| Publié par (l.peltier) le 29 août 2008 | En savoir plus |

1 12 1956

Alain Mimoun, 35 ans, remporte de marathon des Jeux Olympiques de Melbourne, en 2 h 25’. Son grand rival et ami, Emil Zatopek, d’un an son cadet, termine sixième.

Après le coup de pistolet dont, vu le contexte, encore heureux qu’une balle perdue n’ait pas provoqué d’accident, c’est parti. On s’y met tous et, pendant les vingt premiers kilomètres, Emile reste prudemment bon dixième. Dans ce début, tout ne va pas si mal pour lui : il fait son malin, salue la foule à grands coups de casquette, prend même le temps de poser pour les photographes amateurs. C’est à la grande montée que ça se gâte, la longue montée précédant le drapeau rouge qui marque le carrefour où la route reprend la direction de Melbourne. Mais comme ça se gâte surtout pour la plupart de ses rivaux qui se mettent à tituber, n’avancent plus qu’en zigzag, s’épuisent et abandonnent l’épreuve l’un après l’autre, Emile en profite pour remonter en cinquième place pendant les dix kilomètres suivants au bout desquels c’est lui qui flanche.

La mécanique cède d’abord dans les détails, un genou qui lâche un peu à gauche, une épine nerveuse dans l’épaule, l’amorce d’une crampe au jarret droit, puis rapidement les douleurs et les pannes se croisent, se connectent en réseau jusqu’à ce que ce soit tout son corps qui se désorganise. Même s’il tâche cependant de courir toujours régulièrement, Emile ne cesse de perdre du terrain et n’offre plus que le spectacle d’une foulée brisée, mal équarrie, incohérente, n’est bientôt plus qu’un automate livide et déréglé, dont les yeux se creusent et se bordent de cernes de plus en plus profonds. Il a jeté sa casquette qui, sous l’affreux soleil, se mettait à peser comme un heaume.

Au trentième kilomètre, hors d’haleine et brisé, il s’arrête près d’une des tables installées le long du parcours et qui supportent des seaux d’eau, des éponges, de quoi boire. Emile s’asperge abondamment, boit un demi-verre d’eau, considère la route en semblant hésiter, refrène ce qui lui reste d’un premier élan pour repartir, vide son verre puis repart. Il est reparti n’étant plus qu’un pantin désarticulé, foulée cassée, corps disloqué, regard éperdu, comme abandonné de son système nerveux. Il tiendra ainsi jusqu’au stade mais, vaincu, arrivé sixième dans la dernière ligne droite, Emile tombe à genoux et laisse aller sa tête dans l’herbe jaune et reste ainsi de longues minutes pendant lesquelles il pleure et il vomit et c’est fini, tout est fini.

Jean Echenoz. Courir Les Éditions de Minuit. 2008

Bien longtemps plus tard, en 2010, Chantal Jouanno, ministre de la Jeunesse et des sports invitera Alain Mimoun, ce jeune garçon de 90 ans – il mourra en 2013 – à l’inauguration d’une salle du ministère portant son nom, et, libre comme l’air, il se confiera sans détour :

J’ai donné mon sang pour la France et j’ai arraché quatre médailles pour elle. Honnêtement, ce qui me peine un peu, c’est le sentiment que parfois, le peuple français ne mérite pas son pays. J’ai fait dix fois le tour du monde, pour moi, rien ne vaut la France. Quand le drapeau tricolore a été hissé à Melbourne, j’ai pleuré sans larmes tellement j’étais déshydraté, ça m’a fait mal. Pour moi la France, c’est la plus belle fille du monde avec, en plus, quelque chose de sacré, comme une atmosphère de sainteté.

Quelquefois, la politique ne peut s’empêcher de rester au vestiaire : lors de la finale de water-polo Hongrie-URSS, un joueur hongrois doit sortir : remplacé par Ervin Zádor, celui-ci s’en prend verbalement à Valentin Prokopov un Russe … qui lui répond par un grand coup de poing ! Il récidivera en fin de match et ce sera la bagarre généralisée. La haine entre Russes et Hongrois était une très vieille affaire, et les 2 500 morts de l’invasion de la Hongrie par l’URSS un mois plus tôt n’avait fait que mettre de l’huile sur le feu.

Le général Raoul Salan prend fonction de sa nouvelle affectation de Commandant Supérieur Interarmée de l’Algérie : plus simplement, en Algérie, c’est lui le patron de l’armée. Il le restera jusqu’au 12 décembre 1958. Il va confier au colonel Godard la direction du DOP : Dispositif Opérationnel de Protection, – l’organigramme officiel de la torture qu’il avait conçu en Indochine, et qui, en Algérie, coiffe 36 antennes de renseignement, et 18 DOP.

2 12 1956

Fidel Castro et 83 compagnons ont embarqué le 25 novembre à bord d’un vieux yacht, le Granma pour renverser Batista à Cuba ; informé la veille, celui-ci les cueille avec ses mitrailleuses le 2 décembre. Lui-même et son frère Raul sont laissés officiellement pour morts. Ils sont en fait une douzaine de survivants, dont les deux frères Castro et Ernesto Guevara, à avoir échappé au massacre et avoir pu gagner la forêt, où ils vont s’enfoncer dans l’oubli au milieu des paysans qui les nourrissent. Ils seront tout de même 140 au bout de seize mois, grandement aidés et armés par les généraux et colonels corrompus de Battista…qui leurs vendaient des armes.

3 12 1956

Guy Desnoyers, curé d’Uruffe, – SO de Toul -, 36 ans, a eu de nombreuses maîtresses depuis son ordination, dix ans plus tôt. L’une d’elles, enceinte s’est vue persuadée par le curé d’aller accoucher à l’étranger et d’abandonner l’enfant. Son évêque, informé, a passé l’éponge face aux larmes de repentir du curé. Mais cette fois-ci, Régine Fays a décidé d’accoucher ici sans fuir dans l’anonymat. Le curé prend peur et entraîne Régine sur la petite route déserte qui mène à Pagny-la-Blanche-Côte. Il arrête la voiture et à deux reprises propose à la jeune fille de lui donner l’absolution. Étonnée, celle-ci refuse et s’éloigne à pied. Guy Desnoyers la suit tenant son revolver 6,35 à la main. Il tire alors à trois reprises sur sa maîtresse. Sitôt après l’avoir tuée, il l’éventre, sort l’enfant, une petite fille qu’il baptise, et tue à coups de couteau, lui tailladant le visage afin d’effacer toute éventuelle ressemblance. Il pousse ensuite la mère et son enfant dans un fossé.

Dès le lendemain, il organise lui-même les recherches pour retrouver Régine, tout en prétendant connaître le meurtrier qu’il lui est impossible de dénoncer à cause du secret de la confession. Mais une amie de Régine confie à la police le secret de la jeune femme. Guy Desnoyers nie. Une douille de calibre 6.35 est retrouvée sur le lieu du crime et il a justement un permis de port d’arme pour ce calibre. Le 5 décembre 1956, 48 heures après l’assassinat, il avoue son crime. Il est écroué en prison sous un faux nom pour éviter toute vengeance. L’Église organise des cérémonies expiatoires pour ses crimes. Le procès débute à la Cour d’Assises de Nancy le 24 janvier 1958, un an après les faits. La foule massée au palais de justice réclame la peine de mort, en accord avec le procureur dans son réquisitoire :

Je ne sais si ce Dieu que vous avez ignominieusement servi aura pitié de vous à l’heure, peut-être proche, de votre mort. Moi, je ne connais que la justice des hommes et je sais qu’elle ne peut vous pardonner.

Réponse de l’avocat de la défense :

Je vous demanderai de ne pas le faire mourir. Ce droit n’appartient à personne. La loi permet de punir sans faire mourir.

Avant les délibérations des jurés, Guy Desnoyers fait une dernière déclaration :

Je suis prêtre, je reste prêtre, je réparerai en prêtre. Je m’abandonne à vous parce que je sais que devant moi vous tenez la place de Dieu.

Après 1 h 40’ de délibération, les 7 jurés rendent leur verdict. À toutes les questions posées (sur le double crime, sur l’infanticide et sur la préméditation), les réponses des jurés ont été oui à la majorité. Toutefois on reconnut à l’accusé des circonstances atténuantes, ce qui lui permit d’échapper à la peine capitale. Il fut alors condamné aux travaux forcés à perpétuité. En août 1978, après 22 ans de détention, Guy Desnoyers, devenu le plus ancien prisonnier de France, obtiendra la liberté conditionnelle. Il se retirera alors en l’Abbaye Sainte-Anne de Kergonan à Plouharnel dans le Morbihan, où il mourra le 21 avril 2010 à 90 ans.

25 12 1956 au 3 01 1957

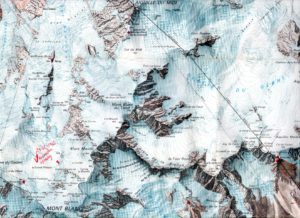

Tragédie de Vincendon et Henry sur le Grand Plateau, dans le Massif du Mont Blanc.

… pour se faire une idée de ce que Vincendon et Henry avaient déjà dans les pattes avant même d’arriver au bivouac de la Fourche, c’est à dire, à pied d’œuvre : de l’Aiguille du Midi vers le sud-est, au Refuge Torino (Pointe Helbronner) puis Refuge Torino, plein ouest, au bivouac de la Fourche. La télécabine de la Vallée Blanche, de l’Aiguille du Midi à la Pointe Helbronner, n’existait pas encore ( il sera inauguré un an plus tard, en 1957), tout cela avec des sacs très lourds et beaucoup de neige fraîche.

Sur le versant italien du Mont-Blanc, l’éperon de la Brenva, depuis la Fourche. Source Skitour

Partis de l’Aiguille du Midi[1] le 22 décembre pour faire le Mont Blanc par l’éperon de la Brenva, ils retrouvent au refuge de la Fourche [3684 m.] une cordée emmenée par Walter Bonatti, venu faire l’ascension de la Poire. Ce sont des alpinistes confirmés – Bonatti notera : sur certains points, leur équipement était meilleur que le nôtre. Bonatti progresse trop lentement et abandonne l’itinéraire de la Poire pour prendre celui de l’éperon de la Brenva ; le 25 en fin d’après midi, une violente tourmente s’abat sur les deux cordées qui les contraint à bivouaquer cent mètres sous le col de la Brenva. Déjà fatigués par ce bivouac, ils ne forment qu’une seule cordée pour atteindre l’arête au dessus du col. Rapidement Bonatti juge que par ce temps, la seule solution pour en sortir, est de passer par le sommet du Mont Blanc ; ils forment à nouveau deux cordées pour rejoindre le sommet car l’itinéraire en soi ne présente plus de difficulté. Gheser, le client de Bonatti a déjà les pieds partiellement gelés, et Bonatti continue son chemin après avoir vu une dernière fois la deuxième cordée, qui avance lentement, mais apparemment sans problème. En fait Vincendon et Henry perdront les traces de Bonatti et de son compagnon pour regagner l’itinéraire suivi par leur ami Dufourmantelle qui a fait cette course huit jours plus tôt, mais dans de très bonnes conditions et avec un équipement léger ; le choix de ne plus suivre Bonatti aura été leur très grande et finalement mortelle erreur. Ils bivouaqueront quand des séracs arrêteront leur progression. La tragédie se met en place, qui, en 10 jours, verra mourir lentement deux hommes qu’on pouvait voir aux jumelles, par un temps très souvent proche de la tempête, de toutes façons trop difficile pour permettre des secours efficaces : aucune caravane à pied ne parviendra à rejoindre les blessés.

L’armée ayant refusé le déplacement des Alouettes II, beaucoup mieux adaptées à la montagne, mais basées à Mont de Marsan, quand ce n’est en Algérie, où la guérilla est devenue guerre, ne sont disponibles que des hélicoptères Sikorski basés au Bourget du Lac. Un Sikorski parvient à larguer aux blessés des vivres et des couvertures le 28 décembre, mais on s’apercevra plus tard qu’ils n’ont pu en faire usage : leurs mains déjà gelées (Henry avait perdu ses gants) les empêchaient déjà d’utiliser leurs propres vivres ! le 31 décembre un violent coup de vent renversera un Sikorski près des blessés : ces derniers sont déjà beaucoup trop affaiblis pour pouvoir aller jusqu’au refuge Vallot avec les quatre secouristes-pilotes et ils se font porter jusqu’à l’hélicoptère. Le pilote et co-pilote, accompagnés des deux sauveteurs – dont Honoré Bonnet, futur patron de l’équipe de France de ski -, chercheront alors à regagner le refuge Vallot, mais l’un d’eux tombera dans une crevasse, en sortira très affaibli et devra rejoindre Vincendon et Henry à l’abri dans l’hélicoptère accidenté. Il rejoindra Vallot plus tard, avec d’autres guides, largué depuis un autre Sikorski, mais devra être amputé des cinq doigts de la main gauche.

Les différents organismes et individus susceptibles d’organiser des secours sont nombreux et le plus souvent en désaccord : SCSM (Société Chamoniarde de Secours en Montagne, avec pour président le Dr Lartigue) Compagnie des Guides de Chamonix, avec pour président Camille Tournier, Compagnie des Guides de Saint Gervais, avec pour président Louis Kiradi, ENSA (Ecole Nationale de Ski et d’Alpinisme), EHM (Ecole de Haute Montagne, militaire, dirigé par le commandant Le Gall), FFM ( Fédération Française de Montagne), Préfecture, Lionel Terray, Claude Dufourmantelle ; en résumé la Compagnie des Guides dit :

- Au nom de quoi envoyer des hommes à la mort, dans les pires conditions, pour sauver deux inconscients ?

et pratiquement tous les autres, avec, aux avant postes Lionel Terray, Jean Franco, vainqueur du Makalu un an plus tôt, répondent :

- on ne peut pas ne pas tout tenter, il faut y aller ; que certains ne veulent pas y aller, soit ; mais au moins que personne ne nous empêche de le faire

Les dissensions sont graves et marqueront pour longtemps le monde de la montagne. Lionel Terray donnera sa démission de la Compagnie des Guides avant de la reprendre quelques jours plus tard. À la décharge de cette dernière, sans doute ses membres avaient ils encore en mémoire le coût humain – mort de René Payot – de la recherche du Malabar Princess, en novembre 1950. (aujourd’hui le problème n’est en fait toujours pas réglé… sinon par le contribuable).

… Quand les croquants et les croquantes, tous les gens bien intentionnées, m’avaient fermé la porte au nez

Georges Brassens. L’Auvergnat

Pour venir au secours des secouristes prisonniers dans la carcasse de l’hélicoptère et au refuge Vallot, l’armée enverra deux Alouettes que le 2 Janvier ; personne ne pensera à faire appel à Hermann Geiger, pilote suisse spécialiste de ce genre d’intervention ; il viendra de lui-même, quand il apprendra le drame, mais trop tard, le 3 Janvier, en compagnie de Raymond Couderc, lorsque est décidé l’arrêt des opérations de secours, après que les deux Alouettes soient allées récupérer, à la faveur du beau temps revenu, les sauveteurs et pilotes à Vallot. Cet arrêt des secours a été décidé entre le commandant Le Gall et le père de Henry, auquel une situation professionnelle de cadre supérieur donne une crédibilité que n’avaient pas les parents de Vincendon, restés dans le couloir. Le 20 mars 1957 une caravane de guides et secouristes viendra sur les lieux pour redescendre les corps dans la vallée : celui de Vincendon sera retrouvé dans la position où on l’avait laissé dans l’hélicoptère, preuve d’une mort sans doute relativement proche du 31 décembre, par contre celui de Henry sera retrouvé agrippé à la porte de l’hélicoptère, preuve d’une ultime tentative de sortie… on ne sait quand…

Résumé du récit dans La Montagne & Alpinisme. N° 3. 1983 et d’Yves Ballu, dans Les jours du siècle, France Inter du 13 mai 1999.

Tous les y’avait-qu’à… proférés à posteriori tiennent toujours un peu de la discussion de café du commerce, mais tout de même… tout de même, on ne peut s’empêcher de penser que si l’on avait pris, le 28 décembre, une heure de plus pour réfléchir, en faisant un tour de table rapide de ceux qui pouvaient avoir un avis, au lieu de charger dans le Sikorski seulement des vivres et des équipements de secours, on y aurait aussi mis deux volontaires pour aménager un petit camp de secours où ils auraient pu faire bénéficier les blessés de ces équipements et de ces vivres, plutôt que de réaliser après coup qu’ils étaient totalement démunis devant des boites de conserve que leurs doigts gelés n’étaient plus à même d’ouvrir… même si on avait pris soin de mettre un opinel ouvert dans les colis. Et à ce tour de table, on aurait aussi pu convier des femmes : face à la mort, elles savent, mieux que l’homme, avoir les gestes qui sauvent ; Vincendon et Henry avaient besoin d’être maternés, comme de grands blessés. Mais qui alors pensait à demander son avis à une femme ? (Il faudra attendre près de vingt-cinq ans – 1983 – pour que la profession de guide de haute-montagne s’ouvre aux femmes ! Ils en auront mis du temps, ces messieurs les guides pour se défaire de leur machisme) Ainsi pris en charge, ils auraient pu tenir, 8 à 10 jours, en attendant le retour d’un temps plus clément qui permette une évacuation.

En 2016 – le soixantième anniversaire – Le Monde donnera deux pages à Patricia Jolly pour dire le drame : elle se documentera beaucoup, mais l’ensemble laisse un goût de procès à charge contre les Guides de Chamonix, et contre l’armée et plus précisément la gendarmerie, dénué de la prudence nécessaire pour remettre les choses dans le contexte de l’époque. L’auteur de ce blog, né à quarante kilomètres de Chamonix avait alors onze ans : ces jours ont pesé si lourd qu’il a l’impression que c’était hier. Car ce n’est pas seulement la compagnie des guides de Chamonix qui était dure, c’est tout le monde des montagnards… le tourisme était loin d’être aussi développé qu’aujourd’hui et les paysans montagnards n’avaient que très peu adouci leur rudesse au contact des messieurs dames de la ville. Dur… et cupide : les hommes partis au secours du Malabar Princess six ans plus tôt savaient tous pertinemment qu’il ne pouvait y avoir aucun survivant, 5 jours après un accident à 4 600, 4 700 mètres, au mois de novembre ; ils n’avaient pris le risque d’y aller que par appât du gain éventuel, – on avait parlé de lingots d’or, de coffret de diamants – tout comme les pilleurs d’épave de navire. Ils sortaient d’une époque de privation qui n’avait pas pris fin avec la guerre mais qui avait duré jusqu’à 1948…1949. Habiller le drame de la mort d’un guide en don de sa vie pour le secours porté à autrui est dans ce cas d’une parfaite et insupportable tartuferie. D’ailleurs, on trouvera dans les boites aux lettres de Chamonix des caricatures légendées : risquer ma vie pour des diam, des perles, de l’or : OK, mais pour sauver deux jeunes inconscients, là non ! faudrait quand même pas pousser !

La grande constante qui régissait la vie sociale de ces montagnards était la vie de clan et si les guides n’ont pas voulu qu’une solidarité les relie à Jean Vincendon, c’est parce que seul le lieu de naissance ouvrait l’accès à cette solidarité, et non un diplôme d’aspirant guide et Jean Vincendon n’était pas de Chamonix. La vie clanique régissait tout… à telle enseigne que, si l’exercice de la vie politique amenait un étranger à un poste de conseiller municipal, l’essentiel des décisions se prenait non en conseil municipal mais au bistrot du coin, entre membres du clan.

Juger de l’attitude des guides à l’aune des législations contemporaines et de la facilité avec laquelle l’Etat met en place des structures de secours financées par le contribuable, c’est-à-dire essentiellement indolores, c’est tomber dans tous les travers des historiens qui parlent du passé avec en ligne de mire les valeurs d’aujourd’hui. C’est se mettre dans la position du politique qui veut qu’à tout prix la démocratie s’exerce partout, puisque c’est le meilleur système, et encore dans la position des missionnaires de toutes époques qui n’hésitèrent pas à tordre le cou à toutes les cultures locales pour que règne leur Dieu, catholique ou protestant.

Les arguments tant de la compagnie des guides que de la gendarmerie ne peuvent être balayés d’un revers de main : ils ont leur solidité : la vie des hommes, la guerre d’Algérie ne sont pas de petites affaires que l’on balaie à la légère. Le très vieux débat entre responsabilité personnelle et prise en charge par la collectivité semble aujourd’hui réglé parce que le politique a décidé que le coût de ces opérations de secours serait assumé par le contribuable, mais cette situation peut très bien être remise en question demain, quand le contribuable dira : je refuse de continuer à payer pour des irresponsables qui usent et abusent de leur portable pour appeler les secours !

Et puis, Claude Dufourmantelle dit que si les guides avaient été payés, ils y seraient allés : peut-être, mais en quoi auraient-ils mieux réussi que lui-même, dans une cordée menée par Lionel Terray, puisqu’ils n’y sont pas parvenus ?

Et ce n’est pas faire injure à la mémoire de Vincendon et Henry de reconnaître qu’ils n’avaient pas le calibre pour faire cette hivernale ; même très bien équipés, ils étaient encore trop tendres ; si un gendarme a pu les voir à la jumelle depuis le Brévent progresser difficilement, Henry chutant régulièrement, cela signifie que, au bout de cinq jours en haute montagne dans un mauvais temps d’hiver, Henry était épuisé. Le talent déployé en escalade est une chose, la résistance et l’endurance au froid en haute montagne en est une autre… qui ne s’acquiert pas en deux ou trois ans, et qui ne peut être mesurée par un diplôme d’aspirant-guide… La prise de risque était beaucoup trop importante.

Ne parlons pas de la non-assistance à personne en danger, car toutes les formes actuelles de secours sont hors du champ d’application de cette loi, qui ne s’adresse qu’aux personnes qui auraient dû porter secours sans se mettre elles-mêmes en danger. Or, tous les secours actuels en terrain dangereux vont au-delà de cette loi puisque les secouristes, qu’ils soient marins, guides ou pompiers mettent leur propre vie en danger.

Lorsqu’ils empruntent le téléphérique de l’Aiguille du Midi, à 8 heures, à Chamonix, samedi 22 décembre 1956, François Henry et Jean Vincendon sont convaincus d’embarquer pour le plus fabuleux Noël de leur existence. Ils ont respectivement 22 et 23 ans et comptent s’offrir l’ascension du mont Blanc (alors 4 807 mètres) par l’éperon de la Brenva, une voie située sur son versant italien.

Seules deux cordées ont réussi cet itinéraire en hiver. Celle de Jean Couzy et André Vialatte, en 1955, et, la semaine précédant leur tentative, celle de Xavier Cazeneuve et Claude Dufourmantelle, deux élèves de l’Ecole centrale de Paris qui connaissent Vincendon. A l’époque, les ascensions hivernales sont exceptionnelles, aussi les deux jeunes gens ont-ils peaufiné leur projet durant des mois.

Etudiant en mathématiques à Paris, Vincendon a obtenu le diplôme d’aspirant guide l’année précédente. Ce parchemin délivré par l’Ecole nationale de ski et d’alpinisme (ENSA) de Chamonix fait la fierté du Bleausard, comme on surnomme les Parisiens adeptes de l’entraînement sur les gros cailloux de la forêt de Fontainebleau. A l’époque, les guides chamoniards et les grimpeurs citadins se vouent un réciproque mépris. François Henry, lui, s’ennuie sur les bancs de la fac de géologie à Bruxelles. Habitué des vacances en Autriche et en Suisse, il grimpe aussi sur les falaises wallonnes de Freÿr. C’est une force de la nature.

Les deux garçons l’ont décidé, cette hivernale à la Brenv’ sera leur sésame pour le Groupe de haute montagne (GHM). Né en France après la première guerre mondiale, le prestigieux GHM – qui coopte ses membres au vu de leurs exploits alpins – constitue un vivier de candidats aux expéditions himalayennes. Depuis qu’en juin 1950 Maurice Herzog, Louis Lachenal, Gaston Rébuffat, Lionel Terray ou Jean Couzy ont vaincu l’Annapurna (8 091 mètres), neuf autres des quatorze plus hauts sommets du monde ont été gravis. La conquête de l’Annapurna a généré une manne financière qui permet un programme ambitieux d’autres expéditions himalayennes, dont les membres seront recrutés au vu de leur liste de courses. Vincendon et Henry aimeraient laisser leur empreinte sur ceux qui restent à gravir.

La benne qui les hisse au sommet de l’aiguille du Midi (3 842 mètres) est alors la remontée mécanique la plus haute au monde. Elle a été inaugurée à l’été [1955] par les héros de l’Annapurna, justement. Il fait moins 20 degrés, mais le ciel est limpide, et les deux jeunes gens sont parés. Leur correspondance assidue rapportée par Yves Ballu dans Naufrage au Mont-Blanc (Glénat, 1997, réédité chez Guérin en 2017, enrichie de 370 nouveaux documents, avec une préface de Claude Dufourmantelle et une postface de Jean Henry) en témoigne. Toutes leurs économies sont passées dans les week-ends d’entraînement et le matériel, explique l’historien de la montagne, qui fut conseiller de la ministre de la jeunesse et des sports Edwige Avice, de 1982 à 1986. A l’insu de leurs parents et avec la complicité d’amis, ils ont réuni vêtements de rechange en quantité, tente, pelle à neige, matelas pneumatiques, duvets pied d’éléphant, vivres, réchauds, fusées de détresse…

Les jeunes ambitieux ont même des skis pour traverser rapidement l’immense glacier qu’est la Vallée Blanche. Piètres glisseurs [2], ils les abandonnent cependant vite pour continuer à pied, s’enfonçant profondément dans la neige sous leur lourd chargement. L’aspi Vincendon en tête, ils rallient le refuge Torino (3 375 mètres), où ils passent la nuit. Le lendemain, ils montent au minuscule refuge-bivouac de la Fourche (3 684 mètres), d’où ils doivent s’élancer. Au matin du 24 décembre cependant, le ciel voilé les inquiète, et ils renoncent à leur ascension. En redescendant vers Torino, ils croisent deux hommes à l’accent chantant. Le guide Walter Bonatti en personne et son client et ami Silvano Gheser… Un diabolique coup du destin, estime aujourd’hui Claude Dufourmantelle, 83 ans [qui, dans une autre interview dira être persuadé que Vincendon et Henry avaient été brassés dans une avalanche au-delà du col de la Brenva… lunettes et gants perdus, un sac perdu…]

Agé de 26 ans, Bonatti est une icône. Il a pris part, deux ans plus tôt, à l’expédition italienne victorieuse du K2 (8 611 mètres) au Pakistan. Il y a survécu à une nuit de bivouac forcé à 8 100 mètres. Avec Gheser, lieutenant des troupes alpines italiennes, il compte maintenant ajouter la Poire à la liste de ses premières hivernales : une voie des plus difficiles, parallèle à la Brenva, sur la face est du mont Blanc.

Cette rencontre rassérène Henry et Vincendon, qui remontent avec les Italiens jusqu’à la Fourche. Alors qu’ils se reposent, Bonatti et Gheser partent en reconnaissance. Le grand guide casse son piolet. Dans A mes montagnes (Arthaud), ses récits d’ascension publiés en 1962, il loue l’extrême gentillesse d’Henry, qui sauve son projet en lui offrant son propre piolet. Deuxième de cordée, le Belge en a moins besoin. Bonatti remarque aussi l’équipement parfait des deux étrangers qui sont un peu à court de vivres. En cette nuit de Noël, dans la cabane glaciale, les Italiens partagent donc les leurs. Le dernier vrai repas d’Henry et Vincendon.

Mardi 25 décembre 1956, vers 4 heures du matin, les deux cordées s’ébranlent par moins 30 degrés vers leurs objectifs respectifs. Il faut devancer le lever du soleil qui réchauffe dangereusement le terrain. En retard sur leur horaire, les Italiens, bientôt cernés par les avalanches, bifurquent vers la Brenva. Ils sont surpris de retrouver la cordée franco-belge bien au-dessous d’eux, progressant avec peine. La nuit et le mauvais temps les surprennent tous quatre à plus de 4 000 mètres, avant la sortie de la voie. Les souliers de l’époque sont faits d’une simple couche de cuir ; Gheser et Henry ont des débuts de gelures aux pieds. Bonatti creuse une niche dans la neige pour lui et son client. Quatre-vingts mètres plus bas, Jean et François se pelotonnent dans une petite crevasse.

Le 26 décembre, dans la tempête, Bonatti descend chercher Vincendon et Henry, très éprouvés. Les quatre alpinistes font cordée commune et sortent au prix de plusieurs heures d’effort au col de la Brenva à 4 303 mètres. La descente directe sur Chamonix est trop exposée aux avalanches et jalonnée de nombreuses crevasses. Ils conviennent de passer par le sommet du mont Blanc. Ils souffleront ensuite au refuge Vallot (4 362 mètres), côté français, avant de redescendre sur Chamonix par le Dôme du Goûter. Bonatti part devant. Après cinq jours en altitude, chargés comme des baudets, Vincendon et Henry tirent la langue. Conscient que toute pause peut être fatale, Bonatti intime à Gheser de continuer. Chef de sa cordée, Vincendon décide de s’arrêter. Le passage n’a rien de technique, il suffit de marcher dans la trace. Mais la nuit approche, et le temps est toujours mauvais. A 21 heures, Bonatti et Gheser parviennent à Vallot, où le guide tente de sauver les extrémités gelées de son client. Ils ne reverront jamais Henry et Vincendon et seront récupérés, le 30 décembre, par une caravane de secours italienne au refuge Gonella (3 071 mètres) après la chute de Bonatti dans une crevasse. Gheser perdra tous ses orteils.

En vacances dans la vallée, Claude Dufourmantelle a prévenu la Société chamoniarde de secours en montagne (SCSM), le 26 au matin. Là-haut, il fait moins 30, les vents atteignent 120 kilomètres/heure, et il a lui même failli mourir dans une crevasse quelques jours plus tôt en redescendant de la Brenva par les Grands Mulets. J’avais une idée très précise du temps qu’il fallait pour réaliser cette course et j’ai vite compris qu’ils étaient en difficulté, se souvient-il.

Les guides de la Compagnie de Chamonix sont supposés assurer bénévolement le secours toute l’année, sauf l’été où ils sont relayés par l’ENSA et par l’Ecole militaire de haute montagne (EMHM), mais ils ne manifestent aucun enthousiasme. Sur cinquante-neuf, seuls huit sont disponibles. Les vacances de Noël battent leur plein, et nombre d’entre eux enseignent le ski aux touristes des stations environnantes. Et puis, le souvenir de Georges Payot les hante. Six ans plus tôt, leur collègue, marié et père de quatre enfants, a été emporté par une avalanche alors qu’il tentait de porter secours aux passagers – tous morts – du Malabar-Princess, un avion d’Air India qui s’était abîmé tout près du Mont Blanc.

La montagne est pour eux un gagne-pain, et ils méprisent les grimpeurs amateurs, qui ne voient en elle qu’un terrain de jeu. La Compagnie a d’ailleurs publié, en juillet 1956, une mise en garde pour ceux qui, par esprit de compétition, négligent les conditions de la montagne, précisant qu’elle apportera immédiatement son concours total à la cordée accidentée si elle est dirigée par un guide, mais que, dans les autres cas, elle ne le fera que dans la mesure de ses possibilités. En décembre 1956, les guides semblent avoir oublié que l’aspirant guide Vincendon est un des leurs. Ils sollicitent donc l’EMHM, dirigée par le commandant Le Gall, et dont les cadres instructeurs civils, les moniteurs-guides, sont rompus à l’organisation d’opérations en montagne. Le 27 décembre 1956, les guides ont délibérément refilé la patate chaude aux militaires, se souvient Claude Dufourmantelle.

Henry et Vincendon sont localisés à la lunette en début d’après-midi, vers 4 550 mètres d’altitude, ce jour-là, par un gendarme de la brigade de Chamonix, posté au Brévent, dans le massif opposé. Le second tombe tout le temps, rapporte le militaire. Les alpinistes se retrouvent bloqués sur une corniche surplombant la barre de séracs de la combe Maudite. Au-dessous, 300 mètres de vide…

Le commandant Le Gall a servi en Indochine, mais connaît mal la montagne. Il juge un secours terrestre trop risqué. Il décide que le salut des deux jeunes alpinistes viendra du ciel. L’option a ses limites ; l’utilisation d’hélicoptères en haute altitude en est à ses prémices et exige une météo clémente. Les Sikorsky, trop lourds, ne peuvent réaliser des vols stationnaires pour descendre des sauveteurs. Les hélicoptères Alouette II, plus légers, sont trop nouveaux sur le marché pour qu’on les engage.

Les 28 et 29 décembre, un Sikorsky 55, Elephant-Joyeux, effectue plusieurs rotations au-dessus des deux naufragés. On leur largue des colis. Du matériel de survie, des vivres et un message… Remontez immédiatement 200 mètres plus haut en suivant votre trace. Nous ne pouvons nous poser à l’endroit où vous êtes. De plus, la position que vous occupez est extrêmement dangereuse, car la muraille de séracs est des plus instables. Remontez de 200 mètres et dirigez-vous vers le Grand Plateau. C’est le seul endroit où l’hélicoptère pourra atterrir et vous prendre. Les mains complètement gelés, Henry et Vincendon n’ouvriront jamais les paquets pourtant accompagnés d’un Opinel ouvert.

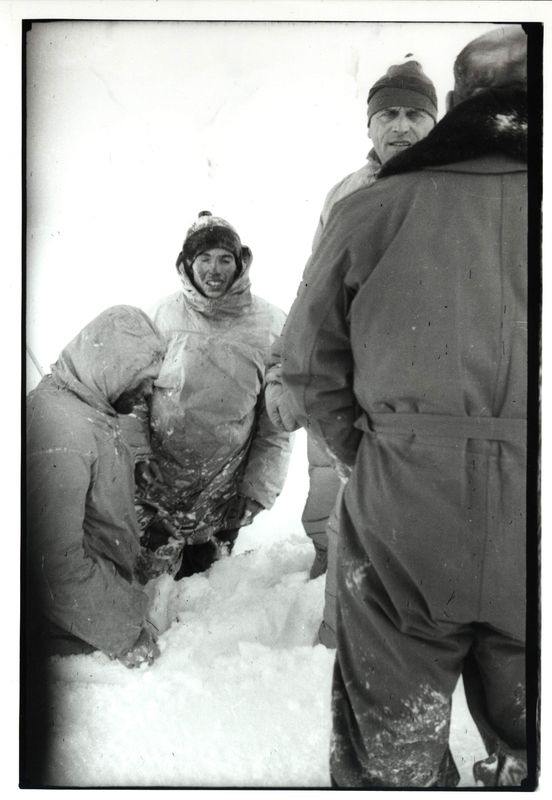

Le 31 décembre, un vol de récupération est tenté avec un Sikorsky 58, l’adjudant André Blanc est aux manettes, le commandant Alexis Santini est copilote. A plat ventre à l’arrière, les moniteurs-guides de l’EMHM Honoré Bonnet et Charles Germain doivent être déposés près des blessés. Brusquement, l’engin, surnommé le Mammouth, percute la montagne. La neige amortit le choc et le quatuor s’en sort indemne, mais les deux pilotes, qui arrivent d’Algérie, où les opérations de rétablissement de l’ordre ont été lancées depuis novembre 1954, sont en simple tenue de vol. Bonnet et Germain ont désormais quatre hommes à secourir.

Ils redressent sur leurs genoux Vincendon et Henry, qu’ils ont trouvés couchés à même la neige, puis décident de les abriter dans l’épave avant de remonter les pilotes choqués vers le refuge Vallot. Dans In Extremis (Editions Guérin, 2006), une histoire du secours en montagne dans le massif du Mont-Blanc, Honoré Bonnet, futur directeur des équipes de France de ski, raconte vingt minutes d’échanges ahurissants avec les deux blessés à Blaise Agresti, lieutenant-colonel de gendarmerie en disponibilité, ancien commandant des Pelotons de gendarmerie de haute montagne de Chamonix et du Centre national d’instruction de ski et d’alpinisme de la gendarmerie. L’homme, qui deviendra le mentor de Christine et Marielle Goitschel, Jean-Claude Killy ou Guy Périllat, tente vainement d’alimenter les garçons et de les doper aux amphétamines.

J’ai les couilles gelées, répète un des deux jeunes hommes aux bras et aux jambes déjà pétrifiés. Logorrhéiques et euphoriques, ils entreprennent Bonnet sur le GHM. Ce dernier en est membre, tout comme Lionel Terray, guide à Chamonix qui, furieux de l’attitude de ses collègues, a décidé de monter à la tête d’une caravane terrestre dont font partie Dufourmantelle et des amis des garçons. Malgré l’épuisement, ces derniers sont flattés de tant d’attention. Leurs rêves les relient encore à la vie. Au sauveteur bouleversé, ils parlent d’avenir, du métier de guide, de l’Himalaya et des secours qu’ils feront tous ensemble, prochainement…

Mais il faut sauver les pilotes. Henry et Vincendon, incapables de bouger, sont prêts à patienter encore. Vous revenez vite, hein ? lancent-ils aux secouristes. Après quelques mètres à peine, l’adjudant Blanc tombe dans une crevasse peu profonde. Les moniteurs-guides l’en sortent, en état de choc. Tous retournent à la carlingue pour aviser. En montagnard solidaire, Henry entreprend de réchauffer les mains de Blanc avec ce qu’il reste des siennes… Il raconte son calvaire depuis le lendemain de la séparation avec Bonatti. Il a tenté de prendre le relais de Vincendon, devenu aveugle dans la tempête. Ils ont bivouaqué une nouvelle fois, puis se sont perdus. Jean, qui tombait sans cesse, a fini par glisser dans un couloir de neige en l’entraînant. Ils ont tous deux perdu leurs gants et leur sac. François y a aussi laissé ses crampons…

Tandis qu’Henry se confie, un Sikorsky 55, plus léger, est parvenu à déposer les guides Jean Minster, Gilbert Chappaz, Jean-Marie Novel et Bernard Romand sur le dôme du Goûter, près du refuge Vallot. Les deux premiers descendent en direction du lieu de l’accident, les deux autres installent un relais radio dans le refuge. Une tempête s’annonce et les ordres sont formels : il faut évacuer pilotes et guides vers le refuge. Henry et Vincendon ne sont plus la priorité.

Trois blessés pour quatre secouristes avec une seule paire de skis pour faire la trace, c’est de toute façon mission impossible. On était partis dans l’idée que l’hélicoptère devait tout sauver, plaide Bonnet dans In Extremis. Nous étions des pionniers et, comme tous les pionniers, nous avons raté. Avant que les sauveteurs ne les quittent sur une nouvelle promesse de retour, alors que Vincendon semble assoupi, Henry demande qu’on place une couverture sous son sac de couchage. Pour que j’aie bien chaud au dos…

La cordée Chappaz, Minster et Blanc rallie Vallot juste avant la tempête. Santini, Germain et Bonnet se perdent et bivouaquent dans un trou minuscule au col du Goûter (4 250 mètres), par un vent de folie, avant de retrouver le refuge quinze heures plus tard.

Bloqués sans nourriture par moins 15 degrés, les voilà à huit dans l’abri. La radio crache des instructions visant à soigner les gelures de Blanc, mais aucune consigne concernant les deux naufragés. Gilbert Chappaz demande à redescendre les chercher. Pas de mouvement vers l’épave, rétorque alors le commandant Le Gall. La première nuit est mauvaise, mais deux journées de beau temps suivent. Prisonniers de leur huis clos, les sauveteurs se savent à une heure et demie de marche à peine des deux jeunes alpinistes. Un crève-cœur.

A l’état-major militaire de Lyon, le colonel Lacroix, qui dirige la section hélicoptères, n’a pas d’états d’âme. Pas question qu’on mette en œuvre un matériel précieux pour l’Afrique du Nord – l’Algérie – (…) pour deux imprudents, dit-il. On risquerait de manquer de moyens pour sauver là-bas un plus grand nombre, qui s’y trouvent involontairement mais de grand cœur.

Il n’y a pas eu de légèreté de la part de Vincendon et Henry, estime pourtant Claude Dufourmantelle aujourd’hui, seulement un manque de réalisme. Leur désir était un peu en avance sur leurs capacités et, si l’on avait payé les guides, ils seraient allés les chercher.

Au bout de trois jours, le 3 janvier 1957, deux Alouette II parviennent à se poser près de Vallot. En une heure trente, les six moniteurs-guides et les deux pilotes sont de retour dans la vallée. Là, les parents impuissants des jeunes gens, les touristes, et deux cents journalistes du monde entier qui feuilletonnent ce cauchemar retiennent leur souffle. Le Gall survole une dernière fois l’épave et, n’y ayant détecté aucun signe de vie, déclare l’opération de secours terminée.

Bonnet, qui s’était vu confier un appareil photo de la Société de secours, a pris quelques clichés d’Henry et Vincendon, persuadé qu’ils serviraient à documenter leur sauvetage réussi, mais elles font la une des journaux, à son grand dam.

Les 19 et 20 mars 1957, la même équipe de sauveteurs remonte chercher les corps gelés, flanquée de gendarmes enquêteurs. Ils retrouvent Jean Vincendon allongé à l’endroit où ils l’avaient laissé, mais François Henry est figé dans un dernier mouvement. La main sur la porte de l’épave, il semble avoir tenté de s’en extraire. En entendant passer le dernier hélicoptère ?

En 2003, pour son documentaire Les Naufragés du Mont-Blanc, Denis Ducroz a notamment fait revenir Bonnet et Chappaz sur l’abandon malgré eux des deux jeunes gens. Près de cinquante ans après l’affaire, les deux vieux guides y pleurent à chaudes larmes. Il était temps de les écouter, dit Denis Ducroz, 67 ans. Ils m’ont parlé de l’opprobre terrible qu’ils ont vécu parce que je suis moi-même guide et chamoniard. À l’époque, la presse n’a pas compris ce que représentait un secours en hiver.

Les familles des deux victimes n’ont mis personne en cause. Celle d’Henry a même fait une donation à la Société de secours, comme on offre un pécule pour l’avenir. Les failles du système ont provoqué un tel débat moral que les pouvoirs publics se sont mis en devoir d’imaginer une nouvelle organisation du secours en montagne.

La Compagnie des guides de Chamonix a manqué au devoir d’assistance et de solidarité, analyse Blaise Agresti. C’est une souillure qui a poursuivi les guides de la vallée. La deuxième souillure a été la décision du ministère de la guerre de mettre fin à l’opération en supposant que Vincendon et Henry étaient morts alors que le doute devrait toujours profiter à la victime.

Sous la pression médiatique, l’Etat s’est engagé, début 1957, dans une réflexion à laquelle il a associé les institutions montagnardes, mais aussi l’armée, la gendarmerie et la protection civile. En avril 1957, la Chamoniarde de secours a demandé la création d’un corps permanent de sauveteurs volontaires, bénévoles ou professionnels engagés par contrat à intervenir immédiatement et en toutes circonstances. C’était dit, il fallait professionnaliser le secours en montagne.

La mesure a pris effet le 21 août 1958 par le biais d’une circulaire donnant au préfet la responsabilité de l’organisation des secours avec l’appui d’unités de gendarmerie et de CRS. Un secours gratuit pour tous dans lequel le soutien logistique des hélicoptères est devenu omniprésent. Chaque année, neuf cents à mille sauvetages sont réalisés dans le massif de Mont-Blanc. Henry et Vincendon ne sont pas morts en vain.

En 2007, l’année du cinquantenaire du drame, ils ont reçu trois hommages discrets. Au mois de janvier, lors d’une brève cérémonie, une plaque a été dévoilée en leur mémoire au cimetière du Biollay, à Chamonix. Plus tard, Yves Ballu y a organisé une entrevue entre Jean Henry – le frère de François -, de passage en France, et les sauveteurs Chappaz et Minster. La rencontre a été filmée par France 3 Rhône-Alpes. Monsieur, je ne vous présente pas mes excuses, lance Gilbert Chappaz, 90 ans, raide dans la veste de guide. Si vous saviez les misères qu’on s’est tapées à ce sauvetage…, Monsieur, je ne vous en demande pas, répond doucement Jean Henry avant de l’étreindre.

C’était comme si on avait délesté le sac à dos de mon père d’une énorme pierre, se souvient Gilles Chappaz, 63 ans. D’un coup, il s’est tenu plus droit. Il est mort quelques mois plus tard, apaisé. Il avait promis, les yeux dans les yeux, à François Henry de revenir et il a vécu avec l’idée qu’Henry l’avait pris pour un salaud.

En 2007 toujours, au Théâtre du Peuple, édifice de bois datant du XIX° siècle, à Bussang (Vosges), ouvert à tous les vents, le metteur en scène Pierre Guillois avait fait jouer Terrible Bivouac, l’histoire de l’agonie de François Henry et Jean Vincendon. Délibérément installés à même le sol, frigorifiés, emmitouflés, les spectateurs ont écouté le récit glaçant de quatre narratrices. Chirurgical, il décrit l’espoir, le gel des membres et la mort lente par hypothermie. La pièce a été jouée une trentaine de fois en France, mais jamais à Chamonix. Pierre Guillois s’y est vu répondre que les plaies étaient encore trop à vif. Il ne désespère cependant pas. Le village suisse de Zermatt a connu un drame comparable avec son mont Cervin (4 478 mètres). Le 4 juillet 1865, sa première ascension par le jeune aristocrate britannique Edward Whymper s’est soldée par la mort de quatre alpinistes, mettant à mal l’honneur de deux guides locaux très respectés. Pour le 150° anniversaire, tout l’été 2015, une quarantaine d’acteurs en costume d’époque ont rejoué la tragédie, en plein air, à 2 600 mètres d’altitude. La catharsis, enfin.

Patricia Jolly. Le Monde du 23 12 2016

« L’Alouette de l’armée vient de se poser au plus près possible du refuge Vallot où sont bloqués les huit hommes qui ont tenté en vain d’arracher à la mort les jeunes alpinistes pris dans la tempête. »

Pour bien connaître l’atmosphère générale de la vallée de Chamonix (comme de toutes les vallées de montagne des Alpes du Nord), la lettre savoureuse de Françoise, épouse de Gaston Rébuffat, marseillais de naissance, qui tient à ne pas garder sa langue dans sa poche, qui ose appeler un chat un chat, aux antipodes de l’imagerie d’Épinal, est un petit régal : Lorsque je l’ai connu, il était tout empreint de cette ambiance de village enfermé sur lui-même, de l’étroitesse d’esprit chamoniarde – étroitesse de la vallée, d’où étroitesse de jugement. Les gens sont cancaniers, car, hormis le temps, la neige et parler des autres, ils n’avaient (et encore maintenant) rien à se dire. Sortir les défauts des autres, est plus divertissant que d’en dire du bien, et Gaston n’y échappait pas.

Gaston se trouvait, un peu malgré lui, invité à rester dans cette vallée – ce auquel, même s’il y avait songé, il ne pensait pas y parvenir – il aurait volontiers oublié ses origines, changé de peau, pour être plus guide de la Compagnie – un authentique guide de la Compagnie. Il avait pris les qualités et les travers des Chamoniards.

J’ai tout fait pour œuvrer dans un sens – qui me semblait le bon – soit de laisser de côté ces jugements sur les autres, sauf si quelqu’un lui avait porté préjudice. Là, peu m’importait, mais j’ai toujours tout fait pour le tempérer, et lui faire admettre que, en critiquant, on retourne le public contre soi. D’un ami, selon moi, d’un vrai, on doit pouvoir tout entendre sans jamais juger. Tant et si bien qu’à la longue, en traitement homéopathique, il a changé, et les critiques qu’il portait auprès de certains étaient faites dans un but constructif. Je pense lui avoir appris à aimer les gens dans toute leur vérité.

Il n’était pas vraiment diplomate… c’était là son moindre défaut. Au retour de l’Annapurna, sous le choc de ce qu’il avait vu, et de ce que Herzog leur avait fait subir, il s’était aigri. J’ai terriblement lutté (tout en l’approuvant dans son jugement, car j’ai aussi écouté Lachenal avec lequel nous étions beaucoup liés). Je voulais lui faire entendre que dans un cas tel que celui-ci, cela risquait de se retourner contre soi. C’est là qu’il faut le doigté d’un homme politique : le dire sans le dire.

Tout ce que je dis sur la vallée, est encore pareil actuellement. Par Pierre Folliguet qui me rapporte, rien n’a évolué. Depuis qu’il est rentré des USA et revenu séjourner dans cette vallée, il a tout appris sur moi, jusqu’à la longueur (plutôt le raccourci) de mes shorts, car j’étais la seule habitante de Chamonix à m’habiller comme cela tous les jours des mois d’été. Le curé était allé jusqu’à en parler un jour de prêche.

Là, on découvre une fois de plus l’ouverture d’esprit de Gaston. Quand nous nous sommes rencontrés, il n’y avait guère que quelques années (4 ou 5 ans) qu’il était à la Compagnie, et avec le sévère et rigide Armand Charlet (Charmant Arlet comme l’appelait Contamine), il aurait pu être gêné de sortir puis d’épouser une personne ayant autant d’audace, car j’étais absolument la seule à porter des shorts. Quand Gaston me demandait d’aller faire pour lui une commission au bureau des guides (le tout petit bureau avec les guides assis sur des bancs et qui se trouvait à droite de la mairie), j’enfilais une jupe parce que la première fois que j’y étais allée en shorts (on devinait les fesses), tous ces guides avaient les yeux sur mes cuisses, d’un air mi-choqué, mi-réprobateur, mais en rien concupiscent, qui m’a ôté l’envie de recommencer.

Jamais Gaston n’a émis une idée sur ces shorts, alors que je sais maintenant que cela choquait les Chamoniards. Par contre, ils plaisaient aux clients – amis. Je pense avec le recul, que ces clients : le dr. Nouveau, Beylier, Habran, Guillemin, Bernard, Mazais etc. ont peut-être encore plus apprécié Gaston en découvrant un homme qui n’avait pas craint de s’unir avec une femme qui était hors norme chamoniarde, d’autant que je sais qu’on lui destinait la jolie Poupette Payot, aujourd’hui Marliave, et que si ça a été une déception qu’il n’épouse pas une chamoniarde, c’était risqué pour lui de le faire.

Françoise Rébuffat. Lettre à Yves Ballu 1995

Seule l’arrivée de nombreux étrangers – on est étranger dès que l’on vient, disons, de plus de 50 km -, comme résidents permanents ou même comme touristes, parviendra à réduire d’année en année ces œillères.

27 12 1956

Amédée Forger, président de l’association des maires d’Algérie, virulent porte-parole des petits colons, est assassiné à Alger.

29 12 1956

La loi fait interdiction à l’école primaire de donner des devoirs écrits à faire à la maison. Mais sait-on seulement quand les décrets d’application seront publiés ? Très souvent la loi restera lettre morte.

1956

Lip met sur le marché les premières montres électriques. Mise en chantier des centrales nucléaires de Marcoule 2, Marcoule 3 et Chinon 1. La Compagnie Française des Pétroles d’Algérie – CFPA, qui deviendra Total – découvre dans du triasique à 550 km au sud d’Alger le gisement d’Hassi R’mel, entre Ghardaïa et Laghouat par 32°56’06″ nord et 3°16’06″ est : 2 400 milliards de m³ de gaz, le plus grand gisement d’Afrique. Soixante ans plus tard, il serait à moitié épuisé. Plusieurs gazoducs vont approvisionner l’Europe : l’Espagne via Gibraltar, et Almeria via Arzew, un port algérien, l’Italie par le gazoduc Transmed, via Tunis, la Sicile et la botte italienne, et l’Italie encore, via le gazoduc Green Stream, qui passe à Mellitah, en Lybie, puis Gela en Sicile et la botte italienne.

Partie des provinces du Yunnan et du Guizhou en Chine, une grippe A H2N2 fait de 15 000 à 20 000 morts en France, 2 millions dans le monde.

L’Église admet l’accouchement sans douleur. Roger Vadim réalise Et Dieu créa la femme, avec Jean Louis Trintignant et Brigitte Bardot, au sommet de sa beauté, – qui n’est pas celle d’une playmate – : l’espièglerie y fait bon ménage avec la gentillesse ; un air de dire : viens, jouons ensemble, la vie est belle. Elle va être pendant une bonne dizaine d’années la plus belle fille du monde, un soleil qui éclairait tous ceux qui la rencontraient ; et puis elle fera preuve d’un bon sens suffisamment solide pour accepter de vieillir, sans entrer dans cette lutte désespérée, perdue d’avance, pour masquer l’outrage des ans. Parcours tout à fait exceptionnel, surtout dans le milieu du cinéma, qu’elle quittera d’ailleurs assez vite, et dont la profonde sagesse mérite d’être saluée. La beauté immortelle des Jane Fonda, Catherine Deneuve, Sophia Loren, fait penser au mieux à une pâtisserie surgelée, au pire à des vivants déjà embaumés, et nous emmène aux portes de l’hôpital psychiatrique. La vocation de protectrice des animaux maltraités de Brigitte Bardot remonte sans doute à très loin : l’accouchement de son seul enfant, Nicolas, qu’elle a eu avec Jacques Charrier en 1960, aurait été tellement éprouvant qu’elle aurait dit par après : j’aurais préféré accoucher d’un chien ! Elle tournera peu après La Vérité avec un Clouzot toujours en train de flirter avec la perversion et n’avait sans doute pas eu le temps de suivre des séances pour l’accouchement sans douleur.

Le magazine d’actualités France Dimanche se prend d’une envie de changement de ligne éditoriale en épousant celle des tabloïdes anglais : se consacrer exclusivement à la vie des stars : ses tirages vont grimper à 1.3 millions d’exemplaires !

De 1913 à 1955, le Français est passé d’une consommation de pain de 338 kg par an et par personne à 180, et en viande de 42 à 58 kg.

Le Français Pierre Plantard, antisémite et antimaçonnique, crée officiellement le Prieuré de Sion, groupuscule d’illuminés en charge des documents qui détiennent la vérité sur la vie du Christ. Puis, peu à peu, sous une autre identité – Lobineau – il dépose de faux parchemins à la Bibliothèque Nationale, où il est dit que le Prieuré de Sion a été fondé en 1099 par Godefroi de Bouillon, et aurait compté dans ses rangs Newton, Botticelli, Vinci, Hugo et Cocteau… Il a deux seconds couteaux avec lui : Gérard de Sède, journaliste et ex-trotskiste et Philippe de Cherisay, aristocrate en rupture de ban. Gérard de Sède publiera en 1967 L‘Or de Rennes … Rennes le Château, dans l’Aude où le tourisme ésotérique se porte bien depuis que l’abbé Saunière y dépensa des sommes rondelettes à la fin du XIX° siècle… gagnées en partie par la sympathie traduite en espèces sonnantes et trébuchantes de la comtesse de Chambord, due à ses sermons violemment antirépublicains. Les archives du presbytère voisin de Durban se révéleront aussi riches à tous points de vue. L’affabulateur et son imposture seront démasqués en 1980. En 1982, 3 américains, Lincoln, Baigent et Leigh publieront L’énigme sacrée, reprenant pour du bon pain les affabulations de L’Or de Rennes. Dan Brown, l’auteur du Da Vinci Code, le best seller aux 16 millions d’exemplaires prendra ses sources principalement dans ce roman historique américain, et encore dans quelques évangiles apocryphes, dont certains font mention du mariage du Christ et de sa descendance. Mais ceux qui voudront le lui faire payer perdront leur procès.

7 01 1957

La tension monte entre Européens et Musulmans à Alger. Les huit mille parachutistes de la 10° division commandée par le général Massu entrent dans Alger. Ils ont pour mission de rétablir l’ordre. C’est le début de la bataille d’Alger, qui durera jusqu’en octobre.

16 01 1957

Deux roquettes sont tirées un peu avant midi sur l’hôtel de la dixième région militaire à Alger : c’est le général Salan qui est visé : il a été nommé il y a un mois commandant des armées en Algérie, par le gouvernement Guy Mollet. Mais Salan, appelé par le ministre résident Robert Lacoste, vient de sortir. Son adjoint, le commandant Rodier, assis à sa place, est tué sur le coup. Les exécutants sont des extrémistes pied-noirs, fréquemment seconds couteaux de la Sécurité militaire. Les commanditaires sont regroupés dans un mystérieux Comité des six, dont font partie le député de Corse, Pascal Arrighi, Jacques Soustelle, Alain Griotteray, le docteur Kovacs, le général Cogny et un sénateur : Michel Debré. Leur but : faire porter la responsabilité de cet attentat aux terroristes algériens, faire appel à un sauveur, le général Cogny, résidant au Maroc, et partant de là, abattre la IV° république pour que Michel Debré puisse offrir la France à de Gaulle.

Un mois plus tard, François Mitterrand, ministre de la justice, sauvera la mise de Michel Debré en refusant la levée de son immunité parlementaire, mais pendant les seize mois de son ministère, il refusera de signer 80 % des demandes de grâce de militants algériens, signant ainsi sans broncher 45 billets d’exécution. Le général Salan et la veuve du commandant Rodier seront l’objet de nombreuses pressions pour abandonner les poursuites.

22 01 1957

Par 302 voix contre 207, l’Assemblée Nationale se prononce en faveur du Marché Commun.

11 02 1957

Fernand Iveton, 31 ans, est exécuté. Pied-noir communiste, il s’était impliqué dans la lutte pour l’indépendance, au sein du FLN : le 14 novembre 1956, il avait déposé une bombe dans un local de l’usine à gaz du Hamma, où il travaillait, qui aurait dû exploser après le départ des ouvriers. Mais un contremaître l’avait repéré et il avait été arrêté. La bombe avait été désamorcée avant d’exploser. Jugé par le tribunal militaire d’Alger, il avait été condamné à mort pour tentative de destruction d’édifice à l’aide d’explosifs, le 24 novembre, à l’issue d’une journée d’audience. Son recours en grâce avait été refusé par le président de la République, René Coty, avec l’accord du Garde des Sceaux François Mitterrand et du Premier ministre Guy Mollet. Guillotiné pour une bombe qui n’a même pas entraîné une seule blessure ! De nos jours, pour ce genre de peccadille, un Corse fait au maximum deux ans de prison ! Hélier Cisterne en fera un film : De nos frères blessés, sur les écrans en 2022.

24, 25 et 26 02 1957

Trois grands articles sur Cuba sortent dans le New York Times, dont deux en première page, signés d’Herbert Matthews. Ils décrivent par le détail la corruption du régime de Batista, dénoncent le soutien américain à ce régime, décrit les groupes d’opposition, et en particulier celui de Fidel Castro et son Mouvement du 26 juillet [l’attaque de la Moncada] en lui attribuant une dimension et une efficacité qu’il est loin d’avoir. Pour le journaliste, Fidel Castro n’éprouve aucune animosité contre les États-Unis et, partisan d’un changement démocratique pour Cuba, il ne peut pas être communiste.

Les articles ont un énorme retentissement ; ils vont en quelque sorte faire Castro. Ce dernier a rapidement pris conscience que l’installation dans la durée de sa situation de rescapé d’une opération de débarquement complètement ratée, en compagnie d’une douzaine de compagnons, perdus dans la forêt, menait à une mort politique rapide et définitive. C’est lui qui est parvenu à envoyer un messager à Ruby H. Phillips, correspondante du New York Times à La Havane. Celle-ci passe le message au siège qui dépêche alors Herbert Matthews.

Ce dernier, 57 ans, n’a plus ses jambes de 20 ans, mais il parvient à se rendre sur les lieux où Castro lui accorde trois heures d’interview, en se livrant à une manipulation que l’on pourrait qualifier de potache, mais qui marcha magnifiquement : pendant l’interview, ses douze compagnons changeaient de vêtements, puis passaient à vue du journaliste, lui donnant ainsi l’illusion d’une troupe nombreuse. Raul Castro vint même interrompre l’interview pour donner des nouvelles d’une seconde colonne parfaitement imaginaire. Quelques jours plus tard, dans le New York Times, les troupes de Castro étaient constituées de groupes de dix à quarante combattants.

Castro fait faire des milliers de copies de l’article qu’il fait distribuer sous le manteau à La Havane, et à Santiago de Cuba… propagande inespérée, début des retrouvailles avec le succès. Trois mois plus tard, il faisait main basse sur la petite caserne de la Plata, se procurant ainsi à bon compte armes et munitions ; à peu près dans le même temps, ses alliés électoralistes se faisaient étriller en tentant de prendre le Palais national à La Havane ; deux ans plus tard, la douzaine de jeunes révolutionnaires aux abois aura grossi jusqu’à devenir des milliers de guérilleros à même de renverser Batista.

3 03 1957

Larbi Ben M’hidi, chef politico-militaire du FLN – Front de Libération Nationale -, pour la région d’Alger, est assassiné par des militaires français sous les ordres du général Aussaresses. Il faudra attendre 2024 pour que cela soit reconnu par le gouvernement français.

Né en 1923 près d’Aïn M’lila, dans les Aurès (nord-est), Larbi Ben M’hidi participe en mai 1945 aux manifestations réclamant l’indépendance de l’Algérie. Il est arrêté et incarcéré à Constantine. A sa libération, il adhère au MTLD (Mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques). En juillet 1954, Ben M’hidi est parmi les 22 militants indépendantistes qui décident du passage à l’insurrection, puis est choisi pour devenir l’un des six chefs historiques du Front de libération nationale (FLN) qui déclenchent la guerre d’indépendance, le 1er novembre. En août 1956, il préside le Congrès de la Soummam, dans le maquis de la petite Kabylie, qui dote le FLN de structures politiques et militaires.

[…] Le 23 février 1957, en pleine bataille d’Alger, Ben M’hidi est arrêté par le régiment du colonel Marcel Bigeard. Exhibé devant la presse, menotté, il reste souriant et serein, face aux parachutistes français. La nuit du 3 au 4 mars, Ben M’hidi, 34 ans, est transféré dans une ferme abandonnée au sud d’Alger, puis exécuté.

Dans un livre-aveu, Services spéciaux, Algérie 1955-1957, paru en 2001, le général Paul Aussaresses, ancien responsable des services de renseignement à Alger, admet avoir organisé l’assassinat, affirmant avoir agi avec l’aval des politiques.

Nous avons isolé le prisonnier dans une pièce déjà prête. […] Une fois dans la pièce, avec l’aide de mes gradés, nous avons empoigné Ben M’hidi et nous l’avons pendu, d’une manière qui puisse laisser penser à un suicide. Quand j’ai été certain de sa mort, je l’ai tout de suite fait décrocher et transporter à l’hôpital. J’ai appelé aussitôt Massu au téléphone ; mon général Ben M’hidi vient de se suicider, raconta-t-il.

L’ouvrage, pour lequel le général Aussaresses est condamné pour complicité d’apologie de crimes de guerre, suscite une tempête politique. Les deux sœurs de Ben M’hidi déposent plainte contre Aussaresses. Mais en 2003, la Cour de cassation, plus haute juridiction en France, écarte toute possibilité de le poursuivre pour crimes contre l’humanité, notamment en raison de la loi d’amnistie de 1968.

Le courage et l’esprit brillant de Ben M’hidi ont forcé le respect même de ses adversaires. Quand on se bat contre un ennemi de valeur, il naît souvent une camaraderie bien plus forte qu’avec les cons qui nous entourent, déclarait en 2002 le général Bigeard, cité par le quotidien français Le Monde. Ça m’a rendu malade d’apprendre qu’ils l’avaient tué, racontait-il quelques mois après avoir rencontré l’une des sœurs du dirigeant du FLN.

Le colonel français Jacques Allaire, à l’époque lieutenant, racontera en 2006 l’arrestation de Larbi Ben M’hidi impressionnant de calme, de sérénité et de conviction. Si je reviens à l’impression qu’il m’a faite, à l’époque où je l’ai capturé, et toutes les nuits où nous avons parlé ensemble, j’aurais aimé avoir un patron comme ça de mon côté […]. Parce que c’était un seigneur Ben M’hidi.

Considéré comme un héros en Algérie, celui qu’on surnommait El-Hakim (le sage) a donné son nom à de nombreux lieux et édifices institutionnels dans le pays.

20 minutes avec AFP. 1 11 2024

7 03 1957

Le général Paris de la Bollardière demande à être relevé de ses fonctions en réponse à une directive du général Massu qui prescrit une accentuation de l’effort policier, c’est à dire la torture, dont la pratique divisera profondément le pays. Il parle de l’effroyable danger qu’il y aurait pour nous à perdre, sous le prétexte fallacieux d’efficacité immédiate, les valeurs morales qui seules ont fait jusqu’à présent la grandeur de notre civilisation et de notre armée.

Cette prise de position lui vaudra d’être relevé de ses commandements le 5 avril, deux mois de forteresse ainsi qu’au capitaine Dabezies qui l’a approuvé publiquement.

1° trimestre 1957

112 attentats à Alger en janvier, 39 en février, 29 en mars. Loin d’Alger, en février, 1 000 attaques de l’ALN par semaine.

23 03 1957

Ali Boumendjel, avocat algérien, frère cadet d’Ahmed Boumendjel qui engagera les premiers contacts de négociations avec Georges Pompidou en 1961, a été arrêté le 9 février 1957. Il est suicidé par les soldats du général Aussaresses qui le jettent par la fenêtre du sixième étage d’un immeuble abritant un centre de torture à El Biar, là même où seront torturés dans les mois suivants Henri Alleg et Maurice Audin. Le 2 mars 2021, Emmanuel Macron, président de la République reconnaîtra officiellement qu’Ali Boumendjel a bien été torturé puis assassiné par l’armée française.

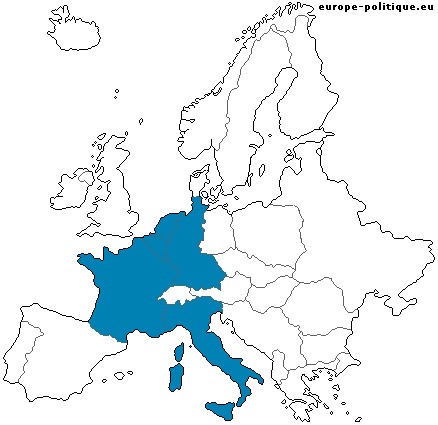

25 03 1957

Signature du Traité de Rome instituant la CEE : Communauté Economique Européenne appelé plus couramment Marché Commun, et la Communauté Européenne de l’Energie Atomique : Euratom, qui enfantera du CERN de Genève ; six états membres : République Fédérale d’Allemagne, Italie, Pays Bas, Luxembourg, Belgique et France. Si c’est à Rome que s’est tenue la cérémonie de signature, c’est à Messine, en Sicile qu’a eu lieu l’élaboration, avec un véritable enfermement sur l’île tant que dureraient les travaux, reprenant en cela la tradition catholique du conclave – cum clave -, c’est-à-dire, bouclés.

Cette fois, les hommes d’Occident n’ont pas manqué d’audace et n’ont pas agi trop tard. Le souvenir de leurs malheurs et peut-être aussi de leurs fautes semble les avoir inspirés, leur a donné le courage nécessaire pour oublier les vieilles querelles.

Paul Henri Spaak, ministre des Affaires Etrangères belge

Il y a peu de temps encore, nombreux étaient ceux qui jugeaient irréalisable l’accord que nous consacrons officiellement aujourd’hui. La volonté d’unification de l’Europe s’était, à les en croire, endormie pour longtemps

Konrad Adenauer, chancelier allemand 81 ans

Le traité de Rome est un traité soigneusement ambigu. C’est là son péché originel. Entre la conception politique d’Adenauer ou de Schuman, et celle, commerciale, des milieux de Hambourg ou de Rotterdam, il ne pouvait y avoir accord que sur une ambiguïté ou un malentendu. Ils ne vont cesser de se développer et la vie du traité va être faite de ces affrontements entre les deux interprétations, nées dès le début des négociations et que les négociateurs n’auront jamais pu tout à fait concilier, encore moins unifier.

Jean-François Deniau

Résumons-nous : la Grèce est un pays géographiquement méditerranéen, historiquement balkanique, traditionnellement orthodoxe, estivalement égéen, sporadiquement cycladique, sportivement olympien et, depuis toujours, européen. On oublie que c’est en Crète, en un vallon boisé situé près de Gortyne, que la princesse Europe, blottie entre les bras ou les cornes de Zeus – on ne sait trop, puisque, pour la ravir, il avait revêtu l’apparence d’un taureau -, mit au monde un certain Minos, ancêtre des Européens. Si vous en doutez, allez en ce lieu émouvant et totalement ignoré : vous y verrez un panneau du Service forestier crétois vantant les charmes du Platanus orientalis, au pied duquel Minos fut enfanté et avec lui, l’Europe. Nos vrais ancêtres ne sont pas les Gaulois mais ces premiers Crétois jaillis de la semence d’un dieu.

Jacques Laccarière. Le Monde 8-9 août 2004

Le copier-coller n’existe pas encore dans les mots, mais dans la réalité, si, et c’est le cas de cette Europe des Six, qui est dans sa superficie la copie, à peu de choses près, de l’Empire de Napoléon ! sinon que l’Espagne attendra 1986 pour la rejoindre.

Europe des six de 1957, que l’Espagne rejoindra en 1986

Empire de Napoléon I°

19 04 1957

C’est un vendredi saint. Albertine Damien, 19 ans, s’évade de la prison de Doullens où l’a conduite une tentative de vol dans une boutique de confection proche de l’Etoile. Elle mesure 1.47 m. et le mur fait 8 fois sa hauteur : en s’agrippant au lierre qui s’accroche à la face extérieure, elle arrive en bas vivante mais avec une astragale cassée [l’os qui assure l’articulation du tibia et du péroné]. Julien Sarrazin passe sur la nationale 25 qu’elle est parvenue à gagner : ils ne se quitteront plus.

Ecrire, pour moi, c’est un moyen de me survivre, uniquement. Le reste, le fric, la gloriole, c’est accessoire… Mais comment écrivez-vous ?, insiste Pierre Dumayet… Un jour le tintamarre me prend et j’écris. Ce n’est pas moi qui écris, c’est ma main, mon Bic. Moi, je ne suis pas responsable…

7 12 1966. Lecture pour tous Pierre Dumayet

Albertine mourra à Montpellier le 10 juillet 1967 d’une tuberculose rénale scandaleusement mal opérée. Julien fera condamner les deux médecins jugés responsables de son décès. La romancière n’avait pas encore 30 ans.

29 04 1957

Le professeur Benoît développe les manipulations génétiques en créant une nouvelle race de canards.

04 1957

Mao Zedong lance la campagne des Cent Fleurs : débat critique sur le fonctionnement du régime, litote qui permet d’envoyer entre 400 000 et 700 000 personnes en camp de travail.

29 05 1957

Un commando du FLN avec à sa tête le colonel Saïd Mohammedi, assassine dans la nuit à coups de pioche, couteau, hache, trois cents soixante quatorze villageois de Mechta Casbah, près de Melouza, réputé proche du MNA, le mouvement nationaliste concurrent.

Un an plus tard, Camus écrira : Il m’a paru indécent et nuisible de crier contre les tortures en même temps que ceux qui ont très bien digéré Melouza.

Chroniques algériennes

Quarante ans plus tard, Saïd Mohammedi cherchera à se justifier : C’étaient des traîtres ! C’étaient réellement des traîtres ! Ils voulaient laisser l’Algérie à la France pendant qu’une autre partie de l’Algérie combattait pour leur liberté à eux, leur indépendance et leur dignité. C’était un devoir sacré, pour tout Algérien, de faire la guerre aux traîtres, de lutter contre les traîtres. L’ennemi numéro un, c’était le traître ! Le soldat français venait après. C’était le traître le numéro un, qu’il fallait abattre.

11 06 1957

Maurice Audin, assistant de mathématiques à la faculté d’Alger, membre du Parti Communiste Algérien, père de trois enfants, est arrêté à son domicile à 23 heures, par des parachutistes, et emmené à El-Biar, le centre de tortures.

Dans la nuit du 11 au 12 juin, j’ai été mis en présence de Maurice Audin. Il était environ une heure du matin. (…) Audin était en slip, allongé sur une planche. Des pinces reliées par des fils électriques à une magnéto – une génératrice – étaient fixées à son oreille droite et à son pied gauche. (…) On m’a reconduit ensuite à l’infirmerie, et j’ai pendant longtemps entendu les cris de Maurice Audin, cris qui paraissaient étouffés par un bâillon.

Docteur Hadjadj, membre du PCA, également détenu à El-Biar, pièce maîtresse de l’ouvrage de Pierre Vidal-Naquet : L’affaire Audin, Editions de Minuit 1958

Photo non datée de Maurice Audin, disparu après son arrestation, effectuée probablement par des parachutistes du général Jacques Massu, le 11 juin 1957, pendant la bataille d’Alger.

12 06 1957

Ignorant l’arrestation la veille de Maurice Audin, Henri Alleg se rend chez eux pour les prévenir du danger. Il est le directeur du quotidien communiste Alger républicain ; un policier s’y trouve, qui l’arrête à son tour. Il sera emprisonné, torturé à El-Biar, et rédigera dans le secret avec la complicité de son avocat la Question qui sortira aux Editions de Minuit le 12 février 1958. Il va être mis en présence d’Audin. Après une première séance de torture, Alleg tombe à genoux. L’un des bourreaux demande alors à ce qu’on amène le jeune mathématicien pour qu’il décrive à son ami journaliste ce qui l’attend. Au-dessus de moi, je vis le visage blême et hagard de Maurice qui me contemplait tandis que j’oscillais sur les genoux. C’est dur, Henri, me dit-il, et on le remmena.

13 06 1957

Il a plu abondamment ces derniers jours sur les Alpes du sud. Dans le Queyras, le village de Ceillac voit le Cristillan, la rivière, emporter plusieurs arbres qui finissent pas faire bouchon et le niveau de l’eau monte. Le maire décide d’envoyer femmes et enfants sur les hauteurs, mais on n’a pas le temps de faire un vrai déménagement. La fange envahit tout, les ponts sont emportés, la route refaite deux ans plus tôt est emportée. Des hélicoptères évacuent les famille les plus désemparées sur Briançon. Une mission d’aide internationale va venir aider les habitants au grand nettoyage. Le Dauphiné Libéré, Elle lancent des appels à l’aide. Des subventions vont arriver. Il n’y a aucun mort. La commune va revoir son cadastre pour agrandir les parcelles et revoir la configuration des digues qui permettent de maîtriser les flots.

Une pluie chaude tomba dans la nuit sur les neiges des sommets du Queyras, provoquant leur fonte, et une masse d’eau boueuse se précipita vers les vallées. Elle arriva dans les gorges, dressée verticalement comme un mur, charriant des troncs arrachés et des rocs, fit sauter les berges et s’engouffra dans le village de Ceillac. Quand le lendemain, le flot s’écoula, on vit le village, remblayé jusqu’à hauteur des étages, émerger d’une gangue de boue truffée de roches et de branches. Dans ce paysage ravagé, tout était calme. Les chemins étaient coupés, les poteaux des lignes électriques et télégraphiques brisés. C’était la solitude, l’isolement, la ruine.

Philippe Lamour. Le cadran solaire. Robert Laffont 1980

Déjà baron du Languedoc, Philippe Lamour deviendra l’édile du Queyras en étant élu maire de Ceillac à partir de 1965. L’armée d’abord, puis des dons, des subventions publiques nettoieront tout cela.

21 06 1957

Selon la version officielle, Maurice Audin se serait évadé au cours d’un transfert. En fait, il est mort sous la torture, au centre de tri d’El Biar, plus précisément sous le coup de colère du lieutenant Charbonnier (selon Patrick Kessel, qui l’écrira dans France Observateur le 26 mai 1960, fait démenti par le fils du lieutenant Charbonnier ; on parlera aussi du lieutenant Gérard Garcet) qui l’interroge et que l’absence de réponse aurait mis en rage au point de le poignarder. Son corps ne sera jamais retrouvé, et l’identité de l’assassin ne sera jamais formellement prouvée.

Trois ans plus tard, François Truffaut envisagera d’en faire un film puis y renoncera : L’affaire est tellement claire en elle-même qu’il n’y a pas besoin de la commenter. […] Un film de fiction signifie de chercher les raisons d’en face, non seulement les raisons politiques, mais les raisons personnelles. […] Ce serait inopportun car on anoblit en montrant. Un tel film ne satisferait ni Madame Audin, ni le comité Audin, parce qu’il faudrait rechercher les mobiles des autres. Il faudrait donc s’intéresser […] au drame de conscience du général Massu qui a admis et couvert la torture en Algérie.

François Truffaut. Clarté, mensuel des étudiants communistes

Soixante et un ans plus tard, le 13 septembre 2018 Emmanuel Macron, président de la République, se rendra chez la veuve de Maurice Audin, reconnaissant la responsabilité de l’Etat français, par délégation de pouvoirs à l’armée, dans cet assassinat. Je vous remercie lui dira-t-elle. Vous n’avez pas à me remercier, quand c’est à moi de vous demander pardon. Au sein du comité pour Maurice Audin, les socialistes auront fait profil bas : 4 mois plus tôt, le 10 février, Fernand Iveton, français né à Alger, communiste et membre du FLN, 31 ans, avait été guillotiné et ceci n’avait pu se faire qu’avec l’accord de François Mitterrand, alors ministre de la Justice. Il avait été arrêté sur dénonciation le 14 novembre 1957, le jour même où il avait mis une bombe dans les vestiaires de l’usine à gaz d’Alger qui aurait dû exploser à 19 h 30. Mais les artificiers l’avaient désamorcée à 18 h.

06 1957

André Morice est ministre de la Défense depuis le 13 juin, date d’investiture du gouvernement Bourgès-Maunoury. Il fait construire une ligne de défense le long de la frontière entre l’Algérie et la Tunisie, sur 460 km, afin de couper les combattants de l’Armée de libération nationale de leurs bases à l’étranger. Barbelée, électrifiée, minée et surveillée en permanence, elle a rempli son rôle. La ligne Morice sera partiellement doublée par la ligne Challe en 1959.

On estime qu’il y reste environ 3 millions de mines non désactivées (en comptant les mines posés durant la guerre civile algérienne) sur les onze millions implantées par l’armée française sur l’ensemble du territoire, aux dires d’Alger. Ces mines continuent encore aujourd’hui de faire des morts et des blessés. Il faudra attendre octobre 2007 pour que le général Jean-Louis Georgelin, alors chef d’état-major des armées françaises, remettre officiellement à son homologue algérien, le général de corps d’armée Ahmed Gaïd Salah, les plans de pose de ces mines.

Le capitaine Paul Alain Léger, ancien d’Indochine, délégué comme expert en subversion auprès du général Massu, lance une opération d’infiltration et de déstabilisation dans la Casbah d’Alger, bastion du FLN. Rompu en Indochine à la technique de retournement de l’ennemi, il forme une petite équipe de bleus [non parce que nouveaux, mais parce que souvent vêtues d’un bleu de travail]. Grâce à ces hommes, mais aussi à quelques femmes – comme la dénommée Ouria la brune –, il parvient à arrêter Yacef Saadi, chef FLN de la zone autonome d’Alger. La ZAA décapitée, il la ranime avec une redoutable duplicité. Le temps pour lui d’intoxiquer l’ALN, dont le colonel Aït Hamouda -alias Amirouche le terrible, le héros des Kabyles, surnommé le loup de l’Akfadou, chef de la Wilaya III, en lui faisant croire que ses troupes sont infestées d’agents doubles. Il sera tué par l’armée française le 28 mars 1959. Le poison de la suspicion inoculée, la bleuite peut alors se répandre dans tout le maquis. Aveuglement et paranoïa feront le reste, conduisant à une vaste purge au sein de l’ALN. Purge dont, aujourd’hui encore, on ne peut dénombrer les victimes – certains parlent de 4 000 morts.

2 07 1957

Le sénateur J. F. Kennedy demande que les États-Unis interviennent en faveur de l’indépendance algérienne.

6 07 1957

John Lennon a 16 ans ; il vient de fonder un petit groupe de rock qui se produit à la fête paroissiale de Woolton, dans la banlieue de Liverpool. Paul McCartney, 15 ans, est de la fête, venu d’une autre banlieue de Liverpool. Lors d’une pause, un ami commun les fait se rencontrer à l’intérieur de l’église St Peter : Paul y va de son morceau de guitare, époustouflant John : ils ne se quitteront plus avant longtemps : les Beatles venaient de naître. En mars 1969, John Lennon épousera Yoko Ono, une artiste japonaise. Leur voyage de noces sera effectivement un numéro d’artistes, avec invitation de journalistes dans la chambre à coucher de l’hôtel Hilton d’Amsterdam, où ils répondront à tout sauf sur leur vie privée : la paix, la non-violence, la guerre du Vietnam et tutti quanti … en chemise de nuit ! On lui prêtera ce trait (qui pourrait être apocryphe) : le rock français a le même goût que le vin anglais.

Elizabeth II, reine d’Angleterre remet le titre du tournoi de tennis de Wimbledon à Althea Gibson, une Noire Américaine.

27 07 1957

Arrivée à St Tropez des 4 du Moana. Partis sur leur voilier depuis 3 ans et 28 jours, ils ont parcouru 48 000 km, effectué 1 000 plongées. Moana, c’est un mot tahïtien qui signifie : là où la mer est plus profonde.

27 08 1957

Henri Giraud pose son Piper J3 sur le Mont Aiguille, dans le Vercors.

21 09 1957

Pris dans un ouragan au large des Açores, le quatre mâts barque Pamir, navire école allemand fait naufrage : des 86 membres de l’équipage, dont 52 cadets, seuls 6 pourront être sauvés. Construit en 1905, il avait 94 m de long et 14 de large, pour 3 030 tonneaux.

23 09 1957

Le gouverneur de l’Arkansas refuse l’entrée du lycée de Little Rock à neuf élèves, parce que noirs, violant en cela la loi fédérale contre la ségrégation. Le président Eisenhower n’en viendra à bout qu’en envoyant les parachutistes.

29 09 1957

Accident dans le complexe nucléaire de Maïak, entre les villes de Kasli et Kychtym, à 72 km au nord de la ville de Tcheliabinsk, en Russie. Des cuves de déchets radioactifs enterrées subissent une panne du système de refroidissement. L’évaporation différentielle de différents composés conduit à une puissante explosion chimique (non-nucléaire) d’une énergie équivalente à 75 tonnes de TNT (310 GJ). À la suite de cette explosion, des radioéléments se répandent avec une activité estimée à 740 PBq. Deux millions de curies de produits radioactifs sont projetés à plus d’un kilomètre d’altitude, et près de dix fois plus dans l’environnement de l’installation, (soit environ la moitié des quantités rejetées à Tchernobyl, près de 30 ans plus tard). Il y aura plus de 200 morts, 10 000 personnes seront évacuées et 470 000 personnes exposées aux radiations.

en rouge, la zone contaminée par la catastrophe de Kychtym.

09 1957

Paul Teitgen, secrétaire de la police à Alger, ancien résistant, démissionne : Au cours de visites récentes effectuées aux centres de détention, j’ai reconnu sur certains assignés les traces profondes de sévices ou de tortures qu’il y a quatorze ans je subissais personnellement dans les caves de la Gestapo […]. Par ces méthodes improvisées et incontrôlées, l’arbitraire trouve toutes les justifications. La France risque, au surplus, de perdre son âme dans l’équivoque. Je n’ai jamais eu le cynisme et je n’ai plus la force d’admettre ces bavures, résultat d’un système dans lequel l’anonymat est seul responsable.

*****