| Publié par (l.peltier) le 4 octobre 2008 | En savoir plus |

1 01 1886

Jusque là monarchie, la Birmanie est annexée par les Anglais pour devenir une province de l’empire des Indes : le roi Thibaw et la reine Supyalat sont exilés.

Il y a une vingtaine d’années, quand les Anglais – pour venger un de ces griefs, comme les Européens en ont toujours contre les peuples rêveurs de l’Asie, et qui rappellent ceux du loup contre l’agneau – vinrent surprendre dans leur palais le roi et la reine pour les emmener en captivité à Bombay, et les jetèrent sur une de ces grossières charrettes à bœufs où l’on transporte les sacs de riz, le peuple de la ville se rangea silencieusement sur le parcours. Sans s’être concertés, tous, hommes et femmes, au passage de la triste charrette qui emportait leurs souverains et leur indépendance, se prosternaient la face contre terre, déployaient leur longue chevelure, l’étendaient devant eux en tapis, et les roues, jusqu’au sortir des murailles, foulèrent cette noire jonchée vivante.

Pierre Loti. Les pagodes d’or. Voyages 1872-1913. Bouquins Robert Laffont 1991

26 01 1886

Deux mille mineurs de Decazeville – ce sont des mines de charbon : 400 000 tonnes /an – se mettent en grève, avec pour principal motif la création d’une société coopérative de consommation ayant pour but l’abaissement du prix des denrées pour les ouvriers, nouveauté à laquelle étaient vigoureusement opposés les commerçants de Decazeville… Ils rouent de coups Jules Watrin, sous-directeur de la Compagnies des Houillères & Fonderies de l’Aveyron, le défenestrent : il en mourra dans les heures suivantes. La troupe arrivera rapidement sur place, mais trop tard pour éviter l’assassinat de Wautrin, pour contenir les émeutiers. Cinq arrestations : Caussanel, 18ans, Bedel, 28 ans; Blanc, 35ans, Lescure, 35 ans et Pendariès, femme de 32 ans. Quatre prévenus seront condamnés. Dans le courant de la grève, deux journalistes seront eus aussi arrêtés : Duc-Quercy et Roche, Duc-Quercy avait été l’un des premiers à lancer une souscription en faveur des grévistes à travers Le cri du peuple. Ils seront condamnés à quinze mois de détention le 18 avril. Le 31 mars la grève étant générale, la Compagnie fera arrêter le travail dans tous ses établissements. La grève durera jusqu’au 14 juin, soit 108 jours, la Compagnie ayant cédé sur la plupart des points. Durant tout ce temps, la violence continuera à sévir, ne tuant heureusement personne, bâtons de dynamite contre les domiciles des jaunes – les ouvriers ayant repris le travail -, etc…

Les demandes des mineurs tenaient en six points :

- La journée de travail à 5 francs pour les mineurs, boiseurs et piqueurs, 3.75 francs pour les manœuvres. Le salaire moyen actuel est de 4.30francs

- La journée de travail ramenée à 8 heures, vu les mauvais airs et feux de la mine.

- Les délégués de la grève actuelle ne seront en aucun cas les cibles de l’administration pour leurs revendications concernant les travailleurs.

- Les grévistes du 29 mars 1878 seront réintégrés dans leur travail.

- Le travail des ouvriers sera payé toutes les quinzaines.

- Le sous-directeur signera sur son honneur et conscience son départ immédiat.

Bien évidemment la Compagnie opposera à tout cela la concurrence du charbon anglais, brandira l’habituelle menace de la fermeture du site, taira évidemment le montant des dividendes distribués aux actionnaires… business as usual.

En matière de droit, il faut remonter à une loi de 1810, l’État aurait le droit d’intervenir, mais seulement en cas d’arrêt complet du travail, ce qui n’est pas le cas.

Jaurès interviendra, en élément modérateur : Lorsque les ouvriers de Decazeville eurent tué l’ingénieur Watrin, Basly, novice encore à la politique sociale, portait à la Chambre une déclaration rédigée par les hommes du Cri du peuple, qui contenait presque un commencement d’apologie anarchiste du meurtre, bien plus que la revendication du droit ouvrier et l’affirmation de la pensée socialiste. On verra au procès d’autres futures célébrités, tel Alexandre Millerand, alors moins de 30 ans.

Le procès se tiendra à partir du 17 juin devant la cour d’assises de l’Aveyron, à Rodez : ils seront dix à comparaître : Lescure, – il écopera de sept ans de réclusion, mais sera libéré en juillet 1891 par réduction de peine, – Bedel, condamné à huit ans de travaux forcés, mais libéré par grâce présidentielle le 25 juillet 1889, Blanc, condamné à 6 ans de prison mais libéré par grâce présidentielle le 17 juillet 1889, Caussanel, condamné à 5 ans de réclusion, mais libéré lui aussi par grâce présidentielle le 17 juillet 1889, Pendariès, une femme, sera acquittée, Souquières, sera acquitté, Granier sera acquitté, Chapsal sera acquitté, Puech sera acquitté, Phalip Eulalie sera acquittée. Ce sera l’apothéose du mensonge : moi, à cet endroit et à cette heure, impossible : j’étais chez moi, ivre. etc etc …

Jules Cayrade, médecin et maire de Decazeville gagnera dans cette affaire une grande popularité dont il ne profitera pas, emporté par une apoplexie le 20 juillet, deux jours après le banquet de 500 convives qui célébrait la fin de la grève.

Défenestration de Watrin

14 04 1886

Édouard Drumont publie La France Juive, qui deviendra vite un best-seller, diffusé à des centaines de milliers d’exemplaires, réédité près de deux cents fois : il y oppose le Sémite, qui est mercantile, cupide, intrigant, subtil, rusé à l’Aryen enthousiaste, héroïque, chevaleresque, désintéressé, franc, confiant jusqu’à la naïveté… Tout vient du Juif, tout retourne au Juif.

Le garçon n’avait pas eu une enfance des plus heureuses, hanté par le déclin social de sa famille dû à l’internement psychiatrique de son père à Charenton : il avait alors dans les quinze ans et connut la misère pendant plusieurs années.

Les éditions Marpon et Flammarion publient le 14 avril 1886 son célèbre pamphlet, La France juive. Dès le surlendemain, une recension paraît dans La Croix sous la plume du P. de Pascal, qui appelle ses lecteurs à soutenir de leur active sympathie ce qu’il appelle un frère d’arme. Certes, les assomptionnistes peuvent n’être pas d’accord avec Drumont, notamment quand celui-ci, dans ses diatribes, s’en prend à la hiérarchie catholique, mais, dans le combat mené contre l’entreprise de déchristianisation de la France, La Croix applaudit, Drumont est son allié.

Drumont est-il pour autant catholique ? Fils d’un employé de bureau à l’Hôtel de Ville de Paris à l’esprit voltairien, il a certes été baptisé et fait sa communion, comme la plupart des Français de son époque, mais sans suite, pourrait-on dire. À ceci près que ses premiers pas dans le journalisme, il les a accomplis dans la presse confessionnelle, Le Contemporain d’Henri Lasserre. Les articles qu’il y publie, entre 1864 et 1867, sont conformes en tout point à la dogmatique romaine, et singulièrement au Syllabus de Pie IX, qui condamne le monde moderne. Mais c’était surtout des apparences de religion : il faut attendre la fin des années 1870 pour que Drumont se convertisse véritablement au catholicisme, sous l’influence d’un jésuite qu’il a rencontré, le R.P. Du Lac. Celui-ci professe les mêmes convictions du catholicisme intransigeant et dénonce la guerre religieuse que les républicains ont déclarée aux fidèles ; en même temps, il devient le confesseur de Drumont et le ramène à la pratique religieuse. Marié jusque-là de la main gauche, il régularise sa situation et épouse sa concubine Louise Gayte à l’église de l’Institut catholique de Paris. C’est donc en bon catholique qu’il se lance dans la rédaction de La France juive en 1880. Il joue alors son va-tout. Publiciste méconnu, il s’expose à tous les coups pour défendre le Dieu des chrétiens offensé, trahi ou ignoré.

La préparation et la rédaction de son ouvrage ne sont connues que d’un petit nombre, et surtout du P. Du Lac qui ne cessera de le conseiller, de l’encourager et de lui fournir une bonne partie de sa documentation – entre autres des traductions d’articles antijuifs de la revue romaine écrite en italien, la Civiltà cattolica. L’expulsion des jésuites a entraîné l’installation de son confesseur en Angleterre, d’où s’ensuit une correspondance éclairante sur la genèse de La France juive. En août 1884, au bout d’un laborieux travail par lequel il a mis en œuvre une débauche de petite science faite de lectures désordonnées et de copiages en tous sens, Drumont traverse la Manche pour soumettre son manuscrit au P. Du Lac. Celui-ci lui suggère nombre de corrections touchant à la forme ; il l’engage à la modération dans ses attaques, rectifie un certain nombre de ses erreurs, se désole de n’être pas suivi dans tous ses conseils, mais sans se désolidariser du fond : les juifs sont bien les ennemis de la chrétienté.

Du coup, les deux volumes de La France juive sont accueillis par la critique comme une arme de guerre lancée contre la République laïque. Les temps étaient venus, lit-on dans Le Monde ; l’heure était propice ; la conscience publique attendait un vengeur. Dieu […] a suscité ce justicier. Voilà une œuvre inspirée par la passion religieuse, écrit Le Soleil, ajoutant : c’est-à-dire l’intolérance. Terme repris par la presse républicaine, un ouvrage imprégné de fanatisme. Les affrontements de la critique contradictoire stimulent encore plus les ventes du livre.

Le gros essai de Drumont, mal composé, fourre-tout d’anecdotes et de compilations, ses éditeurs n’y avaient pas cru au départ. Marpon et Flammarion l’avaient édité à compte d’auteur. Drumont avait dû réunir le capital nécessaire à l’impression. Son ami Alphonse Daudet s’était porté garant, et le P. Du Lac, sollicité, avait su se montrer généreux. Ce n’est qu’une avance, lui avait répondu Drumont en le remerciant, et je compte bien que sur les bénéfices énormes que ne manquera pas de produire un si beau travail je trouverai moyen de m’acquitter. Il ne croyait pas si bien dire. À la suite d’un duel qui l’opposa à Arthur Meyer, le directeur du Gaulois, pris à partie dans La France juive, toute la presse s’empara du sujet, d’autant que Meyer, enfreignant les règles de l’art, avait d’instinct écarté l’épée de son adversaire d’une main tandis que de l’autre, il lui avait enfoncé sa lame dans la cuisse. Le fait divers fait scandale, le scandale fait recette. On s’intéresse alors au livre, les commandes des libraires affluent, un grand succès de librairie suivra : 62 000 exemplaires en un an, suivis par des réimpressions annuelles jusqu’en 1910.

La dimension sociale de La France juive y est aussi pour beaucoup. En s’attaquant à la finance juive, au capitalisme incarné par les juifs, Drumont développait une sorte de socialisme chrétien auquel les socialistes ne furent pas indifférents. Les journaux de gauche et d’extrême gauche rejettent l’aspect réactionnaire de l’ouvrage, se moquent de son cléricalisme, mais, écrit Gustave Geffroy dans La Justice de Clemenceau, dégagée des intolérances du croyant et des duretés de l’ethnologue, l’œuvre de M. Edouard Drumont aborde tout un ordre de considérations avec l’intelligence la plus prévoyante et la plus haute. Qu’est-ce qui fait vibrer les pages de ce livre ? demande-t-il : c’est la haine de l’Argent. En somme, dans cette affaire, le juif n’est qu’une métaphore : l’argent, le Capital, le capitalisme voilà à quoi s’en prend Drumont, et cela n’est pas sans réjouir les socialistes eux-mêmes. Ainsi Benoît Malon juge-t-il, dans L’Intransigeant, d’un cléricalisme étroit le fait de voir des juifs partout, mais il pense aussi que le travail de Drumont mérite d’être pris en considération par la multiplicité des questions qu’il soulève, par la brutale franchise des appréciations, franchise qui marque un courage peu commun. Malon remet sur la table et étendra sa critique dans sa Revue socialiste. Les reproches ne manquent pas, mais il sait gré à cet enfant terrible du parti clérical de ce que pour la première fois un écrivain conservateur flétrit les massacres de la Semaine sanglante. L’auteur de La France juive lui en saura gré publiquement.

Drumont se poussera encore un peu plus vers la gauche dans La France juive devant l’opinion, où il reprend en le développant son propos sur la Commune de Paris pour laquelle il avait manifesté une indulgence qu’on lui a reprochée dans la presse conservatrice : J’ai affirmé que les Juifs avaient été les principaux meneurs de la Commune, que c’étaient eux qui lui avaient prêté son caractère ignoble par le pillage, infime par le massacre de malheureux prêtres. J’ai donné cette preuve de l’influence qu’ils exerçaient sur le mouvement : que les demeures des Rothschild, qui semblaient tout naturellement désignées aux visites populaires, n’avaient jamais été menacées une minute ; que les centaines de maisons qui leur appartiennent sur le pavé de Paris avaient été préservées, par une sollicitude touchante, de l’incendie qui ravageait les habitations voisines. J’ai constaté que tandis que des millions de prolétaires, coupables seulement d’avoir voulu continuer à toucher leur solde, étaient adossés au mur et fusillés, les Juifs, mêlés activement aux actes les plus graves, s’étaient tirés de tout […]. Ces balivernes permettent à Drumont de concilier sa condamnation de la Commune et sa sympathie pour les communards.

Dans La Fin d’un monde, en 1889, année du centenaire de la Révolution, il résume ainsi le siècle qui s’est écoulé : La Révolution aboutit effectivement à l’oppression du Peuple par la Bourgeoisie […]. La Bourgeoisie, après avoir exploité le Peuple, est dépouillée à son tour par le Juif. Les ouvriers ont été les victimes de la domination bourgeoise, devenue une domination juive. Il y a dans tout ce qui est directement issu de la masse plébéienne une disponibilité de force et de dévouement qu’on ne trouve plus chez les classes supérieures. Revenant sur l’histoire de la Commune de Paris, Drumont oppose l’élément bourgeois féroce et l’élément Peuple qui, au milieu de cette crise effroyable, resta humain, c’est-à-dire français. Les banquiers juifs et les Rothschild, eux, jouèrent double jeu. À Versailles ils affichaient des sentiments d’indignation ; à Paris ils subventionnaient l’insurrection afin de satisfaire leur haine contre les prêtres et, en même temps, de compliquer la situation politique pour se faire payer plus cher leur concours financier. Drumont ne recule devant aucune sornette, offense le bon sens sans scrupule, comme c’est le propre du populisme de procéder par le simplisme : il n’y a qu’à !

Il avait, lui, une solution à la question sociale : la confiscation des biens juifs, la création d’une administration des Biens juifs confisqués, au service des entreprises ouvrières. Ce pamphlet est un cri de guerre sociale, c’est un appel aux pauvres contre les riches, commente alors Le Soleil.

Ce qui était sans doute plus nouveau dans l’antisémitisme de Drumont c’était, à côté de l’antijudaïsme religieux et de la judéophobie anticapitaliste, la dimension raciste, inspirée par Gobineau, l’auteur de l’Essai sur l’inégalité des races humaines, qui n’était pas, du reste, antisémite. Il est féru de l’opposition entre Aryens et Sémites, qu’il considère comme une clé de l’histoire universelle : Dès les premiers jours de l’histoire, écrit Drumont, nous voyons l’aryen en lutte avec le sémite. D’où s’ensuit la description caricaturale de la physionomie et de la physiologie des juifs : Ces gens n’ont vraiment pas le cerveau conformé comme nous ; leur évolution est différente de la nôtre, et tout ce qui vient d’eux est exceptionnel et bizarre. Dans cette orientation, il sera suivi par des savants reconnus, comme Jules Soury, professeur aux Hautes Études. Drumont avait trouvé l’agent historique de la décadence française. Une décadence qui a commencé par la Révolution, mais qui n’a jamais été aussi évidente depuis l’arrivée au pouvoir des républicains, soutenus par les francs-maçons et les juifs. Ceux-ci ont été non seulement les grands vainqueurs de 1789, mais les grands profiteurs de la révolution industrielle et du développement du capitalisme. Le peuple que Drumont exalte, c’est celui des ouvriers, des curés de campagne, des petits commerçants, tous victimes de l’invasion juive. La nostalgie de l’ancienne France ne date pas chez lui de La France juive. Déjà, dans ses ouvrages antérieurs, Mon vieux Paris, en 1878, Le Dernier des Trémolin, en 1879, il exprimait son rejet du monde moderne, son idéal de la France des terroirs ou du Paris d’avant Haussmann, qu’il reprend dans La France juive, où il exalte l’odeur de la terre fraîchement remuée par la charrue, la senteur salubre des bois, les fumées de la cuvée bourguignonne, le goût de la pomme foulée dans le pressoir normand. La terre est la base de la famille : Où faut-il donc aller, écrit-il dans La Fin d’un monde, pour retrouver la famille telle qu’elle était autrefois ? Dans les campagnes, où le travail des champs, moralisateur par excellence, entretient, malgré les vices inhérents à l’homme, les mœurs traditionnelles qui ont fait si puissante et si forte la France des aïeux. Hélas ! dans certaines régions, la moitié des terres est en friche. Ce siècle en fin de parcours est défruité, il a perdu la saveur du passé, car la France ne décline pas ; elle est empoisonnée. Pour le redressement du pays, la recette de Drumont est simple : Tenons-nous unis entre gens de même religion, entre gens de même race, entre gens dont les grands-pères et les arrière-grands-pères ont vécu et sont morts depuis des siècles sur la terre française…

Avec ses deux pavés, Drumont avait reconstruit le mythe juif dans son expression maudite, sans rien inventer, mais en compilant les traités d’antisémitisme antérieurs, en réalisant la synthèse de l’antijudaïsme religieux, de l’anticapitalisme à la Toussenel et du racisme mis à la mode par les nouvelles sciences naturelles. L’efficacité de ses formules, frappées comme des slogans, l’accumulation de ses preuves fictives et son succès même font école. À la suite de La France juive, une kyrielle de publications vont décliner l’insanité de la causalité diabolique. Le salut collectif pouvait être réalisé au prix d’une victime émissaire : le Juif ferait l’affaire. René Girard en a décrit le processus en anthropologue : Toute communauté en proie à la violence ou accablée par quelque désastre auquel elle est incapable de remédier se jette volontiers dans une chasse aveugle au bouc émissaire. Instinctivement, on cherche un remède immédiat et violent à la violence insupportable. Les hommes veulent se convaincre que leurs maux relèvent d’un responsable unique dont il sera facile de se débarrasser.

La violence en 1886, aux yeux de Drumont, c’est aussi bien celle des persécutions religieuses par la République laïque que l’oppression des prolétaires par le capitalisme. Si La France juive a été un événement, c’est par le succès public que le livre obtient, et qui révèle le malaise multiforme de l’opinion. La littérature antijuive n’avait été jusque-là que marginale. D’un seul coup, les préjugés, les clichés, les vieilles rancœurs, les fantasmes antisémites deviennent crédibles. Dix ans avant l’affaire Dreyfus, la France est entrée en antisémitisme.

Michel Winock. Décadence fin de siècle. Gallimard 2017

Probablement plus que des extraits de cette success story de La France Juive, les propos d’un antisémite ordinaire, qui ne fait qu’exprimer sa répulsion ordinaire sans chercher particulièrement à jeter de l’huile sur le feu sont-ils révélateurs de l’atmosphère de l’époque : il s’agit en l’occurrence de Pierre Loti, officier de marine pour commencer, c’est-à-dire bien dans les clous, à l’opposé de toute originalité, et évidemment de droite, d’une droite traditionaliste chrétienne, – même s’il n’est plus pratiquant, il est de culture chrétienne -, il deviendra écrivain reconnu à une époque où la France se plaisait à les envoyer se promener dans le monde pour y faire rayonner la culture française ; Pierre Benoît en sera un autre. En avril 1894, il sera à Jérusalem et laissera libre cours à son antisémitisme pulsionnel à tel enseigne que, dans sa hâte de lâcher son venin, il se mélange les pinceaux entre juifs Ashkénazes, qu’il nomme Ackenazim, et Sépharades, – Safardim -, puisque ce sont les Sépharades qui viennent d’Afrique du Nord et d’Espagne et les Ashkénazes d’Europe centrale, et non l’inverse ainsi qu’il le dit. À cette époque, c’était bien la quasi totalité de la bourgeoisie traditionaliste de droite qui partageait ces vues.

Et dans le même temps, le cher homme promenait sa belle âme ****, en quête d’un Chemin de Damas, bien emmitouflé dans un désert spirituel auquel il veut espérer que ce voyage va mettre fin par une illumination soudaine qui ne se produira pas, pas plus à Damas, qu’à Jérusalem, ne pouvant entendre ce que le Seigneur lui disait : Tu ne me trouves pas parce que tu ne me cherches pas. Il devait penser qu’il valait bien Paul Claudel, et que donc il lui arriverait en 1894 la même chose qu’à celui-ci, une nuit de Noël 1886, derrière un piler de Notre Dame de Paris. Mais l’histoire ne repasse pas les plats, et on dirait que le Bon Dieu en fait autant.

Ces lignes ont été écrites à quelques mois du début de l’affaire Dreyfus, et la France Juive huit ans avant : on comprend dès lors qu’il y ait eu incendie et qu’on ait eu du mal à l’éteindre : Déjà commence le vague crépuscule. Le fond de cette place, entourée de sombres murs, est fermé, écrasé par une formidable construction salomonienne, un fragment de l’enceinte du Temple, tout en blocs monstrueux et pareils. Et des hommes en longues robes de velours, agités d’une sorte de dandinement général comme les ours des cages, nous apparaissent là vus de dos, faisant face à ce débris gigantesque, heurtant du front ces pierres et murmurant une sorte de mélopée tremblotante.

L’un d’eux, qui doit être quelque chantre ou rabbin, semble mener confusément ce chœur lamentable. Mais on le suit peu ; chacun, tenant en main sa bible hébraïque, exhale à sa guise ses propres plaintes.

Les robes sont magnifiques : des velours noirs, des velours bleus, des velours violets ou cramoisis, doublés de pelleteries précieuses. Les calottes sont toutes en velours noir, bordées de fourrures à longs poils qui mettent dans l’ombre le nez en lame de couteau et les mauvais regards. Les visages, qui se détournent à demi pour nous examiner, sont presque tous d’une laideur spéciale, d’une laideur à donner le frisson : si minces, si effilés, si chafouins, avec de si petits yeux sournois et larmoyants, sous des retombées de paupières mortes ! Des teints blancs et roses de cire malsaine, et, sur toutes les oreilles, des tire-bouchons de cheveux, qui pendent comme les anglaises de 1830, complétant d’inquiétantes ressemblances de vieilles dames barbues.

Il y a des vieillards surtout, des vieillards à l’expression basse, rusée, ignoble. Mais il y a aussi quelques tout jeunes, quelques tout petits Juifs, frais comme des bonbons de sucre peint, qui portent déjà deux papillotes comme les grands, et qui se dandinent et pleurent de même, une bible à la main. Ce soir, du reste, ils sont presque tous des Safardim, c’est-à-dire des Juifs revenus de Pologne, étiolés et blanchis par des siècles de brocantages et d’usure, sous les ciels du Nord ; très différents des Ackenazim, qui sont leurs frères revenus d’Espagne ou du Maroc et chez lesquels on retrouve des teints bruns, d’admirables figures de prophètes.

En pénétrant dans ce cœur de la juiverie, mon impression est surtout de saisissement, de malaise et presque d’effroi. Nulle part je n’avais vu pareille exagération du type de nos vieux marchands d’habits, de guenilles et de peaux de lapin ; nulle part, des nez si pointus, si longs et si pâles. C’est chaque fois une petite commotion de surprise et de dégoût, quand un de ces vieux dos, voûtés sous le velours et la fourrure, se retourne à demi, et qu’une nouvelle paire d’yeux me regarde furtivement de côté, entre des papillotes pendantes et par-dessous des verres de lunette. Vraiment, cela laisse un indélébile stigmate, d’avoir crucifié Jésus ; peut-être faut-il venir ici pour bien s’en convaincre, mais c’est indiscutable, il y a un signe particulier inscrit sur ces fronts, il y a un sceau d’opprobre dont toute cette race est marquée…

Contre la muraille du Temple, contre le dernier débris de leur splendeur passée, ce sont les lamentations de Jérémie qu’ils redisent tous, avec des voix qui chevrotent en cadence, au dandinement rapide des corps :

- À cause du Temple qui est détruit, s’écrie le rabbin.

- Nous sommes assis solitaires et nous pleurons ! répond la foule.

- À cause de nos murs qui sont abattus.

- Nous sommes assis solitaires et nous pleurons !

- À cause de notre majesté qui est passée, à cause de nos grands hommes qui ont péri.

- Nous sommes assis solitaires et nous pleurons !

Et il y en a deux ou trois, de ces vieux, qui versent de vraies larmes, qui ont posé leur bible dans les trous des pierres, pour avoir les mains libres et les agiter au-dessus de leur tête en geste de malédiction.

Si les crânes branlants et les barbes blanches sont en majorité au pied du Mur des Pleurs, c’est que, de tous les coins du monde où Israël est dispersé, ses fils reviennent ici quand ils sentent leur fin proche, afin d’être enterrés dans la sainte vallée de Josaphat. Et Jérusalem s’encombre de plus en plus de vieillards accourus pour y mourir.

En soi, cela est unique, touchant et sublime : après tant de malheurs inouïs, après tant de siècles d’exil et de dispersion, l’attachement inébranlable de ce peuple à une patrie perdue ! Pour un peu on pleurerait avec eux – si ce n’étaient des Juifs, et si on ne se sentait le cœur étrangement glacé par toutes leurs abjectes figures.

Mais, devant ce mur des Pleurs, le mystère des prophéties apparaît plus inexpliqué et plus saisissant. L’esprit se recueille, confondu de ces destinées d’Israël, sans précédent, sans analogue dans l’histoire des hommes, impossibles à prévoir, et cependant prédites, aux temps mêmes de la splendeur de Sion, avec d’inquiétantes précisions de détails.

Ce soir est, paraît-il, un soir spécial pour mener deuil, car cette place est presque remplie. Et, à tout instant, il en arrive d’autres, toujours pareils, avec le même bonnet à poils, le même nez, les mêmes anglaises sur les tempes ; aussi sordides et aussi laids, dans d’aussi belles robes. Ils passent, tête baissée sur leur bible ouverte, et, tout en faisant mine de lire leurs jérémiades, nous jettent, de côté et en dessous, un coup d’œil comme une piqûre d’aiguille ; puis vont grossir l’amas des vieux dos de velours qui se pressent le long de ces ruines du Temple : avec ce bourdonnement, dans le crépuscule, on dirait un essaim de ces mauvaises mouches, qui parfois s’assemblent, collées à la base des murailles.

Ramène les enfants de Jérusalem !… Hâte-toi, hâte-toi, libérateur de Sion !…

Et les vieilles mains caressent les pierres, et les vieux fronts cognent le mur, et, en cadence, se secouent les vieux cheveux, les vieilles papillotes…

Quand nous nous en allons, remontant vers la ville haute par d’affreuses petites ruelles déjà obscures, nous en croisons encore, des robes de velours et des longs nez, qui se dépêchent de descendre, rasant les murs pour aller pleurer en bas. Un peu en retard, ceux-là, car la nuit tombe ; mais, vous savez, les affaires !… Et au-dessus des noires maisonnettes et des toits proches, apparaît au loin, éclairé des dernières lueurs du couchant, l’échafaudage des antiques petites coupoles dont le mont Sion est couvert.

En sortant de ce repaire de la juiverie, où l’on éprouvait malgré soi je ne sais quelles préoccupations puériles de vols, de mauvais œil et de maléfices, c’est un soulagement de revoir, au lieu des têtes basses, les belles attitudes arabes, au lieu des robes étriquées, les amples draperies nobles.

Puis, le canon tonne au quartier turc et c’est, ce soir, la salve annonciatrice de la lune nouvelle, de la fin du ramadan. Et Jérusalem, pour un temps, va redevenir plus sarrasine dans la fête religieuse du Baïram [l’Aid es Seghir de l’Afrique du nord, soixante dix jours avant le grand Bayram, où l’on égorge un mouton en souvenir d’Abraham].

Pierre Loti. Jérusalem. Bouquins Robert Laffont 1191

4 05 1886

Près de 500 000 personnes ont manifesté aux États Unis – dont 100 000 à Chicago -, le 1° mai pour obtenir la journée de huit heures… sans incident notable. Les grèves reprennent le 3 mai, et la police de Chicago tire sur des grévistes de l’usine McCormick, tuant 4 ouvriers et faisant de nombreux blessés

August Spies, responsable avec Albert Parsons, de l’Association internationale des travailleurs, fait imprimer le tract suivant : Revanche ! Aux armes travailleurs ! (…) Depuis des années, vous endurez les plus abjectes humiliations (…) Vous vous épuisez au travail, (…) vous offrez vos enfants en sacrifice aux seigneurs industriels. En bref, toute votre vie, vous avez été des esclaves misérables et obéissants. Et pourquoi ? Pour satisfaire la cupidité insatiable et remplir les coffres de votre voleur et fainéant de maître. Aujourd’hui que vous lui demandez de soulager votre fardeau, il vous envoie ses tueurs pour vous tirer dessus. Pour vous tuer ! Nous vous exhortons à prendre les armes. Aux armes !

Le lendemain, à la fin d’une manifestation de protestation, place de Haymarket, c’est le drame : une bombe est lancée au milieu des policiers, faisant soixante six blessées dont sept décéderont plus tard : les policiers répliquent : on ne connaîtra jamais le nombre de morts du coté des manifestants, ni l’identité du lanceur de bombe : anarchiste ou provocateur de la police ? . La répression fût sévère : huit anarchistes seront jugés, l’un d’eux se suicidera en prison en faisant sauter un bâton de dynamite, trois resteront emprisonnées et quatre seront pendus le 11 novembre 1887 ; le scandale de ce procès inique amènera la II° Internationale à faire du I° mai la journée en mémoire des martyrs de Haymarket, et du mouvement ouvrier. Spies s’exclamera : Le temps viendra où notre silence sera plus puissant que les voix que vous étranglez aujourd’hui.

L’anarchie était alors très largement représentée et active au sein du monde ouvrier américain :

Tremblez, oppresseurs de la terre ! Vous avez la vue basse, mais déjà pointent à l’horizon les lueurs écarlates et sombres du jour du jugement.

Texte de 1883

12 06 1886

Le Paula, un navire allemand de recherche, navigue entre Cardiff , au pays de Galles et Makassar, en Indonésie : il jette à la mer une bouteille de gin, rectangulaire, par 32°49′ N, 105° 25′ E, à 950 km à l’ouest des côtes occidentales de l’Australie ; pendant plus de soixante ans, de 1864 à 1933, le Deutsche Seewarte, ou Observatoire naval allemand, fait jeter à la mer des milliers de bouteilles pour mieux connaître les courants et ainsi définir les meilleurs itinéraires. Des Australiens la retrouveront le 21 janvier 2018, prise dans le sable, en mars 2018 à Wedge Island, une plage de la côte ouest australienne, à 160 km au nord de Perth, sans que l’on sache quand cette bouteille y était arrivée : ayant perdu son bouchon probablement lors de l’échouage, elle s’était partiellement remplie de sable humide, et contenait un message tapée à la machine qui permettra de l’authentifier. Sur les milliers de bouteilles jetées à la mer par les navires allemands en 69 ans, seuls 662 messages revinrent à Hambourg.

13 06 1886

Famille royale et gouvernement bavarois se sont entendus pour suspendre de ses fonctions le roi Louis II, pour folie. On n’est pas allé voir l’affaire de trop près, mais les incessantes constructions de châteaux finissaient par grever le budget de l’État. Il est arrêté dans son château de Neuschwanstein, au sud-ouest de Munich, quasiment sur la frontière autrichienne pour être transféré au château de Berg au bord du lac de Stanberg, beaucoup plus proche de Munich.

Neuschwanstein

Le château de Berg, refuge de Louis II de Bavière

L’impératrice Sissi et Louis sont très proches : ils se sont construits chacun un univers en bien des points semblables sur fond de frustration sexuelle quotidienne depuis l’adolescence ; les liens ont résisté à l’usure du temps, définis par un code de rapports bien précis, avec échange de courriers en un lieu connu d’eux seuls, sur l’île aux Roses au milieu de ce lac de Stanberg : Sissi y a laissé un poème un an plus tôt :

Ô toi l’Aigle qui plane sur les montagnes

Reçois de la mouette des mers

Le salut des vagues écumantes

Aux neiges éternelles.

Sissi a appris son arrestation, et tente de le libérer. Elle met à sa disposition une voiture près d’une sortie peu fréquentée du château : Louis doit y être conduit par son médecin, le Docteur von Gudden, complice de sa tentative d’évasion. Il leur faudra emprunter sur une courte distance une barque pour traverser un petit étang : un domestique fera le passeur. La promenade commence vers 18 heures. On ne les reverra plus vivants : leurs corps seront retrouvée vers 22 h 30, dans l’étang par très faible profondeur, pas plus de 50 cm. Brisée, la montre de Louis s’est arrêtée à 18 h 54’. Il a donc fallu plus de deux heures aux assassins pour maquiller le crime en accident : on parlera d’apoplexie au contact de l’eau, après avoir étranglé son médecin. En fait Louis a été tué d’une balle dans le dos, et il n’était pas possible de laisser vivant le témoin : donc le docteur Gudden est étranglé. Le même jour est publiée à Vienne une déclaration d’un médecin de Louis II, le docteur von Schleiss : Je connais le roi depuis quarante ans, c’est-à-dire depuis sa naissance. Le docteur Gietl et moi étions ses seuls médecins et nous sommes tous les deux d’accord pour affirmer que le roi n’a pas l’esprit dérangé. Mon opinion est la suivante : le roi a ses originalités ; il est dispendieux et généreux jusqu’à l’excès, passionnément épris des constructions et des beaux-arts. Certes, si je vois maintenant comment on le traite, je pense qu’il y aurait là assurément de quoi devenir fou.

14 07 1886

Le général Boulanger, nouveau ministre de la guerre, est ovationné à la revue de Longchamp.

4 09 1886

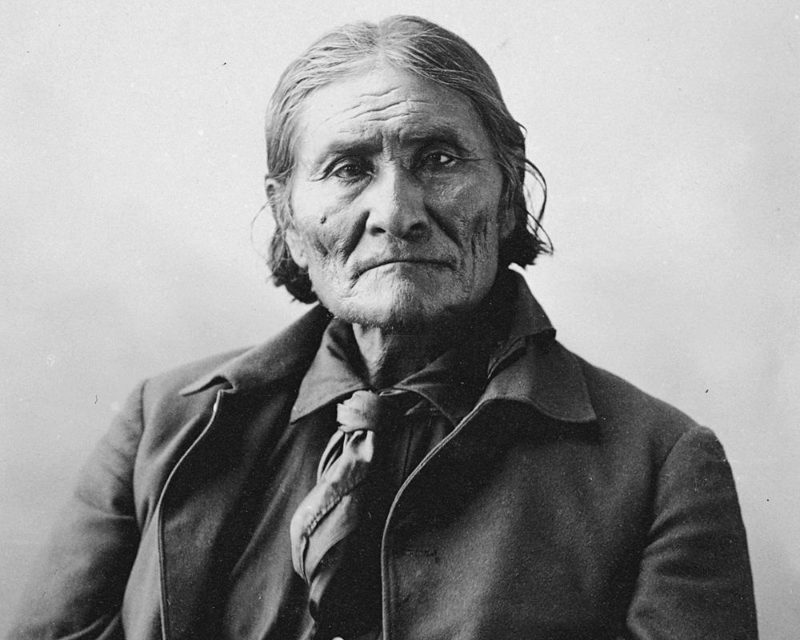

À Skeleton Canyon, en Arizona, proche du Mexique, Goyakla – alias Geronimo – se rend au général Miles. Chef de la tribu apache des Chiricahua, cela faisait des années qu’il tenait tête à des troupes en nombre bien supérieur aux siennes. Il n’avait pu se résigner à la vie de réserve. Le meurtre de sa mère, de sa femme et de ses enfants par des mexicains en 1858 en avait fait un ennemi implacable des Blancs. Il mourra à 80 ans à Fort Sill, au sud-ouest d’Oklahoma City, le 19 février 1909.

27 10 1886

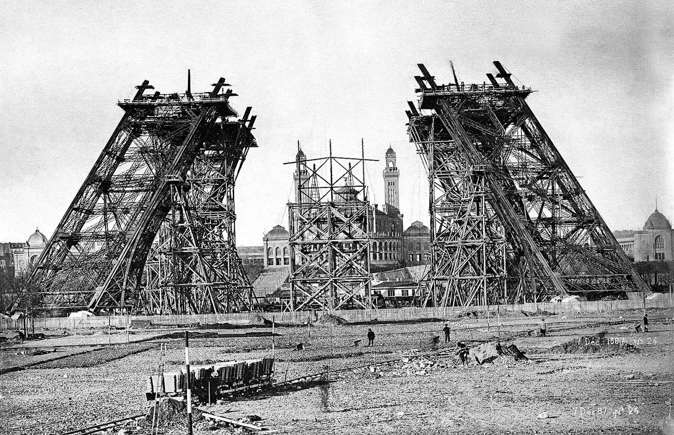

Inauguration en rade de New York de la Statue de la Liberté, 46 mètres de haut, (et encore autant pour le piédestal) réalisée par Auguste Bartholdi. L’idée était venue du juriste libéral Edouard de Laboulaye, proche de Tocqueville, pour commémorer le centenaire de la naissance des États-Unis et célébrer l’amitié franco-américaine. Une souscription ouverte dès 1865 avait permis à la France de l’offrir aux États Unis. C’est Viollet le Duc qui avait imaginé les structures métalliques qui arment la tête et la main brandissant la torche. Après sa mort, Gustave Eiffel prendra sa suite, concevant la potence interne, colonne vertébrale de la statue. Pour la tête, le modèle était Jeanne Emilie Baheux de Puysieux, qui deviendra l’épouse de Bartholdi. La statue était prête depuis 1884, montée chez le fondeur Gayet, boulevard de Courcelles… mais les Américains eux, n’étaient pas prêts à la recevoir… et c’est Joseph Pulitzer, propriétaire du quotidien The World, qui déploya l’énergie nécessaire pour faire réaliser le piédestal, sur l’île Bedloe, [qui deviendra l’île de la Liberté en 1956] au débouché de la rade de New York, site choisi par Bartholdi. En 1903, sera apposée sur le piédestal ce poème d’Emma Lazarus, fille d’immigrés juifs.

| Keep, ancient lands, your storied pomp ! cries she | Garde, Vieux Monde, tes fastes d’un autre âge ! crie-t-elle |

| Give me your tired, your poor, | Donne-moi tes pauvres, tes exténués, |

| Your huddled masses yearning to breathe free, | Qui en rangs pressés aspirent à vivre libres, |

| The wretched refuse of your teeming shore. | Le rebut de tes rivages surpeuplés, |

| Send these, the homeless, tempest-tost, to me, | Envoie-les moi, les déshérités, que la tempête m’apporte |

| I lift my lamp beside the golden door ! | J’élève ma lumière et j’éclaire la porte d’or ! |

Emma Lazarus. The New Colossus

De 1820 à 1925 – un siècle – ce sont 60 millions d’émigrés qui quitteront l’Europe pour les Amériques, dont 34 pour les États-Unis, 9 pour le Canada, 5 pour le Brésil, 6 pour l’Argentine… De 1892 à 1954, les services de l’immigration, installés sur l’île Ellis, à 800 au nord de l’île Bedloe, recevront 8 millions de personnes, plus d’un million pour la seule année 1907. Le bateau accoste à Battery Park, la pointe sud de Manhattan, où descendent les passagers, ensuite repris par des vedettes, barges pour aller sur Ellis Island. On apprend dans le Grand Café Liniers à Buenos Aires que les Mexicains descendent des Aztèques, les Péruviens des Incas, les Colombiens des Mayas, et les Argentins descendent… du bateau, (et, en 1945, souvent du sous-marin).

Sur la côte Pacifique, les portes s’ouvriront moins facilement, car il ne peut venir que des Japonais et des Chinois, et, pour le rêve américain, l’Amérique doit rester un rêve blanc : dans les années 1880, des lois et des accords avec les pays de départ freineront de façon drastique l’immigration asiatique.

Comme tout mouvement important, il laisse des oubliés : dès 1854, on comptera dans le seul New-York 20 000 orphelins ; on va alors voir mis en œuvre par des pasteurs un programme de placement : Orphan Train Riders, qui va être en activité jusqu’en 1929 : on estimera alors à 250 000 le nombre d’enfants qui auront été envoyés vers l’ouest. Le plus grand danger de l’affaire était que ces enfants, une fois arrivés dans leur famille d’accueil, ne forment qu’une main d’œuvre bon marché, parfois apte à prendre la relève des esclaves libérés. Mais le remède n’était sans doute pas pire que le mal.

Je suis venue vous raconter le voyage à New-York, don Salvatore. Et s’il ne faisait pas nuit, je n’oserais jamais parler. Mais l’obscurité nous entoure, vous fumez doucement et je dois m’acquitter de ma tâche.

Après l’enterrement de mon père, don Giorgio nous a convoqués pour nous exposer ses plans. Il avait trouvé une petite maison, dans le vieux village, où notre mère, la Muette, allait pouvoir vivre. Ce serait pauvre mais digne. Elle s’y installerait dès que possible. En revanche, pour nous, il fallait trouver une autre solution. La vie ici, à Montepuccio, ne nous offrait rien. Nous allions traîner notre pauvreté dans les ruelles du village, avec la rage des êtres que le sort a déchu de leur rang. Rien de bon ne naîtrait de cela. Don Giorgio ne voulait pas nous condamner à une vie de malheur et de crasse. Il avait pensé à mieux. Il se débrouillerait pour nous obtenir trois billets sur un paquebot qui faisait la liaison entre Naples et New-York. L’Église paierait. Nous partirions vers cette terre où les pauvres construisent des immeubles plus hauts que le ciel et où la fortune remplit parfois les poches des loqueteux.

Nous avons tout de suite dit oui. Le soir même, je me souviens, des images folles de nuits imaginaires tournant dans ma tête et je me répétais sans cesse ce mot comme une prière qui me faisait briller les yeux : New-York… New-York…

Lorsque nous avons quitté Montepuccio pour Naples, accompagnés de don Giorgio, qui voulait nous escorter jusqu’à l’embarcadère, il me sembla que la terre gronda sous nos pieds comme si elle maugréait contre ces fils qui avaient l’audace de tenter de l’abandonner. Nous avons quitté le Gargano, nous sommes descendus dans la grande plaine triste de Foggia et nous avons traversé l’Italie de part en part jusqu’à arriver à Naples. Nous avons ouvert de grands yeux sur ce labyrinthe de cris, de crasse et de chaleur. La grande ville sentait la barbaque et le poisson avarié. Les ruelles de Spaccanapoli grouillaient d’enfants aux ventres ronds et aux bouches édentées.

Don Giorgio nous a menés jusqu’au port et nous avons embarqué sur un de ces paquebots construits pour emmener les crève-la-faim d’un point à un autre du globe, dans de grands soupirs de fioul. Nous avons pris place sur le pont au milieu de nos semblables. Miséreux d’Europe au regard affamé. Familles entières ou gamins esseulés. Comme tous les autres, nous nous sommes tenus par la main pour ne pas nous perdre dans la foule. Comme tous les autres, la première nuit, nous n’avons pu trouver le sommeil, craignant que des mains vicieuses ne nous dérobent la couverture que nous partagions. Comme tous les autres, nous avons pleuré lorsque l’immense bateau a quitté la baie de Naples. La vie commence a murmuré Domenico. L’Italie disparaissait à vue d’œil. Comme tous les autres, nous nous sommes tournés vers l’Amérique, attendant le jour où les côtes seraient en vue, espérant, dans des rêves étranges, que tout là-bas soit différent, les couleurs, les odeurs, les lois, les hommes. Tout. Plus grand. Plus doux. Durant la traversée, nous restions agrippés des heures au parapet, rêvant à ce que pouvait bien être ce continent et où les crasseux comme nous étaient les bienvenus. Les jours étaient longs, mais cela importait peu, car les rêves que nous faisions avaient besoin d’heures entières pour se développer dans nos esprits. Les jours étaient longs mais nous les avons laissé couler avec bonheur puisque le monde commençait.

Un jour enfin, nous sommes entrés dans la baie de New-York. Le paquebot se dirigeait lentement vers la petite île d’Ellis Island. La joie de ce jour, don Salvatore, je ne l’oublierai jamais. Nous dansons et rions. Une agitation frénétique avait pris possession du pont. Tout le monde voulait voir la terre nouvelle. Nous acclamions chaque chalutier de pêcheur que nous dépassions. Tous montraient du doigt les immeubles de Manhattan. Nous dévorions des yeux chaque détail de la côte.

Lorsqu’enfin le bateau fut à quai, nous descendîmes dans un brouhaha de joie et d’impatience. La foule emplit le grand hall de la petite île. Le monde entier était là. Nous entendions parler des langues que nous prîmes d’abord pour du milanais ou du romain, mais nous dûmes ensuite convenir que ce qui se passait ici était bien plus vaste. Le monde entier nous entourait. Nous aurions pu nous sentir perdus. Nous étions étrangers. Nous ne comprenions rien. Mais un sentiment étrange nous envahit, don Salvatore. Nous avions la conviction que nous étions ici à notre place. Là, au milieu de ces égarés, dans ce tumulte de voix et d’accents, nous étions chez nous. Ceux qui nous entouraient étaient nos frères, par la crasse qu’ils portaient au visage. Par la peur qui leur serrait le ventre, comme à nous. Don Giorgio avait eu raison. C’est ici qu’était notre place. Dans ce pays qui ne ressemblait à aucun autre. Nous étions en Amérique et plus rien ne nous faisait peur. Notre vie à Montepuccio nous semblait désormais lointaine et laide. Nous étions en Amérique et nos nuits étaient traversées de rêves joyeux et affamés.

Don Salvatore, ne faites pas attention si ma voix se casse et si je baisse les yeux, je vais vous raconter ce que personne ne sait. Personne d’autre que les Scorta. Ecoutez. La nuit est vaste et je vais tout dire.

À l’arrivée, nous descendîmes du paquebot avec enthousiasme. Nous étions joyeux et impatients. Il fallut s’installer dans l’attente. Mais cela, pour nous, n’avait aucune importance. Nous fîmes des queues interminables. Nous nous prêtâmes à des démarches étranges que nous ne comprenions pas. Tout était lent. On nous dirigeait vers un comptoir, puis vers un autre. Nous nous serrions les uns contre les autres pour ne pas nous perdre. Des heures passaient sans que la foule semble diminuer. Tour le monde piétinait. Domenico avançait toujours en tête. À un moment, il nous annonça que nous allions passer devant des médecins et qu’il fallait tirer la langue, respirer profondément plusieurs fois et ne pas craindre d’ouvrir sa chemise si on nous le demandait. Il fallait se plier à tout cela, mais peu importait, nous étions prêts à attendre des jours entiers s’il le fallait. Le pays était là. À portée de main.

Lorsque je suis passée devant le médecin, il m’a arrêtée d’un geste. Il a observé mes yeux, et, sans rien dire, il m’a fait une marque à la craie sur la main. J’ai voulu demander pourquoi mais on m’a fait signe d’avancer vers une autre salle. Un second médecin m’a auscultée. Plus longtemps. Il m’a posé des questions, mais je n’ai pas compris et je n’ai su que répondre. J’étais une gamine, don Salvatore, une gamine et mes genoux tremblaient devant ces étrangers qui se penchaient sur moi comme sur un animal de bétail. Un peu plus tard, mes frères m’ont rejointe. Ils avaient dû batailler pour qu’on les laisse passer.

C’est lorsqu’un interprète est arrivé que nous avons compris ce dont il s’agissait. J’avais une infection. J’avais été malade, effectivement sur le bateau, pendant plusieurs jours. De la fièvre, des diarrhées, les yeux rouges, mais je pensais que cela allait passer. J’étais une gamine qui allait à New-York et il me semblait qu’aucune maladie ne pouvait venir à bout de moi. L’homme parla longtemps et tout ce que je compris, c’est que pour moi, le voyage finissait ici. Le sol s’effaça sous mes pieds. J’étais refusée, don Salvatore. Tout était fini, j’avais honte et je baissai la tête pour ne pas croiser le regard de mes frères. Ils gardaient le silence à mes côtés. Je contemplais la longue file d’émigrés qui continuait à passer devant nous et je ne pensais qu’à une chose : Tous ceux-là qui passent et même la malingre, là, et même le vieillard qui crèvera peut-être dans deux mois, tous ceux-là, et moi, pourquoi pas moi ?

L’interprète a parlé de nouveau : Vous allez repartir, … le bateau est gratuit… pas de problème… gratuit. Il n‘avait que ce mot à la bouche. C’est alors que Giuseppe a proposé à Domenico de continuer seul. Mimi, tu passes, moi, je reste avec Miuccia.

Je ne disais rien. Notre vie se jouait là. Dans cette discussion entre deux pièces. Notre vie, pour les années à venir, mais je ne disais rien. Je ne pouvais pas. Je n’avais aucune force. J’avais honte. Seulement honte. Je ne pouvais qu’écouter et m’en remettre à mes frères. Nos trois vies se jouaient là. Par ma faute à moi. Tout dépendait de ce qu’ils allaient décider. Giuseppe a répété : C’est le mieux, Mimi. Toi, tu passes, tu t’en sortiras tout seul. Moi, je reste avec Miuccia. On retourne au pays. On réessaiera plus tard.

Un temps infini s’était écoulé. Croyez-moi, don Salvatore, j’ai vieilli durant cette seule minute de plusieurs années. Tout était suspendu. J’attendais. Le temps que le destin, peut-être, soupèse nos trois vies et choisisse un sort qui lui plaise. Et puis Domenico a parlé et a dit : Non, on est venu ensemble, on repart ensemble. Giuseppe a encore voulu insister, mais Domenico l’a interrompu. Il avait pris sa décision. Il serrait les mâchoires et il fit un geste sec de la main, que je n’oublierai jamais : C’est tous les trois ou personne. Ils ne veulent pas de nous. Qu’ils aillent se faire foutre.

Nous sommes restés à Ellis Island neuf jours. Nous attendions qu’un bateau soit affrété pour le retour. Neuf jours, don Salvatore, à contempler ce pays qui nous était interdit. Neuf jours aux portes du paradis. C’est là que pour la première fois j’ai repensé à cet instant où mon père était rentré à la propriété, après sa nuit de confession, à cet instant où il avait passé la main dans mes cheveux. Il me semblait qu’une main à nouveau passait dans mes cheveux. La même qu’autrefois. Celle de mon père. Celle du vent maudit des collines des Pouilles. Cette main me rappelait à elle. C’était la main sèche de la malchance qui condamne, depuis toujours, des générations entières à n’être que des culs-terreux qui vivent et crèvent sous le soleil, dans ce pays où les oliviers sont plus choyés que les hommes.

Nous sommes montés sur le bateau du retour et l’embarquement n’avait rien à voir avec celui de Naples qui s’était fait dans le tumulte et les éclats de voix. Cette fois, nous avons tous pris place en silence et d’un pas lent de condamné. C’était la lie de la terre qui montait à bord. Les malades de toute l’Europe. Les plus pauvres des pauvres. C’était un bateau de tristesse résignée. Le navire des malchanceux, des damnés qui retournent au pays avec la honte tenace d’avoir échoué. L’interprète n’avait pas menti. Le voyage était gratuit. De toutes façons, personne n’aurait eu de quoi payer un billet de retour. Si les autorités ne voulaient pas que les gueux s’entassent à Ellis Island, elles n’avaient pas d’autre choix que d’organiser elles-mêmes les voyages. Mais, en revanche, il n’était pas question d’affréter un bateau par pays et par destination. Le paquebot des refusés traversait l’Atlantique et, une fois en Europe, desservait lentement, un par un, les principaux ports où il déposait sa cargaison humaine.

Ce voyage-là, don Salvatore, fut infiniment long. Les heures passaient sur ce navire comme elles passaient sur un hôpital, au rythme lent du goutte à goutte des transfusions. On mourait dans les dortoirs. On agonisait de maladie, de déception, de solitude. Ces êtres abandonnés de tout avaient du mal à trouver une raison de vivre à laquelle s’accrocher. Ils se laissaient souvent glisser dans la mort avec un sourire vague, heureux au fond, de mettre un terme à cette succession d’épreuves et d’humiliations qu’avait été leur vie.

Étrangement, je repris des forces. La fièvre tomba. Je pus bientôt aller d’un point à un autre du pont. Je dévalais les escaliers, je longeais les couloirs. J’étais partout. Passant d’un groupe à un autre. En quelques jours, je fus connue de tous – quels que soient leur âge et leur langue. J’occupais mes journées à rendre de petits services. Repriser des chaussettes, trouver un peu d’eau pour le vieil Irlandais ou un acquéreur pour la Danoise qui voulait se séparer d’une petite médaille en argent et désirait, en échange, une couverture. Je connaissais tout le monde, par son nom, ou son surnom. J’épongeais le front des malades. Je préparais à manger pour les vieux. On m’appelait la petite. Je mis à contribution mes frères. Je leur donnais des instructions. Ils déplaçaient les malades sur le pont les jours de beau temps. Ils distribuaient l’eau dans les dortoirs. Nous étions tour à tour messagers, commerçants, aides-soignants, confesseurs. Et petit à petit, nous avons réussi à améliorer notre sort. Nous gagnions quelques sous, quelques privilèges. D’où venaient les ressources ? La plupart du temps, des morts. Les décès étaient nombreux. Il était acquis que le peu de choses que les moribonds laissaient derrière eux allaient à la communauté. Il eut été difficile de faire autrement. Les infortunés retournaient pour la plupart dans un pays où plus personne ne les attendait. Ils avaient laissé les leurs en Amérique ou dans des terres qu’ils n’avaient pas l’intention de fouler à nouveau. Allait-on envoyer les quelques pièces qu’ils cachaient dans leurs nippes à une adresse où elles n’arriveraient jamais ? Le butin était redistribué à bord. Souvent les hommes d’équipage se servaient en premier. C’est là que nous intervenions. Nous nous débrouillions pour que l’équipage soit prévenu le plus tard possible, et nous faisions le partage, dans l’obscurité des fonds de cale. C’étaient de longs pourparlers. Si le défunt avait une famille à bord, tout allait aux survivants, mais dans le cas contraire – qui était le plus fréquent – on essayait d’être équitable. Nous mettions parfois des heures à nous mettre d’accord sur l’héritage de trois bouts de ficelle et d’une paire de chaussures. Je ne m’occupais jamais d’un malade en pensant à sa mort prochaine et aux bénéfices que je pourrais en tirer. Je vous le jure. Je le faisais parce que je voulais me battre et que c’était le seul moyen que j’avais trouvé.

Je m’occupais particulièrement d’un vieux Polonais que j’aimais bien. Je n’ai jamais réussi à dire son nom en entier. Korniewski ou Korzeniewski… Je l’appelais Korni. Il était petit et sec. Il devait avoir soixante-dix ans. Son corps l’abandonnait doucement. On lui avait déconseillé à l’aller, de tenter sa chance. On lui avait expliqué qu’il était trop vieux. Trop faible. Mais il avait insisté. Il voulait voir ce pays dont tout le monde parlait. Ses forces ne tardèrent pas à décliner. Il gardait des yeux rieurs mais maigrissait à vue d’œil. Il me murmurait parfois à l’oreille des mots que je ne comprenais pas mais qui me faisaient rire, tellement ces sons ressemblaient à tout, sauf à une langue.

Korni. C’est lui qui nous a sauvés de la misère qui nous rongeait la vie. Il est mort avant que nous n’arrivions en Angleterre. Il mourut une nuit ou le roulis était doux. Au moment où il se sentit partir, il m’appela à ses côtés et me tendit un petit chiffon fermé d’une cordelette. Il prononça une phrase que je ne compris pas, puis, renversant sa tête sur sa couche, les yeux ouverts, il s’est mis à prier, en latin. J’ai prié avec lui, jusqu’au moment où la mort lui a volé son dernier souffle.

Dans le chiffon, il y avait huit pièces d’or et un petit crucifix en argent. C’est cet argent qui nous a sauvés.

Peu après la mort du vieux Korni, le bateau a commencé sa descente dans les ports d’Europe. Il accosta tout d’abord à Londres, puis mouilla au Havre, repartit pour la Méditerranée où il s’arrêta à Barcelone, à Marseille et enfin à Naples. À chacune de ces escales, le bateau se vidait de ses passagers crasseux et s’emplissait de marchandises. Nous avons profité de ces étapes pour faire du commerce. À chaque arrêt, le bateau restait deux ou trous jours à quai, le temps que les cargaisons soient montées et que l’équipage dessoûle. Nous profitions de ces précieuses heures pour acheter quelques marchandises. Du thé. Des casseroles. Du tabac. Nous choisissions ce qui était le plus typique du pays et nous profitions de l’escale suivante pour le revendre. C’était un commerce ridicule, sur des sommes dérisoires, mais nous avons accumulé ce minuscule trésor avec minutie. Et nous sommes arrivés à Naples plus riches qu’à notre départ. C’est ce qui compte, don Salvatore. C’est ma fierté. Nous sommes revenus plus riches que nous n’étions partis. J’ai découvert que j’avais un don, le don du commerce. Mes frères n’en revenaient pas. C’est ce petit trésor, arraché à la crasse et à la débrouille, qui nous a permis de ne pas crever comme des bestiaux dans la foule épaisse de Naples à notre retour.

Laurent Gaudé. Le soleil des Scorta. Actes Sud 2004

Notre rêve d’Atlantide, ou d’un mont Ararat où notre arche pourrait enfin s’échouer, notre vœu d’une Ithaque où il serait permis à nos corps et à nos âmes lassés de trouver quelques repos, se réduisirent à une coupe d’amertume, un cauchemar noyé de brume et d’humidité, dans un casernement glacé et inhospitalier. L’Amérique que nous avions tant désirée se réduisait à un camp de fonctionnaires empressés et frileux, chargés de tenir à distance toute tentative d’approche d’une pensée divergente, tous les germes d’un possible déviance intellectuelle. L’Amérique savait ouvrir grand les bras, elle nous a montré qu’elle savait aussi brutalement les refermer. C’est cette seule Amérique qu’il nous fut donné de rencontrer, avant de poursuivre notre périple d’errance et d’espoir sur les mers du monde.

J’ai rencontré à ce moment-là une étrange ironie du sort, ou une déroutante manifestation de la théorie de la relativité : persécuté parce que trop peu communiste, trop critique envers un système aveugle et brutal, trop peu communiste pour pouvoir rester dans mon pays, et en même temps bien trop communiste pour être accueilli en Amérique, où ce mot terrifie jusqu’au plus ignare et au plus indifférent à la chose publique des hommes de la rue. Approcher un songe et le voir s’évanouir sous ses yeux, alors qu’il demeure dans le réel à portée de main, est une étrange expérience. Pour Esther et pour moi, la Porte d’or demeurera à jamais une herse d’acier.

Et si le Sphinx de Thèbes ne posait qu’une seule question avant de dévorer les malheureux qui n’en trouvaient pas la réponse, les fonctionnaires américains font beaucoup mieux, puisque ce n’est qu’au terme de vingt-neuf questions qu’ils engloutissent les réprouvés dans les limbes de leurs statistiques en les renvoyant par voie de mer. Il faut imaginer la fragilité, la folle énergie, la détresse et la détermination de toutes celles, de tous ceux qui ont un jour accepté l’idée, pour fuir la misère ou la persécution, de tout perdre peut-être pour tout regagner, au prix d’un des plus terribles mutilations qui soient : la perte de sa terre, des siens, la négation de sa langue et parfois celle de son propre nom, l’oubli de ses rites et de ses chansons. Car seule cette mutilation consentie pouvait leur ouvrir la Porte d’or.

Oscillant entre mémoire et nostalgie, […] ils ont dû avancer, et oublier pour survivre. C’est à Ellis Island, triste athanor, que s’effectuent les prémices de cette transmutation, oui, à Ellis Island, grotte d’oubli et de renoncement entre des espaces ouverts à tous les vents, ceux de la souffrance et du désespoir. Ellis Island, marchepied d’une terre désirée et d’un rêve à construire. Et dans ce non-lieu s’agitent les gardiens du temple, visages glabres en uniforme et barbus en costume sombres, infinité de blouses blanches préposées à l’éradication des poux, portefaix chargés de la bonne circulation dans la fourmilière. À Ellis Island, le temps n’existe plus, l’attente en est la seule mesure. Vous qui entrez ici, sachez que toutes montres et horloges y ont été fracassées, vous resterez ici quelques heures ou de longues semaines, mais vous l’ignorez, vous ne découvrirez la durée de votre passage qu’heure après heure et jour après jour.

Oubliez, oubliez ce que vous avez et rendez grâce à la grande Amérique qui vous engloutit dans ses entrailles et vous restitue à un sol inconnu qui deviendra le vôtre et dont vous constituez le sel et l’humus, pour peu que vous lui offriez en échange de sa magnanimité votre sueur, votre sang et votre absence de regrets. Les rives de l’Hudson se confondent alors avec celles du Léthé [dans la mythologie grecque, personnification de l’oubli. ndlr] et vous tendent les bras. Mais te souviendras-tu, frère, lorsque tes propres enfants comprendront à peine la langue qui fut la tienne, qui fut celle de ton père, de ta mère et de tes aïeux, du chant des femmes de ton village et de la couleur du ciel aux jours des moissons ? J’ai frappé à la Porte d’or et elle ne s’est pas ouverte. Représentais-je une si lourde menace pour la grande Amérique ? Le couple titubant de fatigue et de tristesse qui était le nôtre constituait-il un tel danger ? Maintenant encore, je ne parviens pas à m’en convaincre. Je n’éprouve aujourd’hui nul regret, nulle rancœur, car là où nous sommes arrivés [l’Amérique latine], nous avons, enfin, trouvé fraternité et compassion.

Giôrgy Kovàcs, Hongrois. Fragments d’exil. L’île aux vingt-neuf questions.

30 10 1886

Le personnel enseignant des écoles primaires devra être laïcisé dans les cinq ans à venir. La charte de l’instruction publique comprend 68 articles.

Alphonsine Diard a été nommé institutrice dans la région de Cholet en 1880 : elle va en baver des ronds de chapeau : Bien que catholique pratiquante, elle a été persécutée pendant vingt ans pour avoir choisi, en plein pays chouan, d’exercer son métier dans une école publique, où elle fût prise à partie, menacée, accueillie à coups de pierre, et même chassée de la classe dont elle avait la charge.

Jérôme Garcin. Le voyant. Gallimard. 2015

Et c’était bien partout pareil : il fallait la plupart du temps être d’une solidité mentale à toute épreuve :

noël 1886

Paul Claudel entre à Notre Dame de Paris à l’heure des vêpres. Il a 18 ans et son athéisme l’amène là sans aucune démarche d’homme de foi.

Tel était le malheureux enfant […de 18 ans…] qui, le 25 décembre 1886, se rendit à Notre Dame de Paris pour y suivre les offices de Noël. Je commençais alors à écrire et il me semblait que dans les cérémonies catholiques, considérées avec un dilettantisme supérieur, je trouverais un excitant approprié et la matière de quelques exercices décadents. C’est dans ces dispositions que, coudoyé et bousculé par la foule, j’assistai, avec un plaisir médiocre, à la grand’messe. Puis, n’ayant rien de mieux à faire, je revins aux vêpres. Les enfants de la maîtrise en robes blanches et les élèves du petit séminaire de Saint Nicolas du Chardonnet qui les assistaient, étaient en train de chanter ce que je sus plus tard être le Magnificat. J’étais moi même debout dans la foule, près du second pilier à l’entrée du chœur à droite du côté de la sacristie. Et c’est alors que se produisit l’événement qui domine toute ma vie. En un instant mon cœur fut touché et je crus. C‘est cette idée poignante de la pureté, de l’innocence, de la simplicité parfaite qui m’a converti pour toujours. Je crus, d’une telle force d’adhésion, d’un tel soulèvement de tout mon être, d’une conviction si puissante, d’une telle certitude ne laissant place à aucune espèce de doute, que, depuis, tous les livres, tous les raisonnements, tous les hasards d’une vie agitée, n’ont pu ébranler ma foi, ni, à vrai dire, la toucher. J’avais eu tout à coup le sentiment déchirant de l’innocence, l’éternelle enfance de Dieu, une révélation ineffable. Allez, je ne vous demande rien, mon Dieu ! Vous êtes là, et c’est assez

Paul Claudel. Ma conversion. 1913

1886

Premier championnat de tennis. Création du premier établissement thermal à Thonon les Bains, et de la première usine de fabrication de skis à Oslo, Norvège. À Froges, en Isère, Paul Louis Heroult met au point la fabrication d’aluminium par réduction électrolytique de l’alumine fondue dans un bain de cryolithe. L’américain Charles Martin Hall fait simultanément la même découverte. La production industrielle va démarrer deux ans plus tard et le prix de revient tombera alors de 61 à 15 francs le kilo [et à 3 francs à la fin du siècle]. Lefebvre-Utile fabrique ses premiers biscuits Petit Lu à Nantes. Le tonnage transporté dans la traversée de l’Atlantique par navires à vapeur devient plus important que celui transporté par voilier.

Jack London a dix ans : il pousse pour la première fois la porte de la bibliothèque municipale d’Oakland, et c’est le coup de foudre, et pour la bibliothèque et pour celle qui s’en occupe, Ina Coolbrith, quinquagénaire avenante. Heureux petit bonhomme : muni d’un pareil viatique on est à même de traverser les tempêtes à venir, et elles ne vont pas manquer. Je lisais le matin, l’après-midi et la nuit. Je lisais au lit, à table, à l’aller et au retour de l’école, je lisais aux récréations pendant que mes camarades s’amusaient.

*****

L’aventure est dans l’imagination de l’homme qui la désire, le véritable aventurier est celui qui, dans le silence de son cabinet fermé à tous les vents, s’empare d’un bouquin haletant et le dévore. Le voyage n’est rien, l’essentiel est la littérature.

Pierre Mac Orlan, né Pierre Dumarchey

J’ai beaucoup lu, dès l’enfance, sans doute parce que j’ai grandi au milieu de femmes – ma mère, ma tante, ma grand-mère – qui lisaient beaucoup. Tout nait de la lecture, du fait que notre vie est unique et modeste et que les livres permettent de vivre beaucoup d’autres vies, qui sont essentielles pour nous aider à vivre la nôtre. L’école a joué aussi un rôle important, d’autant qu’elle jouissait à l’époque d’une haute considération. J’étais en primaire quand j’ai dû apprendre par cœur le poème Novembre de Giovanni Pascoli – je le cite d’ailleurs dans le roman, je cite toujours mes amours littéraires ! On était vraiment en novembre, je regardais le potager de ma grand-mère, dans ses habits d’hiver, et j’ai compris comment la littérature pouvait faire ressortir les secrets de la réalité, la rendre plus présente. Elle était un enrichissement et une manière de dévoiler le monde. J’ai commencé par jeu à écrire des poèmes. La poésie est sans doute plus présente dans les manuels scolaires en Italie qu’en France : j’ai donc lu beaucoup de poètes italiens, des classiques aux plus récents, de Leopardi à Pasolini, ou Giorgio Caproni. En grandissant, je suis passé aux auteurs essentiellement étrangers : surtout français, Flaubert par-dessus tout, puis les Russes avec Dostoïevski. Depuis quelques années, je lis aussi des auteurs américains.

Silvia Avallone, née en 1984, auteur de D’acier, interview pour Télérama 3315 juillet/août 2013

Georges Bloy – frère de l’écrivain Léon Bloy – est condamné à six ans de bagne plus six ans de déportation à la Nouvelle-Calédonie pour avoir tenté de défendre, en Indochine, les indigènes contre l’administration française. Léon s’en souviendra… et de bien d’autres : C’est à trembler de la tête aux pieds de se dire que les belles races américaines, du Chili au nord du Mexique, représentées par plusieurs dizaines de millions d’Indiens, ont été entièrement exterminées, en moins d’un siècle, par leurs conquérants d’Espagne. Ça, c’est l’idéal qui ne pourra jamais être imité, même par l’Angleterre, si colonisatrice pourtant.

Il y a des moments où ce qui se passe est à faire vomir les volcans. On l’a vu, à la Martinique et ailleurs. Seulement, le progrès de la science empêche de comprendre et les horreurs ne s’arrêtent pas une seule minute. Pour ne parler que des colonies françaises, quelle clameur si les victimes pouvaient crier ! Quels rugissements, venus d’Algérie et de Tunisie, favorisées, quelquefois, de la carcasse du président de notre aimable République ! Quels sanglots de Madagascar et de la Nouvelle-Calédonie, de la Cochinchine et du Tonkin !

Pour si peu qu’on soit dans la tradition apostolique de Christophe Colomb, où est le moyen d’offrir autre chose qu’une volée de mitraille aux équarrisseurs d’indigènes, incapables, en France, de saigner le moindre cochon, mais qui, devenus magistrats ou sergents-majors dans des districts fort lointains, écartèlent tranquillement des hommes, les dépècent, les grillent vivants, les donnent en pâture aux fourmis rouges, leur infligent des tourments qui n’ont pas de nom, pour les punir d’avoir hésité à livrer leurs femmes ou leurs derniers sous ! Et cela, c’est archi-banal, connu de tout le monde, et les démons qui font cela sont de fort honnêtes gens qu’on décore de la Légion d’honneur et qui n’ont pas même besoin d’hypocrisie. Revenus avec d’aimables profits, quelquefois avec une grosse fortune, accompagnés d’une longue rigole de sang noir qui coule derrière eux ou à côté d’eux, dans l’invisible – ils ont écrasé tout au plus quelques punaises dans de mauvais gîtes, comme il arrive à tout conquérant -, et les belles-mamans, éblouies, leur mijoteront des vierges.

J’ai devant moi des documents, c’est-à-dire tels ou tels cas. On pourrait en réunir des millions. L’histoire de nos colonies, surtout dans l’Extrême Orient, n’est que douleur, férocité sans mesure et indicible turpitude. J’ai su des histoires à faire sangloter les pierres. Mais l’exemple suffit de ce pauvre brave homme qui avait entrepris la défense de quelques villages Moï, effroyablement opprimés par les administrateurs. Son compte fut bientôt réglé. Le voyant sans appui, sans patronage d’aucune sorte, on lui tendit les simples pièges où se prennent infailliblement les généreux. On l’amena comme par la main à des violences taxées de rébellion, et voilà vingt ans qu’il agonise dans un bagne, si toutefois fois il vit encore. Je parlerai un jour, avec plus de force et de précisions, de ce naïf qui croyait aux lois.

Léon Bloy. Le Sang du pauvre 1909

Dans ces années 1880, d’autres écrivains n’étaient pas plus tendres pour les colonisations plus proches comme celle de l’Algérie : Notre système de colonisation consistant à ruiner l’Arabe, à le dépouiller sans repos, à le poursuivre sans merci et à le faire crever de misère, nous verrons encore d’autres insurrections

Guy de Maupassant

Et vingt ans plus tard, on entendra encore : La France a, pendant soixante dix ans, dépouillé, chassé, traqué les Arabes pour peupler l’Algérie d’Italiens et d’Espagnols.

Anatole France

Arab Study par Etienne Alphonse Dinet. 1861-1929

Homme au grand chapeau. Etienne Dinet 1901

Albaret et Sandoz font partie des cadres de la célèbre entreprise d’horlogerie Japy, à Beaucourt sur le Territoire de Belfort. De retour d’un voyage d’études aux États-Unis, ils remettent leur rapport : [colonne gauche en caractère droit, ce qui concerne l’Amérique, en italique, ce qui concerne Beaucourt]

|

Quand une usine se monte, elle construit autant que possible un local répondant aux exigences de l’industrie projetée. Plus il y a de confort dans un atelier, plus l’ouvrier est soigneux et moins il est dérangé

|

Tout local est bon à tous les usages, et mis à toutes les sauces ; aussi à l’horlogerie perdons-nous la moitié des places faute de jour. Le confort est une question dont on ne s’est jamais inquiété |

| Chaque ouvrier a sa place et n’en peut sortir | La fabrique entière est un promenoir |

| Les entrées et les sorties se font à heure fixe pour tous ensemble | Chacun entre et sort quand et comme il le veut |

| On fait 1 500 montres par jour avec 400 ouvriers. | On fait 400 montres par jour avec 1500 ouvriers |

| On travaille 10 heures. Aucune pièce ne sort de l’usine | On travaille 12 heures et on emporte du travail à la maison |

| On fait 1 500 montres par jour sur un seul genre | On fait 400 montres par jour sur 100 genres différents |

| La fabrique est ouverte 10 heures ; on travaille 10 heures | La fabrique est ouverte 12 heures ; on travaille 8 heures |

| Lorsqu’un type est créé, on cherche à produire | Lorsqu’un type est créé, on en cherche un autre. |

| Les échantillons sont lancés lorsqu’un stock existe | Les échantillons sont lancés avant que l’outillage soit prêt |

| On cherche un petit nombre de gros clients | On cherche un grand nombre de petits clients |

| On cherche pour aide les gros commerçants | On cherche pour aide les autres fabricants |

| On fait des économies en payant cher les employés supérieurs capables | On cherche des économies en payant peu les anciens ouvriers comme employés supérieurs |

| L’achat et la réception des matières premières sont faits par des gens compétents | Toujours les commis |

| Ce qui décide du choix des matières premières, c’est la qualité | C’est le prix |

| Quand on veut faire une baisse on perfectionne l’outillage | On baisse les ouvriers |

| Le visitage est fait par des femmes | Par des hommes |

| Chaque ouvrier est muni d’un instrument de mesurage exact | Dans toute l’usine, il n’y a pas un outil donnant le 1/100 de millimètre |

| Chaque fabrique reçoit l’heure d’un observatoire | Il n’y a pas à Beaucourt une horloge dont on connaisse la marche |

| Au bout de l’année on fait un bénéfice de 120 000 $ (Waltham) | Au bout de l’année on fait un déficit de 25 000 francs |

À la même époque, mais dans un autre ordre d’idées et dans une autre région, le règlement intérieur d’une petite entreprise de 25 personnes n’a rien à envier à celui d’une maison de correction ou du plus rigoureux des monastères :

Règlement intérieur de la vinaigrerie Dessaux d’Orléans, année 1880.

1 Piété, propreté et ponctualité font la force d’une bonne affaire.

2 Notre firme ayant considérablement réduit les horaires de travail, les employés de bureau n’auront plus à être présents que de sept heures du matin à six heures du soir, et ce, les jours de semaine seulement.

3 Les prières seront dites chaque matin dans le grand bureau. Les employés de bureau y seront obligatoirement présents.

4 L’habillement doit être du type le plus sobre. Les employés de bureau ne se laisseront pas aller aux fantaisies des vêtements de couleurs vives : ils ne porteront pas de bas non plus, à moins que ceux-ci ne soient convenablement raccommodés.

5 Dans les bureaux, on ne portera ni manteau, ni pardessus. Toutefois lorsque le temps sera particulièrement rigoureux, les écharpes, cache-nez et calottes seront autorisés.

6 Votre firme met un poêle à la disposition des employés de bureau. Le charbon et le bois devront être enfermés dans le coffre destiné à cet effet. Afin qu’ils puissent se chauffer, il est recommandé à chaque membre du personnel d’apporter chaque jour quatre livres de charbon durant la saison froide.

7 Aucun employé de bureau ne sera autorisé à quitter la pièce sans la permission de M. le Directeur. Les appels de la nature sont cependant permis et pour y céder, les membres du personnel pourront utiliser le jardin au dessous de la seconde grille. Bien entendu, cet espace devra être tenu dans un ordre parfait.

8 Il est strictement interdit de parler durant les heures de bureau.

9 La soif de tabac, de vin ou d’alcool est une faiblesse humaine et comme telle, est interdite à tous les membres du personnel.

10 Maintenant que les heures de bureau ont été énergiquement réduites, la prise de nourriture est encore autorisée entre 11 h 30 et midi, mais en aucun cas, le travail ne devra cesser durant ce temps.

11 Les employés de bureau fourniront leurs propres plumes. Un nouveau taille-plume est disponible sur demande chez M. le Directeur.

12 Un senior, désigné par M. le Directeur, sera responsable du nettoyage et de la propreté de la grande salle, ainsi que du bureau directorial. Les juniors et les jeunes se présenteront à M. le Directeur quarante minutes avant les prières et resteront après l’heure de la fermeture pour procéder au nettoyage. Brosses, balais, serpillières et savon seront fournis par la Direction.

13 Augmentés dernièrement, les nouveaux salaires hebdomadaires (sic [1] ) sont désormais les suivants :

- cadets (jusqu’à 11 ans) 0,50 F.

- juniors (jusqu’à 14 ans) 1,45 F.

- jeunes 3,25 F.

- employés 7,50 F.

- seniors (après 15 ans de maison) 14,50 F.

Les propriétaires reconnaissent et acceptent la générosité des nouvelles lois du Travail, mais attendent du personnel un accroissement considérable du rendement en compensation de ces conditions presque utopiques.

10 02 1887

De retour à Bangkok, Auguste Pavie pensait pouvoir entamer l’œuvre de sa vie, l’exploration des régions inconnues du Haut-Laos. La réticence des autorités siamoises avait retardé son voyage, et il atteint la petite capitale de Luang-Prabang, six mois après son départ de la capitale du Siam. Il se fait apprécier du vieux roi Oun Kham, cerné d’agents siamois, en organisant son sauvetage lors d’un sac de la ville par les Pavillons Noirs, des mercenaires chinois.

La défense de la ville est impossible. Pavie organise son évacuation par le fleuve en direction du sud. Le Mékong offre alors un spectacle étrange et saisissant : des barques s’y choquent, chargées d’enfants, de femmes, de vieillards, encombrées de nattes, de bagages malpropres, de paniers pleins de choses ramassées à la hâte, de tas de vêtements d’où le soleil ardent dégage en vapeurs tièdes l’eau d’une averse fâcheuse. Pavie a sauvé le vieux roi. Il soigne les blessés, extrait des balles, réduit des entorses, distribue ses provisions de quinine. Des milliers de personnes dorment sous la pluie le long des rives du fleuve. À l’horizon roulent les flammes et les fumées. C’est le sac de Luang-Prabang et l’incendie des pagodes. Pas même une guerre. Un fait d’armes dont personne n’aurait entendu parler en Europe si Pavie ne l’avait décrit. Après le sac de Vientiane en 1827 par les Siamois, le sac de Luang-Prabang en 87 par les Chinois. Le royaume du Million d’éléphants est en voie de disparition.

Patrick Deville. Kampuchéa. Le Seuil 2011

Dès lors, sa vie est liée au devenir de ce petit royaume, petite poche de survie de l’ancien royaume Lao. Par une attitude patiente, toute stratégique, respectueuse et pacifique à l’égard des peuples indigènes, il obtient le protectorat de Luang-Prabang par la France, – il y est nommé vice-consul, déjouant les perspectives expansionnistes du royaume du Siam, soutenu par l’Empire britannique. En 1888 il pacifie la région de la Rivière Noire avec Théophile Pennequin.

À partir de 1888, il devient le chef d’une véritable mission à vocation scientifique, géographique et politique. On va parler dès lors de mission Pavie : il va relever plus de 35 000 km d’itinéraires pour une superficie de 675 000 km². Face aux Siamois, Pavie révèle son sens de la négociation faite de patience et d’obstination. Mais le rêve de Pavie, ce qui sous-tend son action pendant toutes ses années d’explorateur et de diplomate, est de faire du Laos une province de l’Indochine.

Il commande néanmoins le blocus de Bangkok par l’escadre de l’Extrême-Orient à l’automne 1893 pour obtenir la signature du Traité d’octobre 1893, pierre angulaire de la renaissance du Laos. Devenu commissaire général au Laos, Auguste Pavie signe la paix avec les bandes de mercenaires chinois, et se fait l’ami du chef emblématique Deo Van Tri dont les fils et neveux iront suivre l’enseignement de l’École coloniale. Il rentrera en France en septembre 1895, commandeur de la Légion d’honneur, ministre plénipotentiaire.

Les compliments viendront de tous bords : Pendant ma traversée vers les Indes j’ai lu les épreuves du roman vécu que forment vos entraînantes narrations, je suis resté sous le charme du meilleur livre colonial que je connaisse […] Vous terminez votre livre par ces mots qui vous récompensent : Je connus la joie d’être aimé des peuples chez qui je passai. Mon cher aimé, connaissez aussi celle d’être admiré de tous les Français qui liront ces pages ; ils vous aimeront comme je vous aime et formeront avec moi le vœu que tous nos enfants connaissent votre rôle qui vous fit bénir ! je vous embrasse de tout mon cœur.

Georges Clemenceau. Préface de À la conquête des cœurs, 1921

Pendant plus d’un an M. Pavie a vécu seul à Luang Prabang sans relations avec le monde civilisé, sans provisions, presque sans vêtements. Les Siamois dont sa présence dans cette ville contrariait les desseins se sont fait jeu d’intercepter tous les envois qui lui étaient destinés. Ainsi pendant de longs mois il a été en butte à d’incessantes vexations, condamné à une nourriture grossière, réduit à marcher nu-pieds, n’ayant pour se vêtir que quelques pauvres loques usées. Mais toutes ces privations il les a supportées avec une belle fierté. Avec cela causeur, aimable, enjoué, esprit curieux de toutes choses, copieusement renseigné sur toutes les questions qui se rattachent à notre système colonial, il faut entendre avec quelle chaleur communicative le vaillant diplomate plaide la cause française au Laos et au Tonkin.

Pierre de Séménil, 1888