| Publié par (l.peltier) le 18 novembre 2008 | En savoir plus |

24 05 1543

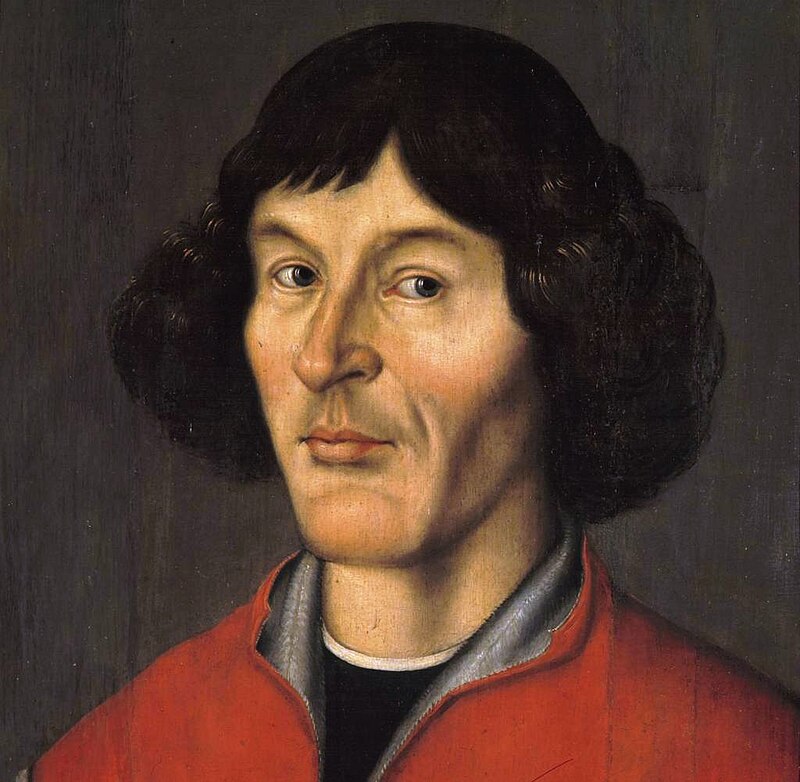

Nicolas Copernic, né à Torun en Pologne en 1473, meurt à Frombork. Chanoine, médecin, docteur en droit canon et astronome. Le jour de sa mort lui parvenait de Nuremberg son De Revolutionibus orbium coelestium où il exposait l’Héliocentrisme, qui mettait hors service la cosmologie de Ptolémée. Sur la page même où apparaît la conception héliocentrique, on peut lire : En repos, cependant, au milieu de toutes choses est le Soleil. Car, dans le plus beau des temples, qui aurait pu placer cette lampe dans une position autre ou meilleure de celle de laquelle elle peut tout éclairer en même temps ? Car c’est à juste raison que le Soleil fut appelé par certains la lanterne de l’univers, par d’autres son esprit, et par d’autres encore son maître. (Hermès) le Trois fois Grand le qualifie de dieu visible et l’Électre de Sophocle l’appelle celui qui voit tout.

On ne peut mieux dire son attachement à la gnose hermétique d’Hermès Trismégiste. Bon connaisseur de l’Église et de ses contemporains, il avait volontairement retardé la publication de ses découvertes : Ne confier les secrets de la philosophie qu’à des amis fidèles et à des proches, et ne pas mettre ces secrets par écrit, ni les révéler à n’importe qui. L’Église Catholique le condamnera en 1616, mais Luther aussi, et plus vite : Ce fou va bouleverser toute l’astronomie ! Mais, comme le déclare l’Écriture, c’est au Soleil, non à la Terre, que Josué a donné l’ordre de s’arrêter. Mais, lorsque le moine allemand cessait de contempler le ciel et restait le nez scotché sur le guidon du quotidien, le bon sens pouvait revenir : Qui n’aime pas le vin, les femmes et chanter reste un sot sa vie durant !

*****

La théorie copernicienne fut une production typique de la spéculation propre à la Renaissance et peut-être son point culminant. Elle montra comment, si l’on était préparé à rejeter les idées préconçues et les doctrines couramment admises, il était possible de parvenir à une nouvelle synthèse, de formuler une conception totalement nouvelle de la Nature. Comme la nouvelle orientation qu’avait provoqué Vésale, dont le De Corporis parut la même année que le De Revolutionibus, celle de Copernic changea la vision que l’homme avait de lui-même. Elle changea aussi la façon dont il poursuivit ses recherches scientifiques. Il n’était plus disposé à placer l’autorité au-dessus de l’observation ; au contraire, il dut se frayer un chemin par lui-même, éprouvant chaque hypothèse nouvelle sur la pierre de touche de l’expérimentation.

Colin Ronan0. Histoire mondiale des sciences. Seuil 1988

Auteur inconnu. Musée de Torun

Fernando Mendez Pinto, explorateur portugais qui voulait rallier Macao[1] fait quelques erreurs et accoste sur l’île Tanegashima, l’une des plus méridionales du Japon. Il va y faire œuvre missionnaire.

09 1543

L’escadre de François I°, alliée à celle de Soliman, plus de 100 vaisseaux commandés par Khair-ed-Dine, a pris Nice – sauf le château qui résista – ; François I°, pour conserver un allié aussi précieux, lui offre asile dans un port français : et le choix tombe sur Toulon, et pour ce qu’il n’était convenable aux manants et habitants de Toulon demeurer et converser avec les Infidèles… on décide d’évacuer la ville et les Toulonnais, avec hardes et meubles s’en allèrent dans les villages de l’arrière pays. Les encombrants alliés occuperont les lieux jusqu’en mai 1544 et ne les quitteront que contre versement de 800 000 écus !

1543

Le capitaine espagnol Blasco de Garay propose à Charles Quint de construire un navire qui marcherait sans voiles et sans avirons, à l’aide d’une chaudière remplie d’eau bouillante et de roues appliquées au flanc du navire et fonctionnant comme des rames. On ne sait pas si le capitaine avait connu Léonard de Vinci, mort 24 ans plus tôt, mais il y a dans cette vision du génie de Léonard. Quelques 300 ans plus tard, Balzac ne s’y trompa pas en en faisant le sujet de sa pièce Les Ressources de Quinola.

août 1544

Le comte de Sancerre, défenseur de la ville de Saint Dizier, capitule devant Charles Quint. Stupéfaction dans le camp français, où l’on s’attendait à une autre résistance : mais le comte de Sancerre n’a aucune raison d’être plus royaliste que le roi : il avait reçu un document signé du duc de Guise au nom du roi, lui enjoignant de faire ainsi. Mais le document était un faux, émanant du comte de Longueval, amant de la duchesse d’Étampes !

7 11 1544

À Paris, création du grand bureau des pauvres.

1544

Les esprits des Vaudois ont été échauffés par les intentions du parlement d’Aix : ils se soulèvent, saccagent l’abbaye de Sénanque sans oublier de pendre des moines.

L’eau qui court inspire le poète :

Plus tost seront Rhosne et Saone desjoinctz

Que d’avec toy mon cœur se dessassemble,

Plus tost seront l’un et l’autre Mont joinctz

Qu’avecques nous aulcun discord s’assemble,

Plus tost verrons et toy, et moy ensemble

Le Rhosne aller contremont lentement,

Saone monter très violemment

Que ce mien feu, tant soit peu diminue,

Ny que ma foy descroisse aulcunement,

Car fer amour sans eulx et plus, que nue.

Maurice Scève. le Lyonnais. Délie, objet de plus haute vertu.

du 13 au 23 04 1545

Plus de 30 villages autour de Mérindol dans le Lubéron sont envahis par la troupe, pillés, incendiés. Les cultures sont ravagées, les arbres coupés au pied. À Cabrières, qui avait tenté de se défendre, femmes et enfants sont brûlés vifs dans l’église où ils s’étaient réfugiés. Près de 3 000 morts en 5 jours, les femmes sont violées, les fuyards sont poursuivis, massacrés ou envoyés aux galères pour 670 d’entre eux. Les grands ordonnateurs, Jean Maynier, baron d’Oppède, Antoine Escalin des Aimars, alias capitaine Paulin de la Garde, général des galères, seront acquittés 4 ans plus tard, quand Henri II sera sur le trône.

1545

Découverte dans la cordillère des Andes péruvienne à 3 960 m d’altitude, du plus grand gisement d’argent de tous les temps, le Cerro Rico du Potosi – les larmes de la lune, pour les Incas -. On envoie les Indiens travailler dans des galeries qui peuvent être à 100 mètres de profondeur ; ils y passent au minimum 5 jours consécutifs, parfois plusieurs semaines ; et lorsqu’il remontent, c’est pour passer rapidement d’une chaleur humide à la température de 4 000 mètres d’altitude : les morts sont nombreux, souvent dus au suicide. Pour tenir, ils mastiquaient abondamment des feuilles de coca, riches en vitamines et en minéraux : on peut vivre avec 100 gr. de coca [2] par jour. Soumis au régime de la mita, les Indiens devaient 6 mois par an de travail forcé à l’État. L’argent sera évacué par le port d’Arica. De nos jours encore, ils rendent, aux dires de Jean Delumeau – La peur en Occident – un culte à Lucifer [3], le maître des entrailles de la terre, et pour se faire pardonner, une fois revenus à la surface, ils offrent de somptueuses processions à la Vierge !

On prétend qu’à l’époque de l’apogée de la ville de Potosi même les fers des chevaux étaient en argent. En argent aussi les autels des églises et les ailes des chérubins dans les processions : en 1658, pour la célébration de la Fête-Dieu, les rues de la ville furent dépavées, du centre jusqu’à l’église des Récollets, et entièrement recouvertes de barres d’argent. À Potosi, c’est l’argent qui permit d’élever des temples et des palais, des monastères et des tripots ; il engendra la fête et la tragédie, fit couler le vin et le sang, enflamma la cupidité et multiplia le gaspillage et l’aventure. L’épée et la croix s’avançaient côte à côte dans la conquête et le pillage colonial. Pour arracher l’argent à l’Amérique, capitaines et ascètes, cavaliers en armes et apôtres, soldats et moines se donnèrent rendez-vous à Potosi. Fondus en blocs et en lingots, les viscères de la riche colline alimentèrent de façon substantielle le développement de l’Europe. Un vrai Pérou devint le plus grand éloge que l’on pût faire de quelqu’un ou de quelque chose, après que Pizarre se fut rendu maître du Cuzco ; mais à partir de la découverte de la colline, don Quichotte de la Manche parle différemment : Un vrai Potosi, dit-il à Sancho. Veine jugulaire du vice-royaume, source de l’argent d’Amérique, Potosi comptait cent vingt mille habitants, selon le recensement de 1573. Vingt-huit ans seulement s’étaient écoulés depuis que la ville avait surgi au milieu des hauts déserts andins et elle avait déjà, comme par un coup de baguette magique, la même population que Londres et plus d’habitants que Séville, Madrid, Rome ou Paris. En 1650, un nouveau recensement attribua à Potosi cent soixante mille habitants. C’était une des villes les plus grandes et les plus riches du monde, dix fois plus peuplée que Boston, à l’époque où New York ne s’appelait pas encore ainsi.

L’histoire de Potosi n’était pas née avec les Espagnols. Longtemps avant la conquête, l’Inca Huayna Capac avait entendu ses vassaux parler du Sumac Orcko, la belle colline, et il avait pu la voir enfin lorsque, malade, il s’était fait transporter aux thermes de Tarapaya. Du seuil des paillotes du village de Cantumarca, les yeux de l’Inca avaient contemplé pour la première fois ce cône parfait qui s’élevait orgueilleusement entre les hauts sommets des chaînes de montagnes. Il en resta coi. Les tons rougeoyants à l’infini, la forme élancée et la taille gigantesque de la colline furent désormais un sujet d’admiration et d’émerveillement. Mais l’Inca avait soupçonné que dans ses entrailles elle devait receler des pierres et des métaux précieux, et il souhaitait ajouter de nouveaux ornements au temple du Soleil à Cuzco. L’or et l’argent que les Incas extrayaient jusque-là des mines de Colque Porco et d’Andacaba ne sortaient pas des frontières du royaume : on ne les employait pas pour le commerce, seulement pour l’adoration des dieux.

L’exploitation fut décidée, mais les mineurs avaient à peine planté leurs silex dans les filons de la belle colline qu’une voix caverneuse sortant des profondeurs de ces broussailles les renversa. La voix grondait comme le tonnerre et disait en quechua : Ce n’est pas pour vous ; Dieu réserve ces richesses à ceux qui viennent de très loin. Les Indiens s’enfuirent épouvantés et l’Inca abandonna la colline, après lui avoir donné un autre nom : Potosi, ce qui signifie tonne, éclate, explose.

Ceux qui viennent de très loin ne tardèrent pas à apparaître. Les capitaines de la conquête se frayaient un chemin. Huayna Capac était mort lorsqu’ils arrivèrent. En 1545, l’Indien Huallpa, qui suivait les traces d’un lama échappé, se vit contraint de passer la nuit sur la colline. Afin de ne pas mourir de froid, il alluma du feu, La flambée éclaira une veine blanche et brillante. C’était de l’argent pur. L’avalanche espagnole déferla.

La richesse coulait à flots. L’empereur Charles Quint donna bientôt des marques de gratitude en accordant à Potosi le titre de ville impériale et un blason portant cette inscription : Je suis la riche Potosi, le trésor du monde, la reine des montagnes et la convoitise des rois. Onze ans à peine après la découverte de Huallpa, la toute jeune ville impériale célébrait le couronnement de Philippe II par des festivités qui durèrent vingt-quatre jours et coûtèrent huit millions de pesos or. Les chercheurs de trésors pleuvaient sur l’endroit inhospitalier. La colline, à près de cinq mille mètres d’altitude, était le plus puissant des aimants, mais à ses pieds la vie était dure, le climat rigoureux : on payait le froid comme s’il avait été un impôt. Une société riche et déréglée jaillit à Potosi en même temps que l’argent. Essor et bouillonnement du métal : Potosi devint le nerf principal du royaume, selon la formule du vice-roi Hurtado de Mendoza. Au début du XVII° siècle, la ville comptait déjà trente-six églises magnifiquement décorées, trente-six maisons de jeu et quatorze écoles de danse. Les salons, les théâtres et les estrades pour les fêtes exhibaient de très riches tapisseries et de somptueux rideaux, blasons et œuvres d’orfèvrerie ; aux balcons des maisons pendaient des damas de couleurs et des lamés d’or et d’argent. Les soies et les tissus venaient de Grenade, des Flandres et de Calabre ; les chapeaux, de Paris et de Londres ; les diamants, de Ceylan ; les pierres précieuses, de l’Inde ; les perles, de Panama ; les bas, de Naples ; les cristaux, de Venise ; les tapis, de Perse ; les parfums, d’Arabie, et la porcelaine, de Chine. Les dames scintillaient sous les pierreries, les diamants et rubis, les perles ; les hommes se pavanaient dans le meilleur drap brodé de Hollande. Les jeux de l’anneau succédaient aux courses de taureaux et on s’affrontait comme au Moyen Age en joutes de l’amour et de l’orgueil, avec des casques sertis d’émeraudes et ornés de plumets multicolores, des selles et des étriers d’or ciselé, des épées de Tolède, des poulains du Chili luxueusement harnachés.

En 1579, l’auditeur Matienzo déplorait : On n’en finit plus avec les nouveautés, les audaces et le dévergondage. Il y avait déjà alors à Potosi huit cents professionnels du tripot et cent vingt prostituées célèbres, dans les salons fastueux desquelles se pressaient les mineurs fortunés. En 1608, on célébra les fêtes du Saint-Sacrement par six journées de comédies et six nuits de bals masqués, huit jours de corridas et trois de saraos (soirées mondaines), deux de tournois et autres réjouissances.

Eduardo Galeano. Les veines ouvertes de l’Amérique du sud. Terre Humaine. Plon 1981

L’élection de Charles Quint au Saint Empire avait coûté 846 000 florins. Plus de la moitié fut réglé par Fugger. Les princes électeurs touchèrent chacun sa part. Fugger est un homme pâle et chauve, il porte un petit bonnet de velours ressemblant à un chapeau ouzbek. Mais sous le petit chapeau s’amoncelle tout ce que le monde a d’inutile et de précieux. Et c’est sous les auspices de ce petit chapeau que des chariots entiers de pièces d’or furent distribués lors d’enchère inouïes, où la corruption atteignit je ne sais quelle sublime indécence. Dès lors, pour rembourser tout ça, Charles-Quint fut si endetté qu’il s’engagea dans trente-sept années de guerres contre la France, puis les princes du Nord. Mais la plupart des combattants étaient des mercenaires qu’il fallait payer. Si bien qu’à l’issue de son règne, l’Espagne avait une dette extérieure de trente-sept millions de ducats, ce qui excédait de deux millions la valeur totale des métaux précieux qui arrivèrent à Séville pour le profit de la couronne pendant trente-sept ans. Ainsi, alors que pendant trente-sept ans, les cavaliers de Cortès, de Balboa, de Pizarre et d’Alvarado avaient pillé un continent et qu’avaient été transporté en Espagne des tonnes d’or, Charles Quint laissa sa nation endettée.

Éric Vuillard. Conquistadors. Léo Scheer. 2009

Ceci va certes modifier les économies les pays d’Europe et plus particulièrement bien sur celle de l’Espagne, mais sans doute pas dans les proportions que l’on a trop souvent mis en avant : Fernand Braudel et Frank Spooner ont essayé de calculer la masse monétaire en Europe avant la découverte de l’Amérique et sont parvenus à des chiffres de 60 000 tonnes d’argent et 5 000 tonnes d’or. Les arrivages d’Amérique de 1500 à 1650 seront de 16 000 tonnes d’argent et 180 tonnes d’or. C’était tout de même largement suffisant pour que l’augmentation de la masse monétaire provoque le phénomène, alors totalement nouveau, de l’inflation.

L’arrivée d’or des Amériques, s’il est moindre, représente aussi une évolution majeure : Le Nouveau Monde a tout d’abord fourni à l’Europe du métal jaune, 43 tonnes officiellement à Séville de 1551 à 1560, c’est-à-dire plus de 4 tonnes par an contre, au plus, 700 kilos à l’Afrique des côtes atlantiques.

[…] L’exploitation, par l’Atlantique, de 1440 à 1520, n’a pas suspendu les arrivages sahariens d’or, en Afrique et au-delà en Méditerranée.

[…] Mais ce jeu de l’or relativement abondant cesse, durant ces temps difficiles qui vont des années 1530 ou 1540 à 1560. D’où de longs flottements jusqu’au jour où s’installe, avec les remous prévisibles à l’avance, une énorme inflation d’argent. À la conjoncture de l’or se substitue, si l’on accepte un certain langage, la conjoncture de l’argent, appelée à durer jusqu’aux années 1680 et aux premiers essors de l’or brésilien.

[…] Alourdie de trésors, la Péninsule [espagnole] a joué, le voulant ou non, un rôle de château d’eau pour les métaux précieux … Le problème pour l’histoire, maintenant que l’on sait comment les métaux précieux sont arrivés du Nouveau Monde en Espagne, est de voir comment ils en sont repartis…

[…] Ce flot d’argent se déverse dans un pays protectionniste, barricadé de douanes. D’Espagne rien ne sort, en Espagne rien n’entre sans l’acquiescement d’un gouvernement soupçonneux, acharné à surveiller les entrées et les sorties de métaux précieux. En principe l’énorme fortune américaine vient donc se terminer en un vase clos. Mais la clôture n’est pas parfaite… Sinon, les Cortès ne se plaindraient pas si souvent […] des sorties de métaux précieux qui ne cessent, à leur avis, d’appauvrir le pays. Ou dirait-on si communément que les Royaumes d’Espagne sont les Indes des autres Royaumes étrangers.

En fait, les métaux précieux ne cessent de s’échapper [4] des coffres espagnols et de courir le monde, d’autant que chaque sortie signifie leur valorisation immédiate. […] À coté de l’exportation clandestine existaient des sorties licites, en règlement des importations.

[…] Les vrais problèmes impliquent une mesure de la montée des prix. Il y a eu désarmement progressif des États devant le coût grandissant de la vie. De là, leur âpreté à se créer des ressources, à remonter le courant des prix. Le plus clair de l’histoire des États, au XVI° siècle, reste leurs luttes fiscales ; la guerre des Pays-Bas n’a pas été seulement un drame pour la liberté de conscience, pour la défense de libertés aimées, mais aussi une tentative, qui échoua d’ailleurs, pour associer l’État espagnol, de façon fructueuse, à la fortune économique du grand carrefour marchand.

[…] On se trouve en présence de trois âges métalliques superposés : l’or soudanien – l’or et l’argent d’Amérique [dont les valeurs à poids égal selon la tradition sont dans un rapport de 1 a 12] -, puis, l’ère du billon et de la fausse monnaie, officiellement autorisée ou non, apparition timide à la fin du XVI° siècle, puis submergeant tout, avec les premières décennies du XVII°. Simple schéma, car ces âges ne sont pas disposés sagement, les uns au-dessus des autres : il y a des chevauchements, des décalages, des confusions dont il resterait, évidemment, à donner le relevé et à fournir l’explication.

Période de l’or : tous les paiements se font de préférence en métal jaune… Toutes les luttes, en cette jeunesse du conflit des Habsbourg et des Valois, se font avec des pièces d’or.

[…] Plus tard, pendant le long règne de l’argent (de 1550 peut-être à 1650 ou 1680), les mouvements d’argent deviendront autrement visibles, car le métal blanc est un voyageur encombrant, il lui faut des voitures, des navires, des bêtes de somme, sans compter les gens d’escorte, au moins cinquante arquebusiers dans le transport de métal blanc de Gênes en Flandres, en décembre 1551. Les gros mouvements d’or se dissimulent d’ordinaire et, hors des intéressés, nul ne les connaît.

[…] Passent les années et au calendrier monétaire de l’Europe, voici les monnaies de cuivre. Celui-ci triomphe avec la montée des mines de Hongrie, de Saxe, d’Allemagne, de Suède, du Japon. Le Portugal en serait inondé, au voisinage de l’Espagne où l’inflation bat son plein, mais le Portugal a l’exutoire des Indes ; il est par nature, même en ces années calamiteuses, vidé de son cuivre : le troisième métal y fait même prime ; en 1622, il faut donner non pas 12, mais 13 réaux pour un ducat payé en petite monnaie de cuivre.

Mais bientôt l’or remontrera son visage. Expédié du Brésil, il touchera, à la fin du XVII° siècle, Lisbonne, l’Angleterre, l’Europe. La Méditerranée en aura sa part, mais ne se trouvera pas au centre de cette inflation d’or, comme elle avait été, si longtemps, au centre de l’inflation d’argent

Fernand Braudel. La Méditerranée et le monde méditerranéen à l’époque de Philippe II. 2. Destins collectifs et mouvements d’ensemble. Armand Collin. Neuvième édition 1990

Entre 1545 et 1558, on découvrit les riches filons argentifères de Potosi, situés dans l’actuelle Bolivie, et ceux de Zacatecas et de Guanajuato, au Mexique ; l’alliage avec le mercure, qui rendit possible l’exploitation de l’argent moins titré, commença à être pratiqué. Le rush de l’argent éclipsa rapidement le règne de l’or. Aux environs de 1650, l’argent représentait plus de 99 % des exportations minières de l’Amérique espagnole.

L’Amérique était alors une vaste mine dont l’entrée principale se trouvait à Potosi. […] Le flux de l’argent atteignit des proportions gigantesques. Une importante exportation clandestine d’argent américain partait en contrebande vers les Philippines, la Chine et même l’Espagne. Entre 1503 et 1660, 185 tonnes d’or et 16 000 tonnes d’argent arrivèrent dans la métropole andalouse. L’argent transporté en Espagne en un peu plus d’un siècle et demi représentait le triple des réserves européennes.

Les métaux arrachés aux nouveaux territoires coloniaux stimulèrent le développement économique européen et même, peut-on dire, le rendirent possible. Les effets de la conquête des trésors perses qu’Alexandre le Grand déversa sur le monde hellénique ne peuvent être comparés à l’ampleur de cette formidable contribution de l’Amérique au progrès étranger. Non à celui de l’Espagne, certes, bien qu’elle possédât les mines d’argent de l’Amérique. Au XVI° siècle, on disait : L’Espagne est comme la bouche qui reçoit les aliments, elle les mâche, elle les triture, pour les envoyer ensuite aux autres organes, et n’en retient pour sa part qu’un goût fugitif et les particules qui par hasard restent dans ses dents. Les Espagnols possédaient la vache, mais d’autres buvaient son lait. Les créanciers du royaume, en majorité étrangers, vidaient systématiquement les coffres de la Casa de Contrataciôn de Séville, destinée à garder enfermé à double tour et sous double surveillance le trésor provenant d’Amérique.

La Couronne était hypothéquée. Elle cédait à titre d’avance presque toutes les cargaisons d’argent aux banquiers allemands, génois, flamands et espagnols. Les impôts perçus en Espagne connaissaient en grande partie le même sort : en 1543, 65 % du montant des rentes royales étaient destinés au paiement des annuités. Seule une infime quantité de l’argent américain entrait dans l’économie espagnole ; bien qu’il fût formellement enregistré à Séville, l’argent passait dans les mains des Fugger, puissants banquiers qui avaient avancé au pape les fonds nécessaires pour terminer la basilique Saint-Pierre, et dans celles des autres grands prêteurs de l’époque, les Welser, les Shetz ou les Grimaldi. Il servait aussi au règlement des exportations de marchandises non espagnoles à destination du Nouveau Monde.

Ce riche empire avait une métropole pauvre, bien que l’illusion de la prospérité y soulevât des bulles de plus en plus gonflées de vide : la Couronne en guerre ouvrait des fronts de tous côtés pendant que l’aristocratie se consacrait au gaspillage et que, sur le sol espagnol, les curés et les soldats, les nobles et les mendiants se multipliaient au même rythme frénétique que le prix des choses et les taux d’intérêt de l’argent. L’industrie mourait à peine née dans ce royaume de grandes propriétés incultes, et l’économie espagnole malade ne pouvait résister à la poussée brutale de l’augmentation de la demande en aliments et en marchandises qui était l’inévitable conséquence de l’expansion coloniale. L’énorme accroissement des dépenses publiques et l’asphyxiante pression des besoins de consommation dans les territoires d’outre-mer augmentaient le déficit commercial et favorisaient une inflation galopante. Colbert écrivait : Plus un État fait de commerce avec l’Espagne, plus il possède d’argent. Les pays d’Europe se livraient une âpre lutte pour la conquête du marché espagnol, qui rapportait, par surcroît, le marché et l’argent américains. Un rapport français de la fin du XVII° siècle nous permet de savoir que l’Espagne ne contrôlait alors que 5 % du commerce avec ses possessions coloniales d’outre-océan, en dépit du mirage juridique du monopole : près d’un tiers du total était entre les mains des Hollandais et des Flamands, un quart entre celles des Français ; les Génois en détenaient plus de 20 %, les Anglais, 10 % et les Allemands un peu moins. L’Amérique était un négoce européen.

Charles Quint, héritier des Césars dans le Saint Empire après une élection achetée, n’avait passé en Espagne que seize années sur les quarante de son règne. Ce monarque au menton proéminent et au regard stupide, qui avait accédé au trône sans connaître un seul mot d’espagnol, gouvernait entouré d’une cour de Flamands rapaces qu’il gratifiait de sauf-conduits pour faire sortir d’Espagne des mules et des chevaux chargés d’or et de bijoux ; il les récompensait en leur octroyant des évêchés et des archevêchés, des titres bureaucratiques et même la première autorisation d’emmener des esclaves noirs dans les colonies américaines. Lancé à la poursuite du démon dans toute l’Europe, Charles Quint anéantit le trésor de l’Amérique dans ses guerres religieuses. La dynastie des Habsbourg ne s’éteignit pas avec lui ; l’Espagne devait la supporter encore pendant près de deux siècles. Le grand champion de la Contre-Réforme fut son fils Philippe II. De son gigantesque palais-monastère de l’Escurial, au flanc du massif de Guadarrama, Philippe II mit en marche, à l’échelle universelle, la terrible machinerie de l’Inquisition, et envoya ses armées sur les lieux principaux de l’hérésie. Le calvinisme avait étendu son emprise à la Hollande, à l’Angleterre et à la France, et les Turcs incarnaient le danger du retour de la religion d’Allah. L’opération de salut coûta fort cher : les quelques objets d’or et d’argent, merveilles de l’art américain, qui n’arrivaient pas déjà fondus du Mexique et du Pérou étaient vite retirés de la Casa de Contrataciôn de Séville et jetés dans les fours des fonderies.

On brûlait aussi les hérétiques et ceux qui étaient soupçonnés d’hérésie ; ils grillaient dans les flammes purificatrices de l’Inquisition ; Torquemada brûlait les livres et la queue du diable traînait partout : la guerre contre le protestantisme était en outre la guerre contre le capitalisme grandissant en Europe. La pérennisation de la croisade, dit Elliott, impliquait la pérennisation de l’organisation sociale archaïque d’une nation de croisés. Les métaux d’Amérique, délire et ruine de l’Espagne, fournissaient les moyens de combattre les forces naissantes de l’économie moderne. Déjà Charles Quint avait anéanti la bourgeoisie castillane dans la guerre des comuneros, qui s’était transformée en révolution sociale contre la noblesse, ses biens et ses privilèges. Le soulèvement fut écrasé à partir de la trahison de la ville de Burgos, qui deviendrait quatre siècles plus tard la capitale du général Francisco Franco ; après avoir éteint les derniers foyers rebelles, Charles Quint rentra en Espagne accompagné de quatre mille soldats allemands. Dans le même temps fut également étouffée dans le sang la très radicale insurrection des tisserands, fileurs et artisans qui avaient pris le pouvoir à Valence et dans toute la région.

La défense de la foi catholique devenait un masque pour lutter contre l’histoire. Au temps des Rois Catholiques, l’expulsion des juifs – Espagnols de religion judaïque – avait privé l’Espagne d’un grand nombre d’artisans habiles et de capitaux indispensables. On attache moins d’importance à l’expulsion des Arabes, ou plus exactement des Espagnols de religion musulmane, en 1609 ; pourtant, au moins 275 000 d’entre eux furent reconduits à la frontière, ce qui eut des effets désastreux sur l’économie valencienne, et les plaines fertiles du sud de l’Èbre, en Aragon, furent perdues. Auparavant, Philippe II avait expulsé, pour des raisons religieuses, des milliers d’artisans flamands convaincus ou suspects de protestantisme : l’Angleterre les accueillit sur son sol, où ils donnèrent une énorme impulsion aux manufactures britanniques.

Comme on le voit, les grandes distances et les communications difficiles n’étaient pas les obstacles principaux au progrès industriel de l’Espagne. Les capitalistes espagnols se transformaient en rentiers, ils possédaient des titres sur la dette de la Couronne et n’investissaient pas leurs capitaux dans le développement industriel. L’excédent économique dérivait vers des voies improductives : les riches de vieille date, seigneurs hauts justificiers, propriétaires de la terre et des titres de noblesse, érigeaient des palais et entassaient des bijoux ; les nouveaux riches, spéculateurs et marchands, achetaient des terres et des titres. Ni les uns ni les autres ne payaient pratiquement d’impôts ; ils ne pouvaient être incarcérés pour dettes. Se consacrer à une activité industrielle faisait automatiquement perdre le titre de noblesse.

Des traités commerciaux successifs, signés à la suite des défaites militaires des Espagnols en Europe, accordèrent des concessions qui stimulèrent le trafic maritime entre le port de Cadix, où se déversaient désormais les métaux d’Amérique, et les ports français, anglais, hollandais et hanséatiques. Chaque année, de huit cents à mille navires déchargeaient en Espagne les produits industrialisés par d’autres pays. On emportait l’argent d’Amérique, et aussi la laine espagnole qui partait en direction des ateliers étrangers et était retournée, tissée, par l’industrie européenne en expansion. Les monopoles de Cadix se contentaient de mettre leur griffe sur les produits industriels étrangers qu’ils expédiaient au Nouveau Monde : si les manufactures espagnoles se révélaient incapables d’alimenter le marché intérieur, comment auraient-elles pu satisfaire les besoins des colonies ?

Les dentelles de Lille et d’Arras, les toiles de Hollande, les tapisseries de Bruxelles et les brocarts de Florence, les cristaux de Venise, les armes de Milan et les vins et tissus de France inondaient le marché espagnol, au détriment de la production locale, pour satisfaire le désir de faste et les exigences de consommation des riches parasites, de plus en plus nombreux et puissants dans un pays de plus en plus pauvre. L’industrie mourait dans l’œuf, et les Habsbourg firent tout pour accélérer son extinction. Au milieu du XV° siècle, le comble fut atteint quand on autorisa l’importation de tissus étrangers en même temps que l’on interdisait l’exportation de draps espagnols ailleurs qu’en Amérique. Selon l’historien J. A. Ramos, les orientations de Henri VIII ou d’Élisabeth I° d’Angleterre étaient bien différentes : ils interdirent dans cette nation montante la sortie de l’or et de l’argent, monopolisèrent les lettres de change, empêchèrent la vente extérieure de la laine et chassèrent des ports britanniques les marchands de la Ligue hanséatique. Pendant ce temps, les Républiques italiennes protégeaient leur commerce extérieur et leur industrie par des droits de douane, des privilèges et des interdictions rigoureuses : les artisans ne pouvaient s’expatrier sous peine de mort.

La ruine espagnole s’étendait à toutes les activités. Séville comptait encore en 1558, à la mort de Charles Quint, seize mille métiers à tisser ; il n’en restait plus que quatre cents lorsque, quarante ans plus tard, mourut Philippe II. Les sept millions de brebis du troupeau andalou se réduisirent à deux millions. Cervantes, dans le Don Quichotte – interdit pendant longtemps en Amérique -, brossa le portrait de la société de l’époque. Un décret du milieu du XVI° siècle rendait impossible l’importation de livres étrangers et interdisait aux étudiants de suivre des cours hors d’Espagne ; le nombre des étudiants de Salamanque diminua de moitié en quelques décennies ; il y avait neuf mille couvents et le clergé se multipliait presque aussi vite que la noblesse de cape et d’épée ; cent soixante mille étrangers accaparaient le commerce extérieur, et le gaspillage de l’aristocratie condamnait l’Espagne à l’impuissance économique. En 1630, un peu plus de cent cinquante ducs, marquis, comtes et vicomtes recevaient cinq millions de ducats de rente annuelle, qui alimentaient largement l’éclat de leurs titres ronflants. Le duc de Medinaceli avait sept cents domestiques et le grand-duc d’Osuna trois cents serviteurs, qu’il habillait de manteaux de fourrure pour se moquer du tsar de Russie. Le XVII° siècle fut l’époque des picaros, de la faim et des épidémies. La quantité de mendiants espagnols était infinie, ce qui n’empêchait pas les mendiants étrangers d’affluer de toute l’Europe. En 1700, l’Espagne comptait six cent vingt-cinq mille hidalgos,

Les Bourbons donnèrent à la nation une apparence plus moderne, mais à la fin du XVII° siècle le clergé espagnol ne comptait pas moins de deux cent mille membres, alors que la population improductive continuait d’augmenter considérablement, accentuant le sous-développement du pays. À l’époque, il y avait encore en Espagne plus de dix mille bourgs et villes assujettis à la juridiction seigneuriale de la noblesse et, par conséquent, échappant au contrôle de la Couronne. Les latifondi et l’institution du droit d’aînesse demeuraient intacts. Obscurantisme et fatalisme dominaient. On n’avait pas dépassé l’époque de Philippe IV, sous le règne duquel une assemblée de théologiens s’était réunie pour examiner le projet de construction d’un canal entre le Manzanares et le Tage et avait conclu en déclarant que si Dieu avait voulu que les fleuves fussent navigables, il les aurait créés ainsi de son propre chef.

Eduardo Galeano. Les veines ouvertes de l’Amérique du sud. Terre Humaine Plon 1981

La principale puissance du monde actuel est sans doute l’Espagne des Habsbourg. L’étendue de ses possessions en Europe, l’importance de son empire au-delà des mers, et l’autorité dont jouit la maison de Habsbourg dans les autres pays confèrent à cette nation une puissance avec laquelle nul autre ne saurait rivaliser. Sur le continent, seule la France est assez forte pour s’opposer à l’Espagne. Mais elle est entourée de territoires contrôlés par les Habsbourg ; une forte pression peut ainsi être exercée sur elle en cas de besoin. Quant à l’Italie, elle est en plein déclin politique et d’ailleurs, d’importantes fractions de la péninsule appartiennent maintenant à la couronne espagnole. En Allemagne, les empereurs du Saint Empire sont fournis par la maison de Habsbourg qui, de cette façon, contrôle l’empire. Il reste encore l’Angleterre, mais sa puissance sur le continent est négligeable et ne peut s’exercer qu’au cours d’opérations d’importance très inégale.

L’Espagne occupe également une situation prédominante dans le domaine colonial. Elle possède la maîtrise des océans et sa seule rivale, l’Angleterre, peut sans doute la harceler, mais ne saurait songer à la vaincre. Quelle que soit, pourtant la puissance de leur pays, les Espagnols ne sont pas un peuple animé d’un véritable esprit d’entreprise. Leur puissance repose sur des bases auxquelles la solidité fait défaut. Ils tirent d’immenses richesses de leurs colonies, notamment des quantités considérables d’or et d’argent, mais leur fiscalité est lourde ; ils ne sont pas doués pour le commerce et n’ont pas coutume d’affecter leurs capitaux à des investissements productifs. L’exploitation intensive et ininterrompue, qui est leur méthode, finit toujours par épuiser celui qui en est l’objet et par corrompre et débiliter celui qui la pratique. La politique économique de l’Espagne consiste presque uniquement à vider de leur substance les pays conquis : là réside sa faiblesse.

Sa grande autorité politique, l’Espagne la met également au service de l’Église catholique romaine, dont elle s’est instituée le champion. Le protestantisme n’a pénétré nulle part en Espagne. Dans certains cas, il a pu arriver que des dirigeants espagnols dussent accepter la Réforme comme ce fut le cas pour Charles Quint en Allemagne et aux Pays-Bas, mais il ne s’agissait pas d’une acceptation procédant d’un esprit de tolérance. L’idéal religieux de l’Espagne est inséparable de son activité politique, où que ce soit. De ce mélange de religion et de politique on peut craindre que ne sorte une potion bien amère. De toute évidence, les Espagnols ne sont pas seuls à préparer une potion de cette nature. Mais eux seuls ont la force nécessaire pour la faire boire à l’Europe.

Le Journal du Monde, sous la direction de Gérard Caillet. Denoël 1975

1545-1563

L’Église Catholique, menacée par la Réforme de Luther et de Calvin, réagit en tenant le Concile de Trente : c’est la Contre Réforme, qui, bien plus tard, vers la fin du XVII°, inspirera l’art baroque de très nombreuses églises savoyardes, lequel baroque ne se limite pas au style jésuite : L’église claire répondait au mode de vie d’une société que l’imprimerie, depuis un siècle, avait mis en possession du livre.

Victor Lucien Tapié [1900-1974]. Baroque et classicisme. Hachette 1980

Initialement convoqué à Mantoue, le concile s’ouvrira en fait à Vicence le 1° mai 1538 : on pouvait compter les présents avec les doigts de la main : ils étaient 8 : 3 légats et 5 évêques ! pas de quoi remplir un seul hôtel ! Donc on effaça tout et on recommencera à Trente le 13 décembre 1545 avec… 3 légats, 4 archevêques, 20 évêques, dont 3 Français, et 5 supérieurs d’ordre religieux. Transféré à Bologne par précaution contre l’imminence de la peste – ce n’était qu’une rumeur – en mars 1547, il sera ajourné le 28 avril 1552 devant des menaces guerrières de Maurice de Saxe : il y avait alors 70 votants. Il reprendra le 18 janvier 1562 pour se clore le 4 décembre 1563, avec la présence de 255 pères conciliaires. N’ayant pas droit de vote mais présents à titre d’experts, quatre Jésuites : Le Jay, Salmeron, Favre et Laynez, ce dernier se refusant à esquiver une belle empoignade avec Melchior Cano, dominicain qui arrivait précédé d’une réputation de pourfendeurs de Jésuites, cette secte maudite d’illuminés :

Laynel De quel droit vous placez-vous au-dessus du jugement des évêques et du vicaire du Christ, en condamnant cette Compagnie qu’ils ont approuvée ?

Cano Votre honneur voudrait donc que les chiens n’aboient pas lorsque les bergers sommeillent ? [dominicain : domini canes : les chiens du Christ]

Laynez Qu’ils aboient donc, mais contre les loups et pas contre d’autres chiens.

Suivirent un bon lot d’insultes qu’aucun témoin ne s’aventura à citer. Cano, ainé de Laynel, ne pardonnera pas, mais Loyola non plus, qui réprimandera vertement Laynel.

Une querelle Dominicains-Jésuites, était née, qui n’était pas près de s’éteindre. Pour que cesse le combat, faudra-t-il attendre qu’il n’y ait plus de combattants ? étant entendu que la grande absente du débat était, est et sera la charité chrétienne.

Le rituel de la messe est déterminé : la cérémonie centrale de la religion catholique était jusqu’alors très régionalisée … et le restera encore pendant plus de 300 ans, faute de volonté de l’autorité épiscopale à faire appliquer ces règles d’uniformisation : le cérémonial qui sera changé par le concile Vatican II, n’était vieux que d’une soixantaine d’années : il avait été établi en 1903 ! Le crucifix devient l’emblème du catholicisme, et les croix se multiplient tant dans les églises et établissements religieux qu’aux carrefours de nos routes, sur les positions dominantes etc… jusqu’alors c’est la résurrection qui était le guide de la chrétienté… donner le pas à l’un sur l’autre en dit long sur l’évolution de la catholicité : Dieu merci, les cathédrales étaient pour la plupart terminées, et il fallait bien la foi joyeuse en la Résurrection pour les faire. Et c’est encore la réforme du sacrement de mariage, devenu dès lors invalide si l’assentiment de chaque époux n’était prononcé en présence du curé.

À peu près universellement condamnée pour ses excès et ses pratiques criminelles – inquisition, index, parodie de procès, emprisonnements, tortures et exécutions -, la Contre Réforme a vraisemblablement sauvé le catholicisme romain du naufrage. Elle a remis de l’ordre dans l’institution ecclésiastique, réprimé les atteintes à la discipline et les abus les plus criants (absentéisme, simonie, luxure, cumul des charges). Elle a fourni aux croyants un corpus doctrinal solide et clarifié les problèmes théologiques les plus brûlants. Elle a maintenu ses positions sur des questions telles que la nécessité des œuvres, les sept sacrements sous leur forme traditionnelle, la doctrine du Purgatoire, le culte de la Vierge et des saints, la vénération des images, le dogme de la transsubstantiation (la pain et le vin devenant chair et sang du Christ dans l’Eucharistie), l’emploi du latin et le célibat des prêtres. Ainsi définis part le concile de Trente, ces principes furent confirmés en 1564 et rendus obligatoires dans toute la catholicité. Ils furent consignés deux ans plus tard dans un Catéchisme romain, rédigé par Charles Borromée, suivi d’un bréviaire et d’un missel romains.

Pierre Milza. Histoire de l’Italie. Arthème Fayard 2005

La reprise en main va de pair avec l’arrivée sur le devant de la scène de la pudibonderie : 80 ans plus tôt, Michel Ange avait terminé son Jugement Dernier de la Chapelle Sixtine avec des personnages nus, Christ compris. Pie IV, dans la ligne du Concile, fit cacher tous ces sexes offerts à la vue du public :

Tu n’y es pas, Mario. Michel-Ange avait représenté tout nus chacun des damnés, chacun des élus, les saints eux-mêmes et jusqu’au Christ en personne.

Michèle, je ne te crois pas.

Tu vois en bas à droite ce personnage hideux, qu’étouffe un serpent noué autour de sa taille, au milieu de diables non moins affreux ? Michel-Ange a peint, sous les traits de cet épouvantail, pour s’en venger, le maître des cérémonies du pape. Lors de l’inauguration de la fresque, ce personnage s’indigna devant Sa Sainteté qu’en un lieu si honoré on eût montré un aussi grand nombre de figures nues. Ce n’était pas là une œuvre pour la chapelle d’un pape, conclut-il, mais pour une maison de bains.

Je ne comprends pas, dit Mario, ces figures ne sont pas nues. Aucune d’entre elles.

Attends. Elles ne sont pas nues, parce qu’un pape en a fait recouvrir les nudités.

Michel-Ange les avait peintes sans ces bouts de tissu ?

Oui.

Je ne te crois pas.

C’est la pure vérité.

Même les saints ?

Même les saints.

Même le Christ, gigantesque comme il est au centre de la fresque ?

Même le Christ. Paul III, sur la suggestion de ce maître des cérémonies, envoya le cardinal camerlingue demander au peintre de mettre des pagnes sur les sexes. Dites à votre maître, rétorqua Michel-Ange, que c’est là petite chose, qu’il est facile de corriger. Que Sa Sainteté mette elle-même de l’ordre dans le monde et les peintures seront vite arrangées. Paul III était un Farnese, de cette grande race de mécènes et de collectionneurs ; comprenant qu’il s’était ridiculisé, il n’insista pas. Quelques années plus tard, Pie IV, obtempérant aux directives du concile de Trente, chargea Daniele da Volterra de voiler tous les cazzi. C’était pourtant un très bon peintre.

Mario détourna la tête.

Il a bien fait ! s’exclama-t-il.

Sais-tu le joli surnom que ce tripatouillage lui a valu ? On l’appelle depuis ce temps il Braghettone, le poseur de braguettes.

Dominique Fernandez, qui prête ces propos à Caravage. La course à l’abîme. Seuil 2002

L’omnipotence plutôt nouvelle de l’Église en matière de sexualité n’avait pas trente six mille moyens d’expression : encore exclue de l’écrit, – hormis la condamnation de pratiques qui avaient un but autre que la procréation – il n’y avait guère que l’image pour l’exprimer… l’image, c’est-à-dire la sculpture et la peinture : autant dire que, le plus souvent commandées par des gens d’Église, ces derniers ne se privaient pas d’exercer un pointilleux contrôle pour savoir si tout cela était bien conforme non seulement à la Bible, mais encore à toute la tradition ecclésiastique, étant admis que la tradition chrétienne avait fait sienne l’héritage grec et romain. La représentation du corps, au-delà du travail précis demandé au Braghettone, devait s’inscrire dans les codes établis par la sculpture grecque : Moi, ce qui me gênait dans ces nus, c’était la ressemblance avec les nus grecs et romains ; le respect excessif de ce qui se faisait à Athènes et à Rome. La discrimination entre les corps masculins, entièrement nus, et les corps féminins, à demi voilés, remonte elle-même à l’Antiquité et à la coutume du sport dans les gymnases. Michel-Ange l’a héritée des Anciens, les Carracci l’ont reprise à Michel-Ange. La différence de traitement entre chair féminine, lourde, molle, maternelle, empotée, et chair masculine, ferme, nerveuse, toute de vigueur et d’impatience, est un autre héritage de la statuaire grecque.

Je compris ce jour-là qu’il ne suffit pas de peindre des hommes nus pour être un peintre moderne – cette réserve n’ôtant rien au courage des frères de Bologne ni à la valeur politique de leurs fresques. Il faut que la nudité de ces modèles ne rappelle en rien la manière des nus antiques ; qu’ils n’aient plus cette robustesse équilibrée que présentent les Hercules, ni cette élégante simplicité que montrent non moins fatalement les Apollons ; qu’ils renoncent aux attitudes posées, au maintien noble, à l’air de bonne compagnie, au geste de tenir une coupe ou de s’appuyer sur une lance. Il faut qu’ils n’aient plus l’apparence de statues auxquelles on vient d’ôter la toge ; qu’ils respirent une autre atmosphère que celle qui flottait dans ces lieux distingués qu’étaient les palestres, les stades, les thermes ; qu’ils cessent de paraître se justifier d’être beaux par un air sérieux et pondéré. Le peintre doit enfin admettre que le prestige physique, le charme et l’attrait sexuels existent par eux-mêmes, sans être nécessairement le reflet de la supériorité morale.

[…] Resté dans la chapelle après le départ des invités, un homme continuait à étudier mes tableaux. Les cheveux en désordre, la barbe rebiquée en pointe. Les yeux brillants et très enfoncé au fond des orbites, la peau hâlée, le teint sombre, il allait de l’un à l’autre en les fixant d’un regard passionné. Il pouvait être mon aîné de dix ans :

Je suis peintre moi aussi, me dit-il en me tendant la main. Orazio Gentileschi, pour te servir. Né à Pise, fils d’un orfèvre florentin. Installé à Rome depuis plus de vingt ans. Tu viens de changer ma vie. Jusqu’à présent, je ne peignais, comme tous mes collègues, et comme on nous apprend à le faire à l’Académie, que d’après les statues antiques ou les tableaux des maîtres passés. Toi, il est clair que tu ne peins que d’après le modèle, et je constate qu’en peignant de cette façon, tu arrives à un degré infiniment supérieur de force et de vérité. Je veux suivre désormais ton exemple, et ne plus m’inspirer que de la nature. Assez de ces copies de copies ! Seul le modèle vivant à présent ! Le modèle vivant et rien d’autre !

Dominique Fernandez, qui prête ces propos à Caravage et Gentileschi. La Course à l’abîme. Grasset 2002

mai 1546

Charles Quint se trouve à Ratisbonne pour une Diète d’Empire. Il a 47 ans et tombe sous le charme de Barbara Blomberg, 19 ans, fille d’un maître bourrelier. Il en naîtra un fils glorieux le 25 février 1547 : Don Juan d’Autriche. On peut encore aujourd’hui lire sur la façade de la maison qui abrita leurs amours :

Dans cette maison de construction ancienne

Se reposa souvent après un long voyage

Sire l’Empereur Charles Cinquième de ce nom

Que l’on connaît très bien par toute la Terre

Et qui ici, aussi, au bon moment

À une jeune donzelle vola un baiser.

Il en naquit un fils, digne de son père,

Le fameux Don Juan d’Autriche

Qui devait, à la bataille de Lépante

Écraser la puissance du Turc.

Que le Seigneur, en récompense, le bénisse

À jamais, maintenant et pour l’éternité.

Elle au printemps, lui en hiver. Gravure sur bois de 1894

8 09 1546

Depuis plus de vingt ans, les mal sentants de la Foi étaient nombreux à Meaux, un des premiers foyers de l’évangélisme en France. Ce jour-là, un pasteur célébrait la Cène devant une soixantaine de fidèles dans la maison d’Antoine Mangin. Surpris, arrêtés ils sont entassés sur des chariots et menés à Paris : l’instruction va être rondement menée : 14 vont être condamnés à la question extraordinaire et au feu, les autres à la prison perpétuelle ou au bannissement, condamnation qui sera mise à exécution le 7 octobre, lors d’une cérémonie expiatoire à laquelle durent participer tous les condamnés.

1546

Girolamo Frascato, dit Frascator, médecin de son état, fait la première description de la fièvre aphteuse, dans la région du Frioul : D’abord le bœuf s’abstenait de manger sans cause apparente ; les bouviers en regardant dans la bouche voyaient d’abord quelques aspérités, puis de petites pustules sur le palais et dans toute la bouche.

2 02 1547

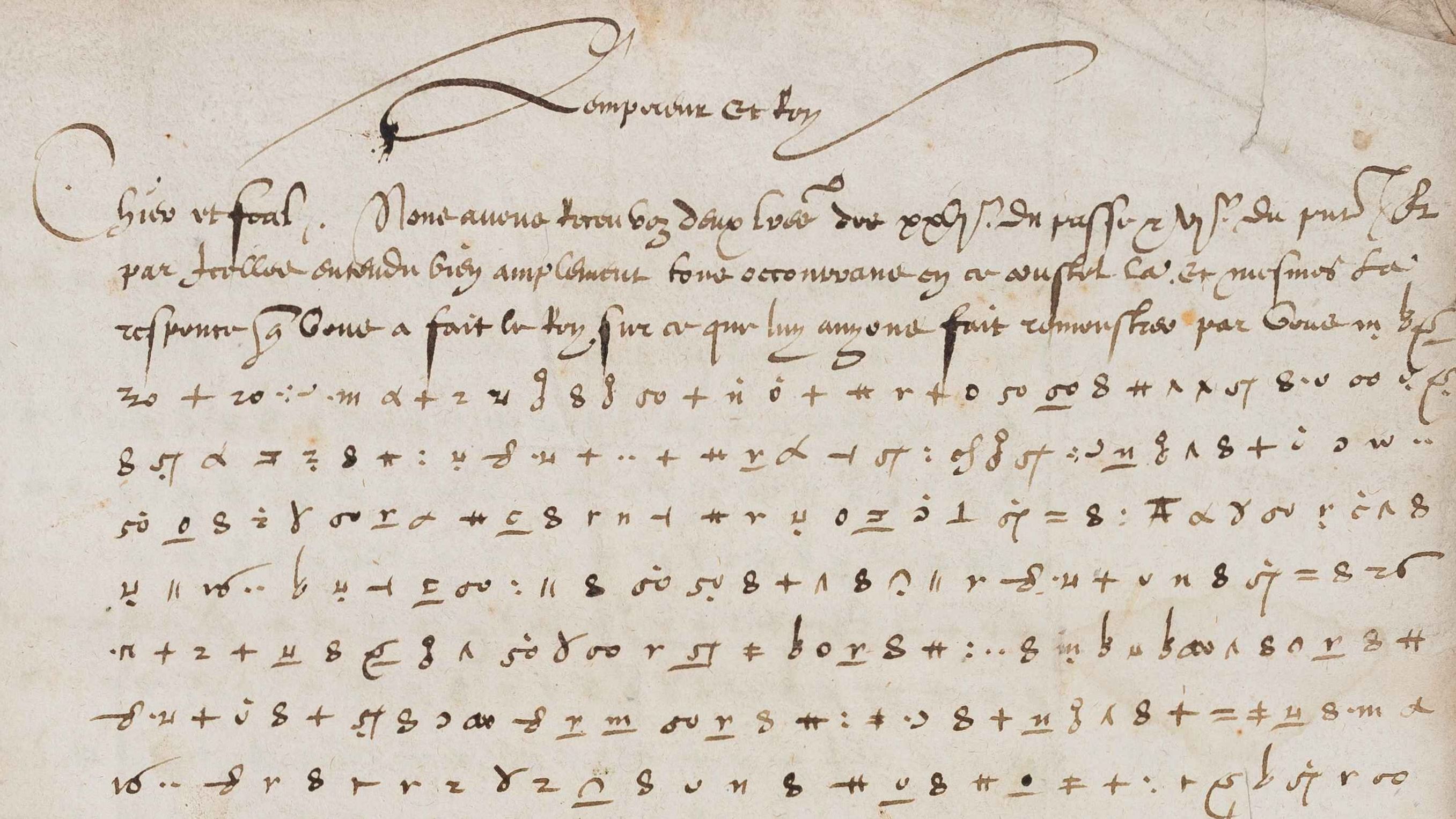

Lettre, en clair et chiffrée de Charles Quint à son ambassadeur en France, Jean de Saint Mauris. Bibliothèque Stanislas de Nancy.

Cette lettre révèle trois grandes préoccupations de Charles Quint : éviter de se faire assassiner, maintenir à tout prix la paix avec François I°, pour concentrer ses forces afin de mettre fin au conflit qui l’oppose à la Ligue de Smalkalde et au soulèvement de Prague.

Monique Raux. Le Monde du 25 11 2022

31 03 1547

François I° meurt à 53 ans.

Du premier voyaige d’Italie à la veille de sa mort, on peut dire qu’un seul fil conducteur permanent s’y retrouve : tout faire, par toutes les voies, pour reprendre et conserver le Milanais. À partir de ce fait, tout s’ordonne et s’éclaire : les guerres comme les réconciliations, les concessions provisoires comme les savantes combinaisons matrimoniales, les alliances turques ou luthériennes comme les intrigues italiennes ou les rapports avec l’Angleterre. Que, ce faisant, et comme accessoirement, le roi ait rendu à la France l’immense service de limiter la puissance impériale et d’empêcher l’encerclement et l’étouffement du royaume, c’est un acquis dont il faut le créditer.

Jean Jacquart. François I°. Fayard 1994

2 04 1547

Henri II et son père ne s’étaient jamais bien entendu et c’est à un véritable coup de balai que l’on assiste dans les plus hautes instances de l’État, tant au Conseil des affaires – ou Conseil étroit – véritable siège du gouvernement, qu’au Conseil privé, qui traite des questions d’administration : tous les proches de François I° sont renvoyés ; les amis d’Henri arrivent au pouvoir, et le premier d’entre eux, au titre de premier conseiller, Anne de Montmorency. On appelle aussi du fond de sa Bretagne le duc d’Étampes, ce qui lui permet de dire à sa femme, – l’ex-maîtresse de François I° – : Maintenant, Madame, vous rentrez en Bretagne pour garder la maison, ce qui était tout de même un peu moins grave que le Terre, engloutis-moi, qu’on l’entendit proférer quand elle apprit la mort du roi. On sentait partout la patte de Diane de Poitiers, qui partageait officieusement le pouvoir avec Anne de Montmorency. Comme nous voyons au ciel ces deux grands astres le soleil et la lune […] de même Montmorency et Diane avaient entièrement puissance absolue en ce royaume, le premier sur la Couronne, l’autre sur la personne.

Claude de l’Aubépine

Le connétable était nocher et patron du navire dont Mme de Valentinois tenait le timon.

Tavannes Mémoires

On réduit la voilure et le train de vie de l’État : Diane veut manifestement prendre le contre pied de la très dispendieuse duchesse d’Étampes, mais elle accepte tout de même les nombreuses gratifications dont la fait bénéficier son royal amant : un diamant de 50 000 écus arraché à Mme d’Étampes, son hôtel de la rue St Antoine, le produit – on parle de 100 000 à 300 000 écus – du droit de confirmation que doit payer tout détenteur de charge à chaque changement de règne, une partie du droit sur les clochers, la jouissance des terres vagues de tout le royaume, c’est-à-dire sans propriétaires indiscutables et sujettes à procès, et, la plus prestigieuse de tous : Chenonceaux. Un peu plus de 100 ans plus tard, Nicolas Fouquet passera le reste de sa vie derrière les barreaux pour pas tellement plus que cela … on pourrait paraphraser La Fontaine : Selon que vous serez hommes ou femme, les jugements de cour vous feront blanc ou noir ….

24 04 1547

Charles Quint remporte sur les princes allemands la victoire de Mühlberg, sur les rives de l’Elbe, qui règle en principe, et à son avantage les problèmes de sa succession.

Charles Leconte apparaît comme étant le premier à avoir fait flotter des bois, utilisant un cours d’eau comme voie de communication, et non Jean Rouvet en 1549, ainsi qu’il appert d’un acte authentique du 24 avril 1547.

Aujourd’hui est venu au bureau de la ville, maistre Charles Leconte, maistre des œuvres de charpenteries de l’hostel de ceste ville de Paris, lequel nous a dict et remonstré avoir fait charroyer d’une vente de boys par luy( ?) de madame la duchesse de Nevers, es boys des Garannes près Château-sans souef, pays du Nivernais : grande quantité de bois de chauffage, dont à présent, il en faut administrer du port du dit Château-sans-souef, sur la rivière d’yonne, tant par la dite petite rivière d’Yonne, la grande rivière d’Yonne et rivière de Seyne à flotte, liez et garottez la quantité de troys quarterons de mosle au compte du boys, et arrivez ce jour d’hier en cette ville de Paris au port des Célestins, pour l’expérimentation et première fois qu’il ait admené bois de chauffage en flotte du pays d’amont ; et afin d’en faire admené cy-après en la dicte sorte à ses dangers, des pénes, périls et fortune.

Ainsi sont venus au dit bureau, Pierre Courot, Philibert Guenot, Jehan Bonnet et Potencian Gueriet, compagnons de rivières demeurant au dict lieu de Château-sans- souef, lesquels ont dit et affirmé avoir admené à flotte pour le dict Leconte, le dict bois à ses frais, dangers, périls et fortune, dont le dict Leconte comme premier expérimentateur dudit flottage, nous a requis lectres. Ces présentes à luy octroyées, esquelles, etc…..24 avril 1547.

10 07 1547

Guy Chabot, baron de Jarnac sort vainqueur du dernier duel autorisé par le roi contre François de Vivonne, seigneur de la Châtaigneraie, en le frappant au jarret du coup de Jarnac.

23 07 1547

Monseigneur Martinez Siliceo, évêque de Tolède crée un Institut pour faire appliquer la limpieza de sangre – la pureté du sang -. Les Espagnols sont ainsi divisés en deux castes : les purs et les impurs, ces derniers pouvant connaître trois classements : différenciation, isolement par la mise en quarantaine, et élimination par le bannissement ou la mort. En termes contemporains, on nomme cela apartheid. Ignace de Loyola s’y opposera vigoureusement et courageusement, de façon constante, affichant en toute occasion sa judéophilie. Ses successeurs n’auront pas toujours ce courage et en 1593, moins de cinquante ans après cette funeste mesure, les Jésuites en adopteront le principe pour l’admission dans leur ordre.

1547

Ivan IV est le premier prince moscovite à prendre le titre de tzar de toutes les Russies. Pierre Lescot, architecte, commence la construction du Louvre : ce sera l’aile Lescot, à coté de la Tour de l’Horloge, au sud-ouest de la Cour Carrée.

05 1548

L’introduction de la gabelle dans les provinces de l’Ouest a valu aux gabelous deux mois plus tôt moult coups de fourches dans les fesses. Ce sont maintenant 20 000 paysans qui prennent Saintes, Barbézieux et entrent même à Bordeaux. Le connétable de Montmorency en vient à bout avec 10 000 soldats.

13 08 1548

Marie Stuart, reine d’Écosse n’a pas encore six ans et la voilà déjà promise au Dauphin François. Pour déjouer tous les pièges que pourraient lui tendre les Anglais, on a jugé bon qu’elle passe son enfance à la cour de France. Partie le 7 août de Dumbarton, sur la mer d’Irlande, elle arrive à Roscoff.

À l’âge de six jours Marie Stuart est reine d’Écosse : dès le commencement de sa vie s’accomplit la loi de son destin qui veut qu’elle reçoive tout trop tôt de la fortune pour pouvoir en jouir consciemment. Lorsqu’elle vient au monde au château de Linlilhgow, en ce sombre jour de décembre 1542, son père Jacques V agonise dans un château voisin, à Falkland ; il n’a que trente et un ans et cependant il est déjà écrasé par la vie, las de la lutte, las de la couronne. C’était un homme brave, chevaleresque et naguère d’humeur joyeuse, un ami passionné des arts, des femmes et un roi familier avec ses sujets : souvent, on l’avait vu sous un déguisement aux fêtes de village, où il dansait et plaisantait avec les paysans ; il était l’auteur de plusieurs chansons ou ballades qui lui survécurent longtemps dans la mémoire du peuple. Mais cet héritier infortuné d’une race malheureuse, né à une époque barbare, dans un pays insubordonné, était prédestiné à un sort tragique. Un voisin autoritaire et sans scrupules, Henri VIII, le presse d’introduire la Réforme dans ses États. Jacques V résiste et reste fidèle à l’Église ; les nobles Ecossais, toujours heureux de créer des difficultés à leur souverain, profitent de ce désaccord pour inquiéter et pousser à la guerre cet homme d’esprit enjoué et pacifique. Quatre ans plus tôt, Jacques V, aspirant à la main de Marie de Guise, lui avait clairement décrit le destin malheureux d’un roi condamné à régner sur des clans indisciplinés et rapaces : Madame, écrit-il dans sa lettre de demande en mariage, lettre d’une émouvante sincérité, je n’ai que vingt-sept ans et la vie me pèse déjà autant que ma couronne… Orphelin dès l’enfance, j’ai été le prisonnier de nobles ambitieux ; la puissante maison des Douglas m’a tenu longtemps en servitude et je hais leur nom et tout ce qui me rappelle les sombres jours de ma captivité. Archibald, comte d’Angus, de même que George, son frère et tous leurs parents exilés ne cessent d’exciter le roi d’Angleterre contre moi et les miens ; il n’y a pas de noble dans mes États qu’il n’ait séduit par ses promesses ou suborné avec son argent. Il n’y a pas de sécurité pour ma personne, rien ne garantit l’exécution de ma volonté ni celle de lois équitables. Tout cela m’effraye, Madame, et j’attends de vous appui et conseil. Sans argent, réduit aux seuls secours que je reçois de France ou aux dons parcimonieux de mon opulent clergé, j’essaye d’embellir mes châteaux, d’entretenir mes forteresses et de construire des vaisseaux. Malheureusement mes barons tiennent un roi qui veut vraiment régner pour un insupportable rival. Malgré l’amitié du roi de France et l’aide de ses troupes, malgré l’attachement de mon peuple, je crains bien de ne jamais pouvoir remporter sur mes barons rebelles une victoire décisive. Je surmonterais tous les obstacles pour ouvrir à cette nation la voie de la justice et de la paix et j’atteindrais peut-être mon but si je n’avais contre moi que la noblesse de mon pays. Mais le roi d’Angleterre ne cesse de semer la discorde entre elle et moi, et les hérésies qu’il a implantées dans mes États étendent leurs ravages jusque dans l’Église. De tout temps, mon pouvoir et celui de mes ancêtres n’a reposé que sur la bourgeoisie et le clergé, et je suis obligé de me demander si ce pouvoir durera encore longtemps.

Toutes les calamités que le roi a prévues dans cette lettre prophétique s’accomplissent et un malheur plus grave encore le frappe. Les deux fils que Marie de Guise lui a donnés meurent au berceau et Jacques V, qui se trouve alors à la fleur de l’âge, ne voit pas venir d’héritier pour cette couronne qui d’année en année pèse plus lourdement sur son front. Finalement ses barons l’entraînent dans une guerre contre la puissante Angleterre, pour le lâcher ensuite traîtreusement au moment décisif. À Solway-Moss, l’Écosse perd non seulement une bataille, mais aussi son honneur : abandonnées par leurs chefs sans avoir vraiment combattu, les troupes écossaises fuient en désordre; quant au soldat chevaleresque qu’avait été le roi, il y a longtemps à cette heure tragique que la fièvre le tient alité dans son château de Falkland et qu’il ne lutte plus contre l’ennemi étranger mais contre la mort.

Le 9 décembre 1542, par une triste journée d’hiver où le brouillard assombrit la fenêtre, un messager frappe à la porte du malade. Il lui annonce qu’une fille, qu’une héritière lui est née. Mais le cœur épuisé de Jacques V n’a plus la force d’espérer ni de se réjouir. Pourquoi n’est-ce pas un fils, un héritier ? Le moribond ne voit plus en toute chose que malheur, tragédie et ruine. Résigné il répond : La couronne nous est venue avec une femme, elle s’en ira avec une femme ! Cette sombre prophétie est sa dernière parole. Il soupire, se tourne vers le mur et ne répond plus aux questions qu’on lui pose. Quelques jours plus tard il est enterré, et voilà Marie Stuart héritière d’un trône avant que ses yeux soient bien ouverts.

Mais c’est un héritage doublement fatal que d’être reine d’Écosse et une Stuart en même temps ; jusqu’ici il n’a été accordé à aucun des membres de cette famille qui ont occupé le trône de vivre heureux ou longtemps. Deux d’entre eux, Jacques I° et Jacques III, ont été assassinés, deux autres, Jacques II et Jacques IV, sont tombés sur le champ de bataille ; et le destin a réservé à deux de leurs descendants, à cette enfant innocente et à son petit fils Charles I°, un sort encore plus tragique : l’échafaud. Aucun de ces nouveaux Atrides n’a pu atteindre le sommet de la vie ; rien ne leur est favorable. Les Stuart sont constamment obligés de se battre contre l’ennemi du dehors, contre l’ennemi du dedans et contre eux-mêmes ; l’inquiétude règne sans cesse autour d’eux, l’inquiétude est en eux. Leur pays – ung pays barbare et une gent brutelle, ainsi que le remarque avec mécontentement Ronsard égaré dans ce coin brumeux – est aussi tourmenté qu’eux-mêmes : de tout temps les moins fidèles des habitants ont été ceux qui eussent dû l’être le plus : les lords et les barons, race farouche, indomptable, aux passions effrénées, individus belliqueux et avides, arrogants et intraitables. Ces hommes qui vivent comme de petits rois dans leurs châteaux et sur leurs terres ne connaissent pas d’autre joie que la guerre ; maîtres absolus dans leurs clans, on les voit traînant à leur suite, comme du bétail, bergers et paysans dans leurs éternelles guérillas ou expéditions de brigandage. La bataille est leur plaisir, la jalousie leur mobile, l’ambition la pensée de toute leur vie. L’argent et l’intérêt, écrit l’ambassadeur français, sont les seules sirènes auxquelles les lords écossais prêtent l’oreille. Rappeler à ces hommes leurs devoirs envers leurs princes, leur parler d’honneur, de justice, de vertu, de nobles actions ne ferait que provoquer leurs rires. Semblables aux condottieri italiens dans leur amour amoral de la querelle et du pillage, mais moins civilisés et avec moins de retenue dans leurs penchants, les vieux clans puissants des Gordon, Hamilton, Arran, Maitland, des Crawford, Lindsay, Lennox et des Argyll ne font que s’agiter et se disputer sans cesse la prééminence. Tantôt ils se liguent les uns contre les autres dans des feuds de plusieurs années, tantôt ils se jurent dans des bonds solennels une fidélité de courte durée dirigée contre un tiers ; sans cesse ils nouent des alliances ou forment des associations, mais il n’y en a pas un au fond qui soit réellement attaché à l’autre et bien que tous alliés ou apparentés chacun demeure pour l’autre un rival, un ennemi mortel. Quelque chose de païen et de barbare subsiste dans leurs âmes farouches ; qu’ils se prétendent protestants ou catholiques – selon ce qu’exige leur intérêt – tous sont les petits-fils de Macbeth et de Macduff, les thanes sanglants que Shakespeare a si magistralement dépeints.

Ces hommes jaloux et indomptables ne sont vraiment unis que lorsqu’il s’agit de résister à leur maître commun, à leur roi, car l’obéissance leur est aussi insupportable que la fidélité leur est inconnue. Si cette pack of rascala pour parler comme Burns, qui était un pur Écossais, tolère encore que l’ombre d’une royauté s’étende sur ses châteaux et ses terres, seule la rivalité des clans en est la raison. Les Gordon laissent la couronne aux Stuart afin qu’elle ne tombe pas aux mains des Hamilton et les Hamilton par jalousie envers les Gordon. Mais malheur au roi d’Ecosse qui a l’audace de prétendre régner vraiment, de vouloir être le maître, d’essayer de rétablir l’ordre et la discipline dans son royaume, malheur à lui si dans un élan de jeunesse il cherche à barrer la route à l’orgueil et à la rapacité des lords ! Aussitôt cette clique, d’habitude en proie à la discorde, fraternise pour réduire son souverain à l’impuissance et si elle n’arrive pas à ses fins par l’épée, c’est au poignard qu’elle fait appel.

C’est un pays tragique, déchiré par de funestes passions, sombre et romantique comme une ballade que cette petite presqu’île du nord de l’Europe, et de plus c’est un pays pauvre. Car une guerre éternelle détruit toutes ses forces. Les rares villes qui ne sont pas des villes à vrai dire mais des agglomérations de chaumières tapies derrière une forteresse ne peuvent jamais atteindre à la richesse ou même à une aisance bourgeoise parce que toujours pillées ou incendiées. D’autre part les burgs aujourd’hui encore sinistres et formidables dans leurs ruines ne représentent pas de véritables châteaux où règnent le luxe et la magnificence ; ce sont des forteresses imprenables destinées à la guerre et non à l’aimable pratique de l’hospitalité. Entre cette poignée de grands seigneurs et leurs serfs, il manque la puissance créatrice d’une classe moyenne, force nourricière et conservatrice d’un État. La seule région où la densité de la population soit élevée, celle située entre la Tweed et le Firth, trop près de la frontière anglaise, est constamment ravagée et dépeuplée par les invasions. Dans le nord, on peut voyager pendant des heures le long de lacs abandonnés, à travers des prairies désertes et de sombres forêts sans rencontrer une ville, un village, un château. Les localités ne se pressent pas les unes contre les autres comme dans les régions surpeuplées de l’Europe, pas de larges routes qui favorisent le négoce et l’essor des villes, pas de navires quittant les rades pavoisées d’oriflammes, comme en Angleterre, en Hollande et en Espagne pour ramener l’or et les épices d’au-delà des océans ; comme aux temps patriarcaux, les gens de ce pays vivent pauvrement de l’élevage des moutons, de la pêche et de la chasse : par ses lois et ses mœurs, par sa pauvreté et sa barbarie, l’Écosse d’alors est de cent ans en retard, pour le moins, sur les autres pays. Tandis que dans toutes les villes maritimes d’Europe les banques et les bourses commencent à prospérer, tandis que les échanges d’une nation à l’autre se font avec de l’argent et de l’or, ici, comme aux âges bibliques, une fortune s’évalue et se compte en moutons : Jacques V, le père de Marie Stuart, en possède dix mille et c’est là tout son avoir. Il ne dispose pas d’un trésor ; il n’a ni armée ni garde du corps pour assurer le maintien de son autorité, car il ne pourrait pas les payer et le Parlement, où les lords font la loi, n’accordera jamais à son roi les moyens d’acquérir une puissance réelle. Tout ce que le roi possède, en dépit de cet état d’indigence extrême, lui a été procuré ou donné par de riches alliés, par la France ou par le Pape ; chaque tapis, chaque Gobelins, chaque candélabre qui orne ses appartements et ses châteaux, il l’a payé d’une humiliation.

Cette éternelle misère est une plaie suppurante sur le corps de l’Écosse par laquelle s’échappe sa puissance politique. En raison de la nécessité et de la cupidité de ses rois, de ses lords, de ses barons, cet État sera toujours un jouet sanglant entre les mains des puissances étrangères. Celui qui combat contre le roi et pour le protestantisme est à la solde de Londres ; celui qui se bat pour le catholicisme et les Stuart est à celle de Paris, de Madrid et de Rome : toutes ces puissances payent le sang écossais rubis sur l’ongle. La balance oscille toujours entre deux grandes nations, la France et l’Angleterre ; aussi cette voisine immédiate d’Albion est-elle une partenaire irremplaçable pour la France. Toutes les fois que les armées anglaises envahissent la Normandie, la France aiguise en toute hâte ce couteau pour l’enfoncer dans le dos de son adversaire ; au premier appel, les Écossais, de tout temps belliqueux, courent à la frontière et se précipitent sur leurs auld enemies ; même en temps de paix ils sont pour ceux-ci une menace perpétuelle. Le renforcement militaire de l’Écosse est le constant souci de la politique française ; rien de plus naturel donc que de son côté l’Angleterre cherche à briser cette puissance en excitant les lords et en provoquant sans cesse des rébellions. C’est ainsi que ce malheureux pays est le théâtre d’une guerre longue et douloureuse dont l’issue est liée au destin de l’innocente enfant qui vient de naître.

N’est-ce pas un symbole au plus haut point dramatique que cette lutte commence en fait à la naissance de Marie Stuart. L’enfant est encore au maillot, elle ne parle pas, ne pense pas, ne sent pas, à peine, même, peut-elle mouvoir ses menottes dans son berceau que déjà la politique cherche à s’emparer de son corps informe, de son âme inconsciente. C’est le destin de Marie Stuart d’être toujours écartée des calculs dont elle est l’objet. Il ne lui sera jamais accordé de disposer librement de son moi, sans cesse elle restera prisonnière de la politique, le jouet de la diplomatie, l’objet des convoitises étrangères, elle ne sera que reine, gardienne de la couronne, l’alliée ou l’ennemie. À peine le messager a-t-il apporté à Londres la nouvelle de la mort de Jacques V et celle de la naissance de sa fille, l’héritière du trône d’Écosse, que Henri VIII décide de demander au plus tôt la main de cette précieuse fiancée pour son fils et héritier Édouard, encore mineur. La politique ne s’occupe jamais des sentiments, mais de couronnes, de pays, de droits d’héritage. L’individu, son bonheur, sa volonté n’existent pas pour elle, ils ne comptent pas à côté des valeurs réelles et positives du monde. Cette fois, cependant, l’idée d’Henri VIII de fiancer l’héritière du trône d’Écosse avec l’héritier du trône d’Angleterre est pleine de bon sens et d’humanité même. Il y a longtemps que cette division permanente entre les deux nations sœurs n’a plus de raison d’être. Formant une même île au milieu de la mer, protégées et assaillies par les mêmes eaux, de races alliées et se trouvant dans les mêmes conditions d’existence, il n’est pas douteux qu’un même devoir s’impose aux nations anglaise et écossaise : s’unir; ici la nature a clairement exprimé sa volonté. Seule la jalousie de deux dynasties s’oppose encore à la réalisation de ce dessein ; mais si grâce à un mariage la discorde qui règne entre elles se transforme en union, alors les héritiers communs des Stuart et des Tudor pourront être à la fois rois d’Angleterre, d’Écosse et d’Irlande, une Grande-Bretagne puissante et unie pourra prendre part à un combat d’un caractère plus élevé : la lutte pour la suprématie mondiale.

Hélas! en politique chaque fois, sans exception, qu’une idée claire et logique apparaît, elle est compromise par de folles combinaisons. D’abord tout semble marcher à souhait. Les lords auxquels on s’est hâté de remplir les poches adhèrent avec joie à la proposition de mariage. Mais un simple parchemin ne suffit pas au prudent Henri VIII. Trop souvent il a été dupe de l’hypocrisie et de la rapacité de ces hommes soit disant d’honneur pour ne pas savoir qu’un traité n’engage jamais des gens de peu de foi et que devant une offre plus avantageuse ils seraient aussitôt prêts à vendre l’enfant royal à l’héritier du trône de France. Aussi, comme première condition, exige-t-il des négociateurs écossais la remise immédiate de la mineure à l’Angleterre. Mais si les Tudor se méfient des Stuart, ceux-ci ne se méfient pas moins des Tudor et la mère de Marie, en particulier, s’élève contre cette prétention. Fervente catholique comme tous les Guise, elle ne veut pas confier l’éducation de son enfant à des hérétiques ; outre cela elle a découvert sans peine dans le traité un piège dangereux. En effet, dans une clause secrète, les négociateurs écossais, subornés par Henri VIII, se sont engagés, au cas où Marie mourrait prématurément, à intervenir pour que, malgré cela, le gouvernement et la possession du royaume d’Écosse reviennent à Henri VIII. Ce point est grave ; on peut toujours craindre de la part d’un homme qui a déjà fait trancher la tête à deux de ses femmes que pour disposer d’un héritage si important il ne hâte la mort de l’enfant. Aussi, en mère soucieuse de la vie de sa fille, Marie de Lorraine refuse de l’expédier à Londres. Il s’en faut de peu qu’une guerre ne sorte de cette demande en mariage. Henri VIII envoie des troupes en Écosse pour s’emparer de force du gage précieux que représente Marie.

L’ordre transmis à ses soldats donne une idée de la froide brutalité de l’époque : C’est la volonté de Sa Majesté que tout soit exterminé par le feu. Brûlez et rasez Édimbourg dès que vous y aurez pris et pillé tout ce que vous pourrez… Pillez Holyrood et autant de villes et de villages des environs d’Édimbourg qu’il vous sera possible, pillez, incendiez et réduisez à l’obéissance Leith et toutes les autres villes, exterminez sans ménagement hommes, femmes, enfants, partout où vous rencontrerez de la résistance. Tels des Huns, les bandes armées de Henri VIII envahissent la frontière. Mais au dernier moment, la mère et l’enfant sont mises en sûreté au château fort de Stirling et Henri VIII doit se contenter d’un traité dans lequel l’Écosse s’engage à remettre Marie Stuart à l’Angleterre (toujours elle sera traitée et vendue comme un objet) le jour où elle aura atteint sa dixième année.

Tout semble être heureusement arrangé. Mais de tout temps la politique a été la science de l’absurdité. Elle est opposée aux solutions simples, naturelles et raisonnables ; les difficultés représentent son plus grand plaisir et la discorde est son élément. Bientôt le parti catholique commence de secrètes intrigues ; il se demande si l’on ne ferait pas mieux de vendre l’enfant – qui ne sait encore que sourire et gazouiller – au fils du roi de France au lieu de le livrer au fils du roi d’Angleterre. Et quand Henri VIII meurt, le désir des Écossais de respecter le traité est déjà bien faible. Mais voici que le protecteur anglais Sommerset exige au nom du roi mineur Édouard la remise de la petite fiancée et comme l’Ecosse résiste il envoie une armée pour faire entendre aux lords le seul langage qu’ils comprennent : celui de la force. Le 10 septembre 1547 la bataille – ou plutôt la boucherie – de Pinkie réduit à néant la puissance écossaise ; plus de dix mille morts jonchent le champ de bataille. Marie Stuart n’a pas encore atteint sa cinquième année que déjà des rivières de sang ont coulé à cause d’elle.

Maintenant l’Écosse s’offre sans défense aux Anglais. Mais dans ce pays vingt fois pillé il reste peu de chose à prendre ; pour les Tudor, il ne contient en vérité qu’un seul trésor, Marie, qui personnifie la couronne et ses droits. Mais, au grand désespoir des espions anglais, elle a disparu du château de Stirling. Même parmi les familiers, personne ne sait où la reine-mère la tient cachée. L’endroit est excellemment choisi : la nuit et en grand secret des serviteurs tout à fait sûrs l’ont conduite au couvent de Inchmahome, blotti sur une petite île du lac de Menkeith, dans le pays des sauvages, comme le rapporte l’ambassadeur français. Aucun chemin ne mène à ce lieu romantique : il a fallu transporter la précieuse cargaison en canot sur le rivage de l’île où elle a été confiée à de pieux gardiens qui ne quittent jamais leur couvent. Là, dans un profond mystère, loin de l’agitation et des tourments du monde, l’insouciante enfant vit à l’abri des événements, tandis que par-delà les mers la diplomatie file activement sa destinée. Entre temps, la France est entrée en scène, menaçante, pour empêcher que l’Angleterre ne soumette l’Écosse à son joug. Henri II envoie une flotte puissante et le lieutenant-général du corps expéditionnaire français demande au nom du roi la main de Marie Stuart pour son fils héritier François. En une nuit, le sort de l’enfant a subitement changé grâce au vent de la politique qui souffle sur la Manche, violent et belliqueux ; au lieu d’être reine d’Angleterre, la fille des Stuart est brusquement destinée à devenir reine de France. À peine ce nouveau et avantageux marché est-il conclu en bonne et due forme que le 7 août 1548 Marie Stuart, alors âgée de cinq ans et huit mois, est expédiée en France, où réside le nouveau fiancé qu’on lui a choisi et qui lui est aussi inconnu que le premier.