| Publié par (l.peltier) le 6 septembre 2008 | En savoir plus |

28 10 1940

Mussolini décide d’envahir la Grèce : il va tomber sur un bec qui s’appelle Ioánnis Metaxás, premier ministre, en fait dictateur depuis le 4 août 1936. À l’ultimatum envoyé par Mussolini, il avait répondu en français : Alors, c’est la guerre, phrase à laquelle les grecs préféreront un Non, plus concis, faisant de ce 28 octobre le jour du Non, leur fête nationale. Hitler devra venir à son secours, sans aucunement mesurer alors le prix de cet engagement : les forces engagées en Grèce manqueront sur le front de l’est, contre la Russie, quand il déclenchera, 8 mois plus tard, l’opération Barbarossa. Le retard entraîné pour prendre Moscou sera d’un mois, qui permettra au général Hiver de transformer l’offensive allemande en déroute.

2 11 1940

Jean Moulin, préfet de Chartres, est relevé de ses fonctions par le gouvernement de Vichy. La prise d’effet est fixée au 16 novembre. Il passera 9 mois en zone libre, essentiellement à Marseille, entrera en contact avec Frenay, qui animait alors le Mouvement de Libération Nationale, tenait le journal Vérités qui deviendra Combat. Frenay venait du Deuxième bureau de l’État Major de Vichy et ses premiers adhérents, de l’armée d’armistice.

7 11 1940

Inauguré quatre mois plus tôt, le pont de Tacoma, dans le Puget Sound, État de Washington, avec un porté principal de 854 mètres, s’effondre après plus d’une heure d’oscillations dues à des phénomènes qui n’avaient jusque là été pris en compte que dans l’aviation. Le vent n’était pas très important : 68 km/h.

8 11 1940

Paul Langevin, grande figure scientifique, professeur au Collège de France, est arrêté.

11 11 1940

Des étudiants parisiens ont fait circuler des tracts appelant à défiler sur les Champs Élysées en direction de la tombe du soldat inconnu, et ils sont près de 3000 à le faire, jusqu’à ce que les forces d’occupation, stupéfaites dans un premier temps de tant d’inconscience, tirent en l’air pour disperser tout le monde. Une semaine après les faits, il restera encore 140 personnes sous les verrous, sur les 200 qui avaient été arrêtées les jours suivants.

Étudiant de France,

Le 11 Novembre est resté pour toi jour de

Fête Nationale

Malgré l’ordre des autorités opprimantes, il sera

Jour de Recueillement.

Tu n’assisteras à aucun cours

Tu iras honorer le Soldat Inconnu à 17 h 30

Le 11 Novembre 1918 fut le jour d’une grande victoire

Le 11 Novembre 1940 sera le signal d’une plus grande encore

Tous les étudiants sont solidaires pour que

Vive la France.

Recopie ces lignes et diffuse-les.

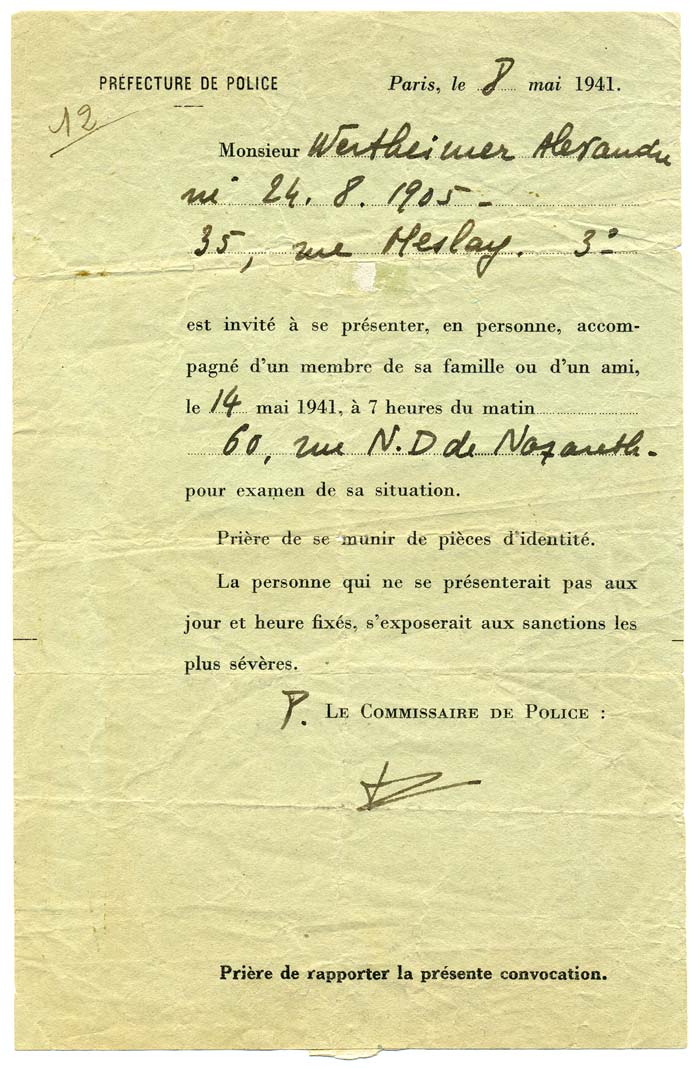

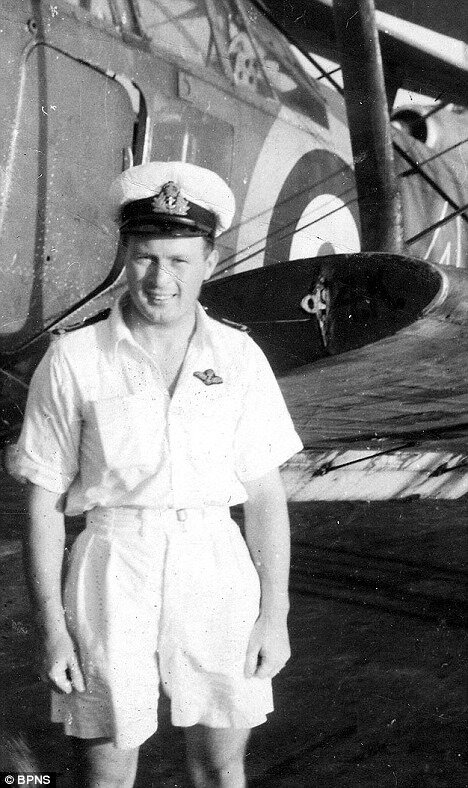

Au fond du talon de la botte italienne, Tarente abrite d’importants chantiers navals qui assurent essentiellement des réparations et de l’entretien. Mais les conquêtes italiennes en Cyrénaïque, demandant un soutien logistique des nombreux convois, ont entraîné le déplacement du principal de la Regia Marina, la puissante marine italienne à Tarente. Les batteries anti-aériennes, les filets sous-marins, les ballons de barrage y sont insuffisants. De leur côté, les Anglais veulent assurer aussi la sécurité de leurs convois en provenance d’Égypte, du canal de Suez, pour l’île de Malte et de Chypre : ils voient là l’occasion rêvée de faire un coup : tous les oiseaux sont dans le nid, s’exclame l’amiral Andrew Cunningham, en charge de la Méditerranean Fleet. Il prend le risque de faire approcher Tarente par sa flotte à moins de 130 nautiques – on est à la portée des radars – et de là ses avions bombardiers Fairey-Swordfish peuvent décoller du porte-avions Illustrious et lâcher leurs bombes sur la flotte italienne : les dommages seront suffisamment importants, pour handicaper gravement les convois vers la Lybie, mais aucun bateau ne sera coulé. Ces bombes avaient été adaptées aux faibles fonds de la rade de Tarente -12 m -, quand les torpilles classiques ont besoin de 30 mètres de fond pour être opérationnelles. La bataille aura fait 59 morts. Six mois plus tard, en mai 1941, l’attaché militaire naval du Japon à Berlin, Takeshi Naito, se rendra à Tarente avec une mission militaire japonaise pour enquêter et analyser l’attaque. Ses observations seront transmises à l’amirauté japonaise qui en prendra bonne note pour attaquer les Américains à Pearl Harbour, dont les fonds vont de 12 à 14 mètres.

Le bombardier-torpilleur Fairey Swordfish, [espadon] 11 m de long, dispose en interne, de 2 mitrailleuses Vickers de 7,7 mm (une fixe, orientée vers l’avant et une montée sur affût mobile tirant vers l’arrière). Et en externe, au choix : une torpille de 457 mm pesant 760 kg, une mine ou bombe de 680 kg, 8 roquettes de 127 mm ou encore 4 bombes de 113 kg. L’Illustrious en embarque 18.

14 au 15 11 1940

Mondscheinsonate – la sonate au clair de lune (Beethoven) – c’est le nom que donne les Allemands en cette nuit de pleine lune à un déluge de bombes sur Coventry, sur laquelle 449 bombardiers larguent 450 tonnes de bombes, faisant 568 morts et 723 blessés ; rasée, la cathédrale Saint Michel ne sera jamais reconstruite.

11 1940

Suite à l’échec d’une insurrection armée en Cochinchine, le Parti Communiste vietnamien est décapité.

Les coulisses des alliances secrètes expliquent pas mal de choses à venir : Gaston Palewski est directeur de cabinet de de Gaulle à Londres. Peu avant sa mort, il révèlera ses rapports avec Ivan Maïski, ambassadeur soviétique à Londres, quand l’URSS était encore l’alliée de l’Allemagne nazie ; relation officieuse nouée à l’initiative du chef de la France libre, et qui avait reçu d’entrée le meilleur accueil de la part de Maïski puisqu’il écrit : Il me reçut en témoignant beaucoup d’intérêt vis-à-vis de notre mouvement (…). J’ai eu l’impression avec lui de parler avec un allié potentiel. Or c’était le moment où l’Allemagne semblait invincible. Et pourtant Maïski tenait à entretenir avec nous une relation officieuse.

1 12 1940

Christian Pineau et Robert Lacoste créent à Paris Libération, journal clandestin de la Résistance. Un ancien officier de marine, journaliste, d’abord maurassien et antisémite avant d’évoluer vers le socialisme, Emmanuel d’Astier de La Vigerie, fera de même à Lyon en juillet 1941. Les oppositions fratricides entre d’Astier et Frenay mèneront la Résistance au bord de l’éclatement.

Pour soulever un poids si lourd Sisyphe, il faudrait ton courage. Je ne manque pas de cœur à l’ouvrage Mais le but est long et le temps est court

Irène Némirovsky

15 12 1940

Le Reich rend à la France la dépouille de l’Aiglon :

Paris, n’entends-tu pas ce soir le cri des aigles ?

Les vautours sont vainqueurs en cet hiver de mort.

Ils ont tout profané, et ton âme et ton corps.

Paris, entends ce soir, entends le cri des aigles.

Monique Difrane, jeune étudiante résistante

Le Canard enchaîné titrera : ils nous prennent le charbon et nous rendent les cendres.

23 12 1940

Paul Grüninger est condamné par le gouvernement suisse pour manquement réitéré à son devoir de fonction : capitaine, chef de la police de Saint Gall, près de la frontière autrichienne, il antidate systématiquement les visas des juifs autrichiens qui ont fui l’Anschluss depuis mars 1938, car la Suisse a fermé ses frontières dès le mois d’août 1938. Le procédé ne sera découvert que début 1939, Grüninger sera licencié en avril et jugé en octobre. Il mourra dans le plus complet dénuement, en 1972.

29 12 1940

Dans un discours radiodiffusé, Roosevelt annonce la mise en place de l’économie de guerre : l’Amérique devient the arsenal of Democracy. À peu près en même temps, Hitler, constatant les insuffisances italiennes, envoie en Méditerranée le 10° corps aérien et une vingtaine de sous-marins.

31 12 1940

Matsuoka Yosuke, ministre des Affaires étrangères du Japon, déclare à un groupe d’hommes d’affaires juifs : Je suis responsable de l’alliance avec Hitler, mais je n’ai jamais promis de conduire une politique antijuive au Japon. Ceci n’est pas seulement mon opinion personnelle, mais celle du Japon, et je n’ai pas honte de la proclamer au monde entier. En 1941, de nombreux Juifs s’installeront au Japon et la Yeshiva Mir sera la seule école juive à avoir survécu à la Shoah. Les Japonais ne toucheront jamais au ghetto de Shangaï.

12 1940

Les Anglais s’emparent de la Cyrénaïque [est de l’actuelle Libye], prendront Tobrouk en janvier 1941 et Benghazi en février.

1940

Sans être encore entré en guerre, les États-Unis et l’Australie participent à l’effort de guerre.

Le premier Mc Do, un Drive In a ouvert ses portes à Pasadena, près de Los Angeles. Maurice et Richard MacDonald en tirent pendant 8 ans de très confortables bénéfices. Mais ils éprouvent tout de même le besoin de changer la formule : la carte ne propose plus que 20 plats, réduisant son offre à ceux que 80 % des clients ont l’habitude de commander. La taille des hamburgers a diminué, mais ils ne coûtent plus que 15 cents, prix sans concurrence. La vaisselle a été remplacée par des gobelets et des assiettes en carton … finis les vols… Les clients ne sont plus servis à bord de leur voiture mais passent commande à un guichet… finis les plongeurs… limité, le nombre des employés. Dans la nouvelle clientèle, les jeunes cèdent la place aux familles : les enfants adorent le spectacle de la cuisine. En 1954, Ray Croc, vendeur d’appareils ménagers, s’intéresse à leur magasin, en constatant qu’ils ont appliqué à la restauration rapide la recette d’Henry Ford, l’inventeur de la voiture populaire bon marché : un choix réduit d’options combiné à une rationalisation très poussée de la fabrication : voilà pourquoi les deux frères lui ont acheté dix Multimixer. Il s’associe à eux et obtient le droit de commercialiser leur savoir faire, par le biais de la franchise. Au début, le manuel d’exploitation que doivent respecter les franchisés ne dépasse pas 15 pages. En 1958, il en compte 75. Trente ans plus tard, il atteint les 600 pages et pèse 1,8 kg. Ray Kroc devient le seul propriétaire en 1961. En 2009, on compte 32 000 restaurants dans 119 pays, 1 134 en France, implantés dans 859 communes, employant 55 000 personnes.

2 01 1941

Création de l’Ordre des Architectes.

4 01 1941

En Chine, dans le sud Anhui, les troupes de Tchang Kaï-chek anéantissent la Nouvelle Quatrième Armée des communistes de Mao Zedong : mais cette victoire est impopulaire alors que s’accumulent les échecs face aux Japonais et ce sont les rangs communistes qui grossiront.

11 01 1941

Le commandant Jean Colonna d’Ornano, à la tête d’une dizaine tout au plus de clochards épiques – pour reprendre les termes d’André Malraux – tous issus des rangs des républicains espagnols, meurt à Mourzouk, en Lybie – plein sud de Tripoli -, au cours d’un raid conjoint avec les Anglais. Javier Cercas se souviendra de ces soldats : […] un interminable désert ardent et un soldat seul, brandissant le drapeau d’un pays qui n’est pas le sien, d’un pays qui est tous les pays à la fois et qui n’existe que parce que ce soldat brandit son drapeau renié, soldat jeune, déguenillé, poussiéreux et anonyme infiniment minuscule dans cette mer flamboyante de sable infini, marchant de l’avant sous le soleil noir de la fenêtre, sans savoir très bien où il va, ni avec qui, ni pourquoi, sans y attacher grande importance, pourvu que ce soit de l’avant, de l’avant, de l’avant, toujours de l’avant.

Javier Cercas. Dernières lignes de Les soldats de Salamine Actes Sud 2002

Sur le point de regagner la France en mars 1940, la débâcle de juin l’avait surpris à Brazzaville, le faisant revenir sur ses projets. Le 18 août, à la demande du colonel de Larminat, il s’était rendu à Lagos pour y retrouver Leclerc, Hettier de Boislambert et Pleven arrivés d’Angleterre. Rapidement les objectifs et les missions avaient été répartis : le 26 août, accompagné de Pleven, il atterrit à Fort-Lamy et le gouverneur Eboué proclame le rattachement du Tchad à la France Libre, au moment où Leclerc et Hettier de Boislambert débarquent à Douala et apportent la contribution du Cameroun au grand mouvement libérateur de l’Afrique. Avec le grade de lieutenant-colonel, d’Ornano devient l’adjoint du chef de corps du Régiment de Tirailleurs Sénégalais du Tchad. Il avait écrit au capitaine Jacques Massu, en poste à Zouar le 13 novembre 1940 un courrier qui précise le contexte de ce raid sur Mourzouk : Il y a une semaine environ, un certain major anglais du nom de Bagnold était notre hôte. C’est un spécialiste des raids sahariens en automobile. En 1932, il est allé au Caire à Jef-Jef : c’était en temps de paix, mais entre nous ce n’était pas mal. Ce qui est mieux, c’est qu’il y a un mois environ, trois de ses voitures sont à nouveau parties du Caire, sont allées se balader à Koufra, au puits de Sara, à Aquenat et à Tekro, tout cela à la barbe des Italiens et à la nôtre… Or donc le sire Bagnold est venu me dire qu’il avait l’intention de revenir dire bonjour aux Italiens de la Libye occidentale. Il partirait du Caire avec 25 voitures (deux patrouilles de 12 et 13), traverserait tout le territoire italien et viendrait se ravitailler chez nous au Tibesti, pour commencer le vrai travail, c’est-à-dire remonter sur Wig el Kébir, tâcher de faire sauter ce pénitencier et de lâcher dans le bled les salopards qui y sont gardés. Il pourrait s’y trouver des prisonniers politiques intéressants. Puis aller faire un tour du côté de Mourzouk et, si le morceau n’est pas trop gros, tâcher de s’y amuser un brin. Tenter de barboter quelque convoi de ravitaillement ou courrier. Dire bonjour au passage à Gatroun et Tedjere et revenir à Zouar par Toummo.

Lorsque le sire Bagnold m’eut exposé sa petite affaire, j’ai boudé, lui disant qu’il me coupait l’herbe sous les pieds, puisque j’avais sollicité l’autorisation de faire quelques choses dans les environs de Tedjere et je lui ai demandé la participation d’un petit élément français, histoire de se faire la main et de prendre une petite leçon de raid motorisé. Il m’a aussitôt répondu que cela allait tout à fait dans ses idées et m’a proposé dix places. Il va sans dire que vous seriez le n° 1 des dix places… Je me suis mis également sur les rangs.

14 01 1941

Ouverture du camp de Rivesaltes, 10 km au nord de Perpignan. Le but initial était d’en faire le centre d’accueil des soldats d’outre-mer – essentiellement nos Tirailleurs Sénégalais -. Pour ce faire l’armée avait acquis à petit prix 600 ha de cailloux sans eau dès 1935, sur lesquels elle avait implanté 150 grandes baraques à même de recevoir 10 000 personnes. La défaite ayant rendu caduque cette affectation, on avait accueilli dès décembre 1940 des Allemands expulsés de chez eux. Administré jusqu’alors par l’armée, le camp passait dès lors sous administration civile de Vichy, qui va y faire passer bien des indésirables : réfugiés espagnols, tziganes, juifs, – Serge Klarsfeld le nommera le Drancy de la zone libre. On osera loger dans ces baraques avec des ouvertures sans fenêtres des femmes, des enfants, dont la mortalité sera évidemment très élevée. Après l’invasion de la zone libre, les Allemands en feront un camp d’instruction pour leurs troupes. À la fin de la guerre, l’armée reprendra le camp pour y mettre des prisonniers de guerre ; puis il deviendra camp d’instruction pour les Algériens de l’armée française pendant la guerre d’Algérie, et enfin centre d’hébergement pour les harkis quand ceux-ci préféreront vivre à la dure en France plutôt qu’avoir la gorge tranchée chez eux. Dans les années 2010, le Conseil régional Languedoc Roussillon demandera à Rudy Ricciotti, architecte, un Mémorial qui sera inauguré en 2015 : magnifique réussite architecturale, respectueuse du lieu tout en mettant en œuvre une muséographie moderne.

De façon générale c’est la guerre qui permettra à nombre de ces réfugiés espagnols de quitter ces camps de la honte : les 1 800 000 prisonniers de guerre feront de l’État français un demandeur : les réfugiés seront alors intégrés dans l’économie de guerre, au sein de compagnies de travailleurs étrangers, presque de statut militaire. Ces unités seront très fréquemment de foyers de constitution de groupes de résistants qui adhéreront notamment aux Francs Tireurs et Partisans – FTP -. Et les premiers libérateurs de Paris seront des Espagnols combattant au sein de la 2° DB.

15 01 1941

Olivier Messiaen, comme 1,5 million d’autres jeunes Français, a été fait prisonnier et se trouve au stalag VIII-A, dans la plaine de Görlitz, en Prusse Orientale : un orchestre – violon, violoncelle, clarinette et piano – joue le Quatuor pour la fin des temps qu’il vient de terminer. C’est dans l’oflag XIIB de Mayence que Fernand Braudel, écrira la quasi-totalité de sa thèse sur La Méditerranée au temps de Philippe II.

Il effectue le travail de mémoire, loin de ses fiches, restées à Paris, et loin de toute bibliothèque de recherche. Il a tout de même accès, en tant que recteur improvisé de l’université de prisonniers qu’il a constituée, par l’intermédiaire de ses gardiens – qui le surnomment Magnifizenz – à des ouvrages de recherche en langue allemande, comme ceux de Max Weber, Werner Sombart Georg von Below… L’ampleur du travail réalisé est à porter en grande partie au crédit de sa prodigieuse mémoire.

Wikipedia

Oflag IV-D d’Elsterhorst

23 01 1941

Leclerc et ses hommes se lancent dans le désert pour s’emparer de l’oasis de Koufra, poste italien perdu dans le désert lybien, 1 700 km au nord-est. Parmi eux, le 3° bataillon de marche du Tchad, composé de républicains espagnols. Ils n’emportent qu’un seul canon. C’est plutôt loin certes, mais la force symbolique de la cible a emporté la décision : affaiblir le prestige italien dans la région et maintenir la France dans la guerre.

24 01 1941

Les Anglais emmenés par le général Montgomery, prennent Tobrouk aux Italiens du général Graziani, faisant 130 000 prisonniers.

début février 1941

Slavomir Rawicz, officier polonais de 25 ans, a été condamné à 25 ans de camp de travail en Sibérie. Il a quitté sa cellule de la Lubyanka depuis déjà plus de 2 mois : 4 800 km en train, debout dans des wagons à bestiaux transformés, contraint à organiser des tours de rotation à l’intérieur du wagon pour que ce ne soit pas toujours les mêmes qui soient contre les parois gelées du froid extérieur… n’étant nourri que de pain sec et de mauvais café, envahis de poux, pendant un interminable mois qui le mène à Irkoutsk, près de l’extrémité sud-ouest du lac Baïkal. Les survivants repartent de là à pied, enchaînés par colonnes de deux à un camion roulant à 6 km/h, vers le nord, pour une hallucinante marche de 50 jours, puis, une fois ceux-ci immobilisés par la tempête de neige, derrière des traîneaux tirés par des rennes appartenant à des Ostyaks vivant dans les parages et réquisitionnés par les soldats du convoi, pour arriver finalement au camp 303, à quelques 400 km au sud-est de la ville de Yakoutsk.

Il y déploiera rapidement des talents de menuisier pour fabriquer des skis… ce qui lui vaudra double ration… de quoi mettre de côté les fourrures et vivres nécessaires pour les premiers jours d’une évasion… qui devient un projet de plus en plus élaboré… La femme du commandant, qui s’ennuie ferme, l’a pris en sympathie : il lui a réparé son poste Telefunken et, – provocation, goût du jeu ? – elle devine, approuve et collabore à son projet.

Il parvient à réunir 7 hommes : trois Polonais, un Lituanien, un Letton, un Yougoslave et un Américain (il participait à la construction du métro de Moscou et le NKVD avait finalement décidé qu’il ne pouvait qu’être un espion)… Sept hommes qui mirent à profit une absence du commandant du camp et une bonne chute de neige – rien de mieux pour effacer les traces – à la mi-avril 1941 pour se faire la belle, direction plein sud : le lac Baïkal dans un premier temps. Les provisions du camps parviennent tant bien que mal à être relayés par les surprises du voyage : un jour, c’est un renne qui s’est emmêlé les bois dans les racines d’un arbre, et dont ils se régalent toute une journée, en emportant le lendemain les restes du festin, un autre, c’est un bûcheron solitaire à qui ils ont confisqué son arme et qui leur donne toutes ses provisions : par précaution ils emporteront le fusil, le temps de mettre de la distance, puis l’accrocheront bien en évidence à une branche d’arbre.

Toute leur progression se fait en zone inhabitée, à raison de près de 40 km chaque jour… pas bien loin de la rive nord du lac Baïkal, ils aperçoivent une silhouette qui prend la fuite à leur vue : ils la neutralisent… pour s’apercevoir qu’il s’agit d’une jeune Polonaise qui s’est enfuie d’un kolkhoze proche d’Irkoutsk : elle sera désormais des leurs… jusqu’au milieu du désert de Gobi où elle mourra de soif et d’épuisement.

Entrés dans le désert de Gobi, avec un seul gobelet d’eau, ce n’est qu’au bout de plusieurs jours qu’ils trouvent une toute petite oasis où ils étanchent leur soif pendant plus d’un jour. La jeune polonaise meurt peu après. Ils arrivent encore presque mourants sur une tache de boue humide où ils parviennent à se réhydrater. Ils sont devenus de bons chasseurs de serpents, leur seule nourriture pendant de nombreux jours. Le désert de Gobi aura raison de la vie d’un second compagnon, quelques jours après la petite Polonaise. Les cinq survivants atteindront le Tibet, évitant Lhassa pour gagner directement les Indes, franchissant les Himalaya. Un troisième meurt la nuit, sans avoir manifesté aucun signe de malaise. Ils verront longuement un couple de yétis. Un quatrième mourra d’une chute dans un précipice, à la veille de la fin de leur calvaire, en mars 1942 : ils avaient alors parcouru plus de 4000 km à pied.

Résumé de À marche forcée de Slavomir Rawicz Phébus 2002

La première édition date de 1956… l’ouvrage fût traduit en dix-huit langues… nombreux sont ceux qui mirent en doute la véracité du récit… dont Peter Fleming, correspondant du Times, compagnon de voyage d’Ella Maillart et frère de Ian Fleming, le père de James Bond, qui écrivit après la lecture du livre : À mon grand regret, je suis forcé d’en déduire que l’ensemble de cet excellent livre est purement fictif. L’auteur n’a pas fait le voyage du tout.

Slavomir Rawicz mourra en Angleterre le 5 avril 2004. Un film sortira en 2011.

Et on se laisse convaincre sans peine par Peter Fleming : car comment croire qu’un officier polonais, avec toute la culture générale que cela suppose, et plus précisément en histoire et géographie, pouvait ne rien connaître au désert de Gobi, de son existence, de sa situation, de sa nature physique – de la pierre et non du sable -… à la rigueur un ingénieur américain, – les Américains montrent tous les jours que la géographie n’est pas leur tasse de thé – mais pas un officier polonais ! comment croire qu’ils ont pu s’engager dans un désert à huit, munis d’un seul gobelet d’eau, comment croire que les nomades mongols rencontrés entre la frontière et le désert ne leur aient pas fait comprendre qu’on ne pouvait s’aventurer là sans eau et enfin, comment croire que l’on puisse survivre à un effort continu pendant plusieurs jours sans boire ! et comment croire encore que l’on puisse prétendre avoir traversé le Tibet sans rien connaître de la Tsampa, nourriture à base de farine d’orge consommée dans toute l’Asie centrale.

Dans L’Axe du loup (Robert Laffont, 2004), Sylvain Tesson raconte ses huit mois à pied, à cheval et à vélo sur les traces de Rawicz et des évadés du goulag. Il cherche l’introuvable camp 303 au nord d’Irkoutsk (l’ONG russe de défense des droits de l’homme Mémorial n’en a jamais entendu parler), et, en 2006, l’enquête d’Hugh Levinson, journaliste de la BBC montrera que Rawicz ne s’était pas évadé mais qu’il avait été libéré en 1942 dans le cadre d’un accord anglo-soviétique.

Il dit s’être nourri de serpents, et ce sont des couleuvres qu’il demande à ses lecteurs d’avaler ! Et, tout au bout du voyage, était-il vraiment indispensable de mettre en scène l’incontournable cerise sur le gâteau, qu’est le yéti, pour tout aventurier de l’Himalaya qui se respecte ? Yéti, dont l’existence pourrait bien prendre la forme de ce qu’en dit un moine tibétain dob-dob, – c’est-à-dire, moine des services de sécurité : Il y avait également des ours dans ces collines. Nous les appelions ours-chiens, ou encore ours-hommes, je crois que ce sont eux que les étrangers appellent hommes des neiges. L’un d’entre eux fut tué pendant mon séjour, et j’eus la chance de pouvoir l’observer attentivement. Sa fourrure tirait sur le roux et ses énormes pieds carrés se terminaient par de longues griffes acérées. Sa face m’intéressa particulièrement. Elle était beaucoup plus plate que celle des ours qu’on trouve plus bas, un peu comme celle d’un singe ou même d’un homme. Celui-ci était un mâle adulte et son corps ressemblait bien plus à celui d’un ours qu’à un homme.

Tashi Khedrup. Mémoires d’un moine aventurier tibétain. Picquier poche 2001

Gustaw Herling-Grudzinski, lui aussi polonais, a lui aussi connu les camps soviétiques pour avoir voulu, à 20 ans, rejoindre l’armée polonaise en France en 1939, et s’être fait arrêter à la frontière : URSS et Allemagne nazie étaient encore alliées. Il passera deux ans dans le camps de Yertsevo, dépendant de l’ensemble concentrationnaire de Kargopol, au sud de la mer Blanche. Son témoignage ne sera remis en question par personne ; Albert Camus dira qu’il doit être lu autant pour ce qu’il est que pour ce qu’il dit.

J’en suis arrivé à la conviction qu’un homme ne peut être humain que lorsqu’il vit dans des conditions humaines, et qu’il n’y a pas de plus grande absurdité que de le juger sur des actions qu’il commet dans des conditions inhumaines – comme si l’eau pouvait être mesurée par le feu, et la terre par l’enfer. Mais le malheur est qu’un écrivain qui souhaite faire une description objective des camps de travail soviétiques doit descendre dans les profondeurs de l’enfer, sans chercher aucune motivation humaine derrière des actes inhumains. Et c’est de là que les visages de ses amis, morts ou peut-être encore en vie, regardent vers lui, et que leurs lèvres bleuies par la faim et la morsure du gel murmurent : Dis-leur la vérité sur nous, dis-leur à quoi nous avons été contraints.

[…] Une détenue lui a prêté Souvenirs de la maison des morts et lui demande de le lui rendre, car elle ne peut plus vivre sans ce livre :

Il y a toujours place pour l’espoir quand la vie est si totalement désespérée que plus personne ne peut nous atteindre… Nous nous appartenons, vous comprenez ? Nous devenons les maîtres absolus de nos vies… Quand il n’y a pas le moindre espoir d’être sauvé en vue, pas la plus petite fissure dans le mur qui nous encercle, quand nous ne pouvons nous retourner contre notre destin car il est notre destin, il ne nous reste plus qu’une seule chose : nous retourner contre nous-mêmes. Vous ne pourriez probablement pas comprendre quel a été mon bonheur quand j’ai découvert qu’en fin de compte, nous n’appartenions qu’à nous-mêmes – au moins dans la mesure où l’on peut choisir la méthode par laquelle on mourra, et le moment de sa mort… C’est cela que Dostoïevski m’a appris. En 1936, lorsque je me suis retrouvé en prison pour la première fois, j’ai terriblement souffert, croyant avoir été privé de la liberté pour l’avoir mérité, d’une manière ou d’une autre. Mais je sais maintenant que c’est toute la Russie qui a toujours été, et qui est encore une maison des morts, que le temps est resté immobile depuis l’époque des travaux forcés décrits par Dostoïevski jusqu’à la nôtre, et maintenant je suis libre, complètement libre ! Nous sommes morts depuis si longtemps, même si nous ne l’admettons pas. Pensez à ceci, simplement : je perds l’espoir quand s’éveille en moi le désir de la vie ; mais je le retrouve chaque fois que le désir de la mort reprend le dessus.

[…] Vlevolod prit la pose, de profil par rapport au public, tendit les mains, puis au bout d’un instant chanta d’une voix pleine de larmes :

Nous suivrons les vagues qui jouent

Sur la mer qui s’étend si loin.

Camarades nos voiles nous éloignent,

Loin, loin du sol russe.

Quand il eut fini le dernier vers et fut sur le point de reprendre le refrain, il se tourna soudain vers nous et, levant les mains comme un prophète de prison, nous invita à nous joindre à lui d’un rapide, tous ensemble maintenant. Et c’est de plusieurs centaines de gorges que jaillit ce chant, ce cri de désespoir :

Camarades nos voiles nous éloignent,

Loin, loin du sol russe.

Les prisonniers se levèrent alors comme un seul homme et, les yeux fixes sur Vsevolod dont les mains battaient la mesure, répétèrent, comme envoûtés, ces deux vers puissants. Tous les visages exprimaient une émotion intense, et je vis même quelques larmes couler. Et bien que les mots chantés avec tant de sentiment fussent comme une malédiction lancée par des galériens enchaînés au sol russe, le chant lui-même débordait d’une nostalgie infinie…, nostalgie et désir pour la terre de la souffrance, de la faim, de la mort et de l’avilissement, pour la terre de la grande peur, des cœurs durs comme des pierres, des yeux desséchés d’avoir trop pleuré pour ce désert nu des aspirations humaines. Alors, comme jamais auparavant, j’ai pris conscience, ne serait-ce que pour un instant, que les prisonniers russes vivaient au-delà des frontières de leur Russie et que, tout en la détestant, ils se languissaient d’elle et se la rappelaient avec toute la force des souvenirs qui les étouffaient.

Gustaw Herling. Un monde à part 1951. Traduction française 1985. Denoël

6 02 1941

Les Anglais prennent Benghazi, en Lybie.

9 02 1941

Les Allemands gagnent pratiquement toutes les épreuves des championnats du monde de ski de Cortina d’Ampezzo. N’y participaient que 4 pays : Finlande, Suède, Allemagne et Italie.

10 02 1941

L’amiral François Darlan devient chef du gouvernement de Vichy, et vice-président du Conseil, c’est à dire, dauphin du maréchal Pétain, 85 ans. Il remplace Laval… qui le remplacera à nouveau le 18 avril 1942.

11 02 1941

Démantèlement du réseau de résistance du Musée de l’Homme, crée par Paul Rivet, et Boris Vildé, qui avaient commencé à éditer le journal clandestin Résistance. Sept hommes vont être fusillés au Mont Valérien le 25 février.

02 1941

70 forçats de Guyane répondent à l’appel du capitaine Claude Chandon à rejoindre le général de Gaulle en s’évadant.

Quelques jours après ces évasions, le gouverneur de Guyane décida de rétablir la peine du pain sec un jour sur trois, qui avait été abolie en 1925. À la discipline de fer s’ajouta une diminution drastique de l’ensemble des rations alimentaires. Parallèlement, en 1942, la journée de travail passa de 6 à 8 heures quotidiennes malgré les terribles conditions climatiques et on limita les possibilités de travailler à la tâche, qui avaient été encouragées en 1938. Selon un responsable de l’Armée du Salut expulsé de Guyane début 1942, l’administration pénitentiaire, saisie d’une véritable folie, déclencha un régime de terreur d’une brutalité inouïe : privation de nourriture, travail à coups de trique, de nerf de bœuf. Qu’ils marchent ou qu’ils crèvent !

Ce régime eut immédiatement des conséquences dramatiques sur la santé des relégués. Un fonctionnaire de l’administration pénitentiaire témoigne qu’en 1943 les relégués n’étaient plus des hommes : c’était des squelettes. (…) Le spectacle était horrifiant. L’on se demandait comment certains d’entre eux pouvaient encore se tenir debout. Après l’inspection de leurs effets, ils durent se rhabiller. Alors, ce fut une scène navrante ! La plupart de ceux qui tentèrent de se baisser pour ramasser leurs hardes s’effondrèrent, l’un après l’autre, comme soufflés. Ils ne purent se redresser seuls. On dut faire appel à des porte-clés qui les transportèrent à dos jusqu’au local, sous le clocher du camp. Ceux qui se trouvaient adossés à -l’arbre rejoignirent la case en se traînant sur le sol comme des culs-de-jatte.

Mais, pour le gouverneur de Guyane René Veber, dévoué au maréchal Pétain, cette situation était d’abord due à la mentalité des relégués. Il écrivit en 1943 que les relégués ne prennent aucun soin des conditions sanitaires des sols marécageux qu’ils doivent traverser, de la qualité de l’eau qu’ils boivent alors, ni aucune mesure d’hygiène et c’est à ce moment surtout qu’ils contractent les affections qui inquiètent. Rejetant l’idée d’améliorer la ration alimentaire ou de diminuer leur labeur quotidien, il ordonna au contraire une répression accrue et l’interdiction de toute activité lucrative en dehors des heures de travail. Il se livrait également, fin 1942, à des prévisions sinistres prenant en compte une moyenne de 40 morts par mois. Mais, plutôt que d’organiser rapidement le transfert des relégués encore en vie et de les sauver, il retarda leur transfert jusqu’à la fin de l’année 1943. Le gouverneur Veber s’accommodait ainsi de la mort prévisible de près de 300 relégués. En 1942, près de 50 % des relégués moururent dans l’année, soit 513 décès sur un effectif total de 1 068 ! Et en 1943, le taux de mortalité était de 36 %. Ces niveaux sont proches de ceux atteints dans les camps de concentration nazis. Cette brusque hausse de la mortalité ne s’explique par aucune épidémie particulière. Seules les conditions de détention apparaissent à l’origine de cette hécatombe des relégués.

En mars 1943, la Guyane rallia la France libre. Le nouveau gouverneur, Jean Rapenne, mit très vite un terme à la mortalité effrayante des relégués. Et le terrible pénitencier de Saint-Jean-du-Maroni fut définitivement supprimé en septembre 1943. Cet épisode méconnu est un des plus sinistres de l’histoire pénitentiaire française. En 1945, l’article 6 du statut du tribunal de Nuremberg qualifiait de crime contre l’humanité l’assassinat, l’extermination, la réduction en esclavage, la déportation, et tout autre acte inhumain commis contre toutes populations civiles, avant ou pendant la guerre. À la lumière de cette définition, c’est bien un crime contre l’humanité qui a été commis entre 1941 et 1943 contre les relégués, en Guyane, sous l’autorité du gouvernement de Vichy. Mais aucun de ses responsables n’a jamais été poursuivi ni sanctionné pour ces agissements.

Robert Badinter. Le Monde du 25 11 2017

Erwin Rommel, qui n’est encore que général, prend le commandement de l’Africa Korps et se met à voler de succès en succès… il va vite monter en grade pour devenir le renard du désert.

1 03 1941

Le capitaine Colonna, commandant de la garnison italienne de Koufra capitule. Leclerc entraîne ses hommes à prêter le serment de Koufra : Jurez de ne déposer les armes que lorsque nos couleurs, nos belles couleurs, flotteront à nouveau sur la cathédrale de Strasbourg. Il prendra le contrôle de l’ensemble du Fezzan durant l’année 1942, puis viendra en renfort de la VIII° armée britannique de Montgomery. Son unité n’est encore que la force L, un ensemble de voitures rafistolées et de clochards épiques, dira André Malraux, qui chantaient : Division de fer, toujours en avant ! Les gars de Leclerc passent en chantant.

9 03 1941

Konrad von Preysing, évêque de Berlin, dénonce en chaire les meurtres nommés euthanasies. Il vise ainsi directement le programme d’extermination de ceux qui ne sont pas, ou plus productifs : cela représente un public plus vaste que celui visé par le seul programme Aktion T4. Ce programme était mis en œuvre par Erwin Jekelius, Heinrich Gross, Hans Asperger, qui, ayant repris à son compte le terme autiste inventé par le Suisse Eugène Bleuler, donnera son nom au syndrome (de plus en plus remis en question) des autistes surdoués. Asperger avait eu pour maître Hans Hamburger ; il sera personnellement responsable de la mort de 44 enfants. Ils exerçaient essentiellement dans le dispensaire Spiegelgrund, rattaché au Steinhof, l’hôpital psychiatrique de Vienne. Hamburger, Gross et Asperger seront couverts d’honneurs après la guerre et poursuivront tranquillement de brillantes carrières, tandis que Jekelius, prisonnier des Russes, finira sa vie dans un camp de travail après avoir tout reconnu.

11 03 1941

Aux États-Unis, une loi prébail autorise le président à vendre armes et munitions.

14 03 1941

Le régime de Vichy instaure le régime de retraite par répartition : La retraite par répartition est l’une des vaches sacrées de la République française, d’autant plus sacrée qu’elle est censée avoir vu le jour à la Libération grâce aux fameuses ordonnances sur la Sécurité sociale du 4 octobre 1945, sanctifiées, si l’on ose dire, par la signature du général de Gaulle. Il paraît donc normal que le président de cette même République voue à cette idole un culte au moins aussi fervent que celui que lui rendaient ses prédécesseurs. Or, il s’agit là d’une des réécritures de l’histoire dont notre pays est coutumier. En réalité, la répartition a été inaugurée en France le 14 mars 1941 par un homme qui a fini sa vie en prison pour indignité nationale après un procès pour haute trahison : Philippe Pétain. Après la tragédie de la défaite, dans un pays ruiné et rançonné, saigné à blanc par l’occupant nazi, le vieillard qui règne à Vichy allume, pour venir au secours des personnes âgées, la mèche d’une bombe à retardement qui est en train d’exploser aujourd’hui. René Belin, l’ancien dirigeant de la CGT nommé par le maréchal Pétain secrétaire d’État au travail, met lui-même les points sur les i : Les cotisations destinées à la couverture du risque vieillesse, explique il, ne donneront plus lieu à un placement, mais seront utilisées au fur et à mesure de leurs rentrées dans les caisses pour le service des pensions. La dernière loi sur les retraites datait de 1930. Le régime de capitalisation, alors en vigueur, avait donné de bons résultats. Sur les 8,8 millions d’assurés, 7 millions faisaient des versements, et 5,5 millions cotisaient régulièrement. La situation financière n’avait pas tardé à être florissante. Au 31 décembre 1934, 11 milliards de francs avaient été économisés sur les 17 milliards perçus. Aussi décida-t-on de réduire le taux des cotisations.

Mais, même prospère, le système ne pouvait assurer immédiatement de manière satisfaisante la retraite des personnes âgées. C’est d’ailleurs le propre de tout système de capitalisation à ses débuts : dans les premiers temps, on accumule du capital sans pouvoir verser de pensions ; ce n’est que lorsque le fonds arrive à maturité que le montant des retraites payées peut égaler celui des cotisations.

Mais Pétain va bloquer cette maturation. Les dispositions de la loi de répartition de mars 1941 permirent d’affecter au paiement de l’allocation aux vieux travailleurs salariés les cotisations recouvrées dans le cadre du précédent régime. On trouve dans les archives de cette époque un commentaire qui indique clairement qu’il était dans les intentions de certaines administrations de consommer les capitaux qui avaient été accumulés et qui seraient peu à peu liquidés. Compte tenu de l’extrême misère engendrée par l’Occupation, il n’y avait peut-être pas d’autres moyens d’empêcher un certain nombre de personnes âgées de mourir de faim. Mais, pour la Résistance, ce n’était pas une excuse valable. Le commissariat aux affaires sociales du gouvernement provisoire d’Alger, dirigé par le général de Gaulle, fustigera la manœuvre de Pétain en ces termes : Cette innovation qui a été présentée par Vichy comme une amélioration importante n’a été en réalité qu’un expédient adopté pour permettre d’utiliser les réserves de l’assurance sociale au financement des retraites des vieux travailleurs institué par l’acte dit loi du 14 mars 1941. Les gaullistes de cette époque étaient de bons économistes… Après un tel pillage, le résultat final ne pouvait être autre que celui que décrit, dans Au service de l’homme et du droit. Souvenirs et réflexions (CHSS, 1993), Pierre Laroque, qui passe pour le père de la Sécurité sociale et qui, de fait, est l’auteur des ordonnances de 1945 relatives à la Sécurité sociale : Les caisses dépositaires de ces capitaux se trouvent, du fait de la couverture de l’allocation aux vieux travailleurs salariés, à peu près exsangues en 1944, ne conservant que quelques immeubles de rapport. Point de détail : le même Laroque, avant de rejoindre de Gaulle à Londres, avait été membre du cabinet ministériel de René Belin à Vichy… À la Libération, les nouvelles autorités ne furent pas tentées de puiser dans la caisse, puisqu’elle était vide. Mais, comme l’écrit Jacques Bichot, économiste spécialiste de la Sécurité sociale, elles prirent la suite de Vichy quant à l’utilisation immédiate des cotisations pour payer les prestations.

Cotisations impôt ou épargne. Pour faire passer la pilule auprès des cotisants, on leur fit croire que leurs cotisations leur ouvraient des droits à la retraite comme s’ils étaient encore sous un régime de capitalisation. Il s’agissait là d’une illusion lourde de conséquences, et qui ne serait dévoilée que beaucoup plus tard. Pour le comprendre, il faut rappeler succinctement les caractéristiques très différentes des deux systèmes de retraite. En répartition, les cotisations versées à la caisse de retraite par les actifs sont versées aux retraités au fur et à mesure qu’elles rentrent. Les Anglo Saxons appellent ce système unfunded pensions. Les pensions ne sont pas fondées dans la mesure où n’est pas constitué un fonds accumulant des capitaux dont le rendement servira à payer les futures pensions. En capitalisation, les versements faits par les actifs servent à constituer des réserves sur lesquelles seront plus tard prélevées les pensions. En répartition, les cotisations sont une sorte d’impôt versé par les actifs au profit de leurs aînés. Ce n’est que par un artifice mensonger qu’on les présente comme ouvrant un droit à la retraite des cotisants. Au contraire, en capitalisation, les cotisations constituent une épargne qui permettra de payer leur rente aux futurs retraités. Il est très facile de supprimer la capitalisation pour passer à la répartition. On peut puiser dans les réserves précédemment constituées pour compléter, par exemple, la retraite des personnes âgées au cas où les cotisations seraient insuffisantes. C’est ce qu’a fait le maréchal Pétain de 1941 à 1944. En revanche, la réforme d’un régime de répartition pour ouvrir la voie à la capitalisation est beaucoup plus ardue. Le versement des cotisations ne pourrait en effet être arrêté, sauf à priver les retraités de leur pension ! Autrement dit, dans un retour à la capitalisation, les actifs devraient continuer à cotiser jusqu’au décès du dernier bénéficiaire du système de répartition, tout en épargnant pour se constituer un capital qui au départ ne pourrait générer de pensions satisfaisantes. Voilà pourquoi il est quasi impossible de sortir du piège de la répartition – piège renforcé par le très prévisible allongement de la durée de vie : toujours plus d’inactifs pour toujours moins d’actifs. Et voilà pourquoi chaque gouvernement refile la patate chaude au suivant depuis deux tiers de siècle. Mais on est arrivé aujourd’hui au bout du bout, les actifs d’aujourd’hui étant de facto condamnés à payer deux fois : pour les retraités actuels et pour leurs propres retraites s’ils veulent échapper à la faillite du système. Grâce à Pétain et à ses successeurs au sommet de l’État.

Philippe Simonnot, ancien professeur d’économie du droit à Paris-X. Le Monde du 3 01 2020

22 03 1941

Le général de Gaulle rencontre le général Leclerc à Fort Lamy.

Le maréchal Pétain signe la loi donnant une entité juridique au chemin de fer transsaharien, rebaptisé pour l’heure Méditerranée-Niger.

1° Article : Est autorisée la construction d’un réseau de chemin de fer à voie normale, dénommée réseau Méditerranée-Niger, comprenant :

I. Une ligne partant de Bou-Arfa [où une autre arrivait déjà en provenance du nord – Oran, Oujda -), passant par ou près Colomb Bechar, Kénadza, Beni-Abbès, Adrar, In Tassit ;

II. Deux embranchements suivant le cours du Niger et atteignant l’un Ségou et l’autre Niamey.

Il s’agissait là du dernier soubresaut de ce que l’on peut bien nommer un très vieux serpent de sable. Cette très longue histoire s’arrêtera là, car on avait alors d’autres chats à fouetter, et une fois la guerre terminée, il parût évident que l’aviation, et des pistes mieux balisées – pour la prospection pétrolière – enverraient ce projet aux oubliettes.

24 03 1941

Le Capitaine Paul Lemerle, appareille de Marseille pour la Martinique. À son bord, André Breton, Claude Lévi-Strauss, la romancière allemande Anna Seghers, l’écrivain libertaire Victor Serge et plus de deux cents réfugiés et expulsés européens fuyant le régime de Vichy. Adrien Bosc en fera un roman – Capitaine – Editions du sous-sol 2018

27 03 1941

Bien des activités, des métiers, où le facteur humain reste essentiel ont leur déontologie, mais au-dessus et en plus, il y a souvent une cerise sur le gâteau… ce qui le rend élégant… ce devant quoi l’on dit aujourd’hui : wahoo ! la classe ! Pour un grimpeur, ce sera une voie la plus droite possible, avec le minimum de pitons ; pour un marin, ce sera de coiffer sur le fil en surgissant du brouillard celui que se voyait déjà premier, après six jours de mer : Chichester a fait cela lors d’une Route du Rhum en prenant le dessus sur Malinovski ; pour un marin de la marine de guerre, ce sera de mettre son navire à quai, en se passant de l’aide du remorqueur. Et c’est Dino Buzzati, envoyé du Corriere della Sera qui raconte :

Objet : Manœuvre d’amarrage au port d’un croiseur de 10 000 tonnes, au retour d’une mission de guerre, par nuit pluvieuse.

Juste avant de revenir à terre, nous allons faire un tour dans la passerelle de commandement : c’est un spectacle d’une grande intensité et, à notre avis, d’une grande beauté, comme il est beau, toujours, de voir travailler un homme qui connaît bien son métier.

La manœuvre de sortie et d’entrée dans le port représente, pour un commandant, ce que représentait pour les ministres la question de confiance. Son prestige y est directement engagé, en premier lieu aux yeux de son équipage. Bien sûr, il y a certainement des choses plus importantes, et plus difficiles, comme manœuvrer en pleine mer, avec des repères mouvants et non fixes. Pourtant, il faut bien le dire, les manœuvres en pleine mer ont un effet minime sur les matelots ; leur beauté est vraiment difficile à apprécier.

Pour le matelot, la pierre de touche est la manœuvre au port. Conduire à quai (ou aux bouées) le navire, dans le temps le plus court, avec une économie de mouvement maximale et l’intervention la plus réduite possible des remorqueurs : mieux et plus vite que les autres navires, en somme. Par rapport aux évolutions en haute mer – plus ardues d’un point de vue scientifique, car on doit prévoir la position relative des unités en mouvement – la manœuvre de port présente deux avantages indéniables : elle est plus voyante, justement parce que les points de repères sont fixes ; et elle est en général plus dangereuse parce qu’il suffit d’une toute petite erreur pour abîmer la poupe, le gouvernail ou une hélice.

Quand un nouveau commandant monte à bord pour la première fois, il croise des dizaines de regards impitoyables. Ces hommes ne veulent savoir qu’une seule chose : Sera-t-il ou non à la hauteur ? On attend sa première manœuvre.

Dès la première sortie, voilà le commandant mis à l’épreuve, une épreuve bien plus douloureuse que celles de l’Académie. Quels tourments ! Réussira-t-il, une fois de retour au port, à se faufiler entre les balises ? Réussira-t-il, grâce à un savant dosage des machines, à s’arrêter à un endroit précis ? Ou bien fera-t-il une embardée et devra-t-il recommencer toute la manœuvre ? Pire encore, touchera-t-il le quai ? Dieu l’en garde, sa réputation serait perdue.

Mais voilà que le torpilleur (pour prendre un exemple) obéit avec docilité et fait ce qu’il doit faire, à la perfection. Dans son dos, le commandant entend le timonier murmurer à son camarade : Mince alors ! Il est bien sympathique ce Mince alors ! Il veut dire que l’épreuve a été réussie. Il pourra allumer tranquillement sa cigarette, descendre sur le pont, entre deux rangées de regards bienveillants.

Avez-vous déjà essayé de garer votre voiture dans un de ces parkings diaboliques du centre-ville où l’espace est compté au millimètre près ? Marche avant, braquer, marche arrière, attention à ne pas heurter la voiture derrière, marche avant, contre-braquer, et ainsi de suite ; avec, bien sûr, un petit groupe de jeunes gens qui vous observent en se gaussant de vous, le bord du trottoir qu’on n’arrive jamais à atteindre, et le gardien du parking qui hausse les épaules d’un air désapprobateur. Imaginez à présent que vous teniez entre les mains non pas une Fiat 500, mais un monstre métallique d’une longueur de deux cents mètres et pesant plus de dix mille tonnes, et que vous deviez le garer sur un emplacement d’une égale dimension. Un monstre sans servofrein, ni pare-chocs, ni police d’assurance, qu’il faut arrêter exactement au bon moment en dosant marche arrière et marche avant, hélice tribord et hélice bâbord, barre à droite et barre à gauche, de façon à maîtriser une force vive comparable à celle d’un train de sept cents wagons (chargement compris).

On rétorquera qu’il suffit d’étudier, de s’entraîner. Pourtant, cela ne suffit pas. Tout dépend d’une sensibilité très particulière avec laquelle on naît ou on ne naît pas, qui est faite d’à-propos, de rapidité de perception, d’instinct dans le calcul des différentes sollicitations et réactions, et d’une infinité d’autres belles qualités, qui relèvent strictement du sens marin d’un officier. Cela explique la popularité de celui qui les possède. Certaines manœuvres de port sont devenues proverbiales pour leur beauté. On parle, douze ans après encore, d’une entrée dans le port de Barcelone par le commandant A., sur notre Trieste, devant un public de navires étrangers ébahi par un spectacle d’une telle élégance.

Bref, un bon commandant sent au-dessous de lui le navire comme un prolongement de son propre corps (il en va de même pour les skieurs, les cavaliers, les motocyclistes). Et ce n’est pas une simple façon de parler. C’est même si vrai que depuis que le monde est monde, sur le journal de bord (où sont consignés toutes les quatre heures les événements de la vie à bord du navire), le commandant n’écrit pas : Le navire a mouillé, le navire a viré à tribord ; il écrit : J’ai mouillé, j’ai viré à tribord. Rappelons qu’il écrit également des termes bien plus abscons tels que : Je mouille par affourchage, je donne fond à quatre longueurs, j’envoie une haussière à tribord et une traversière sur le môle.

Ça y est, le croiseur est sur le point d’entrer dans le port. Les ténèbres sont profondes, seuls brillent quelques yeux rouges et verts, les balises. Calé dans un coin sombre de la passerelle, voici ce que nous avons vu et entendu.

Le commandant aux matelots chargés des transmetteurs d’ordres : Machine bâbord, arrière demi !

L’officier de navigation répète, plus fort, pour être sûr : Machine bâbord, arrière demi !

Les responsables des transmetteurs des deux moteurs bâbord tournent deux manivelles. Aussitôt deux aiguilles se déplacent sur deux cadrans lumineux, dans la zone de la marche arrière, jusqu’à la position Arrière demi. Ensuite, pour vérifier, ils décrochent un téléphone et écoutent. Depuis la salle des machines, on doit répéter l’ordre à voix haute ; à leur tour ils doivent répéter Oui et raccrocher l’appareil.

Le commandant au timonier : Barre à gauche toute ! Le timonier reprend : À gauche toute ! (il exécute l’ordre). Le commandant : Machine bâbord, en arrière vitesse normale !

Les responsables du transmetteur de la machine bâbord exécutent, écoutent au téléphone, confirment : Oui !

Le commandant : Stoppez machine bâbord… Avant demi de chaque côté (les deux hélices se mettent en marche)… Machine tribord avant vitesse normale… Avant vitesse normale de chaque côté. (Au timonier) Lève la barre… Continue… Freine un peu… Éloigne-toi du bout du quai !

Par un méticuleux dosage des machines, le bâtiment se met à tourner sur lui-même, se glisse dans l’étroite porte entre les deux balises, à la poupe un bouillon d’écume blanche soulève les eaux à cause du remous des hélices. La jetée ressemble à une bande plus noire que le noir de la nuit. À l’intérieur de la passerelle, on entend les ordres donnés par salves, deux ou trois fois répétés jusqu’à produire un effet obsédant, et les compte-tours des machines qui font tic tac s’arrêtent, recommencent leur tic-tac, comme de vieilles horloges malades.

Le commandant : Avant demi, des deux côtés… (Au timonier) Viens un peu à gauche… (À l’officier de navigation) Et le remorqueur ? Où est passé le remorqueur ? L’officier de navigation : Aucun remorqueur en vue. Le commandant : Stoppez machine bâbord… (Au timonier) Barre à droite toute.

La sonnette de la passerelle amirale retentit alors. Le commandant (répondant dans le porte-voix) : Ça va… Il n’y a pas de remorqueur ? On manœuvre avec les moteurs ?… Remarquez qu’il n’y a pas de courant… Je vais tomber sous le vent… Non, tant pis, j’irai directement à l’amarrage en manœuvrant avec les moteurs… (quittant le porte-voix, il s’adresse au timonier), barre levée… (Aux machines) Stoppez machine tribord… (Au timonier) Laisse venir... (À lui-même) Avec cette satanée obscurité… Il ne manquait plus que ça… sans remorqueur ! Comme si c’était un torpilleur !… Et tant pis !… (Parlant du bâtiment) Et il ne vient pas… Il ne vient pas du tout ! C’est normal, avec ce courant… (Aux machines) En arrière à gauche toute… Ah ! Enfin… Machine bâbord, arrière demi… Mais qu’est-ce que ça veut dire, le bateau ne vient pas…

C’est étrange, le commandant ne cesse de maugréer, mais il semble absolument tranquille, son visage est serein comme à son habitude. Et puis, on a beau ne rien comprendre, il nous semble que le bâtiment vient parfaitement bien : pivotant à la hauteur de la passerelle, il se met à tourner lentement, sans bouger ni vers l’avant ni vers l’arrière. Mais je me demande pourquoi le commandant ne prête pas attention à cette balise qui arrive sous la poupe. Si nous continuons à pivoter, nous allons la heurter, c’est sûr. Il vient d’y jeter un rapide coup d’œil, mais il n’avait pas l’air d’y faire attention. Et ce n’était sûrement pas à nous de l’avertir, surtout pas, avec le risque de commettre une grave erreur ! Nous nous penchons par-dessus bord pour regarder, nous nous attendons à entendre un choc depuis la poupe, suivi de cris. Mais rien de tout cela ; la balise a l’air de passer sous le navire, pour réapparaître de l’autre côté. Nous manquons singulièrement de pratique.

Après une longue suite d’ordres qu’il serait ennuyeux d’énumérer ici, le commandant dit : Stoppez les machines, barre au centre, ça y est ?

Le timonier : Barre au centre.

Le commandant : Distance par rapport au quai ?

Un aspirant, qui attend devant le téléphone de poupe, appelle le troisième commandant qui dirige les travaux : Je demande la distance du quai… Distance du quai zéro huit.

Le commandant : Machines avant lente des deux côtés ! À la proue, envoyez la vérine (gros câble d’acier) sur la bouée !

Le responsable du téléphone de proue (où la manœuvre est pilotée par le commandant en second et où se trouve un autre téléphoniste) : Envoyez la vérine sur la bouée… Encore !… J’ai dit lancer, pas haler !…

Le commandant : Stop !

Le téléphoniste de poupe : Le bâtiment est arrêté.

Le téléphoniste de proue : La vérine est sur la bouée !

Le commandant : Enfin ! Portez immédiatement l’amarre traversière à terre !

Sans presque nous en apercevoir, nous sommes déjà en face du quai, dans un alignement parfait, il ne reste que quelques mètres.

Le commandant : Choquez la vérine très doucement. Que dit la poupe ?

Le téléphoniste de poupe : Ils disent que le bout est à terre.

Le commandant : Étalez doucement à la proue (d’où l’on entend le sifflet du maître de manœuvre qui donne le rythme aux matelots)… Doucement, doucement des deux côtés… (Tournant son mégaphone vers la proue) Bosco ! Colle-moi cette ancre au fond !… Vite !… Ça ne sert à rien de mettre la vérine sur la bouée si tu ne tournes pas !… Mais fais vite !… Arrêtez les machines… Machines libres !… À la proue si la vérine vient en force, choquez très doucement… (Et se penchant hors de la passerelle à tribord) On prépare la pomme de touline pour prendre la traversière... (Aux matelots qui attendent sur le quai sous la lumière d’un réverbère) Trop beaux, ces jeunes gens… Bosco, il faudrait les mettre en tenue de travail… Celui-là avec sa casquette… Ce sous-officier avec son blouson de permission… Ils ont peur de se salir les jeunes d’ici… Bien, allez, courage… et si possible qu’on ne jure pas, là-bas j’ai entendu un voyou lancer des jurons !… (Retournant dans la passerelle) Poupe, au rapport… (Se penchant à nouveau au-dehors) Bosco, éloigne-moi tous ces gens trop près du bord du quai, merci pour ton aide !... (Maintenant proue et poupe, tête et queue du monstre, ont été bien amarrées à la bouée, au quai, aux corps-morts) Tout va bien, tout s’est bien passé cette fois encore... Mais si cela ne s’était pas bien passé, quelle catastrophe… Et toujours ces manœuvres pénibles… Et le bâtiment qui ne venait pas… On y passe un siècle avec ce courant…

L’officier de navigation : Ce n’est pas si mal, mon commandant, neuf, dix minutes en tout, je dirais que ce n’est pas si mal.

Le commandant : Bien sûr, tout est facile maintenant que nous sommes garés… (Entendant la sonnette de la passerelle amirale, à l’officier de navigation) Bon, va voir ce qui se passe… Qu’est-ce qu’ils veulent encore ?…

L’officier de navigation, après avoir écouté au porte-voix, répète : L’amiral communique : Oméga 9 !

Oméga 9 n’est pas un signal que l’amiral transmet fréquemment. C’est une chose rare et très appréciée. Traduit en clair cela signifie : Je suis content de votre manœuvre.

Dino Buzzati. Corriere della Sera, 27 mars 1941. Chroniques de la guerre sur mer. Les Belles Lettres 2014

28 et 29 03 1941

Bataille navale entre l’Angleterre et l’Italie : nettement inférieurs en nombre et en puissance, les Anglais flanquent une monumentale dérouillée aux Italiens au cap Matapan, au sud du Péloponnèse. La bataille du Cap Matapan qui s’est déroulée les 28 et 29 mars 1941 mit aux prises la marine italienne et la Royal Navy au large du cap Matapan au sud du Péloponnèse ; les Italiens font le siège de Malte base navale et aérienne britannique, d’où ceux ci peuvent facilement attaquer les convois de l’Axe vers la Libye ; les Britanniques soutiennent la résistance grecque face à l’attaque italienne commencée en octobre 1940, en envoyant des convois au départ d’Alexandrie leur base principale en Méditerranée vers le Pirée ; les Italiens décident donc d’envoyer leur flotte attaquer les convois britanniques. Sur le papier, la flotte italienne est largement supérieure à l’escadre britannique en Méditerranée; les Italiens disposent de deux cuirassés modernes de 35 000 tonnes; de 7 croiseurs lourds; de nombreux croiseurs légers et destroyers plus rapides que les britanniques, tous bâtiments modernes. Les Britanniques ne peuvent aligner qu’un porte-avions le Formidable ; 3 cuirassés anciens le Barham, le Valiant et le Warspite du type Queen Elizabeth datant de la première guerre mondiale mais modernisés, sauf le Barham, et 9 destroyers. Toutefois lors de l’affrontement qui a lieu le 28 mars entre les deux flottes le porte-avions Formidable va faire la différence ; l’amiral Cunningham qui commande la flotte britannique envoie les avions torpilleurs du Formidable à l’attaque du cuirassé Vittorio Veneto qui échappe de peu aux torpilles ; l’amiral Iachino qui commande la flotte italienne se replie ; les bombardiers-torpilleurs britanniques les poursuivent ; le cuirassé Vittorio Veneto est atteint par une torpille, qui l’oblige à ralentir à 12 nœuds ; le croiseur lourd Pola est stoppé par une torpille dont l’explosion a noyé ses machines ; l’amiral italien détache la 1° division de croiseurs pour soutenir le Pola en détresse. La suite de la bataille va se passer dans la nuit du 28 au 29 mars 1941 ; les croiseurs lourds Zara et Fiume attendent le Pola pour lui venir en aide ; ils n’ont pas de radars, aussi n’ont-ils pas vu venir les cuirassés de l’amiral Cunningham ; le Warspite, le Valiant et le Barham qui les surprennent, en pleine nuit, les projecteurs les illuminent brusquement ; les croiseurs sont proprement exécutés à coups de 380 mm ; le Pola toujours immobilisé et les contre torpilleurs de l’escorte, les Alfieri et Carducci sont coulés par les torpilles des destroyers britanniques Jervis et Nubian ; le cuirassé Vittorio Veneto sera lui sauvé par la nuit, les avions du Formidable ne le retrouvant pas. L’amiral Iachino arrivé à Tarente apprit par la radio, la perte de 5 de ses navires.

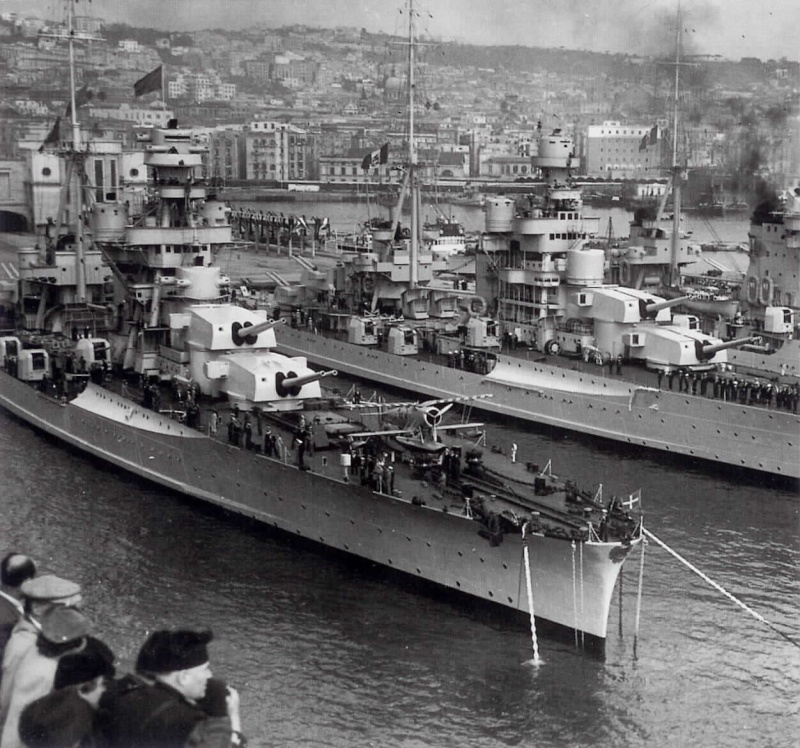

Les trois croiseurs italiens coulés à Matapan photographiés à Naples en 1938 ; en partant du premier plan: le Fiume ; le Zara et le Pola

Une autre vue de ces trois croiseurs à Naples en 1938, le quatrième à gauche est le Gorizia ; la classe est au complet

Le vainqueur, le porte-avions HMS Formidable

Cette victoire totale pour les britanniques alors que la supériorité navale semblait acquise aux italiens, est à mettre à l’actif de leur unique porte-avions et de leurs radars, l’un et les autres manqueront aux italiens pratiquement jusqu’à la fin de la guerre ; un essai de radar sera bien tenté par ces derniers en 1942 ; mais il était déjà trop tard.

http://forummarine.forumactif.com

6 04 1941

La Wehrmacht envahit la Yougoslavie et la Grèce. La première va tomber en 13 jours, la Grèce tiendra jusqu’au 28 mai 1941 – chute de la Crète – grâce au soutien britannique.

7 04 1941

Premier vol d’un avion à réaction anglais : le Gloster E.28/39. Son père se nomme Frank Whittle. Les Allemands ont fait voler leur Heinkel He 178 presque deux ans plus tôt.

Son successeur, le Gloster Meteor F Mk 4, qui sera mis en service le 5 mars 1943

13 04 1941

Pacte de neutralité entre le Japon et la Russie, pour cinq ans.

16 04 1941

Pierre Montet, professeur à l’Université de Strasbourg, dirige une mission archéologique à Tanis, capitale fondée sous la XXI° dynastie, autour de l’an mille av. J.C. dans la partie est de l’estuaire du Nil. Il a déjà quelques belles trouvailles à son actif : le 27 février 1939, il a trouvé la dépouille du monarque Osorkon II (874-850), trois semaines plus tard, le 17 mars 1939, la seconde tombe royale, le 17 février 1940, la chambre intacte du pharaon Psousennès I° (1039-991) et maintenant la chambre du roi Aménémopé (993-984), elle aussi intacte et voisine de la précédente. Les bijoux trouvés à Tanis ont peu à envier à ceux trouvés dans la vallée des Rois par Howard Carter, dix neuf ans plus tôt dans la tombe de Toutankhamon. Ouchebtis (statuettes funéraires), canopes, vases en or ou en argent… Sur l’intérieur du couvercle du sarcophage, Nout, protégeant de ses bras levés la momie royale : Oh mère Nout, déploie tes bras sur moi et protège-moi aussi longtemps que brillent les étoiles impérissables.

En Europe de l’ouest, dans le camp allié, l’heure n’était pas au triomphalisme, aussi ces découvertes n’eurent-elle pas le retentissement de celles de Carter, mais ces circonstances n’enlèvent rien à leur immense valeur.

Le convoi italien Tarigo transporte hommes et munitions depuis Naples vers Tripoli. Retardé à cause de mauvaises conditions météorologiques, le convoi se retrouve de nuit dans une zone dangereuse, près de l’archipel tunisien des Kerkennah, au sud-ouest de Malte. Après avoir repéré le convoi grâce à leur équipement radar, les unités britanniques prennent le temps de se placer au nord pour attaquer le convoi par la poupe : torpillés à deux mille mètres, les destroyers Lampo et Baleno coulent, ainsi que les paquebots Adana et Arta et le navire marchand Sabaudia. Le Luca Tarigo de De Cristofaro, dernier bâtiment de la formation, fut torpillé, la passerelle touchée, les appareils de transmissions détruits, huit des onze officiers tués. (Plusieurs d’entre eux, avant de mourir, avaient réussi à riposter et à couler le destroyer Mohawk.) La perte de ce convoi aura un grand retentissement auprès de l’opinion publique italienne convaincue que les Britanniques étaient maîtres de la mer, même si depuis plusieurs mois, de nombreux convois avaient traversé sans encombre la Méditerranée. Dino Buzzati, envoyé du Corriere della sera, en fait le récit :

Touché par une grenade qui lui arracha la jambe, il refusa d’être transporté dans un lieu plus sûr et il autorisa seulement qu’on pansât son membre mutilé, non pas pour vivre, mais pour continuer à combattre. Tels sont les mots de la récente citation pour la médaille d’or à la mémoire du capitaine de frégate Pietro De Cristofaro, originaire de Naples, commandant de torpilleur. Ces lignes sont connues de tous, ou presque. Mais le magnifique combat au cours duquel De Cristofaro perdit la vie n’a jamais été raconté.

Sur toute la superficie de la mer en guerre, on a rarement vu de telles manifestations d’héroïsme. Les faits bouleversants, qui se déroulèrent en quelques minutes dans l’espace étroit du petit navire, sont si nombreux que l’on a peine à y croire. Lorsque l’ultime espoir eut disparu, ce n’est pas le désespoir qui gagna ces hommes, mais au contraire un feu de stoïque émulation. Il n’exista plus que le désir d’être digne du commandant et de montrer à l’ennemi qui étaient les marins italiens. C’est ainsi que dans la nuit, de part et d’autre de la passerelle d’où rayonnait l’attitude exemplaire du commandant, une histoire sublime prit forme.

Nous avons rencontré un des rares officiers survivants. Il nous a dit : Je préférerais ne pas en parler. Je ne pourrais que raconter les faits nus, sans fioritures. Nous avons fait une sorte de pacte avec mes compagnons rescapés. Dès que nous serions ramenés à terre et soignés à l’hôpital, nous nous sommes promis de parler le moins possible. Il nous fit en effet un compte rendu sobre, ne disant mot de tout ce qui concernait le courage humain (nous avons déduit le reste après coup à partir de l’ordre du jour contenant les citations).

Il n’est pas besoin d’adjectifs pour faire comprendre la grandeur de cette nuit-là. Le seul récit du fait est déjà suffisamment puissant. Jugez donc par vous-mêmes. Le capitaine de frégate De Cristofaro commandait le torpilleur d’escorte d’un convoi, dans des eaux particulièrement dangereuses. Il faisait nuit et des nuages couvraient la lune. Le bâtiment avançait en tête de la formation. Vers deux heures trente, de brefs et rapides éclairs balayèrent la proue et des explosions retentirent. La queue du convoi venait d’être attaquée soudainement par les forces ennemies. De Cristofaro fit aussitôt demi-tour pour venir au secours des paquebots. (Du combat, l’officier ne nous a raconté que la partie concernant son navire ; nous ne pouvons dire par conséquent ce que firent, avec un courage identique, les autres unités présentes.)

On ne vit d’abord que les éclairs brefs des artilleries ennemies, la trajectoire lumineuse des tirs, les flammes rouges des explosions. Combien étaient les Anglais ? Nombreux, trop nombreux, à en juger par le nombre des tirs. En réalité, il s’agissait de trois croiseurs et de quatre imposants destroyers : des forces d’une supériorité écrasante. Au moment où s’approchait le torpilleur, émergea de l’obscurité la silhouette d’un croiseur, défilant sur tribord à contrebord. C’était un géant comparé au torpilleur. Mais De Cristofaro ordonna de donner l’assaut.

À travers les ténèbres, on observa les faits suivants : le croiseur, avec des canons de 152, ouvrit un tir nourri à moins de cinq cents mètres et à cette distance terrible, contrainte par le duel nocturne, manquer sa cible était pratiquement impossible. Le torpilleur répondit immédiatement avec ses moyens calibres. Mais les salves anglaises le frappaient déjà. On entendait de sinistres déflagrations. La lutte était trop inégale, aussi bien par la puissance que par le nombre des armes. La vaillance des matelots ne pouvait suffire. Au moment où le commandant ordonna Feu ! pour les tubes de lancement des torpilles avant, aucune torpille ne partit ; les obus avaient déjà détruit l’installation. Au même moment un projectile tomba sans exploser sur la passerelle, mais il toucha le commandant et lui scia une jambe au-dessus du genou. Un autre suivit aussitôt, qui causa des dégâts catastrophiques. Dans l’obscurité, la noble figure du commandant ne se distinguait plus ; il gisait à terre, dans une mare de sang. Mais on entendit sa voix ; elle n’avait pas changé, forte et résolue. Elle donna ordre au timonier : À droite toute ! Virer à tribord signifiait s’approcher au plus près de l’ennemi.

Le timonier ne put obéir. Lui aussi gisait sur le sol et ne donnait plus signe de vie. C’est le sous-lieutenant de vaisseau Domenico Balla (un des rescapés) qui tenta de prendre la barre : mais la roue tournait à vide, les boussoles étaient éteintes. Tout semblait perdu. Contre le torpilleur, ce n’était plus seulement le croiseur qui tirait. D’autres navires s’étaient approchés et, concentrant le faisceau de leurs projecteurs sur la frêle unité, ils la criblèrent de projectiles : des salves d’obus, des rafales de mitrailleuses de calibre 40 à huit coups, fauchaient l’équipage. Pourtant, personne ne pensait à sauver sa propre vie. Une sorte de fureur guerrière démultipliait toutes les forces encore intactes. Comme le gouvernail électrique était hors d’usage, Balla, assisté de l’officier de tir, du lieutenant de vaisseau Mauro Miliotti et de son collègue Ettore Bisagno, descendit à la poupe pour actionner le gouvernail manuel. Les transmissions de la direction de tir étaient elles aussi hors d’usage, les intrépides canonniers passèrent au pointage direct, réparèrent les installations endommagées et martelèrent les Anglais sous leurs obus, jusqu’à ce que les munitions fussent épuisées. Le commandant avait fait panser son membre arraché, afin d’arrêter un peu le sang. Se tenant sur ses deux mains, il était assis très droit et continuait à crier les ordres de combat. Alors qu’il vivait ses derniers instants, il sentait son navire comme une puissante arme entre ses mains, qui pouvait encore nuire à l’ennemi. Quelle joie lorsqu’il entendit les tirs rageurs de ses propres canons et le fier crépitement de ses mitrailleuses. Et quelle angoisse lorsqu’il les entendit se taire les uns après les autres.

C’est alors que dans l’obscurité épaisse de la passerelle, un homme est apparu. Il se traînait à grand-peine, s’accrochant aux saillies des cloisons, titubant. C’était le chef des machines, Luca Balsofiore, capitaine du génie maritime. Mortellement blessé, il avait perdu la vue et il revenait auprès de son commandant pour lui dire qu’il avait fait tout son possible, que les machines étaient paralysées et qu’il voulait mourir à ses côtés.

Les artilleries étaient détruites, les munitions achevées, le navire était désormais réduit au silence. L’abysse l’appelait et commençait déjà à aspirer sa coque déchirée. Non, il n’était pas encore vaincu. Alors que le sacrifice semblait entièrement consommé et la lutte à son terme, alors que tous croyaient qu’il ne restait plus qu’à mourir, la frêle forteresse démantelée se redressa contre l’ennemi. Blessé, le sous-lieutenant de vaisseau Ettore Bisagno, officier en charge des armes sous-marines (lui aussi secouru par la suite) se rendit avec le sergent Adriano Mazzetti et quelques autres torpilleurs, tous blessés et ruisselants du sang de la mitraille, jusqu’aux tubes de lancement arrière, alors même que le navire commençait à donner de la gîte. Il réussit à faire partir trois torpilles. C’était la dernière arme à bord. Quelques instants plus tard, trois explosions effroyables incendièrent le flanc d’un destroyer britannique et éventrèrent sa coque. La déflagration fut un coup de tonnerre dans la nuit.

La vengeance avait été exécutée. Le navire pouvait mourir sereinement. Un spectacle d’une beauté et d’une solennité sans pareilles se déroula dans les ténèbres, semblable à un rituel. Prenant un risque extrême, le sous-lieutenant du génie maritime Spartaco Amodio (qui sera sauvé par la suite) est descendu dans le carré des officiers pour prendre le pavillon du navire. Et alors que le commandant était en train de mourir dans la passerelle et que le second avait déjà rendu l’âme, l’officier de tir Miliotti agita pour la dernière fois vers le ciel l’étendard, au-dessus du petit groupe des rescapés réunis à la poupe. Puis ces hommes entonnèrent le salut suprême des soldats de la mer : Vive l’Italie ! Vive le Roi ! Vive le Duce ! tandis que l’enseigne de vaisseau de deuxième classe Arnaldo Arioli le plus jeune et le plus pur des officiers de bord, enveloppait sa poitrine dans le pavillon de combat, pour le rapporter dans sa patrie ou bien mourir avec lui ; peu après, emportant avec lui le témoin sacré, il entrait dans le ciel des héros.

Ainsi prit fin ce combat, digne d’éternelle mémoire. Et les phrases écrites jusqu’ici sont bien misérables, elles ne sont qu’un pauvre squelette de l’épopée. Il ne s’agit pas de nous, aucun autre ne pourra jamais raconter un pareil événement d’assez digne et juste façon ; personne ne pourra jamais décrire le dernier regard du commandant, l’extrême éclair de ces yeux qui entrevirent, entre les funestes lueurs, l’ombre du navire ennemi en train de sombrer et qui surent qu’il ne servait plus à rien de vivre une minute de plus. Ses paupières enfin pouvaient se refermer sur ses pupilles apaisées.

Dino Buzzati. Corriere della Sera, 23 janvier 1942. Chroniques de la guerre sur mer. Belles Lettres 2014

23 04 1941

Naissance de la police nationale. Auparavant, il n’était de police que municipale. Au sein du ministère de l’intérieur est créée la Direction générale de la police nationale, elle-même divisée en trois entités : la police judiciaire, les renseignements généraux, la sécurité publique. L’organigramme durera beaucoup plus longtemps que ses créateurs. Autre mesure choc : la création des GMR (groupes mobiles de sécurité), corps d’élite consacré au maintien de l’ordre, les ancêtres des CRS. Une École nationale pour la formation des cadres ouvre près de Lyon, des écoles régionales de police apparaissent un peu partout. Le gouvernement a mis le paquet : nouveaux locaux, salaires revalorisés, uniformes inspirés de la SS pour les gradés Vichy…

1 05 1941

Partage des Balkans entre l’Allemagne, l’Italie, la Hongrie et la Bulgarie. Un État fantoche est crée en Croatie, avec à sa tête Ante Pavelitch, fondateur des oustachis, une société secrète d’extrême droite. 8 millions de juifs se trouvent alors sous administration du Reich. Vichy officialise la fête du travail et de la Concorde sociale : jour chômé, sans perte de salaire, mais 50 % de celui-ci sera versé au Secours national.

3 05 1941

Herman Goering se rend au musée du Jeu de Paume où sont stockées en priorité les œuvres d’art pillées par les Allemands [qui mobilisent aussi pour le même usage trois salles des antiquités orientales du Louvre, surnommées Le séquestre allemand ] pour y faire son marché. Il est accompagné par le conservateur Rosa Antonia Valland, dite Rose Valland, native de Saint Étienne de Saint Geoirs proche de Grenoble, de milieu très modeste, brillante : sans avoir jamais appris l’allemand à l’école, elle le parle après quelques séjours. Dès le 30 octobre 1940, Jacques Jaujard, directeur des Musées Nationaux, l’avait chargée de dresser un inventaire des collections y transitant et obtenu des Allemands le maintien sur place d’une assistante. À ce poste, Rose Valland observait les arrivées des caisses de biens spoliés à des particuliers, à leur présentation, à leur tri, à leur départ vers l’Allemagne, véritable travail de bénédictin, n’hésitant pas à faire les poubelles en déchiffrant les carbones retirés des corbeilles à papier, écoutant les conversations des officiers nazis. Elle sera mise à la porte de Jeu de Paume à 4 reprises. Chaque fois elle reviendra le lendemain pour reprendre ses fonctions et continuera son travail de souris. Elle fournit des informations à la Résistance sur les trains qui transportent les œuvres, afin que ces convois soient épargnés. Dès l’automne 1944, elle informe les Américains afin d’éviter le bombardement en Allemagne des sites de stockage supposé des œuvres volées et faciliter leur récupération. À la fin de la guerre, elle participera activement en Allemagne à la récupération des œuvres d’art, témoignera au procès de Nuremberg, mais aussi à la reconstruction des musées allemands. Français et Américains ne seront pas avares de médailles pour celle qui avait permis de retrouver tant de tableaux. On aurait aussi bien pu lui proposer de garder celui qu’elle préférait…

Le monde des marchands de tableaux a toujours été complexe, subtil, affectif autant qu’affairiste, et en temps de guerre encore plus : pour que les collections de tableaux déménagées à l’initiative de Jacques Jaujard du Louvre dans des châteaux de province soient restées hors de portée de l’avidité allemande alors qu’elles étaient très souvent en zone occupée, c’est-à-dire à la merci des Allemands, il a bien fallu qu’il y ait, justement du coté allemand, des sympathies qui soient plus fortes que l’intérêt immédiat du Reich : cet homme, c’était le comte Franz von Wolff-Metternich zur Gracht, nommé représentant culturel en France en juin 1940, qui sera en fait de connivence avec Jacques Jaujard, directeur des musées nationaux, pour qu’on ne touche à rien, qu’on ne procède à aucun mouvement de ces œuvres déménagées du Louvre : son attitude particulièrement favorable au sauvetage du patrimoine français ne pourra que déplaire à Berlin où Hermann Goering ne pensait qu’au pillage. Le comte Metternich sera rappelé à Berlin en 1942.

Le jeu auquel se seront livrés Jacques Jaujard, Metternich, Rose Valland pour contrer et limiter au mieux les appétits féroces d’Hitler, de Goering, du colonel von Behr, chef de l’ERR – Einsatzstab Reichleiler Rosenberg -, a du être subtil, délicat, usant. Malgré cette résistance les pillages furent considérables, concernant entre autres les 94 collections juives – David Weill, Reichenbach, Bernheim, Jacobson -, mises à l’abri dans les musées nationaux avant la guerre, pillées par les dignitaires nazis, sans que l’administration française puisse ou veuille s’y opposer.