| Publié par (l.peltier) le 17 septembre 2008 | En savoir plus |

fin 1918

La terre, la mer… les deux grandes nourricières de l’homme depuis le nuit des temps. Le Grand métier de Jean Recher date de 1977. Il concerne l’immédiat après-guerre, à partir des années 1950. Mais l’essentiel de la vie dont il parle n’a guère changé depuis la naissance de ce grand métier au tout début du XVI° siècle. Le Grand métier, c’est celui de la grande pêche qui, parce qu’effectuée en des mers lointaines, signifiait une absence de plusieurs mois de la maison familiale quand la petite pêche était côtière et permettait de rentrer tous les jours à la maison.

En annexe au Grand métier, Paul Adam, chef de la division des Pêcheries à l’OCDE dans les années 1970, a écrit une histoire de la pêche à la morue qui retrace l’essentiel de l’évolution de ce métier, du début du XVI° siècle à nos jours :

En décrivant son expérience du grand métier, Recher a donné nombre d’explications techniques simples et claires. Il a de plus ajouté un glossaire reprenant beaucoup de termes spécialisés, familiers ou patoisants, utilisés par les pêcheurs morutiers. Il n’est donc pas question de compléter une œuvre remarquable qui fera date.

Mais le monde des morutiers, leurs techniques, leurs traditions sont si profondément ancrés dans certains lieux du littoral français et si étrangers aux terriens qu’il n’est peut-être pas inutile d’en préciser certains aspects, en donnant aussi le point de vue de quelqu’un dont la profession a exigé qu’il reste en contact permanent avec les morutiers et réfléchisse à leurs problèmes. Voici bientôt trente ans qu’à des titres divers, sur le plan de la France ou d’une organisation internationale, j’ai eu à défendre les intérêts de la pêche et j’ai pu mesurer la distance qui sépare les uns des autres.

Si à Yport on parle du grand métier, dans les milieux spécialisés on parle de la grande pêche. Ce même adjectif employé par les professionnels et les administratifs exprime bien une même appréciation des mêmes faits malgré le fossé qui sépare la connaissance concrète de la connaissance abstraite.

Il y a longtemps déjà que Pierre Loti puis la pêche française à la morue d’Islande sont morts. Aujourd’hui sonne le glas de la pêche française à la morue de Terre-Neuve. Une quinzaine de bateaux sont encore partis pour la première campagne du début de 1977 ; aux alentours de Pâques, ils seront rentrés et il n’y aura pas de seconde campagne. Pourront-ils repartir en 1978 et combien seront-ils?

Le premier débarquement de morue salée venant de l’autre côté de l’Atlantique – et dont les archives aient conservé la trace – a eu lieu à Dahouet (petit port de Bretagne nord, à 25 km à l’est de Saint-Brieuc) vers 1509… moins de vingt ans après la découverte de l’Amérique par Christophe Colomb. Depuis, à part les interruptions dues aux guerres – et seulement durant certaines d’entre elles – la grande pêche française n’a jamais cessé son activité, activité qui fut considérable dans la nation tout au long des siècles.

Avant 1789, on pouvait dénombrer plus de 300 navires et plus de 10 000 marins pêcheurs. Avec la vapeur, le diesel et le chalut, le nombre des navires et des équipages s’est sérieusement réduit. Mais c’est seulement durant la dernière décennie que l’accélération du processus s’est affirmée. 1972 : 1 500 marins seulement. Aujourd’hui et demain ? On tend vers zéro.

Des origines à la fin du XVIII°, durant trois siècles, les morutiers français ont pratiqué deux sortes de pêche. La plus importante débarquait hommes et matériel sur la côte de Terre-Neuve ou du Labrador, le bateau ne servant que de moyen de transport pour l’aller et le retour. La pêche se pratiquait à partir de chaloupes sortant seulement pendant la journée ; c’est à terre qu’on salait-séchait la morue. L’autre pêche, pratiquée par des bateaux moins nombreux et moins gros, était appelée pêche errante ; le bateau se laissant dériver en pleine mer, les hommes se servaient de lignes à main du bord même du bateau où la morue était ensuite travaillée. Durant ces longs siècles, la royauté, très soucieuse d’avoir à sa disposition des équipages rompus à des navigations difficiles, exprima sa sollicitude à l’égard de la grande pêche en instituant un système d’aide sociale financée grâce aux cotisations des armateurs et des marins ; la contrepartie : un service militaire obligatoire – à l’époque il ne l’était pas – sur les navires du roi. Il y avait aussi des privilèges commerciaux, des droits réduits sur le sel (la gabelle)… et en conséquence des contestations sans fin.

Peu avant 1789, commence une pêche nouvelle, en pleine mer ; le bateau étant à l’ancre, les chaloupes qu’il transportait partaient du bord dans toutes les directions, chacune ayant son secteur de la rose des vents, pour pêcher puis revenaient au bateau pour livrer le poisson et le travailler. C’est cette pêche qui s’est pratiquée toute la première moitié du XIX° siècle et qui a continué durant la seconde moitié, les lourdes et dangereuses chaloupes étant alors remplacées par des doris, barques à fond plat, que l’on disait d’inspiration indienne et mises au point par les marins américains : non seulement elles étaient plus légères, mais elles présentaient aussi l’insigne avantage, sur ces goélettes où la place était rare, de pouvoir s’encastrer les unes dans les autres. Il en fut ainsi jusqu’en 1939. Toutefois, dès avant le début du XX° siècle, on avait inauguré le chalutage avec vapeur et chauffe au charbon d’abord, puis le Diesel. Le chalutage par le côté décrit par Recher au début de son livre.

À partir de 1950 et surtout de 1960, nouvelle révolution technique : addition d’engins électroniques variés, chalutage par l’arrière avec véritables usines installées à bord. Le progrès accompli durant les quinze à vingt dernières années, extrêmement efficace mais incontrôlé, réduisit peu à peu les ressources disponibles de morue, portant gravement préjudice aux pêches françaises en premier lieu. En effet, la France – et c’est un trait singulier sur lequel il y aurait beaucoup à dire – ayant un solide marché pour la morue salée ne devait se mettre que très progressivement à la congélation : résistance des mentalités des producteurs ou des consommateurs, l’un suivant l’autre comme le berger, dit-on, suit les moutons. J’ai vécu cette évolution : les modernistes voulant tout surgeler, les traditionalistes disant qu’ils n’avaient pas les moyens financiers… Pour une fois, ce n’est pas coutume en économie, le juste milieu a gagné, ou du moins a subsisté mieux que les autres c’est-à-dire ceux qui ont continué à faire du salé tout en commençant à congeler selon le dosage inconnu qu’il fallait deviner.

En tout cas notre pays qui, avant 1939, détenait la première place après le Canada sur les bancs de l’Ouest Atlantique, commença à se faire distancer dès après 1945 : d’abord par les Espagnols et les Portugais, consommateurs traditionnels de morue salée qui, sans doute à cause d’une main-d’œuvre meilleur marché, ont pu maintenir en activité des techniques anciennes plus ou moins modernisées : dorissiers à moteur parfois utilisés avec des filets maillants (longs filets droits soutenus par des bouées et dans les mailles desquels les poissons se prennent par les ouïes), chalutiers-bœufs (parejas en espagnol, pair trawling en anglais) qui travaillent par paires, chacun tirant une des funes, l’ouverture du chalut étant commandée par l’écartement des deux bateaux. Notons en passant que les chalutiers de fond, comme ceux de Recher, évitent dans la mesure du possible ces bateaux dont les engins de pêche se tiennent au-dessus du fond ou l’effleurent seulement, ce qui leur permet de fréquenter des parages rocheux où les lourds chaluts à panneaux risqueraient de crocher. Mais Espagnols et Portugais qui cherchaient le même produit que les Français et qui se modernisaient plus lentement encore ont été eux aussi dépassés par les flottes des pays de l’Est européen et d’Allemagne fédérale. Ces derniers avaient des navires équipés des techniques les plus modernes ; et en même temps que la morue, qu’ils ne salaient pas, ils cherchaient tous les poissons qui avaient un marché. Renversement des choses qui allait aboutir entre autres à la fin de la grande pêche française.

Si nous voulons mieux comprendre les problèmes économiques actuels, reportons-nous d’abord aux origines de la grande pêche.

Pendant plus de 450 ans, la grande pêche a, chaque année, fourni des dizaines de milliers de tonnes de morue salée, ce qui correspond au triple en poids vif puisque la morue, après avoir été éviscérée, étêtée, désarêtée et entassée avec du sel, perd une partie de son eau. À l’arrivée en France, un kilo de morue verte (c’est l’expression technique consacrée) correspond à trois kilos péchés. Et quand on sèche encore davantage la morue, comme c’était le cas autrefois dans les sécheries provisoires sur le littoral de Terre-Neuve, ou encore pour l’expédier dans certains pays tropicaux, le rapport peut être de 1 à 5. Il faut donc être très prudent quand on manipule les statistiques.

Pendant plus de 450 ans, la grande pêche a donc fourni de grandes quantités de morue salée, protéine du pauvre, pêchée par des pauvres. Pour qu’il y eût industrie dans l’économie de l’Ancien Régime, c’est-à-dire production de masse, il fallait que les prix fussent très bas et ils continuèrent de l’être longtemps après la révolution industrielle.

À la veille de la guerre de 1939, quand Recher a commencé à naviguer, le prix moyen de la morue salée ramenée au poids vif était encore cinq fois plus faible que le prix moyen de la morue fraîche (cabillaud) pêchée en mer du Nord. Il fallait donc que les Terre-Neuvas prennent, tranchent, éviscèrent, salent… au moins cinq fois plus de morue que les Boulonnais.

Après 1945, la situation devait changer peu à peu, d’abord à cause du développement de la congélation, ensuite à cause de la raréfaction du poisson, tant et si bien que ce rapport de 1 à 5 passa de 1 à 2,5 ou 2 au début des années 60, puis de 1 à 1,8 ou 1,6 durant les années 71 à 73 ; enfin, de 1 à 1,3 en 1975. Certes, il s’agit là de chiffres moyens qui ne tiennent pas compte des variations de prix selon la taille des poissons (on sale les gros et on congèle les petits), mais la tendance est très nette et ce ne sont pas des corrections de décimales qui changeraient le fait que les dernières années ont été exceptionnelles dans la longue histoire de la pêche à la morue.

Ainsi, jusqu’en 1939 la morue fut une nourriture de pauvre, ce qui ne veut pas dire qu’elle soit devenue une nourriture de riche lorsque, salée ou séchée, son prix a rejoint celui du bifteck : il ne faut pas oublier qu’il s’agit d’un produit déshydraté (c’est-à-dire représentant deux ou trois fois plus de protéines au kilo) et qui ne donne pas de déchets. Parallèlement, jusqu’en 1939, la morue a été produite par des pauvres ; si, depuis cette date, le grand métier a été mieux rémunéré, il n’en reste pas moins que pêcher la morue n’est pas encore le meilleur moyen de faire fortune.

Le schéma de recrutement du marin morutier ne varie pas. Ce dernier ne vient pas du port d’armement mais d’un village voisin. Paysan sans terre, condamné à être ouvrier agricole sur un terroir où il y en a déjà trop, il préfère embarquer. Si tout va bien, il gagne à peu près autant qu’un bon ouvrier de la ville (à Paris, en 1789, une livre tournoi, soit un franc-or par jour). Mais assurément, la pêche n’est pas toujours abondante… Il arrive que, déduction faite des avances perçues au départ, le marin rentre à la maison avec rien ou quasi-rien ; il y a des mauvaises années et des malchanceux… moins à plaindre que ceux qui ne reviennent pas, car les risques de ne pas revenir, dans ce dangereux métier, sont exceptionnellement élevés : naufrages, hommes enlevés par une lame, doris perdus en mer…

Il semble bien qu’après 1850 (une analyse détaillée des chiffres donnés par Henri du Rin sur la pêche morutière dunkerquoise apporte à ce sujet plus que des présomptions), le salaire du morutier soit tombé au-dessous de celui de l’ouvrier des villes, à moins que ce ne soit ce dernier qui ait alors été relevé. C’est que, pour pêcher la morue, on en était toujours à naviguer à la voile tandis que dans tous les autres métiers on s’industrialisait. L’armement à la grande pêche abandonna donc des ports devenant florissants comme Dunkerque pour se rapprocher des lieux où l’on pouvait trouver de la main-d’œuvre à bon marché. Ce fut la raison pour laquelle Fécamp, par exemple, passa de petit à grand port morutier. Le pays de Caux, aux structures féodales, fournit son contingent annuel d’hommes sans terre, durs à la tâche, solides, encadrés par ces marins nés que sont les Yportais, les Fécampois et les Havrais.

On aimerait pouvoir mieux chiffrer ces salaires ou gains et les comparer avec ceux d’autres catégories. Mais si des structures socio-économiques permettant la grande pêche ont persisté, ce fut dans la mesure où subsistaient des espèces d’enclaves trop populeuses pour les ressources disponibles, enclaves qui n’étaient pas encore vraiment ouvertes au monde économique moderne et où n’était plus suffisante cette vie ancienne faite pour une part importante d’auto-suffisance et de relations personnelles.

À cette époque, comme le dit la chanson, pour devenir capitaine de pêche, il fallait commencer par être mousse et passer par tous les grades. Le patron devait connaître chacun des aspects du métier, y compris les pires. Toutefois, c’est jeune qu’on devenait capitaine, car après 25-30 ans et une bonne dizaine de campagnes sur les bancs, il devenait hors de question de trouver encore le courage de s’asseoir à l’école pour obtenir les diplômes exigés.

Au temps de la voile, les capitaines gagnaient évidemment plus que les dorissiers mais pas tellement plus. On comptait les morues et chacun était payé à la part. Il n’y avait alors ni contrat collectif ni salaire minimum garanti. Les premières actions syndicales sérieuses datent seulement d’après 1914 et leurs résultats furent progressifs, très lents.

Il fallut attendre 1945 pour qu’un contrat d’engagement fût négocié pour toute la profession. On avait alors définitivement abandonné la voile, ce qui avait pris du temps car elle n’exigeait que des investissements faibles et permettait de mieux tirer sur les coûts. Les premiers chalutiers à vapeur, à piston et au charbon ne donnaient d’ailleurs qu’une autonomie assez réduite pour les grandes distances à parcourir. Puis ce fut le Diesel ou la turbine avec leurs auxiliaires, enfin le Diesel électrique (un gros moteur Diesel fournit du courant qui alimente à la fois la propulsion, et les auxiliaires servant à virer le chalut et faire fonctionner les frigos, etc.). Comme ces améliorations coûtaient de plus en plus cher, elles ne furent pas toujours adoptées à temps… et puis un bateau doit durer une bonne vingtaine d’années : c’est ce qui explique que, parfois, les chalutiers français ont eu des moteurs trop faibles pour chaluter assez profond ou des coques trop minces pour jouer les brise-glace.

La période de 1950 à 1975 fut une sorte de jeu, subtil ou féroce, où la grande pêche a dû s’adapter à un développement général de type suicidaire. Les prises de morue des côtes canadiennes et groenlandaises, dans l’Atlantique nord ou est, tous pêcheurs réunis, ont jusqu’à 1960 frôlé le million de tonnes pour atteindre 1.100.000 tonnes en 1960, 1.300.000 en 1961, 1.600.000 en 1967, 1.800.000 en 1968… Après quoi, on est redescendu nettement au-dessous du million de tonnes. En somme, on est passé de prises excessives, coûtant de plus en plus cher et provoquant de périodiques chutes de prix, à des prises faibles insuffisamment compensées par des prix en hausse. Après la période euphorique de 1945 /47 où il y avait tout à la fois abondance de poissons et de consommateurs et où seuls les bateaux manquaient, des difficultés surgirent. Recher, qui a vécu cette grande mutation, raconte que, pour répondre aux exigences de la vente, son navire fut choisi pour des essais de congélation. À la même époque, j’assistais, en tant, que représentant du Secrétariat à la Marine marchande, à d’interminables réunions où l’on tentait de canaliser des opérations d’export-import dans lesquelles les bénéfices sur des machines comptables ou autres objets importés devaient compenser les pertes sur les exportations de produits variés, dont la morue. Les pays sous-développés, principaux acheteurs de morue salée, en auraient acheté bien davantage, mais ils n’avaient pas de devises et les vendeurs se tournaient tous vers Porto-Rico qui payait en dollars.

Pour les morutiers eux-mêmes, la grande affaire fut le passage au chalutage arrière. Assurément, un chalutier par le côté, comme un chalutier par l’arrière, tire le chalut sur son arrière. La différence est que le premier le relève et le met à l’eau par le côté, alors que le second le relève et le met à l’eau par l’arrière. Les manœuvres ont toutefois des implications qui dépassent cette différence de base.

Quand le chalut est relevé par le côté, il faut procéder en hissant autant de palanquées qu’il y a de fois 2 à 3 tonnes dans le fond du chalut (on dit le cul du chalut). En effet, dans l’eau, le poisson ne pèse rien et il oppose seulement la résistance due au frottement des filets d’eau. Par contre, si le cul du chalut était hissé hors de l’eau avec 5 ou 10 ou encore 20 tonnes, les mailles du filet ne sauraient résister à un tel poids et casseraient. Dans les navires modernes où le chalut est relevé par l’arrière, il y a des détails variables et complexes. L’essentiel est que, le cul du chalut laissant reposer une grande partie de son contenu sur la rampe arrière du navire, la manœuvre de relevage peut être faite d’un seul coup et plus rapidement sans que la solidité des mailles du filet soit mise en danger.

Le relevage du chalut par le côté impose que le pont, dans sa plus grande partie, soit dégagé et qu’il soit maintenu relativement bas au-dessus de l’eau. D’où la silhouette typique des chalutiers par le côté qui, à la suite de l’expérience de plusieurs générations, étaient arrivés à une disposition quasi normalisée avec le pont dégagé et le château sur l’arrière, ce qui, par mauvais temps, permettait une excellente tenue à la cape, machine arrêtée ; les morutiers disaient à la cholle. En effet, offrant davantage de prise au vent sur l’arrière, le navire tendait à pivoter sur son centre de dérive pour tourner son avant vers la direction du vent et des vagues.

Le relevage du chalut par l’arrière conduit au contraire à dégager l’arrière et à repousser le château vers l’avant. De plus, il devient inutile d’avoir un pont proche de l’eau. D’où un pont couvert supplémentaire qui permet à l’équipage d’être à l’abri pour le travail du poisson. Net progrès dans les conditions de travail, mais aussi possibilité de continuer à travailler par des temps plus mauvais, de monter plus au nord, dans les glaces, avec des navires renforcés, etc. Le travail reste toujours dur, physiquement très pénible et le relevage du chalut par l’arrière, s’il est plus rapide, est parfois aussi délicat et plus dangereux. Quand une fune (nom donné aux filins qui servent à tirer le chalut) balaie le pont ou qu’une vague s’engouffre par la rampe arrière, les risques pour l’homme sont considérables.

Mais c’est par ses conséquences économiques que le chalutage par l’arrière a rapidement bouleversé la pêche sur les bancs du plateau continental canadien et groenlandais.

La distance entre ces bancs et les côtes européennes rendait très aléatoires des voyages pour le poisson frais sur glace : ou il restait trop peu de temps pour la pêche proprement dite, ou on risquait de ramener du poisson en décomposition. Il fallait donc saler le poisson à bord ou s’abstenir si l’on n’avait pas de marché pour la morue salée. Mais le chalutage par l’arrière, avec un pont supplémentaire permettant l’installation d’une véritable usine à bord, coïncida avec le développement de la surgélation. Il devenait ainsi possible de fournir un marché potentiel beaucoup plus vaste et de ne plus se concentrer sur la seule morue. Le résultat fut un accroissement spectaculaire du nombre des navires et des quantités de poisson péché. Tant et si bien que les stocks de poissons, et notamment la morue toujours la plus recherchée, furent exploités au-delà du maximum renouvelable, la quantité de poissons disponibles devenant de moins en moins grande alors que les bateaux devenaient de plus en plus nombreux. Il est évident que les taux de prises par navire diminuèrent. C’est pourquoi on ne construisit plus de saleurs purs : on aurait été sûr d’y perdre de l’argent car les saleurs ne pouvaient conserver à bord que de la morue ; or, pour rentabiliser les voyages, il fallait pêcher tout ce qu’on trouvait, jusqu’à l’encornet que l’on surgèle et dont les Japonais sont friands. Peine perdue. Même les gros chalutiers congélateurs voient depuis quelques années leur rentabilité fortement compromise. Devant la menace de la surexploitation des fonds de pêche, les organismes internationaux réglementaires ont enfin institué des contingents de prises, en nette réduction par rapport aux prises antérieures. De plus, les Etats côtiers, forts de l’évolution en cours du droit de la mer, ont étendu leurs eaux réservées (on dit zone économique exclusive) et considèrent comme leur propriété les poissons qui peuvent être péchés jusqu’à 200 milles au large…

Cette évolution, qui conduit à la disparition du grand métier, apporte aussi l’explication d’une différence d’appellation. En effet, on entend souvent déclarer en France : Le cabillaud, j’aime bien ; mais pas la morue. Il s’agit pourtant du même poisson. Seulement, quand commença à s’étendre, à l’intérieur du pays, la consommation de poisson de mer frais (en grande partie avec le développement du chemin de fer), les pêcheurs de morue fraîche en mer du Nord (à partir de Boulogne-sur-Mer) voulurent, pour ne pas manquer la clientèle riche, distinguer leur poisson de la morue salée des morutiers terre-neuvas ou islandais, qui se vendait nettement moins cher et gardait sa réputation de poisson des pauvres ou de jours d’abstinence. D’où, pour la morue fraîche, l’appellation de cabillaud (terme de même origine que Kabeljau en allemand). La France est le seul pays où existe une telle distinction, mais c’est aussi le seul pays à avoir eu deux pêches importantes distinctes, l’une pour la morue fraîche, l’autre pour la morue salée à bord. Cette distinction, qui se maintient sur les marchés, est devenue absurde du fait que sur les mêmes bateaux de grande pêche, on congèle et on sale le même poisson vendu salé sous le nom de morue et congelé sous le nom de cabillaud !

On a aussi essayé de congeler la rascasse du nord, nom séduisant donné à un poisson rose et laid qu’on prend quelquefois avec la morue et que les saleurs rejetaient à la mer alors même qu’il y avait une clientèle en Allemagne. Mais le nom n’a pas apporté le succès commercial escompté auprès des consommateurs français. Recher l’a rebaptisé fausse rascasse car les Fécampois – qui savent manger – connaissent et apprécient la vraie, irremplaçable dans une bouillabaisse digne de ce nom.

Ces distinctions entre les poissons conduisent à parler de la rémunération des pêcheurs qui se comptait, à bord, non pas en francs mais en morues. Le poisson autre que la morue, c’est-à-dire qu’on ne pouvait pas saler, était du faux poisson, comme à terre on dit de la fausse monnaie.

Les morutiers sont toujours payés, selon le prix de la morue, à la part de pêche, avec un minimum garanti correspondant aux salaires de base des marins du commerce. Mais si, les prises étant insuffisantes, ce minimum doit jouer, le grand métier est trop dur pour une telle rémunération.

Le pêcheur ressemble au paysan qui, on le sait, se trouve rarement satisfait sur tous les plans, mais de plus les terrains de pêche qu’il fréquente et qu’il connaît, comme le paysan ses champs, ne lui appartiennent pas. Cependant, l’un dans l’autre – et à condition de ne pas faire le compte de ses heures de travail, mais quoi faire d’autre à bord – le morutier qui a fait le métier sur de bons bateaux depuis 1945 peut considérer qu’il a bien gagné sa vie ; mieux qu’à terre. Il est évidemment difficile de donner des chiffres, car ils varient selon les années et les individus de façon notable. Disons qu’un bon capitaine de pêche pouvait gagner plus qu’un haut fonctionnaire de l’administration de la Marine marchande. Toutefois, il est impossible de comparer sérieusement les métiers ou les retraites qui sont (en tenant compte de revalorisations récentes) au maximum de 5 000 F par mois pour un capitaine de pêche ayant 37 ans % de service et de 2 150 F pour un matelot.

Aujourd’hui, un chalutier moderne est une usine périmée en moins de dix ans et valant plus de 30 millions de francs (3 milliards de centimes) qui, pour faire ses frais, doit rapporter au moins le tiers par an… Aussi est-il impossible, dans la conjoncture actuelle, de penser construire de tels bateaux.

Peut-être est-ce le temps de réfléchir à nouveau – mais c’est le dernier rendez-vous– sur des politiques, des progrès techniques et des structures économiques qui ont fait un grand métier que les autorités françaises ont soutenu et aidé pendant près d’un demi-millénaire, un métier qui aujourd’hui disparaît, mettant au chômage des spécialistes qui avaient pourtant su rester dans la tradition tout en s adaptant aux perfectionnements les plus modernes.

À Recher mousse, matelot léger, capitaine – écrivain aussi par l’effet de je ne sais quelle grâce – à Recher, sac à terre… il reste d avoir été un témoin privilégié exceptionnel. Par père et frères interposes, il a vécu dans la légendaire Fécamp, la vieille tradition de la grande pèche à la voile la plus dure qu’il y ait jamais eu. Et il a aussi connu les développements les plus avancés dans une exponentielle de croissance qui a fini par le mettre au chômage…

Une vie qui en moins de quarante ans, l’a fait passer de l’âge de Jacques Cartier à celui de l’Électronique !…

Paul Adam, chef de la division des pêcheries à l’OCDE Mars 1977

Le récit qui suit est extrait d’Avec les bagnards de la mer du Père Yvon. S’il ne représente pas une situation générale, mais bien exceptionnelle, il n’est cependant aucunement une fiction, et dit combien ces hommes pouvaient se faire à l’inacceptable, quand ils avaient la possibilité de faire ce à quoi que leurs aïeux s’étaient parfois résolu : jeter le commandant à la mer.

Le Père Yvon, 1888-1955, fût, entre autres apostolats, aumônier des Terre Neuvas… Yvon le Typhon pour son biographe Alain Guellaf.

Aussi fort en gueule que l’abbé Pierre…

Tous ceux qui s’intéressent à la vie des marins-pêcheurs ont entendu parler du Père Yvon, l’aumônier des terre-neuvas.

Un tempérament de feu, une liberté d’esprit, une énergie indomptable, un génie de la communication au service d’un engagement militant en faveur des forçats de la mer, en font une figure mythique.

Un homme d’Église, un moine capucin aussi surprenant, aussi iconoclaste, aussi important pour l’amélioration du sort des marins-pêcheurs que l’abbé Pierre le fut pour les mal-logés.

Ses films – il utilise le cinéma dès les années 20 – ses livres, notamment Avec les Bagnards de la Mer, ont réussi à faire comprendre, à émouvoir sur le sort inhumain des hommes et parfois des enfants engagés dans la Grande Pêche.

L’épopée de sa goélette-hôpital, le Saint- Yves, apportant courrier, secours et réconfort sur les Bancs de Terre Neuve reste dans la mémoire de tous les gens de mer.

Mais les Bancs de Terre Neuve ne sont qu’une part limitée de l’existence extraordinaire d’un homme qui a vécu mille vies, des tranchées de la Grande Guerre aux contrées les plus reculées de l’Inde.

Franck Martin. Éditions de l’Ancre marine

Une tête au raz des épaules : une figure bouffie où se projetait l’étrave d’un nez obtus ; des yeux injectés de sang, exorbités comme des yeux de hanneton ; un front proéminent strié de rides moulées par son caractère hargneux ; un corps bien cordé, tissé de muscles puissants mais noyés dans la graisse d’une corpulence carrée ; des lèvres gourmandes ; une gueule de bouledogue à voix de canon ; des bras longs projetant des mains violentes, terribles, à gros doigts plats : voilà le capitaine Jean Le Roux !

Un capitaine, conscient de ses responsabilités et soucieux d’épargner la vie de ses hommes, consulte le baromètre et inspecte l’horizon avant de commander la sortie des doris. Jean Le Roux, le cerveau intoxiqué d’alcool, le corps lourdement collé à sa couchette, tous les matins, sans aucun souci de la prévision du temps, hurlait d’une voix rauque et sauvage : Croche !

Le marin a une âme de discipline, mais l’abus brutal de l’autorité le révolte.

Un matin, devant le baromètre tourmenté de crises d’épilepsie depuis plusieurs heures, le second fit remarquer au capitaine combien il était imprudent de faire mettre les doris à la mer.

Croche ! hurla la brute, c’est ainsi qu’on gagne son bifteck, bande de feignants !

Sur les conseils du second, les hommes crachèrent dans les doris et les projetèrent à la mer ; mais le second leur recommanda d’avoir l’œil sur le bateau et de rallier dès qu’ils verraient le pavillon en berne.

Les hommes obtempérèrent à ses conseils.

La brise soufflait et verdissait de plus en plus. Le V aigu, enregistré par le baromètre, est le signe avertisseur infaillible de l’approche d’une perturbation atmosphérique cyclonique. Devant cette menace écrite d’un coup de chien, le capitaine et les hommes du bord furent pris de frissons.

Effrayé par la terrible perspective des conséquences dramatiques de son inconscience, le capitaine perdit de sa pression alcoolique, et fit mettre immédiatement le pavillon en berne.

Les lames, encore petites, couraient les unes après les autres. Leur nervosité dénotait que la mer, dont elles sont l’épiderme, se trouvait dans un état de fièvre et de surexcitation extraordinaire.

Soudain, on eût dit que toute cette masse liquide eût pris feu ; il en sortait des fumées avec un grésillement sinistre comme d’une matière qui cuit et qui brûle !

La goélette, tenue en laisse par son énorme câble de mouillage, était comme prise de stupeur ; elle cherchait à se dégager par des bonds et des efforts violents pour fuir le temps. Elle ressemblait à ces chevaux fougueux qui, pris d’épouvante, se cabrent et s’agitent pour casser brutalement les attaches qui les retiennent captifs.

Les doris, pauvres feuilles de bois au milieu des éléments déchaînés, se débattaient dans la tourmente. Halés par des muscles d’une puissance titanesque multipliée encore par la rage et la brutalité de l’instinct de conservation, ils montaient sur les crêtes des vagues et s’engouffraient dans leurs creux. Les embruns se dressaient en volutes et, chassés par le vent, cinglaient violemment les nageurs et remplissaient les doris. De temps en temps, on voyait un homme soulager les embarcations à l’aide d’une écope, tandis que l’autre redoublait d’efforts pour maintenir son doris bout à la lame. Ceux qui se trouvaient dans le vent au bateau ralliaient sans trop de peine, mais ceux qui étaient sous le vent au bateau gagnaient difficilement.

Jean Le Roux, flagellé par les douches glaciales de paquets de mer qui déferlaient sur le pont, perdait toujours de sa pression alcoolique et retrouvait progressivement sa lucidité d’esprit ; il commençait à réaliser puissamment l’horreur du drame dont il avait la responsabilité coupable. Debout sur le gaillard-arrière, agrippé au roof de la cuisine, il regardait au large avec des yeux de hanneton. Quand il voyait les doris plonger dans les creux béants, il éructait d’une voix rauque, rageusement, horriblement, un cri de désespoir :

Malheur ! Ils sont foutus !

Dans cette mer devenue sauvagement folle furieuse, la goélette qu’ils voulaient regagner, la goélette qui voulait les sauver, était devenue pour les doris le danger le plus menaçant, le pire ennemi. S’ils parvenaient à l’accoster, ils avaient les plus grandes chances de venir se fracasser contre sa coque, d’être écrasés par un coup de hanche au roulis ou d’être soulevés par un paquet de mer qui les écraserait sur le pont ou sur le bord de la lisse. Il fallait, coûte que coûte, déborder les doris.

Tous les hommes du bord s’étaient munis de bouées, de gaffes, de filins. Le second avait empoigné un rouleau de cordages dont il avait fait un énorme lasso. Penchés sur la lisse, le cou allongé, les yeux exorbités braqués sur les doris qui approchaient, anxieux, haletants, conscients de la gravité de la minute, de la seconde où la vie de leurs camarades allait dépendre de l’adresse et de la rapidité de leur intervention, tous attendaient.

Tout à coup, on voit monter à l’horizon une horde de nuages, telle une armée tumultueuse, se bousculant à l’assaut des pauvres doris. Le vent les mène comme un troupeau, les cingle, les mord, les bouscule, leur arrache des flocons de laine noire pour les déployer en rideaux superposés, d’un noir qui obscurcit tout. Le noir du ciel qui se reflète dans l’eau l’a transformée en encre de Chine.

L’eau tourmentée donne l’impression d’un incendie d’océan, tantôt elle grésille comme sur de la braise, tantôt ses lames explosent et se tordent comme des flammes blanches dans un ronflement de fournaise.

Le vent souffle avec une violence qui cingle et cuit la peau des joues ; il coupe la respiration ; il crie et gémit dans les haubans, les cordages et les antennes, avec des cris et des gémissements d’enfants pris de peur soudaine et de souffrance affolante.

Un doris approche ! À chaque traction sur les avirons, les hommes poussent des hans formidables de bûcheron ; ils ont l’écume aux commissures labiales et un air hagard de malheureux qui, depuis une heure, luttent avec un acharnement farouche contre la mort et qui se demandent si, après tant d’efforts, ils ne vont pas sombrer à l’entrée du port !

Le second, avec une force de catapulte, lance son lasso. Bien envoyé ! Il a pris son homme à plein tronc. Le marin dépose ses avirons, saisit le câble à pleines mains et, en charriant son doris, se laisse amener le long du bord. De la goélette, les hommes, à l’aide de leurs gaffes, débordent le doris pour l’empêcher de se briser contre la coque, tandis que l’autre marin passe les crocs aux extrémités du doris pour l’embarquement. Puis les ordres tombent en cascade :

Paré à virer ? Virez ! Mais vire donc ! Décolle ! Mais décolle donc. Les salauds ! ils vont tout casser. Tiens bon! Tiens bon ! Amène ! Amène doucement ! Attention ! Larguez tout ! … Et d’un ! La manœuvre se renouvelle 5 fois, 10 fois, 12 fois ! À cinq reprises, les hommes sont tombés à la mer !

Il fallut alors se livrer à un jeu effrayant. Du bord, les sauveteurs, à coups de gaffes, pèchent dans la baille avec une brutalité de chirurgien. Les crocs mordaient dans les vêtements et les chairs. La charité a parfois des nécessités cruelles pour le salut de la vie !

À deux reprises, la mer, au moment de l’ascension des doris, piocha deux hommes, les happa et les entraîna. Ils faisaient surface mais ils perdaient. Le mousse, perché dans les haubans, aperçut leur détresse, il appela Turc, le superbe terre-neuve du bord, son meilleur ami, et, lui montrant les hommes en perdition, il l’incita à se jeter à l’eau :

Tiens ! Tiens ! Turc !… Vas-y ! Vas-y ! Turc !… Amène ! Amène ! Turc !

Turc sauva les deux hommes !

Trois doris manquaient !… Tout l’équipage, anxieux, inspectait la mer d’un regard scrutateur !

Second ! s’écria un homme, là-bas, à deux cents mètres, un canard boiteux !

Deux hommes halaient sur les avirons avec rage et frénésie. Ils étalaient, mais ils ne charriaient plus…

Le second fit filer un doris à l’aide d’un filin. Les deux doris se rencontrèrent. Les deux hommes s’agrippèrent au doris sauveteur. Du bord, les hommes halèrent le convoi. Malheur !… Le filin cassa à 15 mètres de la goélette ! Les deux hommes reprirent leurs avirons et halèrent dessus avec la rage du désespoir… Ils gagnèrent le bord, mais, au moment où l’équipage s’apprêtait à les embarquer, une montagne énorme fonça sur la goélette : Sauve qui peut ! hurla le second. Les hommes s’agrippèrent où ils purent. Le doris fut soulevé violemment au-dessus de la goélette et, à la chute, se cassa en deux sur la lisse !… Les deux hommes disparurent…

Au bout d’une minute, le patron reparut à la surface. Une plaie béante au front, il saignait affreusement ; mais il nageait par la force de l’instinct de conservation. Commotionné, assommé, abruti, il prenait la direction opposée du bateau… D’un coup de gaffe, le second le hala vers lui ; deux hommes l’empoignèrent au collet et le jetèrent par-dessus bord.

Le matelot avait disparu… Tous le croyaient perdu ! Mais non… Il était resté accroché par ses cirés au tangon de bâbord ! Quand le roulis inclinait le navire à tribord, le malheureux émergeait et criait : au secours ! Quand le roulis inclinait le navire à bâbord, le malheureux plongeait et buvait à la tasse ! Il fut bientôt aperçu et halé à bord.

Deux doris manquaient…

Dans sa furie, l’équipage voulut se précipiter sur le capitaine ! Arrêté par l’autorité et le prestige du second, il hurla, pendant quelques minutes, son indignation au chef responsable du malheur :

– C’est toi qui les a lavés ! Bandit ! Crapule ! Assassin ! Vampire ! Requin ! Tu as sur la conscience quatre noyés, trois veuves et huit orphelins !

Soudain, on vit accourir le mousse, les yeux hagards, déments. Il déclara au second qu’il venait de couper, d’un coup de hache, le câble de mouillage de la goélette, et qu’il lui accordait, à lui et à tout son équipage, quinze jours de permission pour aller à Saint-Pierre-et-Miquelon chercher un autre câble…

C’était la première campagne du petit mousse ! Le choc des horreurs dont il venait d’être témoin avait été trop violent… Il était devenu fou…

4 péris en mer, 3 veuves, 8 orphelins et… un fou ! ! ! Joli bilan de commandement pour Jean Le Roux !

Père Yvon Avec les bagnards de la mer. Éditions de Paris.

13 11 1918

Création aux Bouffes Parisiens de l’opérette Phi Phi, sur une musique d’Henri Christiné, un livret d’Albert Willemetz et Fabien Sollar. De la légèreté, et encore de la légèreté : on en redemandera sans interruption jusqu’en novembre 1921, avec de nombreuses représentations en province.

19 11 1918

Le général Hirschauer, Lorrain de Saint Avold est entré à Mulhouse deux jours plus tôt, le général Messimy à Colmar la veille ; et c’est au tour de Pétain d’entrer à Metz. Tu peux m’enterrer maintenant, écrit Maurice Barrès à son fils. Le lendemain, c’est Gouraud qui entre à Strasbourg ; le maréchal Foch y sera six jours plus tard pour un défilé solennel.

Ou Wilson ou Lénine. Ou la démocratie née de la Révolution française, fortifiée par les luttes de tout un siècle, ou bien les formes primitives, incohérentes, brutales du fanatisme russe. Il faut choisir.

Albert Thomas, socialiste réformiste L’Humanité

11 1918

L’amiral Koltchak russe farouchement opposé aux Bolcheviques fonde à Omsk, bien à l’est de l’Oural, un gouvernement, se proclamant chef suprême de toute la Russie. Il marche vers l’Oural.

1 12 1918

Proclamation du royaume SHS, – Royaume des Serbes, des Croates et des Slovènes – qui regroupe douze millions et demi de ces peuples. Alexandre, de la dynastie serbe des Karageorgevitch, en deviendra le roi en 1921.

5 12 1918

Le Nationalrat d’Alsace-Lorraine proclame le rattachement du Reichsland à la France. Mais une décision politique votée par des députés est loin de pouvoir aplanir toutes les difficultés qui surgissent ; c’est Jules Jeanneney, ancien sous secrétaire d’État à la Guerre de Georges Clemenceau, qui centralisera l’action des commissaires de la République désignés à Strasbourg – Bas Rhin -, Colmar – Haut Rhin -, et Metz – Moselle -.

Dans les livres d’histoire, on vous dit que l’Alsace et la Lorraine ont été rattachées à la France dès novembre 1918. Il n’y a rien de plus faux. Nous avons vécu sous le joug d’une administration militaire d’exception qui nous a fait payer l’affront fait à la cathédrale de Strasbourg. Il nous a fallu prouver notre appartenance au peuple français, devant des Commissions de réintégration dans la nationalité française présidées par des officiers du Deuxième bureau. Plus de cent cinquante mille d’entre nous, les plus remuants, ont été expulsés vers l’Allemagne. Quinze ans plus tard, ils ont été les premiers à peupler les camps de concentration nazis.

Didier Daeninckx. Mort au premier tour. Éditions Denoël 1997

Une fois les premiers moments d’euphorie passés, l’installation de l’administration française n’ira pas cependant sans quelques heurts et beaucoup d’incompréhension de part et d’autre. Il ne suffit pas de quelques décrets pour effacer quarante huit ans d’occupation allemande. Les Français croyaient retrouver l’Alsace Lorraine de Hansi ou du Tour de la France par deux enfants. Exaltés par les Oberlé de René Bazin ou par le roman de Barrès Au service de l’Allemagne, ils s’attendent à accueillir une province martyre, figée dans le souvenir. Mais l’Alsace, plus encore que la Lorraine annexée, a évolué. Certes, elle conservait toujours à la veille de la guerre de fortes attaches sentimentales avec l’outre-Vosges (où d’ailleurs un grand nombre de ses enfants étaient établis), mais elle en avait aussi trouvé sa place dans le Reich. En 1911, le début d’autonomie qui lui avait été accordé avait satisfait beaucoup de monde.

La germanisation est bien réelle dans les provinces : l’école, l’université, l’administration et l’armée ont conjugué leurs efforts pour y parvenir. La langue française n’est plus parlée que chez les élites et les habitants des quelques zones rurales francophones, […] ainsi que par un dernier carré de militants à Metz. Depuis 1870, l’exil volontaire a privé la région des plus ardents fidèles de la France. Ajoutons à cela le traumatisme causé à des provinces en majorité catholiques, et très pratiquantes, par la rigueur de la république anticléricale. Pendant ce temps, l’Allemagne de Bismarck puis de Guillaume II dotait le Reichsland d’une législation du travail moderne, de retraites, d’assurances sociales et d’institutions décentralisées ; et la région goûtait à la prospérité économique.

[…] Ce qui rend difficile la réintégration pure et simple, c’est d’abord la question religieuse. L’Alsace et la Moselle [nouveau nom du département qu’était la Lorraine annexée], qui n’étaient plus françaises au moment du vote de la loi de séparation des Églises et de l’État en 1905, sont en effet encore soumises au Concordat de 1801, maintenu par l’Allemagne après 1871. L’Église catholique […] occupe une place très importante dans la vie sociale et politique. Or elle a joué un rôle de premier plan en faveur de l’idée française pendant les années d’annexion allemande. La partie est serrée, d’autant que protestants, Juifs, et même certains libéraux laïques se joignent aux cléricaux pour demander le maintien du statu quo.

La République est donc placée face à un dilemme : l’affrontement satisferait les radicaux et les socialistes, qui entendent appliquer l’intégralité des lois françaises aux territoires libérés ; mais composer avec la réalité du terrain permettrait de faire l’économie des scènes pénibles vécues en France en 1901-1906, et, au prix d’une entorse à la loi, de réintroduire plus sûrement la culture française. Par la loi d’octobre 1919 le gouvernement choisit la seconde solution et décide la mise en place d’un régime particulier qu’il veut croire transitoire [1].

Une autre question épineuse est celle de la langue : comment imposer, par exemple, à un instituteur alsacien de donner du jour au lendemain toutes ses leçons en français, langue qu’en général il maîtrise mal, au risque de le faire passer pour plus bête que certains de ses élèves ? La République prudente tolère donc dans un premier temps des enseignements en allemand.

[…] Reste qu’au-delà des discours l’accumulation des maladresses par certains fonctionnaires venus de la France de l’intérieur ou par des revenants (les descendants des Alsaciens Lorrains partis en France après 1871) est à l’origine du malaise alsacien, qui ne tarde pas à se faire jour. Les anecdotes fourmillent sur la morgue de fonctionnaires s’offusquant de l’ignorance de la langue française de leurs administrés, des noms de famille à consonance germanique ou de l’accent de la population, ou encore sur l’anticléricalisme militant de certains instituteurs.

Jean-Noël Grandhomme. Mensuel L’Histoire. Novembre 2008

8 12 1918

Les élections pour l’Assemblée nationale des 16 et 30 novembre ont amené une écrasante majorité favorable au gouvernement : c’est la Chambre bleu horizon. Les larmes de Clemenceau s’adressent aux 24 députés alsaciens et lorrains.

10 12 1918

Fritz Haber reçoit le prix Nobel de chimie pour ses travaux sur la synthèse de l’ammoniac. Dès 1908, il avait découvert comment remplacer le salpêtre, indispensable à la fabrication de la poudre à canon, mais dépendant d’importations du Chili ou d’Inde car il n’y avait pas de gisement en Allemagne, par l’azote prélevé dans l’atmosphère. En 1915, il avait prouvé l’efficacité de ses connaissances avec le gaz de chlore qui avait tué cinq mille soldats alliés le 22 avril 1915 à Ypres : ces messieurs de l’Académie royale de Suède ne lui en ont pas voulu pour autant : après tout Nobel est bien l’inventeur de la dynamite !

Six mois plus tard, le traité de Versailles confisquera les brevets des grandes firmes allemandes de la chimie : BASF, Bayer, Agfa, Hoechst, Haber Bosch, pour le plus grand profit de l’Américain DuPont qui s’engouffrera dans le vide ainsi créé.

14 12 1918

Les Parisiens réservent un accueil triomphal au président des États-Unis, Woodrow Wilson.

16 12 1918

Le général Janin et les forces de la Mission Française arrivent à Omsk, 800 km. à l’est de l’Oural. Mais son titre de commandant en chef des forces alliées en Russie restera lettre morte : il va vite se heurter à l’opposition du général anglais nommé à la tête de la Mission britannique et à l’amiral Koltchak, à la tête des Russes Blancs. Les Tchèques, qu’il est censé embarquer pour l’Europe tiennent le transsibérien, les gares et commencent à être infiltrés par les Bolcheviks.

27 12 1918

On se bat aussi à l’ouest de la Russie : les Makhnovistes attaquent l’arsenal d’Ekaterinoslav. Ils finiront par voir leurs anciens alliés bolcheviques se retourner contre eux et les défaire en 1920. Blessé à plusieurs reprises, Nestor Makhno s’exilera et terminera sa vie à Paris, ouvrier chez Renault à Boulogne Billancourt.

Makhno était un véritable anarchiste, il galopait sur des chevaux qui tiraient de petits attelages, les tachanki, tout en brandissant un drapeau noir. Son idéologie était bien claire mais ses hommes, eux, pillaient, violaient, assassinaient en traversant les petits bourgs de paysans juifs.

Jacobo Glantz

1918

Émotion à la Principauté de Monaco, mais aussi au Quai d’Orsay : le prince Louis, né en 1870, fils d’Albert, le grand océanographe, n’a pas d’héritier, et dans ce cas, le trône passera au plus proche parent, le prince d’Urach, un Allemand : impensable pour la France ! Louis vivait dans un château du nord de la France, d’où il gérera à partir de son avènement en 1922, les affaires de son État de moins de deux km² et de vingt quatre mille habitants. Mais auparavant il avait fait son service militaire dans l’armée française en Algérie où, de son union avec Marie Juliette Louvet, née à Pierreval, en Seine Maritime, il avait eu une enfant naturelle, Charlotte, née le 30 septembre 1898 à Constantine, qui sera infirmière pendant la guerre ; pressé par le Quai d’Orsay, il va la reconnaître en 1919 ; elle va devenir princesse en épousant en 1920 un prince de Polignac, à qui l’on dira : désormais, tu ne t’appelleras plus Polignac, mais Grimaldi ; ils auront deux enfants, Antoinette et Rainier, en 1923. Louis se mariera sur le tard, trois ans avant sa mort avec une femme de trente ans sa cadette, Ghislaine Dommanget. Ouf, à grand renforts de trucages en tous genres, la continuité dynastique est assurée !

Les premiers réfrigérateurs se nomment Kelvinator et Frigidaire.

3 01 1919

Chaïm Weizmann, un des leaders du mouvement sioniste et Fayçal, le prince hachémite d’Arabie dont Lawrence d’Arabie avait été le conseiller, sont arrivés à Paris pour la conférence de Versailles avec un peu d’avance ; ils se voient et signent un document vantant les liens du sang et les rapports historiques entre leurs deux peuples, stipulant que, si le grand royaume indépendant souhaité par les Arabes venait à se créer, il encouragerait l’établissement des Juifs en Palestine.

6 au 13 01 1919

Les socialistes allemands majoritaires et réformistes ont suffisamment vu à l’œuvre les communistes de Russie depuis leur prise du pouvoir il y a plus d’un an pour se dire : pas de cela chez nous, nous ne pourrons pas le tolérer ; ce n’est pas pour en arriver à cette inversion du monde que nos parents ont construit patiemment et en travaillant beaucoup un des premiers pays du monde. Aussi mettent-ils beaucoup d’énergie à contrer les communistes allemands. Et puis il est bien possible aussi que Karl Liebknecht et Rosa Luxembourg n’aient pas eu le génie manœuvrier de Lénine et de Trotski

La répression qu’ont subi les marins de Kiel donne du poids à la Ligue spartakiste qui appelle les ouvriers de Berlin à la grève, ils sont 500 000 à cesser le travail pendant une semaine. Ils vont être brutalement réprimés ; 32 communistes dont leurs meneurs Karl Liebknecht et Rosa Luxembourg seront capturés par les Freikorps et assassinés le 15 janvier, le premier selon une apparente légalité, la seconde assassinée par Hermann Souchon, un officier de marine qui monta en route dans la voiture qui l’emmenait à la mort et la tua d’une balle dans la tête. Rosa sera inhumée dans un cercueil … vide le 25 janvier. Son corps sera repêché le 31 mai et elle sera à nouveau inhumée le 13 juin, suivie d’une foule considérable. Née Rozalia Luksemburg au sein d’une famille juive, elle avait été plâtrée pour conjurer une tuberculose osseuse, épreuve qui l’avait fait boiter, ce qu’elle était parvenue à dissimuler.

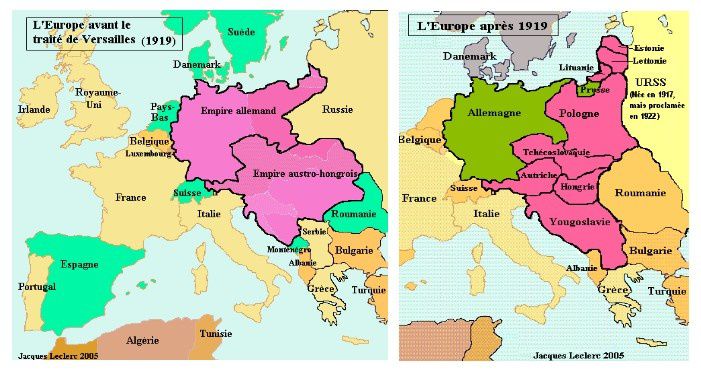

18 01 1919

Ouverture de la Conférence de la paix, à Versailles, dite encore Conférence de Paris. Elle se terminera fin août 1920, coiffant les traités de Versailles, le 28 juin 1919, Saint Germain en Laye [Autriche] le 10 septembre 1919, Neuilly [Bulgarie] le 27 novembre 1919, Trianon [Hongrie] le 4 juin 1920, Sèvres [Turquie] le 10 août 1920, qui sera remplacé par le Traité de Lausanne du 24 juillet 1923, Rapallo [Allemagne URSS] le 16 avril 1922.

Lors de cette conférence de la paix, les vingt-sept pays ont accepté de déléguer leurs pouvoirs à un Conseil des dix, qui ne sert pas à grand-chose. Dans les faits, toutes les décisions importantes sont prises par les quatre grands, les chefs des puissances victorieuses. Le Français Clémenceau, le Britannique Lloyd George, l’Américain Wilson et l’Italien Orlando. Leurs désaccords sautent vite aux yeux.

L’Italie a accepté d’entrer dans le conflit en échange de promesses de territoires dans les Alpes, de l’Istrie, de la côte dalmate ou encore des terres qu’elle appelle irrédentes, comme la ville de Fiume. Mais Wilson refuse la majorité de ces demandes au nom du principe des nationalités : la plupart de ces territoires sont peuplés de Slaves, qui doivent donc être rattachés à la fédération des Serbes, des Croates et des Slovènes. Avant même la fin de la conférence, Orlando, furieux, claque la porte, et les nationalistes italiens exploitent le thème de la victoire mutilée de leur pays.

Pour l’essentiel, il incombe à trois hommes de remettre le monde d’aplomb et de garantir la paix. Celui qu’ils conçoivent est boiteux à la naissance.

François Reynaert. La Grande Histoire du Monde. Fayard 2016

21 01 1919

En Irlande, les élections générales de 1918 avaient donné 73 sièges au Sinn Féin sur 105. Seul résistait l’Ulster avec 23 députés unionistes. Les députés du sud font sécession en se constituant en Assemblée d’Irlande – Dáil Éireann -, élisent comme président le seul commandant survivant de l’insurrection de 1916, Eamon de Valera, et proclament l’indépendance de l’Irlande. Et aussitôt commencent à claquer au long des chemins creux du Tipperary les premiers coups de feu de la guerre d’indépendance avec Michael Collins comme insaisissable stratège. Pour pacifier l’île, l’Angleterre va envoyer les anciens combattants de 14-18, et, dans l’Irlande du Nord, les catholiques vont être chassés de leurs emplois, expulsés de leurs foyers et agressés par des foules de protestants fanatisés.

8 02 1919

Ouverture de la première ligne aérienne commerciale française : Lucien Bossoutrot, sur un Farman-Goliath, transporte onze passagers entre Toussus-le-Noble et Croydon, en Angleterre, trois jours après le premier vol commercial réalisé en Allemagne.

2 03 1919

Dans l’ancien palais de justice du Kremlin, ouverture du congrès qui aboutit à la Troisième Internationale : pour la différencier de la deuxième, Lénine et Trotski décident de la nommer Internationale communiste, alias Komintern. C’est un triomphe pour les deux dirigeants.

Trotsky avait fière allure avec son pardessus en cuir, ses guêtres, sa culotte de cheval et son chapeau en fourrure portant l’insigne de l’Armée rouge ; mais pour ceux qui l’avaient connu comme l’un des plus grands antimilitaristes d’Europe, le spectacle était bien étrange.

[…] La conférence du Kremlin se termina par les chants et la photo habituelle. S’apercevant que Trotski venait de quitter la tribune après son allocution, le photographe, qui avait tout juste installé son appareil, protesta énergiquement. Quelqu’un cria à la dictature du photographe et ce fut au milieu d’un éclat de rire général que Trotski retourna à la tribune pour s’y tenir debout en silence, pendant que le photographe, nullement décontenancé, prenait deux photos.

Arthur Ransome, journaliste britannique.

À la conférence qui prépare cette III° Internationale, en 1919, ne viennent que 35 organisations représentant essentiellement Russes, Lettons ou Ukrainiens. Elu président, Zinoviev y voit pourtant le signe avant-coureur de la République soviétique internationale. Il devrait déchanter

La deuxième réunion de cette IIIe Internationale (Komintern), en juillet 1920, se réunit, elle, dans une atmosphère d’apothéose, à un moment où l’Armée rouge de Trotski menace jusqu’à Varsovie. Les images cinématographiques montrent les visages rayonnants des délégués du monde -occidental : les Français Marcel Cachin et Louis-Oscar Frossard, l’Allemand Paul Levi, l’Italien Giacinto Serrati, etc. A la tribune, Lénine et Zinoviev indiquent les 21 conditions qu’ils mettent à l’adhésion au Komintern : elles entraîneront une scission des partis socialistes en France, en Italie ou en Allemagne.

Ainsi, au moment où l’on croit la révolution imminente ailleurs qu’en Russie, l’Internationale communiste devient un appareil dépendant des dirigeants soviétiques. Si on suit la doctrine de Lénine, résumée dans L’Etat et la Révolution (1917), le socialisme doit instaurer le contrôle ouvrier de la production et l’autogestion, supprimer police, armée et Etat. Magnifique programme qui a enflammé les révolutionnaires du monde entier.

Dans la pratique, cela s’est traduit par la création de la Tcheka (décembre 1917), de l’Armée rouge (mars 1918), la nationalisation des entreprises (1918), par le retour nécessaire de l’obéissance à une volonté unique dans l’Etat, celle du parti (décret de 1919).

Mais le pays a faim, a froid, en a assez du travail forcé, de la terreur ; la Russie est devenue un cimetière, dans les campagnes surtout, où les révoltes sont incessantes. Dans les villes, les malheureux se pressent pour demander du pain et des médicaments, car le typhus a frappé. A Petrograd, 64 % des usines ont dû fermer faute de combustible.

Double réalité d’un pays qui souffre, tout en rejetant l’idée de restaurer le passé, mais qui, à l’extérieur, prend les traits d’une société qui annonce au genre humain un avenir nouveau.

Résumé de Marc Ferro. Le Monde Juillet 2017

23 03 1919

À l’initiative de Benito Mussolini, quelques dizaines de personnes se réunissent piazza San Sepulcro, Milan pour créer une organisation qui perpétuera l’inspiration révolutionnaire et patriotique de l’interventionnisme de gauche : le Fascio milanese di combattimento – Faisceau milanais de combat, plus brièvement parti fasciste, qui ne va connaître qu’une bien modeste audience pendant plus d’un an : il y avait moins de 300 personnes au départ ; dans l’opposition c’était alors Gabriele d’Annunzio qui avait encore la cote, mais plus pour longtemps.

Le terme fascio est à lui seul tout un programme. Il évoque à la fois l’unité de la Nation, l’autorité nécessaire à son épanouissement (le faisceau des licteurs dans la Rome antique), la solidarité des membres du corps social, ainsi qu’une tradition révolutionnaire et spontanéiste qui va des faisceaux de travailleurs siciliens de 1893-1894 aux faisceaux d’action révolutionnaires des interventionnistes de gauche.

Pierre Milza. Histoire de l’Italie. Arthème Fayard 2005

28 03 1919

À la conférence de la paix, Wilson – 63 ans – et Clemenceau – 78 ans – s’affrontent. Wilson a exigé une version en anglais du traité : pour la première fois, le français cesse d’être la langue de la diplomatie. Sitôt arrivé, Clemenceau maugréait : Quatorze points ? alors que Dieu lui-même s’est contenté de dix points. Cet homme serait-il au-dessus de Dieu ?

Wilson J’ai une si haute idée de l’esprit de la nation française que je crois qu’elle acceptera toujours un principe fondé sur la justice et appliqué avec égalité. L’annexion à la France de ces régions [la Sarre et Landau] n’a pas de base historique suffisante. Une partie des ces territoires n’a été française que pendant vingt-deux ans ; le reste a été séparé de la France pendant plus de cent ans.

La carte de l’Europe est couverte, je sais, d’injustices anciennes que l’on ne peut pas toutes réparer.

Ce qui est juste, c’est d’assurer à la France la compensation qui lui est due pour la perte de ses mines de houille, et de donner à l’ensemble de la région de la Sarre les garanties dont elle a besoin pour l’usage de son propre charbon. Si nous faisons cela, nous ferons tout ce que l’on peut nous demander raisonnablement

Clemenceau Je prends acte des paroles et des excellentes intentions du président Wilson. Il élimine le sentiment et le souvenir : c’est là que j’ai une réserve à faire sur ce qui vient d’être dit. Le président des États-Unis méconnaît le fond de la nature humaine. Le fait de la guerre ne peut être oublié. L’Amérique n’a pas vu cette guerre de près pendant les trois premières années ; nous, pendant ce temps, nous avons perdu un million et demi d’hommes. Nous n’avons plus de main d’œuvre. […] nos épreuves ont crée dans ce pays un sentiment profond des réparations qui nous sont dues ; il ne s’agit pas seulement de réparations matérielles : le besoin de réparations morales n’est pas moins grand. […]

Vous cherchez à faire justice aux Allemands. Ne croyez pas qu’ils nous pardonneront jamais ; ils ne chercheront que l’occasion d’une revanche ; rien ne détruira la rage de ceux qui ont voulu établir sur le monde leur domination et qui se sont crus si près de réussir.

29 03 1919

Raoul Villain, l’assassin de Jaurès est gracié. Il a été félicité pour avoir rendu service à la patrie et la famille du disparu se voit contrainte de payer les frais du procès ! Le président du tribunal déclare sans souciller : Si l’adversaire de la guerre, Jaurès, s’était imposé, la France n’aurait pas pu gagner la guerre. Villain va se cacher à Ibiza, jusqu’à ce que les républicains espagnols le trouvent en 1937, et lui tranchent la gorge.

Fin mars 1919

Joseph Kessel arrive à Vladivostok. La traversée des États-Unis a parfois frisé l’hystérie : dans les petites villes où ne sont pas prévus des arrêts, les gens se couchaient en travers des rails pour arrêter le train et fêter les soldats.

Dès l’arrivée [à San Francisco] à la descente du train, une foule en liesse nous a assiégés. Journalistes, photographes, opérateurs de cinéma étaient au premier rang. Puis des femmes, des femmes. En blouse de la Croix Rouge, en tailleur, en manteau, vieilles, jeunes, vendeuses, serveuses, millionnaires, toutes criant riant, riant, tendant vers nous des fleurs, des billets de rendez-vous, des cigarettes, des lèvres. À ne pas croire… En toute conscience, je n’exagère pas.

Nous étions logés dans le même hôtel, le plus luxueux de la ville : le San Francis. Quand on commandait un verre au bar, le barman refusait l’argent. Pour les chambres, elles étaient offertes par la direction. Et même dans la rue, quand on prenait un taxi, c’était pareil, impossible de payer. Tout nous était donné. Nous allions de réception en réception, de gala en gala, et de boîte en boîte et, partout où nous entrions, tout le monde se levait, hommes et femmes. Et l’orchestre entamait La Marseillaise puis La Madelon.

L’arrivée à Vladivostok, c’est autre chose :

Après le fourmillement, le tumulte, les édifices grandioses du port de New York, la baie sublime de San Francisco, sa Golden Bay, après les plages d’Honolulu et la magie de la Mer Intérieure, après tant de soleil, de vie intense et de beauté, qu’avions-nous sous les yeux ? Une lumière lugubre ; un port gelé ; des bateaux pris dans la glace ; sur les quais, des coolies chinois en guenilles semblaient des larves humaines. Tout – le ciel, la glace, les maisons, les gens -, tout était gris, triste, sale.

Enfin, déployés en grand arc de cercle, fantômes d’acier noir dans la brume, leurs tourelles braquées sur la ville, des cuirassés japonais. Oui, japonais. Dans cette guerre-là, ils étaient nos alliés. Pourquoi ? Contre qui ? J’avoue que je ne m’en souviens pas, si je l’ai jamais su. En tout cas, leurs bâtiments de guerre étaient là, monstres noirs assis dans la glace, gardiens d’un continent livide

[…] Ainsi, aux Japonais le port indispensable, unique, sur une mer accessible toute l’année par brise-glace. Aux Tchèques, le rail, l’artère nourricière, vitale. Japonais et Tchèques, deux forces supérieurement organisées, sûres, efficaces.

Mais pour le reste : désordre, incohérence, pagaille, bordel. C’étaient les propres termes des officiers qui nous renseignaient. Ils étaient écœurés. Cette expédition contre nature, rameutée des quatre coins du monde, pour affronter un ennemi fantôme et qui maintenant avait mis bas les armes, était un incroyable magma. On aurait pu croire à certains traits qu’elle était l’œuvre d’un fou.

Le corps de troupes anglais comptait un bataillon venu des Indes et celui des Français des éléments du Tonkin. En Sibérie, en plein hiver ! Parce que c’était plus près, sans doute.

Et puis il y avait tous les déserteurs et prisonniers de guerre des armées austro-hongroises constitués en détachements indépendants, nationalité par nationalité, et qui relevaient d’un état-major spécial – c’est-à-dire de personne.

– Vous avez vu en venant ici les patrouilles ? disaient nos informateurs. Elles ont bonne mine, non ? Eh bien, elles représentent douze pays différents – un soldat par pays. Oui, douze. Comptez avec nous : États-Unis, France, Angleterre, Canada, Nouvelle-Zélande, Australie, Tchécoslovaquie, Hongrie, Roumanie, Serbie, Japon. Et, enfin, Russie.

– Mais quelle Russie ? avons-nous demandé.

Là, c’était véritablement un cauchemar.

Au sommet de la hiérarchie, dans Omsk, la grande ville sibérienne, siégeait l’amiral Koltchak. Il était entouré de tous les attributs extérieurs du pouvoir : il avait un Premier ministre, un gouvernement, un grand état-major, un arroi démesuré de hauts généraux, de hauts dignitaires, de hauts patriarches de la vieille et sainte Russie. Proclamé régent de l’Empire, Koltchak avait fait serment d’anéantir les Rouges et de rétablir sur le trône l’héritier des tsars.

Mais, dans l’Empire, la Russie d’Europe, celle qui possédait les vraies ressources, en population, en industrie, en hommes d’élite, les Soviets en étaient les maîtres. Et à travers la Sibérie, immense à coup sûr, mais terriblement sous-peuplée et à demi sauvage, Koltchak pouvait seulement compter sur quelques régiments démoralisés de l’armée régulière et quelques bataillons d’officiers blancs qui servaient comme simples soldats.

[…] Et tout le monde, pour le ravitaillement, dépendait du Transsibérien – c’est-à-dire des Tchèques-, et du port de Vladivostok – c’est-à-dire des Japonais -.

Et les partisans rouges menaient une guérilla incessante, acharnée.

Et Semenov, l’ataman, le maître de Tchita… Semenov, simple sous-officier aux cosaques de l’Amour. Parti, il n’y avait pas deux ans, avec sept hommes, pas un de plus, disait-on, faire la chasse aux partisans rouges. Pris toutes les armes qu’il trouvait en route. Rameuté les étudiants en rupture d’université, les forçats en rupture de bagne, les soldats déserteurs, les chercheurs d’or dégoûtés de leurs mines, les trappeurs fatigués de leurs pièges, les vagabonds sans feu ni lieu, ni loi, qui rodaient à travers les taïgas et les toundras infinies. Formé pour le pillage, l’alcool, les filles et le sang, d’abord une sotnia, puis une bande, enfin une armée. Proclamé ataman. Installé à Tchita. Seigneur de la guerre civile.

[…] Oleg, son sbire à Vladivostok, invite Kessel chez lui, en l’occurrence, un train : Car ce n’était qu’un train. Blindé sans doute. Mais rien qu’un train. Et malgré moi, j’ai pensé à l’autre, celui des tieplouchki [les morts du typhus, regroupés dans un autre train]. Tous mes muscles se sont crispés quand j’ai gravi derrière mon guide les marches qui menaient à l’un des wagons.

Alors, alors, la tête, véritablement, m’a tourné. Un vertige. Un vrai vertige. J’ai du fermer les jeux pour retrouver un semblant d’équilibre, de raison. Car le contraste entre ce que j’avais vu quelques heures plus tôt et ce qui se passait ici, avait de quoi rendre fou.

Déjà, en eux-mêmes, les trains du Transsibérien étaient d’une espèce particulière. L’écart entre les rails qui dépassait de beaucoup celui des autres pays faisait les compartiments plus spacieux qu’ailleurs et, pour répondre aux exigences des voyages faits dans un climat terrible, sur une distance et d’une durée sans pareilles, on les avait équipées avec un soin, un confort, comme l’on en trouvait nulle part. Mais cela n’était rien.

Je sortais du froid de la nuit, du labyrinthe gelé des rails sur la terre des hommes perdus et je me trouvais d’un seul coup à bord d’une vaisseau pirate chargé de ses trésors. Je n’invente point. C’était comme ça.

Wagons-salons, wagons pour les repas privés, wagons munis de lits comme des cabines de luxe et qui servaient autrefois aux princes, aux barines, au hauts dignitaires de la Sainte Russie, les hors la loi de Semenov en avaient fait leur gîte, leur antre. Et de quel faste dément ne les avaient-ils pas habillés ?

Tapis de Perse, brocarts de Chine, soieries de Boukhara et de Samarkand, dépouille des ours et des tigres de la taïga, icônes superbes, armes précieuses, tous ça, accroché, jeté pêlemêle, en vrac, au hasard. Prises de guerre, rapines, pillages de grandes villes florissantes, sac des demeures opulentes, des entrepôts de marchands millionnaires, des trains surpris en gare ou saisis en route.

Et au milieu des trophées somptueux, les officiers cosaques avec leurs trognes, gueules, mufles sauvages, leurs énormes bonnets de martre, castor, vison ou zibeline, leurs longues et noires tuniques serrées à la taille, bardées sur la poitrine de cartouchières étincelantes et portant à la ceinture des poignard damasquinés.

Joseph Kessel

Muni d’un bon matelas d’argent liquide, il doit négocier avec les États-Majors officiels, mais aussi avec les seigneurs de guerre la constitution de trains de ravitaillement pour les troupes françaises du général Janin stationné à Omsk, le tout se déroulant dans l’unique lieu fréquentable, la boite de nuit l’Aquarium. Le général Janin a écrit Ma mission en Sibérie 1918-1920, Payot, Paris, 1933, où il doit sans doute dire quel fut le résultat de ces négociations arrosées. Pour Kessel, ce sera Nuits de Sibérie, 1928, Les Temps sauvages,1978, Le train du bout du monde nouvelle publiée dans Tous n’étaient pas des anges, 1963.

[…] Il y a ici, en Sibérie, huit cent mille prisonniers de guerre autrichiens et allemands qui ont été libérés depuis la signature du traité de paix. Nous devons les empêcher de regagner les champs de bataille européens. Enfin, nous soupçonnons les Allemands de convoiter les champs pétroliers de Bakou, dans le sud de la Russie. Nous devons les empêcher de s’en emparer.

Vladivostok grouillait de réfugiés qui avaient fui le bolchevisme. La plupart avaient emporté beaucoup d’argent. Ils le dépensaient comme s’il ne devait plus y avoir de lendemain, ce qui était dans doute le cas pour beaucoup d’entre eux. Du coup les magasins étaient bondés et les rues envahies de charrettes bourrées de marchandises. En raison de la pénurie qui régnait en Russie, la plupart des produits à vendre avaient été importés illégalement de Chine ou volées à l’armée.

[…] En venant du port, près des voies de garage du chemin de fer, il y a un important dépôt qui, sur cinq hectares, contient 600 000 tonnes de munitions et de matériel militaire livrés ici par la Grande Bretagne et les États-Unis quand les Russes étaient nos alliés. Maintenant que les Bolcheviks ont conclu la paix avec l’Allemagne, nous ne voulons pas que les armes que nos concitoyens ont payées tombent en leurs mains.

Ken Follett La chute des géants. Octobre 1918. Robert Laffont 2010

11 04 1919

À la conférence de la paix, le baron Nakino Nobuaki, représentant le Japon, avait demandé que les nations représentées reconnaissent l’égalité des races : sa proposition avait reçu une majorité de 11 voix sur 17, mais Wilson fera le nécessaire pour la torpiller.

13 04 1919

En Inde, les lois Rowlatt ont aggravé l’arbitraire judiciaire et de nombreux Indiens se sont mobilisés, particulièrement au Penjab. À Amritsar, la capitale des Sikhs, quelques milliers de personnes se sont rassemblées dans le jardin clos Jallianwala Bagh pour la fête religieuse de Baisakhi. Le brigadier général anglais Reginald Dyer perd son sang-froid face à une manifestation d’Indiens : il ordonne le tir sans sommations à ses gurkas – soldats originaires de l’actuel Népal – : elle fait 379 morts, 1137 blessés. La tuerie suscitera évidemment un grand émoi en Inde et dans les diasporas du sous-continent et des divisions dans les plus hautes instances de l’empire. Rudyard Kipling [né à Bombay où il passa ses six premières années] parlera de Reginald Dyer comme du sauveur de l’Inde !

16 04 1919

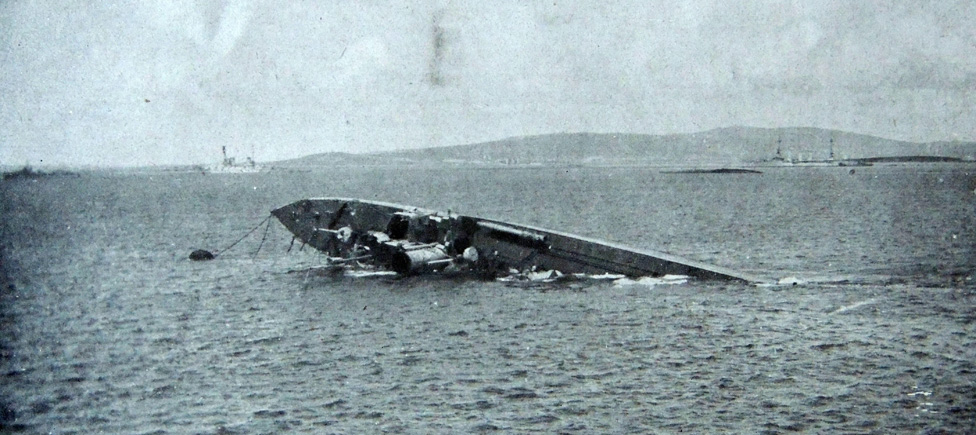

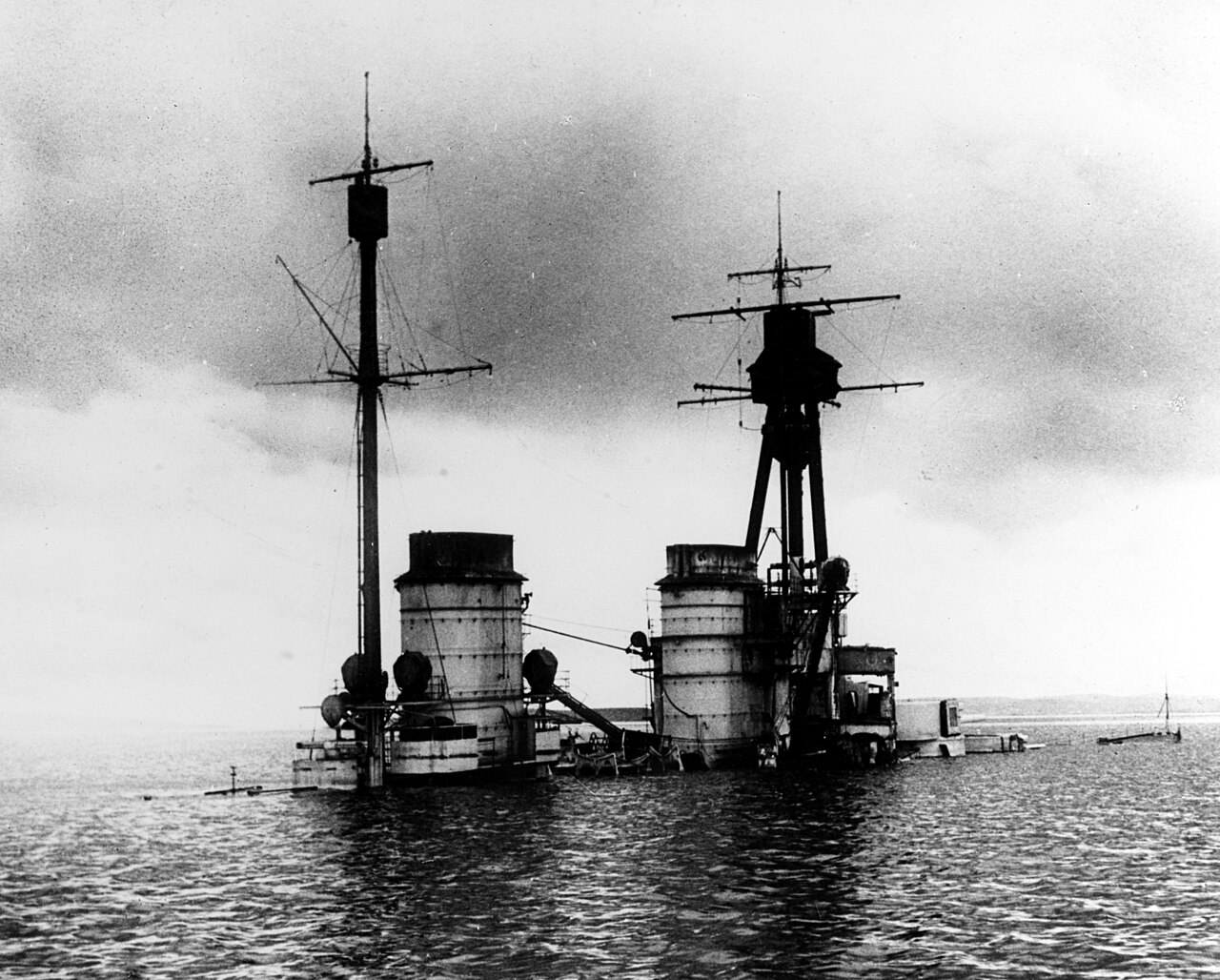

Mutinerie d’une partie de la Flotte française de la Mer Noire, mouillée à Odessa depuis décembre 1918. Le meneur, André Marty, deviendra député, membre influent du Parti communiste.

23 04 1919

Clemenceau ramène la durée quotidienne du travail à 8 heures, soit 48 heures hebdomadaires : les grèves des couturières parisiennes en mai et septembre 1917, n’y sont pas étrangères. Les maladies professionnelles – saturnisme, du au plomb, hydrargisme, du au mercure -, sont reconnues, prises en charge par les seuls employeurs. Mais la plus mortelle, la silicose, due au charbon, n’en fera pas partie.

28 04 1919

Les statuts de la SDN, Société des Nations, ancêtre de l’ONU, sont fixés : les états fondateurs sont au nombre de trente deux.

Pour ses promoteurs, et tout particulièrement Wilson, la Société des Nations représente une avancée significative vers la sécurité collective, le désarmement, la coopération internationale, le règlement des conflits par l’arbitrage.

Elle comporte trois organes : une Assemblée générale qui se réunit annuellement à Genève, où est fixé son siège, un Conseil de neuf membres chargé entre deux Assemblées de régler les problèmes, avec cinq membres permanents, France, Grande-Bretagne, Italie, Japon, États-Unis remplacés par la Chine, un Secrétariat général qui instruit les dossiers et organise l’exécution des décisions. Les vaincus s’en trouvent momentanément exclus, l’Assemblée générale étant compétente pour accepter de nouveaux membres ou au contraire procéder à des exclusions. Les traités lui confient par ailleurs le suivi des villes libres, des plébiscites envisagés, la répartition des mandats sur les anciennes possessions allemandes et turques.

Si sa création suscite de grands espoirs, elle sera en permanence handicapée par l’absence des Grands (URSS jusqu’en 1934, et surtout États-Unis). Si l’adhésion de l’Allemagne, en 1926, constitue un point fort, le retrait du Japon (voir Le Lotus Bleu de Hergé. La délégation japonaise avait proposé un amendement sur l’égalité raciale, qui avait été rejeté. Pour les Japonais, c’était moins une pétition de principe universel qu’une autorisation d’émigrer, et de coloniser à égalité. Ce refus va être perçu comme une insulte raciste et fera basculer beaucoup de Japonais du coté de l’expansionnisme japonais anti occidental.) lui cause un tort considérable, renforçant les doutes des diplomates sur sa réelle capacité à arbitrer des conflits graves : sanctions purement morales ou actions plus musclées.

Yves Carsalade Les grandes étapes de l’histoire économique. Les éditions de l’Ecole polytechnique. 2009

Les sarcasmes de la plupart des grandes puissances pourront faire croire que l’entreprise avait été vouée à l’échec dès sa naissance ; pour justifiés qu’ils aient été, il faut néanmoins rendre justice à la SDN de ses interventions bénéfiques dans cet entre-deux guerres :

La Société des nations n’a pas été aussi inefficace qu’on veut bien le dire. Dans les années 1920, elle a réglé un conflit entre la Finlande et la Suède, un autre entre la Turquie et l’Irak. Elle a empêché la Grèce et la Yougoslavie d’envahir l’Albanie et convaincu les Grecs de se retirer de la Bulgarie. Elle a également envoyé un contingent pour maintenir la paix entre la Colombie et le Pérou.

Ken Follett. L’Hiver du Monde. Robert Laffont 2012

En Turquie, début des procès des dirigeants du CUP et des responsables régionaux du génocide arménien : sur les 24 dirigeants du CUP, 12 seront transférés à la demande des Anglais sous l’autorité d’un tribunal international, projet qui n’aboutira pas. Quatre seront condamnés à mort par contumace, les autres seront soit acquittés soit condamnés à des peines de prison. Sur les 36 accusés responsables régionaux, 11 seront physiquement présents dans le prétoire, un seul sera condamné à 10 ans d’emprisonnement. Plusieurs procès se tiendront aussi dans les régions qui aboutiront à quelques condamnations à mort par contumace et quelques autres, effectives, pour des seconds couteaux. Ces procès prendront fin le 8 janvier 1920.

04 1919

Pierre Benoit publie à 33 ans L’Atlantide. Succès phénoménal très vite couronné par le grand prix du roman de l’Académie Française. Pour le prix modique d’un livre, les Français pouvaient oublier pendant quelques heures le cauchemar de la guerre et vivre dans le fantastique au cœur du Sahara.

1 05 1919

John Dewey, chef de file aux États-Unis du pragmatisme et du libéralisme, arrive à Shangaï. Il va rester en Chine jusqu’en juillet 1921, enchainant conférence sur conférence dans les universités de onze provinces sur l’éducation, la société, la politique et la science. Il va plaider en faveur de l’adoption de la pensée scientifique et l’introduction de la démocratie en Chine. Il va être aux premières loges pour voir les événements du 4 mai.

4 05 1919

À Pékin, plus de 3 000 étudiants font germer les graines de la révolution, aux cris de :

- Luttons pour notre souveraineté à l’étranger, débarrassons-nous des traîtres qui sont chez nous.

- À bas les 21 demandes. Ces 21 demandes sont celles que le Japon avait présenté à la Chine le 21 janvier 1915 : la Chine serait alors devenue ni plus ni moins qu’un protectorat japonais. Le conseil chinois les avait considérablement réduites, si bien qu’elles avaient été finalement acceptées par la Chine de Yuan Shikaï le 25 mai 1915

- Refusons de signer le traité de paix.

Chen Duxiu, qui va fonder un an plus tard le parti communiste chinois, est au cœur de l’affaire. C’est une dénonciation du sort fait à la Chine au profit du Japon dans le traité de Versailles – essentiellement le maintien des droits du Japon sur le Shandong [droits de l’Allemagne qui les cède au Japon] en Mandchourie du sud -.

Du vivant même de Yuan Shikai, en plein mouvement de restauration impériale, Chen Duxiu (18779-1942) lance de Shangaï un appel à la jeunesse, seule capable selon lui de renverser les traditions qui empêchent la Chine de se régénérer. Cet appel paraît en tête du premier numéro de La jeunesse (Quignian zazhi), une revue fondée par Chen lui-même et passée à la postérité sous un titre ultérieur (Xin Quignian, La Nouvelle jeunesse) qui exprime encore mieux l’ambition de son fondateur.

Cette jeunesse nouvelle que Chen rêve de forger, l’université de Pékin contribue à la former, une fois du moins qu’elle est rénovée par son président Cai Yuanpei (1876-1940). Lettré accompli, Cai fait régner une atmosphère studieuse dans une institution avant lui fameuse pour la frivolité et les frasques d’étudiants venus accomplir les rites d’accès aux plus hauts postes de l’administration. Rejetant l’idée même d’un enseignement orienté vers un but pratique, Cai s’assigne pour tâche de dispenser une culture désintéressée aux étudiants et d’aiguiser leur esprit critique : il veut former des intellectuels, non fabriquer des mandarins. À cette fin, il s’entoure de collaborateurs éminents, sans tenir compte de leurs prises de position politiques ou idéologiques : le conservateur Liang Shuming, le libéral Hu Shi, le radical Chen Duxiu, doyen de la faculté des lettres …