| Publié par (l.peltier) le 29 septembre 2008 | En savoir plus |

1 01 1900

La plaque d’immatriculation devient obligatoire pour les automobiles. On conduit sur la voie de gauche, avec un volant à droite, tout simplement parce que c’était ainsi sur les voitures à chevaux, car cela permettait au cocher de disposer de sa main droite pour tirer sur l’éventuel ennemi, qui le croisait.

01 1900

La congrégation des Assomptionnistes est dissoute sur décision gouvernementale.

18 02 1900

Le Trianon-Concert, qu’a construit Albert Chauvin sur le jardin de l’Élysée Montmartre, est la proie des flammes, et avec lui les 200 costumes de la star transformiste Fregoli recruté à Londres à prix d’or. À peu de distance, Joseph Oller avait alors du mal à remplir son Moulin Rouge. Il recrute aussitôt Fregoli pour l’Olympia dans lequel il peut se produire dix jours plus tard : il fera si longtemps salle pleine que c’est à lui que l’Olympia devra le début de sa renommée.

15 03 1900

Sarah Bernhardt triomphe dans son propre théâtre en prenant, à 55 ans, le rôle de l’Aiglon dans la pièce d’Edmond Rostand. Elle avait manifesté très tôt des penchants morbides : pour ses 18 ans, elle avait demandé à sa mère un cercueil en bois de rose capitonné de satin blanc : elle n’attendit pas la mort pour le mettre en service : c’est là qu’elle se reposait et dormait… lorsqu’elle était seule. Grande collectionneuse aussi d’animaux venus d’ailleurs, tout en étant chasseur… de canard, de marsouins, d’élan, de crocodile etc… Elle vécut longtemps avec un seul poumon, quelques années avec un seul rein et les dernières avec une seule jambe ! Cette amputation sera le résultat d’un accident professionnel : un soir de 1905, elle donnera la dernière représentation au Théâtre lyrique de Rio de Janeiro de Tosca, la pièce de Victorien Sardou qui inspirera l’opéra de Puccini. Dans la scène finale, la malheureuse héroïne se suicide en se jetant dans le Tibre ; lequel Tibre, en l’occurrence, sur la scène du Théâtre de Rio, n’était qu’un trou dans le plancher de la scène, dont le fond était normalement rembourré de très nombreux coussins. Hélas, ce jour-là, les machinistes avaient oublié de mettre les coussins !

Nous autres, les vibrants, nous avons besoin de croire pour faire croire. Notre vraie vie, c’est là-bas, dans le foyer incandescent de toutes les passions vécues ou rêvées. C’est la battement de cœur perpétuel, c’est la névrose enfin, à son dernier degré.

[…] À une jeune comédienne, lui disant qu’elle n’a jamais le trac : Ne vous inquiétez pas, ma petite, ça vous viendra avec le talent.

Sarah Bernhardt

Si les lentes et lancinantes mélopées, que distille de rôle en rôle la comédienne, si cette longue psalmodie pathétique au vibrato soutenu, selon sa remarquable biographe Claudette Joannis surprirent à ses débuts et détonnent aujourd’hui [on dirait aujourd’hui qu’elle surjoue, ou qu’elle en fait trop. ndlr] reconnaissons combien cette déclamation lyrique dégage par sa monotonie même un effet hypnotique. Magnétique. La grande tragédienne Rachel [1821-1858] avait incarné la Phèdre de Racine en passionnée furieuse ? Sarah la joua, de 1874 à 1913, en amoureuse doulureuse et lasse, déjà mourante. Elle innovait… Même hypermnésique, cette infatigable bosseuse capable de tout jouer – tous les registres dans chaque sexe !- s’acharna sur les quelques cent-soixante-dix rôles créées en soixante ans de carrière. Elle ciselait leur chant, leur gestuelle, leur costume. Plus qu’interprète d’un texte, elle était présence envoutante du texte. Des centaines de milliers d’Américains lui firent des triomphes sans comprendre un mot de Phèdre ou de la Dame aux camélias. Ce que jouait Sarah ne comptait pas, seul importait de la voir jouer. Une expérience quasi médiumnique

À laquelle de dramaturge russe Anton Tchekhov reste insensible : Chaque soupir de Sarah ses larmes, ses convulsions d’agonie, son jeu tout entier ne sont rien d’autre qu’une leçon parfaitement et intelligemment apprise... écrit-il après l’avoir vue à Saint Petersbourg. Chacun de ses pas est un tour d’adresse dûment réfléchi, cent fois souligné. Elle fait de ses héroïnes des femmes aussi extraordinaires qu’elle-même… Elle veut impressionner, étonner, éblouir.

Fabienne Pascaud Télérama 02773 du 22 au 28 avril 2023

En 1894, elle avait eu le coup de foudre pour le fort de la Pointe des Poulains, sur la commune de Sauzon à Belle Île, abandonné depuis 1870, qu’elle avait trouvé spécialement inaccessible, spécialement inhabitable, spécialement inconfortable. Après d’importants travaux, elle y passera de nombreux étés puis finira par entendre raison en rachetant un manoir de brique beaucoup plus confortable ; ruinée et malade, elle quittera les lieux en 1922.

En décembre 2024, Sandrine Kiberlain sera Sarah Bernhardt la Divine, de Guillaume Nicloux : son tempérament volcanique fait régner une tyrannie soft sur tout son entourage et l’on en vient à regretter vivement que le réalisateur n’ait pas choisi l’un des acteurs pour lui flanquer la paire de gifles qu’elle méritait puisque, sur l’ensemble du film, elle a tout simplement une tête à claque. Le film est un florilège des bons mots chers à l’époque : Sarah Bande, Sarah Folle, Sarah Courci, Sarah Bernhardt l’Hermitte… Ça vole un peu bas. Mettez là-dessus un rire hystérique, pathologique, mais presque comme disait Coluche, car elle prend bien soin d’être la première à rire de ses bons mots de peur que ses courtisans restent cois. On sort de là avec un goût amer en bouche. Que Sarah Bernhardt ait surjoué elle-même toute sa vie, c’est plus que probable, mais, enfermer à ce point le spectateur dans cette atmosphère irrespirable est contre productif. On sort de là comme d’une visite dans un hôpital psychiatrique. Si Sarah Bernhardt est divine, mieux vaut aller au diable.

par Felix Nadar. 1864

Lucien Guitry

Dans Ruy Blas de Victor Hugo, en 1872

Il a toujours gardé chez lui le portrait du roi de Rome par Lawrence que son père, fervent bonapartiste, avait fait accrocher au-dessus de son lit quand il était enfant. Depuis quelques temps, il songe à écrire une pièce avec l’émouvante histoire de l’Aiglon.

Il étudie la légende, trace comme il en a l’habitude les grandes lignes de la pièce. En dehors des scènes bâties selon l’histoire ou sa fantaisie, il se plonge dans des études susceptibles de le renseigner. Chez lui s’amasse tant de documentation qu’il a de la peine à bouger entre les piles de livres. Ses murs sont surchargé des portraits de l’Aiglon. Il vit complètement avec son personnage.

Pour achever l’Aiglon, il se retire pendant l’automne avec Rosemonde, près de Compiègne, dans une petite maison forestière.

Il est totalement inspiré. Au milieu des gravures qu’il a emportées, il compose les scènes avec fièvre. Il récite les longues tirades. Il est tous les personnages à la fois et mime leurs gestes. En lisant ses vers, il imagine le parc de Schönbrunn, ses ifs taillés, son ciel fatal, sa Gloriette, le fameux château avec ses lacs sombres. Il finit même par trouver que son fils Maurice, avec ses boucles blondes et légères, ressemble à l’Aiglon enfant.

Sorti de son rêve, sa pièce presque achevée, il décide d’aller vérifier les détails sur place. Il rejoint à Vienne Sarah Bernhardt, qui, avec sa troupe, joue dans les environs, à Brünen.

Quand il débarque, l’Empire austro-hongrois agonise : l’empereur François-joseph a été durement frappé par le suicide de son fils Rodolphe et l’assassinat de sa femme Élisabeth – la célèbre Sissi. Mais Vienne a encore un décor d’opérette.

Sarah a, bien sûr, choisi le meilleur hôtel et son arrivée n’est pas passée inaperçue. Toilettes extravagantes, cour empressée, caprices ahurissants. Elle est ravie d’apprendre que l’Aiglon est sur le point d’être terminé. Il n’y manque que le sixième acte qu’il espère ramener de Schönbrunn en respirant là-bas le parfum déchirant de gloire, de cierge et de violette.

Les promenades dans Vienne sont un enchantement. Ils se plongent dans l’atmosphère où la tragédienne va vivre sur la scène, visitent les nombreux cafés pleins de nombreux bibelots qui paraient les salons de l’impératrice Marie-louise, passent par un village que le duc de Reichstadt traversait lui-même au galop. Il découvre avec Sarah la fameuse gloriette et le tombeau du duc. Ils communient dans une même joie, une même ivresse, une même passion du théâtre, proches comme ils ne l’ont jamais été.

Dans le château de Schönbrunn, ils visitent l’appartement de l’Aiglon, le plus beau. Ici, rien n’a changé, pas même la tenture de satin cramoisi.

L’Aiglon est enfin achevé. Il a écrit le rôle de Flambeau pour Coquelin. Mais l’acteur ne le trouve pas assez important et donne de mauvais prétextes afin de le refuser. Alors, Rostand décide de le proposer à Lucien Guitry. Ce grand comédien a tout : la fortune, la classe, la gloire. La place qu’il tient par sa culture, son expérience lui confère une autorité qui n’est pas seulement professionnelle. Il habite près de l’hôtel Ritz qu’on vient d’inaugurer. La belle époque a trouvé ici le décor qui lui convient.

Vers onze heures, Edmond Rostand entre dans une vaste pièce aux lambris d’or, pose son manuscrit sur un tabouret recouvert de velours rouge et s’installe en face de son futur interprète. Du petit salon voisin qu’aucune porte ne sépare, un garçon de quatorze ans écoute cette lecture de l’Aiglon avec ravissement. C’est le jeune Sacha Guitry qui nous rapportera lui-même cette scène extraordinaire.

En vérité, Rostand ne lisait pas sa pièce : il la jouait. Il la jouait en imitant un peu Sarah Bernhardt, et il la jouait admirablement. Il la savait par cœur et même il oubliait souvent de tourner les pages. Sa jeune gloire, son visage délicat, sa voix charmante, tout le rendait séduisant au possible. [dans Si j’ai bonne mémoire. Plon]

Mais il y a un problème : Flambeau, le grognard fidèle que doit incarner Lucien Guitry n’est pas du premier acte et meurt à l’avant-dernier. De quoi décourager le grand acteur ! Qu’importe ! Il trouve la pièce si magnifique qu’il accepte ce rôle. Pour sceller cet accord, Edmond s’en va déjeuner chez Prunier avec les Guitry, père et fils.

Sarah Bernhardt vient de donner son nom au théâtre des Nations, place du Châtelet. Elle y joue La dame aux camélias en attendant que soit créé l’Aiglon. Elle a fait repeindre les cinq étages et regarnir les fauteuils en jaune d’or. Les affiches sont toujours dessinées par le fidèle et talentueux Mucha. La première de l’Aiglon coïncidera avec l’inauguration de l’Exposition universelle. 1900 s’ouvre sur une France prospère. L’insouciance est de rigueur chez les gens aisés. La Belle Époque, c’est une valse folle de milliards, de suicides, de scandales entre deux étreintes. Une course inouïe à la jouissance. Paris n’a jamais compté autant de théâtres, de grands restaurants, de cafés. C’est le temps des promenades au Bois, des phaétons et des limousines. L’acteur Le Bargy passe en habit, canotier de paille noire, accompagné de Boldini qui peint comme les tziganes jouent.

Sur la scène du théâtre Sarah Bernhardt, le décor de Schönbrunn sera reproduit avec fidélité. L’ameublement a été confié à Jansen, le célèbre tapissier de la rue Royale. Le costume que portera Sarah a été dessiné par Paul Poiret. L’actrice a décidé de faire couper ses cheveux longs pour mieux incarner le prince infortuné. Le moindre détail a été longuement étudié. depuis des semaines Sarah ne quitte pas l’uniforme d’archiduc, l’habit plastronnant, la culotte ajustée, les bas haut tirés et l’écharpe d’or, l’épée, la toison au cou et les plaques étincelantes. Edmond Rostand décide de la mise en scène, joue tous les rôles – ce qui stupéfie les acteurs -, règle les entrées et les sorties, les mouvements, les éclairages et, sur le petit escalier rouge qui réunit la scène et la salle, écrit enfin le sixième acte avec tous les souvenirs qu’il a rapportés de Schönbrunn.

La veille de la générale, il ne peut fermer l’œil de la nuit. Il sait que Sarah risque toute la chance de son nouveau théâtre sur sa pièce. Il est pris brusquement d’une folle panique. La distribution comporte plus de cinquante acteurs.

15 mars 1900, vingt heures, un vendredi. C’est la première de l’Aiglon. Un strapontin se paie jusqu’à six cents francs or. Cette générale sera une soirée historique qui verra le triomphe de Sarah plus géniale et plus jeune que jamais.

Edmond s’est caché derrière un portant pour épier la salle. Mais il n’y peut rester. Dès le lever du rideau, en apercevant les spectateurs des premiers fauteuils, il prend la fuite. C’est la salle la plus brillante qu’on ait jamais vue. Dans l’avant-scène de droite, le prince Murat, le duc et la duchesse de Rohan, la duchesse d’Uzès. Et sur les fauteuils du premier rang, Jean Lorrain, Robert de Montesquieu, Catulle Mendès, Victorien Sardou.

Sarah paraît dans un costume du premier acte, tout en noir, fines bottes de cheval, vaste carrick à trois collets (ample redingote qui a plusieurs collets ou un collet très long. ndlr), cravache en main, boucles blondes, tête penchée, sourire las. Qui donc pourrait ne pas subir le sortilège ?

De son côté, Lucien Guitry a dessiné son personnage en grand portraitiste. Lui, l’amant attitré de tant de pièces de Boulevard, entre en scène avec de longues moustaches grises. Il est un Flambeau pittoresque, puissant et riche d’humour, un grognard au teint boucané. C’est le triomphe

À certains passages, la pièce semble comme arrêtée par l’émotion du public.

… Il me souvient d’un homme

Qui me serrait très fort – sur une étoile. Et, comme

Il serrait, je sentais, en pleurant de frayeur,

L’étoile de diamants qui m’entrait dans le cœur.

Au dernier acte, quand le duc de Reichstadt meurt de la poitrine, toute la salle pleure.

Après trente rappels, les spectateurs hurlent toujours les noms de Sarah et de Rostand. Les coulisses sont prises d’assaut. tous les yeux ont pleuré. Les plus belles poitrines n’ont pas fini de haleter. L’Aiglon, c’est un drame romantique et Sarah incarne le romantisme triomphant. Oui, les personnages ont ému les spectateurs aux larmes. Ils ne pourront jamais les oublier : Marie-Louise, frivole et légère, l’empereur Franz, bon grand père mais bon Autrichien, Metternich, affreusement machiavélique, la belle Fanny Essler, la fougueuse comtesse Camerata et Séraphin Flambeau, le bouleversant grognard, fidèle au fils comme au père.

L’émotion est encore plus large, plus humaine que dans Cyrano. La pièce a davantage d’ampleur, de noblesse. Il y avait eu la légende de l’Aigle. Rostand a crée celle de l’Aiglon qu’il offre à cette France de la Belle Époque qui ne rêve depuis 1870 que de revanche et d’en découdre avec les Prussiens. Beaucoup les verront s’incarner dans l’affreux Metternich gardant prisonnier le fils de l’Aigle et voulant en faire un prince autrichien.

Sarah s’écroule dans sa loge, épuisée. Edmond lui baise la main en lui disant :

J’ai le vertige

Tant de bonheur ! Une telle réussite à son âge ! Un nouveau triomphe pour eux deux ! Elle a maigri afin d’avoir la taille du duc de Reichstadt. Elle joue ce rôle avec une violence passionnée. Géniale prodigue, elle a tout risqué dans cette entreprise. Si la pièce n’avait pas marché, c’était le désastre. Rostand et Sarah, réunis sur l’affiche de Mucha, c’est pour le Paris 1900 le symbole du succès. On les épie, on leur écrit, on les guette. Le public attribue à ses dieux des amours fabuleuses. Leurs admirateurs imaginent entre l’actrice, Rostand et Rosemonde un drame très beau et très douloureux.

J’ai le vertige, répète Edmond Rostand.

Il est toujours envoûté par cette femme encore superbe qui incarne avec tant de talent son héros. Il a gardé pour elle la même dévotion éblouie qu’à l’époque de la Princesse lointaine. Sarah est totalement l’Aiglon, ce prince de vingt ans qui consume sa jeunesse en de vaines aspirations à la gloire et meurt, après avoir tenté sans succès de s’évader de Schönbrunn et d’échapper à l’emprise de Metternich. Sarah ne parle que de théâtre, ne vit que pour le théâtre. Afin d’enrichir un seul tableau de l’Aiglon, elle a fait elle-même vingt trouvailles, vingt jeux de scènes étonnants. Elle est le Théâtre.

Edmond Rostand est célèbre. Une gloire qu’il est difficile d’imaginer aujourd’hui. Il est devenu une institution nationale. Sa célébrité est une sorte de fétichisme. Si Rostand le voulait, il pourrait marcher ce soir sur l’Élysée... écrira Paul Morand qui a su si bien parler de 1900.

Cette gloire dépasse les frontières. On le compare aux plus grands. Il est devenu un homme riche. Les droits d’auteur pleuvent sur les Rostand et leur permettent de satisfaire tous leurs caprices. Ils ont quitté la rue Fortuny pour un hôtel particulier, rue Alphonse de Neuville, entouré d’un jardin où leurs enfants jouent.

Mais le poète est malade. Malade de fatigue, d’angoisse. Il a écrit sa pièce en un temps record. Les répétitions l’ont épuisé. Elles ont duré six mois.

Il a pris froid. On parle de congestion pulmonaire et bientôt de pneumonie. Les journaux publient des bulletins de santé comme s’il s’agissait d’un souverain. On tremble pour sa vie. En épouse modèle, Rosemonde veille sur lui comme elle a veillé sur son œuvre. Il reste alité pendant plus de un mois. Par bonheur, le traitement du professeur Grancher fait merveille. Bientôt il est sauvé.

Alors Rosemonde loue une grande propriété aux environs de Paris pour y installer son poète convalescent. Il est triste, mélancolique et très fragile. Cette maladie l’a brisé. En dix ans, il a fait tant de choses, écrit tant de pièces, s’est étourdi de tant de vers qui ont jailli, jour et nuit, de son prodigieux esprit.

En cette année d’Exposition, les représentations de l’Aiglon se prolongent triomphalement pendant tout l’été. Presque quotidiennement Sarah Bernhardt vient le voir à Montmorency. Il entend de loin les grelots des deux chevaux qui tirent son cab féérique. Elle a quitté son uniforme blanc pour une robe en mousseline. Elle lui apporte l’air de Paris, l’étonnant parfum du théâtre. Il la questionne.

Comment cela a-t-il marché hier soir ? Combien de rappels ?

Elle sourit, écoute, et ne manque jamais de lui offrir le bouquet de violettes du dernier acte de la pièce. En le respirant, il imagine les ovations du public…

Après cette convalescence, sur les conseils de son médecin, il part passer l’hiver au Pays basque, à Cambo. Il loue une villa entourée de glycine et de camélias, qui s’appelle Echegorria. Il reçoit de bonnes nouvelles de Paris. Après le triomphe de l’Aiglon, Sarah va reprendre Cyrano dans son théâtre et jouer enfin le rôle de Roxane qu’il a écrit pour elle. Un de ses amis, l’écrivain Paul Hervieu, lui annonce qu’il veut lui offrir un fauteuil à l’Académie française. Sûr du succès final, il fera pour lui toutes les visites nécessaires. Rosemonde, qui est en train de cueillir des fleurs dans le jardin, sursaute de joie quand elle apprend cette nouvelle.

Et les événements s’accélèrent. Après deux pièces à succès seulement, Cyrano et l’Aiglon, Edmond Rostand est élu à l’Académie française pour l’incomparable éclat qu’il a jeté sur la poésie française… Il a trente trois ans. Il sera le plus jeune académicien du XX° siècle

Le jour de la réception sous la Coupole, une ovation ébranle les murs. Edmond Rostand est pâle d’émotion et de fatigue, un peu étourdi par ces retrouvailles avec Paris. Il porte l’habit noir et vert, l’index de la main droite sur son épée à pommeau de nacre et d’or. L’Académie debout reçoit le poète de Cyrano. Pierre Loti, souvent absent à cause de ses voyages lointains, a tenu à être présent. Et Paul Bourget, François Coppée, Jules Claretie, le duc de Broglie, Albert Sorel… Marcel Proust se trouve dans la foule des invités avec la baronne de Rothschild. Tous regardent cet auteur qui a enfiévré la France avec l‘Aiglon. Les vers somptueux du poète ivre d’images chantent encore dans leur mémoire. Des bravos fusent de toutes parts. C’est mieux qu’au théâtre.

Quand il rentre au Pays basque au lendemain de cette réception triomphale, il est accueilli par les habitants de Cambo avec une extraordinaire ferveur. Son landau escorté par de joyeux cavaliers roulera sur des jonchées de fleurs, passera sous des arcs de verdure. Sa gloire est un véritable phénomène de société comme on n’en reverra peut-être jamais.

La France entière a les yeux fixés sur ses faits et gestes. Le port altier, la moustache conquérante, la calvitie distinguée, il est toujours raffiné dans ses tenues. Ses gilets sont aussi éblouissants que ses écharpes. Où qu’il se trouve, il tient la grande vedette.

Il décide alors de faire construire dans la région de Cambo la propriété de ses rêves. elle s’appellera Arnaga, du nom du petit torrent qui bondit sur l’immense terrain. En face, c’est la vallée de la Nive. À droite, la muraille des Pyrénées. Il voit grand. Il veut des jardins à la française avec d’adorables fantaisies qui rappellent les villas de Toscane. Arnaga sera son œuvre, une œuvre débordante d’idées. Il y donnera des fêtes splendides.

Il met aussi en chantier une nouvelle pièce, Chantecler qu’il veut écrire pour Coquelin, son comédien-fétiche. Dans cette œuvre jouée par des acteurs transformés en animaux, Simone, une actrice qu’il aime beaucoup, incarnera la Faisane aux plumes d’or dont la beauté provoquera l’amour du coq Chantecler, maître de la basse-cour.

Chantecler et Arnaga s’édifieront en même temps. Il travaille avec acharnement, possédé par son nouveau sujet. Nuit et jour, pendant douze heures, quinze heures, il brise à son caprice alexandrins sur alexandrins. L’Ode à la nuit succède à l’Ode au soleil. Il brosse à grands traits les amours du Coq et de la Faisane. Le Coq sera le successeur de Cyrano, poète, idéaliste, défenseur des opprimés. Porté sur les ailes de son lyrisme, Edmond se lance dans l’azur. Les cœurs bondiront en entendant Chantecler jeter son cri harmonieux.

Les mois passent. Un jour, Coquelin arrive de Paris par le Sud-Express. Il veut savoir où en est Chantecler. Mais avant il admire Arnaga. L’acteur regarde la large avenue bordée de citronniers, va de l’orangerie à un treillage dont les trois arcs encadrent les bustes de Shakespeare, de Hugo et de Cervantès. Partout des gazons de velours découpés en carrés brodés de fleurs. Devant la villa luit un bassin rond dont le centre est un groupe de marmousets. Deux cents pigeons blancs s’ébattent dans le domaine. Les jardins d’Arnaga se prêtent à tous les jeux de lumière. Ils sont chaque jour une surprise. C’est le comble du luxe et du raffinement. Les murs, à l’intérieur de la maison, sont décorés par des fresques élégantes dues au talent de grands peintres. Dans la salle de bains, la baignoire de Rosemonde est en argent massif.

Chantecler n’avance pas aussi vite que l’acteur le souhaiterait. Paris attend cette œuvre depuis des années. Coquelin supplie son auteur. On dirait qu’il sent que le temps presse.

Edmond lui montre un nouveau manuscrit de sa pièce. Tout en l’écrivant, il s’est occupé dans les moindres détails de la mise en scène, des costumes. Il a dessiné, construits les maquettes des décors.

Coquelin lui donne les dernières nouvelles de la capitale. La curiosité autour de Chantecler est à son comble. Une pièce interprétée par des comédiens déguisés en animaux intrigue la presse et le public.

Qu’attend Edmond Rostand pour se décider à faire jouer sa pièce ? demandent les journaux. À quand la première ? Ces mots sont sur toutes les lèvres, dit Coquelin. C’est la grande actualité .

La création de la pièce a en effet été sans cesse reportée. Finalement, elle sera représentée à la Porte Saint Martin. Edmond se rendra à Paris pour assister aux répétitions. Elles sont accélérées. On exige des acteurs des exploits surprenants. Apprendre très vite ces rôles si difficiles, ces longues tirades, sans point de repère.

Mais, pendant les répétitions, Coquelin va succomber à une embolie. En apprenant l’affreuse nouvelle, Rosemonde et son mari sont atterrés. Edmond est même sur le point de renoncer. Hertz, le directeur du théâtre, l’obligera à respecter le contrat. La pièce doit être jouée. Lucien Guitry remplacera Coquelin.

Dans l’Aiglon, cet acteur a pris au vol le rôle de Flambeau, refusé par Coquelin. Mais cette fois, c’est un cadeau empoisonné que le vieux comédien lui fait en mourant. Guitry n’est pas d’accord sur le harnachement qu’on veut lui faire porter pour symboliser le coq. Ce costume en plumes lui semble ridicule.

C’est enfin la première de Chantecler. Aucune pièce n’a suscité à son apparition autant de curiosité. Depuis plusieurs semaines, la vie théâtrale s’est arrêtée et aucun directeur n’eut l’audace de monter une œuvre nouvelle au même moment. Les places se sont disputées à prix d’or. Pour éviter de froisser les susceptibilités, on donnera même trois premières !

Edmond Rostand a fait la navette entre Arnaga et Paris dans sa limousine Delaunay Belleville HB, la merveille de l’époque, avec sa femme, ses fils, leur gouvernante anglaise et un valet de chambre. Les journalistes le guettent sur la route pour l’interviewer mais l’automobile fonce à 50 à l’heure !

Le 7 février 1910, dès sept heures du soir, des centaines de badauds sont massés autour du théâtre de la Porte Saint Martin pour voir arriver les personnalités qui descendent de voiture. La salle est un vaste scintillement de visages frémissants de diamants, de toilettes. On a loué jusqu’aux marches du théâtre. La famille de l’auteur est là, au grand complet : Maurice accompagné de son jeune ami Jean Cocteau, Rosemonde toujours aussi jolie et Jean à qui cette pièce est dédiée.

Au lever du rideau, on s’étonne. Monter ce poème symbolique sur une scène est une gageure. Le principal décor est une cour de ferme. Le Coq, la Pintade, le Merle, les Crapauds, la Faisane, le Rossignol : voilà les personnages. Les acteurs-oiseaux sont emprisonnés dans de savantes carcasses. Le jeu de Lucien Guitry surprend. Empaqueté dans ses plumes, il n’évoque pas le nerveux coq français de Rostand. Il joue en philosophe qui médite et non pas en poète qui s’exalte en chantant. Sa voix ne fait pas lever le soleil. Il crée une ambiance morne où il ne laisse paraître toute la portée de l’œuvre qu’aux familiers de la poésie pure. Pour l’éloquent, rayonnant et visionnaire Chantecler, on a choisi l’acteur qui exprime le mieux l’autorité taciturne, le plus aristocratiquement distant, le plus flegmatique et le moins volubile. Sa diction lente, son intelligence ironique se refusent à suivre aucune envolée lyrique.

Edmond Rostand guette les réactions du public. Dans la coulisse il semble impassible. Mais sa pâleur et le battement de ses paupières montrent assez qu’il ne l’est pas.

C’est la nuit qu’il est beau de croire à la lumière…, s’écrie Chantecler. Il maudit le snobisme, l’esprit du Boulevard, la désinvolture, la pirouette. Enthousiasme, étonnement, protestations. Le public s’exprime avec une violence que l’on n’avait pas vu depuis la tapageuse première d’Hernani. Au quatrième acte, la scène des crapauds est sifflée, ce qui exaspère Rosemonde. Pour elle les crapauds ne sont pas sur la scène, mais dans la salle. Des fleurs sont lancées aux acteurs mais il y a aussi beaucoup de murmures et de cris. Robert de Montesquiou est furieux. Il a cru se reconnaître dans le personnage du Paon.

Le rideau tombé, l’auteur est réclamé par les spectateurs. Mais il se refuse à paraître. On insiste. Rien n’y fait. Il n’a pas apprécié ce hourvari. Il est un peu blessé par cette générale houleuse. Pour la première fois, il a le sentiment de n’avoir pas été compris. Chantecler est une pièce dont on saura à la 200° si c’est un succès ou un four, dit avec humour Alfred Capus.

René Doumic, qui, depuis un an, a rejoint son ancien élève à l’Académie française, écrira dans La revue des Deux Mondes : Edmond Rostand a fait craquer les barrières étroites du théâtre. Il a forcé les ressources de son art. Le poète a fait violence à l’auteur dramatique. L’auteur dramatique n’est pas diminué par l’épreuve ; le poète en sort grandi...

Chantecler se jouera trois cents fois en France, ce qui est peu, comparé aux milliers de représentations des pièces précédentes mais franchira toutes les frontières. Son originalité dérange. C’est pourtant une satire éblouissante.

Chevalier de la Légion d’honneur avec Cyrano, officier avec l’Aiglon, Edmond Rostand est nommé commandeur après Chantecler. Avec cette nouvelle pièce, il reste le point de mire de Paris. Il est l’ami de tous les puissants du jour. Les Rostand sont de toutes les fêtes.

Mais, depuis longtemps, Rosemonde est une épouse délaissée. Elle s’est remise à composer des poèmes qu’elle publie dans des revues confidentielles. Elle a perdu en chemin de grands morceaux de son talent. C’était l’amour qui l’inspirait et tout est si froid maintenant entre les deux époux. Le charme est rompu. Elle a toujours fermé les yeux sur les infidélités de son mari.

Edmond Rostand ira de femme offerte en femme offerte, de l’étreinte fugitive à l’attachement moins éphémère, de Sarah Bernhardt à Anna de Noailles, parce qu’avec Sarah c’était inévitable et qu’avec Anna il devait inévitablement glisser de la poésie à un sentiment plus profond. Et puis un jour, il y aura Mary Marquet, qui a vingt ans, un corps splendide et saura l’ensorceler.

Les plus jolies femmes l’adorent, jettent des fleurs à ses pieds. Étonnant 1900, si riche, si brillant, si capricieux, qui aime les entresols discrets, le thé de Chine, les estampes japonaises et les corsets difficiles à délacer !

La sage Rosemonde se vengera. Elle se toquera de Tiarko Richepin, le meilleur ami de son fils Maurice. Elle vivra avec lui une folle passion dans ce Biarritz superbe où le roi Édouard VII croise Alphonse XIII et la reine de Serbie qui rentre à Sacchino au trot lent de ses mules carapaçonnées.

Rosemonde, la jeune fille radieuse, si amoureuse de son poète, qui portait les Musardises à l’éditeur Lemerre, la petite mariée de Luchon qui, sur les allées d’Étigny, regardait avec lui les marionnettes d’un vieux montreur italien … Et toutes ces générales triomphales où elle se trouvait près de lui, ces pièces qu’ils avaient façonné ensemble, ces vers qu’elle connaissait par cœur… Que reste-t-il de cet amour saccagé ?

Elle séjournera souvent à Paris avec son fils Maurice, un délicat et fin poète lui aussi. Edmond restera à Arnaga avec Jean, le surdoué, le scientifique. Il y écrira encore une pièce, la Dernière nuit de don Juan, où il exprime l’idée qu’être don Juan n’est qu’une illusion. Un drame où l’amour est absent. Cette œuvre sera créée beaucoup plus tard, toujours à la Porte Saint Marin.

En novembre 1918, quelques jours après l’armistice, au moment d’une reprise de l’Aiglon, Edmond sera atteint par cette horrible peste pulmonaire qui a tué Apollinaire et qu’on appelle la grippe espagnole. Il a cinquante ans.

Dans son appartement près du Champ de Mars, tandis qu’il agonise, Rosemonde montera la garde à son chevet. Mais toutes celle qui l’ont aimé voudront l’approcher une dernière fois : Simone, Anna de Noailles, Mary Marquet. Au moment où il s’éteindra on apportera à son épouse un télégramme qu’elle décachettera fébrilement. Il contient ces simples mots : Que nous sommes malheureuses ! Il est signé : Sarah Bernhardt. [1]

Marc Andry. Préface de Cyrano de Bergerac. L’Aiglon. Chantecler. Edmond Rostand France Loisirs 1989

Lucien Guitry dans « Chantecler » d’Edmond Rostand / dessin de Yves Marevéry

Je ne m’amuserai pas à ruser avec la curiosité du public. Des circonstances de tout ordre, et dont le concours ne se retrouvera peut-être plus, ont fait de Chantecler l’événement dramatique le plus extraordinaire, le plus passionnément attendu dont l’histoire du théâtre ait connaissance. Ni le Mariage de Figaro, ni même Hernani ne provoquèrent une telle attente, un tel espoir, une telle fièvre. Ce qu’on réclame du critique, dans cette occasion, ce sont moins des considérations nuancées et balancées qu’une constatation franche du fait. On veut savoir ce que ça vaut et comment ça a marché. Ce n’est pas une opinion qu’on exige, c’est un verdict.

Pour moi, je déclare sans hésiter que Chantecler a grandi l’idée que je me faisais de M. Edmond Rostand. J’admire d’abord qu’au lieu de s’assurer, avec quelque nouveau Cyrano, la certitude tranquille d’un nouveau triomphe, il ait intrépidement couru une aventure, un risque, un péril. J’admire qu’il ait non seulement cherché du nouveau, mais tenté de l’extraordinaire, qu’il se soit engagé, livré tout entier dans la plus difficile partie. J’ajoute qu’à mon avis, Chantecler est, par sa valeur littéraire intrinsèque, l’œuvre la plus belle que M. Rostand ait encore donnée. Jamais encore il n’avait fourni de façon plus convaincante la preuve de ses dons d’artiste et de poète. Ni Cyrano ni même l’Aiglon ne s’égalent aux meilleures parties de Chantecler. Maintenant, je dois reconnaître, avec la même netteté, que l’accueil fait à Chantecler ne fut pas ce triomphe incontesté, continu, unanime que les amis de l’auteur espéraient, et que le public entier escomptait joyeusement avec eux.

Le prologue et les deux premiers actes ne furent qu’une longue acclamation. Dès le commencement du troisième acte, au contraire, on sentait sourdre un malaise, on sentait se former une résistance. Résistance dont finalement M. Rostand est venu à bout, et qui ne fait peut-être qu’ajouter au prix du succès, mais qui en a cependant modifié le caractère. Ce n’est pas que personne fût insensible aux beautés certaines du poème. Elles étaient accueillies avec joie, ou même avec une sorte d’avidité et marquées aussitôt par des transports enthousiastes. Pourtant un sentiment confus avertissait les spectateurs que le développement de l’œuvre n’était pas précisément ce qu’il pouvait être, ce qu’il devait être. Et ce serait forcer les choses que de dire qu’il y eut une déception ; mais il y eut certainement un malaise. Je supplie qu’on ne se méprenne pas sur le sens de ces termes. Je ne procède pas ici par circonlocution ou par atténuation polie et l’on se méprendrait gravement si l’on essayait de lire entre les lignes. Je dis toute la vérité. Grossir l’expression de ma pensée ne serait pas la rétablir mais la trahir.

Comment expliquer cependant ce sentiment de malaise, d’incertitude ? Je ne crois pas, pour ma part, qu’il procède dans une mesure quelconque de la forme qu’a donnée M. Rostand à l’affabulation dramatique de son œuvre.

Léon Blum, 38 ans, à l’époque critique littéraire

Arnaga. Architecte parisien : Albert Tournaire. 1903 à 1906

30 03 1900

Millerand promulgue la loi qui limite la durée du travail à 10 h/j, 60 h/sem.

mars 1900

En Inde, Pierre Loti traverse en train, des grottes d’Ellorã vers le Rajasthan un pays où les morts de faim ne peuvent se compter :

Les pluies de printemps, que la mer d’Arabie envoyait jadis, font défaut depuis quelques années, ou bien changent de route, vont se répandre, inutiles, sur le Beloutchistan désert. Et les torrents n’ont plus d’eau ; les rivières tarissent, les arbres ne peuvent plus reverdir.

C’est par la route peu suivie de Rutlam et d’Indore que je me rends au pays de la faim, et c’est en chemin de fer, car on sait que l’Inde en est maintenant sillonnée. Le train s’en va presque vide, et les rares voyageurs sont tous indiens.

Sous mes yeux, pendant des heures, les forêts passent ; elles n’ont plus de palmiers, mais les arbres qui ressemblent aux nôtres ; on les prendrait pour des forêts de chez nous, si elles n’étaient si grandes, avec des horizons si sauvages. Des ramures délicates, des ramures grises… Et la teinte générale est celle de nos feuillées de chêne en décembre ; l’ancienne Gaule, à l’arrière automne, devait avoir de tels aspects ; or, nous sommes dans l’Inde, en avril ; et cette chaleur de printemps tropical déroute l’esprit, cette chaleur de fournaise sur ces paysages d’hiver. Rien cependant, au cours de cette première journée de voyage, ne révèle encore la pressante détresse humaine ; mais on a le sentiment de quelque chose d’anormal, d’une désolation sans recours, d’une espèce d’agonie de la planète usée.

L’Inde, aïeule de notre Europe, est, il va sans dire, un pays de ruines. Un peu partout apparaissent les immenses fantômes des villes qui moururent dans les temps, il y a des siècles et des millénaires ; des villes dont le nom est oublié, mais qui furent des villes géantes, superbement perchées sur des montagnes et dominant des abîmes. Remparts de deux lieues de long, palais et temples, aujourd’hui abandonnés aux singes et aux serpents cobras… Auprès de tels débris, combien sembleraient mesquins nos donjons, nos manoirs, tous les restes de notre Moyen Age féodal !

Ruines et forêts, couleur d’ocre ou de sienne brûlée, se succèdent le long de ma route, baignant jusqu’au soir dans la même incandescence de l’air. Et, sur la végétation détruite, sur les ossements des vieilles cités de légende, l’ardent soleil se couche, terni de poussière, tristement rose, d’une hivernale pâleur.

Le lendemain on s’éveille dans la jungle infinie.

Et au premier village où l’on s’arrête, sitôt que s’apaise le bruit des roues, leur fracas de ferraille, une clameur monte, une clameur très spéciale, qui tout de suite vous glace, même avant qu’on ait bien compris : c’est l’horrible chanson qui commence, et qui ne vous quittera plus. On est entré dans le pays de la faim. Il n’y a guère que des voix enfantines, et cela ressemblerait presque au tumulte d’une école en récréation, mais avec on ne sait quoi d’éraillé, d’épuisé, de glapissant, qui fait mal à entendre…

Oh ! les pauvres petits êtres, se pressant là contre la barrière, et tendant vers nous leurs mains desséchées, au bout des os qui sont leurs bras ! Sous leur peau brune, aux plis retombants, tout leur frêle squelette se dessine, à faire peur ; on dirait qu’ils n’ont pas d’entrailles, tant leur ventre est plat, et des mouches se sont collées à leurs paupières, à leurs lèvres, pour y boire ce qui reste d’humidité. Ils n’ont plus de souffle, presque plus de vie, et cependant ils tiennent debout, et ils crient encore. Manger, ils voudraient manger, et il leur semble que ces inconnus qui passent, dans de si grandes voitures, doivent être riches, qu’ils auront pitié et leur jetteront quelque chose.

Maharajah ! Maharajah ! (Monseigneur ! Monseigneur !) appellent ensemble toutes les petites voix, sur des notes chantées et tremblotantes. Il en est qui ont à peine cinq ans, et qui crient aussi : Maharajah ! Maharajah ! et qui allongent à travers la barrière des menottes lamentables.

Dans ce train, ceux qui voyagent avec moi sont d’humbles Indiens, de troisième et de quatrième classe ; ils lancent ce qu’ils ont, des restes de gâteaux de riz, des monnaies de cuivre, et sur tout cela les affamés se ruent comme des bêtes, en se piétinant les uns sur les autres. Des pièces de monnaie peuvent donc leur servir ? Alors, c’est donc qu’il y a des provisions encore dans les boutiques en terre du village, mais pour ceux là seuls qui ont de quoi en acheter !… De même, quatre wagons de riz sont attelés derrière nous, et il en passe ainsi chaque jour ; mais on ne leur en donnera point ; non, pas une poignée, pas quelques grains qui prolongeraient un peu leur vie ; c’est destiné aux habitants des villes, à ceux qui ont encore de l’argent et qui paieront.

Qu’est-ce qui nous empêche de repartir ? Pourquoi si longtemps s’arrêter devant ce lugubre village, où, de minute en minute, le troupeau des affamés s’assemble plus nombreux et la chanson de détresse va s’exaspérant ?

Aux environs, tant la terre est sèche et poudreuse, ce qui fut rizières ou champs cultivés simule un désert de cendre. Et voici des femmes – des squelettes de femmes plutôt, avec des seins pendant comme des lambeaux de basane – qui arrivent en hâte, épuisées par l’effort, dans l’espoir de vendre de lourds et infects paquets, apportés sur leur tête : des peaux de leurs vaches qui sont mortes de faim et qu’elles ont écorchées. Mais le prix d’une vache à peu près vivante est tombé ici à un quart de roupie (environ dix sous), puisqu’on ne pourrait pas les nourrir et que pour rien au monde, dans ce pays brahmanique, on ne se déciderait à manger de sa chair. Alors, qui donc achèterait une peau qui sent la pourriture et qui attire un essaim de mouches ?

J’ai jeté maintenant tout ce que j’avais de pièces sur moi… Mon Dieu, on ne partira donc pas !… Oh ! le désespoir d’un tout petit, de trois ou quatre ans, auquel un autre, un peu plus grand que lui, vient d’arracher l’aumône qu’il serrait dans sa main crispée !…

Le train enfin s’ébranle, et la clameur s’éloigne. Nous voici lancés à nouveau dans la jungle silencieuse.

La jungle est morte, la jungle qui, au printemps, devrait fourmiller de vie ; les graminées, les broussailles n’y reverdissent plus ; l’avril n’a plus le pouvoir d’y réveiller les essences languissantes ; elle affecte, comme la forêt, un aspect d’hiver sous le soleil torride. On y voit errer des gazelles, maigres, effarées, qui ne trouvent plus d’herbe, qui ne savent où aller boire. Et de loin en loin, sur le tronc de quelque arbre sec, un jeune rameau, une branchette isolée a pris tout ce qui restait de sève, pour donner encore deux ou trois feuilles tendres, ou bien une grande fleur rouge mélancoliquement épanouie au milieu de la désolation.

À chaque village où l’on s’arrête, les affamés sont là, vous guettant à la barrière. Leur chanson que l’on redoute d’entendre, et qui est toujours pareille, en fausset déchirant, sur les mêmes notes, s’élève dès qu’on approche ; et puis elle s’enfle, et vous poursuit en s’exaltant de désespoir, quand on s’éloigne à nouveau dans les solitudes brûlées.

[…] Jaïpur, où les pauvres meurent de faim au milieu des palais roses…

Cent lieues plus loin vers le nord. Depuis Odeypoure, les déserts succédaient aux déserts. La terre semblait maudite. Sous une couche de cendre blanchâtre, comme semée par quelque éruption volcanique immense, tout ce qui avait été jungles, villages ou cultures se confond en une même teinte morne. Et enfin voici, après tant de désolations une ville qui paraît en pleine activité orientale et charmante. Les avenues qui viennent aboutir à ses hauts remparts crénelés, à ses portes ogivales, sont peuplées de cavaliers en robe blanche, de femmes en longs voiles jaunes ou rouges, de chars à bœufs, de files de chameaux en harnais de fête : des couleurs et de la vie, comme aux temps d’abondance.

Mais qu’est-ce que c’est que tout ce sinistre déballage de haillons, au pied des remparts ? Il y a des formes humaines cachées là-dessous. Qu’est-ce que c’est que tous ces gens par terre ? Des hommes ivres, des malades ? Ah ! des êtres desséchés, des ossements, des momies ? Pourtant non, cela remue encore ; les paupières battent et les yeux regardent ! En voici même qui se dressent, tout chancelants, sur de longs os en guise de jambes…

La première porte franchie, il en apparaît une autre, découpée dans une muraille intérieure qui est peinte en rose jusqu’à la pointe de ses créneaux, en rose de ruban, avec un semis de fleurs blanches imitant dessin régulier des indiennes. Et, sur l’épaisse poussière, des tas humains là encore, noirâtres et comme vautrés dans de la cendre, plus affreux devant le rose charmant et les bouquets de ce mur. On dirait des squelettes sur lesquels de la basane serait collée ; les ossatures s’indiquent avec une précision horrible ; les rotules et les coudes font de grosses boules, comme des nœuds sur des bâtons, et les cuisses, qui n’ont qu’un os, sont plus minces que les bas de jambes qui en ont deux. Il y en a de groupés par famille et il y en a d’isolés qu’on abandonne ; les uns agonisent, étendus en croix ; les autres se tiennent encore accroupis, immobiles et stupides, des yeux de fièvre et des lèvres retirées sur des dents longues. Dans un coin, une vieille femme sans chair, probablement seule au monde, pleure, en silence, sur des guenilles.

Quand enfin, au sortir de ces doubles portes, l’intérieur de la ville se découvre, c’est une surprise et un enchantement, voir une grande ville rose, entièrement rose, du même rose et semée des mêmes bouquets blancs, ses maisons, ses remparts, ses palais, ses temples, ses tours et ses miradors, quel étonnant caprice de souverain ! On dirait qu’on a tendu tous les murs d’une même vieille indienne à fleurs, on dirait une ville en vieux camaïeu du XVIII° siècle ; cela diffère de tout ce qu’on avait vu ailleurs, cela arrive à des effets de complète et charmante invraisemblance.

Des rues d’un kilomètre de long, alignées au cordeau, larges comme deux fois nos boulevards et bordées de hauts palais dont la fantaisie orientale a varié les façades à l’infini. Nulle part plus extravagante superposition de colonnades, d’arceaux festonnés, de tours, de balcons, de miradors. Tout cela pareillement rose, tout cela d’une même teinte d’étoffe ou de fleur ; et la moindre moulure, la moindre arabesque, relevée filet blanc. Sur les parties sculptées, on dirait qu’on a cloué des passementeries blanches, tandis que, sur les parties plates, reprend l’éternel camaïeu avec ses mêmes bouquets surannés.

Et le long de ces rues s’agitent des foules, dans un immense éblouissement de couleurs.

Des marchands par milliers, ayant par terre leurs étalages d’étoffes, de cuivre et d’armes, encombrent les deux côtés des trottoirs, tandis que parmi eux se démènent les femmes, aux voiles bariolés de grands dessins fantasques et aux bras nus cerclés d’anneaux jusqu’à l’épaule.

Au milieu de la chaussée, le défilé est continuel, de cavaliers aux armes d’argent sur des selles éclatantes, de lourds chariots traînés par des zébus aux cornes peintes, de chameaux attachés en longue file, d’éléphants en robe dorée dont on a barbouillé la trompe de mille dessins. Passent aussi des dromadaires, que montent deux personnages l’un derrière l’autre, et qui vont au trot léger, le cou tendu, comme des autruches à la course ; passent des fakirs entièrement nus, poudrés à blanc de la tête aux pieds ; passent des palanquins et des chaises à porteurs : tout l’Orient des féeries, processionnant à grand spectacle, dans l’inimaginable cadre de camaïeu rose.

Et des gens promènent en laisse, pour leur donner l’habitude du monde, les panthères apprivoisées du roi, qui marchent sournoises et comiques, coiffées de petits bonnets brodés, avec une rosette sous le menton, posant l’une après l’autre leurs pattes de velours avec des précautions infinies, comme par peur de casser des œufs. Pour plus de sûreté, on les tient aussi par leur queue annelée, et quatre serviteurs encore les suivent en cortège.

Mais il y a aussi des rôdeurs bien lugubres – des échappés de sarcophage, dans le genre des êtres qui gisent là-bas aux portes des remparts… Ils ont osé entrer dans la belle ville couleur de fleur, ceux-là, et y traîner leurs ossements !… Il y en a même beaucoup plus qu’on n’eût dit au premier abord. Ceux qui errent, chancelants et les yeux hagards, ne sont pas seuls ici : sur les pavés, parmi les marchands, parmi les gais étalages, se dissimulent d’horribles paquets de haillons et de squelettes, qui obligent les passants à se détourner pour ne pas marcher dessus… Et ces fantômes-là, ce sont les paysans des plaines d’alentour. Depuis qu’il ne pleut plus, ils ont lutté contre la destruction du sol, et les longues souffrances les ont préparés à ces maigreurs sans nom. À présent, c’est fini. Le bétail est mort, parce qu’il n’y avait plus d’herbe, et on en a vendu la peau à vil prix. Quant aux champs qu’on ensemençait, ce ne sont plus que des steppes de terre émiettée et brûlée, où rien ne saurait germer, On a vendu aussi, pour acheter de quoi manger, les hardes qu’on avait pour se couvrir, les anneaux d’argent qu’on portait aux bras et aux chevilles. On a maigri pendant des mois. Et puis la faim est venue pour tout de bon, la faim torturante, et bientôt les villages se sont remplis de l’odeur des cadavres.

Manger ! Ils voulaient manger, ces gens, voilà pourquoi ils étaient venus vers la ville. Il leur semblait qu’on aurait pitié, qu’on ne les laisserait pas mourir, car ils avaient entendu dire qu’on amassait ici des grains et des farines comme pour un siège, et que tout le monde mangeait dans ces murs.

En effet, les chars à bœufs, les files de chameaux apportent, à toute heure, les sacs de riz et d’orge, commandés au loin par le roi, et cela s’empile dans les greniers, ou même sur les trottoirs, par peur de la famine envahissante qui menace de tous côtés la belle ville rose. Mais cela s’achète, et il faut de l’argent. Le roi, il est vrai, en fait distribuer aux pauvres qui habitent sa capitale. Quant à secourir aussi les paysans qui agonisent par milliers dans les plaines d’alentour, on n’y suffirait plus, et, de ceux-là, on détourne la tête. Donc, ils errent par les rues, autour des lieux où l’on mange, dans l’espoir encore de quelques grains de riz qu’on pourrait leur jeter, et puis vient l’heure pour eux de se coucher n’importe où, le front à même le pavé, pour mourir.

En ce moment, il s’agit de décharger sur un trottoir, devant des greniers sans doute trop remplis, une centaine de sacs de grains que des chameaux apportent, et il faut pour cela déranger trois petits enfants-squelettes, de cinq à dix ans, tout nus, qui reposaient ensemble à la place choisie.

Ce sont trois frères, explique une voisine ; les parents qui les avaient amenés sont morts (de faim, c’est sous-entendu) ; alors ils sont là, ils restent là, ils n’ont plus personne.

Et elle parait le trouver tout naturel, cette créature, qui pourtant n’a pas l’air d’une méchante femme !… Mon Dieu, qu’est-ce donc que ce peuple ? Et comment sont faites les âmes de ces gens, qui pour rien au monde ne tueraient un oiseau, mais qui ne se révoltent pas de ce qu’on laisse, devant leur porte, mourir les petits enfants?

Le plus petit des trois paraît le plus près de finir. Il est sans mouvement, Il n’a plus la force de chasser les mouches collées au bord de ses paupières closes ; on dirait que son ventre a été vidé comme celui d’une bête à faire cuire ; et les os de son frêle bassin ont percé la peau, à force de traîner sur les pavés de la rue.

Allons, il faut déménager, pour laisser la place à ces sacs de grains que l’on apporte. Le plus grand se relève, prend tendrement à son cou le pauvre tout petit, emmène par la main le second qui peut marcher encore, et ils s’en vont, en silence.

Cependant les yeux du tout petit se sont un instant rouverts. Oh ! ce regard d’innocent martyr ! Tout ce qu’il exprime d’angoisse, de reproche, d’étonnement d’être si malheureux, si abandonné et de tant souffrir !… Mais ils se referment vite, les yeux mourants ; les mouches reviennent s’y coller, et la pauvre petite tête retombe sur l’épaule maigre de l’aîné qui l’emporte.

Un peu chancelant, mais sans une larme, sans un murmure, adorable de résignation et de dignité enfantine, il emmène ses frères, ce petit aîné qui se sent chef de famille. Puis, après avoir regardé s’il est assez loin pour ne plus gêner personne, il les recouche avec des précautions infinies, la tête sur les pierres, et s’étend aussi près d’eux.

Au carrefour central, où les plus belles rues viennent aboutir, le luxe si particulier de cette ville arrive à ses plus étranges effets. Roses jusqu’à l’extrême pointe, sortes de grands ifs roses à fleurs blanches, les pyramides des temples brahmaniques, qui se dressent dans le ciel de poussière, parmi des tourbillons d’oiseaux noirs. Rose et semée de fleurs blanches, la façade du palais du Roi, qui dépasserait en hauteur nos façades de cathédrale, et qui est la répétition, la superposition d’une centaine de kiosques pareils, ayant chacun les mêmes colonnades, les mêmes grillages, les mêmes petits dômes compliqués, avec, tout en haut, des oriflammes aux couleurs du royaume, que le vent desséchant fait claquer dans l’air. Roses à bouquets blancs, les palais, les maisons, qui de tous côtés s’alignent en fuite vers les lointains poudreux des rues.

La foule est là plus parée de bijoux, plus animée, à ce carrefour, plus bruyante, dans toute la diversité de ses couleurs de fête. Plus nombreux aussi, les rôdeurs de la faim – les pauvres petits enfants surtout, car au milieu de cette place on fait cuire en plein vent des gâteaux de riz, des galettes au sucre et au miel, et cela les attire ; on ne leur en donne pas, bien entendu, mais ils demeurent quand même, tout tremblants de faiblesse sur leurs petites jambes, et les yeux dilatés dans la fiévreuse convoitise des pâtisseries.

Du reste, elle augmente d’heure en heure, l’invasion des affamés ; c’est comme une marée funèbre, qui monterait de la campagne vers la ville, et les chemins dans la plaine sont jalonnés de ceux qui meurent avant d’arriver aux portes.

En face d’un marchand de bracelets, qui mange des crêpes toutes chaudes, une femme vient de s’arrêter suppliante, un spectre de femme, serrant sur ses mamelles sèches et sur ses os de poitrine un petit nourrisson-squelette. – Non, il ne donnera rien, le marchand, et même il dédaigne de regarder. Alors elle s’affole, la mère au sein tari dont le petit va mourir, et ses dents se desserrent pour un long cri de louve. Elle est jeune et sans doute elle était jolie ; sa jeunesse s’indique encore sur ses joues ravagées : seize ans peut-être, c’est presque une enfant… Elle vient de comprendre à la fin que personne n’aura pitié et qu’elle est condamnée ; alors elle prolonge son cri sans espoir, par besoin de hurler, comme font les bêtes aux abois, tandis que près d’elle passent tranquillement, de leur pas sourd, de gros éléphants dodus, qui mangent à présent du fourrage venu de très loin et coûtant très cher.

Et, au-dessus de la clameur des foules, il y a la clameur des corbeaux, sur les toits et dans l’air assemblés par milliers. Cet éternel ensemble de croassements qui, dans l’Inde, domine tous les autres bruits terrestres, s’enfle ici en crescendo, arrive à un vrai délire : les temps de famine, quand on commence à sentir partout l’odeur de la mort, sont des temps d’abondance et de joie pour les corbeaux, les vautours et les mouches, Cependant, les crocodiles du roi vont prendre leur repas, au fond des jardins murés.

C’est tout un monde, ce palais du Roi, avec ses dépendances sans fin, ses écuries de chevaux, ses écuries d’éléphants ; et, pour arriver au lac artificiel où les crocodiles habitent, il faut franchir encore tant de hautes portes hérissées de fer, tant de cours grandes comme les cours du Louvre, bordées de farouches bâtiments aux fenêtres grillées et aux murailles roses, il va sans dire, avec semis de fleurs blanches ! Dans ces quartiers, il y a foule aujourd’hui, et on y fait des appels ; c’est jour de solde pour les soldats, et ils attendent tous, un peu sauvages et souvent superbes tenant des lances ou des étendards ; on les paye en lourdes pièces d’autrefois ; monnaies rondes en argent, ou monnaies en bronze de forme carrée.

Dans une salle de marbre, aux colonnes et aux arceaux ciselés, un vélum de velours pourpre est tendu sur un métier gigantesque, et une dizaine de brodeurs travaillent à le couvrir de fleurs d’or en haut-relief : une robe neuve, pour l’un des éléphants favoris. Les jardins, à force de laborieux arrosages, sont encore à peu près verts, surprenants comme une oasis au milieu de ce pays brûlé ; d’ailleurs, vastes comme des parcs et tristement exquis entre leurs murailles crénelées de cinquante pieds de haut ; des allées droites à la mode ancienne et pavées de marbre ; des cyprès, des palmiers, beaucoup de roses, et des petits bois d’orangers qui embaument l’air ; partout des fauteuils de marbre pour se reposer à l’ombre, des kiosques de marbre pour les bayadères, et des bassins de marbre pour les bains princiers. Des paons, des singes, et même, sous les orangers, des chacals en maraude montrant leur museau furtif.

Enfin, le grand étang, enfermé lui aussi dans de terribles murs et à demi desséché par deux ou trois années sans pluie. Là, sur les vases, sommeillent les énormes crocodiles centenaires, semblables à des rochers ; mais un vieil homme tout blanc arrive et se met à chanter, sur les marches d’un escalier qui descend dans l’eau, à chanter, chanter, d’une voix claire de muezzin, avec de grands gestes de bras pour appeler. Alors ils s’éveillent, les crocodiles, d’abord lents et paresseux, bientôt effroyables de rapidité et de souplesse, et ils s’approchent à la hâte, nageant en compagnie de grosses tortues voraces qui ont comme eux entendu l’appel et veulent manger aussi. Tout cela vient former cercle au pied des marches où le vieillard se tient, assisté de deux serviteurs portant des corbeilles de viandes. Les gueules visqueuses et livides s’ouvrent, prêtes à engloutir, et on y jette des quartiers de chèvre, des gigots crus, des poumons, des entrailles.

Mais dehors, dans les rues, personne n’appelle, avec des chants de muezzin, les affamés pour leur donner la pâture. Les nouveaux venus rôdent encore, tendant la main, frappant leur ventre plat si quelqu’un les regarde ; les autres, qui ont perdu l’espoir d’un secours, gisent n’importe où, sous les pieds, parmi la foule et les chevaux.

Au croisement de deux avenues de palais et de temples roses, sur une de ces places qu’encombrent les marchands, les cavaliers, les femmes drapées de mousselines et couvertes d’anneaux d’or, un étranger, un Français, vient d’arrêter sa voiture, près d’un tas sinistre de décharnés qui ne bougent plus, et il s’est baissé pour mettre des pièces de monnaie dans leurs mains inertes.

Alors, soudainement, c’est comme la résurrection de toute une tribu de momies ; les têtes se dressent de dessous les haillons qui couvraient les figures ; les yeux regardent, puis les formes squelettales se remettent debout : Quoi ! on fait l’aumône ! Il y a quelqu’un qui donne ! On va pouvoir acheter à manger. Le macabre réveil se propage en traînée subite jusqu’à d’autres tas qui gisaient plus loin, dissimulés derrière des promeneurs, derrière des piles d’étoffes ou des fourneaux de pâtissiers. Et tout cela grouille, surgit et s’avance : masques de cadavres dont les lèvres recroquevillées laissent trop voir les dents, yeux caves aux paupières mangées par les mouches, mamelles qui pendent comme des sacs vides sur les cercles du thorax, ossatures qui se heurtent avec des bruits de morceaux de bois. Et l’étranger, en une minute, est entouré d’une ronde de cimetière, pressé, griffé par des mains déjà terreuses, aux grands ongles, qui cherchent à lui arracher son argent, tandis que les pauvres yeux, au contraire, demandent pardon, remercient et supplient…

Et puis, silencieusement, cela s’effondre. Un des spectres, qui chancelait de faiblesse, s’est accroché au spectre voisin, qui a chancelé à son tour, et la chute s’est communiquée de proche en proche, sans un cri, sans une résistance, tous les épuisés se cramponnant les uns aux autres et tombant ensemble, comme de lamentables marionnettes, comme s’abattent des quilles, puis roulant dans la poussière, évanouis, et ne se relevant plus…

À cet instant, une musique s’approche et on perçoit un bourdonnement nouveau de la foule : c’est un cortège qui arrive, un cortège religieux annonçant une solennité pour demain dans les temples de Brahma. Alors, un des gardes chargés de faire faire place empoigne une vieille affamés qui, dans sa chute, les bras en croix, le visage dans la poussière, avait dépassé l’alignement permis, et il la rejette sur le trottoir, meurtrie et gémissante.

Voici donc le beau cortège qui passe. Un éléphant noir ouvre la marche, peinturluré d’or jusqu’au bout de la trompe ; derrière vient la musique, au pas de procession, jouant, avec des musettes et des cuivres, un air lugubre en mode mineur.

Puis, quatre éléphants gris s’avancent de front, portant des éphèbes costumés en dieux, coiffés de hautes tiares de perles, qui lancent des poudres colorées et parfumées sur le peuple. Ils semblent lancer des nuages, tant ces poudres sont ténues et légères ; leurs éléphants, qui en reçoivent de première main, en sont teintés bizarrement, l’un de violet, l’autre de jaune, l’autre de vert et l’autre de rouge. Ils lancent à pleine poignée, les souriants éphèbes, et la foule se colore à leur gré, robes, turbans et visages. Même des petits enfants à l’agonie, des petits squelettes de la famine, qui regardaient d’en bas, couchés sur le dos, reçoivent une charge de poudre rouge embaumée de santal ; le geste de leurs mains affaiblies a été trop lent pour les préserver, et ils en ont plein les yeux. C’est maintenant la brusque tombée du jour ; le camaïeu rose à bouquets blancs commence de pâlir partout à la fois, sous un ciel couleur de pervenche, tellement saturé de poussière que la lune argentée y paraît blême. Les tourbillons d’oiseaux noirs s’abattent ensemble pour dormir ; sur les corniches des palais roses, ils s’alignent, innombrables, pigeons et corbeaux, à se toucher, formant de longs cordons sombres. Mais des vautours et des aigles s’attardent en l’air et planent encore. Et les singes libres, qui habitent sur les maisons, se poursuivent, très agités à l’heure du couchage, hauts sur pattes et queue relevée, petites silhouettes étranges qui courent au bord des toits.

En bas, les larges chaussées se dépeuplent, car les cités orientales ne connaissent point de vie nocturne.

Une des tigresses que l’on apprivoise et qui va rentrer au palais se coucher, bien repue, le bonnet de côté, et pour l’heure bonne personne, est assise au coin d’une rue sur son derrière, entre ses serviteurs assis de même, y compris celui qui toujours la tient par la queue. Ses yeux énigmatiques, d’un vert pâle de jade, fixent un groupe de petits enfants de la famine, qui halètent par terre, à deux pas d’elle.

Les marchands se hâtent de replier leurs étoffes multicolores, de ramasser dans des corbeilles leurs cuivres brillants, leurs plateaux et leurs vases. Ils regagnent leurs demeures, découvrant peu à peu les groupes de décharnés qui gisaient parmi leurs gais étalages. Ces derniers vont demeurer seuls ; pendant la nuit ils seront les maîtres du pavé.

Ils s’isolent, les groupes agonisants ; autour d’eux, le vide se fait et les révèle plus nombreux. Bientôt on ne verra plus que leurs formes cadavériques et leurs guenilles, dont le sol restera jonché.

Hors des murs, dans la campagne désolée, tous les arbres sans vie se peuplent prodigieusement, à cette heure crépusculaire. Les aigles, les vautours ou les paons magnifiques s’y groupent par famille, formant des épaisseurs au milieu des branchages légers qui n’ont plus de feuilles ; leurs cris du jour peu à peu s’apaisent, finissent en appels intermittents, de plus en plus espacés. Les voix geignantes des paons sont celles qui persistent le plus avant dans le soir, et bientôt les chacals lugubres commencent à y répondre.

Dix heures : très tard pour cette ville où tout s’arrête presque avec le jour. La campagne, alentour, est devenue infiniment silencieuse. Dans les lointains, on dirait du brouillard ; mais c’est de la poussière encore, puisque tout est desséché. Sur le sol poudré à blanc, tombe la lumière blanche de la lune, et sur les arbres morts, sur les cactus couverts de cendre ; avec le refroidissement soudain de la nuit, cela donne l’illusion de la neige et de l’hiver. Il va faire froid pour les petits mourants, qui sont tout nus à râler par terre.

En dedans des murs, c’est le silence comme au-dehors. À part des musiques assourdies, qui se font çà et là au cœur des temples brahmaniques, on n’entend plus rien. Par les hauts escaliers de ces temples, que gardent des éléphants de pierre, montent ou descendent quelques derniers groupes en vêtements blancs ; ailleurs, plus personne, et les rues sont vides, les longues rues droites, qui paraissent plus larges et plus immenses, sans passants ni cortèges. Dans le calme nocturne, la ville de camaïeu rose, rose encore sous le rayonnement lunaire, semble avoir agrandi le décor de ses palais et de ses miradors dentelés.

Mais, sur les chaussées, à côté de ces sacs de grains amoncelés par peur de la famine, et surveillés par des gardiens à bâtons, restent aux mêmes places les tas noirâtres, haletant sous des loques, les tas macabres, la foule effondrée des meurt-de-faim. On voit aussi, de distance en distance, des petites niches, des petites guérites de pierre qui, pendant le jour, disparaissaient dans la foule ; chacune d’elles abrite un dieu, l’horrible Ganesa au visage d’éléphant, ou bien Siva, prince de la Mort, et chaque idole a sa guirlande de fleurs, et aussi sa lanterne qui brûlera jusqu’au jour.

C’est presque informe et indéfinissable, ces tas couverts de haillons, qui font toutes ces taches noires dans le gris rose de la ville enchantée ; mais il en sort de temps à autre une toux, un gémissement ou un râle ; parfois aussi des os de bras se relèvent et s’agitent, secouent fiévreusement les guenilles, ou bien ce sont des os de jambe, réunis par une grosse rotule saillante… Pour ceux-là qui sont par terre, qu’importe le jour bruyant, ou la nuit tranquille, ou le radieux matin, puisqu’il n’y a plus d’espérance, puisque personne n’aura pitié, puisqu’il faut rester où la tête alourdie est tombée, et attendre là, sur le même pavé, la grande crispation qui finira tout. […]

LA GLOIRE DU MATIN

Du fond de la plaine où coule le vieux Gange, du fond de l’immense plaine de vase et d’herbages que les vapeurs de la nuit embrument encore, l’éternel soleil vient de surgir et, ainsi que tous les jours depuis trois mille ans, il rencontre là devant lui, arrêtant son premier rayon rose, les granits de Bénarès, les pyramides rouges, les pointes d’or, toute la ville sainte dressée en amphithéâtre, comme pour saisir avidement la lumière initiale, se parer de la gloire du matin.

Et ici, c’est l’heure par excellence ; c’est, depuis le commencement des âges brahmaniques, l’heure consacrée, l’heure de la grande vie religieuse et de la grande prière. Bénarès soudainement déverse sur son fleuve tout son peuple, toutes ses fleurs, toutes ses guirlandes, tous ses oiseaux, toutes ses bêtes. Par les escaliers de granit, à cette apparition du soleil, c’est un joyeux écoulement de tout ce qui vient de s’éveiller, de tout ce qui a reçu de Brahma une âme, humaine ou obscure. Les hommes descendent, l’air heureux et grave, drapés dans des cachemires roses, ou jaunes, ou couleur d’aurore. Les femmes, en blanches théories, descendent voilées à l’antique sous des mousselines. Elles apportent des aiguières, des buires, qui mettent partout l’éclat rouge ou jaune des cuivres fourbis, à côté de l’étincellement de leurs mille bracelets, colliers, ou anneaux d’argent autour des chevilles. Noblement belles d’allure et de visage, elles marchent comme des déesses, et on entend sonner, à leurs bras, à leurs jambes, les cercles de métal.

Et chacun veut offrir au fleuve des guirlandes, des guirlandes, comme s’il ne suffisait pas de toutes celles des jours précédents qui flottent encore il y a des torsades, en fleurs de jasmin enfilées, qui ressemblent à des boas blancs ; d’autres, en fleurs d’œillets d’Inde, où des rangs jaune d’or et des rangs jaune soufre se mêlent, de façon à produire ce contraste de nuances que les femmes indiennes affectionnent aussi pour leurs voiles.

Le monde des oiseaux, qui avait dormi en longs cordons noirs sur toutes les frises de maisons ou de palais, est en pleine ivresse de réveil, de croassements ou de chansons. Des compagnies de tourterelles, des compagnies de petits chanteurs ailés viennent se baigner et boire parmi le peuple de Brahma, s’ébattre en confiance au milieu des hommes qui ne tuent pas. On entend des aubades pour tous les dieux, dans les temples ; des coups de tam-tams comme des bruits d’orage, des plaintes de musettes, des beuglements de trompes sacrées. Là-haut, tous les miradors ajourés, toutes les fenêtres à festons et à colonnettes, toutes les terrasses qui voient le levant, se garnissent de têtes de vieillards ; spectateurs empêchés de descendre, par la maladie ou les années, mais qui veulent leur part de lumière matinale et de prière. Et le soleil les inonde de chauds rayons.

Des enfants nus, qui se tiennent par la main, arrivent en troupes joyeuses. Il descend aussi des yoghis et de lents fakirs. Il descend d’inoffensives vaches sacrées auxquelles chacun, cédant le pas avec respect, se fait honneur d’offrir une gerbe fraîche de roseaux ou de fleurs, et qui regardent se lever le soleil, commencer la fête du jour, et qui, dans leur bestialité douce, ont l’air de comprendre et de prier à leur manière. Il descend des moutons et des chèvres. Il descend des chiens empressés, il descend des singes.

Le soleil, le soleil à flots ramène la bienfaisante chaleur, dans l’air que la nuit de rosée avait presque glacé. Tous les édicules de granit, échelonnés sur les marches pour servir de niche et d’autel, les uns à Vichnou, les autres à Ganesa aux bras multiples, présentent à ce soleil leurs petits dieux pesants, qui sont encore tout gris d’une couche de limon séché et qui, pendant plusieurs mois avaient dormi sous les eaux troubles, saturées de cendres humaines. Et, parce qu’il brûle déjà, ce soleil, des gens s’installent à l’ombre de tous ces grands parasols, qui sont toujours là plantés à demeure à demeure et ressemblent à des ombelles de champignons géants, éclos en masse au pied de la ville sainte. Tandis qu’en haut les vieux palais s‘éveillent rajeunis dans le matin, et les pyramides rouges resplendissent, et les pointes d’or étincellent, les flèches d’or et les girouettes d’or.

Sur les radeaux innombrables et sur les marches d’en bas, le peuple de Bramah, déposant ses guirlandes et ses aiguières, commence de se dévêtir. Les draperies blanches ou roses, les cachemires de toutes nuances sont jetés çà et là, ou tendus sur des bambous, et alors des nudités admirables apparaissent, couleur de bronze sombre ou de bronze pâle. Les hommes, à la fois sveltes et athlétiques, avec des yeux de flamme, entrent jusqu’à la taille dans l’eau sainte. Les femmes, moins dévoilées, gardant une mousseline sur la gorge et les reins, trempent seulement dans le Gange leurs jambes, leurs beaux bras cerclés d’anneaux, et puis elles s’agenouillent et se penchent sur le bord extrême, pour lancer plusieurs fois dans le fleuve leur longue chevelure dénouée ; l’eau qui ruisselle alors sur leur poitrine, sur leurs épaules, fait plaquer la fine étoffe révélatrice, et elles ressemblent à la Victoire aptère, plus belles et plus troublantes que si elles étaient nues.

Des bouquets, des guirlandes, on en offre au Gange à profusion ; en lui faisant des saluts, des révérences, on lui en jette de tous côtés. Et on remplit les aiguières, les buires, et chacun, dans le creux de sa main, puise, pour boire, à l’eau sacrée.

Du mélange et du frôlement des nudités superbes, aucune pensée charnelle ne semble jaillir, tant le sentiment religieux est exclusif, ici et à cette heure ; on ne se voit pas les uns les autres, on ne voit que le fleuve, le soleil, la splendeur de la lumière et du matin ; on admire, on adore. Et quand sont finies les longues ablutions rituelles, les femmes remontent paisiblement vers leur maison, pendant que les hommes, sur leurs radeaux, parmi leurs guirlandes et leurs gerbes, se préparent à la prière.

Oh ! le réveil quotidien de ce peuple du passé, chaque fois se réunissant pour prier son Dieu, les plus humbles ayant place sous la magnificence du ciel, dans l’eau, parmi les bouquets, les colliers de fleurs… Et par contraste, chez nous, gens d’Occident qui sommes à l’âge du fer et de la fumée, le réveil de nos fourmilières sordides ! Sous nos nuages épais et froids, la populace, empoisonnée d’alcool et de blasphème, l’empressant vers l’usine meurtrière !…

Pour remonter dans leurs demeures, les femmes reforment leurs théories blanches ou multicolores qui, cheminant le long des marches, tout contre les larges pierres, rappellent les bas-reliefs de la Grèce antique. Leurs cheveux qui ruissellent encore, leurs cheveux lourds et mouillés tombent en masse sur leurs draperies de mousseline, et elles portent chacune à l’épaule une grande buire de métal clair, ce qui est une occasion de relever un bras nu.

Les hommes, tous restés sur le Gange, et assis maintenant dans la pose hiératique, achèvent, avant de s’immobiliser en extase, leur toile religieuse ; sur le bronze lavé de leur torse, ils tracent en l’honneur de Siva des raies de cendre, et sur leur front, avec du carmin, le sceau terrible.

Dans le recoin des morts, où la lumière matinale montre les pierres d’alentour un peu noircies par les fumées de cadavres, on ne brûle personne en ce moment. Deux formes humaines, enveloppées de linceuls, sont là, dont nul ne s’occupe ; l’une déjà étendue sur son bûcher, l’autre prenant dans le Gange son bain suprême, à côté de tant de baigneurs vivants et beaux, dans la plénitude musculaire. Sur les radeaux, sur les marches inférieures des escaliers qui descendent au fleuve, la prière, l’immense prière est partout commencée, et, à cette heure, elle fait différer toutes choses, même l’allumage des bûchers, et les cadavres attendent. Oh ! les étranges expressions d’absence, les traits figés, les yeux qui ne voient plus ! Jeunes hommes en contemplation mystique, les mains sur le visage ne laissant paraître que deux prunelles ardentes qui regardent au-delà ; fakirs couverts de chapelets, dont l’âme a pour un temps fui le corps anesthésié ; vieillards aux membres poudrés de cendre grise..;

Au ras de l’eau, un qui prie, les yeux blancs, assis sur une peau de gazelle, garde avec une fixité à faire peur la pose des statues de Çakya-Mouni, qui est aussi par excellence la pose fakirique : accroupi les jambes croisées, les genoux touchant le sol, et la main gauche – une longue main osseuse – tenant le pied droit. C’est un vieillard, et la couleur de sa robe, qui plaque toute ruisselante sur son corps décharné, indique un saint yoghi : elle est d’un rose orangé très pâle, cette robe, comme les nuages d’aurore. Il prie immobile, le sceau de Siva fraîchement inscrit sur le front, les prunelles vitreuses, la face livide tournée en plein soleil, en plein soleil étincelant, avec une expression de béatitude infinie. Un jeune athlète nu, préposé à sa garde, de temps à autre prend de l’eau du Gange au creux de sa main pour inonder la robe couleur d’aurore, ou pour asperger toutes les guirlandes posées devant le vénérable ascète, sur la peau de gazelle dont la tête et les cornes trempent dans le fleuve. Afin de bercer mieux son rêve sans doute, on lui joue aussi une petite musique sacrée : il y a pour cela deux garçons, qui sourient gaiement, perchés au-dessus de lui sur les granits éboulés ; l’un souffle dans une conque marine, qui fait : hou ! hou ! d’un timbre plaintif de cor lointain ; l’autre frappe doucement sur un petit tam-tam de sonorité voilée. Des corbeaux, çà et là perchés alentour, l’observent avec attention. Et tous ceux qui remontent vers leur demeure, femmes ou enfants, se détournent tir leur chemin pour venir le saluer avec respect : rien qu’un sourire de joyeux bonjour, une révérence les mains jointes, et on s’en va discrètement, comme par crainte de détourner son attention, de troubler sa prière.

Pierre Loti. L’Inde [sans les Anglais] Voyages 1872-1913 Bouquins Robert Laffont1991

11 04 1900

Premier sous-marin moderne, l’USS Holland fut réalisé sur le chantier naval de Crescent Shipyard dans le New Jersey, conçu par John Philip Holland, un ingénieur irlandais qui travaille pour la Grande Bretagne, les États-Unis et le Japon. Ce modèle possède un moteur à combustion interne pour la surface et un moteur électrique en plongée. Pour son armement il a un tube lance-torpilles rechargeable et un canon de pont de type pneumatique. Divers compartiments de ballast permettent la plongée à diverses profondeurs.

14 04 1900

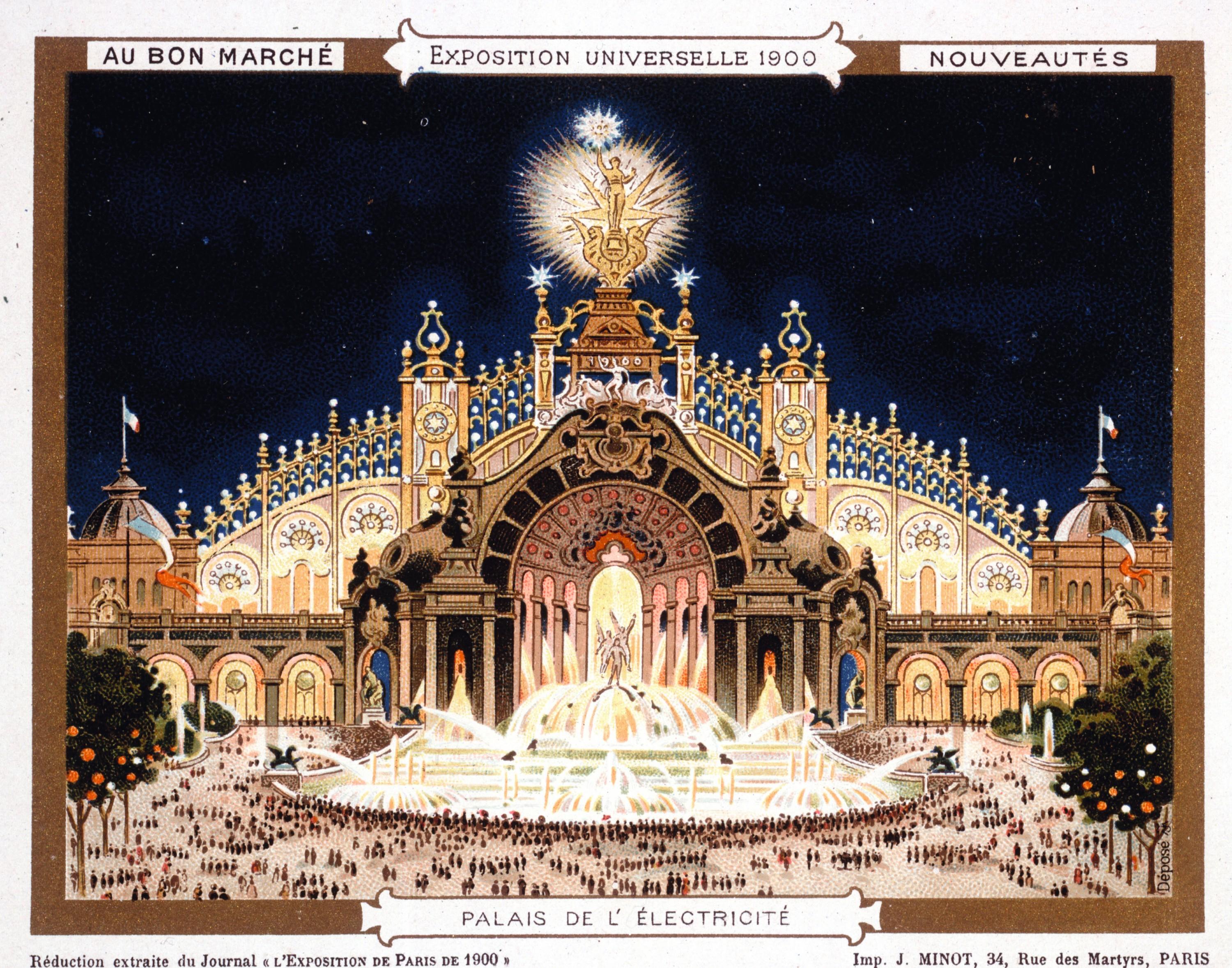

Inauguration de l’Exposition Universelle à Paris : 83 exposants sur 120 hectares, de la colline de Chaillot à la place de la Concorde, du Champ de Mars aux Invalides ; elle accueillera 51 millions de visiteurs d’avril à novembre, auxquels la Ville de Paris distribuera gratuitement des centaines de milliers de cartes postales, lançant ainsi le produit ; et, pour 50 centimes, on pouvait emprunter le trottoir mécanique qui desservait toute l’exposition. Les frères Lumière présentent un cinématographe géant, et Rudolf Diesel son moteur à l’huile d’arachide, auquel s’intéresse le gouvernement français pour les colonies : mais l’usine qui le fabrique va cesser ses activités dans quelques mois. Les visionnaires ne s’encombrent pas des balbutiements de l’électricité : ainsi le rapporteur de la section Mécanique : La voiture automobile de l’avenir sera évidemment à moteur électrique, si l’on trouve dans les moindres localités, à bon compte, des accumulateurs légers de rechange. Lancement encore du métropolitain électrifié et décoré par Guimard. Et surtout, éclatante et souveraine, la fée électricité, qui a définitivement vaincu le gaz et l’acétylène :

La nuit, des phares balayent le Champ de Mars, le Château d’eau ruisselle de couleur cyclamen ; ce ne sont que retombées vertes, jets orchidée, nénuphars de flammes, orchestration du feu liquide, débauche de volts et d’ampères. La Seine est violette, gorge de pigeon, sang de bœuf. L’électricité, on l’accumule, on la condense, on la transforme, on la met en bouteilles, on la tend en fils, on la met en bobines, puis on la décharge dans l’eau, on l’émancipe sur les toits, on la déchaîne dans les arbres : c’est le fléau, c’est la religion de 1900.

Paul Morand

Porte de Binet, place de la Concorde

Palais de l’Electricité. Architecte : Hénard. Le château d’eau. Architecte : Hénin ; le tout au Champ de Mars.

Partout, des profusions de tableaux rares et d’objets précieux, des fontaines lumineuses, des trouvailles. Du désordre aussi, un fouillis de brûle parfums et de dames callipyges, de marbres trop roses et d’algues trop vertes, de temples bouddhiques et de fleurs de bronze, de moteurs et de canons au beau milieu des mâchicoulis et des plésiosaures : Les peignes et les plumeaux étaient classés dans les Arts décoratifs, la baignoire de Marat se trouvait à l’Assistance publique et le sabre du vainqueur de Marengo était au troisième étage des Eaux et Forêts, constate Henry Houssaye.

Mais le monde est là, offert : le château des Romanov, l’Espagne brûlante, le Capitole de Washington, les troupeaux de rennes de Laponie et les Jaunes mangeurs de poisson cru, les popes grecs et les Nègres. La façade Saint Marc et les usines d’or du Transvaal. Le Montenegro rivalise en opulence avec les États-Unis, sous l’œil intéressé des chiqueurs de bétel et des princes de Kirghizie.