| Publié par (l.peltier) le 28 décembre 2008 | En savoir plus |

Néolithique : ~ 5 000 à ~ 2 100 ans.

On nomme révolution néolithique, le passage du stade de la cueillette à celui de l’élevage et de l’agriculture, de la fonction de prédateur à la fonction de producteur. Cette révolution, née au Moyen Orient a gagné l’Europe par deux voies principales : l’une, maritime qui, par les Cyclades et la Sicile, gagne l’Afrique du Nord et le sud de l’Europe ; l’autre, terrestre, part du Caucase pour gagner l’Europe Centrale puis les îles britanniques. On circulait donc, et souvent les matières alors précieuses circulaient aussi, et ce, parfois dès le paléolithique : l’obsidienne, roche volcanique noire de l’île de Milo, circule dans toute la Grèce. Les bracelets en coquille de spondyle de la Méditerranée atteignent toute l’Europe Centrale, on retrouve des coquillages des bords de l’Atlantique dans des tombes d’Alsace. Et voyagent aussi le cuivre de la Bulgarie, l’or du Caucase, le sel de l’Atlantique. Le silex jaune du Grand Pressigny, en Touraine, se retrouve jusqu’aux Pays Bas et en Suisse.

vers ~ 5 000

Peintures et gravures pariétales du Sahara, au long de la voie de circulation qui va des bords du Nil à l’Atlantique : c’est le centre d’art préhistorique le plus riche du monde. Si le néolithique représente le stade le plus évolué de civilisation au Sahara, les peintures et gravures pariétales ont commencé beaucoup plus tôt. Alors humide et fertile, le Sahara est peuplé d’hommes venant aussi bien de l’Europe Blanche que de l’Afrique Noire ou d’Afrique de l’est. La densité est l’une des plus fortes du monde. La présence de meules et de broyeurs, si elle ne suppose pas obligatoirement une agriculture – dont nous n’avons pas de trace – signifie au moins la cueillette de graminées sauvages, pratiqué tant par les chasseurs que par les pêcheurs. L’artère principale de cette vie, c’est le fleuve Tafessasset qui prend sa source au nord du Tassili des Ajjers pour alimenter, 1 200 kilomètres au sud, le lac Tchad, lequel occupait alors à peu près 100 000 km². [Vers 1910, il occupera encore de 20 à 23 500 km² ; il passera à 9 000 km² dès 1973, et sera pratiquement à sec en 1984]. C’est le lieutenant méhariste Charles Brenans, chef du poste de Djanet qui découvrit les croquis du Tassili des Ajjers à partir de 1934.

Dans la région Tassili-N’Ajjer, en Algérie. Collection du musée de l’Homme, à Paris. COLLECTION HENRI LHOTE, PARIS

Illizy

Toute cette eau ne va pas s’évaporer, mais très souvent partir dans les profondeurs : on parle aujourd’hui de véritables mers souterraines. Muhamar Kadhafi sera le premier à avoir les moyens d’aller la chercher, à 800 mètres de profondeur, dans le sud libyen où les prospecteurs estimeront le volume d’eau à 120 000 milliards de m³. Ses installations une fois terminées, en 2010, bien qu’endommagées par les bombardements de l’OTAN en 2011, devraient débiter 6.5 millions de m³ par jour, et ce pendant plus de 50 000 ans avant d’arriver à épuisement de la ressource ! 6.5 millions de m³ par jour, cela signifie 75 m³/sec, c’est-à-dire moins que le débit du Cher. À Beaucaire, le Rhône est à 1 700 m³/sec.

Les pasteurs domestiquent alors le dromadaire, [réapparu après une éclipse de milliers d’années, car les premiers hommes du Sahara l’ont représenté : il était alors sauvage] mais encore le mouton et surtout la chèvre, puis enfin le bœuf. Outre les poissons et coquillages, on a trouvé des restes d’hippopotames, de crocodile, tortue, moules. Les pasteurs se font aussi chasseurs et il s’agit alors de rhinocéros, girafe, éléphants, antilope, âne sauvage, lynx et même le lion. De nos jours, on compte dans le monde 1 600 000 espèces animales décrites et répertoriées ; et le nombre de toutes celles qui n’ont pas encore été découvertes est beaucoup plus important.

L’outil était donc développé : haches polies, flèches etc, mais aussi bijoux faits avec des coquilles d’œufs d’autruche coupées en rondelles, voire avec du quartz ou encore de l’amazonite.

En 2006, on va découvrir les ossements d’un homme que l’on baptisera La Braña 1, du nom de la grotte où il a été exhumé, près de Valdelugueros, dans la province de León, en Espagne. Le séquençage complet de son génome, à partir de l’une de ses dents permet de dresser son portrait robot, d’où il ressort qu’il est un beau Noir aux yeux bleus.

Alors qu’on pensait jusqu’alors que nos ancêtres européens avaient acquis une peau claire dès le paléolithique supérieur, du fait d’un moindre rayonnement UV, il s’avère qu’il n’en est rien. L’évolution vers un teint plus pâle pourrait finalement être intervenue beaucoup plus tard, au néolithique, à la faveur d’une modification du régime alimentaire comportant un apport moindre en vitamine D. En revanche, La Braña 1 était déjà porteur de la mutation génétique qui confère des yeux bleus aux humains modernes. Selon les chercheurs, cette rare combinaison génétique est, aujourd’hui, absente des populations européennes. D’ailleurs, en comparant le génome de La Braña 1 avec celui des Européens d’aujourd’hui, les scientifiques ont estimé que ceux-ci étaient génétiquement éloignés. Toutefois, ils ont relevé certaines similitudes avec les populations scandinaves du nord de l’Europe, tel que Suédois et Finlandais. Par ailleurs, des comparaisons avec d’autres fossiles, notamment ceux découverts récemment sur le site de Mal’ta, près du lac Baïkal, en Sibérie, montrent qu’il y a une continuité génétique – et donc un ancêtre commun – entre les populations de l’Eurasie occidentale et centrale, depuis le paléolithique supérieur jusqu’au mésolithique.

Mais l’autre grande surprise contenue dans le génome de l’individu La Braña 1 réside dans ses défenses immunitaires. En effet, ce chasseur-cueilleur ibérique possédait déjà plusieurs mutations génétiques associées à la résistance aux infections bactériennes chez les humains modernes. Des variations dont on pensait jusqu’ici qu’elles avaient émergé avec l’apparition de l’agriculture et de l’élevage, du fait des contacts rapprochés avec les animaux. Il faudra donc envisager d’autres hypothèses pour expliquer cette évolution. C’est finalement sur le plan digestif que La Braña 1 était le moins bien doté puisqu’il présentait une intolérance au lactose [1] et une faible capacité à digérer l’amidon. Toutefois, avant de pouvoir généraliser cet ensemble de caractéristiques, il faudra séquencer les génomes d’autres chasseurs-cueilleurs européens du mésolithique.

Sophie Bartczak. Le Point du 15 02 2014

Sur le site des Almendres, proche d’Evora au Portugal, des hommes dressent un cromlech : deux cercles concentriques dont le plus grand fait 19 mètres de diamètre. Le site va rester actif pendant plusieurs millénaires, jusqu’au néolithique récent, et s’enrichir d’autre mégalithes, dont quelques uns gravés. C’est le point de départ du mégalithisme qui va se diffuser surtout par voie de mer, vers le nord, la Bretagne et l’Angleterre, mais encore l’Hérault et l’Aveyron, Arles, sur les rives méditerranéennes de la France. Cela nous vient d’Asie Mineure ; la parenté est claire avec ce que l’on peut voir alors dans les Cyclades, en Crète, à Mycènes, Malte et sur l’emplacement de Troie.

À Babylone, on se lamente déjà sur cette fichue jeunesse :

Cette jeunesse est pourrie depuis le fond du cœur. Les jeunes gens sont malfaisants et paresseux. Ils ne seront jamais comme la jeunesse d’autrefois. Ceux d’aujourd’hui ne seront pas capables de maintenir notre culture.

Vu sur une poterie

Dans les zones basses et chaudes de l’actuel Mexique, ou au Guatemala, les Indiens obtiennent du maïs à partir d’une plante sauvage – teocentli : Euchloena mexicana -.

On ne saurait trop insister sur le bouleversement vraiment révolutionnaire que la découverte du maïs (… au Mexique) apporta dans la vie des hommes. Un des éléments les plus importants sans doute de cette révolution a été la possibilité désormais ouverte aux agriculteurs d’accumuler des réserves suffisantes pour se nourrir d’une récolte à l’autre (avec l’appoint de la chasse et de la cueillette) au moyen d’un travail relativement réduit. Morris Steggerda a calculé qu’un paysan maya du Yucatan, cultivant son champ selon les méthodes traditionnelles encore en usage, ne doit fournir que cent quatre-vingt-dix jours de travail par an pour nourrir sa famille et lui-même. La culture du maïs a donc permis aux Indiens d’échapper à l’épuisante nécessité de la quête quotidienne du gibier ou des plantes sauvages, et leur a donné du temps, base indispensable d’une vie sociale, religieuse, artistique complexe [2]. C’est sur cette base qu’ont été bâties toutes les civilisations de cette partie du monde.

Jacques Soustelle. Les origines de l’Amérique précolombienne 1986

De même pour le manioc dont le premier usage en Amérique centrale est révélatrice de l’ingéniosité de l’homme.

La plante est cultivée pour ses racines tubéreuses dont on fait de la farine, du pain, du tapioca, de l’amidon et une boisson alcoolisée, bien qu’à l’état naturel, ses racines soient vénéneuses. Le toxique, une sorte de cyanure, est supprimé par un procédé qui combine le grattage, la compression et la fermentation des racines tubéreuses. Mais comment les Indiens d’Amérique Centrale découvrirent-ils cela ? S’apercevoir que des racines étaient vénéneuses n’était peut-être pas difficile mais le fait de supprimer le toxique et de découvrir que la partie restante était non seulement comestible mais qu’elle pouvait servir de nourriture de base témoigne qu’une logique investigatrice était à l’œuvre. Cette logique investigatrice fut d’abord bâtie dans des modèles de relations purement matérielles et, plus tard, dans des idées ou théories plus générales.

Colin Ronan. Histoire mondiale des sciences. Seuil. 1988

En Chine, on cultive déjà du blé et du millet au nord, du riz au sud. Le riz chinois est de la variété Orysa Sativa. Celui qui sera introduit beaucoup plus tard en Afrique de l’Ouest est de la variété Orysa Glaberrima. Mais c’est le riz chinois qui se répandra dans le monde entier. Le porc et le chien sont domestiqués. La Chine du nord, celle du Hoang-Ho est la plus développée.

Le tissage du chanvre et la sériciculture sont connus :

Dès l’Antiquité, les éleveurs de vers à soie provoquèrent artificiellement l’incubation. La soie – que les Chinois appellent volontiers du nom affectueux de Petit Trésor – est le produit d’une activité agricole délicate, la sériciculture, ou élevage du ver à soie, qui nécessite le respect de règles scrupuleuses que les Chinois mirent fort longtemps à accepter de divulguer hors des frontières de la Grande Muraille. À l’origine de ce tissu si doux au toucher et à l’éclat incomparable, il y a une grosse chenille blanchâtre, du nom de Bombyx mori, recouverte d’une sorte de duvet. Tout commence au début de l’été lorsque la femelle papillon, issue de cette chenille, pond environ cinq cents œufs jaunes qui virent au gris pierre. Au printemps suivant éclosent les vers, qui se nourrissent de la feuille de mûrier blanc (Morus alba). Dès l’Antiquité, les éleveurs de vers à soie provoquèrent artificiellement l’incubation des œufs, y compris en les faisant couver par des femmes, nichés contre leur poitrine, dans de petits sacs. Le ver à soie ne vit que six semaines, au cours desquelles il ne cesse pratiquement pas de se nourrir. Au bout d’un mois, le ver devient une chenille dont la taille est huit mille fois supérieure à celle de l’œuf initial. Une fois la quatrième mue accomplie, le ver peut enfin développer les quelque mille six cents mètres de fil de son cocon ; celui-ci est sécrété au moyen des deux glandes séricigènes et la formation du cocon est due à la rotation de la tête du ver dont il a été calculé qu’il effectuait, pour la circonstance, plus de trois cent mille mouvements d’affilée. Une fois le cocon achevé, le ver s’endort pour former la chrysalide et, quinze jours plus tard, le papillon est prêt à s’envoler du cocon. L’éleveur doit alors empêcher la chrysalide de se transformer en papillon, car ce dernier, en sortant du cocon, en détruit partiellement le fil, le rendant inutilisable. Dans l’Antiquité, les éleveurs se hâtaient de vendre les cocons aux soyeux avant que le papillon le brise. Plus tard, la solution consistant à les ébouillanter, afin de tuer le papillon, fût découverte. Cette opération permet, au passage, de les ramollir.

Dans la Chine ancienne, on agitait une branche de bruyère dans le bain où les cocons étaient étuvés de manière que les fils s’y accrochent afin de faciliter leur dévidage. Il convient ensuite, grâce à un peigne, de retrouver l’extrémité des fils dont quatre, au moins, doivent être dévidés en même temps, pour permettre à l’opération de tissage de se dérouler sans encombre. Utilisant d’abord un fuseau à main, les Chinois inventèrent le rouet qui traitait des fils se dévidant sur plus d’un kilomètre. Comme celui de la laine et du coton, le tissage de la soie se fait sur un métier à tisser. Avant ou après tissage, la soie, sous forme de taffetas, de serge, de moire, de damas, de velours, de satin et de bien d’autres variétés encore, était colorée au moyen de teintures végétales ou minérales qui renforçaient davantage encore son éclat.

José Frèches. La Route de la Soie. XO Éditions 2003

La soie est un produit de luxe, mais à peu près à la même époque naît le fil de coton, que ce soit au Mexique ou en Inde. Au départ, l’insatisfaction née de l’inconfort à se vêtir de peaux de bête, raides et rugueuses – le confort du cuir est affaire récente née de l’amélioration du tannage grâce aux produits chimiques, aux XIX° et XX° siècles -. Il en va à peu près de même de la laine, comme le dit Hérodote, qui n’est devenue douce à l’homme qu’après des siècles d’apprentissage de techniques, car étant donné l’antériorité de l’élevage sur l’agriculture, il est évident que l’homme a commencé à filer la laine avant le coton. Et pourquoi donc peut-on filer du mauvais coton et non de la mauvaise laine ? Donc le marché existait, et le besoin finit par créer le produit.

Là-bas il y a des arbres qui poussent à l’état sauvage, dont le fruit est une laine bien plus belle et douce que celle des moutons. Les Indiens en font des vêtements, dira, beaucoup plus tard, Hérodote.

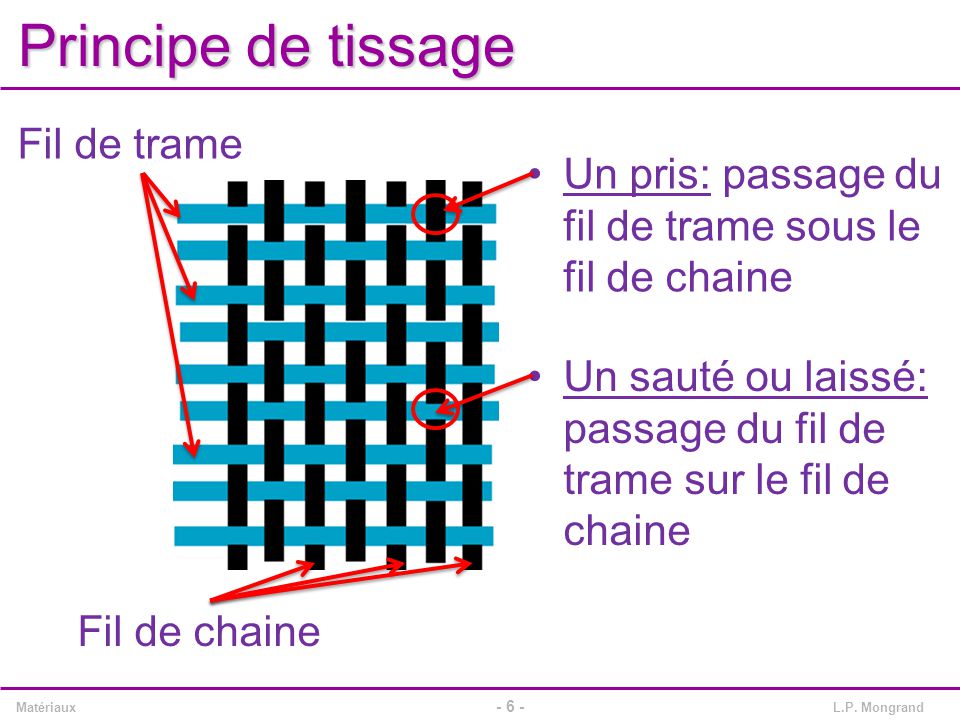

Gossypium hirsutum, originaire d’Amérique du sud représente environ 81,5 % de la production mondiale de fibres. La première opération pour passer de la fibre au fil est l’égrenage, qui consiste à séparer les fibres suffisamment longues des graines et d’éliminer les débris, puis on étire le coton en le transformant en ruban que l’on tord sur lui-même pour obtenir un fil continu. Et c’est avec le fil que l’on va faire du tissage, étape qui consiste à entrecroiser des fils pour obtenir une matière en deux dimensions qui pourra être utilisée pour faire un vêtement. La méthode dans laquelle ces fils sont entrelacés signe les caractéristiques du tissu qui est habituellement tissé sur un métier, un dispositif qui maintient les fils de chaîne en place pendant que les fils de trame sont tissés à travers eux. Selon la façon dont les fils de trame sont croisés, nous pouvons obtenir différentes armures.

Bien évidemment les processus industrialisés décrits dans cette vidéo datent de la révolution industrielle, fin du XVIII° siècle en Angleterre ; tous les siècles antérieurs ont vu à l’œuvre l’artisanat du tissage : la quenouille et le rouet pour le filage, le métier à tisser pour le tissage, artisanat qui sera presque exclusivement le fait des femmes tant à la ville qu’à la campagne, tant dans les châteaux que dans les chaumières, et nos vieilles chansons de s’en emparer, et ce, d’autant qu’elle venaient conforter l’ordre social : la femme attend – on pourrait dire tue le temps – en filant, l’homme va de défaites en victoires, de victoires en défaites, tout à la conquête du monde :

À ta quenouille au ruban blanc,

File, file pour ton galant

la chemise à plis qu’il mettra

Bientôt quand il t’épousera.

À ta quenouille au ruban bleu,

File bien en priant le bon dieu

l’aube du vieux prêtre béni

Qui vous dira : Je vous unis !

À ta quenouille au ruban vert,

File la nappe à cent couverts

Sur laquelle, de si bon cœur,

Nous boirons à votre bonheur.

À ta quenouille au ruban gris,

File, file les draps du lit,

Pour ta chambrette dont vous seuls,

Lui et toi passerez le seuil.

À ta quenouille au ruban d’or

File toujours et file encor

Les béguins, langes, maillots

Pour ton premier gros poupenot.

À ta quenouille au ruban roux,

file un mouchoir de chanvre doux

Qui servira à essuyer

Tes yeux quand ils voudront pleurer.

À ta quenouille au ruban noir,

File, sans trop le laisser voir,

Le linceul dont, quand tu mourras;

L’un de nous t’enveloppera.

File la laine, filent les jours. Compositeur (paroles et musique), interprète : Robert Marcy 1949

Dans la chanson de nos pères

Monsieur de Malbrough est mort

Si c’était un pauvre hère

On n’en dirait rien encore

Mais la dame à sa fenêtre

Pleurant sur son triste sort

Dans mille ans, deux mille peut-être

Se désolera encore.

File la laine, filent les jours

Garde ma peine et mon amour

Livre d’images des rêves lourds

Ouvre la page à l’éternel retour.

Hennins aux rubans de soie

Chansons bleues des troubadours

Regrets des festins de joie

Ou fleurs du jolie tambour

Dans la grande cheminée

S’éteint le feu du bonheur

Car la dame abandonnée

Ne retrouvera son cœur.

File la laine, filent les jours

Garde ma peine et mon amour

Livre d’images des rêves lourds

Ouvre la page à l’éternel retour.

Croisés des grandes batailles

Sachez vos lances manier

Ajustez cottes de mailles

Armures et boucliers

Si l’ennemi vous assaille

Gardez-vous de trépasser

Car derrière vos murailles

On attend sans se lasser.

File la laine, filent les jours

Garde ma peine et mon amour

Livre d’images des rêves lourds

Ouvre la page à l’éternel retour.

vers ~ 4 800

Sur le territoire de ce qui sera la Gaule, les premières communautés agropastorales, cultivant le blé et l’orge, élevant porcs et moutons, prennent le pas sur les derniers chasseurs-cueilleurs du paléolithique.

Dans les forêts du climat tempéré froid de l’Europe moyenne, le repos végétatif et la chute des feuilles ont lieu en hiver, et un certain ralentissement de la végétation se produit en été. La forêt climacique, composée de feuillus, comporte elle aussi trois étages de végétation : l’étage arboré de chênes, de hêtres et de charmes peut s’élever à trente ou quarante mètres ; le sous-étage arbustif est composé de noisetiers, de saules, de houx, de cornouillers, etc. ; le sous-bois buissonnant est de composition variée. La biomasse totale d’une telle forêt, qui peut atteindre 400 tonnes de matière sèche par hectare, est l’une des plus élevées qui soient. Elle est donc plus dense, plus puissante, plus résistante à la hache et au feu que la forêt des régions tempérées chaudes. Pourtant l’augmentation de la population au néolithique final et au début de l’âge de bronze et, par conséquent, la répétition de plus en plus fréquente des cultures sur abattis-brûlis ont fini par aboutir, là aussi au déboisement. Dans ces régions comme sur le pourtour méditerranéen, une silva, un saltus et un ager se sont formés, mais leurs proportions relatives étaient très variables d’une région à l’autre.

Marcel Mazoyer, Laurence Roudart, Histoire des agricultures du monde du néolithique à la crise contemporaine, Paris, Éditions du Seuil, 1997

Mais chasseurs-cueilleurs et agriculteurs n’étaient pas deux catégories bien distinctes et opposées : une analyse un peu poussée montre que ce sont les chasseurs-cueilleurs qui sont devenus agriculteurs :

[…] Partout où l’on a des données suffisantes sur la néolithisation, on voit les chasseurs-cueilleurs procéder à des expérimentations agricoles, ou faire de la poterie, ou se lancer dans la cueillette plus intense, avec des instruments de préparations lourds, ou faire des stocks alimentaires. Cette diversité apparente relève d’une logique globale.

Pour la saisir, il nous faut maintenant prendre acte de deux thèses simples et peu contestables. La première est que les chasseurs-cueilleurs connaissent fort bien les principes de la reproduction tant des plantes que des animaux. C’est ce que montre le fait que certains laissent des tubercules sur place et ne les récoltent pas tous, comme ces Pygmées qui réenfouissent un morceau d’igname sauvage après la collecte ; c’est ce que montrent les donnée américaines, qu’elles soient ethnohistoriques ou archéologiques, où l’opposition entre chausseurs-cueilleurs et agriculteurs n’est pas nette. Comment d’ailleurs, des gens qui dépendent de la chasse et de la cueillette auraient-ils observé leur vie durant les animaux et les plantes sans avoir comment ils se reproduisent ?

La seconde thèse est que, si les chasseurs-cueilleurs ne se lancent pas dans la pratique agricole, ce n’est pas faute de connaissances, c’est qu’elle est incompatible avec leur mode de vie nomade.

Lorsqu’ils inventent et multiplient la poterie, lorsqu’ils intensifient la collecte et que ceci nécessite un outillage de plus en plus complexe (récipients, mortiers en pierre, paniers en fibre, nasses et barrages à poissons, claies de séchage etc…), lorsqu’ils commencent une petite agriculture, lorsqu’ils font un peu de stockage (fosses, greniers), tout cela, jusqu’à un certain point, reste compatible avec la vie nomade. Mais l’accumulation des inventions et la multiplication de leurs équipements entraînent leur alourdissement. Elles freinent ou limitent leur mobilité. Les chasseurs-cueilleurs tendent à rester plus longtemps dans un même lieu ; ils tendent à devenir plus sédentaires. Or rien n’est plus difficile que de s’occuper d’un jardin si l’on doit souvent en être éloigné. La sédentarité croissante, et presque obligée, des chasseurs-cueilleurs favorise leur implication dans l’agriculture.

L’enchaînement des causes et des effets est aisé à comprendre. Rien dans les connaissances n’empêchait les chasseurs-cueilleurs de s’adonner à une pratique agricole. Mais une pratique importante était incompatible avec leur mode de vie nomade. Le progrès technique, perceptible dans les dernières années du Pléistocène (~15 000 – ~10 000) conduit à une réduction de leur mobilité, voire à une véritable sédentarité. Ce qui favorise le développement de l’agriculture qui, jusqu’ici n’avait été pratiquée qu’à une toute petite échelle. Pour résumer, c’est la multiplication des inventions, incompatibles, à terme, surtout si elles doivent être développées, avec le nomadisme (poterie, mortier, stocks, petite agriculture) qui conduit insensiblement à l’adoption pleine et entière de l’agriculture.

On aura noté dans ce raisonnement que la petite agriculture n’est qu’une cause parmi d’autres du développement de l’agriculture, qui joue dans le contexte particulier de l’Amérique tropicale, et ne joue d’ailleurs qu’en combinaison avec d’autres causes. Ailleurs, ce sont les autres facteurs qui apparaissent comme majeurs (mortiers et autres outils de préparation des ressources alimentaires, stockage). Globalement, c’est le progrès technique qui doit être vu comme la cause fondamentale de l’adoption de l’agriculture.

Les chasseurs-cueilleurs, alourdis par un outillage toujours plus complexe et diversifié, sont devenus sédentaires. En retour, cette sédentarité a permis l’intensification des activités qui les alourdissaient déjà : et c’est en approfondissant ce qu’ils faisaient déjà que les chasseurs-cueilleurs sont devenus agriculteurs.

Geoffroy de Saulieu, Alain Testart. L’Histoire n° 387 Mai 2013

La plus grande escroquerie de l’histoire [sic]

Pendant 2,5 millions d’années, les hommes se sont nourris de la cueillette des plantes ou de la chasse des animaux qui vivaient et se reproduisaient sans leur intervention. L’Homo erectus, l’Homo ergaster et le Neandertal ramassaient des figues sauvages et chassaient des moutons sauvages sans décider où les figuiers devaient s’enraciner, dans quelle prairie un troupeau de moutons devait paître ou quel bouc devait féconder quelle chèvre. L’Homo sapiens se répandit depuis l’Afrique de l’Est vers le Moyen-Orient, l’Europe et l’Asie, et pour finir l’Australie et l’Amérique – mais partout où ils allèrent les Sapiens continuèrent aussi de vivre en cueillant des plantes sauvages et en chassant des bêtes sauvages. Pourquoi faire autrement quand votre mode de vie vous nourrit amplement et perpétue tout un monde de structures sociales, de croyances religieuses et de dynamiques politiques ?

Tout cela changea voici environ 10 000 ans, quand les Sapiens se mirent à consacrer la quasi-totalité de leur temps et de leurs efforts à manipuler la vie d’un petit nombre d’espèces animales et végétales. De l’aurore au crépuscule, ils se mirent à semer des graines, à arroser les plantes, à arracher les mauvaises herbes et à conduire les troupeaux vers des pâturages de choix. Un travail qui, dans leur idée, devait leur assurer plus de fruits, de grains et de viande. Ce fut une révolution du mode de vie : la Révolution agricole.

La transition agricole commença autour de 9 500, 8 500 avant l’ère commune dans les terres montagneuses du sud-est de la Turquie, de l’ouest de l’Iran et du Levant. Elle s’amorça lentement et dans une zone géographique restreinte. Blé et chèvres furent domestiqués autour de 9 000 ; pois et lentilles vers 8 000 ; oliviers vers 5 000 ; chevaux autour de 4 000 ; et vignes 3 500. Certains animaux et végétaux, comme les chameaux et les anacardiers (noix de cajou) furent domestiqués encore plus tard, mais vers 3 500 avant notre ère la principale vague de domestication était terminée. Aujourd’hui encore, malgré nos technologies avancées, plus de 90 % des calories qui nourrissent l’humanité proviennent de la poignée de plantes que nos ancêtres domestiquèrent entre 9 500 et 3 500 : blé, riz, maïs, pommes de terre, millet et orge. Aucun animal ni aucun végétal important n’a été domestiqué au cours des deux derniers millénaires. Si nos esprits sont ceux des chasseurs-cueilleurs, notre cuisine est celle des anciens fermiers.

Les savants croyaient autrefois que l’agriculture s’était répandue depuis un seul point d’origine moyen-oriental vers les quatre coins de la planète. De nos jours, les spécialistes pensent que l’agriculture a surgi indépendamment dans d’autres parties du monde, et non parce que les cultivateurs du Moyen-Orient auraient exporté leur révolution. Les habitants d’Amérique centrale domestiquèrent le maïs et les haricots sans rien savoir de la culture du blé et des pois au Moyen-Orient. Les Sud-Américains apprirent à faire pousser des patates et à élever des lamas sans savoir ce qui se passait au Mexique ou au Levant. Les premiers révolutionnaires de la Chine domestiquèrent le riz, le millet et les cochons. Les premiers jardiniers d’Amérique du Nord sont ceux qui se lassèrent de fouiller les sous-bois en quête de gourdes comestibles et décidèrent de cultiver des citrouilles. Les Néo-Guinéens apprivoisèrent canne à sucre et bananes, tandis que les premiers cultivateurs ouest-africains soumirent à leurs besoins le millet, le riz, le sorgho et le blé. De ces premiers foyers, l’agriculture essaima. Au I° siècle de notre ère, l’immense majorité des hommes dans la majeure partie du monde étaient des agriculteurs.

Pourquoi des révolutions agricoles ont-elles éclaté au Moyen-Orient, en Chine et en Amérique centrale, mais pas en Australie, en Alaska ou en Afrique du Sud ? La raison est simple : la plupart des espèces de végétaux et d’animaux ne sauraient être domestiquées. Si les Sapiens pouvaient déterrer de délicieuses truffes et traquer des mammouths laineux, il était hors de question de domestiquer ces espèces. Les champignons étaient bien trop insaisissables, les bêtes géantes trop féroces. Sur les milliers d’espèces que nos ancêtres chassaient et cueillaient, une poignée d’entre elles seulement étaient de bons candidats à la culture et à l’élevage. Ces rares espèces vivaient dans des endroits particuliers, et c’est là que se produisirent des révolutions agricoles.

Les savants proclamaient jadis que la Révolution agricole fut un grand bond en avant pour l’humanité. Ils racontaient une histoire du progrès alimentée par l’énergie du cerveau humain. L’évolution produisait peu à peu des êtres de plus en plus intelligents. Les hommes finirent par être si malins qu’ils purent déchiffrer les secrets de la nature, lesquels leur permirent d’apprivoiser les moutons et de cultiver le blé. Dès lors, ils se firent une joie d’abandonner la vie éreintante, dangereuse et souvent Spartiate des chasseurs-cueilleurs, pour se fixer et goûter la vie plaisante de fermiers repus.

Tout cela n’est que pure fantaisie. Rien ne prouve que les hommes soient devenus plus intelligents au fil du temps. Les fourrageurs connaissaient les secrets de la nature bien avant la Révolution agricole, puisque leur survie dépendait d’une connaissance intime des animaux qu’ils chassaient ou des plantes qu’ils cueillaient. Loin d’annoncer une ère nouvelle de vie facile, la Révolution agricole rendit généralement la vie des cultivateurs plus difficile, moins satisfaisante que celle des fourrageurs. Les chasseurs-cueilleurs occupaient leur temps de manière plus stimulante et variée et se trouvaient moins exposés à la famine et aux maladies. Certes, la Révolution agricole augmenta la somme totale de vivres à la disposition de l’humanité, mais la nourriture supplémentaire ne se traduisit ni en meilleure alimentation ni en davantage de loisirs. Elle se solda plutôt par des explosions démographiques et l’apparition d’élites choyées. Le fermier moyen travaillait plus dur que le fourrageur moyen, mais se nourrissait moins bien. La Révolution agricole fut la plus grande escroquerie de l’histoire.

Qui en fut responsable? Ni les rois, ni les prêtres, ni les marchands. Les coupables furent une poignée d’espèces végétales, dont le blé, le riz et les pommes de terre. Ce sont ces plantes qui domestiquèrent l’Homo sapiens, plutôt que l’inverse. Ereinté, cassé en deux au milieu de son champ à prendre soin de ses pommes de terre, le cultivateur se demande tout à coup si c’est vraiment l’homme qui a domestiqué la patate, ou l’inverse. James C. Scott

Considérez un instant la Révolution agricole du point de vue du blé. Voici 10 000 ans, le blé n’était qu’une herbe sauvage, parmi tant d’autres, cantonnée dans une petite partie du Moyen-Orient. À peine quelques petits millénaires plus tard, il poussait dans le monde entier. Suivant les critères évolutionnistes de base de la survie et de la reproduction, le blé est devenu l’une des plantes qui a le mieux réussi dans l’histoire de la Terre. Dans des régions comme les Grandes Plaines d’Amérique du Nord, où ne poussait pas une seule tige de blé voici dix mille ans, on peut parcourir des centaines et des centaines de kilomètres sans rencontrer aucune autre plante. Les emblavures couvrent autour de 2,25 millions de kilomètres carrés à travers le monde, soit près de dix fois la superficie de la Grande-Bretagne. Comment, de plante insignifiante, cette herbe est-elle devenue omniprésente ?

Le blé y parvint en manipulant Homo sapiens à son avantage. Il y a près de 10 000 ans, ce Sapiens menait encore une vie assez confortable de chasse et de cueillette, mais c’est alors qu’il commença à investir toujours plus d’efforts dans la culture du blé. En l’espace de deux millénaires, les hommes de nombreuses parties du monde ne devaient plus faire grand-chose d’autre, du matin au soir, que prendre soin de leurs plants de blé.

Ce n’était pas facile. Le blé exigeait beaucoup d’eux. Il n’aimait ni les cailloux ni les galets, ce qui obligeait les Sapiens à se casser le dos pour en débarrasser les champs. Le blé n’aimait pas partager la place, l’eau et les nutriments avec d’autres plantes, si bien qu’hommes et femmes passaient de longues journées à désherber sous un soleil de plomb. Le blé tombait malade, et les Sapiens devaient rester vigilants à l’égard des vers et de la nielle [une fleur toxique qui se plait dans les champs de blé]. Le blé était attaqué par les lapins et les essaims de sauterelles, ce qui obligeait les cultivateurs à dresser des clôtures et à monter la garde autour des champs. Le blé avait soif, et les hommes creusèrent des canaux d‘irrigation ou transportèrent des seaux pour l’arroser. Sapiens recueillit même les excréments des animaux pour nourrir la terre où poussait le blé.

Le corps de l’Homo sapiens n’avait pas évolué à ces fins. Il était fait pour grimper aux pommiers ou courser les gazelles, non pour enlever les cailloux ou porter des seaux d’eau. Ce sont les genoux, la voûte plantaire, la colonne vertébrale et le cou qui en firent les frais. L’étude des anciens squelettes montre que la transition agricole provoqua pléthore de maux : glissement de disques, arthrite et hernies. De surcroît, les nouvelles tâches agricoles prenaient beaucoup de temps, ce qui obligeait les hommes à se fixer à côté des champs de blé. Leur mode de vie s’en trouva entièrement changé.

Ce n’est pas nous qui avons domestiqué le blé, c’est lui qui nous a domestiqués. Le mot domestiquer vient du latin domus, maison. Or, qui loge dans une maison ? Pas le blé, le Sapiens.

Comment le blé a-t-il convaincu l’Homo sapiens d’abandonner une assez bonne vie pour une existence plus misérable ? Qu’a-t-il apporté en échange ? Il n’a pas offert une meilleure alimentation. Ne perdez pas de vue que les hommes sont alors des singes omnivores qui se nourrissent d’un large éventail de vivres. Les céréales ne constituaient qu’une petite fraction de leur alimentation avant la Révolution agricole. Une alimentation fondée sur les céréales est pauvre en minéraux et en vitamines ; difficile à digérer, elle fait du mal aux dents et aux gencives.

Le blé n’assurait pas aux gens la sécurité économique. Une vie de cultivateur est moins sûre que celle d’un chasseur-cueilleur. Les fourrageurs disposaient de plusieurs douzaines d’espèces pour survivre et pouvaient donc affronter les années difficiles sans stocks de vivres. Une espèce venait-elle à manquer ? Ils pouvaient en cueillir ou en chasser d’autres. Tout récemment encore, les sociétés agricoles tiraient le gros de leur ration calorique d’une petite variété de plantes domestiquées. Dans bien des régions, ils n’avaient qu’un seul produit de base : blé, pommes de terre ou riz. S’il pleuvait, s’il arrivait des nuées de sauterelles ou si un champignon infectait l’une de ces plantes, les cultivateurs mouraient par milliers ou par millions.

Le blé n’assurait non plus aucune sécurité contre la violence des hommes. Les premiers cultivateurs étaient au moins aussi violents, sinon plus, que leurs ancêtres fourrageurs. Ils avaient plus de biens et avaient besoin de terre à cultiver. Une razzia de leurs voisins sur leurs pâturages pouvait faire la différence entre subsistance et famine, en sorte qu’il y avait beaucoup moins de place pour les compromis. Si une bande rivale plus forte faisait pression sur des fourrageurs, ils pouvaient habituellement aller voir ailleurs. C’était difficile et dangereux, mais faisable. Si un ennemi puissant menaçait un village agricole, battre en retraite signifiait abandonner champs, maisons et greniers. Ce qui, bien souvent, condamnait les réfugiés à la famine. Les cultivateurs avaient donc tendance à se battre jusqu’au bout.

De nombreuses études anthropologiques et archéologiques montrent que, dans les sociétés agricoles simples, sans encadrement politique au-delà du village et de la tribu, la violence humaine était responsable de 15 % des morts (25 % pour les hommes). Dans la Nouvelle-Guinée contemporaine, la violence explique 30 % des morts masculines dans la société tribale agricole des Dani, et 35 % chez les Enga. En Équateur, jusqu’à 60 % des adultes Huaorani (ou Waorani) meurent entre les mains d’un autre homme ! Avec le temps, la formation de cadres sociaux plus larges – villes, royaumes et États – a permis de placer la violence humaine sous contrôle. Mais il a fallu des millénaires pour construire des structures politiques aussi immenses et aussi efficaces. Les premiers villages du Proche Orient ont domestiqué les plantes et les animaux. Les institutions urbaines d’Uruk ont domestiqué les humains. James C. Scott

La vie villageoise procura certainement des avantages immédiats aux premiers cultivateurs, comme une meilleure protection contre les bêtes sauvages, la pluie et le froid. Pour l’individu moyen, cependant, les inconvénients l’emportaient probablement sur les avantages. Ce sont des choses difficiles à apprécier pour les habitants de nos sociétés prospères. Comme nous connaissons l’abondance et la sécurité, dont les fondations ont été posées par la Révolution agricole, nous imaginons que celle-ci a été un merveilleux progrès.

[…] Sur un plan individuel, le blé, n’a rien offert aux agriculteurs. C’est à l’espèce Homo sapiens qu’il a apporté quelque chose. La culture du blé a assuré plus de vivres par unité de territoire, ce qui a permis à l’Homo sapiens une croissance exponentielle. Environ 13 000 ans avant notre ère, quand les hommes se nourrissaient de la cueillette de plantes sauvages et de la chasse, les alentours de l’oasis de Jéricho, en Palestine, pouvaient faire vivre tout au plus une bande itinérante d’une centaine de personnes relativement bien portantes et bien nourries. Vers 8 500 avant notre ère, quand les champs de blé remplacèrent les plantes sauvages, l’oasis pouvait faire vivre un gros village, encombré, d’un millier d’habitants, qui souffraient bien plus de maladie et de malnutrition.

La monnaie de l’évolution, ce n’est ni la faim ni la souffrance, mais les copies d’hélices d’ADN. De même qu’on mesure la réussite économique d’une société uniquement au solde de son compte en banque, et non au bonheur de ses employés, de même la réussite d’une espèce dans l’évolution se mesure au nombre de copies de son ADN. S’il ne reste plus de copies de son ADN, l’espèce est éteinte, tout comme une société sans liquidités fait faillite. Si une espèce multiplie les copies d’ADN, c’est une réussite, et elle prospère. Dans cette perspective, 1 000 copies valent toujours mieux que 100. Telle est l’essence de la Révolution agricole : la faculté de maintenir plus de gens en vie dans des conditions pires. Mais pourquoi les individus se soucient-ils de ce calcul évolutionniste ? Pourquoi un individu sain d’esprit abaisserait-il son niveau de vie à seule fin de multiplier le nombre de copies du génome de l’Homo sapiens ? Personne n’a accepté ce marché. La Révolution agricole fut un piège.

Le piège du luxe

L’essor de l’agriculture se fit très progressivement au fil des siècles et des millénaires. Une bande d’Homo sapiens cueillant des champignons et des noix ou chassant le cerf et le lapin ne s’établit pas du jour au lendemain dans un village permanent pour retourner la terre, semer du blé et acheminer de l’eau depuis la rivière. Le changement se fit par étapes, moyennant chaque fois une petite altération de la vie quotidienne.

Homo sapiens arriva au Moyen-Orient il y a quelque 70 000 ans. Au cours des 50 000 ans suivants, nos ancêtres y fleurirent sans agriculture. Les ressources de la région étaient suffisantes pour entretenir sa population. En temps d’abondance, nos ancêtres avaient un peu plus d’enfants; en temps de pénurie, un peu moins. Comme beaucoup de mammifères, les hommes sont pourvus de mécanismes hormonaux et génétiques qui aident à contrôler la procréation. En périodes fastes, les femelles arrivent à la puberté plus tôt, et leurs chances de tomber enceintes sont un peu plus grandes. Dans les périodes sombres, la puberté tarde, la fécondité décroît.

À ces contrôles naturels de la population vinrent s’ajouter des mécanismes culturels. Bébés et petits enfants, qui évoluent lentement et requièrent beaucoup d’attention, étaient un fardeau pour les fourrageurs nomades, qui essayaient d’espacer les naissances de trois ou quatre ans. Les femmes le faisaient en ne cessant d’allaiter leurs enfants qu’à un âge avancé (donner le sein réduit sensiblement le risque de tomber enceinte). Mais il existait d’autres méthodes : l’abstinence totale ou partielle (étayée peut-être par des tabous culturels), l’avortement et, à l’occasion, l’infanticide.

Tout au long de ces millénaires, il arrivait à nos ancêtres de manger des grains de blé, mais ce n’était qu’un élément marginal de leur alimentation. Voici environ 18 000 ans, le dernier âge glaciaire céda la place à une période de réchauffement mondial. Les pluies augmentèrent en même temps que les températures. Le nouveau climat était idéal pour le blé et d’autres céréales du Moyen-Orient, qui se multiplièrent et se répandirent. Les gens se mirent à manger plus de blé et, ce faisant, propagèrent sans le vouloir son essor. Comme il était impossible de manger des grains sauvages sans commencer par les vanner, les moudre et les cuire, ceux qui les récoltaient les rapportaient à leur camp temporaire pour les transformer. Les grains de blé sont petits et nombreux : inévitablement, certains tombaient sur le chemin du camp et se perdaient. Avec le temps, il y eut toujours plus de blé le long des trajets favoris et près des camps.

Quand les hommes brûlaient forêts et fourrés, cela aidait également le blé. Le feu éliminait les arbres et les arbustes, permettant au blé et à d’autres herbes de monopoliser le soleil, l’eau et les nutriments. Le blé devenant particulièrement abondant, il en alla de même pour le gibier et d’autres ressources alimentaires, et les bandes humaines purent progressivement délaisser leur style de vie nomade pour s’établir en camps saisonniers, voire permanents.

Au début, ils pouvaient s’arrêter quatre semaines durant, le temps de la moisson. Une génération plus tard, les plants de blé se multipliant et se propageant, le camp pouvait rester cinq semaines, puis six, pour se transformer finalement en village permanent. On a retrouvé des traces de ces implantations à travers tout le Moyen-Orient, notamment au Levant, où la culture natoufienne s’épanouit entre 12 500 et 9 500 avant notre ère. Les Natoufiens étaient des chasseurs-cueilleurs qui se nourrissaient de plusieurs douzaines d’espèces sauvages, mais vivaient en villages permanents et passaient une bonne partie de leur temps à la cueillette intensive et à la transformation des céréales sauvages. Ils construisirent des maisons et des greniers de pierre, stockant le grain en prévision de périodes de disette. Ils inventèrent de nouveaux outils : des faux de pierre pour moissonner le blé sauvage ainsi que des pilons et des mortiers pour le broyer.

Après 9 500 avant l’ère commune, les descendants des Natoufiens continuèrent à cueillir et à transformer les céréales, mais se mirent aussi à les cultiver de façon toujours plus élaborée. Quand ils récoltaient les grains sauvages, ils prenaient soin de mettre de côté une partie de la moisson pour ensemencer les champs la saison suivante. Ils s’aperçurent qu’ils pouvaient obtenir de bien meilleurs résultats en semant les grains en profondeur plutôt qu’en les éparpillant de manière aléatoire à la surface. Ils se mirent alors à biner et à labourer. Peu à peu, ils eurent l’idée de sarcler, de préserver les champs des parasites, de les arroser et de les fertiliser. Le surcroît d’effort consacré à la culture céréalière laissait moins de temps pour cueillir et chasser des espèces sauvages. Les fourrageurs se transformèrent en cultivateurs.

Entre la femme qui ramasse du blé sauvage et celle qui cultive le blé domestiqué, il n’y a pas vraiment de solution de continuité tranchée. Il est donc difficile de dire à quel moment exactement se fit la transition agricole décisive. En 8 500 avant notre ère, cependant, le Moyen-Orient était parsemé de villages permanents comme Jéricho, dont les habitants passaient le plus clair de leur temps à cultiver quelques espèces domestiquées.

Avec le passage aux villages permanents et l’augmentation de l’offre alimentaire, la population commença à croître. L’abandon du nomadisme permit aux femmes d’avoir un enfant chaque année. Les bébés étaient sevrés plus tôt, puisqu’on pouvait les nourrir de bouillie et de gruau. On avait terriblement besoin de mains supplémentaires aux champs, mais les bouches supplémentaires eurent tôt fait d’engloutir le surplus alimentaire, obligeant à cultiver de nouveaux champs. Alors que la population vivait dans des campements infestés de maladies, que les enfants se nourrissaient davantage de céréales et moins de lait maternel et devaient disputer leur bouillie à plus de frères et de sœurs, la mortalité infantile monta en flèche. Dans la plupart des sociétés agricoles, au moins un enfant sur trois mourait avant d’atteindre ses vingt ans. Mais la natalité continua d’augmenter plus vite que la mortalité : les hommes avaient toujours plus d’enfants.

Avec le temps, le marché du blé devint de plus en plus pesant. Les enfants mouraient en masse ; les adultes mangeaient du pain à la sueur de leur front. L’habitant moyen de Jéricho en 8 500 avant notre ère avait une vie plus rude qu’en 9 500 ou 13 000 avant J.-C. Mais personne ne comprit ce qu’il se passait. Chaque génération continua de vivre comme la génération précédente, moyennant de petites améliorations ici ou là dans la manière de procéder. Paradoxalement, une série d’améliorations, toutes censées rendre la vie plus facile, ajoutèrent une meule autour du cou de ces cultivateurs.

Pourquoi cette erreur de calcul fatidique ? Les raisons sont les mêmes que tout au long de l’histoire. Les gens ont été incapables de mesurer toutes les conséquences de leurs décisions. Chaque fois qu’ils décidèrent d’accomplir une tâche supplémentaire – mettons, de biner au lieu d’éparpiller les semences à la surface des champs -, ils se dirent: Il va falloir en effet travailler plus dur, mais la moisson sera si abondante ! Nous n’aurons plus à nous inquiéter des années maigres. Nos enfants ne se coucheront pas affamés. Cela avait du sens. Travailler plus pour gagner plus. Plus belle la vie. Tel était le plan.

La première partie se déroula en douceur. Les gens travaillèrent bel et bien davantage. Mais ils n’avaient pas prévu que le nombre d’enfants augmenterait, et que le surcroît de blé devrait être partagé entre plus d’enfants. Les premiers cultivateurs ne comprirent pas davantage que nourrir les enfants avec plus de bouillie et moins de lait maternel affaiblirait leur système immunitaire, et que les peuplements permanents seraient des pépinières de maladies infectieuses. Ils ne devinèrent pas qu’en augmentant leur dépendance envers une source de nourriture unique, ils s’exposaient davantage encore aux déprédations de la sécheresse. Ils n’avaient pas non plus prévu que, les bonnes années, leurs greniers florissants tenteraient les voleurs et les ennemis, les obligeant à construire des murs et à monter la garde.

Mais alors, que n’ont-ils abandonné l’agriculture quand le plan se retourna contre eux ? En partie parce qu’il fallut des générations pour s’apercevoir que les petits changements s’accumulaient et transformaient la société, et qu’à ce moment-là personne ne se souvenait avoir jamais vécu autrement. Et en partie parce que la croissance démographique brûla les vaisseaux de l’humanité. Si l’adoption du labourage fit passer la population d’un village de cent à cent dix, quels sont les dix qui eussent été volontaires pour mourir de faim afin que les autres reviennent au bon vieux temps ? Impossible de revenir en arrière. Le piège s’était refermé.

Yuval Noah Harari. Sapiens. Une brève histoire de l’humanité. Albin Michel. 2015

Yuval Noah Harari dit sans détours sa profonde affection pour les chasseurs-cueilleurs – c’était la belle vie, pas de soucis, pas de stress – et son agacement pour la naïveté avec laquelle Sapiens est devenu agriculteur, n’hésitant pas à dire de cette période de la mise en place de l’agriculture qu’elle était la plus grande escroquerie de l’histoire… Bigre ! Tout cela ne va pas sans cabotinage, car rendre le blé responsable de la civilisation agricole, c’est propager le contresens : le blé n’est que le vecteur, le moyen, en aucun cas il ne peut être la cause. Et si cela n’était que de l’humour, on ne pourrait que constater qu’il n’est pas à sa place….

Et pourquoi cette complaisance à utiliser un vocabulaire qui lui est propre sinon le désir de dévaloriser ou de valoriser les sujets concernés : ainsi, les chasseurs cueilleurs seront-ils nommés fourrageurs, ce qui leur fait gagner du galon par rapport aux agriculteurs. Les Sapiens sont des animaux relativement faibles, dont l’avantage réside dans la capacité de coopérer en grand nombre ; cette capacité à coopérer en grand nombre [qui inclut semble-t-il les stades de foot pleins à craquer de Sapiens vociférant] se nomme en langage courant système politique ou institutions politiques et économiques. Mais le plus grave est sans aucun doute l’ignorance systématique de l’esprit au profit de l’imaginaire : l’imaginaire, c’est la fée du logis, c’est la fantaisie par rapport à la rationalité de l’esprit, c’est la divagation qui peut aller de l’innocence au très grave, l’imaginaire, c’est beaucoup moins estimable que l’esprit.

Et puis, l’utilisation de vocabulaire à géométrie variable est gênante : il parle des féroces bêtes géantes que doivent affronter les fourrageurs du Moyen Orient quand celles d’Australie, quelques milliers d’année plus tôt, ne manifestaient vis à vis de Sapiens aucune animosité, à tel point qu’elle se précipitaient dans ses pièges jusqu’à extinction de l’espèce ! Pourquoi donc les gentils qui ont été tués auraient-ils eu des descendants qui seraient devenus féroces ? Et encore pourquoi cultiver de façon permanente et à dessein – mais lequel ? – toute la panoplie de désignations pour la datation : av. ou ap. J.C., de ou avant notre ère, BP (before present) ou AD (anno Domini), plutôt que de s’en tenir à une seule. [BP : Before present, le début du présent, c’est non pas la naissance du Christ, mais 1950, l’année de la découverte de la datation au carbone 14]

Mais peut-être faut-il trouver explication à ces nombreuses bizarreries dans son énoncé radical : La cohérence est le terrain des jeu des esprits bornés [p.198], ce à quoi Hume répondait : Même ceux qui doutent de la réalité du monde extérieur sortent par l’escalier, et non par la fenêtre.

*****

Sur le site actuel de Buthiers-Boulancourt, en Seine et Marne, un homme a un grave accident au bras gauche. Il y a au moins un chirurgien sur place pour décider de l’amputation, qui se fait probablement avec une lame de silex, de la face antérieure vers la face postérieure. L’humérus a cicatrisé, preuve que l’amputé a survécu, sans infection, preuve encore que le chirurgien maîtrisait aussi l’hémorragie et l’asepsie. On ne connaît que deux autres cas avérés d’amputation à cette époque, un peu antérieurs, à Sondershausen, en Allemagne et à Vredovice, en Moravie, République tchèque, et deux autres, avec moins de certitude, en Irak et en Croatie.

vers ~ 4 500

Dans les steppes de l’actuelle Ukraine, dans la région de Kuban se développe une civilisation dite de la céramique cordée – décoration obtenue par l’application directe d’une cordelette sur la terre fraîche – . Ces peuplades disposent de l’araire et domestiquent le cheval. Il semble bien que c’est là qu’il faille chercher le fonds commun de ce qui fait les langues indo-européennes, [Proto-Celtes, Proto-Latins et Proto-Germains] dont le développement vers l’ouest sera assuré par celui de l’araire. Ce mouvement migratoire atteignit la France actuelle de ~ 2 200 à ~ 2 000.

Plus au sud, à Mehrgarh, dans l’actuel Baloutchistan pakistanais, on maîtrise la technique de la cire perdue : on retrouvera dans les années 2010 des petites rouelles de 2 cm Ø fabriquées selon cette technique : la cire, c’est de la cire d’abeille, le métal, c’est du cuivre :

Avant l’invention de la fonte à la cire perdue, on sculptait des moules, ou plutôt des demi-moules que l’on assemblait. Une fois le métal coulé, puis séché, on démoulait l’objet. Avec la nouvelle technique, ce n’est plus un négatif qui est préparé mais la forme définitive elle-même. L’objet est modelé en cire, puis recouvert d’argile, avec juste une ouverture pour permettre à la cire de s’écouler lorsque l’ensemble est chauffé. Le moule désormais vide est prêt à recevoir le métal en fusion. Une fois ce dernier refroidi et solidifié, il ne reste qu’à casser l’argile. Le modèle et le moule sont perdus, mais cela permet de réaliser des formes sinon impossibles, souligne Benoît Mille. Sur les amulettes de Mehrgarh, on voit ainsi parfaitement, au centre, l’écrasement des rayons de cire les uns sur les autres, et à la périphérie, leur soudure contre la structure circulaire.

Nathaniel Herzberg. Le Monde du 16 11 2016

C’est à peu près de cette époque que datent les premiers cas recensés de trépanation. On en trouve en Ukraine, dans la vallée du Dniepr, mais encore au Maroc, dans la grotte de Taforalt. Sur l’actuel territoire français, le docteur Prunières, natif de Marvejols, découvrira à partir de 1873 dans des grottes des Grands Causses, principalement autour des gorges du Tarn jusqu’à 300 squelettes, sur lesquels il dénombrera 60 trépanations, effectuées pour les ¾ sur des personnes en vie sur une période allant de ~ 4 400 à ~2 200 ! Des trépanations sur des humains morts ne représentent qu’un intérêt classique ; les raisons sont multiples : d’ordre tout à fait pratique : pour permettre une prise pour être pendu à une branche, à une poutre… d’ordre politique, pour marquer son pouvoir sur le vaincu : boire dans le crâne d’un ennemi est la volupté suprême du barbare, disait Broca, selon Tite Live Livre XXIII, Chap. XXIV. Mais c’est d’un tout autre intérêt quand elle est pratiquée sur un vivant et que celui-ci survit, ce qui était le cas pour 80 % des sujets. Pourquoi ? Quel était donc l’état des connaissances pour penser que l’on pouvait ainsi soigner certaines maladies ? Passons sur le cas probablement le plus fréquent : soigner des blessures de guerre à la tête, mais tous les autres cas ? Les plus fréquents, sans doute d’ordre religieux, intégré à un rituel d’éloignement du mauvais esprit, ou à une initiation du même ordre que la circoncision … Sur un plan directement médical, on avance, sans avoir l’embryon d’une preuve, l’ostéite, la nécrose des os du crâne, les hernies de l’encéphale, l’épilepsie, l’hystérie, l’avitaminose D, l’hyperthermie. : tout cela rendu possible probablement par le fait que le cerveau est, paradoxalement, le seul organe de notre corps qui soit insensible à la douleur, peut-être aussi parce qu’on avait alors déjà réalisé qu’à la surface de chaque hémisphère cérébral figurait une représentation du corps entier, et qu’en stimulant un point de cette représentation, on stimulait en même temps l’organe correspondant sur la moitié du corps opposé à l’hémisphère. Comment tous ces savoirs ont-ils été acquis et ensuite comment ont-ils pu disparaître ? Les civilisations ultérieures se seraient-elles ingéniées à faire passer tout cela à la trappe ?

vers ~ 4 235

Fondation de la ville de Suse, dans le delta du Tigre et de l’Euphrate.

La vie du Nil règle celle des Égyptiens : ses crues ordonnent toute l’activité agricole, centrée sur les berges… au-delà c’est le désert. Si l’on peut prévoir tout cela, le travail sera plus facile… et cela va les amener à reconnaître les premiers la durée approximative de l’année et à adopter un calendrier de 365 jours, répartis en 12 mois sur trois saisons.

Les limons sont couramment utilisés pour bâtir en brique crue l’habitat local, mais ils possèdent en outre la faculté de devenir glissants comme de la neige lorsqu’ils sont arrosés d’eau : et c’est ainsi que les Égyptiens vont transporter leurs obélisques… sur des traîneaux au bout desquels se tient un arroseur qui mouille le limon… jusqu’aux plus proches rives, l’essentiel du transport se faisant par voie d’eau.

L’Egypte est un don du Nil

Hérodote. Histoire II, Paragraphe 5.

Le même Hérodote disait encore : Le Nil vient du Couchant et des contrées occidentales, mais au-delà, nul de possède de renseignements certains, car le pays, en raison de son climat brûlant, est un véritable désert. Il pensait cependant que son cours devait être symétrique par rapport à l’équateur de celui de l’Ister, aujourd’hui le Danube, et que sa source devait se trouver dans un pays où l’été était une saison pluvieuse, puisque c’est en été que l’on observait la crue du Nil en Égypte. C’est à lui que l’on doit le nom de Delta, qu’il a commencé par attribuer au Nil, au vu de la forme que faisaient les deux bras principaux et le rivage de la mer, ressemblant à la lettre grecque.

Elle fut un pays d‘exception, cette vallée du Nil ; elle fut merveilleuse et unique, fertile sans pluie, arrosée à souhait par son fleuve sans le secours d‘aucun nuage, ignorant les temps sombres, les humidités qui nous oppressent, gardant le ciel inaltérable de ces immenses déserts d‘alentour qui jamais n’exhalent une vapeur d‘eau pour embrumer l’horizon. C’est sans doute cette éternelle splendeur de la lumière, et cette facilité de la vie qui firent éclore ici les primeurs de la pensée humaine. Ce même Nil, après avoir si patiemment créé le sol d‘Égypte, fut aussi le père de la race qui partit en avant de toutes les autres, comme ces branches hâtives que l’on voit, au printemps, jaillir les premières d‘une souche, mais qui parfois meurent avant l’été. Il enfanta ce peuple dont nous recueillons aujourd’hui les moindres vestiges avec stupeur et admiration ; un peuple qui, dès l’aube, au milieu des originelles barbaries, conçut magnifiquement l’infini et le divin, posa avec tant de sûreté et de grandeur les premières lignes architecturales d‘où devaient dériver ensuite nos architectures, jeta les bases de l’art, ainsi que de toute science et de toute sagesse.

Pierre Loti. La mort de Philæ. 1909. Voyages 1872-1943. Bouquins Robert Laffont 1991

Hymne au Nil (entre 1550 et 1069 av. J.C.)

Lorsqu’il monte, alors la terre est en joie.

Alors chaque ventre est joyeux.

Chaque mâchoire ouvre son rire.

Chaque dent se montre.

Créateur de l’orge, nourricier des grains de blé,

Créateur des célébrations dans les temples.

Lorsqu’il tarde, les narines sont alors fermées.

Chacun est orphelin,

Et si les offrandes aux dieux sont distribuées,

Alors un million d’hommes périt parmi les hommes.

Hymne du roi Amenemhat 1991-1962 av. J.C, premier pharaon du Moyen Empire

Je suis, moi, le faiseur de moissons bien-aimé de Nepri

La crue du Nil m’a honoré sur tout le territoire.

Personne ne fut affamé pendant mes années,

Ni assoiffé à cette époque.

Les hommes vivaient de ce que j’avais fait,

Et leurs récits parlaient de moi.

Tout ce que j’avais promulgué se trouvait à sa juste place.

vers ~ 4 000

Sur le Causse du Larzac, la Vis abandonne un méandre pour couper au plus court : cela va donner le cirque de Navacelles. Elle est aujourd’hui à 300 m au dessous du niveau du Larzac, et creuse son lit à la vitesse d’un dixième de millimètre par an.

Sir Charles Leonard Wooley s’est livré dans les années 1926-1928 à des fouilles sur le site d’Ur, à l’époque port du golfe Persique : après avoir trouvé de nombreux vestiges de l’époque, il avait rencontré une couche d’argile de 3 mètres d’épaisseur, qui ne pouvait qu’être le témoin du déluge, nous dirons d’un déluge puisqu’il n’y a aucune raison pour qu’il n’y en ait eu qu’un seul, dont la datation est déterminée par l’examen des vestiges des couches voisines.

On estime la population mondiale à environ 25 millions : en 4 000 ans, l’amélioration quantitative de la nourriture que permet le développement de l’agriculture va multiplier cette population à peu près par 10.

~ 3 790

Début de construction du dolmen de Menga, sur le territoire de l’actuelle commune d’Antéquerra, en Andalousie, 37°01’27 » N, 4°32’54 » O. Les dimensions sont impressionnantes :

L’espace intérieur est un dolmen à galerie, quasiment rectangulaire, mesurant 27,5 m de long, pour une largeur maximale de 6 m et une hauteur allant de 2,70 à 3,50 m. Le poids combiné des vingt-quatre orthostates, des trois piliers et des cinq dalles de couverture est de 835,70 t. Les cinq dalles de couverture pèsent respectivement 44 t, 51 t, 68 t, 87 t et 149 t. Leur taille et leur poids justifient la présence des trois piliers centraux en renfort.

Wikipedia

Ces énormes pierres auraient été prélevées sur la colline voisine – 850 mètres – de Cerro de la Cruz, en altitude, 100 mètres plus haut.

Vers environ 3 500 av. J.-C., les habitants de la province de Malaga, au sud de l’Espagne, édifient près de l’actuelle ville d’Antequera un immense tombeau collectif, le dolmen de Menga. Étudié depuis plus de dix ans par l’équipe de José Antonio Lozano Rodríguez, docteur en sciences de la Terre de l’Institut espagnol d’océanographie (IEO), la fascinante structure révèle peu à peu ses secrets, dont les derniers sont décrits dans Sciences Advances le 23 août 2024.

L’étude semble aller dans le sens d’une hypothèse déjà proposée par les chercheurs : le monument est un exemple unique de génie créatif et des sciences précoces parmi les sociétés néolithiques.

Le Dolmen de Menga est l’un des plus grands d’Europe en termes de volumes. Il est composé d’une grande chambre funéraire unique d’environ 25 mètres de long sur 6 mètres de large, entourée par un tumulus (motte de terre) et formée des murs au plafond par 32 pierres massives taillées, les mégalithes.

Ces derniers pesant plusieurs tonnes – le poids total est d’environ 1 140 000 kilogrammes -, les techniques de levage et de transport employées par les constructeurs de la tombe néolithique restent un intrigant sujet d’étude pour les spécialistes.

Nous nous sommes toujours demandé comment un monument aussi grand pouvait avoir été construit il y a près de 6 000 ans, confirme José Antonio Lozano Rodríguez.

Si celles précédentes se sont principalement concentrées sur les matériaux utilisés et leur provenance, la nouvelle analyse géoarchéologique révèle des aspects inédits : les angles des plans de chaque pierre ; la polarité stratigraphique des éléments structurels (c’est-à-dire, l’orientation des couches de roche lors de la construction du monument par rapport à leur position naturelle) ; la profondeur des fondations…

Ces données sont autant d’informations qui permettent d’en savoir plus sur les connaissances des bâtisseurs entre 3 800 et 3 600 av. J.-C., soit environ un millénaire avant la construction de la plus ancienne pyramide connue d’Égypte (Gizeh, 2570 av. J.-C.)

Les recherches ont finalement révélé l’usage de méthodes de construction dites « sophistiquées », qui impliquaient la compréhension de principes scientifiques simples mais fondamentaux (friction, géométrie).

Les processus nouvellement mis en lumière diffèrent de manière significative des croyances ultérieures concernant la façon dont les pierres du dolmen ont été positionnées. Par exemple, explique José Antonio Lozano Rodríguez à nos confrères, il était admis, pour de nombreux types de tombes mégalithiques, que les pierres verticales des murs (les orthostates) avaient été placées depuis l’extérieur du monument, en les faisant glisser sur des rampes. L’étude suggère qu’en réalité, elles ont été installées depuis l’intérieur, sans recourir à de tels dispositifs.

Les chercheurs ont aussi constaté que les pierres de support des murs ont été mises en place avec une précision millimétrique. La forme trapézoïdale du dolmen – des murs plus larges à la base, se rétrécissant vers le haut – permettait de mieux répartir le poids des matériaux, rendant la structure plus stable et solide. Celle-ci était également renforcée par des pierres murales s’emboîtant les unes aux autres grâce à des côtés spécialement taillés et des piliers bien calés dans le socle rocheux, renforçant d’autant plus la durabilité du dolmen.

Le monument a été conçu pour sa continuité dans le temps… Certains orthostates reposent sur d’autres, avec l’intention de répartir les contraintes générées par le poids. – José Antonio Lozano Rodríguez -.

Les pierres formant le toit de l’impressionnante installation, quant à elles, consistaient en des roches douces à modérément dures. Elles nécessitaient une manipulation soigneuse pour éviter tout endommagement.

Les auteurs de l’étude imaginent que pour leur transport, les constructeurs néolithiques les ont déplacées sur des traîneaux à travers un « chemin spécialisé », conçu pour minimiser la friction et préserver l’intégrité de ces pièces fragiles. Le monument a été conçu enterré dans le sol, évitant ainsi le besoin de construire de grandes rampes ascendantes pour placer les pierres gigantesques [du toit]« , ajoute l’expert.

L’une de ces dernières placées au sommet, la n° 5, est la pierre la plus lourde du dolmen ; elle pèserait 150 tonnes. Or, d’après les scientifiques, elle aurait été sculptée de manière à avoir une surface arquée, pour générer un arc de décharge. Il pourrait ainsi s’agir du premier exemple connu, dans l’histoire de l’humanité, de cette technique architecturale destinée à répartir et alléger la pression exercée sur la structure – et l’empêcher de s’effondrer.

Ces trouvailles conduisent les chercheurs à conclure que les bâtisseurs du dolmen de Menga ont eu recours ce qu’ils appellent la science précoce. Nous déduisons l’existence […] d’un génie inventif extraordinaire parmi les communautés néolithiques du sud de la péninsule Ibérique il y a presque 6 000 ans, déclare José Antonio Lozano Rodríguez.

Les techniques employées soulignent l’originalité et la sophistication de sa conception par rapport à d’autres constructions mégalithiques de la même époque. Elles pourraient avoir été les précurseuses des avancées ultérieures observées dans d’autres sociétés européennes, ajoute-t-il.

Nos découvertes vont complètement à l’encontre de l’idée de primitivité ou de rudesse des sociétés néolithiques, qui a longtemps sous-tendu à la fois la compréhension populaire et scientifique.

José Antonio Lozano Rodríguez et al. Early science and colossal stone engineering in Menga, a Neolithic dolmen (Antequera, Spain). Sci. Adv. 10, eadp1295(2024). DOI: 10.1126/scadv.adp1295. GEO, Sciences Advances le 23 août 2024.

~ 3 761

Commencement du calendrier juif : depuis la création du monde, il y aurait eu 3761 générations d’hommes jusqu’à la naissance du Christ.

vers ~ 3 500

Les mines de sel de Hallstatt, dans l’actuelle Autriche, atteignent un degré de développement que l’on qualifierait aujourd’hui d’industriel : des galeries à 150 m. de profondeur, sur des longueurs de 150 m., 20 m. de haut, 15 de large !

Dans le golfe du Morbihan, des hommes trouvent le moyen de faire traverser l’estuaire de la rivière d’Auray à une dalle de 20 tonnes pour recouvrir le dolmen de l’île Gavrinis.

Un tsunami avec une vague de plus de 10 mètres de haut, ravage le loch Garth, dans les îles Shetland, au nord-est de l’actuelle Écosse.

Le dicton selon lequel dire que l’homme est un loup pour l’homme, c’est être bien méchant pour les loups est déjà d’actualité : en témoignent des squelettes de femmes trouvés à Saint Paul Trois Châteaux, dans la vallée du Rhône, dont la disposition conduit à penser qu’elles ont connu le supplice de l’incaprettamento : la torture consiste à placer la victime sur le ventre avec les genoux fléchis au maximum, une corde attachée autour du cou et des chevilles. Avec la fatigue, les jambes se détendent, inévitablement, mettent la corde sous tension entraînant un auto-étranglement. Les mafias siciliennes assureront la transmission de ce savoir.

vers ~ 3 400

Une sécheresse du XXI° siècle fait apparaître dans le périmètre du réservoir de Mossoul en Irak, les restes d’une cité qui pourrait être Kemune, l’antique Zakhiku, une ville de l’empire Mittani, de 1 550 – à 1 350 av. J.C.

vers ~ 3 250, ~ 3 200

Première mention est faite de l’existence du vin en Égypte, à Abydos, à l’ouest de Karnak, rive gauche du Nil, sur une tombe, et c’est pour un usage thérapeutique. On y trouve aussi, dans la tombe d’un potentat local une centaine de petits carrés d’os ou d’ivoire, percés d’un trou et ornés de dessins. Ces inscriptions – héron, flèche, poisson – sont les premiers hiéroglyphes connus.

Graver un nom, pour un Égyptien, c’est en fixer l’essence et la réalité pour l’éternité.

Pascal Vernus

Des tombes, il en faut partout et quand on vit sur un sol facilement excavable, on peut faire un hypogée : le plus important que l’on ait recensé dans notre bassin méditerranéen est probablement celui de Hal Salfieni, sur l’île de Malte : 35°52’16.8″ N, 14°30’26.6″ E, avec à peu près 50 salles sur 2 500 m², sur 4 niveaux, dont les plus anciennes et donc, les plus proches du sol, remontent à ~4 100, et les plus récentes, soit les plus profondes à ~2 500. La roche en place est un calcaire tendre, corallien à globigérines.

Vous connaissez l’Hypogée de Hal Salfieri ? À Malte ? demanda subitement le professore à la cantonade comme s’il n’avait pas entendu la remarque de Garibaldo. Non ? … C’est un exemple magnifique de la porosité des deux mondes [la vie, la mort. ndlr] À la Valette, il est possible de visiter des souterrains immenses datant d’environ 3 000 avant Jésus-Christ. C’est une succession de grottes et de caves. Personne ne sait grand chose sur le peuple qui réalisa ces catacombes. Mais j’ai trouvé un document édifiant sur le sujet. Un chercheur polonais du début du XX° siècle qui a une théorie passionnante : pour lui, nous sommes en présence de la première rébellion collective face à la mort.

- Comment cela ? demanda Grace en allumant une cigarette.

- Selon lui, ces hommes ont creusé de gigantesques souterrains pour vivre plus près de leurs morts, répondit le professore. Tout le monde est descendu sous terre. Femmes, Enfants. Dans un labyrinthe troglodytique, et c’était pour être plus près des leurs. Les hommes de Malte ont refusé le deuil.

- Où est-ce ? demanda Garibaldo, sidéré par ce qu’il entendait.

- Dans la périphérie de La Valette. Mais l’île de Malte est pleine de souterrains. Près de Mdina, les catacombes de Saint Paul et de Sainte Agathe. C’est comme si, toujours, les hommes sur cette île, avaient voulu vivre au plus près de leurs morts

- C’est incroyable ! s’exclama le vieux curé.

Laurent Gaudé. La Porte des Enfers. Actes sud 2008t.

Sleeping lady. Musée archéologique de La Valette

on ne sait rien en fait du pourquoi de ces crânes allongés trouvés à Malte. Les fans de science-fiction récupéreront l’affaire pour les dire extra-terrestres ! Si ça leur fait plaisir …

vers ~ 3250 ~ 3200

Première mention est faite de l’existence du vin en Égypte, à Abydos à l’ouest de Karnak, rive gauche du Nil et c’est sur une tombe, pour un usage thérapeutique. L’alambic sera découvert presqu’aussitôt, – à Tepe Gawra, au nord de l’Irak – qui, à partir de marc de raisin fermenté, donne des vapeurs chargées en alcool qui se condensent en alcool liquide après que le tuyau qui les contient soit passé dans un contenant d’eau fraîche. À Abydos encore, dans la tombe d’un potentat local sont enfouis une centaine de petits carrés d’os ou d’ivoire, percés d’un trou et ornés de dessins. Ces inscriptions – héron, flèche, poisson – sont les premiers hiéroglyphes connus.

Graver un nom, pour un Égyptien, c’est en fixer l’essence et la réalité pour l’éternité.

Pascal Vernus

vers ~ 3 000

Les techniques agricoles pratiquées sur l’île de Taïwan donnent des rendements de plus en plus élevés, et partant, des problèmes démographiques qui vont provoquer des vagues d’émigration étalées sur plusieurs siècles. Les premières atteindront les Philippines, puis l’Indonésie. Les dernières, pratiquement tout le Pacifique : Fidji, Vanuatu, Hawaï jusqu’à Rapa Nui, la fameuse île de Pâques ; dans l’océan indien, Madagascar. On ne peut soutenir que tous ces peuplements se firent sur des îles désertes, mais il est établi aujourd’hui que toutes les langues austronésiennes ont une origine taïwanaise.

Fondation de Rushhalimum, qui deviendra Jérusalem.

Première sculpture sur pierre : la Dame Blanche d’Uruk : Uruk est sur la rive droite du Tigre, proche de son embouchure.

Visage féminin trouvé en fouilles sur le site d’Uruk (Warka, Irak). Daté de – 3000 il appartenait à une statue composite dont l’âme était sans doute en bois (musée de Bagdad). Taillée dans un marbre blanc très fin, haute d’une vingtaine de centimètres, cette tête était destinée à recevoir une coiffure en métal précieux, des incrustations – coquille pour la cornée et lapis-lazuli pour l’iris – dans les yeux creux, taillés en amande, et du bitume dans le sillon des sourcils largement incisés qui se réunissent au-dessus du nez. Endommagé à la base, le nez est d’une grande finesse. Des lèvres assez serrées, ce qui confère un certain hermétisme au visage, mais parfaitement dessinées, un menton court mais bien marqué, un admirable modelé des pommettes mettent en évidence l’exceptionnelle maîtrise d’un sculpteur dont nous ne connaissons malheureusement pas les antécédents. Cette œuvre apparaît comme le premier exemple parfaitement réussi du traitement d’un visage féminin dans un mode proche du naturalisme.

Jean-Claude Margueron. Encyclopedia Universalis

Un peu partout dans le monde – Europe occidentale, Afrique du Nord, Palestine, Caucase, Inde centrale, et même Japon, au cap Ashiruzi, au sud de l’île Shikoku -, on se met à dresser des mégalithes en des lieux que d’aucuns disent choisis pour leur manifestations de forces telluriques : en Espagne, le site majeur, le plus ancien, – vers ~2 800 – se trouve à Los Millares, tout à coté d’Almeria ; ils jalonnent aussi l’actuel Chemin de Compostelle. Leur orientation, déterminée par les solstices ou les équinoxes, laisse à penser qu’ils étaient liés à un culte solaire.

Les dolmens [du breton : dol : table, et men : pierre] sont des tombes, au départ très souvent recouvertes de terre, formant un tumulus ; les cromlechs – enceinte circulaire – et menhirs – peulven en breton, pierre dressée – ont une fonction beaucoup moins bien élucidée. Parfois, les menhirs deviennent statues [3], avec une stylisation de l’homme et de ses vêtements : les régions les plus riches sont la basse vallée du Rhône, de Marseille à Rodez, le Valais suisse, l’Ukraine ; on en trouve aussi en Bretagne, Espagne et Portugal, Corse et Sardaigne.

Et on ne rechignait pas à la tâche : à Erdeven (Morbihan) on en compte 1 129 sur deux rangs parallèles et une longueur de 2 105 mètres, à Carnac : 2 934, étendus sur plus de 4 km., en trois groupes successifs : Ménec : 1 170, Kermario : 985, et Kerlescan : 779. On pense qu’il a dû y avoir à Carnac environ 10 000 menhirs, s’étendant sur 8 kilomètres jusqu’à la rivière de Crach.

Début juin 2023, M. Bricolage, muni d’un permis de construire en bonne et due forme, détruira pour construire un magasin 39 petits menhirs – 0.8 m. à 1 m. – sur le site du chemin de Montauban. Ces menhirs avaient pourtant été répertoriés par la DRAC – Direction Régionale des Affaires Culturelles – sur son site Atlas des Patrimoines ; mais elle aurait commis un oubli lors d’un changement de PLU – Plan Local d’Urbanisme -, ce qui expliquerait son accord pour le permis de construire. Vif émoi dans le Landerneau.

Le Mont Saint Michel de Carnac a des dimensions impressionnantes : 58 m de large, 125 m de long, 30 000 m², pour une hauteur de 10 m : il aurait peut-être été construit pour un seul personnage.

Les archéologues qui le fouillèrent à plusieurs reprises aux XIX° et XX° siècles nous laissent voir une succession d’enveloppes de pierres et de limon, qui protègent deux caveaux principaux et une vingtaine de niches en pierres sèches disposées tout autour. Et au cœur de cette montagne artificielle, de fabuleux trésors : douze grandes lames de haches polies en jadéite dont l’origine géologique doit se chercher à plus de 800 kilomètres dans les Alpes italiennes, cent une perles discoïdes et neuf pendeloques piriformes en variscite, provenant d’Andalousie, à 1 000 kilomètres à vol d’oiseau (mais les individus du Néolithique devaient marcher ou naviguer…) et vingt six haches en fibrolite, un minéral exploité localement cette fois.

[…] Tout se passe comme s’il existait durant le V° millénaire avant J.-C. une opposition entre une Europe du jade à l’ouest, avec Carnac comme épicentre et une Europe du cuivre et de l’or à l’est, avec Varna en Bulgarie comme point focal.

Grégor Marchand. Histoire Mondiale de la France, sous la direction de Patrick Boucheron et 132 auteurs encadrés par Nicolas Delalande, Florian Mazel, Yann Potin, Pierre Singaravélou. Seuil 2018

Le grand menhir d’Er Grah à Locmariaquer, aujourd’hui brisé en 4 morceaux probablement par suite d’un tremblement de terre, devait avoir 18.5 m de haut, 3 m. de large pour une masse de 280 tonnes !

Grand menhir brisé d’Er Grah

Le grand dolmen de Bagneux, près de Saumur, – 17 m de long sur 4 de large – a servi d’écurie pour une quinzaine de chevaux à la fin du XIX° siècle, puis de salle de bal au Café de la Grand-Pierre-Couverte !

Grand dolmen de Bagneux

Une partie des alignements du Ménec. Carnac

Alignements du Menec Carnac

presqu’île de Crozon. Alignement Lagatjar

Menec. Les 6 et 7 juillet 1795, on se battit là, Chouans contre Républicains.

La période mésolithique (8 500 à 5 000 av. J.C.) est marquée par une libération des contraintes climatiques du périglaciaire, qui induit une transformation de l’habitat des premiers humains. Les grottes profondes et bien abritées du froid sont abandonnées au profit de celles qui s’ouvrent plus volontiers à la lumière du jour. Des lieux de culte apparaissent et s’avèrent particulièrement denses dans certaines communes actuelles, comme celle de Salles-la-Source. Les différents causses aveyronnais font état de près d’un millier de dolmens, classant l’Aveyron au premier rang des départements français… la seule commune de Salles-la-Source compte 70 dolmens, un record !

Jean Guilaine Au temps des dolmens, Mégalithes et vie quotidienne en France méditerranéenne il y a 5 000 ans. Toulouse, Éditions Privat, 1998.