| Publié par (l.peltier) le 5 septembre 2008 | En savoir plus |

5 01 1943

Il fait – 30° à Stalingrad. Trois jours plus tard, les Russes remettent un ultimatum aux Allemands, qui le refusent.

10 01 1943

7 000 canons russes se déchaînent sur Stalingrad : les Allemands refluent vers la Volga.

11 01 1943

Le colonel Rémy – Gilbert Renault dans le civil, formation juridique, des essais au cinéma sans succès – arrive à Falmouth, avec une azalée pour Madame de Gaulle ; il est accompagné de Fernand Grenier, membre du comité central du PCF clandestin : ce dernier offrait au général le soutien des camarades français incités par le Komintern à trouver un compromis avec la bourgeoisie patriote. De Gaulle, impressionné par la bataille menée à Stalingrad, constatait : La France combattante peut compter sur le Parti communiste français.

14 01 1943

À l’hôtel d’Anfa, sur la colline éponyme de Casablanca au Maroc, Roosevelt, Churchill, de Gaulle et Giraud se réunissent pendant 10 jours pour s’accorder sur la stratégie à venir. Staline a décliné l’invitation et de Gaulle est venu avec le poignard de Churchill dans le dos : si vous ne venez pas, je vous coupe les vivres. L’ambition pour ce qui concerne la France était de laisser le commandement de la Résistance conjointement à de Gaulle et Giraud, alors à la tête de l’armée française de Vichy en Afrique du Nord et en Afrique occidentale française. Le général Giraud y propose sa stratégie : Primo, libérer l’Afrique. C’est en bonne voie. Ce doit être terminé au printemps de cette année ; ensuite, sans perdre une seconde, occuper les trois grandes îles : Sicile, Sardaigne et Corse. Préparer là une base sérieuse, aérienne surtout, pour l’attaque de l’Europe. Dès qu’on sera prêt, débarquer sur la côte italienne, entre Livourne et Gênes, s’emparer de la vallée du Pô, nettoyer le reste de la péninsule italienne et préparer le débouché en Europe sur l’axe Udine-Vienne, appuyé par une aviation basée sur toute l’Italie. D’un seul coup, on atteint ainsi l’Allemagne en pleine vallée du Danube. On isole les Balkans à droite, la France à gauche, et on devance les Russes à Vienne, ce qui n’est pas négligeable.

Cette stratégie était celle de Churchill, mais pas celle de Staline qui voulait un front plus à l’ouest, en France et qui, en cela, sera suivi par de Gaulle. Pour la presse, Roosevelt obtint qu’ils se serrent la main : les photographes durent s’y reprendre à 4 fois tant la poignée de main était rapide ! Cet accord ne tiendra pas un an.

La tour de la Mosquée Koutoubia à Marrakech par Winston Churchill, en marge du sommet de Casablanca. Vendu 9.5 millions € chez Christie’s à Londres le 1 03 2021

17 01 1943

Les Russes donnent l’assaut final sur Stalingrad : les combats vont durer 15 jours, immeuble après immeuble.

23 01 1943

Le général Montgomery prend Tripoli. Il va être rejoint deux jours plus tard par la colonne Leclerc qui arrive du Fezzan.

24 01 1943

230 femmes françaises, nommé convoi des 31 000 (la série de leur numéro matricule), parquées au fort de Romainville sont déportées à Auschwitz : 49 survivront. Elles ne sont pas juives, mais pour la plupart communistes ou, simplement sympathisantes. Parmi elles, Danielle Casanova, Charlotte Delbo, Marie-Claude Vaillant-Couturier. Françoise Delbo, 29 ans en reviendra en mai 1945, 27 mois plus tard :

Auschwitz, ce point sur la carte

Cette tache noire au centre de l’Europe,

Cette tache rouge

Cette tache de feu, cette tache de suie,

Cette tache de sang.

Cette tache de cendres

Pour des millions

Un lieu sans nom.

*****

Je pense à celles qui m’ont presque portée à leur bras pendant les semaines où je ne pouvais pas marcher, à celles qui m’ont donné leur tisane quand je suffoquais de soif, à celles qui m’ont touché la main en réussissant à former un sourire sur leurs lèvres gercées quand j’étais désespérée, à celles qui m’ont relevé quand je tombais dans la boue, alors qu’elles étaient déjà si faibles elles-mêmes […] Et je suis là. Toutes mortes pour moi.

Aucun de nous ne reviendra.1965

*****

Je reviens d’un autre monde

Dans ce monde

Que je n’avais pas quitté

Et je ne sais

Lequel est vrai

Dites-moi, suis-je revenu

De l’autre monde ?

Pour moi

Je suis encore là-bas

Et je meurs

Là-bas

Chaque jour un peu plus

Je remeurs

La mort de tous ceux qui sont morts

Et je ne sais plus quel est vrai

Du monde-là

De l’autre monde là-bas

Maintenant

Je ne sais plus

Quand je rêve

Et quand

Je ne rêve pas.

Auschwitz et après

*****

Transformer en littérature la montée de la bourgeoisie au XIX° siècle, et voilà Balzac. Transformer en littérature la vanité et la médisance des gens du monde, et voilà Proust. Transformer en littérature Auschwitz, et voilà pour moi. La littérature n’est pas l’avatar, la métamorphose ultime d’un événement ou d’un réel. Elle est infiniment plus que cela. Elle est réel et transcendance du réel. Elle est art, c’est-à-dire création : elle est sens et porteur de sens.

[…] Auschwitz est là, inaltérable, précis, mais enveloppé dans la peau de la mémoire, peau étanche qui l’isole de mon moi actuel […] Elle éclate pourtant quelquefois, et restitue tout son contenu […] Et la souffrance est si insupportable, si exactement la souffrance endurée là-bas, que je la ressens physiquement, je la ressens dans tout mon corps qui devient un bloc de souffrance, et je sens la mort s’agripper à moi, je me sens mourir […] Il faut des jours pour que tout rentre dans l’ordre, que tout se refourre dans la mémoire et que la peau de la mémoire se ressoude.

Premier camp d’Auschwitz, une ancienne caserne, dans le village d’Oswiecim. Les nazis avaient ajouté un étage. Le camp d’Auschwitz n’a pas le monopole de la devise Arbeit macht frei, qui figure sur l’entrée de bien des camps de concentration

Camp d’Auschwitz Birkenau, construit pour être un camp d’extermination, à trois km au nord-est du village d’Oswiecim, sur 170 ha.

22 et 23 01 1943

782 Juifs sont arrêtés dans le quartier de l’Opéra à Marseille et déportés : il n’y aura aucun survivant.

Le 24 janvier, 20 000 personnes sont évacuées du quartier Saint Jean de Marseille par les gendarmes français ; 12 000 d’entre elle seront emmenées au camp de Fréjus, dont 800 seront déportés en Allemagne.

Du 1° au 19 février 1943, leurs 1 500 immeubles seront dynamités entre l’Eglise Saint Laurent et les Accoules.

26 01 1943

Mario Rigoni Stern, sergent-chef dans les Alpini italiens est sur le front russe, aux côtés des Allemands qui ont rompu le pacte germano-soviétique avec le déclenchement de l’opération Barbarossa en juin 1941. Stationnés sur une rive du Don, ils ont reçu l’ordre de se replier pour retrouver sur l’arrière les lignes allemandes. Quelques jours avant ce 26 janvier, il s’est trouvé, comme souvent, à frapper à la porte d’une isba… mais, ce jour-là, c’était pour y trouver des Russes, c’est à dire, l’ennemi :

Avec les hommes du lieutenant Danda, nous devons être une vingtaine en tout. Qu’est-ce que nous faisons ici, tout seuls ? Il ne nous reste presque plus de munitions. Nous avons perdu la liaison avec le capitaine. Nous n’avons pas d’ordres. Si seulement nous avions des munitions ! La faim se fait sentir également et le soleil descend. Je traverse la palissade et aussitôt, une balle siffle à mes oreilles : les Russes nous ont à l’œil. Je cours frapper à la porte d’une isba. J’entre.

Il y a là des soldats russes. Prisonniers ? Non, ils sont armés. Et ils ont l’étoile rouge sur leurs bonnets ! Moi, je tiens mon fusil. Pétrifié, je les regarde. Assis autour d’une table, ils mangent. Ils se servent en puisant dans une soupière commune, avec une cuiller en bois. Et ils me regardent, la cuiller immobilisée à mi-chemin de la soupière. Je dis : Minié khocetsai iestj. Il y a aussi des femmes. L’une d’elles prend une assiette, la remplit de lait et de millet à la soupière commune, avec une louche et me la tend. Je fais un pas en avant, j’accroche mon fusil à l’épaule et je mange. Le temps n’existe plus. Les soldats russes me regardent. Les enfants me regardent. Personne ne souffle. Il n’y a que le bruit de ma cuiller dans l’assiette. Et de chacune de mes bouchées.

- Spaziba, je dis en finissant.

La femme reprend l’assiette vide que je lui rends et répond simplement :

- Pasa Usta.

Les soldats russes me regardent sortir sans bouger. Sur le seuil, je vois des ruches. La femme qui m’a servi la soupe m’a accompagné comme pour ouvrir la porte et je lui demande par gestes de me donner un rayon de miel pour mes camarades. Elle me le remet et je sors.

C’est comme ça que ça s’est passé. À y réfléchir, maintenant, je ne trouve pas que la chose ait été étrange, mais naturelle, de ce naturel qui a dû autrefois exister entre les hommes. La première surprise passée, tous mes gestes ont été naturels ; je n’éprouvais aucune crainte, ne sentais aucun désir de me défendre ou d’attaquer. C’était tellement simple. Et les Russes étaient comme moi, je le sentais. Dans cette isba venait de se créer entre les soldats russes, les femmes, les enfants et moi, une harmonie qui n’avait rien d’un armistice. C’était quelque chose qui, allait au-delà du respect que les animaux de la forêt ont les uns pour les autres. Pour une fois, les circonstances avaient amené des hommes à savoir rester des hommes. Qui sait où se trouvent à présent ces hommes, ces femmes, ces enfants ? J’espère que la guerre les a tous épargnés. Tant que nous vivrons, nous nous souviendrons, tous tant que nous étions, de notre façon de nous comporter. Surtout les enfants. Si cela s’est produit une fois, cela peut se reproduire. Je veux dire que cela peut de reproduire pour d’innombrables autres hommes et devenir une habitude, une façon de vivre.

[…] Voilà ce qu’a été le 26 janvier 1943. Mes plus chers amis m’ont quitté ce jour-là.

Je n’ai pas réussi à avoir des nouvelles de Rino, blessé durant le premier assaut. Sa mère ne vit que pour l’attendre. Je la vois chaque jour, en passant devant sa porte. Ses yeux sont éteints. Dès qu’elle me voit, elle me salue, les larmes aux yeux et je n’ai pas le courage de lui parler. J’ai perdu Raoul aussi, ce jour-là. Raoul, mon premier copain de la vie militaire. Il se trouvait sur un char. Il a sauté à terre pour avancer encore, faire un pas de plus vers son foyer. Une rafale l’a abattu dans la neige. Raoul qui, le soir, avant de dormir chantait toujours : Bonne nuit, mon amour ! Qui, une fois, au cours du ski, m’a presque fait pleurer en me lisant Les lamentations de la Madone, de Jacopone da Todi [1230-1306, compositeur présumé du Stabat Mater, ndlr]. Et Giuanin qui est mort également. Et voilà, Giuanin, tu y es arrivé, à la maison. Nous y arrivons tous un jour ou l’autre… Giuanin est tombé en m’apportant des munitions pour la mitrailleuse, quand j’étais dans le village. Mort sur la neige, lui aussi : lui qui, dans notre tanière, se recroquevillait toujours dans sa niche, tout prêt du poêle, tellement il avait froid. Le chapelain du bataillon est mort. Joyeux Noël, mes enfants, paix à tous. Il est tombé en allant chercher un blessé sous la mitraille. Ayez confiance et écrivez chez vous. Joyeux Noël, chapelain. Le capitaine est mort. Le contrebandier de Valstagna. Il avait la poitrine trouée de part en part. Les conducteurs, ce soir-là, l’avaient mis sur un traineau et transporté hors de la poche. Il a expiré à l’hôpital de Kharkov. Je suis allé voir les siens, en rentrant, au printemps. J’ai cheminé à travers les bois et les vallées : Allo ? Ici Lastagna, Beppo à l’appareil. Ça va, pays ? Sa maison était vieille, rustique et propre comme la tanière du lieutenant Cenci. Et les soldats de mon peloton et de mon avant-poste ? Combien sont tombés ce jour-là ! Il faut se serrer les coudes, les gars, surtout à présent. Le lieutenant Moscioni a eu une épaule trouée. Puis, en Italie, la blessure n’arrivait pas à se cicatriser. Maintenant, il est guéri de sa blessure, mais pas du reste. Parce qu’on ne peut pas en guérir. Le général Martinat aussi est mort ce jour-là. Je le revois pendant que je l’accompagnais à travers nos lignes, en Albanie. Je me pressais devant lui, connaissant le chemin. De temps en temps, je me retournais pour voir s’il suivait : Fais les marcher aussi vite que tu voudras, tes pinceaux, caporal, j’ai de bonnes jambes, moi aussi. Et le colonel Clabo, si chic avec ses artilleurs de la dix-neuvième et de la vingtième. Et le sergent Minelli, blessé, dans la neige : Mon gosse ! disait-il en pleurant, mon gosse ! Giuanin, il n’y en a pas beaucoup d’entre nous, qui y soient arrivés, à la maison, après tout ! Moreschi non plus n’est pas rentré. T’as déjà vu une chèvre de sept quintaux, toi ? Putain de guerre ! Toujours du tabac blond ! Et ce pauvre Pintossi, le vieux chasseur. Encore un qui n’est pas revenu chez lui pour chasser le coq de bruyère. Maintenant, son vieux chien aussi doit être mort. Et tant, tant d’autres, qui dorment dans les champs de blé parsemés de pavots, ou entre les herbes fleuries de la steppe, avec les vieux des légendes de Gorki et de Gogol. Et les quelques survivants, où sont-ils aujourd’hui ?

Au réveil, une surprise m’attendait : les flammes avaient brûlé mes brodequins. J’entendis un bruit de gens qui se préparent à partir. Je ne découvris plus personne de ma compagnie et de mon bataillon. Dans l’obscurité, je finis par perdre Bedei aussi et restai seul. Je marchais aussi vite que possible, parce que les Russes pouvaient fort bien essayer de nous accrocher de nouveau. Il faisait nuit encore et le pays était sens dessus dessous. Sur la neige, dans les isbas, des blessés geignaient. Mais je ne pensais plus à rien. Même pas à la maison. J’étais insensible comme une pierre, le torrent me roulait. Je ne me souciai pas de rechercher des compagnons. Plus rien ne m’émouvait. Si nous avions du combattre de nouveau, j’aurais foncé, mais pour mon compte personnel ; sans plus me préoccuper de ceux qui m’auraient suivi ou dépassé. Je me serais bagarré pour ma peau, en isolé. D’une isba à l’autre, d’un potager à l’autre ; sans écouter les ordres, sans en donner, libéré de tout, comme pour une chasse en montagne : seul.

Il me restait encore douze coups pour le mousqueton et trois grenades. Peut-être n’y en avait-il pas beaucoup dans toute la colonne qui possédaient autant de munitions que moi.

Une autre journée de marche dans la neige. Les chaussures brûlées s’en vont par morceaux et je me les soude littéralement aux pieds, avec des chiffons et des fils de fer. En marchant, le cuir sec me rentre dans la peau, sous les chevilles, formant une plaie vive. Les genoux me font mal. À chaque pas, ils grincent : cric, crac. Puis j’attrape la dysenterie. Pendant des kilomètres et des kilomètres, je marche sans dire un mot à qui que ce soit. La colonne avance maintenant par tronçons. Les plus valides se dépêchent, les autres font comme ils peuvent. Je ne suis pas parmi ces derniers. Mais je n’appartiens pas aux valides non plus. J’avance pour mon compte.

Une autre journée de marche dans la neige. Le long de la piste, les canons de l’artillerie de montagne ont été abandonnés. C’est juste. À quoi bon les porter ? Il est juste d’employer les mulets au transport des blessés. De brèves disputes éclatent entre artilleurs alpins et allemands. Certains allemands, qui sait comment, ont réussi à s’approprier nos mulets. Les bêtes, maintenant, valent beaucoup plus que leurs autos. Or, nous étions seuls à avoir des mulets. Mais les Alpins et les artilleurs ne discutent pas longtemps. Ils arrêtent les mulets, en font descendre les Allemands et s’en vont avec les braves bêtes. Ils ont leurs compatriotes blessés à charger dessus. Devant la tranquillité de nos montagnards, les colères allemandes semblaient ridicules.

Elle était longue, cette journée de marche. On ne voyait aucun village, ni d’un côté de la route, ni de l’autre. Et il fallait avancer. On mangeait des poignées de neige. Vint la nuit. On ne voyait toujours pas de village, on ne s’arrêtait toujours pas. Enfin, très loin, une lumière ; à croire qu’on ne l’atteindrait jamais. Qui peut se représenter à quel point cette lumière était lointaine, combien de neige il fallait piétiner pour arriver jusque là ? Ce fut une nuit interminable. Il s’agissait d’un village. Je ne sais plus où je dormis, avec qui, ni si je trouvai à manger. Le lendemain, au départ, il y avait du soleil. La plupart avaient démarré dès l’aube. J’étais parmi les derniers. Les isbas se vidaient, les feux s’éteignaient. Je me rappelle que j’entrais dans une isba. Par terre, je vis les écorces de patates qu’on avait rôties sous la cendre. Je ramassai les écorces et les mangeai. J’étais toujours seul.

Un soir, je rencontrai dans une isba des soldats de mon bataillon qui me reconnurent. L’un d’eux avait les jambes gelées. En repartant le lendemain, ses jambes étaient devenues toutes noires de gangrène et il pleurait. Il ne pouvait plus nous suivre, à moins de trouver un traîneau pour l’y charger. Je le recommandai aux femmes de l’isba. Il pleurait. Les femmes de l’isba aussi.

- Adieu, Rigoni, il me disait entre ses larmes, adieu sergent-chef.

Je suis toujours seul, Un autre jour, je trouve sur la neige une tablette jaune. Je ramasse et mange. Immédiatement je recrache. Qui sait quelle saleté c’était. Le crachat est tout jaune. Le goût est épouvantable. Je crache jaune. Je mange de la neige et recrache jaune. Là où je crache, la neige jaunit autour. Toute la journée, j’ai craché jaune. Toute la journée, j’ai eu ce goût dans la bouche. Dieu sait quelle saleté cela pouvait être. De l’antigel pour les moteurs peut-être, ou un explosif. Mais je suis seul et je me fous de cracher jaune sur la neige, comme je me fous de la dysenterie.

Une nuit, nous nous arrêtons pour dormir, quelques officiers et moi. Entré dans l’isba, je parle en dialecte de Brescia, disant que je suis de leur bataillon. Et ils m’acceptent. J’allume le four ; un soldat apporte une chèvre. Je la tue, la découpe et mets les morceaux à griller. Nous trouvons même un peu de sel. Je fais les rations et nous mangeons tous là-dedans. Nous étions peut-être une quinzaine. À me voir aussi entreprenant et pratique, les autres me prennent en sympathie. Mais je suis comme un automate. Je dégote de la paille et nous dormons au chaud après avoir savouré la chèvre. Je me réveille le premier, le lendemain matin ; il fait encore noir.

- Debout, je dis, il faut partir, si nous ne voulons pas être les derniers.

Mais ils ne veulent pas se lever, ils préfèrent roupiller encore un peu. Je sors seul et me joins à la colonne qui est déjà en marche.

Une après-midi, nous arrivons dans un village. Cette fois, je suis parmi les retardataires. Du sommet d’une colline, j’aperçois le long zigzag de la colonne qui avance dans la steppe et puis des avions qui survolent les malheureux en les mitraillant. Dans le village, des groupes de deux, trois, vont d’une isba à l’autre, en quête de nourriture. Il y a des pigeons sur la place. Je pense à en abattre un et déjà, je décroche mon mousqueton, abaisse le cran de sûreté et met en joue à vingt pas. Le pigeon que je vise s’envole et je tire. Il tombe, foudroyé, sans battre les ailes. Je me savais bon tireur, mais pas au point de descendre un oiseau prenant son envol, avec un fusil à balle. Ça m’étonne : ça a dû être le hasard. Puis la satisfaction m’arrache un sourire. Un vieux Russe qui m’observe s’approche alors, exprimant son admiration. Il branle le chef, incrédule, en montrant le pigeon mort : s’en saisit, retrouve le trou que la balle a fait, traversant le corps de part en part : compte les pas et me serra la main. C’est un vieux chasseur, comme l’oncle Jeroska.

J’entre dans une isba pour faire ma popotte et sort la gamelle enfilée comme d’habitude dans la courroie de ma musette ; pas de civil. Un peu plus tard, entrent des officiers, jeunes, sans armes. Ayant terminé mon repas, je veux reprendre mon mousqueton que j’avais appuyé au mur, il a disparu. Mon vieux mousqueton qui m’a aidé dans tant de batailles, qui fonctionnait si bien et que j’aimais. Qui me l’avait pris ?

Les officiers n’étaient plus là, comment être sûr qu’ils l’avaient emporté ? Mais c’est ce que je pense. Ça m’embêtait. Beaucoup. Maintenant qu’on avait échappé à l’encerclement, les hommes désarmés – la grande majorité – essayaient de barboter leurs armes à ceux qui s’en étaient servis jusque-là. Désarmé, je ne voulais, ni ne pouvais retourner auprès des copains. J’avais jeté mon casque, mon masque à gaz, mon sac, brûlé mes brodequins, perdu mes gants, mais mon vieux mousqueton, je l’avais toujours gardé. Et il me restait encore les chargeurs et les grenades. Il y avait dans l’isba un fusil lourd et primitif : je m’en emparai : les cartouches y allaient. En ressortant, j’entendis des coups de feu et des cris, près du village. C’étaient des partisans qui attaquaient les isolés en queue. Pour ne pas me faire capturer, je pris mes jambes à mon cou et courus entre les potagers et les isbas, trébuchant, tombant, me relevant, jusqu’à ce que j’eusse rejoint la colonne.

La plaie au pied était devenue purulente et puait. Ça me montait jusqu’au nez, en marchant ; la chaussette se collait. J’avais mal. On aurait dit que quelqu’un avait planté ses dents dans mon pied et n’en démordait plus. Mes genoux grinçaient à chaque pas ; cric, crac, cric, crac. Mon allure était régulière, mais lente. J’avais beau faire des efforts, j’étais incapable d’aller plus vite. J’avais ramassé un bâton dans un potager et m’y appuyais.

Une autre fois, la nuit, j’entrai dans une isba où se trouvait un lieutenant toubib, servi par un garde ukrainien (un de ces civils avec le brassard blanc, enrôlé dans les troupes d’occupation). L’Ukrainien prépara la soupe de mil et de lait et m’en tendit une assiette. C’était vraiment bon. J’enlevais les chiffons et les brodequins sans fond. La chaussette collait à la plaie et l’odeur de pourriture prenait à la gorge. Autour de la plaie, la chair était blanchâtre, recouverte d’une humeur jaune. Je lavai le tout à l’eau salée. Repansai avec un morceau de toile, remit mes chaussettes, mes débris de chaussures, mes chiffons, attachant ça avec du fil de fer.

Dans ce village, la veille, j’avais rencontré Renzo.

Comment ça va, pays ? je lui demandai.

Ça va, ça va. Tiens, je suis dans cette isba ; si tu veux, demain, on part ensemble.

Il me quitta et je ne le revis qu’en Italie. J’étais seul, je voulais rester seul, je ne voulais personne près de moi. Un Allemand frappa à la porte de l’isba, plus tard. Il n’était pas pareil aux autres. On le fit entrer et il mangea avec nous. Après, installé sur la banquette, il tira des photos de son portefeuille :

Ça, c’est ma femme, et ça, c’est ma fille.

La femme était toute jeune et la fille, une gosse.

Ça, c’est ma maison.

C’était une maison bavaroise, entre des sapins dans un petit village. Il y eut encore un jour de marche, à l’allure du vieux vagabond, appuyé sur mon bâton. Pendant des heures, je me surprenais à répéter : …Maintenant et à l’heure de notre mort. Ces mots rythmaient mon pas. On trouvait souvent le long de la piste des charognes de mulet. Un jour, je découpais un morceau de viande sur la bête morte, lorsque je m’entendis appeler. C’était un caporal-chef du bataillon Verona, qui avait été mon élève à l’école de haute montagne dans le Piémont. Il est tout heureux de me rencontrer.

Tu veux qu’on marche ensemble ? dit-il

Si tu veux. En route, je réponds.

On a avancé côte à côte, deux ou trois jours. Au cours de grimpeurs, nous l’appelions Roméo, parce qu’une nuit, il était allé retrouver une bergère en escaladant la fenêtre. (Ça servait, le cours de grimpeur !) Lui, Roméo, et la bergère : Juliette. C’était un bleu, alors, on le plaisantait. Une autre fois, nous nous trouvions dans un refuge au milieu des glaciers et il est descendu au pays pour la retrouver, marchant toute la nuit. Le lendemain matin, nous devions escalader un pic et notre Roméo était fatigué. Le lieutenant Suitner l’a drôlement chargé de cordes et d’appareils. Ici, en Russie, j’avais entendu dire que c’était un des meilleurs caporaux-chefs de la Verona. On parlait peu en marchant ensemble, mais le soir on se partageait le boulot pour préparer un repas quelconque et la paille qui nous servait de couche.

Le soleil commençait à se faire sentir ; les journées s’allongeaient. On marchait dans une vallée, le long d’un fleuve. Le bruit courait qu’on était sortis de la poche maintenant et qu’un jour ou l’autre on arriverait aux lignes allemandes. Ceux qui venaient de l’arrière racontaient que, de temps en temps, des soldats russes, des chars et des partisans, coupaient la queue de la colonne, faisant des prisonniers.

Comme on traversait un vallon, un jour, on tomba sur des traineaux avec des blessés. Roméo et moi, nous marchions hors de la piste, sans nous occuper des autres. Le conducteur et les blessés de l’un de ces traineaux avaient besoin d’aide. Il y avait un tas de gens autour d’eux, mais quand ils appelaient, je ne sais pourquoi, il me semblait toujours qu’ils s’adressaient particulièrement à moi. Je m’arrêtai. Je jetai un regard en arrière et repris mon chemin. Après, me retournant encore, je vis que les traineaux avançaient. J’étais seul, je ne demandais rien à personne.

Nous passons dans un village. Le soleil est encore haut. Des femmes frappent aux fenêtres d’une isba, nous faisant signe d’entrer.

On entre ? demande mon compagnon.

Entrons, je décide.

L’isba est belle, avec ses rideaux brodés aux fenêtres et les icônes ornées de fleurs en papier. Tout est propre et chaud. Les femmes mettent deux poulets à bouillir, nous en font boire le bouillon, et manger la viande accompagnée de pommes de terre. Ensuite, elles nous préparent de quoi dormir. Vers le soir, des sous-officiers de l’Edolo entrent aussi. Je leur demande des nouvelles de Raoul. Comme ça, pour dire quelque chose, puisque je remarque aux insignes qu’ils appartiennent à son bataillon.

WIl est mort, répondent-ils, il est mort à Nikolajewka. Il allait à l’attaque sur un char et, en sautant à terre, il a été fauché.

Je ne dis rien.

Pour faire mes premiers pas, au matin, j’ai tellement mal que ça m’oblige à des précautions. Mes genoux font cric, crac. Lentement, lentement, jusqu’à ce que les articulations se soient réchauffées. Ensuite, je marche plus que jamais appuyé sur mon bâton. Mon compagnon, patient, m’emboîte silencieusement le pas. Tout à fait deux vieux chemineaux qui se sont mis ensemble, sans se connaître.

Dans la colonne, il y a souvent des disputes. Nous sommes devenus irascibles, nerveux. On rouspète pour tout.

Nous entrons dans une cabane où nous avons entendu un coq chanter. Il y a plein de poulets. Nous en prenons un chacun et le plumons en marchant, dans l’intention de le manger le soir venu. Un avion allemand Cigogne a atterri près de la colonne ; on y charge des blessés. Dans quelques heures, ceux-là seront à l’hôpital. Mais qu’est-ce que ça peut me faire ?

Nous rencontrons des soldats allemands qui n’étaient pas avec nous dans la poche. Ils appartiennent à un avant-poste et nous attendent. Ils sont propres et soignés. Un de leurs officiers scrute l’horizon avec ses jumelles. On s’en est sortis, j’essaie de penser. Mais je n’éprouve aucune émotion, même pas en voyant des tableaux indicateurs de la route à suivre, rédigés en allemand.

Un général s’est planté au bord de la piste. C’est Nasci, le commandant du corps d’armée alpin. Oui, c’est bien lui. La main au bord de son chapeau, il salue pendant que nous passons, nous, la bande de vagabonds. Nous défilons devant ce vieux aux moustaches grises. Déguenillés, sales, la barbe hirsute ; beaucoup nu-pieds, gelés, blessés. Le vieux avec son chapeau d’alpin nous salue. J’ai l’impression de revoir mon grand-père.

Là, au bout, ce sont nos camions, nos Fiat et nos Bianchi. Nous en sommes sortis : c’est fini. Ils sont venus à notre rencontre pour charger les blessés, les gelés et tous ceux qui veulent sauter dedans. Je regarde les camions et passe. Ma plaie me fait souffrir, j’ai mal aux genoux, mais je continue à marcher dans la neige. Les tableaux indiquent : 6° Alpin, 5° Verona ; mon compagnon s’en va sans que je m’en aperçoive. Bataillon Tarano, bataillon Edolo, groupe Valcamonica ; la colonne mincit. Une flèche indique : 6° Alpin, bataillon Verstone. Je suis du 6° Alpin, moi ? Du bataillon Verstone ? Alors c’est par ici. Verstone, Verstone. Mes copains. Sergent-chef on la reverra-t-y, la maison ? Je suis à la maison.

… Maintenant et à l’heure de notre mort.

Barbe de Bouc ! Salut, Barbe de Bouc !

Qui c’est celui-là ? Ah oui, c’est Bracchi.

Il vient vers moi, ma taper sur l épaule. Il s’est lavé, racé.

Va là-bas, Barbe de Bouc, ta compagnie se trouve dans ces isbas.

Je regarde sans rien dire. Lentement, toujours plus lentement, je vais vers ces isbas. Il y en a trois. Dans la première les conducteurs se sont installée, avec sept mulets ; dans la seconde, ma compagnie ; et une autre dans la troisième. J’ouvre la porte. Dans la pièce d’entrée, je vois des soldats qui se nettoient, se font la barbe. Je regarde partout.

Et les autres ? je dis

Sergent-chef ! Sergent-chef !

Rigoni est arrivé ! ils crient.

Je répète :

Et les autres ?

Il y a là Tourn et Bodei, Antonelli et Tardivel. Des visages que j’avais oubliés.

Alors, c’est fini ? je demande.

Ils sont contents de me revoir et, en moi, quelque chose remue, mais loin, comme une bulle d’air qui remonterait des profondeurs de la mer.

Viens, fait Antonelli.

Il m’accompagne dans l’autre pièce où se trouve un officier du P.C. de la compagnie.

C’est lui qui commande la compagnie, explique Antonelli.

Il y a aussi le fourrier qui inscrit mon nom sur un bout de papier.

T’es le vingt-septième, il observe.

Fatigué, Rigoni ? s’enquiert le lieutenant. Si vous coulez vous reposer, arrangez-vous comme vous voudrez.

Je me jette sous la table appuyée au mur et je reste là, recroquevillé. Toute la journée et toute la nuit suivante, je reste là, écoutant la voix des copains, les yeux fixés sur les pieds qui vont et viennent et raclant la terre battue.

Au matin, je sors et Tourn m’apporte du café dans le couvercle d’une gamelle.

Comment ça va Chef ?

Oh ! Tourn, mon vieux ! C’est toi, n’est-ce pas ? Et les autres ? j’arrive à dire.

Ils sont là. Viens !

Notre peloton mitrailleur ? Où sont-ils ?

Viens, chef, viens !

J’appelle près de moi Antonelli, Bodei, quelques autres.

Giuanin, je demande, où est Giuanin ?

Ils ne répondent rien. On y arrivera-t-y, à la maison ? Je veux des nouvelles de Giuanin.

Il est mort, fait enfin Bodei, voici son porte feuille

Et les autres ? je répète.

On est sept en tout et pour tout, avec toi, dit Antonelli, sept avec toi du peloton mitrailleur. Et la première classe, là – il me montre Bosio – a la jambe cassée.

Et toi Tourn ? Fais voir ta main, je dis.

Tourn étend la main, souriant :

Tu vois, elle est guérie. Regarde la cicatrice, elle est au poil.

Bodei m’encourage :

Si tu veux te raser, je vais te faire chauffer de l’eau !

Pourquoi ? je réponds. À quoi ça sert ?

Tu pues ! dit Antonelli.

Quelqu’un me glisse un rasoir de sureté et une petite glace dans la main. Je regarde ces objets et puis je me regarde moi-même dans le miroir. Ce serait moi, ça ? Rigoni, Mario, di Giobatta, matricule 15.454, sergent-chef du 6° Régiment Alpin, bataillon Vestone, 55° compagnie, peloton mitrailleur. Une croûte de terre sur le visage, la barge comme des brins de paille, les moustaches sales, les yeux jaunes, les cheveux collés sur le crâne par le passe-montagne, un pou qui se promène sur le cou. Je me souris.

Bodei me remet des ciseaux. Je coupe autant que je peux de ma barbe et puis je me lave. L’eau qui ruisselle a la couleur de la terre. Lentement, avec le rasoir de sûreté – car je demande combien de barbes telles que la mienne cette lame a déjà dû couper -, lentement, je commence à me raser. Je laisse un peu de barbe au menton et les moustaches, comme autrefois. Puis, je me repasse à l’eau. Mes copains me regardent sortir de mon cocon. Toura me passe un peigne. Oh ! que ça fait mal de se coiffer.

Tu pues toujours, remarque Antonelli.

Je réponds :

C’est le pied. Le pied. Vous n’auriez pas un peu de sel ?

On a du sel aussi ! s’exclame Bodei

Il me met de l’eau à bouillir, avec du sel.

T’as été gelé, ils me demandent.

J’enlève mes derniers chiffons et les vestiges des brodequins. Quelle odeur ! On dirait qu’il y a des vers dans la plaie, tellement c’est pourri et dégoûtant. Je lave ça avec de l’eau salée, je lave bien et j’en profite pour me laver les pieds tant que j’y suis. Antonelli a encore un peu de gaze. C’est le reste de sa trousse de premier secours. Je refais mon pansement. Enfin je retourne à ma place, sous la table, le regard fixé sur le mur de l’isba.

Nous y sommes restés trois jours. Durant ce temps, quelques retardataires nous ont encore rejoints. Mais c’était fini. Le sergent fourrier, gelé, partit le lendemain de mon arrivée pour l’hôpital. Aucun officier de la compagnie n’avait survécu : Moscioni, Cenci, Pendoli, Signori. Aucun. Les sous-officiers non plus, sauf le sous-lieutenant et le sergent-chef des conducteurs. Bosio, le première classe de l’ancienne section de Moreschi, celui qui était blessé à la jambe, dut être évacué : je l’accompagnai moi-même avec un mulet et le chargeai sur un camion. Un autre Alpin du troisième peloton chasseurs, un compatriote de Tourn, portait un mouchoir noué autour du crâne.

Qu’est-ce que tu as là ? je lui demandai.

Il enleva son mouchoir. Je vis qu’il lui manquait un œil ; à la place, il avait un trou rouge.

Maintenant, c’est guéri, il dit, je vais avec vous en Italie.

Le colonel Signorini mourut durant ces journées. Il paraît qu’après avoir reçu le rapport des commandants de bataillon et après ce qui restait de son régiment, il s’est retiré dans une pièce de l’isba où il logeait et y est mort de crève-cœur. Je me rappelai qu’un jour, avant de monter à notre avant-poste sur le Don, comme nous creusions des abris, il vient nous voir. Bracchi m’appela pour me présenter au colonel. En me mettant la main sur l’épaule, son gant se prit dans une des étoiles de ma pèlerine et se déchira. Je revoyais mon embarras et son sourire. Maintenant, lui aussi nous a quittés.

Je me rendis chez le commandant du régiment pour savoir ce que devenait Marco Dalle Nogare.

Il a été gelé, on me dit, nous l’avons renvoyé en Italie.

Le lieutenant qui avait pris le commandement de la compagnie me demanda le nom de ceux qui méritaient d’être décorés. Je donnai ceux d’Antonelli, d’Artico, de Cenci, de Moscioni, de Menegolo, Giuani, Tardivel et de quelques autres.

Voilà. L’histoire de la poche se termine ainsi. Mais seulement celle de la poche. Il nous a encore fallu marcher tant de jours ! De l’Ukraine aux confins de la Pologne, en Russie blanche. Les Russes avançaient toujours. Parfois, on faisait de longues marches de nuit aussi. Une fois, je faillis avoir les mains gelées et les perdre pour m’être accroché à un camion alors que je n’avais pas de gants. Il y eut d’autres tempêtes de neige et de froid. On marchait par unités et en petits groupes. La nuit, on s’arrêtait dans les isbas, pour dormir et manger. Il y aurait tant de choses à dire encore ; mais c’est une autre histoire.

Un beau jour, je m’aperçus que c’était le printemps. On marchait depuis si longtemps ; notre destin devait être de marcher. Je me rendis compte que la neige fondait, que dans les villages traversés il y avait des flaques. Le soleil chauffait et j’entendis chanter une alouette. Une petite calandre qui chantait le printemps. J’éprouvai le désir de voir de l’herbe verte, de m’étendre sur l’herbe verte et d’écouter le vent dans les branches des sapins. Et l’eau ruisseler entre les cailloux.

On attendait le train qui devait nous emporter vers l’Italie. Nous étions en Russie blanche, aux environs de Gomel. Notre compagnie, peu d’hommes à présent, était cantonnée dans un village à l’orée de la forêt. Pour y arriver, nous avions dû barboter des heures et des heures à travers les champs que la fonte rendait boueux. L’endroit avait été rendu célèbre par les partisans. Même les Allemands n’osaient y aller. C’est nous qu’on y envoya. Le starosta du village nous prévint qu’il devait nous répartir entre les familles afin que la charge ne fut pas trop lourde pour la population. L’isba où l’on m’accepta était vaste et propre. Des gens, jeunes et simples, y habitaient. Je préparai ma couche dans un coin, sous la fenêtre. Tout le temps que je restai dans cette cabane, je le passai étendu sur un peu de paille. Toujours là, allongé des heures et des heures, à regarder le plafond. Dans l’après-midi, il y n’avait dans l’isba qu’une fillette et un nouveau-né. La fillette s’asseyait près du berceau. Le berceau était suspendu au plafond par des cordes et se balançait comme une barque, chaque fois que le bébé bougeait. La fillette s’installait à côté avec son rouet à pédale et filait du chanvre. Toute l’après-midi, les yeux fixés au plafond ; le bruit du rouet me remplissait tout entier comme celui d’une cascade énorme.

Quelquefois, j’observais la fillette. Le soleil de mars se glissait entre les rideaux ; le chanvre devenait de l’or et la roue étincelait de mille lueurs. De temps en temps, le bébé pleurait. Alors, la petite poussait doucement le berceau et chantait. J’écoutais sans jamais dire un mot. Certaines après-midis, de petites amies venaient lui rendre visite. Elles apportaient leur rouet et filaient, elles aussi, parlaient entre elles d’une voix douce, tout bas, comme si elles avaient craint de me déranger. C’était un murmure harmonieux et le bruissement des rouets rendait leurs voix plus douces encore. C’est ce qui m’a guéri. Elles chantaient aussi. Leurs vieilles chansons de toujours : Stienka Rasin, Natalka Poltawka et les anciennes danses populaires.

Des heures et des heures, je regardais le plafond et écoutais. Le soir, ils m’appelaient pour manger tous ensemble. Nous mangions tout dans le même plat, religieusement, la mine recueillie. La mère revenait. Le fils revenait. Le père et le fils ne rentraient qu’à la nuit tombée. Ils ne demeuraient pas longtemps. Ils regardaient fréquemment par la fenêtre, puis sortaient pour ne revenir que le lendemain soir. Une fois, ils ne rentrèrent pas et la fillette pleura. Ils ne vinrent qu’au matin…

Le bébé dormant dans son berceau de bois qui se balançait légèrement, suspendu au plafond. Le soleil entrant par la fenêtre et le chanvre qui devenait de l’or. Le rouet qui renvoyait mille lueurs, faisant un bruit de cascade. Et la voix de la fillette, chaude et douce, au milieu de ce bruissement…

Preblic (Autriche), janvier 1944.

Asiago, janvier 1947

Mario Rigoni Stern. Le sergent dans la neige. Denoël 1954

Avec sa femme Anna et son premier fils Alberico né en 1947.

28 01 1943

En Allemagne, mobilisation de tous les hommes de 16 à 65 ans, et des femmes de 14 à 45.

29 01 1943

Heinrich Böll, 26 ans, après des examens médicaux à Amiens, vient de rejoindre sa compagnie dans la Somme. Il écrit à sa femme : Dieu fasse que cette guerre se termine et que l’Allemagne en sorte gagnante ; les Français ont imaginé une nouvelle vacherie qui, lorsque je l’ai vue pour la première fois, m’a frappé comme un coup de massue ! Vraiment, l’effet en est fou ! Ils inscrivent tout simplement la date de 1918 au mur, sans aucun commentaire, un nombre déprimant…

Oh ! je ne pense pas qu’il y aura un autre 1918, surement pas. Si cela tourne mal pour nous, ce sera sous une autre forme. Non, l’Allemagne ne mourra jamais, même si nous perdons la guerre, nous pouvons en être sûrs. Je n’ai pas changé…. Je déteste le dressage indigne des Prussiens plus que toute autre chose, mais je voudrais que l’Allemagne gagne… Ce n’est peut-être pas logique, mais la haine et l’amour sont toujours illogiques, et c’est une bonne chose.

31 01 1943

Parution au Journal Officiel de la loi n° 63 annonçant la création de la Milice, qui absorbe le SOL – Service d’Ordre Légionnaire existant depuis le 12 juillet 1942, partie de la LVF – Légion des Volontaires Français -.

Article 1° : La Milice française groupe des Français résolus à prendre une part active au redressement politique, social, économique, intellectuel et moral de la France.

La Milice a la mission, par une action de vigilance et de propagande, de participer à la vie publique et de l’animer politiquement.

*****

La Milice est un embryon de parti unique fasciste, instrument de la conquête du pouvoir par le noyau dur du maréchalisme collaborationniste et une police supplétive de la lutte contre les maquisards.

Pierre Milza

Pour faire simple, disons que la Milice est le bras droit français de la Gestapo allemande. Elle est dirigée par Joseph Darnand, grand soldat dont les faits d’armes en 14-18 et 1940 lui avaient valu honneurs et distinctions : le 14 juillet 1918, au Mont sans nom, en Champagne, à 21 ans, il s’était emparé d’un plan d’offensive allemand pour le lendemain : le général Pétain l’avait alors décoré de la médaille militaire, Raymond Poincaré, président de la République et Georges Clemenceau, président du Conseil, du titre d’Artisan de la victoire. Le 7 février 1940, promu lieutenant, il a effectué une mission sur Forbach, qui a donné lieu à une vive contre-attaque allemande qui laisse pour mort son capitaine Félix Agnély. Lui-même parvient à se replier avec sa section, mais le lendemain repartira sur Forbach pour ramener le corps d’Agnély : il est alors nommé premier soldat de France par le général Georges qui lui remet la Légion d’honneur ; Paris Match enchaînera en lui consacrant sa page de couverture le 21 mars ainsi légendée : Cet officier a ramené le corps de son camarade tué à côté de lui. Un temps, il hésitera dans le choix de son camp après la défaite et, pour finir, ses haines antisémite, anticommuniste, antimaçonnique et antidémocratique le pousseront inéluctablement dans le camp de la collaboration. Il sera fusillé le 10 octobre 1945.

02 02 1943

Capitulation allemande à Stalingrad. Les Russes ont repris tous les quartiers : la gare, l’usine Barricade, Octobre rouge, l’usine des tracteurs, devenue usine des chars. Le Maréchal Paulus, – il avait reçu la distinction de maréchal la veille – et son état-major ont été faits prisonniers trois jours plus tôt : 2 500 officiers, dont 25 généraux. Au total, 91 000 prisonniers, 200 000 morts côté allemand ; le gouvernement russe ne donnera jamais le nombre de morts côté russe. Les armées soviétiques ne vont plus s’arrêter jusqu’en Ukraine : Rostov sera reprise en février, Orel et Kharkov en août, le Dniepr sera atteint en septembre et Kiev libéré en novembre.

Tout laissait présager qu’il s’agirait d’une journée à part. Aux cadrans de nos montres les aiguilles approchaient du chiffre 12. Les servants des pièces d’artillerie avaient déployé leurs canons de façon à pouvoir déboucher à zéro sur le faubourg nord des Barricades. Pour l’occasion, c’est le général qui avait pris la place du pointeur. Après avoir vérifié les indications sur les instruments, il a lancé son ordre : Sus à l’ennemi ! Feu ! et il a ouvert le feu lui-même, aussitôt imité par tous les canons et mortiers. Mais les fantassins n’ont pas eu à monter à l’assaut, parce que des drapeaux blancs sont apparus en divers endroits du faubourg, attachés aux baïonnettes et aux armes automatiques. Les hitlériens se rendaient en masse. Les canons se sont tus. Des fusées de toutes les couleurs ont jailli, et, couvrant le vacarme des armes automatiques et fusils qui tiraient en l’air, nos hourras ont retenti.

Ivan Lioudnikov

Bien loin du front, cette défaite allemande va faire basculer les alliances de fait qui se cachaient derrière une neutralité de façade : et nombreux vont être les partenaires commerciaux de l’Allemagne à commencer à faire preuve d’une grande prudence dans leurs transactions commerciales, se disant : si un jour, cela devait se traduire par une défaite de l’Allemagne, nous allons passer un vilain quart d’heure quand les vainqueurs nous mettront sous le nez les preuves de notre commerce avec l’Allemagne. Et c’est ainsi que la Suisse devint la plaque tournante de la quasi-totalité des fournisseurs de l’Allemagne, blanchissant l’or avec lequel l’Allemagne payait ses fournitures, lequel or avait évidemment été volé aux vaincus, voire prélevé sur les juifs gazés à Auschwitz : Le pillage massif et systématique de l’or dans les pays occupés et des victimes du nazisme n’était pas une opération laissée au hasard : elle était essentielle au financement de la machine de guerre allemande. Parmi les pays neutres, la Suisse fut le principal banquier et intermédiaire financier des nazis, commente le rapport Eizenstat. La Suisse a-t-elle été le receleur de Hitler et de sa politique de pillage systématique ? Et si tel est le cas, la politique de collaboration économique de la Suisse a-t-elle prolongé la guerre et occasionné des victimes supplémentaires ? C’est, résumé à grands traits, la perspective américaine dès 1944, qu’a repris le rapport Eizenstat. Le gouvernement suisse rejette toujours ces accusations qu’il estime infondées. Si les interprétations divergent, les faits, eux, ne sont pas contestables. Depuis mai 1940 et la défaite de la France, la Suisse, encerclée par les forces de l’Axe, est dans une position difficile. Elle craint d’être à son tour avalée par la Wehrmacht. Elle mobilise ses soldats, mais son plus grand atout dissuasif, tient à son rôle de plaque tournante et à l’importance du franc suisse demeuré la seule devise convertible durant toute la guerre. Ce point est capital. La machine de guerre allemande a désespérément besoin des pays neutres : la Suède lui fournit le fer et les roulements à bille. Le Portugal livre plusieurs ressources minérales indispensables, dont le tungstène, un additif utilisé dans la production d’acier et nécessaire à la construction d’armes de qualité. [La Chine, productrice de tungstène – wolfram – pour l’aéronautique, en guerre contre le Japon se trouve de facto dans le camp des alliés. L’Espagne maintient un commerce actif de biens des matières premières [dont le manganèse, nécessaire à la fabrication des tubes de canon et des fusils. La Turquie fournit le chrome [nécessaire aux roulements à bille. Les diamants sont achetés en Amérique du sud, le pétrole en Roumanie, l’aluminium en Afrique et en Asie]. Ces pays n’acceptent pas le reichsmark en paiement. Les nazis doivent régler en or ou en devises négociables sur le marché, au mieux en francs suisses. Mais après la défaite allemande de Stalingrad, plusieurs pays neutres s’interrogent s’il est encore souhaitable d’accepter de l’or allemand douteux. N’est-il pas plus sage de refuser cet or, pour s’épargner des difficultés politiques dans l’après-guerre ? Bientôt, l’Espagne et le Portugal ne veulent plus d’or allemand. Le rôle de la Suisse devient alors capital. Walther Funk, président de la Reichsbank constate : La Suisse est le seul pays où d’importantes quantités d’or peuvent encore être changées en devises. En juin 1943, il écrit même que l’Allemagne ne peut se passer de l’aide suisse pour l’échange de l’or, ne fût-ce que deux mois. Dans un rapport confidentiel de trois pages daté d’octobre 1942, Paul Rossy, vice-président de la BNS (Banque nationale suisse), tire les conclusions : Le Portugal n’accepte plus l’or de la Reichsbank en paiement, en partie pour des raisons politiques, sans doute aussi, pour des raisons juridiques. Il ajoute : De telles objections tombent si l’or passe entre nos mains. Nous devrions y réfléchir. Comme le dit Werner Ringsn Rossy a une idée de prestidigitateur : transformer de l’or allemand en or suisse. Une parfaite opération de blanchiment qui se concrétise par des opérations triangulaires : Hitler livre contre des francs suisses de l’or volé, puis paie avec ces devises les matières premières stratégiques en provenance de Turquie, du Portugal, d’Espagne. Ces pays vendent ensuite leurs francs suisses contre de l’or porteur d’un certificat d’origine suisse. Ils se voient ainsi délivrés de toute critique alliée : ils peuvent prétendre n’avoir fait qu’acheter de l’or à la Suisse. Ils sont blanchis : le tour de passe-passe a réussi. Lorsque, en 1943, les Alliés mettent en garde les neutres contre le fait d’accepter l’or du Reich, il est trop tard : 756 millions de francs suisses d’or allemand (dont 411 millions d’or belge) ont déjà pris le chemin de Berne. Pour toute la durée de la guerre, 1,7 milliard de francs suisses passent par la Suisse. Les deux tiers de l’or vendu ont été illégalement acquis, pillés essentiellement à la Belgique et aux Pays-Bas. De facto, sans bruit, en pleine guerre, la Suisse détient le monopole du marché de l’or. Les chambres fortes de la BNS en sont l’épicentre. Le génie du marché triangulaire imaginé par Paul Rossy fait que des opérations de vente de produits stratégiques ne se concrétisent financièrement que par des déplacements de quelques mètres dans les caves de la BNS.

Ce marché est indétectable en surface. Il suffit aux employés de la BNS de transvaser de l’or d’un dépôt à un autre, sans même changer de salle. Tout l’or est en effet entreposé dans une pièce de 120 mètres carrés, 39 000 lingots de 12,5 kilos sont soigneusement disposés sur des étagères, 48 tonnes en tout. Le gouvernement suisse a donné sa bénédiction. Une note confidentielle des Affaires étrangères de mai 1944 constate avec une franchise surprenante : Les paiements allemands à la Suède s’effectuent généralement par de l’or à Berne où les lingots sont poinçonnés à son chiffre. Évidemment, le public n’en sait rien et la Suède n’est pas mentionnée dans les articles de presse comme un acheteur de l’or volé ou pillé. La Suisse lui sert, en somme, de paravent et de sauvegarde.

Hazan Pierre, Armengaud Jean-Hébert, Jozsef Eric Kovacs, Claude Mary, Claude Millot, Lorraine Rousselot, Fabrice Sabatier, Patrick Sergent, François Zoltowska, Maja Libération 2 décembre 1997

10 02 1943

Gandhi poursuit sa lutte contre les Anglais par une grève de la faim. Ferhat Abbas, fils de caïd algérien, pharmacien à Sétif, militant de longue date pour une émancipation des indigènes, publie le Manifeste du peuple algérien : Le peuple algérien exige :

- La condamnation et l’abolition de la colonisation.

- L’application par tous les pays, petits et grands, du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.

- La dotation à l’Algérie d’une Constitution propre garantissant la liberté absolue de tous.

- La participation immédiate et effective des musulmans algériens au gouvernement de leur pays.

- La libération de tous les condamnés et internés politiques.

Le 26 mai, Ferhat Abbas publiera un additif à ce texte. Une grève des élus va être organisée, pour appuyer ces thèses, qui lui vaudra une mise en résidence forcée dans le sud-algérien.

On n’était pas anticolonialiste, on n’était pas pour une indépendance, ça n’existait pas ; moi, j’ai fait un discours à l’Assemblée pour qu’on donne des droits aux Algériens. […] On était pour la liberté des individus, pas pour la liberté d’une nation, le problème ne se posait pas.

[…] J’étais contre le colonialisme dominateur et répresseur contre les individus, injuste et moralement inacceptable, mais ça n’allait pas du tout jusqu’à admettre encore l’idée d’indépendance. Et à mon avis, le terme de décolonisation n’existait pas encore : quand j’ai fait mon intervention en 1945, il n’existait pas; il n’existait pas en français, en tout cas. Alors, la chose …

José Aboulker. Entretien du 18 mars 1997 avec Jeannine Verdès Leroux, auteure de Les Français d’Algérie. Arthème Fayard 200 du 1

12 02 1943

De Saint Valéry sur Somme, Heinrich Böll écrit à sa femme : Un jour, une femme d’un certain âge et sympathique à la Kommandantur de Valery, à qui j’avais raconté au cours de la discussion que je t’écrivais, à toi ma femme, tous les jours au moins une lettre, était très étonnée et me dit : Mais pourtant les Allemands ne sont pas capables d’aimer ! Cela contient peut-être une certaine vérité ; j’ai souvent été frappé par l’intensité réjouissante des couples d’amoureux français : une intensité naturelle qui se manifeste quand ils sont en public ; mais peut-être juge-t-on trop vite. Nous autres, Allemands, sommes incroyablement timides et certains peuvent paraître rudes alors qu’ils aiment leur femme profondément.

16 02 1943

Sur ordre du Gauleiter Fritz Sauckel, représenté en France par le colonel SS Julius Ritter, création du STO : Service du Travail Obligatoire, qui concerne pour 2 ans les hommes nés en 1920/21/22. La ligne de démarcation est supprimée ; ce sont 5 M. de Français qui auront travaillé pour le Reich, dont 875 000 dans le cadre du STO en Allemagne. Ce sont les réfractaires au STO qui formèrent le plus gros des effectifs des premiers maquis, qui apparurent surtout en montagne, où les caches et la clandestinité sont plus faciles qu’en plaine. Les motifs qui poussent un homme à prendre le maquis pour échapper à cette contrainte ne sont pas les mêmes que ceux qui le poussent à résister à un occupant : les mouvements de la Résistance auraient connu beaucoup moins de tensions internes si les effectifs n’avaient pas été gonflés par ces ouvriers de la dernière heure.

La Résistance grandit, les réfractaires du Service Obligatoire vont bientôt emplir les maquis ; la Gestapo grandit aussi, la milice est partout. C’est le temps où, dans la campagne, nous interrogeons les aboiements de chiens au fond de la nuit ; le temps où les parachutes multicolores, chargés d’armes et de cigarettes, tombent du ciel dans la lueur des feux des clairières ou des causses ; le temps des caves, et de ces cris désespérés que poussent les torturés avec des voix d’enfants… La grande lutte des ténèbres a commencé.

André Malraux, lors du transfert au Panthéon des cendres de Jean Moulin, le 19 12 1964

Le STO n’était pas la première tentative des Allemands pour faire tourner leurs usines, dont les ouvriers étaient au front : cela avait commencé avec la relève : échange de prisonniers de guerre que les Allemands libèrent contre l’envoi en Allemagne de volontaires rémunérés : le chiffre était à peu près de 200 000 hommes.

Parmi les hommes qu’animait le désir de combattre l’ennemi allemand, certains éprouvaient une certaine méfiance vis à vis des réseaux de résistance et, proches géographiquement de l’Espagne, environ 19 000 d’entre eux tenteront l’aventure en gagnant l’Espagne, même franquiste, où ils seront faits prisonniers, puis une fois libérés, gagneront l’Afrique du Nord où ils s’assimileront aux forces françaises d’Afrique du Nord, commandées par De Lattre, Juin, Leclerc etc…

On retrouve aujourd’hui dans les Hautes Pyrénées, dans la vallée d’Aure, sur la D 118, commune d’Aragnouet, face à une chapelle des Templiers un monument à leur mémoire, aux accents wagnériens, érigé par l’Union des Evadés de France :

Aux Evadés de France, résistants, internés en Espagne.

Portant dans leur chair la croix de l’héroïsme, à travers les précipices dans fond, les rocailles glissantes, glaives foudroyants forgés d’un acier millénaire, enfants malheureux d’une défaite provisoire, ils allaient, fils de France, avec les Alliés, arracher à la mort, des trophées victorieux. Ils traversèrent les Pyrénées pour rejoindre les Alliés et participer à la libération de la France.

18 02 1943

À Washington, May-ling Soong, femme de Tchang Kaï Shek, belle-sœur de Sun Yat Sen, chrétienne méthodiste, prononce un discours devant le Congrès, réunion de la Chambres des Représentants et du Sénat, leur demandant d’aider la Chine dans son combat contre le Japon.

Elle se démène pour persuader les Américains d’accorder un soutien plus important à la Chine, et pour donner à son mari une stature équivalente à celles de Roosevelt et Churchill. En février 1943, elle est pendant dix jours l’hôte du couple Roosevelt et plaide sa cause le 18 devant le Congrès. Elle fait ensuite une tournée de conférences aux États-Unis, qui attirent au total entre 25 000 et 30 000 personnes. Elle devient une célébrité et fait la une de nombreux magazines, dont le Time sous le titre de Madame Dragon. Elle sert régulièrement d’interprète à son mari. F. Roosevelt dira plus tard qu’il ne gardait qu’un souvenir très vague de Tchang Kaï-shek, parce qu’il ne communiquait avec lui qu’à travers May-ling Soong.

Wikipedia

Le succès du rôle capital de May-ling Soong dans la libération de son mari, prisonnier d’un seigneur de la guerre à Xi’an en 1936 incita le régime chinois à faire de sa first lady, incomparablement plus à l’aise en public que son mari, sa principale ambassadrice à l’étranger. Le sommet fut atteint en 1943 : pendant deux mois, en pleine guerre, May-ling Soong sillonna les États-Unis pour sensibiliser l’opinion publique aux souffrances infligées au peuple chinois par les soldats japonais. Logée plusieurs jours à la Maison Blanche, invitée vedette d’un meeting organisé à Los Angeles en présence de 30 000 spectateurs et de quelques stars d’Hollywood comme Marlene Dietrich, Rita Hayworth et Henri Fonda, elle eut jusqu’au privilège d’être la deuxième femme – et la première personnalité chinoise – à prononcer un discours devant le Congrès. L’Amérique était conquise – même au fin fond du Midwest, comme l’atteste l’article que consacra le Kays News, un quotidien du Kansas, à cette femme qui manie l’épée comme Jeanne d’Arc et qui a la sagacité de la reine Elizabeth, la diplomatie de la Grande Catherine et le charme de Cléopâtre…

Si May-ling Soong devint si populaire aux Etats-Unis, toutefois, c’est aussi pour une autre raison : ancienne élève au Wellesley College, une très select université pour filles située dans la banlieue de Boston, cette chrétienne fervente avait gardé de ses années étudiantes à la fois une sincère vénération pour les valeurs américaines et de solides réseaux d’influence, notamment religieux, qu’elle mobilisa avec un art consommé de la diplomatie.

Reste à savoir pour quel bénéfice. Se fondant sur une vaste documentation, chinoise et anglo-saxonne, Philippe Paquet apporte une réponse nuancée. Si son rôle fut important dans l’abrogation, en 1943, de la législation américaine qui interdisait l’immigration des ressortissants chinois et leur accès à la citoyenneté depuis la fin du XIX° siècle, elle échoua, en revanche, lorsqu’elle essaya, à partir de la fin des années 1950, à redorer auprès des Américains l’image de plus en plus négative qu’ils avaient du régime de Taïwan. Continuant à tonner contre ces Tartares d’aujourd’hui qu’étaient à ses yeux les troglodytes communistes, elle lutta en vain, à la charnière des années 1960-1970, contre le rapprochement des États-Unis et de la Chine de Mao. Sans comprendre que l’époque avait changé. Et sans comprendre non plus, depuis le duplex de Manhattan où elle s’installa après la mort de son mari, que le temps où la presse célébrait la plus américaine des Chinoises était désormais révolu.

Thomas Wieder Le Monde des Livres 17 décembre 2010

19 au 25 02 1943

Premiers affrontements direct entre forces américaines – 2° corps de l’armée américaine commandé par le Major General Lloyd Fredendall – et allemandes – Afrika corps et 5° Panzerarmee -, autour de la passe de Kasserine, dans l’Atlas tunisien. Et c’est une lourde défaite pour les Américains, peu aguerris et envoyés au casse-pipe sans grand discernement ; ils corrigeront le tir en renvoyant Fredendall à la maison.

20 02 1943

Dionisio Pulido, et sa femme, Paula Rangel ont fini de travailler leur champ de maïs au lieu-dit Cuitzyutziro – on est au Mexique, dans l’État de Michoacán, proche de la côte Pacifique – ; il est cinq heures de l’après-midi et ils s’apprêtent à rentrer chez eux, au village San Juan Parangaricutiro, quand soudain … un tremblement de terre, un grondement sourd … auxquels ils ne prêtent pas particulièrement attention car tout cela est courant depuis plus de huit jours. Mais, après un court instant, ils voient, pas bien loin à l’ouest, de grandes flammes et une épaisse fumée sortant de terre, dans un grondement puissant et une odeur de soufre : la fissure a déjà la largeur d’une main, est longue de plus de cinquante mètres et les matériaux éjectés s’accumulent déjà. Ils regagnent le village en courant et racontent ; le gouverneur du Michoacán et le président de la République vont être informés.

Quatre jours plus tard, le cône mesure 60 mètres de haut, projette des téphras à 500 mètres de haut et émet sa première coulée de lave. Les séismes augmentent en nombre et en magnitude. Les 733 habitants du village de Paricutín, le premier à être détruit, et les 1 895 de celui de San Juan Parangaricutiro sont contraints à l’exode sur de nouvelles terres : Nuevo San Juan Parangaricutiro. Une semaine après, le volcan atteindra 130 mètres de haut, 293 en juillet, 393 en décembre et finalement 424 en mars 1952 juste à la fin de son éruption. Cette activité se poursuivra jusqu’en 1948. On ne déplorera que trois morts dus aux éclairs des panaches. Du village de Paricutin, on ne voit plus que le haut de l’église et son clocher. Les vulcanologues sont contents : ils auront pu assister à toutes les phases de la naissance, puis développement d’un volcan de type strombolien.

27 02 1943

Neuf parachutistes norvégiens formés par le SOE – Service Opération Executive – en Écosse parviennent à faire sauter l’usine Norsk Hydro de fabrication d’eau lourde – oxyde de deuterium 2 H2O – de Vemork, en terrain montagneux, près de Télémark en Norvège : c’est une demie-tonne qui est ainsi détruite. On n’en était pas au premier essai, mais à la première réussite.

Peu avant la guerre, Frédéric Joliot Curie était parvenu à faire en sorte que la Norvège cède son stock d’eau lourde à la France : celui-ci avait été mis à l’abri en Angleterre juste avant la guerre. Mais l’usine continuait à produire et dans la Norvège occupée par les Allemands, cette eau lourde était entre leurs mains ; ils comptaient s’en servir pour avancer dans leurs travaux sur la bombe atomique. [Ce n’est qu’après la guerre qu’il sera prouvé que l’eau lourde produite en Norvège n’aurait pas permis la fabrication d’uranium enrichi en quantités suffisantes pour la fabrication d’une arme nucléaire. Les Allemands parviendront à construire une pile atomique, en utilisant l’eau lourde à Haigerloch, mais ce n’était pas une bombe atomique]. Le sabotage du commando norvégien n’était pas irrémédiable et l’usine redevint opérationnelle à partir de novembre 1943, les Allemands projetant d’évacuer en Allemagne l’eau lourde disponible par bateau. Les Alliés tentèrent un bombardement, presque sans effet en raison de la difficulté à approcher un bâtiment situé en haut d’une falaise, mais deux membres du commando norvégien étaient restés cachés dans les parages et quand ils apprirent le projet allemand, ils parvinrent à placer des explosifs dans le bateau assurant le transport et firent exploser le tout sur le lac Tinnsjå en février 1944.

Des allemandes épouses de Juifs constatant que leur époux avait disparu se rendent sur la Rosenstrasse à Berlin : elles seront jusqu’à 200 ce premier soir, certaines allant jusqu’à passer la nuit sur place ; les jours suivants verront croître leur nombre et leurs protestations. Les SS présents hésitent à réagir. Quid de ces juifs ? Les lois de Nuremberg contenaient quelques exceptions, les plus nombreuses étant celle des Juifs travaillant dans des usines indispensables à la logistique militaire, mais aussi les Juifs ayant épousé des Allemandes aryennes : on les nommait Mischehen [couple mixte]. À la fin de la journée, 7 000 juifs avaient été arrêtés, dont 1 700 ayant épousé des allemandes. Pourquoi cette annulation des exceptions ? On ne le saura pas vraiment : erreur administrative, défaite de Stalingrad qui entraîne une guerre totale en même temps qu’un début d’affaiblissement politique du régime ? Toujours est-il que le 6 mars, les Juifs mariés à des Allemandes seront libérés : le régime nazi aura reculé.

8 03 1943

Le préfet Angeli déclare la fermeture de la station de Megève, station de luxe scandaleux. Ce qui ne l’empêchera pas de déclarer 3 mois plus tard : la population manifeste sa satisfaction face aux mesures prises par les autorités italiennes pour les juifs en résidence à Megève.

10 03 1943

Avec sa Force L – 2 500 hommes – Leclerc tient en échec l’armée de Rommel, en son absence – il est malade -, à Ksar Rhilane, dans le sud-tunisien, à l’ouest de Tataouine. Ces hommes n’étaient déjà plus les clochards épiques chantés par Malraux, Montgomery les avait équipés en véhicules, canons anti-chars, et en uniformes.

18 03 1943

Le STO ne doit pas être considéré comme un devoir.

Cardinal Liénart, évêque de Lille

03 1943

À la demande anglaise, 2000 soldats de la Force publique congolaise ont rejoint Lagos en bateau pour rejoindre Le Caire et renforcer les armées anglaises contre l’Africa Korps de Rommel. Ils vont se lancer dans la traversée du désert sud-ouest – nord-est, avec un demi-litre d’eau par jour et par personne pendant trois mois ! La soif, la malnutrition, l’absence d’hygiène tueront deux cents d’entre eux. Plus tard, à la fin de la guerre, une unité de santé – hôpital de guerre – se retrouvera en Birmanie !

6 04 1943

L’éditeur New-yorkais Reynal § Hitchkock sort Le Petit Prince d’Antoine de Saint Exupéry, en anglais et en français. En France Gallimard le sortira en novembre 1945. En 2014, on recensera des éditions en 24 langues. 185 millions d’exemplaires auront été vendus, dont 12 en français par Gallimard..

13 04 1943

Près de Katyn, en Russie, les Allemands découvrent un charnier contenant les corps de 4 404 officiers polonais, tués d’une balle dans la nuque par la police politique russe en 1939. Ce massacre sert la propagande [1] allemande et c’est Goebbels lui-même qui dénonce le crime ; ils font donc venir des journalistes et une équipe de la Croix Rouge polonaise… qui va rapidement faire un rapport clandestin, dont les Anglais prendront aussitôt connaissance. Churchill enverra le rapport à Roosevelt en annotant : une histoire cruelle, bien écrite, mais sans aucune importance pratique. Ce qui avait une importance pratique, ce qui était capital, c’était l’alliance avec Staline. Il en sera de même avec Roosevelt : quand un ex-ambassadeur américain, ami personnel de Roosevelt, lui confirmera le 22 mars 1945, la responsabilité soviétique dans ce massacre, il sera expédié en mission dans les îles Samoa. La Russie niera les faits pendant des décennies, et attendra le 13 avril 1990 pour les reconnaître mais en les attribuant au seul Beria. Le seul argument dont ils disposaient était l’origine des munitions qui avaient tué les victimes, et elles étaient allemandes. Mais il sera vite prouvé que les Russes avaient des stocks de munitions allemandes. Avant que les nazis n’arrivent à Katyn, c’est le général Anders, chef de l’armée polonaise qui avait soupçonné l’existence de ce massacre. Des ministres du gouvernement polonais dirigé à Londres par le général Sikorski avait des parents militaires dont ils étaient sans nouvelles aucunes. Churchill était donc bien embarrassé de cette affaire, mais ses successeurs aussi qui n’accorderont l’édification d’un monument à la mémoire des victimes demandé par la communauté polonaise de Londres qu’en 1976 !

In Gunnersbury cemetery in Ealing, London

vers le 15 avril 1943

Jean Moulin est sur les Champs-Elysées en compagnie de Colette Pons : ils croisent une amie de Colette aux bras de son amant allemand et qui plus est gestapiste notoire. Jean Moulin demande à Colette de voir son amie pour lui demander de faire libérer Henri Manhès, son représentant en zone nord arrêté le 3 mars par la Gestapo : il est encore à Compiègne Royallieu ; la démarche n’aboutira pas et Manhès sera déporté à Buchenwald en janvier 1944, d’où il sortira vivant.

18 04 1943

La chasse américaine abat l’avion de l’amiral Yamamoto Isoroku, le grand stratège japonais. Il avait été le promoteur de la construction de porte-avions, aux dépens des énormes et coûteux cuirassés, et cette option avait valu aux Japon les victoires des débuts de la guerre. Sa disparition portera un coup très dur aux armées japonaises.

19 04 1943

Révolte du ghetto de Varsovie : en un mois il y aura 56 000 morts. Le sous-marin anglais Saracen, renseigné par Pierre Griffi, résistant Corse, coule le paquebot Francesco Crispi qui effectue le trajet Gênes-Bastia. Il a à son bord environ 1 300 hommes dont 900 meurent noyés. Son épave sera retrouvée en septembre 2015 par Guido Gay, ingénieur italien, par 500 mètres de fond, au large de Bastia.

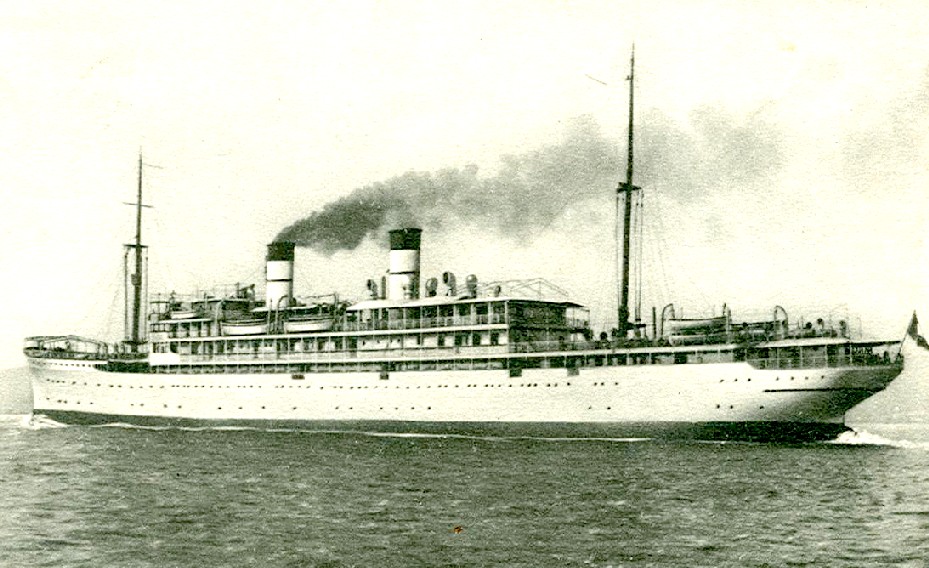

04 1943

Jean Gabin a 40 ans ; il s’engage dans la Forces navales Françaises Libres : il est d’abord canonnier chef de pièce sur le pétrolier militaire Elorn, attaqué par les sous-marins et l’aviation allemande en faisant route pour Casablanca. Puis il passera chef du char Souffleur II du 2° escadron du régiment blindé de fusiliers marins, intégré à la 2° DB de Leclerc. Au printemps 1945, il participera à la libération de la poche de Royan puis à la campagne d’Allemagne, jusqu’au Kehlsteinhaus [2] – le nid d’Aigle – d’Hitler à Berchtesgaden.

7 05 1943

La 1° armée britannique entre dans Tunis et les Américains libèrent Bizerte.

Le commandant Paul Paillole est à Londres où il rencontre le général Walter Bedell Smith et le colonel Menzies, de l’Intelligence Service qui l’informent de la date du débarquement allié en Normandie.

Mais qui est donc ce commandant Paillole à qui on accorde pareil privilège quand de Gaulle lui-même sera pratiquement mis devant le fait accompli ? C’est lui qui, six mois plus tôt avait assuré à la demande d’Henri Frenay le voyage d’Alger à Londres de François Mitterrand. À Alger, il était directeur du Service de Sécurité militaire, poste qui lui avait permis d’assurer la logistique de la Résistance sur la côte autour de Ramatuelle, bien qu’appartenant officiellement à l’armée de Vichy. À la veille de la guerre, il était au 5° bureau – contre-espionnage – de l’armée de terre, et en dépit des conditions de l’armistice, il y restera, un temps sous couvert d’une Entreprise des Travaux ruraux, basée à Marseille. En juin 1939, il était parvenu à obtenir l’expulsion du territoire français d’Otto Abetz… qui ne tardera pas à revenir un an plus tard. Il était aux premières loges pour s’obliger à des gestes approuvés par Vichy et d’autre part mener aussi des actions en faveur de la Résistance.

Son poste lui avait permis de constituer un fichier des membres actifs de la collaboration au régime de Vichy, lequel fichier va rester secret jusqu’au procès de Maurice Papon en 1998. Ce fichier, au départ certainement explosif, va, au fil des ans et des intérêts politiques être tripatouillé, des mains expertes effaçant des noms, en ajoutant d’autres, de telle sorte que les gens importants avec un vrai poids politique ou économique ou les deux n’y apparaissent plus : à la Libération, l’urgence sera au redressement national, œuvre qui ne se construit pas devant des tribunaux d’exception : il conviendra donc d’oublier les compromissions des personnalités les plus influentes, en dépit des règlements de compte d’une justice qui voulait se passer de tribunaux. Mieux vaut être repris de justesse que repris de justice [3]. Les tribunaux condamnèrent 97 000 personnes et le fichier donnait le chiffre de 96 492 noms, quasi identique donc, ce qui permettait de clore le débat. L’histoire de ce fichier est donc celle des options qui seront prises par de Gaulle en 1945, assumant les choix de René Pleven en faveur de mesures inflationnistes qui favorisent les riches plutôt que les options de Pierre Mendès France qui penchait pour des mesures qui sanctionnent les anciens collaborateurs ; de Gaulle penchera en faveur de Pléven et c’est Pierre Mendès France qui démissionnera en janvier 1945.

13 05 1943

L’Afrika Korps de Rommel capitule au cap Bon, à l’est de Tunis : 250 000 hommes sont faits prisonniers. L’Afrique du Nord est sous contrôle allié.

17 05 1943

L’Angleterre et les États Unis signent l’accord Brusa : les cryptanalystes anglais, avec, à leur tête, Alan Turing avaient obtenu de spectaculaires succès pour casser le chiffre de la machine allemande Enigma. Enigma ne pèse que douze kilos, ressemble à une machine à écrire dans un coffret en bois. L’ensemble est muni de 26 lampes (une par lettre de l’alphabet) protégées d’un couvercle au-dessus desquelles fonctionnent trois rotors, chacun équipé d’un anneau déplaçable dans six positions différentes. Enigma a été conçu à près de 20 000 exemplaires, qui équipent les États-majors et de nombreuses unités combattantes, notamment maritimes.

Dès lors que le code de l’ennemi est cassé, que fait-on ? Il est indispensable de se poser la question car si l’on suit sa pente naturelle, on va crier Eurêka, on va monter sur la plus haute marche du podium y écouter God save the Queen etc… et dans ce cas, l’ennemi sait que son code a été cassé et il en change. Donc entre l’exploitation intégrale de ce succès et la mise complète sous le boisseau, les Anglais s’en tiendront à une voie médiane : sauver le maximum de cibles choisies par les Allemands, en s’arrêtant avant qu’ils ne puissent constater que leur code a été cassé ; c’est-à-dire, choisir, à froid, ceux que l’on va laisser se faire bombarder, couler et ceux à qui l’on va éviter la mort… De quoi en empêcher plus d’un de dormir pour le restant de ses jours ! Winston Churchill acceptera finalement de partager ces découvertes avec les cousins américains… L’affaire aura des suites, prendra de l’ampleur, et deviendra à partir des années 60 ce qui se nommera un jour le réseau d’écoutes Echelon : un réseau de surveillance des informations sensibles du monde entier, dont la découverte par les occidentaux non anglo saxons, au début de l’an 2000, fera un beau tapage. L’Américain Morten Tyldum portera la vie d’Alan Turing à l’écran en 2015 : The Imitation Game.

De septembre à décembre 1939, plus de 810 000 tonnes de marchandises alliées sont coulées par les armées allemandes. Pendant l’année 1940, près d’un convoi allié sur cinq ne parvient pas à destination : plusieurs milliers de marins y laissent la vie et ce sont quatre millions de tonnes de marchandises qui partent par le fond. Pendant le seul mois d’avril 1941, l’Allemagne envoie par le fond 688 000 tonnes de matériels maritimes alliés. Dans la seconde moitié de l’année 1941, le tonnage de navires britanniques coulés par les Allemands diminue considérablement

[…] Le principe du cryptage est simple : l’opération consiste en une permutation des lettres de l’alphabet par l’émetteur du message, que son récepteur saura inverser grâce à sa connaissance d’un code secret modifié quotidiennement.

Chaque jour en effet, les Allemands modifient l’ordre des rotors, celui des anneaux et des lettres clés. Lorsqu’ils rentrent une lettre de l’alphabet dans Enigma, le courant circule depuis le clavier jusqu’au premier rotor qui, changeant de position, modifie l’identité de la lettre. Le courant traverse ensuite le deuxième rotor, qui entraîne une nouvelle modification et ainsi de suite. La multitude des combinaisons auxquelles Enigma soumet n’importe quel texte rend ce dernier indéchiffrable. Le nombre de clés possibles est de plusieurs dizaines de millions de milliards et une seule lettre peut avoir 17 576 parcours différents.

[…] La mission confiée à Turing et son équipe à comprendre la logique d’Enigma et celle de ses utilisateurs, à déterminer le rythme des changements que les Allemands opèrent quotidiennement pour brouiller leurs messages et à rendre compréhensibles des textes indéchiffrables en l’état.

[…] Il nomme Colossus l’appareil de deux mètres de haut et quatre de large, pesant plus d’une tonne, qu’il va concevoir pièce par pièce au sein de Bletchley Park, un centre de recherches de l’armée. Le succès ne sera pas immédiat et total : aux débuts, la lenteur de la machine pour lire Enigma sera telle que les résultats tomberont alors que les actions décrites étaient déjà terminées ; mais les améliorations seront à chaque fois apportées jusqu’à une traduction quasi simultanée. Les premiers bénéfices seront donc la connaissance de la position des sous-marins allemands qui permettra de modifier la route des convois en conséquence.

Philippe Langenieux-Villard. La pomme d’Alan Turing. Editions Eloïse d’Ormesson 2013

Homosexuel, Alan Turing avait eu le coup de foudre pour un garçon qui avait été rapidement emporté par la tuberculose. Les partenaires à venir tiendront plus de l’aventure d’une nuit que d’une liaison durable et il en changera souvent ; le dernier en date s’avérera être un malfrat, Arnold Murray qui commencera par lui faire les poches avant que de passer au cambriolage. Et là, Alan Turing commettra l’erreur de sa vie en portant plainte. Les deux hommes sont traduits en justice et condamnés le 31 mars 1952. Il est à proprement parler ahurissant qu’il ait été doté d’une candeur telle qu’il n’ait pas réalisé qu’il prenait ainsi un bâton pour se faire battre [il avait été véritablement fasciné par Blanche Neige de Walt Disney qu’il avait vue plusieurs fois…]. Il savait que la loi anglaise de 1885 était d’une impardonnable dureté, il ne pouvait ignorer qu’un demi-siècle plus tôt, Oscar Wilde avait écopé de deux ans de prison pour le même motif. Il porte plainte donc, et dès lors doit tout déballer de sa vie privée ; le serment qu’il a prêté à l’armée de tenir à jamais secret ses travaux couronnés de succès pour casser Enigma, l’empêche de faire état des services rendus à son pays…. Et l’armée le laisse serrer le nœud de la corde qui le tuera. On lui laisse un choix : soit vous allez en prison, soit vous prenez un traitement qui casse votre libido – il choisira la 2° solution et se suicidera au cyanure le 8 juin 1954. On le considère comme le père de l’informatique et de l’I.A. – l’Intelligence Artificielle.