| Publié par (l.peltier) le 27 novembre 2008 | En savoir plus |

5 06 1454

Assis sur un banc en compagnie d’une belle – Ysabeau -, à proximité de Saint Benoît, François Villon a le déplaisir d’être provoqué par Philippe Sermoise, un prêtre, qui le blesse à la lèvre d’un coup de dague. Il riposte et c’est avec une blessure à l’aine que s’enfuit Philippe Sermoise ; François Villon le poursuit, lui lance une pierre à la tête et va se faire recoudre chez un barbier. Philippe Sermoise mourra deux jours plus tard à l’hôpital.

À partir de ce jour, Villon se cache : le port d’arme est interdit par la loi (mais chaque homme a la sienne), et l’homicide est toujours sanctionné par la potence, hors la légitime défense. Le régime de la liberté surveillée n’existe pas : le suspect peut toujours présenter une requête en grâce auprès du roi, par lettre, mais la réponse peut attendre un ou deux ans. Fuir, c’est la seule manière d’éviter la prison. Villon fait sa requête auprès du roi, mais il la fait par deux fois et sous deux identités différentes.

Il va devenir proche de la Coquille, un vaste gang organisé.

La Coquille s’est recomposée dans les années trente du XV° siècle, principalement en Bourgogne, à partir des débris des bandes d’Écorcheurs, mercenaires démobilisés de la guerre de Cent ans, rassemblant Faux-Visages, Caïmans (moines mendiants), Goliards (clercs vagabonds), paysans las de voir leurs récoltes ravagées, bref, tous ceux que la misère des temps a jeté sur les routes.

Cette organisation mafieuse, très hiérarchisée, se déploie et diverses branches et spécialités : crocheteurs (ouvreurs de coffres qui manient le daviot, ou petit David), rueurs (fauteurs de vol à main armée), beffleurs (biaiseurs de cartes et pipeurs de dés), faux monnayeurs, blancs coulons (qui dévalisent en duo les marchands dans les auberges, l’un des deux comparses se faisant passer lui aussi pour victime), vendangeurs (coupeurs de bourse) et envoyeurs (dont Boris Vian mettra en scène les héritiers dans Arthur, où t’as mis le corps ?)

En 1455 a lieu à Dijon un grand procès de soixante Coquillards. Et les minutes du procès rapportent que lesdits Coquillards ont entre eulx ung langaige exquis, que autres gens ne scevent entendre s’ilz ne lont revely et aprins, par lequel langaige ils cognoissent ceulx qui sont de ladite Coquille… Autrement dit, les Coquillards jactent l’argot, et seul qui en est au parfum est un frangin. Or Villon écrit dans ce jargon, cet exquis langaige, trois balades qu’on peut dater – pour l’une au moins – par la référence aux pendaisons de Cayeux (1457) et de Montigny (1460). Était-il de cette bande bien avant ?

[…] La France où naît [en 1431] Villon est un monde violent, marqué par la destruction des cadres légaux et financiers. Les Lombards qui géraient la banque naissante ont fui, laissant la place à une jungle commerciale où tous les trafics sont permis – ou tentés -. La justice est arbitraire et expéditive. Même si les étudiants dépendent de la loi ecclésiale, celle-ci comprend aussi la peine de mort : ainsi le chapelain Villon [son père adoptif auprès duquel l’avait placé sa mère à l’âge de sept ans] dispose en Bourgogne du droit de justice avec une potence à son usage. Les faux-monnayeurs sont ébouillantés vifs puis pendus. On pend pour un vol aussi souvent, sinon plus, que pour un meurtre. Tout homme est armé d’une dague, même si le droit l’interdit. La réponse à l’injure, comme l’état d’ébriété sont des circonstances atténuantes aux meurtres commis.

Le Villon qui transparaît dans les archives judiciaires n’est ni pire ni meilleur que le Parisien moyen de son époque. Serait-il pire cela ne change rien car le poète n’est pas tenu d’être au-dessus de son époque ni meilleur que la société dans laquelle il vit.

Michel Arbatz. Je connais que pauvres et riches. Le testament Villon. Le temps qu’il fait 2016

1455

Les Turcs prennent Phocée où les génois avaient le contrôle sur les mines d’alun, indispensable à l’industrie textile dont il fixe les couleurs : c’est une catastrophe pour l’occident qui s’en relèvera malgré tout 7 ans plus tard en 1462 en découvrant des mines d’alun à Tolfa, près de Rome.

Le sel, d’où vient le salaire, lorsque les légionnaires romains étaient payés en sel, garde de par le monde son caractère bien particulier, ainsi que le rapportent à 50 ans d’intervalle deux chroniqueurs portugais, de leurs voyages en Afrique Noire et Saharienne :

Les rois donnent plus d’or en échange du sel que de toute autre marchandise. Ils le consomment eux-mêmes, comme leur bétail et prétendent que, sans le sel, ni eux, ni leurs troupeaux, ne pourraient ni subsister, ni prospérer […] D’ailleurs, il y a plusieurs de leurs maladies internes ou celles de leur bétail [1] qu’ils guérissent en mangeant du sel.

Valentin Fernandes. Description de la côte d’Afrique de Ceuta au Sénégal. 1506-1507

Dans ces lieux, la chaleur est telle qu’à certains moments de l’année le sang se putréfie, de sorte que [si les animaux] n’avaient le sel comme médecine, ils mourraient.

Alvize Ca’ Da Mosto. Voyage en Afrique Noire d’Alvize Ca’ Da Mosto

Le même homme, étant parmi les premiers explorateurs d’occident, arrivait dans ces territoires avec des yeux neufs, même si l’esclavage était déjà au cœur des relations : Je passai le dit fleuve de Sénégal avec ma caravelle, et je parvins en naviguant au pays de Bodumel [l’actuel Sénégal, le fleuve ayant son embouchure à St Louis, au nord du pays]. Ce nom est le nom du seigneur et n’est pas vraiment son nom, et l’appeler terre de Bodumel, c’est comme dire pays de tel seigneur ou comte.

Je m’arrêtai à ce lieu avec ma caravelle pour prendre contact avec ce seigneur. Pour cela, j’avais eu information par d’autres Portugais, qui avaient eu affaire avec lui, qu’il était une personne de bien et seigneur auquel on peut se fier, il payait réellement ce qu’il prenait, et comme j’avais apporté avec moi quelques chevaux d’Espagne et d’autres choses nécessaires qui sont très demandées dans le pays des Noirs, je décidai d’essayer mon fait avec ce seigneur.[…] et brièvement le susdit seigneur comprit la chose, chevaucha et vint au rivage avec environ 13 chevaux et 150 piétons, et m’envoya dire de lui faire plaisir de descendre à terre et d’aller le voir, qu’il me ferait honneur et prix. Donc, connaissant sa bonne renommée, j’y allai ; et il me fit grande fête ; et après beaucoup de paroles, je lui donnai mes chevaux et tout ce qu’il voulut, et me fiai à lui. Et il me pria d’aller chez lui, dans ses terres, qui étaient à environ 25 milles du rivage, et que là il me payerait ce dont il était débiteur ; il fallait vraiment que j’attende quelques jours, car pour ce qu’il avait reçu de moi, des chevaux et des choses, il m’avait promis cent esclaves. Moi je lui donnai mes chevaux avec leurs équipements et d’autres choses, le tout me coûta une somme supérieure à 300 ducats : je décidai donc d’aller avec lui.

[…] Les Noirs acourayaient tous pour me veoyr, comme une grande merveille, leur semblant grand-chose la veüe d’un chrétien dont ils n’avoyent qu’ouy parler. Et ne s’étonnoyent moins de ma blancheur que de mes habits à l’espagnole, une jupe de damas noir avec un petit manteau pardessus. Si que les uns me manioyent les mains et les bras qu’ils frotoyent, ayant mis leur salive pardessus pour veoyr si la blancheur procédoyt de fard ou teinture ou bien si c’étoyt chair.

[…] Ils [les commerçants arabes] vont chez les Noirs, mais aussi dans nos terres de Barbarie. Ils sont nombreux et ont quantité de chameaux qui leurs servent à transporter du cuivre de Barbarie, de l’argent et d’autres marchandises à Tombouctou et au pays des Noirs. […] Et ils en rapportent de l’or et de la malaguette [poivre de Guinée, nommé encore graines de paradis]

Alvize Ca’ Da Mosto. Relation des voyages à la côte occidentale d’Afrique. 1455-1457

1456

Les Turcs occupent Athènes ; en 1460 ce sera la Morée, la Bosnie en 1462-1466, l’Herzégovine en 1481. Mais ils sont tenus en échec devant Belgrade, par Jean Hunyadi, régent de Hongrie, qui met en déroute Mehmet II devant Belgrade assiégée : la plus grande parmi ses nombreuses réussites, et la dernière, car il succomba à ses blessures :

Hunyadi est le personnage le plus vénéré de l’histoire hongroise ; les Roumains le revendiquent à juste titre comme un des leurs ; il fut le plus grand champion, au quinzième siècle, de toute la chrétienté. Il était entré tout jeune au service du roi Sigismond de Hongrie (le fils du roi aveugle de Bohême tué à Crécy ; ultérieurement empereur du Saint Empire), et l’on prétendait parfois qu’il en était le fils naturel. Il remporta de brillantes victoires, gouverna la Transylvanie à une période difficile, avant d’administrer l’ensemble du royaume. Grâce à sa campagne dans les Balkans, il brisa le pouvoir du sultan en Herzégovine, Bosnie, Serbie, Bulgarie et Albanie ; et sa plus grande réussite consista à mettre en déroute, sous Belgrade assiégée, l’armée de Mehmet II, trois ans après que ce sultan conquérant eut pris Constantinople. Cette délivrance, le triomphe remporté sur l’invincible Mehmet, étaient journellement célébrés par des carillons, à midi, dans tout le monde catholique. Ils continuent de l’être en Hongrie. Cette victoire donnait un répit supplémentaire au royaume, jusqu’à la bataille de Mohacs, soixante-dix ans plus tard. Connu dans toute l’Europe sous le nom de Chevalier Blanc, ce ne fut pas seulement un grand chef militaire et un homme d’État, mais un roc de dignité morale, dans un royaume et à une époque abondant en conspirations.

Né au temps des Plantagenets, c’est un contemporain de Jeanne d’Arc et de la guerre des Deux Roses. (C’est seulement grâce à ce genre de rapprochements, et parfois en m’aidant aussi des costumes, que je suis en mesure d’arrimer ces personnages historiques dans leur période ; je me permets donc de les glisser ici et là dans ces pages, dans l’hypothèse où mon lecteur me ressemblerait.) Les enjolivements architecturaux sur la façade du château étaient peut-être dus à son célèbre fils, qui l’agrandit. Mathias, quoique un peu différemment, fut aussi remarquable que son père. On lui donne généralement le nom de Mathias Corvin, d’après le corbeau figurant sur son bouclier ; il prit part aux campagnes de son père dès l’âge de douze ans ; par la suite, il fut élu au trône de Hongrie par quarante mille nobles intrépides, réunis sur le Danube gelé, et devint l’un de leurs plus grands rois. De nouvelles victoires sur les Turcs vinrent poursuivre l’œuvre paternelle dans les Balkans ; il éparpilla les armées des Polonais et de l’empereur, et affronta les hussites ; les catholiques tchèques l’élurent roi de Bohême. Il investit Breslau, occupa Ancône, reprit Otrante aux Turcs, et sa soumission d’une moitié de l’Autriche fut parachevée par une entrée triomphale à Vienne. Il n’eut pas que des talents martiaux, mais aussi d’homme d’État, de législateur, d’orateur, et même d’érudit singulièrement averti qui avait coutume de passer la moitié de la nuit à lire. S’il faut en croire un historien anglais, c’est indiscutablement le plus grand homme de son temps, et l’un des plus grands souverains de tous les temps. Profondément cultivé, polyglotte, humaniste passionné, il fonda la fabuleuse bibliothèque Corvine et construisit de nombreux palais – un splendide prince de la Renaissance, en fait ; mais à la différence de plusieurs d’entre eux (continue notre historien) bien qu’il ait fait l’expérience de l’ingratitude et de la traîtrise, il ne se rendit jamais coupable d’une seule action cruelle ou dictée par l’esprit de revanche.

Patrick Leigh Fermor. Entre fleuve et forêt. Payot 1992.

Si Hunyadi père et fils sont aussi populaires en Hongrie, c’est aussi parce qu’ils sont les seuls, en 6 siècles de succession de souverains à la tête de la Hongrie, à être Hongrois. Tous les autres avant comme après eux, venaient qui de France, qui d’Autriche, qui de Pologne. Les Hunyadi étaient nés à Kolozsvár en Transylvanie, à l’est de Budapest.

Fra Filippo Lippi, né à Florence, carme depuis l’âge de 15 ans, grand peintre de la première renaissance italienne, est nommé à 50 ans chapelain du couvent Sainte Marguerite à Prato. Il y remarque la beauté de la nonne Lucrezia Buti, la séduit et, quand elle se révèle être enceinte, part avec elle sous d’autres cieux. Il est le maître de Botticelli, qui le deviendra de son fils, Filippino Lippi. Le modèle de la Vierge à l’enfant et deux anges, aux Offices de Florence, n’est autre que Lucrezia Buti, et l’enfant Jésus, Filippino.

Si un artiste a véritablement du talent et quelque vice, même laid et que la morale réprouve, son talent cachera ce dernier…

Cosme de Médicis

1465

7 09 1457

Georges Castriota, dit Skanderberg, d’une famille qui domine le nord de l’Albanie, a lui aussi été élevé à la cour de Murad II en étant otage. Il s’est même converti à l’islam, mais il profite des guerres entre Turcs et Polonais pour regagner son pays, y organiser la résistance et infliger une défaite aux Turcs à Abulene, acquérant ainsi une stature européenne. Il mourra 11 ans plus tard.

1459

Les Turcs consolident leur pénétration dans les Balkans avec la victoire de Sméredevo, à l’est de Belgrade, sur la route des Portes de Fer : on est à la confluence de la Morava, affluent de la rive gauche du Danube, et du Danube : le chemin pour la Hongrie est libre.

vers 1460

Venant probablement de Mandchourie, le sarrasin est introduit en Normandie, puis en Bretagne.

Un agent des Médicis achète en Macédoine un manuscrit grec contenant 14 des 15 traités qui composent les écrits hermétiques. Marsile Ficin, brillant intellectuel de l’époque, lui aussi au service des Médicis, traduit tout cela. L’hermétisme d’Hermès Trismégiste est une gnose à mi-parcours entre religion et magie, dont l’inspiration puisait sa source chez Moïse – pas moins – inspiré par Thot dieu égyptien du calcul et du savoir, dont l’équivalent grec était Hermès, qualifié de Trismégiste – trois fois grand – . Il faudra attendre 1614 pour qu’Isaac Casaubon, protestant genevois démontre que ces écrits ne pouvaient avoir été contemporains de Moïse et qu’ils avaient été rédigés bien après le commencement de l’ère chrétienne. En attendant, donc, pendant 150 ans – sans compter ceux qui ne voulurent pas croire les conclusions de Casauban – l’ouvrage rencontra un énorme succès bien sur chez les Médicis, mais encore par exemple auprès de Philippe II d’Espagne : l’impact de ces textes fut pour l’époque au moins aussi important que la découverte des Manuscrits de la Mer Morte pour la nôtre. L’ancienneté était à cette époque un certificat de respectabilité. On trouvait dans le corpus de ce texte un mélange de néo-platonisme et de mysticisme, de magie et de métaphore, des mystères que seul l’initié, le mage, pouvait comprendre. C’était l’univers aristotélico-ptolémaïque des sphères, mais conduit par des êtres divins et fonctionnant grâce à la magie, l’astrologie, l’alchimie et autres sciences occultes. Il y a des chapitres consacrés à la Kabbale – le mysticisme ésotérique juif fondé sur la tradition orale que Dieu aurait transmise à Moïse, et sur une numérologie sophistiquée -. D’autres chapitres traitent de différentes pratiques occultes. L’unité de tout cela se fait dans une piété intense et pénétrante. Sa philosophie enseignait que l’homme peut trouver en lui les éléments divins. Tous le corpus hermétique visait à encourager les efforts individuels pour atteindre à une compréhension intuitive de Dieu et du salut, avec le concours permanent d’Hermès.

L’affaire ne fût pas sans incidence sur le cours pris par la science : Progressivement la critique de Casauban gagna un terrain fertile et détourna peu à peu les hommes de cette forme particulière du mysticisme de la Renaissance. La critique des textes par Casaubon n’engendra pas à elle seule la nouvelle race des philosophes naturalistes, tels que Galilée et Newton, qui transformèrent la conception humaine de l’univers ; d’autres facteurs y travaillèrent aussi. Mais elle joua un rôle, en facilitant l’achèvement d’un processus de sevrage : pour partie grâce à elle, les érudits de la Renaissance se dégagèrent de la magie, de telle sorte que ceux du XVII° siècle furent en mesure de considérer le monde physique sans recourir à la magie ou à la kabbale.

Colin Ronan. Histoire mondiale des sciences. Seuil 1988

19 06 1461

Louis XI vient de monter sur le trône de France. Sa volonté très affichée d’indépendance quand il n’était que Dauphin l’a fait s’opposer à bien des officiers qui n’avaient fait qu’obéir à son père : il les congédie. Ce sera une de ses seules erreurs. Il lui faut rapidement ferrailler contre ses anciens compagnons, regroupés dans la ligue du Bien public ; l’issue incertaine de la bataille de Montlhéry en 1465 lui permet cependant de tenir Paris et de négocier.

Il va faire venir des Italiens pour créer une industrie de la soie, des Allemands pour relancer les mines. Il va fonder à Lyon des foires à même de concurrencer celle de Genève, il développe le commerce méditerranéen à Marseille.

Il crée une poste royale, destinée aux communications gouvernementales, avec des relais [2] espacés de 4 lieues afin que les Coureurs de France, les facteurs de l’époque, puissent changer de cheval et porter leurs messages partout en France. 4 lieues représentent un peu moins de 16 km.

Louis XI, porteur du collier de l’ordre de Saint-Michel. Toile de Georges A. L. Boisselier, 1925.

On ne sait pas vraiment si les Coureurs de France étaient aussi performants que leurs collègues mongols, mais ces derniers n’avaient sans doute pas d’accortes filles d’aubergiste à courtiser pour s’attarder aux relais : cela se passe dans les années 1920… mais qu’importent les différences de siècles, les histoires d’hommes et de chevaux sont les mêmes depuis que le second a adopté le premier.

Le prince Choultoun Beyli nous donna un très bon guide, un vieux Mongol nommé Tzéren qui savait lire et écrire le russe à la perfection. C’était un personnage très intéressant, qui remplissait les fonctions d’interprète auprès des autorités mongoles et quelquefois auprès du commissaire chinois. Peu de temps auparavant, il avait été envoyé à Pékin, en mission spéciale, avec des dépêches très importantes et cet incomparable cavalier avait fait le trajet d’Ouliassoutaï à Pékin, c’est-à-dire, deux mille huit cent kilomètres en neuf jours, si incroyable que cela puisse paraître. Il se prépara à ce voyage en se serrant l’abdomen, la poitrine, les jambes, les bras et le cou avec de forts bandages de coton pour se protéger contre les efforts musculaires que devaient occasionner de si longues heures en selle. À sa toque, il portait trois plumes d’aigle, pour marquer qu’il avait reçu l’ordre de voler aussi vite qu’un oiseau. Armé d’un document spécial appelé tzara , qui lui donnait le droit de recevoir, à chaque relais de poste, les meilleurs chevaux, un pour le relais, et un autre tout sellé qu’il menait à la bride comme cheval de rechange, en même temps que deux oulatchens [3] ou gardes pour l’accompagner et ramener les chevaux du relais précédent (ou ourton), il accomplit au grand galop chaque trajet de vingt-cinq à quarante kilomètres entre chaque relais, ne s’arrêtant que juste le temps de changer de chevaux et d’escorte avant de repartir. En avant de lui galopait un oulatchen avec les meilleurs chevaux afin d’annoncer son arrivée et de préparer les nouvelles montures au prochain relais. Chaque oulatchen avait trois chevaux, de telle sorte qu’il pouvait sauter de celui qui était épuisé et le laisser pâturer jusqu’à son retour où il le retrouvait et le ramenait. Tous les trois relais, sans quitter la selle, on lui donnait une tasse de thé vert chaud, salé, et il continuait sa course vers les sud. Après dix-sept ou dix-huit heures de cette chevauchée, il s’arrêtait à l’ourton pour y passer la nuit – ou ce qu’il en restait – dévorait un gigot de mouton bouilli et dormait. Ainsi il mangeait une fois par jour, et cinq fois par jour prenait du thé ; et c’est de cette façon qu’il fit le trajet en neuf jours !

Ferdynand Ossendowski. Bêtes, Hommes et Dieux. Plon 1924

Le réalisme gagne du terrain : En matière d’affaires d’État, on n’attend pas que le crime soit commis pour le punir : on le prévient… Comme on ne punit pas seulement pour le mal qui a été fait, mais pour l’exemple, c’est se rendre coupable que de pardonner des crimes qui troublent la société civile et qui par l’habitude deviennent contagieux.

Le Rosier des guerres, écrit pour l’instruction du futur Charles VIII

Il inaugure une tradition malheureuse du Mont Saint Michel, en y installant l’une de ses fameuses fillettes, rien d’autre qu’une cage pour prisonnier où celui-ci ne peut même pas se tenir debout. Louis XIV, Louis XV, les Révolutions poursuivront cet usage de prison. Sous la Terreur, on n’hésitera pas à renommer la Bastille des mers, Mont Libre !

En 1847, Gustave Flaubert le visitera dans cette fonction : La route de Pontorson au Mont Saint-Michel est tirante à cause des sables. Notre chaise de poste (car nous allons aussi en chaise de poste) était dérangée à tous moments par quantité de charrettes remplies d’une terre grise que l’on prend dans ces parages et que l’on exporte je ne sais où pour servir d’engrais. Elles augmentent à mesure qu’on approche de la mer et défilent ainsi pendant plusieurs lieues, jusqu’à ce que l’on découvre enfin les grèves abandonnées d’où elles viennent. Sur cette étendue blanche ou les tas de terre élevés en cônes ressemblaient à des cabanes, tous ces chariots dont la longue file ondulante fuyait dans la perspective nous rappelaient quelque émigration des barbares qui se met en branle et quitte ses plaines.

L’horizon vide se prolonge, s’étale et finit par fondre ses terrains crayeux dans la couleur jaune de la plage. Le sol devient plus ferme, une odeur salée vous arrive, on dirait un désert dont la mer s’est retirée. Des langues de sable, longues, aplaties l’une sur l’autre, se continuant indéfiniment par des plans indistincts, se rident comme une onde sous de grandes lignes courbes, arabesques géantes que le vent s’amuse à dessiner sur leur surface. Les flots sont loin, si reculés qu’on ne les voit plus, qu’on n’entend pas leur bruit, mais je ne sais quel vague murmure, insaisissable, aérien, comme la voix même de la solitude qui n’est peut-être que l’étourdissement de ce silence.

En face, devant nous, un grand rocher de forme ronde, la base garnie de murailles crénelées, le sommet couronné d’une église, se dresse, enfonçant ses tours dans le sable et levant ses clochetons dans l’air. D’énormes contreforts qui retiennent les flancs de l’édifice s’appuient sur une pente abrupte d’où déroulent des quartiers de rocs et des bouquets de verdure sauvage. À mi-côte, étagées comme elles peuvent, quelques maisons, dépassant la ceinture blanche de la muraille et dominées par la masse brune de l’église, clapotent leurs couleurs vives entre ces deux grandes teintes unies.

La chaise de poste allait devant nous, nous la suivions de loin, d’après le sillon de ses roues qui creusaient des ornières ; elle s’enfonçait dans l’éloignement, et sa capote que l’on apercevait seule, s’enfuyant, avait l’air d’un gros crabe qui se traînait sur la grève.

Çà et là, des courants d’eau passaient ; il fallait remonter plus loin. Ou bien c’étaient des places de vase qui se présentaient à l’improviste encadrant dans le sable leurs méandres inégaux.

À nos côtés cheminaient deux curés qui venaient aussi voir le Mont Saint-Michel. Comme ils avaient peur de salir leurs robes neuves, ils les relevaient autour d’eux pour enjamber les ruisseaux et sautaient en s’appuyant sur leurs bâtons. Leurs boucles d’argent étaient grises de la boue que le soleil y séchait à mesure, et leurs souliers trempés bâillaient en flaquant à tous leurs pas.

Le mont cependant grandissait. D’un même coup d’œil nous en saisissions l’ensemble et nous voyions, à les pouvoir compter, les tuiles des toits, les tas d’orties dans les rochers et, tout en haut, les lames vertes de la persienne d’une petite fenêtre qui donne sur le jardin du gouverneur.

La première porte, étroite et faite en ogive, s’ouvre sur une sorte de chaussée de galets descendant à la mer ; sur l’écu rongé de la seconde, des lignes onduleuses taillées dans la pierre semblent figurer des flots, par terre, des deux côtés, sont étendus des canons énormes faits de barres de fer reliées avec des cercles pareils. L’un d’eux a gardé dans sa gueule son boulet de granit ; pris sur les Anglais, en 1423, par Louis d’Estouville, depuis quatre siècles ils sont là.

Cinq ou six maisons se regardant en face composent toute la rue ; leur alignement s’arrête et elles continuent par les raidillons et les escaliers qui mènent au château, se succédant au hasard, juchées, jetées l’une par-dessus l’autre.

Pour y aller, on monte d’abord sur la courtine dont la muraille cache aux logis d’en bas la vue de la mer. La terre paraît sous les dalles fendues ; l’herbe verdoie entre les créneaux, et dans les effondrements du sol s’étalent des flaques d’urine qui rongent les pierres grises. Le rempart contourne l’île et s’élève par des paliers successifs. Quand on a dépassé l’échauguette qui fait angle entre les deux tours, un petit escalier droit se présente ; de marche en marche, en grimpant, s’abaissent graduellement les toits des maisons dont les cheminées délabrées fument à cent pieds sous vous. Vous voyez à la lucarne des greniers le linge suspendu sécher au bout d’une perche, avec des haillons rouges recousus, ou se cuire au soleil, entre le toit d’une maison et le rez-de-chaussée d’une autre, quelque petit jardin grand comme une table où les poireaux languissant de soif couchent leurs feuilles sur la terre grise ; mais l’autre face du rocher, celle qui regarde la pleine mer, est nue, déserte, si escarpée que les arbustes qui y ont poussé ont du mal à s’y tenir et, tout penchés sur l’abîme, semblent prêts à y tomber.

Bien haut, planant à l’aise, quand vous êtes ainsi à jouir d’autant d’étendue que s’en peuvent repaître des yeux humains, que vous regardez la mer, l’horizon des côtes développant son immense courbe bleuâtre, ou, dressée sur sa pente perpendiculaire, la muraille de la Merveille, avec ses trente-six contreforts géants, et qu’un rire d’admiration vous crispe la bouche, tout à coup, vous entendez dans l’air claquer le bruit sec des métiers. On fait de la toile. La navette va, bat, heurte ses coups brusques ; tous s’y mettent, c’est un vacarme.

Entre deux fines tourelles représentant deux pièces de canon sur leur culasse, la porte d’entrée du château s’ouvre par une voûte longue où un escalier de granit s’engouffre. Le milieu en reste toujours dans l’ombre, éclairé qu’il est à peine par deux demi-jours, l’un qui arrive d’en bas, l’autre qui tombe d’en haut par l’intervalle de la herse ; c’est comme un souterrain qui descendrait vers vous.

Le corps de garde est, en entrant, au haut du grand escalier. Le bruit des crosses de fusil retentissait sous les voûtes avec la voix des sergents qui faisaient l’appel. On battait du tambour.

Cependant un garde-chiourme nous a rapporté nos passeports que M. le gouverneur avait désiré voir ; il nous a fait signe de le suivre, il a ouvert des portes, poussé des verrous, nous a conduits à travers un labyrinthe de couloirs, de voûtes, d’escaliers. On s’y perd, une seule visite ne suffisant pas pour comprendre le plan compliqué de toutes ces constructions réunies où, forteresse, église, abbaye, prisons, cachots, tout se trouve, depuis le roman du XI° siècle jusqu’au gothique flamboyant du XVI°. Nous ne pûmes voir que par un carreau, et nous haussant sur la pointe des pieds, la salle des Chevaliers qui, servant maintenant d’atelier de tissage, est par ce motif interdite aux gens. Nous y distinguâmes seulement quatre rangs de colonnes à chapiteaux ornés de trèfles et supportant une voûte sur laquelle filent des nervures saillantes. À deux cents pieds au-dessus du niveau de la mer, le cloître est bâti sur cette salle des Chevaliers. Il se compose d’une galerie quadrangulaire formée par une triple rangée de colonnettes en granit, en tuf, en marbre granitelle ou en stuc fait avec des coquillages broyés. L’acanthe, le chardon, le lierre et le chêne s’enroulent à leurs chapiteaux ; entre chaque ogive bonnet d’évêque, une rosace en trèfle se découpe dans la lumière ; on en a fait le préau des prisonniers.

La casquette du garde-chiourme passe le long de ces murs où l’on voyait rêver jadis le crâne tonsuré des vieux bénédictins travailleurs, et le sabot du détenu bruit sur ces dalles que frôlaient les robes des moines soulevées par les grosses sandales de cuir qui se ployaient sous leurs pieds nus.

L’église a un chœur gothique et une nef romane, les deux architectures étant là comme pour lutter de grandeur et d’élégance. Dans le chœur l’ogive des fenêtres est haute, pointue, élancée comme une aspiration d’amour ; dans la nef, les arcades l’une sur l’autre ouvrent rondement leurs demi-cercles superposés, et sur la muraille montent des colonnes rondes qui grimpent droites comme des troncs de palmier. Elles appuient leurs pieds sur des piliers carrés, couronnent leurs chapiteaux de feuilles d’acanthe, et continuent au-delà par de puissantes nervures qui se courbent sous la voûte, s’y croisent et la soutiennent.

Il était midi. Par la porte ouverte le grand jour entrant faisait ruisseler ses effluves sur les pans sombres de l’édifice.

La nef séparée du chœur par un grand rideau de toile verte est garnie de tables et de bancs, car on l’a utilisée en réfectoire.

Quand on dit la messe, on tire le rideau, et les condamnés assistent à l’office divin sans déranger leurs coudes de la place où ils mangent : cela est ingénieux.

Pour agrandir de douze mètres la plate-forme qui se trouve au couchant de l’église, on a tout bonnement raccourci l’église ; mais comme il fallait une entrée quelconque, un architecte a imaginé de fermer la nef par une façade de style grec ; puis, éprouvant peut-être des remords ou voulant, ce qui est plus croyable, raffiner son œuvre, il y a rajouté après coup des colonnes à chapiteaux assez bien imités du XI° siècle, dit la notice. Taisons-nous, courbons la tête. Chacun des arts a sa lèpre particulière, son ignominie mortelle qui lui ronge le visage. La peinture a le portrait de famille, la musique a la romance, la littérature a le critique et l’architecture a l’architecte.

Les prisonniers marchaient sur la plate-forme, tous en rang, l’un derrière l’autre, les bras croisés, ne parlant pas, dans ce bel ordre enfin que nous avions contemplé à Fontevrault. C’étaient les malades de l’infirmerie auxquels on faisait prendre l’air et qu’on distrait ainsi pour les guérir.

L’un d’eux relevant les pieds plus haut que les autres et se tenant les mains à la veste du compagnon qui était devant lui, suivait la file en trébuchant. Il était aveugle. Pauvre misérable ! Dieu l’empêche de voir et les hommes lui défendent de parler ! Il avait l’air doux cependant, et sa figure aux yeux fermés souriait sous les chauds rayons du soleil.

Après avoir donné la pièce à notre garde-chiourme, qui nous fit en signe de remerciement une grimace de chat-tigre, nous redescendîmes les escaliers et, cinq minutes après, nous étions de retour dans l’intérieur du village où des femmes, assises devant les portes, faisaient des filets sur leurs genoux.

Gustave Flaubert. Par les champs et par les grèves 1847. Arléa 2007

1461

François de Montcorbier, dit François Villon, maître es Arts, bretteur, cambrioleur, souteneur, mais aussi poète, est enfermé dans les geôles de l’évêque d’Orléans, d’où il sortira par la grâce de l’avènement de Louis XI … mais un peu plus tard, c’est le prévôt de Paris qui demandera sa pendaison, qu’il parviendra à faire transformer en bannissement.

François Villon a écrit La ballade des pendus les derniers jours de l’an 1462, peut-être les premiers de 1463, alors qu’il attendait la mort dans les geôles du Châtelet. Il avait été torturé, soumis à la question de l’eau. Il était promis à la pendaison. Il attendait. Un jugement devait être rendu en appel, sur l’île de la Cité. Il s’y accrochait sans y croire. Il s’y voyait François au bout de sa corde, avec les autres, prenant place au sein de la vaste confrérie des pantins en putréfaction. Il écrit avec le rire raboteux des détresses toutes puissantes.

Sa ballade tient. Nul besoin de l’adapter. Cela fera bientôt six cents ans. Certains mots se sont éloignés, ils ont aussi gagné en force de frappe. Le monde de Villon n’est plus, la nuit incertaine dans laquelle nous promenons nos babils demeure. Ce qui a tenu dans la ballade, c’est la fraternité sans rime ni raison, la folle terreur fraternelle grossie avec les siècles. C’est passé dans un corps, dans une voix, puis dans des milliers d’autres corps, par d’autres voix ; et c’est là, dans les nôtres. Sorcellerie ! La Ballade des pendus prolongea un peu la vie du prisonnier du Châtelet. Il fut libéré. Il disparut.

Je dis ces vers avec ma peau, les vers raides, fragiles et somptuaires, l’humanité souffreteuse entre les murs des prisons. Les mots sonnaient pour tous, ils étaient à leur aise. Un maton s’est approché. Il a soulevé l’œilleton. Je poursuivis sous son regard interloqué. Il repartit. Il jugea que je n’étais pas plus insane que les autres. Il me laissa avec Villon.

Yoann Barnereau. Dans les geôles de Sibérie. Stock 2020. Ex directeur de l’Alliance française à Irkoutsk. En 2014, les Russes l’emprisonneront un peu plus de deux mois, puis le mettront en résidence surveillée, d’où il s’évadera.

Ballade des Pendus, 1463

Frères humains qui après nous vivez,

N’ayez les cœurs contre nous endurcis,

Car, si pitié de nous pauvres avez,

Dieu en aura plutôt de vous mercis.

Vous nous voyez ci accrochés (attachés) cinq, six

Quant à la chair que trop avons nourrie,

Elle est piéça dévorée et pourrie,

Et nous, les os, devenons cendre et poudre.

De notre mal personne ne s’en rie ;

Mais priez Dieu que tous nous veuille absoudre !

Si frères vous clamons, pas (point) n’en devez

Avoir dédain, quoique fûmes occis

Par justice. Toutefois, vous savez

Que tous hommes n’ont pas bon sens rassis ;

Excusez-nous, puisque sommes transis,

Envers le fils de la Vierge Marie,

Que sa grâce ne soit pour nous tarie,

Nous préservant de l’infernale foudre.

Nous sommes morts, âme ne nous harie ;

Mais priez Dieu que tous nous veuille absoudre !

La pluie nous a débués et lavés,

Et le soleil desséchés et noircis ;

Pies, corbeaux nous ont les yeux cavés,

Et arraché la barbe et les sourcils.

Jamais nul temps nous ne sommes assis ;

Puis çà, puis là, comme le vent varie,

À son plaisir sans cesser nous charrie,

Plus becquetés d’oiseaux que dés à coudre.

Ne soyez donc de notre confrérie ;

Mais priez Dieu que tous nous veuille absoudre !

Prince Jésus, qui sur tous a maistrie,

Garde qu’Enfer n’ait de nous seigneurie.

À lui n’ayons que faire ni que soudre.

Hommes, ici n’est point de moquerie ;

Mais priez Dieu que tous nous veuille absoudre !

et, dédiés à sa mère :

Femme je suis povrette et ancienne

Qui rien ne scay ; oncques lettre ne leuz

Au moustier voy dont je suis paroisienne

Paradis poinct, ou sont harpes et luz,

Et ung enfer ou damnez sont boulluz :

L’ung me faict paour, l’autre joye et liesse

Le karma de François Villon n’était pas partagé par tous… d’autres étaient d’une plus heureuse complexion : Premièrement du royaulme de France, pour ce que c’est le plus bel, le plus plaisant, le plus gracieux et le mieulx pourporcioné de tous les aultres, car il y a six moys d’esté et six moys d’iver, ce que n’a nul aultre royaulme.

Gille le Bouvier, héraut Berry. Livre de la description de pays.

17 06 1462

Mehmet II a envahi la Valachie (entre Hongrie et Bulgarie), à la tête de laquelle se trouve Vlad Tepes, qui n’entend pas se laisser faire : il l’attend cette nuit-là au coin du bois et c’est la nuit de la terreur : 15 000 turcs au tapis. Mehmet II poursuit tout de même sa conquête jusqu’à la capitale Târgoviste où l’accueillent 5 000 de ses compatriotes empalés : terrifié, il fait demi-tour.

Vlad II Dracul, communément Vlad Tepes, prince de Valachie, s’était échappé de la cour du sultan Murad II, où il avait été son otage. Il retrouvera son trône en son palais de Târgoviste où il avait donné une grande fête à laquelle il avait convié cinq cents boyards… qu’il avait fait tous empaler, comme il l’avait vu faire à la cour du sultan. Il faisait clouer sur leur tête les turbans des ambassadeurs turcs qu’il recevait. Il avait dévasté l’empire ottoman, avait été fait prisonnier des Hongrois pendant quinze ans et c’est l’amour de la fille de Mathias Corvin qui l’avait sauvé, avec obligation de se convertir au catholicisme. Il était alors rentré à Târgoviste en triomphateur, juste avant de mourir en 1477. La légende oubliera la conversion tardive pour en faire Dracula, indétrônable premier au hit parade des films d’horreur, avec pas moins de 223 films, vidéos qui lui sont consacrés ! On trouve cependant des récits qui cherchent à coller au plus près de la réalité :

Dans les annales roumaines, en revanche, Sighissoar doit d’être remarqué, au quinzième siècle, à un personnage étrange et compliqué ; n’était un travers particulier, il aurait pu laisser dans l’histoire le souvenir d’un héros. Vlad III de Valachie, sorti de la fameuse dynastie bessarabienne, était l’arrière petit-fils de Radu le Noir, le petit fils du prince guerrier Mircéa le Vieux et le fils de Vlad le Dragon – ainsi nommé, paraît-il, pour avoir reçu de son suzerain, l’empereur Sigismond, son allié et son ennemi, l’ordre du Dragon. Remis au sultan en otage alors qu’il n’était qu’un enfant, le troisième Vlad monta sur le trône valaque par la suite, et sut combattre les Turcs avec adresse et vigueur. Il revint au sultan Mehmet II, le conquérant de Constantinople, de le châtier pour ses succès. Mais une scène d’indicible horreur devait brusquement arrêter la marche de son expédition punitive : je veux parler d’une large vallée, pleine de milliers de cadavres turcs et bulgares vieux d’un an, empalés sur une forêt de pieux, pourrissant à mi-hauteur, cependant que le général du sultan, dans ses robes de cérémonie, était fiché sur le plus haut de tous. Le sultan, dont nous connaissons les traits aquilins et le turban neigeux et globuleux grâce au portrait de Bellini et à la médaille de Pisanello, avait été élevé au sang, comme un faucon ; mais ici, il recula, horrifié – certains prétendent que c’était par respect pour la barbarie de son vassal rebelle – et fondit en larmes. Car le travers de Vlad, tout au long de sa vie, fût d’empaler. Nombreux sont les bas-reliefs de bois sculpté qui montrent le prince festoyant dans les landes des Carpates, comme une pie-grièche dans son garde-manger, entre des taillis d’ennemis empalés.

En Roumanie, on l’avait toujours appelé Vald Tsepesh – l’empaleur -, mais pour les étrangers, qui pensaient à son père, Vlad le Dragon (Vlad Dracul), c’était le fils du dragon. (Dragon en roumain se dit Dracu, et le l postposé équivaut à l’article. D’où les exotiques Dracula, Drakole, etc., termes qu’on n’entendra jamais sur des lèvres roumaines, puisque improprement formés sur un Draculea tout juste possible, c’est-à-dire, fils du Dragon.)

Ce fut ce trisyllabe étrange et dramatique, nanti d’une vague aura sanguinolente, qui donna à Bram Stocker l’idée d’un comte Dracula vampire, volant dans la nuit en habit et cravate blanche pour planter ses crocs dans les gorges de ses victimes ; seul Tarzan, dans les décennies récentes, [et Superman, dans les toutes dernières décennies. ndlr] l’a détrôné au firmament de la popularité cinématographique. Mais le fait que la Transylvanie soit bien une région de châteaux, de forêts, de comtes et de vampires, et que des bribes confuses d’histoire locale aient réussi à s’imbriquer à l’arrière plan du roman, cela a toujours contribué, à mes yeux, à lui ôter le moindre charme. Et ce sont des gens qui devraient savoir de quoi ils parlent qui exploitent la confusion existant entre les deux personnages, si bien que les cars de touristes auxquels on indique le château de Dracula ne pensent pas, j’en ai peur, à la figure historique – ce prince coiffé de plumes au regard exorbité, à l’ample moustache, en ses cheveux longs, sa massue à ailettes et la palissade de pieux grossiers – mais à un comte élégant sous un chapeau d’opéra, vêtu d’une cape doublé de satin, aux incisives bizarres ; bref, à un être qui pourrait tout aussi bien recommander un après-rasage, enseigner le tango, ou scier une dame dans sa boite lors d’une matinée enfantine.

Patrick Leigh Fermor. Entre fleuve et forêt. Payot 1992

Circa 1450, portrait of Vlad Tepes or Vlad the Impaler, from a painting in Castle Ambras in the Tyrol

7 05 1463

Le feu ravage Toulouse, parti d’une boulangerie à proximité du cloître des Carmes : il va falloir plusieurs jours pour en venir à bout ; un violent vent d’autan l’attisait et les deux tiers de la vieille ville – plus de 7 000 maisons – seront détruits. Le boulanger, déclaré coupable, ne devra qu’à la grâce de Louis XI, de passage à Toulouse, d’échapper à la mort. Les capitouls favoriseront les constructions en maçonnerie, aux dépens de celles en bois, et c’est ainsi que Toulouse devint rose, la couleur des briques cuites. Au départ réservé aux grands édifices, l’emploi de la brique se généralisera au XVIII° siècle.

05 1463

À Saint Gall, en Suisse, sur les bords du lac de Constance, Mathys Spötge, tailleur de son état, dit son fait à L’Esprit Saint, car c’est jour de Pentecôte : Qu’est-ce que l’Esprit saint ? Je chie sur l’Esprit saint ! Il sera banni, après qu’on lui eût coupé la langue.

1467

Charles le Téméraire succède à son père Philippe le Bon à la tête du duché de Bourgogne. Il rêve de créer un royaume continu entre la France et l’Empire germanique, en annexant la Champagne et la Lorraine, en quelque sorte une reconstitution de la Lotharingie issue du partage de l’empire de Charlemagne.

14 10 1468

Lors de l’entrevue de Péronne entre Charles le Téméraire et Louis XI, la ville de Liège, soutenue par Louis XI, se soulève contre le Téméraire : retenu alors prisonnier, Louis XI doit assister à la sanglante répression de Liège. Grâce à l’entremise de Philippe de Commynes, il est libéré. Contre Charles, qu’il jugeait fol ou peu s’en fault, il ne commettra plus d’erreur et saura le contrer dans toutes ses entreprises.

Sa maxime favorite : Celui qui ne sait pas dissimuler ne sait pas régner.

1468

Sonni Ali Ber, qui aura régné de 1464 à 1492 sur l’empire Songhaï, s’empare de Tombouctou, marquant ainsi le début du déclin de l’empire du Mali. Il prendra Djenné en 1473, puis le Macina, se retrouvant alors à la tête d’un empire plus vaste que celui du Mali : il englobait la région d’Agadès à l’est, celle de Kano au sud. Il contrôlait aussi les mines de sel de Teghazza et de Taoudenni au nord, aujourd’hui à cheval sur la frontière Mali-Mauritanie.

Au sud du Sahara, pour ce qui concerne l’islam, on ignore certainement tout du mot œcuménisme, mais rien de sa pratique : On raconte qu’un souverain de Djenné fit construire une mosquée divisée en deux parties : l’une pour les musulmans, l’autre pour les païens. Jusqu’à la fin du XVIII° siècle, à la cour de Katsina du bétail fut sacrifié au Coran.

Les musulmans réagissaient diversement à un tel éclectisme. Au XVI° siècle, à Tombouctou, des clercs rigoureux, à l’exemple du maître algérien Al-Maghili, dénoncèrent une telle incroyance, tandis que d’autres plus accommodants, s’inspirant de l’érudit égyptien Al Suyuti, y voyaient l’effet d’une ignorance, que la piété permettrait peu à peu d’éradiquer par l’exemple. Dans la pratique, les musulmans s’opposèrent courageusement à certains rites autochtones, en particulier le sacrifice des serviteurs lors des funérailles des big men ; de telles pratiques avaient, au XIX° siècle, virtuellement disparu dans les régions sous influence islamique. Apparemment, les musulmans abolirent à Tombouctou la coutume, d’origine songhaï, de l’excision des femmes ; en règle générale ils considéraient comme mauvais la magie et les esprits non islamiques, même quand certains non-musulmans les jugeaient bénéfiques. Et pourtant, à certains égards, nombre de musulmans étaient des éclectiques, notamment à la frontière sud de l’islam, où de nombreux récits nous décrivent les descendants de pèlerins dioula offrant des sacrifices devant des exemplaires du Coran achetés à la Mecque.

La vénération du livre saint souligne le fait que l’alphabétisation constitua une différence cruciale entre l’islam et les religions autochtones. La langue songhaï a emprunté divers mots à l’arabe, parmi lesquels celui pour encre, mais aussi religion, paradis, amulette et profit. Des sociétés insuffisamment peuplées, qu’il était difficile de taxer et de contrôler, ne pouvaient entretenir les bureaucraties qui, à Sumer et dans l‘Égypte Ancienne, avaient inventé l’écriture. Cela avait pour conséquence que la culture orale était en Afrique d’une exceptionnelle richesse. À la cour kuba, l’art oratoire, le débat, la poésie, la conversation, étaient des arts très raffinés. L‘imagination, n’étant pas asservie à des textes écrits, pouvait se donner libre cours. La mémoire était un art cultivé par des devins, qui interprétaient les vers ifa, des spécialistes porteurs de messages ou chargés de préserver les traditions des royaumes, des commerçants – dont un collègue européen dit que les pouvoirs en ce domaine dépassaient de beaucoup l’imagination. De rares groupes d‘Afrique occidentale inventèrent des systèmes de signes écrits, en particulier l’écriture nsibidi utilisée par la société secrète ekpé, au sud-est du Nigeria actuel, mais leur ancienneté est sujette à caution, et surtout ils étaient dépourvus de la souplesse propre à la véritable écriture. Les appels de tambours, ou des groupements d’objets, pouvaient transmettre des messages stéréotypés ; les tisserands haoussa signaient leurs tissus en y insérant un motif minuscule ; à Djenné, les mères identifiaient leurs enfants par des cicatrices spécifiques. De tels procédés laissent penser que de nombreux Africains de l’Ouest pouvaient tirer parti de l’alphabétisation islamique. Et pourtant, comme dans l’Égypte ancienne, l’impact de l’écriture dépendait des intérêts de ceux qui la transmettaient, et du contexte social propre à ceux qui la recevaient. On dit qu’au milieu du XVI° siècle, Tombouctou comptait entre cent cinquante et cent quatre-vingt écoles coraniques, mais la plupart se contentaient de faire apprendre par cœur les textes arabes. Les Africains furent relativement peu nombreux à apprendre à écrire : aucun de ceux-ci ne renonça à l’oralité. Au Mali, il existait des secrétaires chargés de la correspondance avec l’étranger ; mais l’administration intérieure ne connaissait que la parole. L’écriture servait par ailleurs à des buts tels que la rédaction d’amulettes. C’est seulement dans une infime minorité des régions de la savane qu’elle devint plus qu’un simple adjuvant à la communication orale, surtout quand l’arabe servit à noter les langues africaines – en premier lieu, peut-être, le haoussa, au XV° ou XVI° siècle -. À long terme, l’orthodoxie littérale l’emporterait sur l’éclectisme oral. Mais la victoire était encore loin.

L’islam s’adapta également aux relations sociales autochtones. Dans leur lutte très âpre contre la nature, les Africains se préoccupaient avant tout de la prospérité et de l’harmonie au sein du monde terrestre, idéal qu’incarnait le big man local, riche en entrepôts à grain, en bétail, en or, et par-dessus tout en hommes pour assurer travail, pouvoir et sécurité. Les vers ifa définissaient une existence idéale, marquée par la richesse, les épouses, les enfants, les titres, et une longue vie. La quête de la prospérité entretenait un esprit de concurrence et d’initiative, mais on ne pouvait prouver l’avoir atteinte qu’en l’exhibant ouvertement. Au XVII° siècle, les nobles de la Côte de l’Or donnaient, plusieurs fois par an, des fêtes au cours desquelles ils offraient boisson, nourriture et cadeaux à tous ceux qui se présentaient, ce qui avait pour effet, comme le nota un visiteur européen, d’empêcher toute accumulation. Uarziki – la fortune, aux deux sens du terme, en langue haoussa – était facilement perdue là où la nature était hostile et la mort toujours présente. La mobilité sociale n’allait donc pas sans une franche acceptation de l’inégalité – même, et peut-être surtout chez les peuples sans État, ostensiblement égalitaristes, mais pour qui tout statut social était le résultat de la concurrence. Dans ce monde où la terre ne manquait pas, les pauvres étaient ceux qui ne pouvaient la travailler – parce qu’ils étaient vieux, malades, handicapés, trop jeunes, ou chargés d’enfants, ou qu’ils ne pouvaient compter sur le travail des autres (en particulier leur parenté) pour les nourrir. Hors du cadre familial, la charité restait généralement informelle, bien que les autorités politiques de la Côte-de-l’Or eussent fourni aux aveugles et aux handicapés des moyens de subsistance par le biais d’emplois protégés, tandis que les gouvernants du Bénin faisaient preuve d’un panache bien caractéristique : Le roi étant très charitable, comme tous ses sujets, il a autour de lui des officiers dont la fonction principale est, certains jours, de porter une grande quantité de provisions, toutes prêtes, que le roi envoie en ville à l’intention des pauvres. Ces hommes forment une sorte de procession, marchant deux par deux, en bon ordre, avec ces provisions, précédés par l’officier en chef, qui a un long bâton blanc en main.

Les musulmans acceptèrent ces usages, négligeant le don institutionnel (waqf) qui était ailleurs la base coutumière de la charité islamique, préférant plutôt les aumônes personnelles, surtout envers les mendiants qui, à en juger par les premiers témoignages dont nous disposons, et qui remontent au XIX° siècle, étaient très nombreux dans les États de la savane. Les idéaux ascétiques de l’Islam différaient de ceux des religions africaines ; mais dans les chroniques de Tombouctou, le clerc qui savait se montrer à la fois ascétique et généreux, donnant aux pauvres ce qu’il avait reçu en aumônes, était l’incarnation de toutes les vertus. C’était là une fusion réussie des valeurs islamiques et autochtones.

John Iliffe. Les Africains. Flammarion 2016

1469

Giovanni Andrea, bibliothécaire du pape, pour opposer les anciens de cette époque aux modernes de notre temps, invente le terme Moyen Âge.

Le florentin Benedetto Dei, arrive à Tombouctou : J’ai été à Tombouctou, en dessous du royaume de Barbarie, en pays très arides dans les terres.

L’infante Isabelle de Castille épouse Ferdinand, prince d’Aragon, mettant ainsi en place la base de l’unité espagnole.

Isabelle naquit à Madrigal en Vieille-Castille ; et comptait dans ses royaux ancêtres Alfred le Grand, Guillaume le Conquérant, Henri II Plantagenet, Philippe le Hardi et deux saints : Louis IX de France et Ferdinand III de Castille.

Elle était grande et blonde, d’une santé robuste et bien avant l’âge de dix ans, avait délaissé la mule pour le cheval ; puis elle chassa l’ours, et il lui advint d’en servir un elle-même, d’un coup d’épieu ; son teint était frais, ses yeux grands et bleus, semés de points gris et or.

Elle vint toute jeune encore à la cour de son frère Henri le Libéral, surnommé Henri l’Impuissant, où le scandale était permanent, car le roi fréquentait juifs et Sarrazins, tandis qu’il s’en était remis à un courtisan du soin de donner une fille à la reine. Cette enfant, surnommée la Beltraneja, devait monter sur le trône tandis qu’on marierait Isabelle à un converso, Giron, grand-maître de Calatrava. Ces plans matrimoniaux furent renversés par l’archevêque de Tolède Carrillo, bel homme toujours en armes et à cheval par monts et par vaux ; le prélat sut gagner Isabelle à la cause d’un autre prétendant, Ferdinand d’Aragon.

Leur mariage eut lieu dans des conditions romanesques. Tandis qu’Henri avait dû courir en Estrémadure pour y mater une rébellion, Ferdinand, déguisé en muletier, passait la frontière avec un convoi de marchands juifs réunis pour la circonstance et venait à marches forcées présenter son hommage à sa future épouse et lui remettre en gage un collier de quarante mille écus. L’affaire était publique, l’engagement irrévocable. Quand le roi fut de retour, il dut, quoique furieux, s’incliner, et Carrillo célébra le mariage des infants.

Elle le dépassait légèrement par l’âge et la taille, mais il avait la démarche noble, un regard audacieux, le front intelligent, l’expérience de l’adversité. Ce fut un couple terrible qui en 1474 monta sur le trône de Castille.

Deux traits achèveront de caractériser les époux. En 1476, Isabelle, avertie que sa fille était menacée dans Ségovie par une émeute, saute à cheval, galope toute la nuit avec trois cavaliers d’escorte, affronte la foule et la retourne en sa faveur.

Ferdinand savait payer de sa personne. En juin 1482, devant la place grenadine de Loja, les chrétiens sont sur le point d’être submergés par les Maures quand le roi se jetant presque seul au-devant de l’ennemi, change le sort de la journée. Quand on parvient jusqu’à lui, il vient de percer de sa lance un Sarrazin, et les cimeterres sont brandis sur sa tête.

Dans l’intérêt de la majesté royale, Ferdinand, sciemment bien qu’à regret, laissait le devant de la scène à sa femme, dont la force tragique subjuguait les hommes.

La chronique anarchie espagnole célébrait des orgies. Isabelle se porta tout d’abord en Galice, fit raser quarante-sept châteaux et tomber presque autant de têtes. Quinze cents irréguliers quittèrent aussitôt un pays où régnait une si exacte justice. À Séville, deux mois durant, elle présida en personne aux vengeances et aux réparations : quatre mille suspects s’enfuirent alors au Portugal et jusque dans le royaume encore musulman de Grenade. Cette population instable, traditionnelle en Espagne, fournira plus tard en partie le personnel des expéditions lointaines ; gentilshommes pauvres, soldats congédiés, malfaiteurs purs et simples, anarchistes en puissance, ennemis par tempérament de tout pouvoir énergique, le Nouveau Monde leur offrait l’occasion de se refaire, ou du moins de vivre à leur guise.

L’institution de la Sainte-Hermandad, bientôt étendue à l’Aragon, mit à la disposition du pouvoir central une gendarmerie, ponctuelle exécutrice de décrets draconiens : oreille et main coupées pour un vol, le pied en cas de récidive. Trois ans durant, les cadavres des criminels branchés ou criblés de flèches jalonnèrent les chemins.

Après avoir ainsi taillé, il fallait recoudre. Un corps de fonctionnaires de souche roturière, les Letrados, prit dans les affaires la succession des grands. Des conseils présidaient aux principaux départements d’État. Ferdinand s’assura le contrôle financier des grands Ordres. La conversion d’office nivela les aspérités culturelles et raciales ; l’Inquisition tenait à l’œil les juifs et les Maures fraîchement convertis. Tout ce qui ne voulut pas se convertir fut tenu pour opposant politique et refoulé ; cette proscription devait atteindre 120 000 familles juives sur une population d’au moins trois millions. En revanche, les conversos, même suspectés par les Inquisiteurs, accédaient aux fonctions de plus en plus élevées dans l’administration, les finances, l’Église ou la diplomatie.

Jean Amsler. Les Explorateurs. 1995

Ce faisant, Isabelle et Ferdinand semaient les graines de la discorde : elles allaient rester profondément enfouies pendant des siècles, sous la botte des pouvoirs politique et ecclésiastique, puis elles se mirent à germer au début du XX° siècle et finirent par donner la plus horrible des guerres civiles. Les parents ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été agacées, dit la Bible

Afin de poursuivre la Reconquista, l’aristocratie avait besoin d’argent, non de nourriture. Et la production agricole qui pouvait fournir cet argent était la laine de mérinos. Les terres communales furent accaparées pour l’élevage des moutons, ce qui eut des conséquences catastrophiques sur l’approvisionnement en vivres des paysans, mais entraîna également une érosion des sols, ruinant ce que l’on avait jadis qualifié de grenier de l’Empire romain [4]. Peu de mains étaient nécessaires pour s’occuper des moutons et la seule alternative à la famine était l’armée et, plus tard, l’empire. Au Moyen Âge, la population espagnole était estimée à environ quatorze millions d’âmes. À la fin du XVIII° siècle, elle s’élevait à un peu plus de sept millions.

Antony Beevor. La guerre d’Espagne. Calmann-lévy 2006.

1470

Invention du rouet à pédales qui libère une main de l’ouvrière. Premier moulin à couteaux à Thiers. Louis XI n’adore pas le Veau d’Or, mais il a tout de même pour l’argent des prudences peu communes :

Louis XI, qui s’était donné la peine, chose peu courante chez nos rois, d’apprendre l’italien, suivait de très près les affaires de la péninsule. Non qu’il souhaitât la conquérir. Il voulait seulement empêcher les autres de le faire et y arbitrer les conflits : la tenir par alliés interposés. Et il avait parfaitement mesuré les pouvoir des grands manieurs d’argent. Ce n’est pas un geste de sympathie désintéressée qui lui fit accorder à Pierre [de Medicis] le droit d’adjoindre aux pilules familiales, sur son blason, trois fleurs de lis venues tout droit de France. Il récompensait, par une satisfaction d’amour-propre, le service que le Florentin venait de lui rendre en coupant les crédits à son ennemi Charles le Téméraire. Pour un Médicis, l’honneur était de taille. Il présentait pour Louis XI l’avantage supplémentaire de concrétiser les liens qui inféodaient à la France les maîtres de la grande cité toscane, nos parents, amis et alliés, se plaisait-il à dire.

Simone Bertière. Les Reines de France au temps des Valois. France Loisirs 1994

printemps 1471

Sur le versant nord de la vallée de l’Arve, en Haute Savoie, chute de rochers du Dérochoir, sur le flanc sud des Rochers des Fiz : les rochers barrent l’Arve, inondent Servoz et créent probablement le lac Vert, en amont.

1471

Le pape Sixte IV ouvre au public les galeries de sculptures du Palais de Latran : on peut considérer que c’est le premier musée, après l’éphémère mouseïon d’Alexandrie construit par un Ptolémée – la Maison des Muses -.

Le Croisic, ma foi, ce n’est pas tout près de Paris, ni même de Rennes et dès lors pourquoi ne pas en profiter ? Une petite flottille sous les ordres d’Alain Bouchard du Croisic a eu vent de 3 bateaux de commerce passant au large et se lance à leur poursuite, un espagnol, un second non déterminé et le troisième, de Nantes, affrété par Ambrois Lomelin et André Spinolle. Pour Bouchard, si le navire accueille des Anglais ou transporte des biens anglais, il a le droit de le prendre. Il se contente de les effrayer et les invite à les suivre sur l’île de Noirmoutier, c’est à dire hors de la juridiction du duc de Bretagne, avec, en tête, l’idée toute simple de les rançonner pour racheter leurs propres vaisseaux, histoire de donner un semblant de légalité à l’affaire. Les commerçants feignent d’accepter. Mais Lomelin et Spinolle portent ensuite l’affaire devant le juge, lui montrant bien que rien dans leur marchandise comme dans leur équipage n’est anglais, et qu’il ne s’agit donc que de piraterie contre des compatriotes du duc. Ils obtiennent gain de cause et les agresseurs doivent rendre les biens usurpés. Force donc semble rester à la loi. Mais quand l’armateur nantais s’apprête à repartir, après que justice ait été rendue, il est attaqué et dévalisé de ses bijoux et espèces sonnantes et trébuchantes. Les assaillants se sont donc partiellement vengés… mais seulement partiellement…. Ah, qu’il est dur d’être pirate !

1472

Création de la première banque, encore en activité, Banca Monte dei Paschi di Siena, -Sienne -, en Toscane.

25 06 1474

Ayant entendu dire qu’un chanoine de Lisbonne, Fernão Martins tenait de Paolo del Pozzo Toscanelli, mathématicien et physicien bien connu de Florence, très versé dans l’établissement de cartes, que la voie de l’ouest pour atteindre les Indes était parfaitement possible et certainement plus courte et plus accessible que le passage de l’est, le Prince Jean du Portugal avait demandé à ce chanoine confirmation écrite, et Toscanelli lui avait envoyé une carte accompagnée du courrier suivant : voici donc la carte dessinée de mes propres mains grâce à laquelle vous pouvez entreprendre le voyage vers l’ouest, [et indiquant] les lieux que vous devez atteindre et à quelle distance du pôle et de la ligne équinoxiale vous devez tourner, et combien de lieux vous aurez à faire pour atteindre ces régions, les plus fertiles en toutes sortes d’épices, de joyaux et de pierres précieuses ; ne croyez point merveilleux que j’appelle Ouest la terre des épices, alors qu’on prétend généralement que les épices viennent de l’Est, car tous ceux qui navigueront vers l’ouest dans l’hémisphère le plus bas trouveront toujours lesdits chemins vers l’ouest, et tous ceux qui navigueront vers l’est par voie de terre dans hémisphère le plus haut trouveront toujours la même terre à l’est.

La route à l’ouest en direction des Indes où poussent les épices et du Cathay où règne le grand Khan est courte. De Lisbonne par l’ouest jusqu’à Quinsay et à Zaitoun, il y a mille six cents vingt cinq lieus italiennes ; mais à partir de l’île d’Antilia, située à dix degrés à l’ouest du Portugal et que l’on connaît bien (Madère ?) jusqu’à Cipango, il y a deux mille cinq cent milles marins. Cette île est riche en or, en perles et en pierres précieuses ; les temples et les palais sont recouverts en or massif.

La carte aurait évidemment moins retenu l’attention des décideurs s’il avait dit qu’il n’y avait là que pierre et sable. Mais, de l’avis des capitaines entourant le Prince Jean, Toscanelli ne donnait pas assez d’éléments pour justifier l’aventure : elles furent mises au rancart et oubliées de tous sauf… sauf d’un jeune homme qui allait arriver au Portugal deux ans plus tard à 26 ans, qui entendra parler de ces documents et parviendra à les consulter suffisamment longtemps pour en établir copie ; il quittera le Portugal en 1484 pour la Castille muni de ces copies dont il ne pourra malheureusement pas faire état, puisque obtenues frauduleusement : cet homme, c’est Christophe Colomb.

Lisbonne, ma Lisbonne, est, à elle toute seule, un archipel qui vaut bien les Açores ou les Canaries en diversité et en mystère. Chacun des peuples qui vivent ici est une île. À l’île principale, celle des Portugais de vieille souche, d’autres îles se sont ajoutées au fil des siècles. L’île des Arabes couverte de potagers irrigués : l’eau est leur passion depuis des millénaires, ils ne se lassent pas d’en écouter la chanson comme si elle conduisait au Paradis. L’île des Juifs, la Mouraria Judiaria, où les mères aiment leurs fils comme nulle part ailleurs, si bien que lesdits fils ne trouvent jamais épouses assez éblouies et où les hommes, depuis leur plus jeune âge, disputent sans fin de questions insolubles, si bien que les cerveaux mâles y atteignent une incomparable agilité. L’île des Vénitiens, qu’on croit toujours perchés, comme leurs palais, sur de hauts pilotis tant ils méprisent le reste de l’Univers. L’île des Génois, où l’on fait commerce de tout, et si possible avec les Flamands dont la placidité industrieuse s’allie toujours profitablement à la sournoiserie méditerranéenne. L’île des Pisans, où l’on trame et retrame des complots pour écraser les Génois. Plus modeste, mais seulement par la taille, l’île des Teutons : arrivant de lieux sans rivages, ils sont si frappés par la vue de l’océan, cette étendue désertique, que certains en deviennent fous, tant leur esprit était jusque-là étayé par les fûts de leurs forêts. L’île des Bretons : pour se défatiguer d’affronter des mers toujours furieuses, ils n’apprécient rien tant que boire de l’alcool de miel et danser accrochés les uns aux autres par le petit doigt. L’île des Grecs : on dirait qu’ils y attendent l’éternel retour en égrenant des chapelets d’ambre…

Erik Orsenna. L’entreprise des Indes. Stock/Fayard 2010

29 08 1475

Le traité de Picquigny, en Picardie, met fin à la guerre de cent ans. Edouard IV d’Angleterre, qui avait eu l’intention de reconquérir les territoires perdus avait réalisé que ses armées étaient trop inférieures en nombre : Louis XI acheta son retour en Angleterre contre une somme de 75 000 écus d’or et une pension annuelle de 50 000 écus d’or (soit la promesse totale de cinq cent mille écus). Marguerite d’Anjou est libérée contre une rançon de 50 000 écus. Les deux armées fêtent la paix à grand renfort de vin pendant tout un jour : D’eau n’était nouvelles commentera sobrement Philippe de Commynes.

1475

Le lama Dge ‘dun-grub meurt au Tibet. Il laisse aux moines un signe de reconnaissance : un bonnet cérémoniel, pointu et jaune, et un principe qui leur permettra de reconnaître le chef de la communauté, censé se réincarner dans un enfant. On le considère comme le premier Dalaï Lama.

2 03 1476

Les Suisses mettent une rossée au Grand duc d’Occident – ainsi se nommait lui-même Charles le Téméraire, à Grandson, près du lac de Neuchâtel en se jetant sur ses bagages débordant de richesses, et remettront le couvert à Morat le 22 juin suivant en massacrant 10 000 de ses hommes.

Les Suisses, vainqueurs du duc de Bourgogne, s’agrandissoient chaque jour, et devenaient aussi chaque jour plus redoutables ; les peuples voisins envioient le sort heureux et la douce liberté des cantons. Les Francs-Comtois voulurent faire partie de la confédération helvétique ; des raisons de politique, qui font honneur à la sagesse des Suisses, engagèrent ceux-ci à rejeter une offre si flatteuse. Une jalousie secrète s’alluma cependant entre les villes de Berne, de Zürich, de Lucerne et de Fribourg ; le désir des richesses enflamma le cœur des jeunes gens, qui abandonnèrent leurs montagnes pour aller se mettre à la solde des puissances étrangères. La pureté de leurs mœurs s’altéra, et les sentiments de modération et de justice firent place à l’ambition, ainsi qu’à la noblesse des sentimens républicains qui les avaient distingués, jusqu’à cette époque, de tous les autres peuples : quelques hostilités contre le duc de Milan, furent suivis d’une paix qu’ils vendirent à leur ennemi. De tous les souverains, Louis XI fut celui qui les caressa le plus, et qui les suborna, avec le plus d’art, aux dépens même de leur propre intérêt.

Dans l’année 1481, un hermite, le pieux Nicolas de Glue, animé des sentimens les plus patriotiques, ne respirant que le bonheur de l’humanité, rétablit la concorde parmi les cantons suisses près d’en venir aux mains : les exhortations de cet ange de paix rétablirent l’empire de la justice ainsi que de la vertu dans les montagnes de l’Helvétie, et ce pays lui dut le pacte célèbre, sous le nom de Convenant de Stanz, pacte qui mofifia, avec plus de sagesse, la constitution politique et fédérative des Suisses. Nicolas de Glue, l’Épéménide des siècles modernes, chez les Grecs, eût été immortalisé ; mais ce bienfaiteur de l’humanité est à peine connu de ses compatriotes eux-mêmes.

M.E. Jondot. Tableau historique des nations. 1808

5 01 1477

Charles le Téméraire est tué lors du siège de Nancy.

Après avoir failli tomber l’année précédente dans l’escarcelle de Charles le Téméraire, – seulement failli car les deux défaites que lui avaient infligé les Suisses avaient mis fin à ce projet -, la Savoie perd le bas Valais, le pays de Vaud et le protectorat de Berne et de Fribourg. Des querelles internes au duché l’affaiblissent (parti savoyard, parti piémontais).

Il [Charles le Téméraire] se lançait dans tant de grandes entreprises que la vie ne lui laissait pas le temps de les mener à bien. Il s’agissait du reste de choses presque impossibles, car la moitié de l’Europe n’aurait su le contenter. Il avait assez de hardiesse pour entreprendre en toutes choses. Sa personne était capable de supporter la peine qu’il lui était nécessaire de déployer, il disposait d’hommes et d’argent en quantité suffisante, mais il n’avait pas assez d’intelligence et de malice pour conduire ses entreprises. Car tous les ingrédients propices à la réalisation des conquêtes ne sont rien s’il ne s’y joint une très grande intelligence, qui, je crois, ne peut venir que de la grâce de Dieu. S’il avait été possible de prendre une partie des qualités du roi notre maître et une partie des siennes pour fabriquer un prince, ce prince-là aurait été parfait, car à n’en pas douter le roi, pour ce qui est de l’intelligence, dépassait le duc de beaucoup comme les événements l’ont bien montré.

[…] De tous les hommes que j’ai pu connaître le plus habile à se tirer d’un mauvais pas dans une période d’adversité, c’était le roi Louis (XI) notre maître. C’était aussi le plus humble dans son discours comme dans sa mise, et celui qui s’acharnait le plus à se concilier un homme qui pouvait le servir ou au contraire lui nuire. Et s’il lui arrivait d’échouer dans sa tentative, loin de se décourager, il insistait, sans lésiner sur les promesses qu’il tenait, en offrant à l’homme de l’argent et des dignités dont il savait qu’elles le combleraient ; quant à ceux qu’il avait chassés et privés de leurs charges en temps de paix et de prospérité, il les rachetait au prix fort lorsqu’il avait besoin d’eux, et il utilisait leurs services sans éprouver à leur égard aucune haine pour les différends qui les avaient opposés.

Il était naturellement l’ami des gens de moyenne condition et l’ennemi de tous les grands qui pouvaient se passer de lui. Nul ne prêta jamais autant que lui l’oreille aux gens, personne ne s’enquit d’autant de choses qu’il le faisait ni ne voulut connaître autant de gens, car tout autant que ses sujets, il connaissait tous les personnages d’autorité et de valeur qui se trouvaient en Angleterre et en Espagne, en Italie, en Bourgogne et en Bretagne.

Philippe de Commynes, conseiller du duc de Bourgogne jusqu’au 8 août 1472, puis du roi de France, Louis XI.

La mort de Charles le Téméraire ouvrit un vaste champ à l’ambition ; Louis XI laissa échapper la plus riche partie de la succession de son ennemi, dont la fille et l’héritière Marie, fut mariée à l’archiduc Maximilien d’Autriche. Ainsi la témérité du dernier duc de Bourgogne, fut le principe de l’élévation de la maison d’Autriche : la province de Bourgogne, réunie à la couronne de France, accrut pourtant les ressources de la monarchie. Louis XI n’osa presque jamais faire la guerre ; ses ennemis l’y contraignirent cependant, et l’empereur Maximilien vainquit l’armée française, à la journée de Guinegate, en Artois.

M.E. Jondot. Tableau historique des nations. 1808

26 04 1478

Le pape Sixte IV, le comte Girolamo Riario, le roi de Naples Ferrante, le duc Frédéric d’Urbino, la famille Pazzi ont mis au point un complot pour assassiner Laurent de Médicis, le maître de Florence et son jeune frère Julien : la tentative a lieu en plein Duomo, pendant un office : Julien succombe, poignardé, mais Laurent parvient à s’échapper : la famille Pazzi s’en souviendra le temps que s’éteigne sa race, de par l’interdiction où se trouveront ses filles de se marier ; les armes seront martelées ou effacées. Les seules Pazzi qui échappèrent à la vendetta furent ceux qui avaient déjà convolé en justes noces avec des Médicis.

1 11 1478

Par la bulle Exigit sincerae devotionis, Sixte IV concède à la reine Isabelle de Castille, et Ferdinand d’Aragon, son mari, qui sera roi en 1479, le droit de mettre en place une juridiction spéciale pour combattre le mouvement des crypto-judaïsant : les Juifs convertis qui maintiennent clandestinement des pratiques judaïques : l’Inquisition d’Espagne est née à peu près en même temps que l’Espagne elle-même : l’Inquisition espagnole est un rouage de l’État : même religieux, ses magistrats sont des fonctionnaires, nommés par le roi et rémunérés par le Trésor royal.

Quatre siècles plus tard, la magie du verbe de notre poète national se saisira de l’affaire, en lui faisant atteindre des sommets : la recherche historique n’était pas sa tasse de thé, et le titre la légende des siècles dira bien son nom :

Pour que l’enfer se ferme et que le ciel se rouvre, il faut le bûcher

L’enfer d’une heure annule le bûcher éternel

Le péché brûle avec le vil haillon charnel

Et l’âme sort, splendide et pure, de la flamme

Car l’eau lave le corps, mais le feu lave l’âme.

Prêtés à Thomas de Torquemada dans L’Inquisition de Victor Hugo.

Sous le seul mandat de Torquemada [5], – seize ans – se tiendront cent mille procès, suivis de deux mille exécutions. Les principales cibles en Espagne sont les Juifs marranes, les Moriscos Maures convertis, – en France les Cathares et les Vaudois – qui n’avaient la sympathie que d’une très petite minorité de la population : environ 5 %, en Italie, Savonarole et ses compagnons etc…

En trois siècles d’existence, les 10 à 12 000 exécutions capitales doivent être rapprochées des 50 000 sorcières brûlées en trois ou quatre décennies dans le reste de l’Europe au début du XVII° siècle. Cette comparaison prouve que la répression inquisitoriale a été relativement économe en vies humaines.

Pierre Chaunu

En Europe, entre le X° et le XVIII° siècle, près d’un demi-million de femmes ont été condamnées au bûcher sous prétexte d’être des sorcières et d’avoir signé un pacte avec le diable, c’est-à-dire d’avoir eu des relations sexuelles avec lui. […] Les accusations venaient le plus souvent de la part des maris.

[…] Dans les annales ecclésiastiques, on trouve une formulation judiciaire symptomatique : impotencia ex maleficio, l’impotence provoquée par la méchanceté et la magie. L’appétit sexuel de la femme devient terrifiant… et terrifie l’homme... Aucun doute, elle fricote avec le Malin. C’est une sorceresse ou une charmeresse, comme on disait au XVI° siècle.

Venko Andonovski. Sorcières ? Éditeur à Bruxelles 2015

La puissance qui s’exerçait sur la population était une force irrésistible, soutenue par la menace de l’enfer et sa préfiguration terrestre sous la forme de l’Inquisition. Une simple dénonciation, un murmure anonyme d’un ennemi jaloux suffisaient souvent au Saint-Office, et les confessions publiques extorquées avant les autos da fé étaient un avant-goût amer de l’État totalitaire. En outre, l’Église contrôlait tous les aspects de l’éducation et plaçait la population entière sous une tutelle protectrice de l’esprit en brûlant les livres pour empêcher toute hérésie religieuse et politique. C’était également l’Église qui prônait les vertus castillanes telles que l’endurance au mal et à la souffrance et l’équanimité devant la mort. Elle encourageait l’idée qu’il valait mieux être un caballero affamé qu’un marchand gras et repus.

Ce puritanisme catholique espagnol avait été initié par le cardinal Jiménez de Cisneros, moine ascétique dont Isabelle fit l’homme d’État le plus puissant de l’époque. Il s’agissait fondamentalement d’une réforme religieuse intérieure. En effet, la papauté se voyait rejetée pour cause de corruption et l’Espagne se devait de sauver l’Europe de l’hérésie et le catholicisme de ses propres faiblesses. En conséquence, le clergé mit en actes ce qu’il prêchait, à l’exception du pardon et de l’amour fraternel, et fit parfois des déclarations sur la propriété terrienne et les biens presque aussi subversives que l’enseignement originel. Néanmoins, l’Église apportait une justification spirituelle à la structure sociale castillane et fut l’instrument le plus autoritaire de sa consolidation.

Le troisième courant de conflit, l’opposition entre centralisme et régionalisme, se développa également aux XV° et XVI° siècles. Le soulèvement des comuneros en 1520 contre le petit fils d’Isabelle, l’empereur Charles Quint, eut pour origine non seulement son exploitation du pays comme trésor de son empire et l’arrogance de ses courtisans flamands, mais aussi son mépris des coutumes et des droits locaux. La majeure partie du pays avait été intégrée au royaume de Castille par mariages royaux et les Habsbourg d’Espagne choisirent de laisser l’Eglise agir comme force cohésive du royaume.

Antony Beevor. La Guerre d’Espagne. Calmann-Lévy. 2006

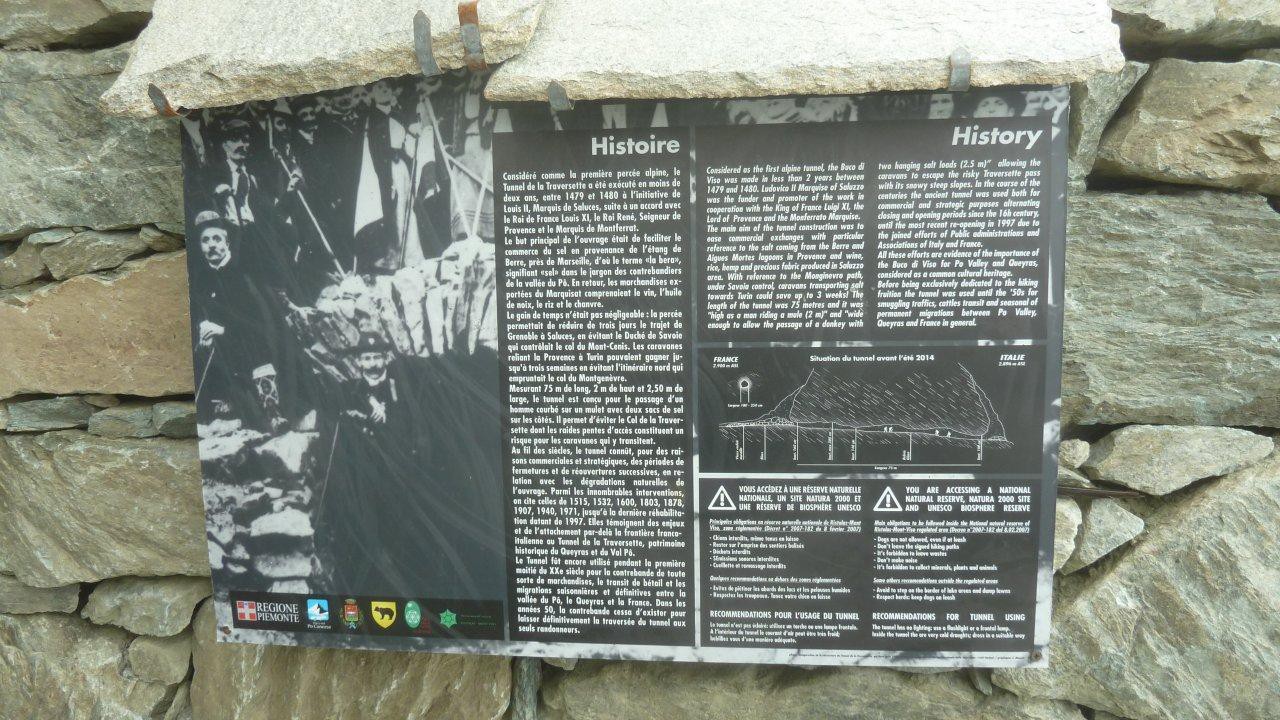

1478

Louis XI et le marquis de Saluce (aujourd’hui ville italienne à mi-chemin entre le col de Tende et Cuneo) font creuser à 2867 m. d’altitude le tunnel du col de la Traversette, dans le Queyras, proche du Mont Viso, 2 950 m. sur une longueur de 75 m., pour relier le Queyras au Piedmont : longtemps abandonné, il a été rénové à l’été 2014 . Ce Pertus do Visol ou encore Bucco di Viso est considéré comme la première percée alpine, évitant les précipices du col de la Traversette, juste au-dessus, pour la sécurité des piétons et mulets qui voyageaient entre Piémont et Dauphiné. Les caravanes de la route du sel empruntaient cet itinéraire depuis la Camargue au temps des Papes en Avignon, des hérésies et des troubadours… Les Piémontais effectuaient là de nombreux transits saisonniers jusqu’à la dernière guerre. Côté Queyras, le souvenir des transhumances inverses – le tunnel sera encore rénové en 1803 et 1878 – semble avoir complètement disparu. De façon générale, les montagnards se sont toujours sentis plus d’affinités avec ceux d’au-delà des cols qu’avec ceux de la plaine, en partie aussi parce qu’ils redoutaient beaucoup plus les risques d’une montée soudaine des eaux du Guil dans la Combe du Queyras, que la fatigue à passer des cols pas trop difficiles.

coté italien

côté français, à partir de 2014

coté français, à partir de 2014

Première mention du matelas pneumatique, alors nommé lit de vent.

4 9 1479

Par le traité d’Alcobaça, la Castille reconnaît les droits du Portugal : les îles Canaries restent à l’Espagne et Madère, les Açores et les îles du Cap Vert au Portugal, qui se réserve aussi la Guinée et le droit de découverte au sud des Canaries et au long de la Guinée.

1479

Jean II d’Aragon, – le père de Ferdinand qui a épousé dix ans plus tôt Isabelle de Castille – enlève Barcelone.

1480

William Caxton publie l’un des premiers dictionnaires bilingues : English-French Vocabulary. L’hiver est rude : … le jour de la fête des Saints Innocents (3 jours après Noël), on note le gel des pieds, des mains, et du membre viril de plusieurs hommes. Les crêtes des coqs et des poules gèlent.

Claude Haton, curé à Provins.

Noé de Barras tient les registres de transhumance des moutons d’Aix en Provence au Mont Guillaume, soit trois troupeaux, pour les alpages au-dessus d’Embrun : ils totalisent 34 000 bêtes !