| Publié par (l.peltier) le 28 août 2008 | En savoir plus |

3 01 1961

Les États-Unis rompent leurs relations diplomatiques avec Cuba… qui bascule dans le bloc soviétique. En Octobre 1962, l’URSS se verra contrainte de retirer les fusées qu’elle y avait installées sous les menaces de Kennedy. De 1961 à 1973, Cuba va accueillir pas moins de 145 avions détournés ! Quelques jours plus tôt, Kennedy avait pris ses fonctions à la Maison Blanche et Dwight Eisenhower avait fait ses adieux au peuple américain. Ike, cet ancien général cinq étoiles prestigieux, organisateur hors du commun, qui a fait du D Day le début de la défaite allemande en Europe de l’ouest :

Dans les instances gouvernementales, nous devons tout faire pour empêcher le complexe militaro-industriel d’acquérir, volontairement ou non, une influence indue. Les conditions d’une ascension désastreuse d’un pouvoir illégitime sont là et continueront d’exister. Nous ne devons en aucun cas laisser le poids de cette coalition mettre en danger nos libertés ou nos mécanismes démocratiques. Nous ne devons rien admettre sans nous interroger. Seuls des citoyens vigilants et informés peuvent contraindre l’immense machine industrielle et militaire de la Défense à respecter nos méthodes et objectifs pacifiques, afin que sécurité et liberté se développent de pair.

8 01 1961

Le référendum sur l’autodétermination de l’Algérie est approuvé par les Français par 75,26 % des votants.(contre : 18,37 %) et à 69 % en Algérie.

17 01 1961

Le Congo ex-belge est indépendant depuis 6 mois. Les Belges ne peuvent se résigner à se tenir à l’écart de si bonnes mines : diamants et uranium, grâce auquel les Américains fabriquent leurs bombes atomiques – etc… Moïse Tschombé fait fusiller Lumumba et deux de ses ministres par des soldats katangais, le peloton étant commandé… par un officier belge.

21 01 1961

Henrique Carlos Malta Galvão est écrivain et capitaine dans l’armée portugaise. L’enlisement de son pays sous la dictature de Salazar le travaille tant et si bien qu’il forme le projet d’arraisonner le Santa Maria, fleuron de la flotte commerciale portugaise. 24 complices embarquent à La Guaira, au Venezuela et à Curaçao, dans les Caraïbes, qui prennent possession du navire, non sans dégâts – un mort et plusieurs blessés -. Le commandant est contraint à changer de cap, et le navire disparaît des radars pendant plusieurs jours, jusqu’à ce que les américains le retrouvent au milieu de l’Atlantique. Il sera alors contraint par une importante flotte militaire américaine à rentrer en lieu sûr, en l’occurrence Recife, au Brésil où Galvão déposera les armes en échange de l’asile politique. Plus tard, il dira avoir eu l’intention d’aller en Angola où il aurait formé un gouvernement d’opposition à Salazar. C’est probablement le dernier cas important de piraterie, si l’on ne tient pas compte des détournements proches de la côte de Somalie.

01 1961

Guy Périllat, 21 ans, 1.68 m, 68 kg remporte la descente du Lauberhorn à Wengen, avec 4″6 d’avance sur l’Autrichien Gerhard Nenning : du jamais vu dans le ski alpin d’après guerre. Il lui a fallu un incroyable talent pour réaliser pareil exploit avec un gabarit aussi moyen, plutôt même en dessous de la moyenne ; mais le talent comptait alors sans doute plus que le poids : la vitesse moyenne était nettement inférieure à ce qu’elle sera 50 ans plus tard – la qualité des semelles des skis n’autorisait pas les vitesses d’aujourd’hui et donc, on pouvait avoir des tracés plus difficiles, à même de mieux révéler les qualités techniques de chacun. Un an plus tôt, Adrien Duvillard avait gagné la descente du Hannenkham – la Streif -, à la vitesse de 80 km/h. 50 ans plus tard, quasiment tous les descendeurs seront des colosses d’environ 100 kg, tournant autour d’1.90 m, devenus tels à grand renfort de musculation, faisant des moyennes en descente de 115 km/h. Le 19 janvier 2013, Johan Clarey sera flashé sur la descente du Lauberhorn, à Wengen, à 161.9 km/h !

20 02 1961

Georges Pompidou, fondé de pouvoir de la Banque Rothschild, rencontre Ahmed Boumendjel, représentant du FLN à Lucerne, en Suisse, pour déblayer le terrain en vue de futures négociations. Il y aura une seconde rencontre le 5 mars à Lugrin, près d’Évian, le 21 juillet.

Le dialogue s’engage entre les deux hommes. Pompidou dirige alors le cabinet de de Gaulle et commence : M. Boumendjel ne croyez pas que nous allons vous faire cadeau du pétrole saharien, nous l’avons trouvé. Boumendjel, un peu soufflé, rétorque : M. Pompidou, il y a d’autres problèmes plus importants ou aussi importants que celui du pétrole ; celui des hommes, des Européens qui sont installés en Algérie souvent depuis plusieurs générations et dont nous devons nous occuper. Mais Pompidou répond : Je ne suis pas là pour m’en occuper. En revanche, je vous le redis : nous n’abandonnerons pas le pétrole du Sahara.

L’échange entre les deux négociateurs ne semble pas être allé plus loin. Quand Boumendjel me racontait cette entrevue, il était encore ahuri de voir la petite place occupée par les pieds noirs dans l’entourage de de Gaulle. Il confirmait ainsi la réponse de de Gaulle à Albert Camus que j’ai connue bien après dans les années 1970. Il confirmait aussi son aussi étonnant dialogue de décembre 1960 avec Duchet rapporté par Jean-Raymond Tournoux :

Quels seront les droits de la France en Algérie ? demande Duchet.

Nous aurons un ambassadeur à Alger qui représentera nos affaires.

Et les Français d’Algérie ?

Ah ! les pauvres diables !

Et le pétrole du Sahara ? Il donne à la France la chance de devenir une grande puissance énergétique.

Ah ! Le pétrole, c’est ce qui vous intéresse. Eh ! bien, Monsieur, on tentera de vous le garder.

André Nouschi. Guerres mondiales et conflits contemporains 2013/3 (n° 251) pages 163 à 170

22 02 1961

Hector revient sain et sauf d’un voyage de huit minutes dans l’espace. Il n’a pas d’autre nom … Hector est un rat français.

02 1961

À Madrid, Pierre Lagaillarde et Jean-Jacques Susini créent l’OAS – Organisation Armée Secrète -, dont le commandement est attribué au général Salan. Ils auront l’appui financier de la CIA américaine, pour laquelle il faut se saisir de tout ce qui est bon pour affaiblir de Gaulle.

1 03 1961

Kennedy crée les Peace Corps, liés organiquement à la CIA. Chaque Peace Corp est tenu de faire un rapport à la fin de sa mission, qui va à la CIA.

19 03 1961

Première victoire pour le coureur cycliste Raymond Poulidor : c’est la 52° édition de Milan-San Remo :

Je me souviens comme si c’était hier de l’émotion qui m’a saisi ce jour-là. À cette époque, je jouais du cor d’harmonie au conservatoire de Limoges. En descendant du trolleybus qui me ramenait chez moi, j’ai entendu ma mère me crier du bout de la rue : Il a gagné ! Ma vie a basculé, ce samedi-là – comme elle a basculé pour lui. […] Poulidor, ça a été pour moi une attente permanente, rythmée par les flashs de RTL et d’Europe 1. Quand il gagnait, j’étais heureux ; quand il tombait, c’était pas mal non plus, car sa douleur m’investissait. Poulidor m’a fait aimer le drame, les coups du sort, le goût de perdre et la jouissance du malheur.

Patrick Jeudy, né à Limoges, à 20 km de Saint Noblat, le village de naissance de Poulidor

Quinze ans plus tard, Patrick Jeudy sera gravement imprudent, en allant à la rencontre de son idole, au sommet du Panthéon de son enfance : en 1976, envoyé par Antenne 2 sur le Tour de France, il se joindra à un journaliste pour le rencontrer à son hôtel : Pendant l’installation des éclairages, je suis allé le trouver. Timidement, je lui ai dit qu’étant petit, je lui avais écrit pour lui demander une photo dédicacée que je n’avais jamais reçue. Les timbres-poste, ça coûte cher, m’a-t-il alors répondu !

Et rebelote, 33 ans plus tard, en 2009 pour un documentaire dans le cadre d’Empreintes, une série documentaires sur France 5 : Je suis retourné le voir et lui ai rappelé l’histoire des timbres-poste. Ben oui, ça coûte cher, m’a-t-il confirmé. Quand je lui ai demandé s’il accepterait de tourner un tel film avec moi, il a répondu non, arguant du temps que cela lui prendrait et me reprochant de ne pas avoir pris les patins lorsque j’étais entré chez lui.

On peine à s’imaginer quel type de place il aurait bien pu se faire sous le soleil médiatique si la scoumoune ne lui avait pas collé à la peau et qu’il s’était mis à devenir l’éternel premier plutôt que l’éternel second. Les journalistes auraient vite fait de lui tailler un costard autrement plus grand que celui qu’ils tailleront plus tard à Aimé Jacquet, l’entraîneur de l’équipe de France de foot, du style : voyez donc ce qui arrive quand on carbure à l’eau minérale : radin et mesquin, et cela pendant de longues années. Raymond Poulidor tirera sa révérence à 83 ans, en 2019 quand Laurent Fignon s’était fait la belle à 50 ans, Jacques Anquetil à 53, Louison Bobet à 58, tous trois morts d’un cancer ! Mais ne comptez pas sur Patrick Jeudy pour tailler ce costume, Raymond Poulidor gardera à jamais sa place dans son Panthéon, patins et timbres-poste compris. L’ennuyeux, dans cette affaire, c’est que l’on ne sait pas si la longévité du bonhomme tient à l’eau minérale ou à la radinerie, un des meilleurs élixirs de longue vie. Quelques semaines avant sa mort – d’un cancer de l’estomac – en 1987, Anquetil lui avait téléphoné : tu te rends compte, t’as vraiment pas de chance, tu vas encore faire deuxième. Mais, en prenant le contrepied d’Anquetil, c’est à dire en déclarant vainqueur celui qui est mort le plus âgé, Poulidor est maillot jaune, et de très très loin… avec disons, une seule inconnue, celle de Bernard Hinault, 69 ans en 2023, né en 1954, bon pied bon oeil.

mano a mano avec Jacques Anquetil dans le Puy de Dôme en 1964

en mai 2024, on inaugurera au Plat d’Adet, à Saint Lary, dans les Pyrénées une statue en bronze à lui consacrée : 1.75 m., 300 kg ! s’il vous plait, en mémoire d’une étape gagnée en 1974

23 03 1961

Valentin Bondarenko fait partie des six cosmonautes russes sélectionnés pour effectuer le premier vol en orbite autour de la Terre, à bord de la capsule Vostok. À 24 ans, il est le plus jeune des six. Il en est au dixième jour d’un séjour de quinze en chambre pressurisée à la pression d’un vaisseau spatial où la teneur en oxygène est élevée à 50 %, rendant ainsi très élevés les risques d’incendie. Après une série d’examens, il enlève ses capteurs et se nettoie avec un coton imbibé d’alcool qu’il veut jeter dans la poubelle ; il la manque et le coton tombe sur une plaque électrique allumée et prend feu ; il se précipite sur lui pour l’éteindre, oubliant que sa combinaison, dans cette atmosphère à forte teneur en oxygène est très inflammable. Le temps pour les assistants de remettre en pression atmosphérique la chambre pour pouvoir permettre l’équipression qui permettra de l’ouvrir, le malheureux aura été gravement atteint : il mourra seize heures plus tard.

11 04 1961

Lors d’une conférence de presse, de Gaulle a des mots qui vont précipiter la révolte des partisans de l’Algérie Française : La décolonisation est notre intérêt, et donc notre politique… État algérien souverain…

12 04 1961

Le Russe Youri Gagarine est le premier homme à voler dans l’espace : il fait un tour de la terre sur une orbite elliptique qui varie de 175 à 327 km. De fait, il est là en touriste, n’ayant rien à faire puisque tout est automatisé. Six lancements ont déjà été effectués avant qu’un homme s’y intègre. Même pour une affaire aussi exceptionnelle, les Russes ne pouvaient se passer d’un zeste d’intox : pour que le record aéronautique fût homologué, il fallait que l’atterrissage se soit fait à bord du Vostok ; or, peu après sa rentrée dans l’atmosphère, le module de service de son Vostok refusa de se détacher du vaisseau : alors Gagarine décida de s’éjecter de sa capsule, faisant confiance à son parachute : il était à 7 000 mètres et atterrit dans les steppes de la Volga, près de Saratov, se pressant de rassurer les écolières éberluées par cet être aux allures de bibendum : N’ayez pas peur. Je suis un Soviétique comme vous. Je dois simplement vite téléphoner au camarade Khrouchtchev. Ceci fût dissimulé, mais n’enleva rien à la taille de l’exploit, dont le grand ordonnateur était encore M. Korolev, déjà à l’œuvre sur le Spoutnik. Il se tuera 7 ans plus tard au cours d’un banal exercice d’entraînement en avion.

17 04 1961

Des forces cubaines entraînées par la CIA avec la participation de quelques Américains, débarquent dans la baie des Cochons, à 150 km de la Havane : mais les Américains avaient sous estimé la popularité du régime de Castro, dont l’armée parvient sans trop de difficultés à les repousser. Les Américains se prennent les pieds dans le tapis à grand renforts de mensonges tous plus énormes les uns que les autres.

John Fitzgerald Kennedy a signé son arrêt de mort quand il a refusé le soutien officiel de l’aviation américaine aux anti-castristes surexcités chargés de débarquer dans un endroit de l’île appelée la baie des Cochons pour renverser Castro.

Marc Dugain. Tsunami Albin Michel 202.3

22 04 1961

Les généraux Challe, Zeller, Salan (encore à Madrid) et Jouhaud prennent la tête d’un putsch. D’aucuns voudront y voir là encore la patte de la CIA et de son grand manitou, Allen Dulles.

En Algérie, il n’y a pas qu’Alger et il n’est pas évident que les officiers supérieurs affectés hors Alger suivent : […] De Gaulle se fixe également comme ligne de ne pas intervenir publiquement avant d’avoir appréhendé la situation en Algérie, et de comprendre le rapport de force au sein d’une armée d’Algérie dont les cadres ont été renouvelés après la Semaine des barricades : le recours à un renseignement direct sert cette volonté. Dès lors, l’envoi en Algérie de la mission à tous risques [ils échapperont de justesse à l’arrestation] de Louis Joxe [ministre d’État chargé des affaires algériennes] et du général Olié [chef d’État-major de la Défense nationale] dès la matinée du samedi 22 revêt une place centrale dans sa stratégie. Il s’agit évidemment d’assurer la continuité de l’Etat, et d’offrir une perspective aux éléments loyaux. Il s’agit aussi de rappeler certains éléments chancelants ou hésitants à leur devoir. Le général Gouraud, qui commande le Constantinois, constitue enfin une cible essentielle. Tancé par Joxe et Olié, il affirme sa loyauté, avant de revenir sur cette décision après une mission du général Zeller : à deux reprises, il reçoit un message personnel de de Gaulle lui intimant de rester loyal. Enfin, et surtout, il s’agit de documenter avec autant de précision que possible l’état d’esprit de l’armée afin de préparer une réponse ordonnée. Ainsi, les informations rapportées à de Gaulle par Joxe et Olié, notamment sur les hésitations et les réticences des cadres intermédiaires de l’armée et des fonctionnaires, vont donner le ton de l’intervention du Général le dimanche 23 avril au soir, et lui permettre de frapper juste.

Frédéric Fogacci. Fondation Charles de Gaulle

23 04 1961

De Gaulle parle à la télévision : Un pouvoir insurrectionnel s’est établi en Algérie par un pronunciamiento militaire. Les coupables de l’usurpation ont exploité la passion des cadres de certaines unités spécialisées, l’adhésion enflammée d’une partie de la population de souche européenne qu’égarent les craintes et les mythes, l’impuissance des responsables submergés par la conjuration militaire. Ce pouvoir a une apparence : un quarteron de généraux en retraite. Il a une réalité : un groupe d’officiers, partisans, ambitieux et fanatiques. Ce groupe et ce quarteron possèdent un savoir-faire expéditif et limité. Mais ils ne voient et ne comprennent la nation et le monde que déformés à travers leur frénésie. Leur entreprise conduit tout droit à un désastre national.

Au nom de la France, j’ordonne que tous les moyens, je dis tous les moyens, soient employés partout pour barrer la route à ces hommes-là, en attendant de les réduire. J’interdis à tout Français et, d’abord, à tout soldat, d’exécuter aucun de leurs ordres.

À partir d’aujourd’hui, je prendrai, au besoin directement, les mesures qui me paraîtront exigées par les circonstances. Par là même je m’affirme pour aujourd’hui et pour demain, en la légitimité française et républicaine que la nation m’a conférée, que je maintiendrai, quoiqu’il arrive, jusqu’au terme de mon mandat ou jusqu’à ce que me manquent soit les forces, soit la vie, et dont je prendrai les moyens d’assurer qu’elle demeure après moi. Françaises, Français ! Voyez où risque d’aller la France par rapport à ce qu’elle était en train de redevenir. Françaises, Français, aidez-moi !

François Mauriac, qui, dans les années précédentes, avait déserté les rangs de la droite pour se rallier à Mendès France, est revenu dans le rang des soutiens de de Gaulle :

En ce soir tragique du 23 avril 1961, à mesure que de Gaulle parlait à la télévision, nous qui avions craint que tout ne fût perdu, nous ne nous doutions déjà plus que tout allait être sauvé. À cette heure solennelle, j’admirais que sa parole exprimât l’événement, à peine entré dans l’histoire, en langage d’histoire ; l’avenir n’aurait aucune retouche à apporter. Les mots historiques sont presque tous forgés après coup. De Gaulle, lui, le soir même où il croit que des parachutistes sont en route pour le cravater, retrouve sans effort les cadences de Bossuet : Voici l’État bafoué, la nation défiée, notre puissance ébranlée, notre prestige international abaissé, notre place et notre rôle en Afrique compromis. Et par qui ? hélas ! hélas ! hélas ! par des hommes dont c’était le devoir, l’honneur, la raison d’être de servir et d’obéir.

De gauche à droite : les généraux français putschistes Edmond Jouhaud, Raoul Salan et Maurice Challe, à Alger, le 23 avril 1961 AFP / AFP

25 04 1961

L’ensemble de l’armée ne se ralliant pas comme l’espéraient les putschistes, les pieds-noirs n’ayant pas été invité à se joindre à eux, le mouvement va dans le mur : le général Challe invite les chefs de corps des régiments ralliés à regagner leurs cantonnements. Les forces loyalistes réoccupent Alger. Les généraux Challe et Zeller se rendent. Les généraux Salan et Jouhaud passent à la clandestinité, où ils rejoignent Lagaillarde, Susini, le docteur Lefèvre qui ont déjà créé l’OAS. Ils trouveront en Valéry Giscard d’Estaing, secrétaire d’État aux Finances de 1959 à 1962 dans le gouvernement Debré, un allié qui leur transmet les compte rendus des conseils ministériels.

La trêve unilatérale décidée par Paris permet aux rescapés de l’Armée de Libération Nationale (A.L.N) de reprendre la population en main aussi bien dans les campagnes que dans les centres urbains. Pour encourager ce processus, le gouvernement annonça une nouvelle mesure positive : 2 297 libérations de détenus FLN et 32 millions de Francs de crédits. La moyenne quotidienne des attentats passa de 20 à 37.

De Gaulle en Conseil des Ministres à propos de l’OAS : ce qui est grave dans cette affaire, Messieurs, c’est qu’elle n’est pas sérieuse.

5 05 1961

L’Américain Alan Shephard vole 15’ dans la capsule Mercury III.

10 05 1961

Le vol AF 406 Brazzaville-Paris, un Lockheed L 1649 Starliner, se crashe vers 1 h 30′ dans le ciel algérien, un peu au sud de l’extrême-sud tunisien, près de Ghadames, par 29° 0′ 0″ N et 9°0′ 0″ E. Mort des 78 passagers/membres d’équipage. On ne connaîtra jamais précisément les causes de l’accident, mais il s’agit probablement d’un attentat.

On avait l’impression que l’avion s’était écrasé à plat sur le sol puisque l’on distingue sa silhouette ; il n’y avait pas un morceau plus grand qu’une chaise ; chose étonnante, des billets de banque volaient au vent léger du site. On a retrouvé cinq ou six membres de l’équipage serrés les uns contre les autres… peut-être pour aider les pilotes à redresser l’avion.

Bernard Zuber sous-lieutenant du 3e Groupe Saharien Motorisé

11 05 1961

Kennedy envoie 400 membres des Forces Spéciales et 100 conseillers militaires au Viet Nam. Ces derniers y seraient déjà au nombre de 16 000, venus pour nombre d’entre eux sous le mandat d’Eisenhower. Pendant 8 ans, le nombre de soldats américains ira croissant :

- 184 000 en 1966

- 485 000 en 1968

- 536 000 en 1969

18 05 1961

La mise en eau du barrage de Serre Ponçon est achevée : il couvre à peu près la même surface que le lac d’Annecy ; la retenue d’eau est de 1.2 milliard de m³.

20 05 1961

Ouverture de la première conférence d’Évian, avec le seul FLN pour interlocuteur : la France s’est fixé des frontières au-delà desquelles il n’y a plus de négociation : la préservation des intérêts pétroliers français ; le maintien d’une présence française dans les bases militaires ; la double nationalité pour les pieds-noirs, et leur participation à la vie politique du futur Etat indépendant. Les Algériens n’accepteront pas : les négociations seront rompues le 13 juin.

Le FLN exige le divorce avec la pension alimentaire mais refuse de se présenter à l’audience. Il faut trouver une poire d’angoisse qui lui rende le statu-quo insupportable.

De Gaulle

25 05 1961

Les mois précédents n’ont pas été fastes pour l’Amérique : en avril, Kennedy a réuni savants et conseillers budgétaires pour mettre à plat la politique spatiale. Les pour parlent d’une échéance de dix ans pour aller sur la lune, les contre avancent un coût de 40 milliards. A la fin de la réunion, Kennedy demande à rester seul dans la salle : il prendra sa décision en un quart d’heure et en fera part au Congrès le 25 mai : Avant la fin de la décennie, un homme marchera sur la lune.

31 05 1961

John et Jacky Kennedy sont à Paris : Inutile de me présenter… mais si, vous savez bien, je suis le gars qui accompagne Jacky Kennedy en France. L’enthousiasme est tel que le cortège est quasiment à l’arrêt place de la Concorde, si dense est la foule. Dans les mois suivants Kennedy écrira à de Gaulle pour qu’il lui dise ce qu’il sait des activités de la CIA en France : démarche qui en dit long sur la transparence de cette maison. Un peu comme si Napoléon avait demandé à l’empereur d’Autriche de le renseigner sur les agissements de Talleyrand ! Il ne faut pas croire que la CIA rendait compte de toutes ses activités à l’hôte de la Maison Blanche : c’était un véritable état dans l’état, souvent hors de contrôle de la Maison Blanche.

Jacques Borel, 34 ans, HEC puis vendeur chez IBM, inaugure dans le quartier de la Bourse à Paris, le premier Wimpy, une franchise anglaise qui a fait du hamburger son produit vedette. Sa femme Christiane aura été sa conseillère pendant plus de 60 ans : Tu n’as pas une âme de directeur, tu as une âme de patron. Tu dois monter ta propre affaire et je vais t’aider. Il avait eu ses premières intuitions à Manhattan en 1949 où stagiaire chez IBM à 40 $/semaine, il était tombé en arrêt devant le modèle d’organisation standardisée de Howard Johnson, une chaîne de restauration rapide. Plus tard, il croisera à Chicago : le patron de Mac Donald

Les Français ne mangeront jamais de hamburgers !

Formidable, gardez cette idée longtemps en tête, comme ça, vous me foutrez la paix sur le marché français !

Hyperactif, ce boulimique de travail va voler de succès en succès, avec, en plus de sa restauration rapide sur les autoroutes, les tickets restaurants, le lobbying pour la baisse de la TVA etc… Il dira qu’un accident de voiture lui avait fait perdre l’odorat ; mais qu’importe : l’argent n’a pas d’odeur !

Coluche rassemblera tous ses nombreux contempteurs : Jacques Borel, ce plat pourri qui est le mien.

2 06 1961

La veille Nikita Khrouchtchev avait annoncé l’augmentation du prix de la viande et du beurre. Parallèlement les normes de production pour les ouvriers avaient été revues à la hausse, entraînant une réduction de facto des salaires. La grève avait débuté le même jour, s’élevant contre les conditions de travail dans l’usine de construction de locomotives de Novotcherkassk Boudienny. Novotcherkassk est l’ancienne capitale des Cosaques du Don. Les grévistes se mettent en marche pour se rendre à la mairie et le mouvement se répand dans d’autres entreprises après l’arrestation de 30 grévistes par la police. Armée ou KGB ? on ne sait pas très bien qui a commencé à tirer : toujours est-il que l’on compte 26 tués et 87 blessés, dont 3 meurent finalement de leur blessures. La ville est soumise au couvre-feu, les morts sont enterrés en secret dans divers cimetières de l’oblast de Rostov. Le lendemain un nouveau groupe de manifestants se réunit sur la place centrale, 116 d’entre eux sont arrêtés. Quatorze sont condamnés lors de procès expéditifs dont sept à la peine capitale et exécutés rapidement. Les autres écopent de peines allant de dix à quinze ans. D’autres participants et leurs familles sont exilés en Sibérie. Le secret sur l’affaire sera tenu une trentaine d’années. Andreï Konchalovski en fera un film en 2020 : Chers camarades. [résumé de Wikipedia]

12 06 1961

Des négociations entre l’Autriche et l’Italie ont échoué quinze jours plus tôt à Klagenfurt[1] Les Tyroliens du sud, italiens depuis la fin de la première guerre mondiale, font parler la poudre en plastiquant 37 pylônes électriques à haute tension, mais en prenant soin que cela ne coûte aucune vie humaine, ni ne fasse de tort aux propriétaires des terrains concernés : c’est la feuernacht.

Silvius Magnago est président de la région, lui aussi partisan de l’autonomie, mais encore partisan farouche de la non-violence. Il se forcera au silence quand il recevra des appels au secours des militants emprisonnés, torturés, parfois à mort. Et pourtant la souffrance, pour avoir perdu une jambe à la guerre, il savait ce que c’était. Il ne rompra jamais le fil des négociations avec Rome et, pour finir, huit ans plus tard, obtiendra un statut d’autonomie auquel tout le monde ou presque se ralliera. Une fois n’est pas coutume, le modéré l’aura emporté sur les extrémistes. Mais, comme dans toute négociation, il faut être au moins deux, encore fallait-il que Rome fut représenté par un homme de dialogue et d’écoute : c’était Aldo Moro. Le Sud Tyrol, Haut Adige de cette époque forme la toile de fond d’Eva dort de Francesca Melandri chez Gallimard 2010. Eva dort, c’est le Maria Chapdelaine du Sud-Tyrol.

18 06 1961

À 15 h 10, une bombe placée dans le ballast fait dérailler le train Strasbourg-Paris entre les gares de Vitry le François et Loisy sur Marne, à la hauteur du village de Blacy, faisant 28 morts et 170 blessés. L’enquête ne permettra jamais de connaître le commanditaire de l’attentat, mais le gouvernement sera bien le seul à s’enferrer sur la piste accidentelle, quand la presse et les historiens parleront d’attentat de l’OAS. Le gouvernement n’hésitera pas devant le déni de réalité, plutôt que de reconnaître la dangerosité de l’OAS, et ce, en dépit d’un courrier reçu par le chef de gare de Vitry quelques jours plus tôt l’avertissant de l’imminence de cet attentat. Le coup avait été bien monté, car, à Blacy à cette heure-là, sur la même ligne aurait dû passer dans le sens inverse le Paris-Strasbourg ; mais, Dieu merci, ce train avait été retardé par des travaux.

23 06 1961

Entrée en vigueur du traité sur l’Antarctique, signé le 1° décembre 1959 à Washington par l’Afrique du Sud, Argentine, Australie, Belgique, Chili, États-Unis, France, Japon, Norvège, Nouvelle-Zélande, Royaume-Uni, URSS. Seules les activités pacifiques y sont autorisées. Le traité établit un cadre d’échange d’information, de personnel scientifique, d’observations et de données concernant les activités réalisées par les signataires sur le continent. Toute mesure de nature militaire et non pacifique y est interdite. L’usage des bases à des fins militaires est prohibé. La réalisation d’essais nucléaires est prohibée, tout comme l’élimination (dépôt) de déchets radioactifs.

30 06 1961

En réponse à la colère et à la popularité sans cesse croissante de l’OAS, De Gaulle fait connaître sa décision de rapatrier en Métropole la 11° Division Légère d’Intervention, constituée en parti d’éléments parachutistes ayant participé au putsch et de la remplacer par… cinq compagnies de CRS métropolitaines.

L’Algérie algérienne naissait au forceps dans une crue de larmes et de sang ; l’Algérie française rendait l’âme dans de torrentielles saignées. Et toutes les deux, laminées par sept ans de guerre et d’horreur, bien qu’au bout du rouleau, trouvaient encore la force de s’entredéchirer comme jamais. Les journées de barricades, décrétées à Alger en janvier 1960, n’avaient pas ralenti la marche inflexible de l’Histoire. Le putsch des généraux, amorcé par un quarteron de sécessionnistes en avril 1961, ne fit que précipiter les deux peuples dans une tourmente surréaliste. Les militaires étaient dépassés par les événements ; ils tiraient sans distinction sur les civils, ne repoussant la charge d’une communauté que pour fléchir sous celle de l’autre. Les floués par les manœuvres de Paris, c’est-à-dire les partisans de la rupture définitive avec la patrie mère, la France, prenaient les armes et juraient de récupérer, empan par empan, l’Algérie qu’on leur confisquait. Les villes et les villages sombraient dans le cauchemar des cauchemars. Les attentats ripostaient aux attentats, les représailles aux assassinats, les enlèvements aux raids de commandos. Malheur à l’Européen que l’on surprendrait avec un musulman, malheur au musulman qui s’acoquinerait avec un Européen. Des lignes de démarcation îlotaient les communautés qui, par instinct grégaire, se repliaient sur elles-mêmes, en faction jour et nuit sur leurs frontières, n’hésitant pas à lyncher l’imprudent qui se tromperait d’adresse. Tous les matins, on découvrait des corps sans vie désarticulés sur la chaussée ; toutes les nuits, des spectres se livraient à de terribles batailles rangées. Les graffitis sur les murs évoquaient des épitaphes. Au milieu des Votez oui, des FLN, des Vive l’Algérie française, s’étalèrent, sans crier gare, les trois initiales de l’Apocalypse : OAS, l’Organisation armée secrète, née de l’agonie des colonies, du refus du fait accompli, et qui allait creuser un peu plus le fossé des perditions, jusque dans le cœur des enfers.

Yasmina Khadra. Ce que le jour doit à la nuit. Julliard 2008

06 1961

Quelques mois plus tôt est sorti sur les écrans Kapo, film fiction de Gillo Pontecorvo sur les camps de concentration, tourné en 1959. Bien accueilli, parfois avec enthousiasme, le film avait reçu l’Award 1961 du meilleur film étranger. Le principe de la réalisation d’une fiction dans une telle configuration, discutable en soi, donna alors lieu à une bataille d’Hernani apte à faire vibrer l’âme des Français cultivés qui, se croyant alors au cœur de l’essentiel, ne réalisent pas qu’ils sont dans l’antichambre du dérisoire et du futile. C’est Jacques Rivette qui, endossant sans gêne aucune les habits de Torquemada [ou d’Ayatollah… c’est au choix] déclencha la bataille par un article intitulé De l’abjection, avec l’incroyable certitude de dire le vrai, le juste, comme un bon cardinal de l’Inquisition.

La formule de Jean Cau pour Paris-Match en 1978 : Le poids des mots, le choc des photos, laisse bien entendre l’existence de deux mondes distincts pour la critique : dans le monde des mots, la position de ceux qui affirment : il faut tout publier, semble difficilement attaquable, au moins dans les systèmes démocratiques dans lesquels nous vivons :

Il faut tout publier de ce que les écrivains voulaient publier, à titre posthume ou non. Le temps de l’esprit ne répond pas aux oukases de l’esprit du temps. La sensibilité d’une époque donnée ne saurait justifier la censure pour toutes les époques. La démocratie, c’est faire confiance à la vertu du débat. Le soupçon se nourrit du secret qu’on lui oppose. Il faut tout montrer, et tout restituer dans son contexte, à la suite de Montesquieu : Là où il n’y a pas de conflit visible, il n’y a pas de liberté.

Olivier Nora, PDG de Grasset

Dans les monde du cinéma, de la photo, voire des caricatures [… de Mahomet, par exemple], les choses sont plus compliquées.

Quarante-cinq ans plus tard le film sortira en DVD, et Xavier Jamet, de DVDCLASSIK, fera le point : Qu’on le veuille ou non, Kapo, c’est avant tout l’une des batailles d’Hernani les plus fameuses de la cinéphilie moderne : le film de Gillo Pontecorvo est marqué au fer rouge par le débat acharné qu’il suscita à sa sortie, et qu’il continue de provoquer. Pas un journal, pas un magazine qui ne se soit à nouveau penché sur la fameuse controverse à l’occasion de la parution du film en DVD, quelques 47 ans après la sortie du film en France [1961]. L’occasion était d’ailleurs trop belle pour les Cahiers du cinéma et Positif qui, comme à leurs plus belles heures, ne se sont pas privés cet été de croiser le fer à nouveau dans des éditos rageurs. Aujourd’hui encore, et peut-être même plus qu’à sa sortie, Kapo semble condamné à en être réduit à son seul travelling, et au débat intense qui l’entoure.

Tourné en 1959, Kapo sort sur les écrans français deux ans plus tard. Aux Cahiers, c’est Rivette qui s’y colle, dans le numéro 120. Au même titre qu’une certaine tendance du cinéma français de François Truffaut, sa chronique constituera l’un des articles fondateurs de la cinéphilie moderne… Intitulée De l’abjection, cette courte notule consacrée au Pontecorvo va susciter commentaires indignés, vivats passionnés, éditos atrabilaires, et même vocations critiques – comme l’expliquera Serge Daney dans un article de Traffic presque aussi célèbre et controversé que l’original. Le futur réalisateur de La bande des 4, et Daney 30 ans plus tard, y posent chacun à leur manière les jalons d’une théorie sur le formalisme, question cruciale qui trouve son point critique dans la représentation filmée de l’indicible : la solution finale.

Comme le note Antoine de Baecque (ex des Cahiers du Cinéma) dans La cinéphilie, Godard fut l’un des premiers à vouloir avancer une morale de la représentation de l’extermination, refusant tout esthétisme à ce propos. Ce qui choque en effet Godard, c’est une certaine facilité à montrer des scènes d’horreur, car on est vite au-delà de l’esthétique. Il dénonce, en prenant l’exemple d’un film récent, Le Procès de Nuremberg, l’obscénité d’esthétiser l’horreur, comparant ce genre de procédés à des images pornographiques.

Jacques Rivette ne fait finalement qu’appliquer cette théorie au film de Pontecorvo, de manière assez frontale : On a beaucoup cité, à gauche et à droite, et le plus souvent assez sottement, une phrase de Moullet : la morale est affaire de travellings (ou la version de Godard : les travellings sont affaire de morale) ; on a voulu y voir le comble du formalisme (…). Voyez cependant, dans Kapo, le plan où Riva se suicide, en se jetant sur les barbelés électrifiés ; l’homme qui décide, à ce moment, de faire un travelling-avant pour recadrer le cadavre en contre-plongée, en prenant soin d’inscrire exactement la main levée dans un angle de son cadrage final, cet homme n’a droit qu’au plus profond mépris. On nous les casse depuis quelques mois avec les faux problèmes de la forme et du fond, du réalisme et de la féerie, du scénario et de la mise en scène, de l’acteur libre ou dominé et autres balançoires ; disons qu’il se pourrait que tous les sujets naissent libres et égaux en droit ; ce qui compte, c’est le ton, ou l’accent, la nuance, comme on voudra l’appeler – c’est-à-dire le point de vue d’un homme, l’auteur, mal nécessaire, et l’attitude que prend cet homme par rapport à ce qu’il filme, et donc par rapport au monde et à toutes choses : ce qui peut s’exprimer par le choix des situations, la construction de l’intrigue, les dialogues, le jeu des acteurs, ou la pure et simple technique. Il est des choses qui ne doivent être abordées que dans la crainte et le tremblement ; la mort en est une, sans doute ; et comment, au moment de filmer une chose aussi mystérieuse, ne pas se sentir un imposteur ? Mieux vaudrait en tout cas se poser la question et inclure cette interrogation, de quelque façon, dans ce que l’on filme ; mais le doute est bien ce dont Pontecorvo et ses pareils sont le plus dépourvus.

45 ans plus tard, ce texte violent reste une borne, sorte de frontière symbolique séparant deux camps bien distincts et irréconciliables : Kapo et son travelling, on est pour, ou on est contre. De même que l’on est d’accord, ou non, avec les questions d’éthique soulevées par Rivette : même maîtrisé, le formalisme léché de Pontecorvo s’accommode-t-il d’un sujet aussi sensible ? L’efficacité, cette joliesse dont parle Gaspard Noé, est-elle conciliable avec une représentation de la Shoah ? Même armé des meilleures intentions (Pontecorvo est un progressiste convaincu, ancien Résistant, et son film est l’un des premiers témoignages de fiction sur la déportation), un cinéaste a-t-il tous les droits quand il dépeint la solution finale ? Ces questions soulevées par le critique sont primordiales et instaurent dès 1961 un débat capital, relayé 40 ans plus tard par Claude Lanzmann lors de la sortie de La liste de Schindler : comment filmer les camps de la mort ? Quel angle adopter ? En 1961, Pontecorvo est l’un des premiers à s’y risquer, et le retour de bâton va être violent…

Première chose, étonnante : au regard du reste du film, et notamment de sa dernière demi-heure, le travelling honni se révèle d’une relative sobriété. Après qu’Emmanuelle Riva se soit jetée sur les barbelés, la caméra avance pour un léger recadrage sur le corps inerte de la suicidée. Fondu au noir, et fin du fameux plan. Si aujourd’hui encore, on ne voit que ce travelling, c’est plus pour sa réputation, son intérêt historique et critique que pour sa présumée abjection : la mise en scène de Kapo s’avère en fin de compte plus sobre que la mythologie entretenue par le papier de Rivette ne le laissait craindre. Certes, avec son noir et blanc étudié, ses contrastes travaillés, son art du cadrage, du sur-cadrage, de la musique ou du plan-séquence, le film est l’œuvre d’un formaliste (doué), mais celui-ci n’avance pas masqué : oui, Kapo est un spectacle, efficace, et qui se revendique comme tel, ne faisant l’économie d’aucun artifice de mise en scène. Dans le même temps, la minutie de la reconstitution, un souci de véracité évident et, n’en déplaise à Rivette, une certaine pudeur, font du film de Pontecorvo une œuvre autrement plus complexe que ce film censément amoral et abject voué aux gémonies depuis 47 ans. Tout au plus, le cinéaste fait-il preuve d’une certaine candeur en mélangeant une pointe de néo-réalisme (Visconti et Rossellini furent les premiers à défendre le film) à une narration très hollywoodienne.

Car paradoxalement, et Rivette n’en parle pas (Daney encore moins, qui n’a pas vu le film), le film pêche en fait ailleurs, via des procédés bien moins raisonnables que ce simple travelling, faux procès choisi pour l’exemple…

Après un pré-générique d’une concision glaçante et qui plonge dans l’horreur des camps en cinq minutes terrifiantes, le scénario (pourtant d’une sobriété notable dans son premier tiers) s’enfonce peu à peu dans le mélo bas de gamme, avec l’arrivée dans le camp de prisonniers russes. Les rouages scénaristiques se grippent, et la romance (pas forcément invraisemblable pour autant) édulcore à ses dépens une œuvre jusqu’alors éprouvante et accomplie. Pontecorvo se brouilla un temps avec son scénariste, Franco Solinas, initiateur de ce virage à l’eau de rose qui plût tant aux producteurs italiens qu’ils l’imposèrent au final. Faute de goût majeure, la bluette entame sérieusement le crédit du film.

En cause aussi, la psychologie d’Edith/Nicole, pourtant campée par une très convaincante Susan Strasberg – fille du célèbre professeur d’art dramatique Lee Strasberg, remarquée pour sa composition d’Anne Franck sur les planches. Jeune juive qui se fait passer pour une prisonnière de droit commun afin d’échapper à la mort, son accession au rang de Kapo semble par trop mécanique, éludant les implications forcément déstabilisantes de cette promotion : jamais Edith ne semble vraiment ébranlée par les conséquences de sa nomination, d’ailleurs habilement dissimulée derrière une ellipse grossière.

Enfin, acoquinée avec un SS, la jeune femme trouvera une rédemption dans un final trop pompeux pour être honnête : on crie haro sur la mise en scène de Pontecorvo, plutôt retenue, quand c’est le script conformiste et racoleur de Solinas qui gangrène finalement le projet. Mise en scène estimable, scénario regrettable : Kapo est un film bancal, sur un sujet qui ne saurait souffrir aucun égarement

On comprend alors mieux son importance dans l’histoire de la critique. Voilà un film qui donne prise à tous les débats. C’est aussi en cela qu’il est, sinon réussi, du moins important : même si ce n’était sûrement pas l’intention du cinéaste, Kapo n’est pas taillé pour les Dossiers de l’Ecran, mais plutôt pour les cinémathèques et les foires d’empoigne cinéphiliques… Comme s’il en disait finalement autant sur la Shoah que sur la critique, sur les camps de la mort que sur la mise en scène de l’Histoire au cinéma. En cela, Kapo est une date, et il est passionnant. […]. Alors que son chef-d’œuvre, La bataille d’Alger, figure aujourd’hui en bonne place dans les cinémathèques du monde entier, il faut revoir Kapo avec un œil neuf, et relire dans la foulée les écrits de Jacques Rivette. Se joue là, dans ce dialogue entre le film et le journaliste, tout un pan de la cinéphilie moderne, et une certaine conception de la mise en scène défendue (ou battue en brèche) par la critique française. Ce n’est pas le moindre intérêt de ce film équivoque, dont les qualités et les défauts sont presque aussi captivants que la prose qu’il aura engendrée depuis bientôt 50 ans.

Xavier Jamet. DVDCLASSIK. 9 octobre 2006

Au nombre des films que je n’ai jamais vus, il n’y a pas seulement Octobre, Le Jour se lève ou Bambi, il y a l’obscur Kapo, film sur les camps de concentration, tourné en 1960 par l’italien de gauche Gillo Pontecorvo. Kapo ne fit pas date dans l’histoire du cinéma. Suis-je le seul, ne l’ayant jamais vu, à ne l’avoir jamais oublié ? Car je n’ai pas vu Kapo et en même temps je l’ai vu. Je l’ai vu parce que quelqu’un, avec des mots, me l’a montré. Ce film, dont le titre, tel un mot de passe, accompagna ma vie de cinéma, je ne le connais qu’à travers un court texte : la critique qu’en fit Jacques Rivette en juin 1961 dans Les Cahiers du cinéma. C’était le numéro 120, l’article s’appelait De l’abjection, Rivette avait 33 ans et moi 17. Je ne devais jamais avoir prononcé le mot abjection de ma vie. Dans son article, Rivette ne racontait pas le film, il se contentait, en une phrase, de décrire un plan. La phrase, qui se grava dans ma mémoire, disait ceci : Voyez cependant, dans Kapo, le plan où Riva se suicide en se jetant sur les barbelés électrifiés : l’homme qui décide à ce moment de faire un travelling avant pour recadrer le cadavre en contre-plongée, en prenant soin d’inscrire exactement la main levée dans un angle de son cadrage final, cet homme n’a droit qu’au plus profond mépris. Ainsi, un simple mouvement de caméra pouvait-il être le mouvement à ne pas faire. Celui qu’il fallait – à l’évidence – être abject pour faire. A peine eus-je lu ces lignes que je sus que leur auteur avait absolument raison. Abrupt et lumineux, le texte de Rivette me permettait de mettre des mots sur ce visage de l’abjection. Ma révolte avait trouvé des mots pour se dire. Mais il y avait plus. Il y avait que la révolte s’accompagnait d’un sentiment moins clair et sans doute moins pur : la reconnaissance soulagée d’acquérir ma première certitude de futur critique. Au fil des années, en effet, le travelling de Kapo fut mon dogme portatif, l’axiome qui ne se discutait pas, le point limite de tout débat. Avec quiconque ne ressentirait pas immédiatement l’abjection du travelling de Kapo, je n’aurais, définitivement, rien à voir, rien à partager. Ce genre de refus était d’ailleurs dans l’air du temps. Au vu du style rageur et excédé de l’article de Rivette, je sentais que de furieux débats avaient déjà eu lieu et il me paraissait logique que le cinéma soit la caisse de résonance privilégiée de toute polémique. La guerre d’Algérie finissait qui, faute d’avoir été filmée, avait soupçonné par avance toute représentation de l’Histoire. N’importe qui semblait comprendre qu’il puisse y avoir – même et surtout au cinéma – des figures taboues, des facilités criminelles et des montages interdits. La formule célèbre de Godard voyant dans les travellings une affaire de morale était à mes yeux un de ces truismes sur lesquels on ne reviendrait pas. Pas moi, en tout cas.

Serge Daney. Le travelling de Kapo – Traffic n°4, automne 1992

Plus de cinquante ans plus tard, la situation n’aura pas fondamentalement changé : on le verra à l’occasion du film Salafistes [les Salafistes de Daech] que Fleur Pellerin, ministre de la Culture interdira aux moins de 18 ans :

C’est à un véritable acte de censure que s’est livrée […] la ministre de la culture, Madame Fleur Pellerin. En interdisant Salafistes, le film [sur les écrans en février 2016] que j’ai réalisé avec Lemine Ould Salem, aux moins de 18 ans, elle a tenté de prononcer à son encontre une sentence de mort.

Une sentence aussitôt colportée par quelques journalistes et chercheurs complaisants qui, non contents de ne pas voir le film, se sont permis de l’accuser de tous les maux et de lui attribuer un discours à l’inverse de celui qu’il tient. Au point de nous comparer à Dieudonné, à Céline ou à Marine Le Pen !

Interdire un film aux moins de 18 ans signifie l’impossibilité de montrer le film à la télévision, alors que deux chaînes l’ont financé. Cela veut dire aussi l’annulation forcée des projections organisées par des enseignants et des municipalités dans des communes de banlieue, qui souhaitaient, avec notre film, faire un travail auprès des lycéens.

C’est le traitement que l’on applique aux films pornographiques. C’est le premier acte de ce type, pour un long-métrage documentaire, pour des raisons politiques, depuis la guerre d’Algérie. C’est un geste que n’ont commis aucun de ses prédécesseurs au ministère de la culture, que ce soient Jacques Duhamel (1971-1973), Michel Guy (1974-1976), Jack Lang (sous Mitterrand) ou Frédéric Mitterrand (2009-2012).

En nous expliquant, dans le communiqué, comment nous aurions dû réaliser et monter ce film, Mme Fleur Pellerin s’est conduite comme les censeurs qui, en Union soviétique, expliquaient à Andreï Tarkovski comment il aurait dû réaliser ce chef-d’œuvre qu’est Andreï Roublev. Mme Fleur Pellerin l’a juste fait avec un peu plus d’hypocrisie : elle a prétendu que, dans un geste de grande tolérance, elle avait choisi de ne pas interdire complètement le film. Quelle mansuétude !

Je n’aurai pas l’outrecuidance de lui demander si elle a vu Lettre de Sibérie, de Chris Marker, qui démontre admirablement qu’on peut faire dire tout et le contraire de tout à un commentaire, sans convaincre personne. Ni de lui rappeler que, dans des films aussi importants que le Idi Amin Dada, de Barbet Schrœder, ou Duch, le maître des forges de l’enfer, de Rithy Panh, il n’y a, pas plus que dans Salafistes, de point de vue contradictoire. Or, il s’agit de personnages au moins aussi terrifiants que les djihadistes de l’organisation Etat islamique.

Et quand elle invoque la protection de nos enfants, elle ne fait que répéter ce qu’ont toujours dit les censeurs à travers l’Histoire : interdire pour le bien, celui des autres, bien sûr. Citez-moi un dictateur qui n’ait pas invoqué la protection de la jeunesse pour censurer une œuvre !

Car que croit-on sous les lustres dorés de la Rue de Valois ? Que les jeunes de banlieue n’ont jamais aperçu d’images de violence ? Qu’ils ne sont jamais allés voir de films d’horreur ? Qu’ils n’ont pas accès aux vidéos de l’organisation Etat islamique ? Pense-t-on vraiment que c’est ainsi que l’on luttera contre cette propagande ? Et qu’en tuant le messager parce qu’il apporte une mauvaise nouvelle, on réglera le problème ?

Les milliers de jeunes Français partis faire le djihad en Syrie et en Irak n’ont pas attendu la projection de Salafistes pour cela. Ils l’ont fait parce que, dans ces territoires perdus de la République, l’idéologie salafiste se répand depuis des années et qu’on l’a laissée prospérer. En niant qu’elle existe, qu’elle vient combler un vide, qu’elle regroupe bien plus que des déséquilibrés, loups solitaires et autres petits groupes terroristes. En niant tout simplement son influence.

Couvrez ce sein que je ne saurais voir, dit Tartuffe dans la pièce de Molière. C’est bien de cela qu’il s’agit. C’est bien cela qu’on nous reproche. Sous les formes les plus diverses. Au risque de notre vie, nous sommes allés voir des salafistes au Sahel et en Irak. Nous avons choisi de montrer – pas pour justifier ou comprendre, comme dirait notre premier ministre -, non, juste pour qu’on écoute ce qu’ont dans la tête ceux qui commettent les attentats. Nous croyons en effet que les Français ont besoin de savoir pourquoi on cherche à les tuer, pourquoi des milliers de gens à travers le monde sont prêts à tout pour cela. C’est un travail de citoyen que nous avons effectué.

La France se meurt des dénis à propos de son Histoire : déni de la collaboration, qu’il a fallu cinquante ans et le discours de Jacques Chirac au Vel’ d’Hiv’, en 1995, pour assumer. Déni de la guerre d’Algérie, qui a empêché qu’on produise des films sur le sujet – à la différence des Américains avec la guerre du Vietnam – pendant près de trente ans. Déni de l’intolérance grimpante qui a mené aux attentats de Charlie et de l’Hyper Cacher, et à ceux de novembre 2015.

Aujourd’hui, c’est le déni d’une menace qui croît tous les jours. Madame la ministre, vous avez décidé de nous interdire de montrer notre film aux moins de 18 ans, mais c’est justement à eux qu’il faut le faire voir. Vous avez choisi d’empêcher les chaînes de télévision de le diffuser, mais c’est justement là qu’il faut le montrer et organiser des débats auxquels nous participerons, Lemine Ould Salem et moi-même, si l’on nous y invite.

Finissons-en avec l’hypocrisie, avec la politique de l’autruche, avec les Tartuffe. La Comédie-Française est à quelques mètres de vos bureaux. Courez-y ! Et lisez ce qu’écrit Galin Stœv, qui y reprend Tartuffe à partir du 21 mars, à propos de Molière : Il est l’anticonformiste par excellence, celui qui n’arrête jamais de poser les questions qui fâchent, celui qui dénonce toute tentative de substituer aux formes artistiques et humaines un conformisme ambiant.

Nous ne nous comparons pas à Molière, mais nous nous inscrivons dans cette tradition. Une tradition française qui consiste à faire confiance à l’intelligence des spectateurs. Pour qu’on ne puisse pas dire plus tard : Je ne savais pas.

François Margolin, réalisateur du film Salafistes. Le Monde du 12 02 2016

10 07 1961

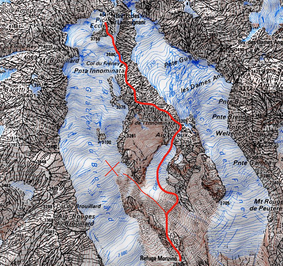

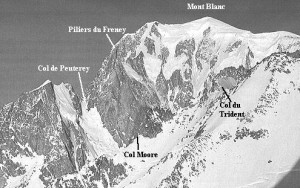

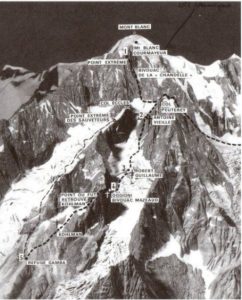

Sur la face sud du Mont Blanc, les cieux mettent en place la grande tragédie.

Tout près de moi un petit groupe parle à voix basse et, dans le murmure, je reconnais la voix du docteur Bassi : Incroyable ! Le taux d’azotémie dépasse les limites de la survie !

La nouvelle me laisse indifférent, et je ne me soucie pas davantage de mes mains, rongées par le rocher et le gel, ni de mes yeux encore gonflés et brûlés par la tourmente. Enfoncée dans un de mes bras, une aiguille fait couler lentement un liquide dans mes veines appauvries. Certes mon état n’est guère brillant, mais si je songe aux heures que je viens de vivre, il me semble renaître. Ce lit où je suis étendu dans la pénombre, comme il est chaud et sec ! Tel que j’avais cessé de l’espérer… Dans la tiédeur vivifiante de cette immobilité, je sens les os reprendre leur place dans mon corps, comme s’ils avaient été brisés.

Les heures passent. Le sérum a fini de couler goutte à goutte. Le silence et le calme règnent enfin autour de moi, mais en moi le cauchemar ne connaît pas de trêve… Tant d’images se bousculent, de précipices, de tempêtes, d’éclairs, de désespoir, de mort.

Le hasard a voulu qu’Andrea Oggioni, Roberto Gallieni et moi, d’une part, les Français Pierre Mazeaud, Pierre Kohlman, Robert Guillaume et Antoine Vieille d’autre part, ayons décidé d’attaquer le même lundi 10 juillet 1961 le Pilier central du mont Blanc, encore inviolé. Il représente, pour des alpinistes, un problème d’un intérêt certain, par l’imposante beauté de ses rochers rouges, la grande altitude, la complication d’une marche d’approche laborieuse, la sévérité de son isolement et, bien entendu, par les grandes difficultés techniques qu’en offrira l’escalade. A notre mutuelle surprise, nous nous rencontrons au cours de l’approche et, d’abord déconcertés, nous prenons rapidement la décision de nous grouper en une seule équipe, au nom de cet esprit sincère de camaraderie qui ignore frontières et discriminations. Les uns, les Italiens, ont la réputation de fort bien connaître le mont Blanc ; les autres figurent notoirement parmi les meilleurs grimpeurs français du moment. Le temps est beau, le baromètre reste haut.

Nous avons formé trois cordées. En un jour et demi seulement, nous partageant équitablement la conduite de l’escalade, nous sommes arrivés de Courmayeur à quelque quatre-vingts mètres de la solution du problème. Et c’est en ce point précisément que, le 11 juillet à midi, s’ouvre le prologue de la tragédie la plus hallucinante par bien des aspects qu’aient jamais subie au mont Blanc des alpinistes qualifiés.

Tandis que nous grimpons à bonne allure pour atteindre la base de la flèche du Pilier, nous avons bien remarqué les brouillards qui flottent au-dessus de nous, mais nous ne nous en préoccupons pas outre mesure, car le succès est proche maintenant. Si la tempête se déclenche, nous serons au sommet avant elle. En fait, l’orage nous cueille littéralement, une heure plus tard, sur le dernier obstacle, au-dessus d’une quarantaine de mètres de surplombs. Nous descendons rapidement le long des cordes, laissant dans la paroi pitons, mousquetons et étriers. La tempête de neige se déchaîne avec violence, tandis que nous nous regroupons sur de rares vires, au sommet de cette saillie caractéristique, haute de quinze mètres, qui fait comme un piédestal à la flèche terminale surplombante, et qu’on appelle la Chandelle.

Éclairs et tonnerre éclatent tout autour de nous, l’air est saturé d’électricité et le vent nous jette au visage une poussière de neige aveuglante. Nous sommes à plus de 4 500 mètres, sur ce Pilier qui est le paratonnerre du mont Blanc. Nous les Italiens, nous nous serrons sur une petite vire ; les Français sont en train de s’organiser en deux groupes quand, soudain, un coup de foudre vient effleurer Kohlman au visage et la décharge le projetterait dans le vide si Mazeaud, d’un bond, ne l’empoignait et ne réussissait à le soutenir. Pendant quelques minutes, Kohlman reste comme paralysé. Nous passons de la Coramine à Mazeaud qui la lui fait avaler ; finalement, notre camarade se reprend, et nous pouvons terminer notre installation.

À ce moment, tandis que la tempête fait fureur, la situation est la suivante : sur une petite terrasse, Oggioni, Gallieni et moi ; sur une autre à côté de nous, Vieille, Guillaume et Mazeaud ; sur une troisième, plus large, un peu plus bas, Kohlman tout seul, pour qu’il puisse s’étendre plus commodément. Et c’est là que peut-être commence, mais nous n’en savons rien, sa tragédie psychologique.

Quatre-vingts mètres seulement de monolithe inconnu nous séparent encore des arêtes de neige faciles qui conduisent au sommet du mont Blanc. Et derrière le sommet, il y a, après la victoire sur le Pilier, le refuge Vallot, havre de sécurité, et la facile descente vers Chamonix. Il suffirait d’une éclaircie d’une demi-journée pour conclure heureusement l’aventure. Mais là-haut, au sommet, nous n’arriverons jamais.

La nuit tombe. La tourmente redouble de violence. Enfermés dans la tente de bivouac comme dans un grand sac, nous n’avons pour en deviner le déroulement que le fracas des coups de tonnerre. Tantôt ils s’éloignent, et nous sommes soulagés ; tantôt nous avons l’impression qu’ils se concentrent autour de nous, et l’angoisse nous étreint à nouveau. A travers la toile de tente, opaque pourtant, les éclairs éblouissent. Nous sommes là pleins de vie, mais absolument impuissants devant le déchaînement enragé des éléments. Tout près de nous, amarré aux pitons qui nous soutiennent au-dessus du précipice, notre matériel d’escalade est suspendu : pitons, crampons, piolets. On ne saurait rêver meilleur appât pour la foudre ! Nous voudrions bien nous en débarrasser, mais si nous nous en privons, comment ferons-nous pour monter ou descendre ? Personne ne parle ; chacun se concentre.

C’est à l’instant, précisément, où nous pensons pour la nième fois que nous sommes entièrement livrés au hasard que nous sentons comme une force qui nous tire les jambes à les arracher. C’est la foudre qui nous a tous frôlés. Nous hurlons sauvagement. Nous sommes en vie ; mais nous savons que, d’un moment à l’autre, la tempête peut nous réduire en cendres. Nous nous appelons, pour nous assurer que nous sommes tous encore là. Suit un temps de silence, terrifiant : nous savons qu’il prélude à une nouvelle concentration d’électricité, qui ne manquera pas d’exploser encore sur nous.

Quelques minutes plus tard, le choc déjà ressenti se répète, avec une violence accrue ; peu s’en faut qu’il nous précipite dans l’abîme ! Au milieu des cris véhéments, une voix me parvient, parfaitement claire, qui dit : Il faut fuir ! Est-ce Oggioni ? Est-ce Gallieni ? Je ne peux pas le savoir. C’est le désespoir qui inspire ces paroles, mais elles traduisent notre état d’esprit à tous. J’ai le net sentiment que nous sommes perdus, et c’est, je crois, notre sentiment unanime. Je revois ma vie tout entière, des visages chers, des choses que certainement je ne retrouverai plus. Impressions fugitives. Combien nettes, cependant, et qui paraissent longues, incroyablement.

Comme par miracle, l’orage semble s’éloigner ; nous n’entendons plus que le crépitement de la neige gelée sur la toile caoutchoutée qui nous protège. Inertes, nous n’avons même pas le courage de regarder dehors. Et dehors, c’est déjà la nuit. Personne ne parle, personne ne mange, personne ne s’intéresse à ce qui se passe. La neige qui tombe, même si elle fait peser sur nous une menace extrêmement grave, nous est un soulagement : nous avons échappé à la foudre, et nous sommes vivants. Jamais je ne me suis trouvé dans une paroi avec une pareille tempête : ce n’est ni la technique, ni l’habileté qui nous sauveront.

Notre position précaire et le séjour prolongé dans la tente nous font étouffer. Nous déchirons un coin de la toile et respirons, avidement.

Notre tente est maintenant complètement ensevelie sous la neige. La chaleur de notre souffle provoque à l’intérieur, par condensation, une humidité qui se transforme, au gré des sautes de température, tantôt en eau, tantôt en cristaux de glace. Je me refuse à regarder ma montre, de peur d’être surpris de la trop lente fuite du temps. Personne ne souffle mot. Parfois une plainte se fait entendre, due à l’incommodité de la position, au froid, à cette sensation d’asphyxie qui nous torture. Des Français, nous ne savons rien. Des plaintes comme les nôtres, de temps en temps, nous parviennent de leur bivouac.

Mercredi. La nuit a passé et une clarté laiteuse annonce l’aube. Alors seulement nous nous tirons hors de la tente et, devant la quantité de neige tombée pendant la nuit, nous restons abasourdis. Les Français, à côté de nous, sont complètement enfouis. Kohlman, sur sa terrasse, s’est déjà mis debout et se profile, tache sombre, sur l’horizon incandescent qui semble annoncer une journée splendide. Un sentiment de bonheur nous envahit : l’énorme quantité de neige tombée, le froid terrible sont les avant-coureurs du beau temps. Bientôt nous nous retrouvons tous sur pied, prêts à partir pour l’ultime étape. Je prends quelques photos (les dernières, hélas !), nous démontons la tente. Mais tandis que nous la roulons, à l’improviste (aujourd’hui encore je me demande d’où sont sortis ces nuages) la tourmente nous enveloppe à nouveau. Le vent, très violent, soulève, en tourbillons toute la couche de neige fraîche. Nous sommes incapables de nous rendre compte s’il neige, ou s’il s’agit seulement de la neige chassée par le vent.

Nous nous enfilons, encore une fois, sous notre toile et les Français en font autant. Cette fois nous occupons la plate-forme de Kohlman, plus large ; nous y sommes, Gallieni, Oggioni et moi un peu moins à l’étroit. Kohlman, lui, montant de trois ou quatre mètres, va s’installer à notre place, emportant son matériel de bivouac : un sac de duvet et une toile de plastique qui l’emmaillote comme une momie. Il s’attache au piton et attend, comme nous.

Dans l’éclaircie de tout à l’heure, je me suis rendu compte que la neige est descendue à basse altitude, jusque sur les prairies vertes des alpages. Est-il possible qu’après une telle chute, la tourmente puisse reprendre ? Aux Français qui me demandent ce que je pense, je réponds : attendre, car je n’ai pas perdu l’espoir de gagner le sommet, cela reste la voie la plus courte vers le salut. Ni les vivres, ni l’équipement ne nous font défaut ; nous pouvons prendre patience. En cette saison, le mauvais temps ne saurait durer bien longtemps et la perspective de la descente sur le glacier de Frêney m’épouvante. C’est la voie de retraite la plus logique, mais elle est compliquée, dangereuse en pleine tourmente, et nous prendra au moins deux jours. D’autant que du point où nous sommes, une demi-journée devrait suffire pour sortir par le haut.

Mazeaud et ses camarades sont attachés à un piton, sur une terrasse, à six ou sept mètres de moi ; Kohlman est à côté d’eux. Mazeaud, qui a sur les membres de l’équipe le plus d’ascendant, échange avec moi quelques paroles ; il propose que nous partions tous les deux ensemble à la première éclaircie. Notre rôle serait d’équiper, avec des pitons et des cordes, les derniers quatre-vingts mètres surplombants, puis de faire monter nos cinq compagnons. Nous tombons d’accord. Hélas, il n’y aura pas d’éclaircie. Nous mangeons un peu : jambon, viande froide, confiture… mais nous ne pouvons pas boire, car la tourmente nous empêche d’allumer le réchaud et de faire fondre la neige.

Il neige toujours. Les heures passent, toujours égales. Parmi tant de pensées qui cavalcadent dans ma tête, je cherche le souvenir d’autres moments semblables, où le mauvais temps m’a bloqué en montagne. Je me rappelle qu’en cette saison jamais la tempête n’a duré plus d’un jour ou deux. Et je me dis : Déjà un jour de passé ; ça ne peut pas durer plus de vingt-quatre heures encore. Il s’agit seulement de passer cette autre journée, et puis nous pourrons bouger.

La posture incommode dans laquelle nous sommes bloqués, ramassés l’un contre l’autre, sur un espace qui suffirait à peine pour une seule personne, est de plus en plus difficile à supporter. Nous ne pouvons ni lever la tête, ni nous pencher à gauche ou à droite : constamment fléchie en avant, il semble que la colonne vertébrale se casse en morceaux ! Dans de telles conditions, les nerfs ont beau jeu pour l’emporter. Ce sont des moments où l’on voudrait déchirer cette housse qui nous emprisonne. Mais gare à nous si nous la déchirons ! Tous trois, nous parlons ; nous parlons de tout et de rien : souvenirs, projets, espoirs, amitiés, sujets agréables et questions déplaisantes… Ce qui compte, c’est de tuer le temps et de se distraire.

Tu te souviens du Pérou ? me dit Oggioni, quand on disait: il viendra, le jour où nous nous retrouverons sur le Pilier. Quelle ironie. Nous pensions à ce moment-là que sur les montagnes de chez nous, tout serait moins problématique. Et nous nous retrouvons maintenant dans la même situation qu’au Rondoy, là-bas au Pérou, où nous avons dû nous battre dans la tourmente, pendant deux jours et deux nuits sans abri. Gallieni, lui, est l’homme des vitamines : il nous distribue à chacun pastilles de vitamine C et de vitamine A. Il en fait passer aussi aux Français au moyen d’un téléphérique rudimentaire que nous avons construit avec les cordes, et il y ajoute des vivres, car ils sont un peu à court.

Le besoin d’uriner se fait pressant. Il est impossible de sortir de la tente où nous sommes blottis. Nous proposons à Gallieni de sacrifier son casque de plastique et, après l’avoir dépouillé de sa coiffe, nous l’utilisons à tour de rôle, à force de contorsions, cramponnés l’un à l’autre pour ne pas faire la culbute. Les jambes dans le vide, avec des vêtements qui nous empêtrent, l’opération demande une demi-heure. Quelle corvée !

Mercredi soir. Il neige toujours, de plus en plus fort. Du fond de la tente, je demande à Gallieni, qui se trouve près de l’entrée: De quel côté souffle le vent ? – Toujours- de l’ouest, répond-il. Cela signifie : tempête. Mazeaud, toujours enthousiaste, me crie : Dès qu’il fera beau, nous montons tous les deux. Si tu penses qu’il vaut mieux sortir par la gauche, nous essaierons de ce côté. Oggioni, qui ne parle pas français, me demande ce qu’il a dit. Je le lui explique, et il est d’accord. Il est toujours content de penser qu’on va s’en aller. Mazeaud me demande encore : Tu crois qu’on peut essayer de sortir par en haut même s’il ne fait pas très beau ? Il sait que du sommet du mont Blanc, je suis capable de descendre par n’importe quel temps, comme cela s’est passé en d’autres circonstances. Je lui réponds que oui, mais qu’il faut attendre qu’une autre nuit ait passé, parce que, au fond de mon cœur, j’ai la presque certitude que demain la tempête prendra fin.

Notre respiration se transforme dans la tente en vapeur humide, et nous sommes tout mouillés. Je tremble en pensant à ce qui va se produire quand surviendra le gel intense qui précède le beau temps : pourvu que je sois capable de le supporter ! Avant de lancer notre dernier assaut, nous passerons quelques heures à nous réchauffer au soleil. La nuit nous prend presque par surprise. Nous sommes nerveux. Gallieni commence à parler de ses petits garçons. Moi, je suis en pensée trois mille mètres plus bas, dans l’intimité de ma maison, toute chaude d’affection. Oggioni parle de Portofino. Il n’y est jamais allé. Nous autres alpinistes, nous sommes de pauvres types… Avec toutes les beautés qu’il y a de par le monde, nous venons nous ficher dans de ces situations…! Et Gallieni, à son tour: Et dire qu’à Milano Marittima, j’ai une maison confortable ; et cette mer ! Pas de problème ! Tu te mets dans l’eau chaude, et tu n’as même pas à prendre la peine de nager ; l’eau est si peu profonde que tu as pied sur des kilomètres ! Oggioni déguise son inquiétude derrière des plaisanteries : en apparence, c’est lui le plus calme. Je suis sûr qu’il est le seul, avec moi, à se rendre un compte exact de ce que notre situation a de désespéré.

Jeudi… Au matin, Mazeaud vient jusqu’à notre tente. Sous la violence du vent, la toile de plastique qui recouvrait leurs sacs de bivouac s’est déchirée. A force de nous tortiller nous arrivons à lui faire une place. La journée s’écoule. Nous essayons de ne pas perdre courage ; de nous dire que demain vendredi, il fera beau. Mais nous n’en sommes pas très convaincus. Je réfléchis déjà, dans mon for intérieur, à la méthode la plus sûre pour redescendre par notre itinéraire de montée. Pour moi, le sommet du Pilier est désormais inaccessible. Mais je me garde bien de le dire à mes compagnons, pour ne pas les jeter dans le désespoir.

Mazeaud me raconte les épisodes de son escalade à mon pilier du Petit Dru, faite la semaine dernière. Nous nous promettons de nous retrouver un jour à Courmayeur ou à Chamonix, pour nous remémorer les moments que nous sommes en train de vivre. Nous avons une soif effroyable, que nous apaisons en mangeant de la neige. Nous en faisons des boules, que nous grignotons continuellement. Ah ! la beauté d’un robinet chez soi ! On l’ouvre, et il vous donne autant d’eau qu’on veut ! Il est paradoxal qu’au milieu de tant de neige, on se sente ainsi dévoré par la soif. Et le froid de la neige nous brûle la bouche et l’enflamme.

Ainsi passe la journée de jeudi. La nuit tombe une fois de plus. Pendant ces longues heures d’obscurité, Oggioni et moi, qui sommes les plus éloignés de l’entrée, souffrons particulièrement du manque d’air. Je lui fais part en confidence de mon intention de descendre à tout prix. Il accepte, mais il est épouvanté. Et la nuit de jeudi passe à son tour.

J’avais réglé le petit réveil sur 3 h 30. Lorsque j’entends la sonnerie de ma montre-bracelet, je crie à tous : Il faut descendre, à n’importe quel prix ! Nous ne pouvons pas attendre davantage. Autrement nous n’aurons plus de forces, il sera trop tard ! L’aube paraît, et la tempête continue. Aujourd’hui vendredi, il y a soixante heures qu’elle dure, sans interruption. On n’y voit absolument rien. Neige et brouillard se confondent en un mur gris, impénétrable. Nous abandonnons un peu de matériel. Je n’ai plus de piolet ; un camarade l’a fait tomber malencontreusement dès le premier jour. Nous nous répartissons les tâches en vue de la descente. J’ouvrirai le chemin, plantant les pitons et installant les rappels. Les camarades descendront derrière moi : Mazeaud, chargé de prêter main-forte à qui en aura besoin, puis les autres. Oggioni, plus expert dans le maniement rapide des cordes, fermera la marche et tirera les rappels. A 6 heures exactement, je me laisse glisser dans le vide gris traversé de rafales, presque à l’aveuglette, sans savoir où je vais atterrir. J’ai l’impression d’être ballotté par une mer démontée. Les tourbillons de neige me donnent presque le vertige. Le poids du sac, les trop nombreux pitons que je porte à la ceinture pour équiper la voie entravent mes mouvements et me tirent horriblement vers le bas. Pour m’orienter, il me faut scruter chaque détail, chercher à reconnaître chaque ride de la paroi et bientôt, à force de fouiller la blancheur piquante de la tourmente, les yeux me font mal. Les manœuvres sont interminables, et plus long encore le temps passé à attendre qu’on me fasse parvenir d’en haut le matériel nécessaire pour le rappel suivant. Parfois nous restons entassés, accrochés à quatre ou cinq au même piton. Je dois travailler les mains nues. D’une terrasse où je viens d’atterrir, et sans pouvoir encore m’assurer, je me penche au-dessus du vide, en équilibre, cherchant à planter un piton. Et voici qu’une ombre dégringole le long de la corde : c’est Kohlman, à qui le froid a fait lâcher prise. Il me tombe lourdement sur le dos. Je vole… et me retrouve sain et sauf, oscillant au bout de la corde, miraculeusement suspendu à ce piton que je n’ai pas eu le temps d’enfoncer complètement ! A mi-hauteur du Pilier à peu près, parvenu au bas du rappel, je ne trouve aucune possibilité d’amarrage. Aucune terrasse. La neige a pris même sous les surplombs ! Dans le rugissement de la tempête tourbillonnante, j’ai beaucoup de mal à faire comprendre à ceux qui attendent là-haut que j’ai besoin d’une autre corde pour l’ajouter à celle à laquelle je suis suspendu. Ils me l’envoient, après l’avoir lestée. Je la noue aux miennes acrobatiquement et reprends la descente, comme une araignée au bout de son long fil.

Je n’ai plus désormais la possibilité de parler à qui que ce soit. Je suis absolument dans le vide, en quête d’un amarrage introuvable. Et l’inquiétude me mord : où vais-je pouvoir arrêter cette descente ? Avec cet énorme surplomb comment communiquer avec mes compagnons qui, là-haut, attendent mon signal ? A force de pendules aventureux, je prends pied finalement sur une pointe de rocher, et je crie, dans la tourmente, pour faire comprendre à mes amis qu’ils peuvent commencer à descendre. Ah ! voilà la corde qui remonte. Quelqu’un a dû s’installer sur le rappel pour descendre. Pourtant, à l’improviste, la corde s’éloigne et disparaît à ma vue. Je suis là, sur un bec de rocher, au cœur du Pilier, sans aucun autre moyen de continuer la descente, avec la crainte que mes compagnons ne m’aient pas entendu et, dans l’impossibilité de me retrouver, ne descendent d’un autre côté. Je hurle à perdre haleine pour indiquer encore ma direction. De longues minutes passent, gonflées d’angoisse. Puis, une tache noire, enfin, apparaît au-dessus de moi : c’est Mazeaud, qui a deviné ma position et me rejoint.

Étrange rappel ! Nous n’arrivons à récupérer qu’une partie des longs filins que nous avons mis bout à bout. Le reste est perdu, coincé dans la paroi, et désormais nos disponibilités en cordes en seront limitées, dramatiquement. Les rappels reprennent au même rythme. Tous marqués de quelque incident désagréable, ils nous rapprochent pourtant, progressivement, de la base du Pilier. Nous grelottons sans arrêt. Nos vêtements, imprégnés d’humidité au contact du corps, sont gelés à l’extérieur, transformés en cuirasse de glace. Au souffle étouffé de quelques avalanches, je comprends que le pied du Pilier est proche maintenant, mais l’après-midi est désormais bien avancé. Cette nuit, nous bivouaquerons au col de Peuterey. De l’autre côté de la rimaye, sur le plateau du col, l’épaisseur de la couche de neige est extraordinaire ; parfois elle nous arrive à la poitrine ! Pendant un temps, j’envoie Mazeaud le premier ; les autres le suivent, tandis que, immobile, je les assure à la corde et donne la direction. A un certain moment, le groupe me paraît s’échouer sur un banc de neige très profonde. Je le rejoins, passe en tête et, me fiant à mon intuition, me dirige vers l’endroit où il sera opportun de bivouaquer. Je ne le vois pas, mais j’ai l’impression de l’avoir comme photographié dans la tête. Derrière moi vient Oggioni, avec lequel je discute de la meilleure conduite à tenir : avec cette neige sans consistance, plutôt que de construire un igloo, chercherons-nous à nous abriter dans une crevasse ? Ce n’est pas à nous que je pense, mais aux quatre Français, qui n’ont pas de tente de bivouac. Mazeaud est d’accord et nous nous décidons pour la crevasse.

Avant que tombe la nuit, après douze heures de descente en rappels, nous sommes tous en place pour le bivouac. Le plus éprouvé semble être Kohlman. Nous l’installons dans notre sac-tente. Guillaume, avec ce qui lui reste d’une petite bouteille de butane, lui prépare du thé chaud et le lui fait boire. Le froid est atroce ; le vent, inlassablement, soulève la neige en tourbillons. L’affreuse nuit ! La pire de toutes… Nous nous partageons ce qui nous reste de vivres : pruneaux, chocolat, sucre, un peu de viande, que le gel a durci comme pierre. Kohlman me montre ses mains : les doigts sont livides. Pensant qu’il ferait bien de se les frictionner, je lui passe notre gourde d’alcool à brûler (nous n’y avons à peu près pas touché) ; il la porte à sa bouche et commence à boire. Geste inconsidéré ? Je suppose qu’il a pris l’alcool à brûler pour une liqueur. Je lui arrache la gourde : il a dû avaler peut-être deux gorgées. Sommes-nous déjà parvenus au temps de la déraison ?

Nuit noire. Nuit d’enfer. Gémissements, frissons, hurlements du vent, et la neige qui tombe, toujours plus épaisse. Nous devons, de temps à autre, secouer la tente, pour la décharger de la neige qui l’écrase. J’essaie d’allumer le réchaud à alcool, mais je dois renoncer, toujours pour la même raison: l’oxygène manque sous la tente et la flamme hésitante s’éteint d’un coup. Alors, comme tous ces jours derniers, pour nous désaltérer, nous en sommes réduits à manger de la neige. Nous sommes désespérés, mais personne ne souffle mot. Oggioni me dit : Faisons une promesse: si nous nous tirons de cette aventure, nous oublierons jusqu’à l’existence de ce Pilier. Oui Oggioni, nous l’oublierons.

Ainsi passe la nuit ; nuit sans fin ; nuit de torture.

Samedi. 3 h 30 du matin. A la même heure qu’hier, la sonnerie du petit réveil nous arrache à notre couche inconfortable. Nous voulons gagner du temps, pour sortir de cette situation épouvantable, qui semble ne devoir jamais finir. A la neige déjà tombée, soixante centimètres de neige fraîche sont encore venus s’ajouter cette nuit. Nous allons plonger dans la tourmente. Tous paraissent avoir bien supporté ce terrible bivouac, le quatrième. Désormais, il n’est même plus nécessaire que je consulte mes compagnons ; tous s’en remettent à moi et je me sens investi de la grave responsabilité de les reconduire tous vers le salut, à travers les dangers de ces rochers Gruber, qui sont la seule voie possible. Nous devons arriver avant ce soir au refuge Gamba. Sinon ce sera, presque à coup sûr, la fin.

Avant de partir, Robert Guillaume fait une piqûre de Coramine à Kohlman. Moi, pendant ce temps, suivi immédiatement d’Oggioni et de Gallieni, je commence à m’ouvrir une tranchée dans la neige profonde. Nous formons une seule cordée, dans cet ordre : Bonatti, Oggioni, Gallieni, Mazeaud, Kohlman, Vieille et Guillaume. Les névés raides qui précèdent les rochers Gruber sont effroyablement chargés de neige fraîche, qui menace de partir en avalanche d’un instant à l’autre. J’invite mes compagnons à me rejoindre rapidement et à se mettre à l’abri, de façon à pouvoir me retenir à bout de corde si une avalanche venait à se déclencher et m’entraînait pendant que je me fraie un passage à travers le couloir pour rejoindre les rochers Gruber. J’y arrive sans dommage, appelle les autres qui passent un à un, mais quand vient le tour de Vieille, il est incapable de traverser. Il tombe, se relève, pour retomber encore. Guillaume, resté à ses côtés, le pousse, lui enlève son sac, qu’il abandonne dans la pente, mais Vieille reste sourd à nos appels.

Entre-temps, j’ai descendu le premier de la longue série de rappels que nous allons faire sur les rochers Gruber. Le ciel s’est découvert un moment, mais l’éclaircie n’a pas duré. J’entends les encouragements que mes compagnons prodiguent à Vieille, qui n’a pas encore franchi le couloir. À mon tour, je leur crie de faire vite. Kohlman me rejoint. Une demi-heure s’écoule. Ne comprenant rien à ce retard, je remonte de quelques mètres le long de la corde pour voir ce qui se passe.

Vieille est épuisé, me dit Gallieni, il est incapable de traverser seul le couloir. Est-ce que ce ne serait pas une solution de le faire glisser sur la neige, en pendule, pour ménager ses forces et l’aider à surmonter la crise ?

Oui ! Mais dépêchez-vous ! À ce train-là, non seulement nous n’arriverons pas au refuge Gamba, mais nous ne sortirons même pas des rochers Gruber !

Je redescends et rejoins Kohlman. Aux voix animées de mes compagnons, je devine que l’opération est en cours. Je commence à attendre que quelqu’un descende jusqu’à moi. En fait, une autre demi-heure passe encore et non seulement personne n’apparaît, mais les voix s’éteignent progressivement. Je suis désorienté. Est-ce possible qu’il leur faille tant de temps à chaque rappel ! Encore une fois je remonte de quelques mètres le long de la corde, jusqu’à ce que je puisse voir mes camarades.