| Publié par (l.peltier) le 22 septembre 2008 | En savoir plus |

4 01 1913

À Nice on inaugure sur le front de mer le Negresco, un immense hôtel de 450 chambres : Avec sa verrière, sa vaste rotonde, ses statues de bronze, ses lunettes de cristal, ses sols de marbre, ses fresques, son tapis géant, son bar américain, c’est la nouvelle fierté de la ville. C’est le Negresco, du nom francisé de son directeur roumain Negrescu. L’ameublement des chambres a coûté à lui seul plus d’un million de francs. Les clients y disposent de téléphones particuliers, d’un service pneumatique de distribution du courrier par tube et de lampes électriques s’allumant par la simple pression d’un bouton. Le chauffage et assuré par cinq chaudières vapeur installées sous le niveau de la mer. Un système de nettoyage par aspiration d’air relie toutes les parties de l’hôtel à une turbine centrifuge qui aspire 1000 mètres cubes d’air à l’heure. Les journalistes sont émerveillés. Pour désigner un tel bâtiment, son personnel et ses objectifs, la langue française dispose d’un mot tout récemment importé de l’anglais : Palace. Sept têtes couronnées assistent à l’événement : il y a souvent belle lurette qu’elles n’occupent plus le pouvoir, et donc, elles ont appris à se divertir. L’architecte est hollandais : Ēdouard-Jean Niermans ; il a déjà construit de tels hôtels à Paris, Biarritz, Madrid. Il s’agissait de faire mentir Flaubert qui, dans son dictionnaire des idées reçues disait : Hôtels – Ne sont bons qu’en Suisse.

Sylvain Venayre. Histoire mondiale de la France, sous la direction de Patrick Boucheron et 132 auteurs encadrés par Nicolas Delalande, Florian Mazel, Yann Potin, Pierre Singaravélou. Seuil 2018

aujourd’hui

23 01 1913

Les Jeunes Turcs s’emparent du pouvoir à Istanbul – Enver Pacha tue à bout portant le ministre de la guerre Nazim, et chasse les autres membres du cabinet – et dénoncent aussitôt l’armistice signé deux mois plus tôt avec la Serbie, la Bulgarie et le Monténegro. La guerre va donc reprendre, guerre de siège essentiellement, lors de laquelle les Bulgares ne seront pas avares d’exactions contre les populations musulmanes. Mais les Turcs avaient sous-estimé leurs ennemis et surestimé leurs propres forces. Au milieu des festivités du retour d’Andrinople à l’empire ottoman, le grand vizir Mahmoud Chevket se fit assassiner.

Le général allemand Liman von Sanders est nommé inspecteur général de l’armée ottomane, Goltz Pacha reçoit le commandement du corps d’armée de la Mer Noire. Le colonel Kress von Kressenstein devient chef d’état-major auprès de Djemal, et le général Kannengiesser s’occupe de la remise en état de l’artillerie et des forts : fin 1913, la mainmise allemande sur l’armée turque sera totale. Mais ce sont tout de même les Anglais qui continuent à avoir la main sur la marine turque. Russes et Anglais virent là une menace de la part de l’Allemagne pour contrôler le Bosphore, où la liberté de circulation était indispensable au commerce anglais comme russe. Les Allemands firent semblant de reculer en se contentant de réaménager l’organigramme de cet état-major. Par cette alliance avec les Allemands, les Jeunes Turcs avaient l’espoir de reconquérir les provinces de l’Est (Kars, Ardahan et Batum), perdues au profit de l’Empire russe lors de la guerre de 1877-78.

Composés majoritairement de Turcs de Macédoine et des Balkans, c’est-à-dire de gens touchés personnellement par la perte des territoires balkaniques, ils étaient arrivés au pouvoir en 1908 et l’avaient perdu en été 1912. Ces gens là étaient imprégnés de la religion de la science ; ils s’étaient appropriés un social darwinisme qui leur enseignait que pour survivre, il faut être fort et surtout avoir une approche scientifique du réel. Pour ne pas perdre leur patrie, ils avaient déjà tenté de changer la composition ethnique de la Macédoine par des transferts de population. Échec. Ils vont tenter la même manœuvre en Anatolie pour y renforcer le caractère turque et musulman.

Né dans la capitale ottomane, le mouvement jeune turc est devenu assez rapidement une affaire essentiellement macédonienne, pour des raisons qui tiennent à la fois à la situation conflictuelle de cette province arrachée à la suzeraineté bulgare à la conférence de Berlin, mais surtout à la composition de la troisième armée, aux difficultés insurmontables des officiers, des soldats et des gendarmes. Devenue un terrain de lutte pour toutes les revendications nationalistes et ethniques, la Macédoine est aussi un laboratoire de la nouvelle identité ottomane et turque que les jeunes turcs veulent insuffler pour préserver un des derniers carrés du territoire ottoman. Contestée par tous, aussi bien les éléments musulmans (Albanais) que les Bulgares, les Grecs et les Serbes, la politique jeune turc est victime également des bonnes intentions, mais aussi de la méconnaissance des sentiments profonds des différentes nationalités, sans parler des grandes puissances sur lesquelles les jeunes turcs ont compté un temps.

Faruk Bilici. Postface de Macédoine 1900 de Necati Cumali Actes Sud 2007

Le crime contre les Arméniens – appelé génocide rétrospectivement – doit être examiné dans le cadre de ce qui fut une guerre de dix ans, de 1911 à 1922. Comme l’Empire allemand, l’Empire ottoman se vivait en victime d’un encerclement par les grandes puissances ennemies, les Russes au nord, les Britanniques, et secondairement les Français, au sud et à l’est. Si les Ottomans ont perdu la guerre, les Turcs l’ont finalement gagnée. Et cette victoire a été payée par les minorités chrétiennes considérées comme les ennemis de l’intérieur : les Arméniens, sans doute 1.3 million de morts et, dans une moindre mesure, les Assyro-Chaldéens ou Syriaques qui, s’ils n’étaient pas au cœur du programme meurtrier, furent aussi massacrés quand l’occasion s’en présentait.

[…] Si des massacres d’Arméniens s’étaient déjà produits dans les années 1894-1896 puis en 1909 (pogrom d’Adana), la guerre mondiale allait permettre d’innover. Elle a offert aux Jeunes Turcs pétris de darwinisme social et de racisme, également désireux d’exploiter en leur faveur le traumatisme national dû au désastre des guerres balkaniques (une partie des tueurs seront des réfugiés des Balkans), la possibilité de régler la question nationale tout en fixant des frontières susceptibles de contenir ce qui était vécu comme la menace russe. Or, l’opération d’encerclement des forces russes à Sarikamich, dans le Caucase, lancée en décembre 1914 pour reprendre les provinces ottomanes perdues en 1878, s’était conclue par une déroute totale en janvier 1915, bientôt suivi de celle de Dilman. On proclama alors le djihad contre l’Entente, et l’année 1915 allait être celle de toutes les violences.

Le débarquement allié des Détroits au printemps 1915 poussa ce sentiment à son paroxysme : les ennemis de l’extérieur, Britanniques et Français, alliés des Russes, n’allaient-ils pas faire cause commune avec l’ennemi de l’intérieur, la communauté arménienne ? La tentative de stratégie indirecte des Alliés – convaincus par Winston Churchill, Premier lord de l’Amirauté – afin de débloquer la situation sur le front occidental se transformait en désastre dans les Dardanelles, car les commandement allemand de Liman von Sanders – bien secondé au cap Helles par Mustafa Kemal qui y gagne ses galons de colonel – fut très efficace. L’opération militaire précipita aussi la catastrophe pour les Arméniens.

Annette Becker. L’Histoire n° 408 Février 2015.

01 1913

Les journaux commencent à publier des bulletins d’enneigement.

18 02 1913

Raymond Poincaré, jusqu’alors président du Conseil et ministre des Affaires étrangères, est élu président de la République.

10 03 1913

Le père de Camille Claudel est mort voilà huit jours. À la demande de sa famille – sa mère, qui ne supportait pas la sculpture, sa sœur et son frère Paul -, elle est internée à l’asile d’aliénés de la Ville-Évrard : Je suis très contente de la savoir internée, au moins elle ne peut nuire à personne, dira sa mère. À la déclaration de guerre, elle sera évacuée sur la maison de santé d’Enghien et, en septembre 1914, transférée à l’asile d’aliénés de Montdevergues, près de Montfavet dans le Vaucluse, où elle mourra trente ans plus tard, le 19 octobre 1943, probablement de faim ; elle avait alors 79 ans. Aucun membre de sa famille n’assistera à ses obsèques. À la Ville-Évrard, les médecins diagnostiquent une paranoïa caractérisée par un délire de persécution à base d’interprétations. Cette affection justifie le maintien de cette malade en asile.

*****

Or, dès 1909, Paul Serieux et Joseph Capgras, médecins des asiles d’aliénés de la Seine, qui font autorité, affirment dans leur ouvrage sur les Folies raisonnantes que les malades atteints de cette pathologie ne méritent pas l’épithète d’aliénés. Ils doutent même de la nécessité de les interner, car, en dépit de leur bizarreries, ils ont conscience de leur état et souffrent de la privation de liberté.

Jean-Louis Debré, Valérie Bochenek. Ces femmes qui ont réveillé la France. Fayard 2013

Née en 1864, 16 mois après la mort de Charles-Henri à 16 jours, elle ne sera pour sa mère que la remplaçante du garçon premier né, allant jusqu’à la nommer l’usurpatrice ! Camille fût d’abord une enfant maltraitée par une mère dont on ne sait si elle était seulement stupide et bornée ou monstrueusement méchante, haineuse.

Auguste Rodin donnait priorité aux Bourgeois de Calais sur les autres commandes, nombreuses, qui ne cessaient le lui être adressées. Ses assistants s’en chargeaient selon ses instructions. Lui s’était libéré afin de vouer le plus clair de son temps à la conception et au modelage des six Bourgeois. La jeune fille l’aidait, il la formait en même temps. Mlle Claudel était la plus douée des apprentis qu’il ait jamais eus. Lui-même à vingt ans, son âge, n’était pas plus fort. En disant cela, il la regarda. Elle le sentit, se retourna vers les deux hommes. Ses yeux trouvèrent aussitôt ceux du sculpteur. Omer Dewavrin eut l’impression que la barbe de Rodin frémissait. À l’éclat soudain de ses yeux pâles, le notaire avait compris.

[…] Elle était partie et ne reviendrait pas. Elle ne voulait plus le voir parce qu’elle ne croyait plus qu’il quitterait sa vieille et grise, osseuse compagne pour l’épouser, elle, la jeune, la belle. Il ne pouvait quand même pas faire cela à Rose qui se dévouait depuis si longtemps. La pauvre s’était fanée à le servir. Non, il ne pouvait pas. Camille lui avait dit des choses horribles…. qu’il lui avait tout pris, qu’il l’exploitait, volait ses idées, la copiait, l’espionnait. Elle souffrait sous sa coupe. Elle voulait vivre par elle-même de son talent avant qu’il l’eut dévorée. Elle louait un atelier, pas très loin d’ici, boulevard d’Italie. Défense lui était faite d’y pénétrer, ou même d’en approcher, elle ne voulait plus entendre parler de lui. Il n’arrivait pas à se résigner. Elle était démunie, fâchée avec sa famille, avec beaucoup de ses amis. Il essayait de lui faire parvenir des subsides, de l’aider en usant de stratagèmes. Elle les déjouait et lui renvoyait l’argent avec un mot insultant. Le ressentiment lui faisait dire des horreurs sur son compte qu’elle essayait de répandre dans Paris. C’était si gros que personne ne la croyait, même ce qui était vrai. Elle devait terriblement souffrir. Elle lui manquait. Les modèles étaient gentils, se laissaient faire, mais rien ne l’apaisait. Rien, pas même le travail.

Michel Bernard. Les Bourgeois de Calais. La Table ronde 2021

Ayant donc découvert que son maître, son mentor, son amant vivait aussi avec une autre femme, Rose Beuvrey dont il avait déjà eu un enfant, la fragilité mentale venue de l’enfance prendra un tour pathologique : ce sera la descente aux enfers. Elle sera enceinte au moins deux fois et avortera chaque fois dont une en 1892, ce que mentionnera son frère Paul dans un courrier en 1939 : Sachez qu’une personne dont je suis très proche a commis le même crime que vous et qu’elle l’expie depuis 26 ans dans une maison de fous. Tuer un enfant, tuer une âme immortelle, c’est horrible ! [cité dans Anne Rivière, Camille Claudel, Bruno Gaudichon, Danielle Ghanassia, Camille Claudel, Adam Biro, , p. 33]

Dès 1905 Paul écrivait : La pauvre fille est malade […] Avec tout son génie, la vie a été pleine pour elle de tant de déboires et de dégoûts que le prolongement n’en est pas à désirer. Le 5 septembre 1909, dans son journal : À Paris, Camille folle. Le 22 mars 1913, dans un courrier à André Gide : Quant à ma sœur Camille, je viens de la conduire dans une maison de santé.

Camille elle-même, est bien consciente de son état : dans un courrier de décembre 1912 à sa cousine Henriette : C’est comme ça que je fais quand il m’arrive quelque chose de désagréable : je prends mon marteau et j’écrabouille un bonhomme. […] Aussitôt que je sors, Rodin et sa bande entre [sic] chez moi pour me dévaliser. Tout le quai Bourbon en est infesté ! Aussi maintenant, ma maison est transformée en forteresse : des chaînes de sûreté, des mâchicoulis, des pièges à loup derrière toutes les portes, témoignent du peu de confiance que m’inspire l’humanité. Depuis que je vous ai vue, toutes les horreurs sont tombées sur moi : les maladies, le manque d’argent, les mauvais traitements de toute espèce.

En trente ans, sa sœur pas plus que sa mère ne viendront la voir… lui témoignant une haine criminelle par des ordres répétés aux médecins pour que qui que ce soit ne puisse lui rendre visite. Elle aura passé trente ans, oui trente ans, à subir, tenter de se tenir éloignée de ces malheureux errant, hurlant dans leur nuit. Paul lui rendra visite 12 fois, porte-parole de l’Église d’alors : chacun porte sa croix… il faut accepter le destin de la Providence divine, et patati, et patata… Quand le médecin chef de Montdevergues lui suggérera en 1915 de prendre en charge le retour de sa sœur sur Paris, il restera muet… Son ex-amant Auguste Rodin tentera sans grand succès de lui adoucir ses dernières années.

Isabelle Adjani, puis Juliette Binoche seront Camille Claudel à l’écran.

vers 1885

La petite châtelaine

L’âge mur. 1899

1 04 1913

Albert Einstein a été invité à Paris pour une conférence scientifique. Marie Curie a invité Albert et son épouse Mileva à loger chez eux. Elle a déjà reçu un prix Nobel, – le second sera pour la fin de l’année -, Albert l’aura en 1921. C’est dire le prestige dont elle jouit. Elle laisse Albert aller à ses affaires pour s’entretenir avec Mileva : à vingt-cinq, trente ans, tant de choses les réunissait : toutes deux étrangères dans leur pays de résidence, toutes deux originaires de cette Europe de l’Est pour laquelle les Européens ne nourrissent qu’un intérêt relatif, souvent teinté de mépris, toutes deux brillantes scientifiques dans un milieu jusqu’alors exclusivement masculin. Mais aujourd’hui, que leur reste-t-il à partager ? leurs destins ont tellement divergé… Marie a épousé Pierre, qui n’a eu de cesse de l’encourager, de la valoriser, jusqu’à intervenir aux plus hauts niveaux pour qu’elle partage avec lui le prix Nobel, ce qui n’était pas du tout acquis au départ… Mileva a épousé Albert qui a fait en sorte qu’elle s’éloigne de lui le temps de sa grossesse et de son accouchement puisque cela se passait un an avant leur mariage et la petite Liserl est morte de la scarlatine dix-huit mois après sa naissance, chez ses grands parents maternels sans que jamais son père ne l’ai vue. Milena ne s’en consolera jamais. Parmi les 5 articles publiés en 1905 dans Annalen der Physik, qui lui avaient valu la célébrité, l’article sur la relativité avait été plus que largement rédigé par Mileva, qui en était donc l’auteure principale : il fera disparaître son nom du document pour s’en réserver la seule paternité. Et il en sera ainsi de toute leur vie commune : Albert aura étouffé Milena pour qu’elle s’en tienne à un rôle de mère au foyer et de domestique de son mari : toute leur vie commune n’aura été qu’un étalage de sa muflerie, de son égocentrisme systématique, délibéré : ma carrière, ma renommée sont la priorité des priorités. Donc, génie et muflerie ne sont pas incompatibles. Marie Curie usera de toute la délicatesse possible pour recommander à Mileva de ne pas se laisser marcher sur les pieds.

3 04 1913

Un Zeppelin IV allemand se pose à Lunéville : il y a treize hommes à bord, dont six militaires. La population locale va avoir beaucoup de mal à croire qu’il ne s’agissait que d’une erreur de navigation. Maintenant que les Français ont pu photographier à loisir le Zeppelin dans tous ses détails, nos dirigeables de guerre sont autant de Samsons auxquels on aurait coupé la toison.

Un journal allemand, pangermaniste

10 et 11 04 1913

On se bat dans le désert : une compagnie commandée par le lieutenant Gardel se fait durement accrocher à Esseyen, au nord-est de Djanet par une harka de Touaregs des Ajjers : près de 80 méharistes et 50 hommes à pied. Dès le début du combat, la harka parvient à tuer tous les chameaux de la Compagnie Tidikelt. Le lieutenant Gardel envoie un message au capitaine Charlet, son supérieur à Djanet : c’est Korben ag Chemmet, Targui Ajjer qui le porte : 80 km en 20 heures ! Si ne nous secourez immédiatement, sommes foutus. Tous les chameaux sont morts. Boukhechba et Ali grièvement blessés. Islaman et Abidri tués. Nombreux blessés. Belle conduite des hommes. 150 fusils à tir rapide. Adieu.

La harka comptera 47 morts. Parmi les 48 hommes de la compagnie Tidikelt, 2 tués, 4 blessés légers, 6 blessés graves, dont un sera amputé d’une jambe sur place. Tous les chameaux ayant été tués, la troupe repart à pied ; le 14 avril, les hommes sont rejoints par les méharistes envoyés par le capitaine Charlet, qui sont d’abord passés par le lieu du combat.

Gouverneur Général-sous couvert Commandant Corps d’Armée, Alger.- no 116 t

- Brillant succès

Cie [compagnie] Tidikelt dix avril lieutenant Gardel commandant reconnaissance cinquante spahis [ethniquement des arabes Chaambas, qui représentent la plus grande partie des nomades arabes d’Algérie : ce sont eux qui formaient l’essentiel des supplétifs de l’armée française au Sahara] attaqués par harka trois cent cinquante cinq fusils. Combat engagé rapidement, acharné, a duré quatorze heures dont toute une nuit ennemis entourant positions spahis à trente mètres.

Moment critique. Vigoureuse charge à la baïonnette menée par lieutenant Gardel et maréchal des logis Bagneres a couché sur terrain vingt-trois ennemis et mis en fuite le reste.

Quarante trois ennemis tués. Cinquante cinq blessés. Trente deux fusils tir rapide et nombreuses munitions prises de notre coté. Deux tués sept blessés dont un grièvement. Trente-sept mehara tués. Petite troupe de héros forcée retraiter à pied pendant cent-vingt kilomètres emmenant blessés recueillis par détachement de renfort à cinquante kilomètres de Djanet.

Lieutenant Gardel secondé par maréchal des logis Bagneres et brigadier de Conclois a fait preuve courage et sang froid admirables. Très belle conduite des spahis.

Renseignements arrivent de Ghat : harka forte trois cent cinquante cinq hommes commandée par Sultan Ahmoud et Inguedazzem disloquée quatre jours après combat. Après avoir pillé commerçants tripolitains et caisses argent turc, Ghat évacué. Sécurité rétablie.

Quitterai Djanet dès que confirmation renseignements ci dessus

Rentrerai à In Salah après avoir disloqué goum Ouargla. Une partie rentrera directement Ouargla autre partie reconnaissance Titersin. Goum El Oued doit quitter région Adjer 1 mai après avoir exécuté reconnaissance Hassi Bourarehat-Ouan Sidi-In Azaoua.

Télégramme enregistré le 8 mai 1913 au Gouvernement Général sous le n°1512 par le Bureau des Affaires Indigènes Militaires qui apprit à Alger la victoire d’Esseyen

Louis Gardel, qui écrira Fort Saganne, [Seuil 1980] est le petit-fils du lieutenant Gardel. Le film éponyme sera réalisé par Alain Corneau, avec Sophie Marceau, en 1984.

17 04 1913

Les Turcs sont contraints d’accepter un second armistice qui conduira aux préliminaires de paix à Londres le 30 mai.

3 05 1913

Il ne fait pas bon avoir quelques dizaines d’années d’avance : Ne pensez-vous pas que la France a intérêt à s’entendre avec les Annamites – aujourd’hui Vietnamiens – ? Le jour où le peuple d’Annam, instruit par la France, obtiendrait d’elle normalement son autonomie, la France qui nous aurait préparé à la liberté, qui nous l’aurait accordé, conserverait chez nous tous ses intérêts et nous demeurerions ses amis et ses alliés. Votre intérêt dicte votre devoir ; vous devez accorder au peuple d’Annam, qui en est digne, les réformes qu’il réclame.

Phan Cho Trinh, nationaliste vietnamien modéré, interview accordée à Fernand Hauser dans le Journal.

Phan Chau Trinh sera envoyé au bagne de Poulo Condor et à la Santé.

Il en va de même pour les peuples musulmans colonisés : Le panislamisme est né à la suite de la pression de l’Europe : son acte de naissance est à chercher dans la brutale expansion coloniale du XIX° siècle, qui plaça sous la domination européenne des millions de musulmans, et aussi dans une littérature de polémique, laquelle, mal préparée à parler de l’islam, a accumulé des violences de langage et des bévues sensationnelles. Les publicistes se sont mêlés maladroitement de l’évolution de l’islam, avec des couplets trop faciles et d’une médiocre ironie sur la polygamie et sur le voile des femmes.

Désunis politiquement, soumis à des puissances européennes, les musulmans n’eurent d’autre ressource que d’exalter leur unité religieuse.

Gaston Wiet. Histoire Universelle La Pléiade 1986

7 05 1913

Le jeune Franc Comtois Adolphe Kégresse, parti tenter l’aventure quelques années plus tôt en Russie, y dépose un brevet de traîneau automobile. Il a commencé par être embauché comme maître mécanicien aux chemins de fer de Saint Pétersbourg où il parvient à dégripper un aiguillage bloqué par le gel… Il se retrouve très vite ingénieur, puis directeur, à 26 ans, des garages impériaux : il invente une voiture équipée de skis à l’avant, et de chenilles souples à l’arrière : il va faire 60 km sur la Néva gelée avec son autochenille. Trois ans plus tard, son invention va équiper 300 automitrailleuses de l’armée russe. La guerre le ramènera en France où il concevra les autochenilles qui permettront à André Citroën la réalisation des premiers grands raids : la traversée du Sahara, puis la Croisière noire.

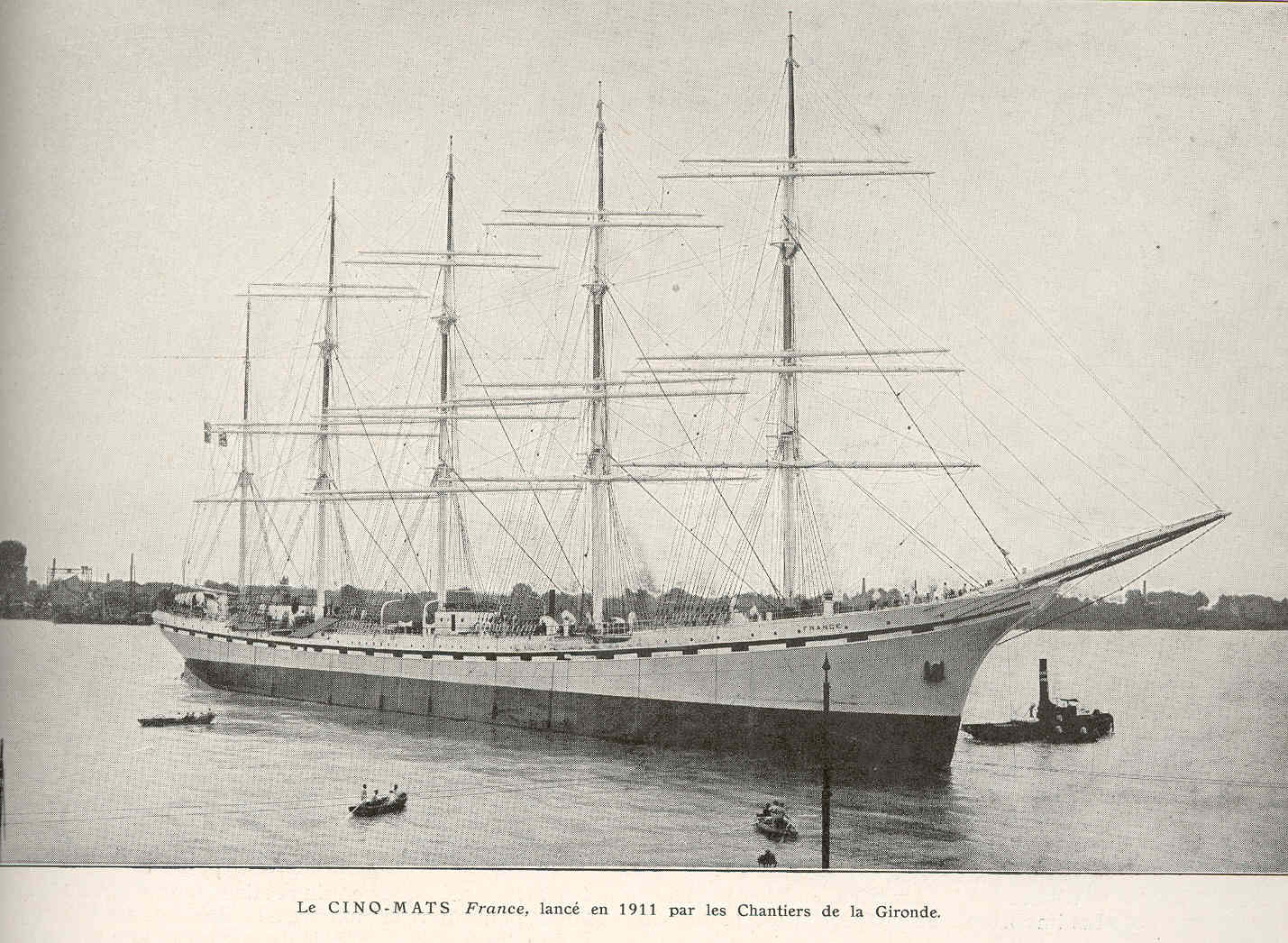

Les chantiers de la Gironde lancent pour l’armement Prentout le France II, le plus grand voilier français, cinq mâts-barque de 126 m. de long, [146 m. hors-tout] portant 6 350 m² de voilure ! Ne le dépassait en longueur que l’Allemand Preussen, avec 133,5 m, mais moins toilé, avec 5 600 m². Le France II possédait un système de lest par ballast, deux moteurs diesel pour les zones de calme plat, un éclairage électrique fourni par une chaudière, poste de radio, frigo et servo moteur de la barre. Sept grandes chambres, grand salon, salon de lecture bibliothèque, chambre noire pour la photographie… Il finira sa vie en s’échouant en 1922 au large de la Nouvelle Calédonie [il avait alors été dépouillé de ses moteurs].

La durée de vie de ces grands voiliers tient au fait qu’ils restèrent très longtemps beaucoup plus économiques que la vapeur : Au début du XX° siècle, on admettait qu’une tonne vapeur valait en rendement trois tonnes voiles. Cela signifiait qu’un vapeur de même tonnage qu’un voilier et faisant le même parcours devait faire trois voyages contre un seul au voilier. En d’autres termes, il fallait que le rendement du vapeur soit le triple de celui du voilier pour contrebalancer les dépenses plus élevées du premier.

Louis Lacroix

De Marseille à Hong Kong, le transport d’une tonne coûtait 86 francs en 1890, 70 en 1906. Au début du XX° siècle, le coût du fret est le tiers de ce qu’il était à la veille de la Révolution française. Les vapeurs voyaient une partie du volume de leurs cales occupés par le charbon, et de plus, sur de longues distances, ils étaient obligés de faire escale pour refaire du charbon. D’autre part, le temps gagné pour les voiliers grâce à l’extraordinaire travail de Matthew Maury, prolongea longtemps leur activité, et ainsi, pendant plusieurs années s’établit une répartition des rôles plutôt équilibrée de chaque mode de transport, les navires à vapeur transportant les petits chargements de denrée coûteuse sur des distances courtes et moyennes, les voiliers prenant le fret pondéreux pour lequel la rapidité d’acheminement n’était pas la priorité, sur de longues distances.

C’est la première guerre mondiale qui mit fin aux cap-horniers : leurs grandes voiles en faisaient des proies faciles pour les sous-marins allemands, qui envoyèrent par le fond 431 voiliers et 280 navires à vapeur, pour ce qui est de la flotte française. L’ouverture du canal de Suez, puis de Panama, en 1914, raccourcit beaucoup les voies maritimes et le cap Horn retourna à sa solitude. La Maison Bordes vendit son dernier grand voilier en 1926, le dernier cap-hornier britannique fit naufrage en 1929. Seul un armateur Finlandais, Gustav Erikson, parvint à tirer son épingle du jeu avec une flotte de voiliers pendant tout l’entre-deux guerres, en important du blé d’Australie.

Et puis… et puis, il y a l’orgueil que les navires inspirent aux hommes, disait Joseph Conrad, cet attachement viscéral de tout ce monde de marins – du grand mât (le surnom du commandant) au moussaillon -, à leurs splendides bateaux, mariage si bien réussi entre l’esthétique et l’efficacité, qui fait que tous iront vers l’avenir qu’est malgré tout à cette époque la vapeur, à reculons, contraints et forcés, la larme à l’œil et la gorge nouée, avec un irrépressible sentiment de déchéance : du statut d’artisan à celui d’esclave… et tout ce vent qu’on laisse perdre, entendait-on sur les quais. C’est la fourniture permanente d’énergie qui changea du tout au tout la vie des marins : on se mit à travailler 24 h sur 24… le roulement des 3 huit donna à la vie du marin un goût d’usine que les horaires déterminés par le jour et la nuit avaient jusqu’alors évité…

Aux temps héroïques où le pain mangé sur les sept océans était durement gagné, l’épreuve de la mer pour les navires était aussi l’épreuve des hommes et les premiers avaient valu strictement ce que valaient les seconds. Les anciens marins de la voile faisaient partie d’une antique société aux vertus silencieuses. Et celles-ci venaient de mourir avec tout un monde. La vieille race maritime s’en était allée. Le cœur des grands voiliers avait cessé de battre.

Yves Le Scal. Au temps des grands voiliers 1850- 1920

Encore un coup pour étarquer, Hardi, les gars commande le lieutenant et la voile bien raidie de hunier volant, sous un dernier effort du cabestan, se superpose fièrement à sa voisine inférieure, la voile de hunier fixe. Amarrez, crie l’officier. La drisse est tournée.

Larguez les perroquets. Et les hommes s’élancent à nouveau dans la mâture.

Pendant ce temps, l’équipe de misaine en a terminé avec la grand-voile de misaine qui se développe à son tour. Deux coups de cabestan : l’un pour raidir l’écoute et border la misaine, l’autre pour amurer. Et la misaine, trois fois plus grande que les huniers, étale à son tour son énorme surface de toile blanche, au-dessus du gaillard d’avant. Sous la poussée de ces voiles supplémentaires, le Cap Horn prend de la vitesse, tandis que le bruit vif et gai du clapotis se fait entendre tout le long de la coque. Les perroquets fixes sont largués et bordés à leur tour, les perroquets volants hissés à la main et étarqués, pendant que montent les focs au bruit cadencé et métallique de leurs bagues d’envergure glissant sur leurs étais.

Il ne reste plus qu’à larguer les deux grand-voiles, à hisser les trois cacatois et les voiles d’étai, enfin à établir la brigantine et les deux flèches du mât d’artimon.

Et, fendant les eaux dans la splendeur de ses quatre grands phares [1] tout blancs, les voiles gonflées par le vent, son unique moteur, notre grand voilier glisse majestueusement. Le magnifique spectacle que je m’étais si souvent imaginé est maintenant sous mes yeux : et je demeure émerveillé, perdu en contemplation devant la beauté, la grandeur inoubliable de ce merveilleux tableau !

Cela, c’est pour les jours de beau temps… Il en est d’autres :

La mer devenant de plus en plus mauvaise, je jugeai prudent d’attacher l’homme de barre avec les lanières de cuir disposées à cet effet.

Optimiste par tempérament et surtout solidement aguerri, j’hésitais néanmoins à regarder derrière, vers le sillage, tant était horrible et impressionnant le spectacle de ces vagues géantes, s’élevant bien au-dessus de nos têtes et menaçant à chaque fois de nous engloutir.

Enfin, il arriva ce que je redoutais ! Une lame plus haute, plus forte et plus terrible que les autres s’éleva d’une dizaine de mètres au-dessus de la rotonde. L’arrière du navire, en raison de la cassure de sa ligne, ne se souleva pas suffisamment ; et avec un bruit infernal un coup de mer gigantesque, surpassant en importance tout ce que l’on peut imaginer, s’abattit en cascade sur la dunette et sur le pont du pauvre trois-mâts, qui, surchargé, s’enfonça, disparut en partie, sembla s’affaisser et s’effondrer sous le coup. Les liens solides qui tenaient l’homme de barre se rompirent. Il fut projeté sur le pont. J’eus tout juste le temps de sauter dans les haubans d’artimon et de m’y cramponner, à la force des bras, pour laisser passer en dessous de moi les tonnes d’eau et échapper au danger.

Pendant quelques minutes, qui me parurent des heures, le pont du navire resta enfoncé sous le niveau de la mer ; la mâture seule émergeait et la coque donnait des secousses inaccoutumées ; je me demandais avec angoisse si elle aurait la force de réagir ; quand, grâce à Dieu ! lentement, par saccades, le navire remonta à la surface, puis se remit à gouverner. Je recommençai à respirer, nous étions sauvés !

Mais deux embarcations de sauvetage, amarrées à l’arrière à plusieurs mètres de hauteur sur leurs tins et leurs arcs-boutants, avaient été pulvérisées ; la chambre de veille était défoncée ; l’eau avait pénétré dans la cale. Un homme de l’équipage avait disparu, emporté dans le tourbillon.

Pour diminuer les risques d’autres coups de mer, il fallut encore réduire la voilure, afin d’harmoniser la vitesse du navire avec celle des lames. Quinze jours de travail ininterrompu furent nécessaires pour vider, à la pompe et à la main, l’eau qui avait pénétré dans les cales, les assécher, réparer les panneaux défoncés. D’autres dégâts, comme la perte de deux baleinières, étaient irréparables.

Et surtout, un marin manquait à l’appel ; une famille allait être en deuil…

Alfred Beaujeu. Dans les Tempêtes du Cap Horn.[2]

L’incontestable domination sur les mers de l’Angleterre pendant tout le XIX° siècle aurait demandé une présence aussi en littérature : elle ne viendra qu’avec Joseph Conrad, né Jozef Teodor Konrad Korzeniowski en 1857, en Pologne, mort en 1924. Son père, Apollon, éminent traducteur de Hugo et de Vigny, avait pourvu son fils unique d’une gouvernante française, et c’est en français qu’il fit son apprentissage du métier de marin. Mais la suite de sa carrière se déroula sur des navires anglais. Sur la fin de sa vie, il s’expliquera de son écriture en anglais dès son premier roman : Quoique j’eusse fort bien connu le français et que cette langue m’eut été familière depuis l’enfance, j’aurais eu peur d’essayer de m’exprimer dans une langue aussi parfaitement cristallisée. […] L’anglais ne fut jamais pour moi une question de choix ni une question d’adoption. L’idée d’un choix ne m’est jamais venue à l’esprit et, s’il y a eu adoption, je puis dire que c’est moi qui fus adopté par le génie de la langue.

*****

… L’accueil (du Miroir de la mer 1906) des marins fut naturellement, dans un pays comme l’Angleterre, plus chaleureux encore. Assez singulièrement, il avait fallu qu’un jeune garçon, né dans un pays sans rivages, eût incompréhensiblement obéi, vers sa dix-septième année, à l’appel de la mer, pour que la littérature anglaise se vit dotée, trente années plus tard, d’un de ses plus beaux livres maritimes. C’est à un Polonais qu’était échu l’honneur de donner à une nation naturellement marine cette somme à la fois lyrique et précise de la grandeur et de la servitude des voiliers, au moment même où ceux-ci, vaincus par la vapeur, disparaissaient l’un après l’autre de la surface des eaux.

Georges Jean Aubry. Introduction au Miroir de la Mer. 1944

Les navires veulent être flattés. Il faut les flatter pour la manœuvre : si l’on prétend les bien manœuvrer, il faut les avoir bien traités dans la distribution de la charge qu’on leur demande de transporter à travers les heureux ou les fâcheux hasards d’une traversée. Un navire est une tendre créature dont on doit prendre en considération le caractère, si l’on veut qu’il vous fasse honneur aussi bien qu’à lui-même, au cours des hauts et des bas de sa fortune.

[…] Oui, un navire demande à être traité en connaissance de cause ; il faut en user avec une considération compréhensive à l’endroit des mystères de sa nature féminine : alors il vous demeurera fidèle dans cet incessant combat contre des forces auxquelles il n’y a pas de honte à succomber. Ce sont de graves relations que celles d’un homme avec son navire. Le navire a ses droits, comme s’il pouvait respirer et parler : et, en vérité, il y a des navires auxquels, pour l’homme qui les comprend, il ne manque – comme on dit – que la parole.

[…] Un navire n’est pas un esclave. Rendez-le manœuvrant par grosse mer, n’oubliez jamais que vous lui devez la plus large part de votre pensée, de votre habileté, de votre amour-propre. Si vous vous rappelez cette obligation, naturellement et sans effort, comme si c’était là un sentiment instinctif de votre propre vie intérieure, vous le verrez tenir l’allure, donner dans le vent, faire route aussi longtemps qu’il le pourra, ou, comme un oiseau de mer qui va se reposer sur les vagues furieuses, vous le verrez, en cape, étaler le plus gros temps qui vous ait jamais fait douter de vivre jusqu’au prochain lever du jour.

[…] Le navire à voile, quand je le connus, à l’époque de sa perfection, était une créature intelligente. Quand je dis l’époque de sa perfection, j’entends perfection de construction, de gréement, de tenue à la mer, et de manœuvre, non pas perfection de vitesse. Le changement de matériau de construction a entraîné la disparition de cette qualité. Aucun récent voilier en fer n’a atteint les merveilles de vitesse que le sens marin d’hommes fameux en leur temps a su obtenir de leurs prédécesseurs, les navires en bois doublés en cuivre. On a tout fait pour perfectionner le voilier en fer, mais l’esprit humain n’a pas réussi à trouver un revêtement capable de conserver à sa carène la propreté absolue du doublage de cuivre. Au bout de quelques semaines à la mer, un navire en fer commence à se traîner, comme s’il s’était fatigué trop vite. Cela tient seulement à ce que sa carène est devenue sale. Il suffit de peu pour affecter la vitesse d’un navire en fer que ne pousse pas une implacable hélice. Il est souvent impossible de dire quelle cause infime et insoupçonnée en altère la marche. Un certain mystère règne autour des prodiges de vitesse dont firent preuve les anciens voiliers commandés par des marins compétents. En ce temps-là, la vitesse dépendait du marin : aussi, outre les lois, règles et règlements, qui président à la bonne conservation d’un chargement, veillait-il avec soin à sa mise à bord ou à ce qu’on appelle en termes techniques l’assiette de son navire. Il y a des navires bons marcheurs à égal tirant d’eau ; d’autres qu’il faut asseoir d’un bon pied sur l’arrière, et j’ai entendu parler d’un navire qui donnait sa meilleure vitesse vent arrière quand on le chargeait avec une flottaison de deux pouces sur le nez.

[…] À peine quelques jours encore, terriblement peu de jours pour des cœurs qui s’étaient bravement résolus à espérer contre tout espoir, trois semaines, un mois, peut-être, et le nom de navires placés sous le titre En retard apparaîtra de nouveau dans la colonne des Nouvelles maritimes mais sous l’indication définitive: Disparu.

Le navire, ou le trois-mâts-barque, ou le brick tel et tel, parti de tel port, avec tel chargement, pour tel autre port, sorti à telle date, signalé pour la dernière fois à la mer tel jour, et dont on n’a plus entendu parler depuis, a été porté aujourd’hui comme disparu. Telle est, dans son éloquence strictement officielle, la forme des oraisons funèbres réservées aux navires qui, las peut-être d’une longue lutte, ou dans un de ces moments de mégarde que peuvent connaître les plus attentifs d’entre nous, se sont laissé accabler par un coup soudain de l’ennemi.

Qui peut le dire ? Les hommes qui le montaient ont peut-être trop exigé de lui, ont tendu au-delà de son point de rupture l’endurante fidélité qui semble forgée et martelée au cœur même de cet assemblage de membrures et de tôles, de bois, d’acier, de toile et de filins, qui entre dans la construction d’un navire – création complète, pourvue d’un caractère, d’une individualité, de qualités et de défauts par des hommes dont les mains l’ont lancée sur l’eau, et que d’autres hommes apprendront à connaître dans une intimité qui dépasse l’intimité d’homme à homme, et à aimer d’un amour presque aussi grand que celui d’un homme pour une femme et souvent aussi aveugle dans l’insouciance enivrée de ses défauts.

Certains navires s’acquièrent une mauvaise réputation, mais je n’en ai pas encore rencontré un seul dont l’équipage temporaire n’ait pas pris violemment parti contre toute critique. Un navire auquel je pense maintenant avait la réputation de tuer quelqu’un à chacun de ses voyages. Ce n’était pas là une simple calomnie, et pourtant je me rappelle bien que, vers 1880, l’équipage de ce navire se montrait, en somme, assez fier de cette mauvaise réputation, comme s’il se fût agi d’une bande absolument corrompue de désespérés se glorifiant de leur association avec une abominable créature. Nous autres, qui appartenions à d’autres navires, tous mouillés aux abords du Quai circulaire à Sydney, nous hochions la tête à sa vue avec un vif sentiment de l’impeccable vertu de nos chers navires.

Je ne prononcerai pas son nom. Il est maintenant disparu après une carrière sinistre, mais utile du point de vue de ses armateurs, carrière qui s’exerça durant de nombreuses années, et, dirais-je, à travers toutes les mers du globe. Après avoir tué un homme à chacun de ses voyages, et du fait peut-être d’une misanthropie accrue par les infirmités que les navires acquièrent avec l’âge, il avait pris le parti de tuer d’un coup tout son équipage avant d’abandonner la scène de ses exploits. Digne fin en somme, d’une existence d’utilité et de crime – dernière manifestation d’une passion mauvaise suprêmement satisfaite, peut-être, par quelque nuit furibonde, accompagnée de la clameur du vent et des vagues.

Comment s’y prit-il ? Ce mot disparu contient d’affreuses profondeurs de doute et de supposition.

Sombra-t-il rapidement sous les pieds de son équipage ou bien résista-t-il jusqu’au bout, laissant la mer le mettre en pièces, séparer tous ses joints, tordre sa membrure, l’alourdir d’un poids croissant d’eau salée, et, démâté, désemparé, roulant lourdement, ses embarcations enlevées, son pont balayé, tua-t-il à demi son équipage à manœuvrer les pompes, sans relâche, avant de couler avec lui comme une pierre ?

Un tel cas doit toutefois être rare. J’imagine qu’on peut toujours fabriquer une sorte de radeau ; et si même il ne sauve personne, ce radeau peut flotter et, recueilli, fournir quelqu’indication du nom disparu. Ce navire ne serait pas, alors, à proprement parler, disparu. Il serait perdu corps et biens et cette distinction comporte une subtile différence – une horreur moindre et un moins épouvantable mystère.

Le détestable attrait de la terreur se mêle à la pensée des derniers moments d’un navire porté comme disparu dans les colonnes de la Gazette maritime. Rien ne subsiste plus de lui – caillebotis, bouée de sauvetage, morceaux d’embarcation ou d’aviron – pour indiquer la place et la date de sa fin soudaine. La Gazette maritime ne l’indique même pas comme perdu corps et biens. Il demeure simplement: disparu ; il s’est énigmatiquement dissipé dans un mystérieux destin aussi vaste que le monde où l’on peut donner libre cours à ce qu’on imagine d’un confrère, d’un camarade et d’un passionné de navires.

Et pourtant, on entrevoit parfois ce que peut bien être cette dernière scène dans la vie d’un navire et de son équipage, vie qui ressemble à un drame par cette lutte constante contre une grande force, résistante, informe, insaisissable, chaotique et mystérieuse, comme le destin.

C’était par un après-midi gris, dans l’accalmie d’une tempête de trois jours qui, de l’Océan Antarctique, était venue s’abattre lourdement sur notre navire, sous un ciel chargé de nuages en lambeaux que semblait avoir coupés et hachés le tranchant affilé d’un grain de suroît.

Notre bâtiment, un trois-mâts-barque de mille tonnes construit sur la Clyde, roulait si lourdement que quelque chose était parti dans la mâture. Quelle que fût la nature du dommage, il était assez sérieux pour me convaincre d’y monter moi-même avec deux hommes d’équipage et le charpentier afin de veiller à ce que les réparations temporaires fussent convenablement faites.

Il nous fallut, à certains moments, tout lâcher et, tout en retenant notre souffle dans l’effroi d’un roulis terriblement fort, nous cramponner des deux mains à la vergue qui se balançait. Tout en roulant comme s’il voulait chavirer avec nous, notre navire, son pont couvert d’eau, son gréement partant par morceaux, n’en marchait pas moins ses dix nœuds à l’heure. Nous avions dérivé assez loin au sud – beaucoup plus loin que nous n’en avions l’intention ; et soudain, là-haut dans les suspentes de la vergue de misaine, au milieu de notre travail, je me sentis l’épaule saisie avec une telle force par la puissante patte du charpentier que cette douleur inattendue me fit positivement hurler. L’homme me regardait de tout près et se mit à crier: Regardez, commandant, regardez! Qu’est-ce que c’est ? en montrant de l’autre main quelque chose vers l’avant.

Je ne vis d’abord rien. La mer présentait une étendue déserte de collines noires et blanches. Soudain, à demi-dissimulée, dans le bouillonnement des vagues écumantes, je distinguai une masse énorme, qui montait et descendait, dressée comme un morceau d’écume, mais d’une apparence plus bleuâtre et plus solide.

C’était un iceberg réduit à un fragment, mais encore assez gros pour couler un navire, et qui, moins élevé qu’un radeau, flottait en plein sur notre route, comme embusqué parmi les vagues avec une intention meurtrière. Nous n’avions pas le temps de descendre sur le pont. Je me mis à crier d’en haut à m’en faire éclater la tête. On m’entendit sur l’arrière, et nous fîmes en sorte d’éviter ce glaçon à demi submergé qui était venu de loin, de ce pic antarctique, pour s’attaquer à nos existences sans défiance. Une heure plus tard, et rien n’eût pu sauver le navire, car aucun œil n’eût pu distinguer dans la pénombre ce pâle morceau de glace balayé par les vagues aux crêtes blanches.

Et comme, debout près du couronnement, côte à côte, mon capitaine et moi, nous le regardions, déjà à peine visible, mais encore assez proche de notre hanche, mon capitaine remarqua d’un ton songeur :

Sans ce coup de barre juste à temps, il y aurait eu un navire disparu de plus. Personne ne revient jamais d’un navire disparu pour nous dire combien fut dure la mort du bâtiment, combien soudaine et accablante fut l’ultime angoisse de ses hommes. Personne ne peut dire avec quelles pensées, avec quels regrets, avec quels mots sur les lèvres ils sont morts. Mais il y a quelque chose de beau dans le soudain passage de ces cœurs de l’extrémité de la lutte et de la force, et de l’effrayant tumulte – de la rage immense et incessante de la surface à cette paix absolue des profondeurs qui sommeille immuablement depuis le commencement des âges.

[…] C’était ( le New South Dock de Londres ) un merveilleux coup d’œil. Le plus humble bâtiment qui flotte retient l’intérêt du marin par la loyauté de sa vie ; et c’était bien là qu’on pouvait contempler l’aristocratie des navires. C’était une noble assemblée des plus beaux et des plus rapides, chacun portant à l’étrave l’emblème sculpté de son nom, comme dans une galerie de moulages : figures de femmes à couronnes murales, de femmes aux robes flottantes, avec des filets dorés sur les cheveux, ou des écharpes autour des seins, et qui arrondissaient les bras comme pour montrer la route ; têtes d’hommes, nues ou casquées ; effigies de guerriers, de rois, d’hommes d’État, de lords et de princesses, tout blancs de la tête aux pieds, avec çà et là, la sombre figure enturbannée, surchargée de couleurs, de quelque sultan ou de quelque héros oriental ; tous penchés en avant sous l’inclinaison de puissants beauprés, comme s’ils voulaient prendre leur élan pour une autre course de quatre mille lieues.

C’étaient les magnifiques figures de proue des plus beaux navires du monde. Mais à quoi bon – si ce n’est par amour pour l’existence que ces effigies, dans leur errante impassibilité, ont menée avec nous – tenter de reproduire avec des mots une impression dont la fidélité ne trouverait ni critique ni juge, puisqu’une semblable exposition de l’art de la construction navale et de la sculpture de proue, telle qu’on pouvait la voir d’un bout de l’année à l’autre dans cette galerie en plein air de New South Dock, aucun œil humain ne la reverra plus.

Toute cette patiente et pâle compagnie de reines et de princesses, de rois et de guerriers, de femmes allégoriques, d’héroïnes et d’hommes d’État, de dieux païens, couronnées, casqués ou nu-têtes, a cessé de courir les mers, après avoir étendu jusqu’au dernier moment, au-dessus de l’écume bouillonnante, ses beaux bras arrondis, brandi ses lances, ses épées, ses boucliers, ses tridents, infatigablement, dans l’élan de la même attitude. Et rien n’en subsiste plus, sinon, peut-être comme un écho dans la mémoire de quelques hommes, le son de leurs noms, depuis longtemps disparus de la première page des grands journaux de Londres, des imposantes affiches des gares et des portes des compagnies de navigation, de l’esprit des marins, des maîtres de port, des pilotes et des équipages des remorqueurs, des voix rudes qui hèlent en mer et des signaux échangés entre navires, qui se croisent et se séparent sur la libre immensité de l’océan.

[…] Malgré tout ce qu’on a dit de l’amour que certains, à terre, ont fait profession d’éprouver pour elle, malgré toutes les louanges dont elle a été l’objet en prose comme en vers, la mer n’a jamais été l’amie de l’homme. Tout au plus s’est-elle faite la complice de l’inquiétude humaine, a-t-elle joué le rôle d’un dangereux facteur de vastes ambitions. Incapable de fidélité, à la manière de la bonne terre, envers quelque race que ce soit, indifférente au courage, au labeur, à l’esprit de sacrifice, ne reconnaissant aucun dessein de domination, la mer n’a jamais embrassé la cause de ses maîtres comme ces terres où les nations victorieuses de l’humanité se sont implantées, y balançant leurs berceaux, y dressant leurs pierres tombales. Celui, homme ou peuple, qui, confiant dans l’amitié de la mer, néglige la force et l’adresse de sa main droite est un insensé.

Comme s’il passait, dans sa grandeur et sa puissance, les communes vertus, l’océan n’a ni compassion, ni foi, ni loi, ni mémoire. Son humeur changeante ne peut être maintenue fidèle aux desseins des hommes qu’au prix d’une indomptable résolution et d’une incessante vigilance, armée et jalouse, dans laquelle, peut-être, il est toujours entré plus de haine que d’amour. Odi et amo, telle est probablement la profession de foi de ceux qui, consciemment ou aveuglément, ont voué leur existence à la séduction de la mer. Toutes les tempétueuses passions des premiers jours de l’humanité, l’amour de la rapine et l’amour de la gloire, l’amour de l’aventure et l’amour du danger, et aussi le grand amour de l’inconnu et des vastes rêves de domination et de pouvoir ont passé, comme des images au reflet d’un miroir, sans laisser aucune trace sur la face mystérieuse de la mer. Impénétrable et cruelle, la mer n’a rien donné d’elle-même à ceux qui prétendaient à ses précaires faveurs. Au contraire de la terre, on ne peut la subjuguer à force de patience et de labeur. En dépit de toute sa séduction qui a conduit tant d’hommes à une mort violente, son immensité n’a jamais connu cet amour qu’on a voué aux montagnes, aux plaines et jusqu’aux déserts même. Je soupçonne en vérité, que, mis à part les protestations et les tributs des écrivains qui, si j’ose dire, ne se soucient guère au monde que du rythme de leurs vers ou de la cadence de leur phrase, l’amour de la mer, si volontiers professé par des hommes et des nations, est un sentiment complexe où l’orgueil entre pour beaucoup, la nécessité pour une bonne part, et l’amour des navires – ces infatigables serviteurs de nos espoirs et de notre propre estime – pour la part la meilleure et la plus sincère.

Joseph Conrad. Le Miroir de la mer 1906

La grande guerre qui arrive va donc accélérer cette triste bascule du monde de la mer qu’est l’irrémédiable déclin des grands voiliers… tout ce vent qu’on laisse perdre… entendait-on sur les quais…

Cette mutation a son pendant sur le plancher des vaches avec la disparition du seul grand moyen de locomotion, la grande conquête de l’homme, qui remonte à l’antiquité : le cheval. C’est bien sûr d’abord la guerre qui va les tuer par centaines de milliers, mais aussi les mutations dans le monde du transport terrestre, avec le train, puis les voitures et les camions.

Les grandes villes de cette époque utilisaient des milliers de chevaux pour accomplir la plupart des tâches journalières, dont le transport des gens et des marchandises. À Londres en 1900 il y avait 11 000 taxis tirés par des chevaux. Il y avait aussi des milliers d’autobus nécessitant chacun 12 chevaux par jour pour un total de plus de 50 000 chevaux, et encore à peu près autant pour le transport des marchandises, les travaux municipaux et les entreprises. La même année, New York devait gérer quotidiennement le crottin de près de 100 000 chevaux, soit plus de 1 000 tonnes d’excréments. Paris et Londres n’étaient pas en reste avec des populations respectives de près de 80 000 et 50 000 chevaux

Un cheval produit quotidiennement entre 7 et 15 kilogrammes de crottin. Évidemment, les rues de Londres en étaient recouvertes. Les mouches et la poussière de crottin séché envahissaient les résidences et étaient des vecteurs de transmission de maladie.

En 1894, un journaliste du Times de Londres écrivait que dans 50 ans toutes les rues de Londres seraient enfouies sous deux mètres de crottin.

La croissance exponentielle du nombre de chevaux monopolisait de plus en plus d’espace et de ressources pour les nourrir et les loger au détriment de la population.

En 1900, on compte près de 80.000 chevaux dans les rues de la capitale. Paris vibre au rythme de leurs sabots. Le crottin de cheval est accusé de tous les maux. Les Parisiens n’hésitent pas à parler d’empoisonnement de l’atmosphère, de dangers pour la respiration, de parfums pernicieux.

Le Figaro, en février 1907, nous apprend que le préfet de Paris tente une expérience: imposer une nouvelle circulation sur les Champs Élysées. Les voitures à chevaux et les cyclistes sont astreints à n’utiliser que les bas-côtés de la chaussée, la partie médiane restant réservée aux voitures.

Alors que les deux bas-côtés sont, de l’Étoile à la place de la Concorde, de vastes et humides litières de crottins épaisses par place de plusieurs centimètres, la ligne centrale est complètement nette, sèche, luisante, propre, sans saletés, sans poussière, comme cirée par les caoutchoucs des automobiles. Si l’application de cette réglementation se prolonge quelque temps encore, il sera facile de constater que, au point de vue hygiénique, les automobiles qui dégagent des fumées rapidement absorbées par l’air où elles disparaissent, sont préférables aux voitures hippomobiles, dont les attelages sèment par nos rues des crottins malodorants et dangereux pour la vue comme pour la respiration.

Frantz-Reichel Le quotidien du 8 février 1907

À la fin du XIXe siècle, chaque matin, en temps ordinaire dans Paris, 3.200 cantonniers, balayeurs et 600 balayeuses s’occupent de l’entretien des rues. Or, Le Figaro en 1907 regrette justement le manque d’entretien des rues et son coût considérable. Il conclut que le jour où l’emploi de l’automobile sera généralisé, cela permettra aux édiles de réaliser de ce chef des économies considérables, qui leur permettront, espérons-le, d’assurer à nos rues un meilleur arrosage et un meilleur balayage. Double avantage pour la voiture : hygiène et économique!

Mais, il y a un bémol que déplore le journal : les automobiles n’ont pas le droit de fumer ! En effet, le préfet de police Lépine a instauré une loi. «Au moindre nuage bleu qui flotte à leur arrière, un agent se précipite et dresse une contravention pour «excès de fumée». On parle même de retirer le permis de conduire au bout de trois contraventions. Les constructeurs font des louables efforts pour que les moteurs ne fument pas; efforts souvent inutiles, car la négligence d’un mécanicien a bientôt fait de rendre fumeuse la moins fumeuse des automobiles». Or ces fumées comme l’affirme Le Figaro de l’époque ne «sont ni nauséabondes, ni malsaines, elles s’envolent et disparaissent aussitôt pour ne plus revenir. Ce n’est pas comme le crottin des chevaux qui sèche sur les voies de la capitale et s’y baladent en titanesques tourbillons puants, suffocants, écœurants, aveuglants. Il y a une certaine injustice, selon le journal, car les chevaux eux ont droit au crottin qui reste à terre et qui pourrit les chaussées, alors que les automobiles sont sanctionnées à la moindre fumée!

En attendant le triomphe absolu du moteur sur les chevaux, le dernier voyage de l’omnibus hippomobile de Paris (Compagnie Générale des Omnibus) en janvier 1913 constitue un événement majeur et marque un tournant dans l’histoire de la circulation parisienne. Mais il restait encore 8 256 véhicules hippomobiles pour 24 479 automobiles.

Qu’on y songe : le Paris des années 1880 logeait 80 000 chevaux, 75 000 encore en 1910, qui assuraient la totalité des transports nécessaires : humains – les équipages, les omnibus hippomobiles -, nourriture, matériaux, évacuation des détritus etc… Il fallait aussi approvisionner la capitale en fourrage pour nourrir tout ce monde ! et le crottin – le meilleur engrais qui soit – qui faisait le bonheur des jardiniers ; qu’est-ce qu’ils ont du être malheureux, quand, à la sortie de la guerre, il leur a fallu trouver un autre engrais ! les légumes ne pouvaient plus être aussi beaux, aussi charnus. Le NPK ne remplacera jamais un bon crottin ! En tablant sur l’hypothèse (basse) de 7 à 15 kg de crottin par jour par cheval, cela donne une production de 120 tonnes par jour ! de quoi nourrir grassement des hectares et des hectares de potager !

Une personne s’est penché sur la question, jusqu’à en faire un livre : Ghislaine Bouchet. Le cheval à Paris de 1850 à 1914 Librairie Droz, 1993.

27 05 1913

Cinq perquisitions sont menées simultanément à Alger dans des hôtels de passe : Les Hirondelles, l’Hôtel des voyageurs, la Dame de Pique, le Panier et la Lune : la police y trouve une vingtaine de mineures et d’autres, majeures, contraintes de se livrer à la prostitution, laquelle, légale en maison close, ne l’est pas pour les mineures, venues là depuis la métropole par le paquebot Marsa, dont certains matelots étaient rémunérés pour les surveiller pendant le voyage.

29 05 1913

Serge Diaghilev donne au Théâtre des Champs Élysées le Sacre du Printemps d’Igor Stravinsky, et c’est à nouveau le scandale… chahut épouvantable, brouhaha indigné du public, confusion des danseurs qui n’entendant plus l’orchestre, tâchent de suivre les indications que leur crie Nijinski depuis les coulisses… excellent pour la renommée, tout ça... Il y a presque un siècle que Paris ne s’était offert une grande bataille littéraire, celle d’Hernani remonte à 1830, les nuages s’accumulent à l’horizon… c’est le moment ou jamais. L’œuvre ne restera pas dix jours à l’affiche, mais, en un soir, les traditions avaient volé en éclat. Bien sur, il y a les pour, il y a les contre, et tout cela met en émoi le tout cultureux pendant de nombreuses semaines, avec, toujours au cœur de la polémique, Nijinski, le chorégraphe surdoué de la danse. On pourra lire dans la Presse Le Massacre du Printemps et autres délicates appréciations.

Ce fut comme si la salle avait été secouée par un tremblement de terre, elle semblait vaciller dans le tumulte.

Valentine Hugo

Le scandale de la composition de Stravinski marque un tournant historique, l’avènement d’une nouvelle ère musicale, balayant l’académisme et le ronron ambiants. Le mot mi-admiratif, mi-narquois de Debussy a fait fortune : De la musique de sauvage avec tout le confort moderne. Musique de sauvage comme, à la même époque Les demoiselles d’Avignon, de Picasso, La femme au chapeau, de Matisse, sont de la peinture de sauvage. Fatiguée des tourments égotistes du romantisme, lassé des alanguissements morbides du symbolisme, l’Europe semble vouloir se régénérer en puisant une force brute, une vigueur vierge dans l’art primitif. Recette aussi salutaire qu’efficace. Fleuron permanent des programmes symphoniques, le Sacre du Printemps témoigne d’une vitalité intacte…

Gilles Macassar Télérama 3307 1° au 7 juin 2013

J’ignore si Le Sacre du Printemps est un chef d’œuvre ; et le public l’ignore aussi. Mais enfin, c’est ce même public qui a raillé et sifflé Tannhaüser. Comment ce souvenir et quelques autres pareils ne lui imposent-ils pas un peu de retenue ?

Pierre Lalo Le Temps

Quelques mois plus tard, Vaslav Nijinski, va partir avec la troupe pour une tournée en Amérique du Sud, Diaghilev restant à Paris ; sur le paquebot, il rencontre une admiratrice, Romala de Pulsky, qu’il va épouser à Buenos Aires et faire engager dans la troupe ; colère noire de Diaghilev, qui chasse Nijinski et sa belle des Ballets Russes ; Nijinski ne s’en remettra pas, montera quelques spectacles à Londres et 6 ans plus tard, sombrera dans la folie, plus savamment, une schizophrénie catatonique aiguë.

Karel Van Wijnendaele, fondateur du journal sportif Sportwereld, organise le Premier Tour des Flandres : c’est du vélo et c’est le Belge Paul Deman qui l’emporte : En 1913, le Tour des Flandres était une petite course misérable, mais elle est devenue un titan.

Le premier Tour des Flandres faisait vraiment le Tour des Flandres, l’occidentale et l’orientale, 324 kilomètres de Gand à Gand via les villes principales de ces deux provinces du royaume, et un passage le long de la mer du Nord. À l’époque, on ne grimpait pas un seul mont. Aujourd’hui, après une longue ligne droite de Bruges à Courtrai, le peloton met le cap à l’est, vers les Ardennes flamandes, où la Belgique est tout sauf un plat pays.

Dans un losange de 60 km de large sur 40 km de haut, que les coureurs vont arpenter dans tous les sens, se nichent les véritables vedettes de l’épreuve : les monts des Flandres, collines culminant rarement au-dessus de 100 mètres, et pourtant si redoutables :

Elles demeurent couchées comme des chiens dormant tranquillement mais dont les dents s‘éveillent dès qu‘elles aperçoivent la chair d’un mollet.

Willie Verhegghe

En 1976, on intégrera dans la course le Koppenberg : des pentes à 22 % par endroits : ça va faire une bronca : cette année-là, seuls quatre coureurs étaient parvenus au sommet sur leur vélo. Le reste du peloton, y compris Eddy Merckx, avait dû mettre pied à terre.

Il suffit qu’un coureur patine ou déraille pour bloquer tout le peloton derrière lui. Quand on est à l’arrêt, c’est impossible de repartir sur de tels pourcentages. Il faut toujours être à l’avant de la course, parce que certains coureurs font exprès de tomber pour bloquer les autres et permettre à leur leader de prendre de l’avance. Freddy Maertens. Yoann Offredo assure que cette technique n‘est plus vraiment utilisée aujourd’hui.

En 1987, alors qu’il est en tête, mais quasiment à l’arrêt dans la pente vertigineuse, le Danois Jesper Skibby perd l’équilibre et chute sur les pavés, juste devant la voiture du directeur de course. La route, trop étroite, ne permet pas de faire un écart : la voiture va tout droit, écrase le vélo de Skibby, et manque de faire de même avec ses pieds.

On est en droit de ne pas aimer : c’est le cas de Bernard Hinault, le Blaireau, déjà fâché avec Paris-Roubaix une belle cochonnerie, dit-il, alors pour ce qui est du Tour des Flandres, c’était une espèce de cirque, où il y avait un manque de sécurité. Quand la voiture de l‘organisateur roule sur le vélo d‘un coureur qui est tombé, pardon, mais c‘est pas tout à fait logique.

Jugé trop dangereux, le Koppenberg fut d’abord rayé de la carte pendant vingt-cinq ans, puis, tel les mauvais et néanmoins brillants élèves, finira par être réintégré.

En 2013, les coureurs seront encouragés par quelque 800 000 spectateurs, et 2 millions devant leur télévision – dans un pays de 11 millions d’habitants. Aujourd’hui, assure Marc Madiot, il y a plus d’engouement populaire et d’euphorie autour du Tour des Flandres que de Paris-Roubaix, faut être honnête. Le peuple des Flandres a su magnifier cet événement.

La spécificité du Tour des Flandres, c’est d’abord son parcours. Pendant des heures, le peloton arpente un dédale de routes étroites à côté desquelles celles du Tour de France ressemblent à des autoroutes. Surtout, il affronte des pavés qui feraient moins mal que ceux de Paris-Roubaix s’ils ne coiffaient pas des pentes à 20 % – pour rappel, l’enfer du Nord, lui, est plat de bout en bout.

Le parcours est complètement atypique, propice aux chutes, aux crevaisons, à tous les retournements de situation. […] C‘est une souffrance permanente, il y a sûrement un peu de sadomasochisme. Mais je préfère gagner un seul Tour des Flandres que dix étapes du Tour de France.

[…] Sur ces routes des Flandres, on dirait que le temps s’est arrêté dans les années 1970, les spectateurs sont les mêmes. T‘as l’impression d‘être dans un épisode de Strip-tease, mais je dis pas du tout ça de manière péjorative, au contraire, je dis ça avec beaucoup d‘amour et de respect pour le peuple belge et les gens du Nord, c‘est vraiment quelque chose de magique. Sur ces routes-là, tu vois dans les yeux des gens qu‘ils ont du respect pour les sportifs, c‘est particulier. Et tout devient beau. Les petites routes, les virages, la poussière.

Yoann Offredo

Le Tour des Flandres au printemps et le Tour de France en été ne s’offrent pas au même type de coureurs – en plus d’un siècle, seuls Louison Bobet et Eddy Merckx ont remporté les deux épreuves. Fabian Cancellara [alias Spartacus, déjà vainqueur en 2010 et 2013 et encore en 2014] ne gagnera jamais le Tour de France, et Chris Froome ne gagnera jamais le Tour des Flandres ou Paris-Roubaix, terrains de jeu réservés aux flahutes : un flahute estime que le Tour de France n‘est qu‘une succession de longues promenades d’entraînement. La pluie battante, le froid, des routes traîtresses, des récompenses équivalant à l‘argent de poche d‘un enfant de 8 ans : pour un flahute, une vraie course, c‘est ça.

Dernier Français à avoir triomphé dans les Flandres, en 1992, Jacky Durand avait été arrêté pour excès de vitesse, quelques années plus tard, par des policiers belges. Quand ils ont vu ma carte d’identité, ils ont dit : Ah, Jacky Durand, vous avez gagné le Tour des Flandres en nonante-deux. Et ils m’ont laissé passer.

Les prairies et les villages s’éveillent avec la saveur d‘un tableau de Brueghel. Motos et bicyclettes slaloment à travers les arbres et les vaches ; les paysans, sous leurs casquettes, guettent la lueur que pose la sueur sur leurs chairs. Ici, penses-tu, le Christ n’est jamais passé, ici, le temps s’est arrêté avec les aiguilles d‘une horloge morte sur un clocher oublié de Dieu.

Willie Verhegghe. Le Tour des Flandres 1996.

30 05 1913

À Londres, signature des préliminaires de paix entre Serbie, Bulgarie, Monténégro, Grèce et d’autre part la Turquie, qui perd tous ses territoires d’Europe, sauf Constantinople et les rives du Bosphore, de la mer de Marmara et des Dardanelles : Salonique, l’Albanie, l’Épire, la Macédoine et presque toute la Thrace.

Très vite les alliés d’hier vont devenir ennemis, incapables de s’entendre sur le partage des dépouilles du vaincu : le 30 juin la Bulgarie attaquera ses anciens alliés ; à l’issue d’une bataille de huit jours – 1° au 8 juillet – sur les rives de la Brégalnitsa, Serbes et Grecs l’emportent sur la Bulgarie ; les combats ont été sanglants : 20 000 Serbes tués sur les 170 000 engagés, 30 000 Bulgares sur les 130 000. La Roumanie entre alors en guerre aux cotés des Serbes et des Grecs, et progresse vers Sofia sans rencontrer de résistance, tandis que les Turcs parviennent à reprendre Andrinople.

Je veux simplement dire en toute sincérité ce que j’ai vu, de mes yeux vu, dans le désert que les Bulgares ont fait de la Thrace. Oh ! combien cela dépasse en abomination tout ce que l’on m’avait conté, tout ce que j’imaginais ! Avec quelle rage ont-ils donc travaillé, les libérateurs chrétiens, pour accomplir en quelques mois une destruction pareille !

Un désert, disais-je, et le plus tragique des déserts, parce qu’on sait que, la veille encore, c’était une province heureuse et que la terre est toute pleine de paysans fraîchement tués. Plus rien. Dans l’automobile militaire, qui m’emporte à toute vitesse, j’ai pu faire des lieues sans apercevoir une créature humaine. Çà et là des carcasses de bêtes, des compagnies de corbeaux. De loin en loin des amas de pierres, des enchevêtrements de petits murs en ruine : c’est ce qui reste des villages. Si l’on s’approche parfois, une figure craintive, contractée de douleur, surgit des décombres – quelque rescapé des grands massacres qui s’abrite sous un toit de branches dans ce qui fut sa maison

De ces villages fantômes je détaillerai un quelconque : Haousa, par exemple, où je me suis arrêté une demi heure, mais il y en a des centaines et des milliers d’autres où l’horreur est pareille.

Donc Haousa, prenons celui-ci au hasard. Plus que des pans des murs, des ruines, des débris. Voici la mosquée : de loin, elle semblait moins détruite que tant d’autres, sans doute faute de temps pour la mieux saccager. En dedans quelques blessés, quelques malades aux figures terreuses gisent sur des loques. On a brisé à coups de masse les fines sculptures en marbre blanc des fenêtres et du mihrab, et ce sont les prisonniers, les blessés turcs, qui ont été condamnés à faire eux-mêmes la besogne sacrilège, tandis que les Bulgares les harcelaient à coups de baïonnette. Il faut monter au minaret pour voir le plus immonde : les Bulgares y venaient tous les jours pour faire de là-haut leurs ordures sur la coupole qui en est ignoblement souillée. Autour, c’est le cimetière ; on a brisé toutes les stèles, on a mis à découvert des morts et on s’est amusé à faire des ordures sur leurs ossements disloqués. Voici le puits du village ; il en sort une sinistre odeur ; on y a jeté les corps des femmes et des enfants violés par les soldats et, par dessus, pour les faire plonger, on a entassé les stèles arrachées aux tombes.

Sur un peu plus d’un millier d’habitants, il en reste une quarantaine échappés au massacre. Quelqu’un leur a dit mon nom, et ils accourent autour de moi, surgissant de derrière les ruines comme des spectres. Pauvres et braves gens ! Comment se peut-il que, même dans ce village perdu, ils sachent que j’ai essayé de crier la vérité à l’Europe dite Chrétienne ? Mais oui, ils savent tous et viennent me serrer la main. El puis ils me content leur martyre. L’un dit : Je n’ai plus ni femme, ni enfants, ni maison, ni troupeau. Pourquoi ne suis-je pas mort ? Un autre, un vieillard courbé, dit : Moi, j’avais une petite-fille de dix ans qui était ma joie. Quatre soldats bulgares sont entrés pour la violer ; ils m’ont aux trois quarts tué à coups de poing parce que je voulais la défendre. Quand j’ai repris connaissance, elle n’y était plus. Où est-elle, sa petite-fille? Dans le puits, sans doute, à pourrir avec les autres sous les marbres brisés.

Tout le long de la grande route qui traverse ces infinies solitudes désolées, il y a un continuel défilé de soldats, de fourgons d’artillerie, de canons sur des chariots, de cavaliers kurdes ou bédouins, de chameaux chargés de vivres. On arrive de toutes parts à marches forcées, même du fond de l’Asie, au secours d’Andrinople qui a échappé une première fois par miracle, mais où l’Europe s’obstine à vouloir, contre tout sentiment humain, ramener les grossiers massacreurs qui n’y laisseront pierre sur pierre et qui en feront un charnier.

Andrinople ! Le soir, après la longue promenade funèbre, elle réapparaît à l’horizon au-dessus d’une verte ceinture d’arbres. Couronnée de ses minarets et de ses dômes, elle est encore merveilleuse. Mais peut-être, hélas ! ses jours sont comptés. Dans ses rues pavoisées, c’est la joie, l’imprévoyante joie de s’éveiller enfin du plus horrible des cauchemars. On sait par quel miracle Andrinople fut sauvée. Les Bulgares, sentant revenir les Turcs, avaient tout préparé pour la tuerie finale. Eux devaient massacrer les musulmans, tandis que les Arméniens armés par leurs soins étaient sommés de massacrer les Grecs. La répartition du travail était faite. De plus, des canons avaient été braqués sur la belle mosquée souveraine, la mosquée de Sélim II, [chef d’œuvre du plus célèbre architecte ottoman, Sinan] pour l’anéantir. Et cette dernière nuit de l’occupation bulgare fut particulièrement terrible : c’est celle où l’on jeta dans la rivière des Grecs attachés quatre par quatre. Le seul rescapé de la noyade me l’a contée en détails à faire frémir […]

Cette dernière nuit donc, on tua, on pilla, on viola un peu partout. Exemple entre mille : dans une maison que je connais, où habitaient la veuve d’un officier turc et ses deux jeunes filles, une bande de soldats bulgares, entrés par effraction, restèrent jusqu’au matin, et les voisins entendirent toute la nuit les cris déchirants de ces trois femmes contre lesquelles les brutes s’acharnaient. On s’occupa aussi d’entasser le pillage dans des wagons qui devaient partir à l’aube. Et quel lamentable pillage, jusqu’aux meubles et aux matelas des plus pauvres gens, tout ce qui était tombé sous leurs mains forcenées !

Mais à l’aube, Dieu merci ! parurent ceux que l’on n’attendait pas encore. Une clameur de délivrance s’épandit dans toute la ville : Les Turcs, les Turcs arrivent ! On ne comptait sur eux que le lendemain matin. Et les Bulgares se croyaient si sûrs de la nuit suivante pour tout ensanglanter ! Par quel prodige ces trouble-fête avaient-ils pu parcourir quatre-vingts kilomètres en vingt-quatre heures ? Enfin ils étaient là. Andrinople se sentait sauvée, au moins pour un temps. Et musulmans, Grecs et juifs tremblaient de joie, pleuraient de joie. Avant de s’en aller, les Bulgares prirent le temps de jeter dans des puits quelques derniers prisonniers de guerre. Ensuite, fuyant en déroute, ils se retournèrent pour capturer un jeune officier turc, Rechid Bey, fils du grand Fuad, qui s’était lancé trop près de leurs talons. Ils lui arrachèrent les deux yeux des orbites, lui coupèrent les deux bras, et puis disparurent. Et ce fut leur dernier crime, au moins pour cette fois.

Pauvre Andrinople que j’ai vue en fête, toute pavoisée, toute illuminée le soir en l’honneur du Ramazan – peut-être de son dernier Ramazan ! Derrière cette joie du peuple dans les rues persistait le souvenir des atrocités de la veille. Dans les quartiers turcs, on m’a montré partout des mosquées démolies, des portes, des fenêtres défoncées par les pilleurs ou les satyres. On m’a fait visiter l’île d’angoisse, cette île du fleuve où quatre à cinq mille prisonniers de guerre turcs furent entassés pour y mourir de faim. Là j’ai vu les arbres jusqu’à hauteur d’homme dénudés et blancs ; dépouillés de leur écorce que les affamés dévoraient. On sait qu’au bout de quinze jours de cette torture les Bulgares vinrent égorger ceux qui s’obstinaient à vivre.

Si je n’avais recueilli que des témoignages turcs, je risquerais d’être taxé d’exagération .Mais les plus accablants, ce sont les Grecs et les Juifs qui me les ont fournis. Le métropolite grec, que je suis allé visiter dans son vieux palais épiscopal, m’a conté en m’autorisant à l’écrire comment lui parla le général bulgare qui l’avait mandé brutalement : Est-ce que vous aimez les Turcs, vous ? – Oui, parce que durant quatre siècles ils nous ont permis de vivre heureux. C’est bon, je vais vous faire exécuter. – Alors tuez-moi tout de suite. – Non, un peu plus tard, quand ça me plaira. Sortez. Et, dans une salle voisine, les aides de camp parlaient de même à tous les notables grecs convoqués. Mais l’arrivée foudroyante des Turcs les sauva tous. C’est pendant un iftar, dîner de Ramazan, offert par le vali dans son palais dévasté, que j’ai pu juger surtout de l’entente fraternelle entre les musulmans et les autres communautés religieuses d’Andrinople. Parmi des généraux, des officiers de tout grade, le grand rabbin des juifs était attablé entre deux hodjas à turban ; ailleurs, le métropolite grec causait en souriant avec son voisin de gauche, le chef des derviches. Hélas ! sur cette joie de la délivrance qui les unissait tous, pesait l’angoisse des lendemains. L’Europe, l’Europe, que ferait-elle ? qu’exigerait-elle ? On avait confiance pourtant, confiance en les cœurs français, en les cœurs Anglais, et peut-être, malgré tout, en les cœurs russes. À la fin du repas, la belle voix d’un muezzin emplit le palais. Par les fenêtres ouvertes on voyait resplendir la pleine lune et monter dans le ciel les flèches aiguës des minarets illuminés en féerie pour le Ramazan.

C’était l’heure de la prière du soir, et je me rendis avec le vali et sa suite à la mosquée merveilleuse de Sélim, où déjà des milliers d’hommes se prosternaient. Et, ce soir-là, les hodjas chantèrent comme en délire. Leurs belles voix claires semblaient planer vers le haut de la coupole sonore, tandis que les innombrables voix assourdies et graves des fidèles agenouillés accompagnaient comme un grondement souterrain. Jamais dans aucune mosquée je n’avais entendu pareille exaltation de prière, prière d’actions de grâces en même temps que de supplication et de terreur. Hélas ! dans quelques jours, si l’Europe ramène ici les Bulgares, que seront devenus tous ces hommes qui implorent, que seront devenues ces belles mosquées que les croyants emplissent de leurs psalmodies ardentes ? Après ce que les barbares ont fait une première fois et n’ont pas eu le temps d’achever, on devine ce que sera leur retour, quand ils auront en plus la rage folle d’avoir été chassés.

L’heure est infiniment grave… Et cependant j’espère encore. L’inqualifiable crime de livrer ces beaux sanctuaires aux destructeurs sans merci, surtout de condamner cette population à la torture et à l’horrible mort, l’Europe avertie hésitera à le commettre, ne fût-ce que pour ne pas creuser entre le monde chrétien et le monde musulman un abîme de haine.

Je disais que les Turcs espéraient même en les cœurs russes. Eh bien, moi aussi. Je crois que les Russes s’égarent, qu’ils sont abusés, qu’ils ne savent pas. Quand ils sauront toute la monstrueuse vérité, ils comprendront que se solidariser avec ce petit peuple fourbe et féroce, opprobre de la grande famille slave, ce serait maculer leur histoire d’une indélébile souillure.

P. S. – On reproche aux Turcs de s’avancer au-delà des limites qu’ils s’étaient fixées eux-mêmes. J’en ai parlé à leurs officiers qui m’ont dit : Mais nous ne voulons pas nous y établir. Seulement quand des femmes affolées, tant grecques que musulmanes, viennent nous crier : Tuez-nous ou délivrez-nous des Bulgares! comment ne pas venir à leur secours ? Sait-on en Europe qu’à Dédéagatch , une ville que la diplomatie concède à Ferdinand de Cobourg, les Turcs et les Grecs ont fait serment d’émigrer ensemble en Asie avant l’arrivée des Bulgares, et qu’ils préparent des radeaux pour leur fuite ? Et enfin je viens de recevoir d’une petite ville de Thrace une dépêche ainsi conçue : Vous supplions de faire tout au monde pour que nous ne tombions pas aux mains des monstres bulgares. Signé : Une centaine de Grecs.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Edirne

DERNIERS TÉMOIGNAGES

Dans ma belle maison d’un jour, qui fut celle du général bulgare et d’où récemment encore émanait tant de terreur, je reçois, comme si j’étais un justicier, d’accablants témoignages. Ceux des Turcs, on pourrait les croire exagérés. Je ne parlerai que de ceux des chrétiens et des juifs, et ne citerai en entier que celui-ci, parce qu’il n’a encore paru nulle part. Il est d’un Grec nommé Pandelli, le seul rescapé de la fameuse noyade dans la Maritza :

En rentrant le soir de mon travail, je vis mon quartier envahi par des soldats bulgares. Chez moi, un sergent venait de donner l’ordre à ma femme de lui livrer tout ce que nous possédions, et mes petits enfants (j’en ai cinq) pleuraient à chaudes larmes. Dans les maisons voisines, d’autres soldats opéraient de même et, peu à peu, notre linge, nos objets précieux, s’entassaient dans la rue, devant un officier qui faisait les cent pas. Quand, enfin, les pilleurs eurent constaté que nos logis étaient vides, ils nous emmenèrent, nous les hommes, à la gare, sous prétexte de nous faire interroger par un capitaine. Voici à peu près quel fut l’interrogatoire de chacun de nous : Tu es grec, toi ? Donc tu es voleur (sic). File ! Par-là-dessus, deux soufflets et on nous conduisait l’un après l’autre dans une cave obscure où, poussés brutalement, nous descendions la tête la première.