| Publié par (l.peltier) le 9 décembre 2008 | En savoir plus |

1130

Suger, abbé et maître d’ouvrage [1] donne à la manière française d’édifier les cathédrales [2] ses lettres de noblesse dans la reconstruction du chœur de l’abbatiale de Saint Denis, [Saint Denis n’avait pas rang de cathédrale, où siège un évêque – le siège a pour nom cathèdre -.] le plus royal de tous les établissements monastiques :

Une œuvre magnifique qu’inonde une lumière nouvelle

*****

Les décorateurs de Cluny et de Moissac n’avaient pas ignoré Jésus. Mais ils voyaient en lui l’Éternel. L’éclat du buisson ardent ou des visions apocalyptiques continuait de les aveugler. Le Christ de Saint Denis est celui des Évangiles synoptiques : il prend le visage de l’homme. En effet, Saint Denis s’est élevé dans l’exaltation qui suivit la conquête de la Terre Sainte. Toute la littérature épique dont les thèmes se précisaient aux alentours de l’abbatiale célébrait un Charlemagne croisé en marche vers Jérusalem et le roi Louis VII partit lui-même pour la croisade peu après l’achèvement du chœur de Saint Denis, laissant la régence à Suger. Dans le demi-siècle qui suivit la délivrance du tombeau du Christ, alors que presque chaque année des troupes de pèlerins s’engageaient dans le saint voyage, toutes les attitudes religieuses parmi les hommes d’Église, parmi les nobles, parmi les paysans même, se trouvaient infléchies à l’appel d’un Orient rédempteur où Jésus avait vécu et souffert, par le grand mirage qui entraînait à l’aventure toute la chevalerie de France, et ce Christ couronné qu’était son roi. Or, que fut la croisade sinon la découverte concrète, tangible, à Bethléem, au mont des Oliviers, au puit de la Samaritaine, de l’humanité de Dieu ? Autour du chantier de Saint Denis, les croisés parlaient du Saint Sépulcre. Dans cet environnement de ferveur évangélique, les reliques de la Passion, le clou de la croix, le fragment de couronne d’épines, que jadis Charles le Chauve avait déposé dans le trésor du monastère, prenait valeur plus essentielle. La théologie de Suger s’achève donc dans un effort pour relier l’image nouvelle de Dieu, le Christ vivant de l’Évangile, à l’image ancienne, celle de l’Éternel, où s’étaient fixées jusqu’alors les méditations monastiques.

Georges Duby. Le temps des cathédrales. Gallimard 1976

Par la beauté sensible, l’âme engourdie s’élève à la vraie beauté et, du lieu où elle gisait engloutie, elle ressuscite au ciel en voyant la lumière de ses splendeurs.

Inscription sur la porte de bronze de St Denis

En l’absence du roi Louis VII, en croisade, l’homme sera régent du royaume. Amené à beaucoup voyager, il prenait des notes, surtout en Angleterre d’où il ramena la croisée d’ogives. Il va mourir en 1151, mettant ainsi en arrêt les travaux pour… 80 ans : c’est dire la particularité du lien qui unissait maître d’ouvrage et maître d’œuvre. C’est Eudes Clément qui prendra sa suite, reconstruisant la nef, jusqu’alors restée carolingienne, au plafond plat comme celui des basiliques romaines. Nécropole des rois de France, on y trouve aujourd’hui les gisants, tombeaux, ossuaires de 42 rois, 32 reines, 63 princes et princesses, et 10 grands du royaume.

Chœur de Saint Denis

Presque en même temps, en 1135, début de la construction de la cathédrale de Sens où Henri Sanglier expérimente la croisée d’ogives, puis de Noyon à partir de 1145. http://www.saint-denis.culture.fr/

Suivent Paris à partir de 1163, à l’initiative de l’évêque Maurice de Sully – Il est à coup sur peu de plus belles pages architecturales que cette façade. Victor Hugo. Notre Dame de Paris 1831 -, Bourges et Chartres à partir de 1195, Reims à partir de 1211, Amiens à partir de 1220. La plupart des grandes cathédrales seront achevées en 1260.

Poussée désormais plus rapide, Notre Dame de Paris s’achève en 1250, mais on y travaillait depuis plus d’un siècle. La prospérité croissante des bourgeoisies, la canalisation plus efficace des aumônes, la volonté de convaincre vite accélèrent alors les constructions. On s’affaire sur les chantiers comme sur l’un des fronts décisifs du combat pour la vérité. Les travaux d’une nouvelle cathédrale sont commencés à Chartres en 1191 ; vingt-six ans plus tard, l’édifice était terminé. L’œuvre est conduite plus rapidement encore à Amiens ; à Reims, où elle s’inaugure en 1212, l’essentiel était fait en 1233. Chantiers immenses, qui furent le lieu des plus grands investissements, des plus vastes entreprises artisanales de toute l’époque médiévale. Les chapitres en confiaient maintenant la direction à des techniciens, qui passaient d’une tâche à l’autre, au hasard des commandes. L’un d’eux, Villard de Honnecourt, a laissé des carnets. On le voit préoccupé de perfectionnements mécaniques, curieux d’appareils de levage, qui pussent économiser la main d’œuvre et hâter l’achèvement de l’ouvrage. Il s’y montre également capable d’appliquer des formules théoriques et de concevoir dans l’abstrait l’ensemble d’un édifice. Les docteurs es pierres avaient assimilé la science des nombres que l’on enseignait aux écoles. Ils se disaient eux-mêmes maîtres. Ils entendaient par-là se rattacher à l’université. De fait, les bâtiments qu’ils avaient charge d’édifier inscrivaient dans la matière inerte la pensée des professeurs et ses cheminements dialectiques. Ils démontraient la théologie catholique.

Georges Duby. Le temps des cathédrales. Gallimard 1976

Avec Amiens, le voyageur, habitué jusqu’alors à atteindre les maisons quelques dizaines de minutes après avoir commencé à les voir, découvre en faisant la grimace que la hauteur d’une flèche de cathédrale modifie complètement le ressenti qu’il avait auparavant :

Au coucher du soleil nous entrâmes dans Amiens. Pendant près d’une heure entière, nous avions aperçu, dépassant la cime d’une montagne très élevée, le faîte d’une église, ce qui paraissait indiquer la proximité de la ville, mais elle était encore loin. C’est une déception vraiment pénible pour le voyageur, car le principal réconfort dans un voyage est de constater à chaque instant les progrès qu’on fait. Ici au contraire, une illusion d’optique donne à croire que la route sera très brève ; puis, après de gros efforts et beaucoup de temps, on a l’impression d’avoir reculé plutôt qu’avancé.

Jean Second, secrétaire de Charles Quint

Mais, cela n’empêche pas Amiens de gagner tous les concours de beauté, parfois en étant ex æquo avec une autre :

La cathédrale d’Amiens est si grande, si bien proportionnée, si haute, si magnifique, si ornée dans toutes ses parties, que les Français n’en connaissent pas de plus belle dans toute l’étendue de leur pays bien que quelques uns essayent de lui préférer l’église Notre Dame de Chartres. Quelques personnes venues d’Italie ont vu cette église et ont été du même avis ; et, quoique la cathédrale que l’on construit au milieu de la ville de Milan [le Duomo] soit la perfection même dans toutes ses parties, elles hésitaient à dire quelle était la plus belle des deux. D’après cela, vous pouvez comprendre quelles est la magnificence de cette église.

Antoine d’Asti, 1410-1463, dit l’Astesan, secrétaire du duc Charles d’Orléans

Ce bâtiment est plus beau de tous ceux que nous avons vu. Oh que cette demeure de Dieu est précieuse ! C’est grâce au succès des quêtes que fut construit ce grand et admirable monument. Elle est la très précieuse couronne de toute la France, et entièrement achevée.

Jérôme Münzer 1447-1508, médecin allemand, né dans l’actuelle Autriche, voyageur, géographe et cartographe

Chartres

Aux bâtisseurs de cathédrales

Aux bâtisseurs [3] de cathédrales

Il y a tellement d’années

Tu créais avec des étoiles

Des vitraux hallucinés

Flammes vives, tes ogives

S’envolaient au ciel léger

Et j’écoute sous tes voûtes

L’écho de par inchangé

Mais toujours à tes cotés,

Un gars à la tête un peu folle

N’arrêtait pas de chanter

En jouant sur sa mandole :

Sans le chant des troubadours,

N’aurions point de cathédrales

Dans leurs cryptes, sur leurs dalles,

On l’entend sonner toujours.

Combien de fous, combien de sages

Ont donné leur sang, leur cœur

Pour élever de vers les nuages

Une maison de splendeur

Dans la pierre, leur prière

Comme au temps de mainlevée

On fait chapelle plus belle

Que l’on ait jamais rêvé

Le jongleur à deux genoux

A bercé de sa complainte

Les gisants à l’air très doux,

Une épée dans leurs mains jointes.

Toi qui jonglais avec les étoiles

O bâtisseur de beauté,

O bâtisseur de cathédrales

O puissions nous t’imiter.

Mille roses sont écloses

Aux cœurs des plus beaux vitraux

Mille encore vont éclore

Si nous ne tardons pas trop.

Et si nous avions perdu

Nos jongleurs et nos poètes

D’autres nous seraient rendus

Rien qu’en élevant la tête.

Anne Sylvestre. 1960

Cinquante ans plus tard, elle chantera parfois encore Les Cathédrales, mais en prenant de la distance : un ramassis de poncifs moyenâgeux, mais je suis la seule autorisée à le dire. Il est assez fréquent que, sur le tard, certains éprouvent ainsi le besoin de dénigrer pour le moins, quand ce n’est renier, la fraîcheur et l’enthousiasme de leur 20 ans… c’est bien dommage, et même regrettable. Mais il est bien possible qu’au fil des ans, elle se soit sentie de plus en plus éloignée de ce chant très religieux, quand elle développait des engagements de plus en plus féministes, écologistes. Dommage qu’elle nous ai quitté, fin 2020, au moment où arrivait tout près du pouvoir ou au pouvoir même, une génération de jeunes, en ville, en région, qui se revendiquait haut et clair d’une marque chrétienne dans leur personnalité, provenant du scoutisme ou des mouvements chrétiens de jeunes – JEC, JOC etc… Quant aux poncifs, si ce sont eux qui permettent d’avoir des cathédrales, eh bien, vive les poncifs !

Georges Brassens, qui savait ce qu’est une chanson, brossa pour elle quelques mots qui valent pour tout artiste :

Ce public de France et de Navarre que l’on a coutume de considérer comme le plus fin du monde semble avoir une tendance fâcheuse à bouder un peu les débuts de ceux qui le respectent assez pour se refuser à lui faire la moindre concession.

Cependant un jour ou l’autre il finit par vouer une profonde gratitude aux artistes qui ont réussi à se faire aimer de lui, malgré lui si j’ose dire, en dérangeant ses habitudes.

Ce jour est venu pour Anne Sylvestre. Petit à petit, en prenant tout son temps, sans contorsions, grâce à la qualité de son œuvre et à la dignité de son interprétation elle a conquis ses adeptes, ses amis, un par un et définitivement. On commence à s’apercevoir qu’avant sa venue dans la chanson il nous manquait quelque chose et quelque chose d’important.

*****

Le passage du Roman au Gothique fût bien évidemment progressif, et les circonstances économiques n’y sont sans doute pas étrangères : on avait déjà beaucoup essarté – ainsi disait-on dans le Nord de la France, artiguer, dans le sud, pour défricher, aujourd’hui -, la part de la forêt allait s’amenuisant, les villes se développaient… et brûlaient fréquemment… autant de bonnes raisons pour chercher à économiser le bois et trouver les solutions techniques qui permettaient de s’affranchir des massives charpentes romanes.

L’épanouissement du gothique se produira surtout dans le nord ; ce sont les moines et les chevaliers du nord qui l’introduiront dans le sud, en même temps que… la croisade contre les Albigeois : cela ne s’oublie pas et explique nombre de réticences.

D’un point de vue strictement technique, les cathédrales ne constituent pas une avancée aussi importante que le développement des moulins hydrauliques ou de l’agriculture. Mais elles représentent la synthèse de tout un système technique et économique alors à son apogée. Elles reflètent, par leurs prouesses architecturales, une volonté de dépassement, un défi aux dimensions traditionnelles, signe du dynamisme des hommes et des villes de ce temps. La part de la construction des grandes cathédrales dans l’histoire des techniques à partir du XIII° siècle ne se limite pas à cette démonstration de savoir-faire technique et de puissance financière.

Ce grand courant né dans la France septentrionale suscitera aussi l’émergence de nouveaux modes d’organisation du travail et de nouvelles catégories professionnelles qui se répandront à travers l’Europe entière entre le XII° et le XV° siècle. Architectes, ingénieurs, mais aussi tailleurs de pierres, maçons vont de ville en ville, de chantier en chantier, emportant avec eux leur savoir-faire, leurs secrets de fabrication acquis par cette itinérance. Si un véritable mouvement pousse les populations à participer, par leur travail ou leur argent, à la construction de ces édifices gigantesques et luxueux, les investissements, parfois démesurés avec les possibilités des villes, ne font pas l’unanimité.

Robert Sabatino Lopez [4] pose même la question de savoir jusqu’à quel point le drainage organisé de capitaux et de main-d’œuvre à des fins économiquement improductives a contribué à ralentir le progrès de la France médiévale et jusqu’à quel point la petitesse des églises a rendu plus facile l’agrandissement des villes italiennes. Opinion qui est loin d’être unanimement partagé par les historiens du moyen âge.

Les ingénieurs de la Renaissance sont les descendants directs de ces constructeurs de cathédrales, et ils n’auraient pu atteindre un tel degré de savoir technique si auparavant, l’attelage du cheval, les chariots à avant-train mobile, le développement des voies de communication et tous les autres progrès médiévaux n’avaient permis des échanges intenses à travers toute l’Europe, des Flandres à l’Espagne, de l’Italie à l’Angleterre ou à l’Allemagne. Cette soif de mouvement, de connaissances nouvelles, d’échanges techniques, culturels, artistiques ou économiques est l’un des ferments les plus forts de la naissance de l’Europe moderne.

Bruno Jacomy. Une histoire des techniques. Seuil. 1990

Si les traces du compagnonnage ne remontent pas en deçà du XV° siècle, il est probable qu’en fait il soit né avec les cathédrales gothiques : les compagnons s’organisèrent en communautés face à des maîtres qui les empêchaient de se perfectionner en allant voir ailleurs, et qui les voulaient tout à leur service : c’est l’ancêtre d’une certaine forme de syndicalisme.

La construction médiévale est grande consommatrice de bois. Elle utilise les troncs pour élever les charpentes et les échafaudages. La charpente demeure longtemps la règle pour la couverture des édifices civils et religieux et, si la voûte de pierre s’impose vers l’an mil, certaines régions comme la Normandie, l’Angleterre, le Saint-Empire lui demeurent longtemps hostiles. Seules les régions méditerranéennes adoptent la voûte en berceau. La voûte en pierre présente le double avantage d’économiser le bois et de limiter les risques d’incendie. Pourtant, à l’époque romane, des régions, comme la Normandie, la rejettent car elle pénalise, par son poids, l’élévation et l’ouverture des murs. Cette fidélité à la charpente de bois ne doit pas être interprétée comme le signe d’un retard architectural ; elle est au contraire le fait de grands édifices où cette pratique permettait de couvrir de vastes et larges nefs plus lumineuses, comme en témoigne la belle église prieurale de Saint-Étienne de Vignory en Champagne au XI° siècle.

La présence de forêts est indispensable à l’édification de bâtiments de grande taille, comme les églises abbatiales, les cathédrales. Nombre d’évêques, d’abbés se préoccupent, avant de lancer de tel chantiers, de s’assurer un approvisionnement régulier grâce à la possession de parcelles boisée. Encore ne peut-on utiliser n’importe quel bois, il faut, pour bâtir de semblables charpentes, des arbres anciens aux troncs longs et réguliers et ceux ci ne sont pas légion dans les forêts d’époques romane et gothique, très mal gérées. Lorsqu’il décide à reconstruire l’église de Saint-Denis dans la première moitié du XII° siècle, l’abbé Suger se heurte cette difficulté. Certes, la riche abbaye royale possède de nombreux bois aux alentours de Paris, mais tous les maîtres d’œuvre lui assurent qu’on n’y trouvera aucun arbre répondant aux exigences d’une grande charpente. La consommation parisienne semble avoir anéanti les vastes forêts d’Île-de France. Ils suggèrent d’aller chercher les troncs en Bourgogne. Suger, avec l’aide de Dieu, finit par trouver son bonheur dans la vallée de Chevreuse. Miraculeux pour le chroniqueur de l’abbaye de Saint-Denis, cet épisode est significatif de la part du bois d’œuvre dans les entreprises architecturales du Moyen Âge. La charpente d’un tel édifice est constituée des fermes, qui correspondent à un arc de maçonnerie ; chaque ferme est espacée de deux à cinq mètres. Entre les fermes, on dispose des pannes supportant les chevrons. À l’époque gothique, pour économiser le bois, les pannes disparaissent. En effet, à partir du XIII° siècle, les forêts sont plus rares. L’augmentation de la population, l’expansion des cités, les grands chantiers cathédraux contribuent à l’augmentation croissante de la demande. Le prix du bois s’envole, les difficultés se font plus fréquentes. Dans son dictionnaire d’architecture médiévale, Viollet-le-Duc note une différence entre les charpentes des cathédrales anglaises, qui possèdent des bois de haute volée, et les œuvres contemporaines françaises qui tentent de limiter au maximum l’utilisation du bois. Il explique ces partis par l’inégale répartition des forêts entre l’île où les forêts royales sont protégées depuis l’époque de Guillaume le Conquérant, et le continent, où la déforestation est bien amorcée au XIII° siècle. Certes, les rois d’Angleterre ont aussi davantage joué le rôle de mécènes dans la construction des cathédrales. Ainsi, en 1232, le roi Henri III donne une centaine de chênes de sa forêt de Dean pour l’édification de l’église abbatiale de Gloucester. La voûte de bois de la grande salle du palais de Westminster, qui date de la fin du XIV° siècle, illustre à merveille le degré d’habileté auquel étaient parvenus les charpentiers anglais. Dans le royaume de France, rares sont les édifices civils d’une telle ampleur conservés. Quant aux cathédrales, les Capétiens laissèrent aux évêques et aux chapitres de chanoines toutes les difficultés et la gloire de ces chantiers.

À la fin du Moyen Âge, les bois progressent de nouveau sous l’effet du dépeuplement, dû aux épidémies et aux guerres. Le goût du travail du bois reparaît en architecture. Les charpentiers de marine, inemployés pendant la période hivernale, exercent leur talent sur des chantiers de construction où leur expérience est mise à profit. Ils élèvent de magnifiques voûtes en bois de châtaignier en carène de vaisseau renversée dans les châteaux et les édifices civils. La superbe salle des Pôvres de l’Hôtel-Dieu de Beaune était destinée à accueillir des indigents, des malades victimes de ces temps de guerre. Sa charpente fut réalisée entre 1446 et 1448, par le maître charpentier Guillaume La Rathe, sur les ordres de Nicolas Rolin, chancelier du duc de Bourgogne, Philippe le Bon. C’est un chef-d’œuvre de l’architecture de cette époque. Cette immense coque de navire renversée, de 72 m de long sur 14 m de large, est soutenue par des poutres peintes et dorées qui émergent de la gueule de monstres. Le bois des charpentes provient des forêts ducales d’Argilly, de Borne, de Champ-Jarley et de l’Epenôt. Encore de nos jours, la visite de ces charpentes donne l’impression de pénétrer sous une vaste futaie. L’architecture est grosse consommatrice de bois d‘œuvre pour ses échafaudages. Mais le bois est également présent dans la cathédrale, comme source d’énergie pour les forgerons, les verriers. Pour dresser ces dessins de lumière, combien de futaies ont-elles été consumées ? Comme s’ils avaient voulu rendre un hommage à la forêt, les artistes l’ont déclinée sous toutes ses formes dans la pierre des édifices qu’ils élevaient à la gloire de Dieu. Ainsi, tandis que les grands massifs forestiers de l’Antiquité disparaissaient définitivement sous les coups de hache des défricheurs, les tailleurs de pierre sculptaient leur mémoire à tout jamais dans l’élévation des cathédrales.

La guerre de Cent Ans mit fin aux grands chantiers des cathédrales, dont certaines ne furent achevées qu’au XIXe siècle. Tandis que les forêts disparaissaient dans l’Europe urbanisée et industrielle, l’art gothique était toujours plus mal compris. Qualifié de barbare, il ne fut réhabilité que par les romantiques. Gœthe fut l’un des premiers à célébrer la splendeur de la cathédrale de Strasbourg, [dont les maîtres d’œuvre avaient été, pour la façade, Michel de Fribourg, Klaus de Klaus de Lohr, Erwin von Steinbach [1244-1318], Ulrich d’Ensingen, pour la tour octogonale,- il sera encore maître d’œuvre de la tour de la Cathédrale d’Ulm -, et Johannes Hültz pour la flèche] en laquelle il voyait la plus parfaite incarnation du génie allemand. Lors de sa visite dans la capitale de l’Alsace en 1772, il s’extasie sur l’architecture de la grande église qu’il compare à un arbre sublime aux mille branches. La mythologie germanique prenait sa source dans la forêt primitive ; elle semble s’incarner dans le grand vaisseau de pierre à l’âge de la grandeur allemande. Rapidement, la cathédrale de Cologne détrône, comme véritable symbole de l’âme allemande, celle de Strasbourg. Dans l’étude systématique qu’il lui consacra en 1805, Friedrich von Schlegel insiste sur la structure de l’église, comparable à celle d’une forêt ; ses tours, ses tourelles, ses gables et ses pinacles, qui en font une véritable dentelle de pierre, sont semblables aux feuillages d’une immense futaie. Quand le visiteur pénètre à l’intérieur de l’édifice, il lui semble parcourir une longue allée couverte d’arbres gigantesques. Si les Allemands sont les véritables précurseurs de la réhabilitation de l’art gothique, la France, lieu de naissance de cet art, ne pouvait tarder à voir sa reconnaissance. Après les destructions de la Révolution, celle-ci vint de la plume de Chateaubriand qui, peu de temps après son retour d’émigration, écrivit Le Génie du Christianisme. Sans doute plus sensible, par son enfance bretonne, à la nature et aux légendes celtiques, il compare lui aussi, dès 1802, la cathédrale à une vaste forêt. Ces voûtes ciselées en feuillages, ces jambages qui appuient les murs et finissent brusquement comme des troncs brisés, la fraîcheur des voûtes, les ténèbres du sanctuaire, les ailes obscures, les passages secrets, les portes abaissées, tout retrace le labyrinthe des bois dans les églises gothiques, tout en fait sentir la religieuse horreur, les mystères de la divinité… L’architecte chrétien, non content de bâtir des forêts, a voulu pour ainsi dire en bâtir les murmures, et au moyen de l’orgue et du bronze suspendu, il a attaché au temple gothique jusqu’au bruit des vents et des tonnerres qui roulent dans la profondeur des bois.

Celui qui a vécu l’expérience unique de se retrouver seul à la nuit tombée dans la nef à peine éclairée d’une grande cathédrale sait combien les paroles de l’écrivain sont justes. Si Chateaubriand se contente d’établir une analogie entre les deux mondes que les romantiques trouvent les plus dignes de l’imaginaire à la fin du XIX° siècle, J. K. Huysmans imagine une relation plus consubstantielle entre la cathédrale et la forêt. Dans son roman La Cathédrale, paru en 1898 où il retrace l’épopée de Chartres, il souligne ce lien organique.

Il est à peu près certain que l’homme a trouvé dans les bois l’aspect si discuté des nefs et de l’ogive. La plus étonnante cathédrale que la nature ait elle-même bâtie en y prodiguant l’arc brisé de ses branches est Jumièges.

L’image de Jumièges est symbolique et émouvante. Dans la belle église abbatiale ruinée par la Révolution, la voûte a disparu, les arbres ont poussé dans la nef, remplaçant par leurs branches les anciennes nervures de la voûte.

Quand ils imaginèrent la grande église du Moyen Âge comme une forêt de pierre, les romantiques reprirent une image constituée dès la Renaissance, aboutie à l’âge classique. Pour les contemporains du Quattrocento, l’assimilation des cathédrales aux forêts soulignait l’aspect barbare de ces édifices. Ils les nommèrent gothiques. Apparu en Italie au XV° siècle, le terme tedesco ou tudesque désigne cette architecture imposée par des Barbares venus du nord, les Goths, au génie italien, naturellement favorable aux formes classiques de l’Antiquité. Pour Félibien, théoricien de l’art français à l’âge classique, ces guerriers ne pouvaient proposer d’autre modèle que celui, primitif, du monde forestier. Aux cathédrales gothiques s’opposent la cité et son univers empreint de raison, illustrés par l’art du siècle de Louis XIV.

Le Moyen Âge a-t-il eu conscience de cette ressemblance entre les grands édifices de pierre qu’il élevait au sein de ses cités et la masse des bois qui les entourait ? La simple contemplation d’une architecture aussi pensée, aussi symbolique, permet de l’affirmer. À la fin de l’époque médiévale, les maçons et les peintres se plaisent à jouer sur ces analogies pour en tirer des solutions décoratives originales. Léonard de Vinci réalise en 1498, dans la Sala délie Aàde du château Sforza de Milan où il travaille pour Ludovic le More, un décor de branches d’arbres formant une fausse voûte gothique. Dans la deuxième moitié du XV° siècle se répand en Europe la mode des voûtes en forme de branchages, ou voûtes arborées ; elle montre la claire conscience des architectes de leur dette vis-à-vis de la forêt. Dans le chœur polygonal de Sainte-Marie-de-Pirna, près de Dresde, élevé entre 1502 et 1546, des nervures en forme de branches d’arbres forment des entrelacs, au sein desquels grimpent des hommes sauvages. Trop sensible au symbolisme des formes pour ne pas avoir senti, dès l’origine, les ressemblances de l’élévation des cathédrales avec celle de la nature, le Moyen Age en joua avec un humour que ne surent percevoir les siècles suivants.

À la forêt, les architectes gothiques reprirent la verticalité des grands troncs de bois, pétrifiés dans les fûts des colonnes de la nef. Par son immensité et sa hauteur la futaie était respectable, digne de l’œuvre de Dieu. Les maîtres d’œuvre trouvèrent ainsi, dans l’arbre qui semblait à tous éternel et immense, véritable image de Dieu, un modèle à leurs aspirations vers la grandeur. La simple colonne fut abandonnée au profit de piles fasciculées qui imitaient, dans la pierre, la variété et la diversité des troncs de la forêt. La hauteur, mais aussi le foisonnement, furent les deux principes de cette adaptation de la nature dans la pierre.

Le mouvement d’ascension des structures gothiques se libère ici des dimensions mesurables, il se prolonge, il se perd dans le foisonnement des floraisons buissonnières, en feuillages grimpant sur l’arête du gable. Au sommet de l’envolée, porté sur les ailes des anges, le soleil lui-même devient fleur. Un tel jaillissement est celui de l’arbre des futaies. Au faîte de l’élévation de la nef et du chœur, lorsque les troncs des hauts piliers s’interrompent, la voûte jaillit comme une frondaison. Elle est le toit de cette vaste forêt de pierre. Si les maîtres maçons français restèrent fidèles aux formes oblongues, géométriques et raisonnables, inspirées par les principes de la Physique d’Aristote, les architectes anglais s’en affranchirent pour laisser libre cours à leur fantaisie naturaliste. Ils poussèrent le plus loin l’analogie. Au XIV° siècle, les voûtes en éventail de la galerie du cloître de la cathédrale de Gloucester mettent en évidence les affinités entre le goût des formes compliquées et savantes de l’architecture de l’île et l’omniprésence des forêts. Issues de fines colonnes, elles s’épanouissent en éventail imitant les branches d’une longue galerie d’arbres. Le sommet est atteint un siècle plus tard avec la voûte de la chapelle du King’s Collège de Cambridge. Construite entre 1446 et 1515, sous l’égide de l’architecte John Westell, elle est l’exemple le plus spectaculaire du développement pris par les voûtes en éventail sur l’île. Les étudiants qui se réunissaient dans la nef oubliaient sans doute un instant le monde des livres et de la scolastique, pour, grâce à cette architecture fantastique, se retrouver transportés dans l’espace illogique de la forêt, celui des évasions chevaleresques dans l’imaginaire, celui des équipées qui lançaient dans l’aventure les jeunes hommes de la société noble…

Cette empreinte de la forêt est également présente dans les marges enluminées des manuscrits où la fantaisie des miniaturistes trouve un espace propice à l’imaginaire et au défoulement. Les lettrines illustrées des manuscrits, exécutées à Cîteaux sous l’abbatiat d’Etienne Harding, au début du XII° siècle, insèrent la figure humaine dans un décor d’entrelacs et de ramures. Elles imaginent l’homme comme prisonnier des pièges et des sortilèges des bois, tout comme le pèlerin et le fidèle qui pénètrent sous les grandes voûtes arborées de la cathédrale. Parfois, c’est le corps qui devient liane, soulignant encore l’imparfaite rupture entre le monde de l’homme et celui de la nature, omniprésente. Certes, les manuscrits de Cîteaux présentent aussi de cocasses portraits de moines bûcherons mais ils témoignent de la fascination exercée sur les hommes de Dieu par les formes changeantes et variées du monde végétal. Elles sont à la base d’un répertoire décoratif omniprésent dans les arts roman et gothique. Depuis le haut Moyen Age, la flore fournissait à la sculpture des églises un répertoire ornemental hérité de l’Antiquité, et influencé par les motifs d’entrelacs celtiques. Feuilles plates, volutes et crochets décorent les chapiteaux du premier art roman. Les arbres apparaissent sur les chapiteaux du rond-point de l’abbatiale de Cluny vers 1089-1095. Pommier de la tentation d’Adam et Eve, figuier derrière lequel les premiers ancêtres de l’homme se cachent après avoir succombé et arbres du Paradis témoignent du goût des imagiers pour ces motifs. À l‘occasion, comme dans la belle représentation des feuilles d’aulne sur un chapiteau de l’abbatiale bourguignonne de Saulieu, un certain naturalisme transparaît. Néanmoins, une grande partie de ces images demeure encore symbolique et stéréotypée. La flore naturaliste n’éclot qu’à la faveur de l’art gothique du XIII° siècle. Les sculpteurs qui travaillent aux portails nord et sud du transept de la cathédrale de Chartres (1200-1230) s’ingénient à représenter les particularités de certaines feuilles. La sculpture devient un véritable album de botanique où l’on reconnaît le houx, le lierre, l’aubépine et l’églantier. Cette flore naturaliste peuple la sculpture des chapiteaux, s’enracine dans les portails des grandes cathédrales, à Sens, à Amiens. Ce goût de la nature s’épanouit avec la plus grande liberté à la Sainte-Chapelle de Paris. L’édifice devient le chef-d’œuvre de cet art naturaliste.

Les feuilles de la forêt, sculptées dans la pierre, envahissent ainsi l’espace du monument dont la structure même rappelle les couverts forestiers. Alors que les défrichements battent leur plein, les imagiers gothiques, dans une volonté d’appréhender le monde dans sa totalité, caractéristique de l’art des grandes cathédrales, font de celles-ci une vaste encyclopédie où la flore est largement représentée. C’est l’époque où les Sommes, ces encyclopédies du Moyen Âge, ambitionnent de décrire la totalité de la création divine. Les arbres, leurs branches et leurs feuilles bénéficient d’un intérêt nouveau, scientifique d’abord, puis artistique. La pierre recueille alors la mémoire des forêts, attaquées par les hommes. Elle atteste, pour l’éternité, du lien symbolique entre la cathédrale, véritable forêt de pierre, et la nature primitive des bois. Les rameaux cathédraux ont su triompher des bûcherons.

Sophie Cassagnes-Brouquet, Vincent Chambarlhac. L’Âge d’Or de la Forêt. Éditions du Rouergue 1995

Le texte qui suit – La cathédrale et la Commune – appelle une courte présentation de l’auteur, Elie Faure [1873-1937]. Suzanne Reclus, sa mère est sœur d’Élisée, géographe et anarchiste, et d’Elie, ethnologue, deux oncles avec lesquels il entretiendra toujours des liens très étroits. Au lycée, il a pour professeur de philosophie Henri Bergson. Il épousera la fille d’un pasteur, fera médecine et exercera avec son frère Louis, chirurgien et gynécologue, comme anesthésiste et embaumeur. On le verra aux cotés des Dreyfusards, puis des Républicains pendant la guerre d’Espagne. Sa passion pour l’art est donc celle d’un autodidacte. Ses sympathies anarchistes transparaissent maintes et maintes fois à travers ses textes qui glissent facilement du propos sur l’art au militantisme marqué. La phrase est longue, ample… tout le contraire de ce qui se fait aujourd’hui où le cap à suivre est celui du slogan publicitaire. Il faut donc faire un effort certain pour pénétrer ce genre de littérature dont notre époque systématiquement pressée nous a déshabitué. Mais la ressemblance politique et sociale entre son époque et la nôtre est telle que le décalage du style n’empêche pas d’apprécier l’analyse de fond. Un journaliste lui pose la dernière question d’un entretien : Quel sera le mot de la fin ? Je cherche, et suis déjà certain de ne jamais vivre assez longtemps pour trouver.

*****

Le Moyen Age. Le nouvel âge de pierre. Comme l’âge moderne est le nouvel âge de fer.

Mille ans et plus l’Orient et l’Occident acceptent la loi intérieure des religions éthiques. Mille ans et plus l’homme vit sous l’étreinte de la pensée sémitique qui déteste la forme, et ne construit aucun poème de pierre.

Le réveil de la sensualité chez les peuples se fit au même moment de l’histoire, par une concordance merveilleuse, en Asie, en Europe, en Amérique du Nord et du Sud. Avec une irrésistible abondance. Et, quoi qu’en ait prétendu l’Église, contre les Dieux. Les multitudes se meuvent dans les cadres spirituels du dogme, mais s’en échappent déjà par l’instinct. La libération sensuelle et mystique des masses du Moyen Age prépare la libération individuelle de la Renaissance. Jamais le monde n’avait vu pareil et unanime jaillissement de voûtes, de pyramides, de clochers et de tours, pareille marée de statues montant du sol comme des plantes pour envahir l’espace et s’emparer du ciel… L’architecture, l’art anonyme et collectif, l’hymne plastique des foules en action sortit d’elles avec une si profonde rumeur, avec un tel emportement d’ivresse qu’elle apparut comme la voix de l’universelle espérance, la même chez tous les peuples de la terre cherchant dans leur propre substance les dieux qu’on dérobait à leurs regards. Quand ils eurent vu la face de ces dieux, les bâtisseurs de temples s’arrêtèrent, mais ils eurent un tel geste de désespoir qu’il brisa l’armure de fer où les théocraties muraient l’intelligence, et que l’individu décida de se conquérir.

Je ne crois pas que personne ait parlé de la cathédrale comme l’a fait Élie Faure. De nombreuses et belles photographies ornent le volume. Mais l’image ne dit bien le monument qu’après la phrase du poète. La cathédrale associée à la commune représente le plus éperdu des élans populaires qu’ait connus l’histoire. La foi est plus grande que la religion, plus grande que le dogme. Foi, ici, est synonyme d’énergie nationale… Et l’énergie brûle d’une telle flamme qu’elle se dévore en deux siècles, ou trois.

De loin, de haut, écrit Élie Faure, l’histoire d’une grande race paraît pouvoir tenir dans une œuvre particulière où elle prend une forme visible, tangible, où toutes ses aventures d’intelligence et de douleur semblent sublimées. C’est ainsi qu’on peut trouver l’Espagne en Cervantes, l’Angleterre en Shakespeare, la Flandre en Rubens. Mais pour la France ? Il n’est pas d’individu qui la racontera entièrement. Montaigne, si intelligent, est trop supérieur aux passions du peuple. Pascal, tragique, ne connaît pas la joie. Rabelais, La Fontaine, Molière, si bien disants, n’ont pas l’héroïsme de l’âme qui commande l’élan des sens et la force du sentiment. Hugo, si puissant, se boursoufle de programmes et de sermons. Eh bien, ce que nous aimons chez les uns, et ce qui manque chez les autres, nous le retrouvons au Moyen Age, en ces temples anonymes qui emportent si tumultueusement les plus hauts pressentiments des foules.

Le héros français, c’est la cathédrale.

Dominique Braga. Le Crapouillot, 1er février 1922.

LA CATHÉDRALE ET LA COMMUNE

Une religion ne conserve jamais la forme originelle sous laquelle elle apparut à ses martyrs et à ses bourreaux. Jamais l’expression qu’en donnent les artistes ne correspond par conséquent à ses aspirations primitives. Le nom que nous lui imposons suffit pourtant à évoquer tout un développement historique de directions sentimentales et de dogmes moraux qu’acceptent ses fidèles dans son ensemble. Quand on retrouve dans le Parthénon la trace de ces dogmes et de ces directions, on peut se risquer à conclure qu’il exprime l’hellénisme. Si on les retrouve dans la cathédrale, c’est qu’elle exprimera l’espoir et les croyances des chrétiens.

Or, le Parthénon s’éleva sur un rocher grec, en face de la mer d’où Aphrodite était sortie, à proximité des gorges et des plaines où Héraklès avait poursuivi les lions et desséché les marécages, à l’heure où Eschyle et Sophocle dégageaient du symbole le sens humain des mythes que les bergers du Pinde et les pêcheurs des Cyclades se racontaient depuis cinq cents ans. Il résumait nécessairement les énergies qui avaient permis aux peuples de la Grèce d’orienter les hommes dans la voie de la liberté et de l’action. Au contraire, la Cathédrale se construisit loin des déserts où le mythe juif avait pris naissance, et plus de mille ans après l’heure où la passion des prophètes sémites avait touché l’Occident. Elle ne pouvait exprimer, dans le cadre légendaire dont le catholicisme avait entouré l’âme, que la prise de possession par une race neuve des énergies accumulées en elle par les événements économiques et politiques qui préparèrent son émancipation.

Le Christianisme n’a le droit de réclamer la Cathédrale qu’en revendiquant avec elle tout l’art contemporain du moment où elle apparut. Elle représentait une voix sans doute, et la plus haute et la plus pure, dans la symphonie populaire. Mais elle n’était pas toute l’architecture. Les palais, les maisons, les ponts, les halles, les remparts qui l’environnaient sortaient des mêmes besoins et reposaient sur les mêmes principes. Et si c’était la cathédrale qui dominait les villes en France, en Italie c’était le Palais public, en Flandre c’était la Halle, et la Flandre et l’Italie, qui étaient pays catholiques, eussent dû, en lui donnant le premier rang, participer avec la France à unifier un dogme dont l’unité est le souci le plus constant. Même en France, d’ailleurs, elle ne servait pas au culte seulement. Elle était le marché, la bourse du commerce, le grenier d’abondance. On y dressait des tréteaux, on y dansait. Les professeurs de l’Université, les étudiants y tenaient leurs assemblées plénières. Elle était la Maison du peuple. Certains jours, toute la ville y débattait ses intérêts. C’était un carrefour ouvert à tous les tumultes, traversé du matin au soir par la houle des cités, l’asile central des passions, des disputes, des affaires, à la fois le ventre et la tête, la réalité d’aujourd’hui où s’élabore sans arrêt le dieu vague et changeant qui est la projection de nous-mêmes sur l’avenir.

À la suite des Croisades, des routes qu’elles ouvraient, des énormes courants de négoces et d’idées qu’elles répandaient sur la terre, brassant les races, les croyances, les mœurs, les religions, les connaissances, une confusion magnifique agitait les sociétés occidentales. L’armure théocratique n’était plus capable de contenir l’esprit qui fusait de partout après huit ou dix siècles de brutalité militaire et de compression monastique. Les universités qui se fondaient par toute l’Europe, l’art, la chanson, l’architecture, les controverses théologiques elles-mêmes n’étaient que l’expression infiniment diverse, mais soulevée d’un même élan, des aptitudes et des forces que les peuples manifestaient. Là-dedans, l’idée chrétienne était noyée, débordée par la vie générale, transformée et refondue par trente générations d’hommes, tout à fait détournée de son sens primitif et sans accord réel avec les besoins populaires que la fermentation du monde arrachait des profondeurs.

La vulgarité de l’argument anticlérical l’a retourné contre lui-même. Sans doute, la sculpture des cathédrales ne respecte pas le clergé. Sans doute il est étrange de voir la critique historique avouer l’irrespect et la haine pour le prêtre des auteurs de fabliaux et prétendre que les maçons qui les coudoyaient dans la rue tenaient un autre langage et avaient d’autres sentiments. L’architecture et la littérature sortaient des mêmes masses en rumeur et la foule, libre au-dehors, ne laissait pas son âme au seuil du Temple. Pourtant, l’office l’attirait, et les lueurs paradisiaques et la porte ouverte du ciel. Elle ne confondait pas la religion avec le prêtre. Elle croyait, les saints mystères charmaient son imagination. Les pauvres gens qui construisaient l’église n’étaient pas des libres penseurs.

Mais c’étaient des libres instincts. Le désir qui les attirait vers les formes à féconder débordait de partout l’enseignement de la théologie, et si la cathédrale était chrétienne dans la lettre de la croyance populaire, elle ne l’était pas dans son esprit. Le catholicisme, tournant décidément le dos au christianisme, y prenait le sens esthétique qui le définit chez nous. L’artiste le transfigurait. La cathédrale a beau être symbole, du haut en bas, ce n’est pas là qu’est sa beauté, ce n’est pas là qu’est sa vie. Jamais nous ne cherchons, nous, hommes qui ne sommes pas des savants, le sens caché des scènes qui la couvrent, ni la signification secrète de sa structure et de son orientation. Ce qui nous émeut, ce sont ses piliers qui s’élancent, ses voûtes nues qui planent, l’or aérien répandu dans sa nef et l’infini murmure que la foule des hommes, des animaux et des feuilles sculptés y répand sur la façade, sur les arcs-boutants, les pinacles, l’encadrement des fenêtres et jusqu’au sommet des tours. L’art seul, disait le Concile de Nicée, l’art seul appartient aux peintres, l’ordonnance aux Pères.

L’ordonnance nous indiffère, car nous savons qu’elle ne signifie pour les Pères qu’un ordre extérieur et fini, et non pas la science vivante qui équilibrait, dans le cerveau des architectes, les voûtes avec leurs supports. En reconnaissant l’art au peintre, le Concile de Nicée rendait la Cathédrale au peuple. Tout ce qui, dans le poème, n’est pas aussi dans le poète, n’atteint pas notre émotion.

Ce qui fait la cathédrale, ce qui nous la rend sensible, c’est la logique de sa structure et le sensualisme de sa décoration. Elle apparaît par là dans son ensemble comme une insurrection des sens et de l’intelligence contre le christianisme des apôtres et des pères de l’Église et la reprise de contact du peuple avec les formes de la vie qu’ils avaient, depuis douze siècles, oubliées ou combattues. Les moines bâtisseurs de l’église romane, bien plus chrétienne que l’église gothique par sa rigidité, sa massivité, l’obscurité de son vaisseau, sa nudité primitive, anathématisaient ces grands édifices sonores, clairs et vastes, couverts de vie bruissante et remuante, qui sortaient du sol français, et l’anathème était porté au nom de la loi religieuse. Le gardien même de l’unité de l’Église contre la diversité du monde, saint Bernard, pénétrait au cœur du problème : si nombreuse, disait-il, si étonnante apparaît partout la variété des formes, que le moine est tenté d’étudier bien plus les marbres que les livres et de méditer ces figures bien plus que la loi de Dieu. Or, le même saint Bernard faisait condamner Abailard par le Concile de Sens au moment où les premiers temples bondissaient hors de la terre, et Abailard était celui qui, en plein XII° siècle, niait le péché originel, mettait la faute dans l’intention, non dans le fait, examinait la valeur matérielle des saints livres et allait jusqu’à nier la divinité de Jésus.

Cette étrange liberté d’esprit pénétrait même l’Église, qui eût fait brûler Abailard trois siècles plus tard et se contentait de le désavouer. C’est l’époque où se fondent les grandes écoles philosophiques, où le nominalisme et le conceptualisme s’opposent au réalisme des chrétiens. La fin du XI° siècle, le commencement du XII° siècle sont l’apogée de l’hérésie. Le dogme est attaqué de tous côtés dans son unité, dans son intangibilité, les éléments vivants se détachent du bloc impénétrable qu’il formait un siècle plus tôt, alors que l’église romane l’exprimait si complètement. Et pour vaincre la mort, pour faire reculer l’inertie, ils tentent de se réunir. L’architecture va traduire, sur le terrain nouveau qui se révèle en face de l’Église, une nouvelle association de ces éléments libérés. Ce terrain nouveau, c’est la Commune.

Les ecclésiastiques le sentaient. Saint Bernard combattait de front la Commune, l’art plastique, l’hérésie intellectuelle représentée par Abailard. Il n’avait fondé la Règle que pour résister à la sécularisation progressive de l’Église qui s’effectuait parallèlement à la sécularisation progressive de la philosophie et de l’architecture. L’organisme communal s’était d’ailleurs formé plus encore pour résister à la féodalité ecclésiastique qu’à la féodalité militaire. Les nobles s’appuyaient plutôt sur le serf de la campagne. La monarchie opposait les bourgeois aux féodaux d’Église ou d’épée pour affermir son pouvoir à la faveur de leur querelle. C’est contre le clergé régulier ou séculier dont la juridiction s’étendait surtout sur les villes que les corporations eurent avant tout à lutter pour conquérir et pour défendre la Commune. À Laon, l’évêque est massacré et son corps traîné dans les rues. À Soissons, à Sens, à Reims, on tue les abbés qui résistent. À Amiens, dont les corporations sont pourtant les plus puissantes de France, la guerre des rues est un spectacle quotidien. Pendant tout le XIII° siècle, même alors que la Commune semble établie légalement, l’insurrection ne cesse pas dans les villes ecclésiastiques, à Laon, à Soissons, à Beauvais, à Sens, à Rouen. Reims, le premier fief clérical du royaume, provoqua par la violence de ses soulèvements populaires un scandale universel. Tout le clergé, saint Bernard en tête, la couvrit de malédictions.

Ces révolutions immédiatement et matériellement intéressées contre les féodaux d’Église aboutirent presque partout, dans les vallées de l’Oise et de la Seine, à constituer l’organisme communal au début du XII° siècle. Or, c’est au début du XII° siècle que l’art ogival fit ici son apparition et que les corporations s’emparèrent de l’architecture, jusque-là privilège monastique, au grand scandale du clergé. Partout la majesté, la grandeur, la logique, la beauté de la cathédrale sont en raison directe de la puissance de l’organisme communal, des résistances qu’il rencontre et des difficultés qu’il traverse pour triompher. Les grandes Communes s’appellent Amiens, Laon, Beauvais, Sens, Noyon, Soissons, Reims, Rouen. Il suffit de promener un regard circulaire sur les campagnes de Picardie, d’Ile-de-France, de Normandie, de Champagne et de l’arrêter partout où deux tours élèvent vers le ciel la puissance des rues et des cultures pour retrouver tous ces noms-là. Trois grandes cathédrales seulement, Bourges, Paris, Chartres, échappent à la loi et montent du pavé de villes asservies. Mais Bourges et Paris sont villes royales. Les corporations, protégées par la monarchie, y échappent à la tyrannie féodale. Chartres est le foyer d’une grande école de théologiens révolutionnaires dont les tendances panthéistes combattent le dualisme chrétien. Le conflit douloureux qui s’y déroule un siècle entre les artisans écrasés et le féodal victorieux y éclate avec évidence dans la cathédrale angoissante, sombre et dorée, rigide comme un système et profonde comme un soupir. Avant le XV° siècle, c’est la seule église mystique que le peuple français ait arrachée à sa passion. Chartres à part, la douleur de vivre ne s’écrit dans l’architecture que quand le corps social est broyé par l’effondrement de la Commune et qu’entre la guerre étrangère qui ruine le pays français et la perte des libertés qui ruine l’espoir populaire, il n’y a plus que des champs en friche, des sources souillées de boue et des cœurs désespérés.

La cathédrale apparaît tellement comme l’expression de la vie corporative libérée, que là où la Commune ne peut parvenir à vivre, dans la vallée de la Loire notamment, la cathédrale est médiocre et débile et réduite à imiter de loin les grandes inventions des architectes du Nord. Partout où elle est elle-même, partout où elle monte comme un chant, entraînant dans son essor joyeux toutes les bêtes domestiques, toutes les feuilles de la terre, appelant les oiseaux du ciel, ouvrant ses larges flancs aux paysans et aux ouvriers pour y abriter leurs travaux, leurs passions, leurs souffrances, elle traduit l’immense mouvement d’enthousiasme et de virilité qui suivit le triomphe des organismes associés contre les puissances anarchiques d’en haut. Elle jaillit dans le tumulte d’autant plus vite et plus haut que ceux qui la bâtissent craignent de ne pouvoir parler longtemps. C’est le pavé des barricades qui s’entasse entre ses nervures ardentes pour la jeter plus profond dans l’espace avec l’espoir, l’illusion, l’amour, la force guerrière qui donne et qui suit la victoire et féconde la volonté. À Beauvais, les colonnes, les arcs-boutants, les vitres volent si violemment dans le bruit des cloches de bronze et du vent, le cri populaire est si fort qu’on dirait que la foudre monte pour aller briser les cieux. À Amiens, c’est le triomphe de la liberté et de la vie acheté à toutes les heures par la violence et le combat. Le vaisseau semble illuminé par une éternelle aurore, bercé sur une mer fleurie. L’air y circule, et la lumière, à vastes flots. Les grandes verrières versent incessamment le ciel sur les dalles sonores. La nef est claire, nue, aussi logiquement décrite par ses charpentes de pierre que la force sociale est logiquement distribuée dans les corporations des travailleurs. Dieu n’est que l’hôte de la foule qui a d’abord pour elle, pour ses flux, ses remous, ses fureurs, ses apaisements, pour l’accumulation matérielle et morale de ses énergies libérées, bâti cette grande maison. C’est un chœur populaire. La concentration des vertus humaines profondes, celles qui produisent, celles qui luttent pour l’abri, pour le pain, pour le droit quotidiennement conquis d’acheter, de vendre, de forger et de labourer, amène l’éclosion d’une espérance collective, anonyme, obscure, dont l’architecture apparaît comme la projection sur l’horizon de l’avenir. Le maître d’œuvre n’est que le chef d’un orchestre innombrable où tous ceux qui travaillent chantent. Le miracle, c’est l’accord spontané de tous ces corps de métiers maîtres de leur destinée, maçons, imagiers, verriers, tailleurs de pierre, qui travaillent tous ensemble sans prendre souci du voisin, et, sans s’être consultés, parce qu’ils ont fait leur tâche, unissent dans le dernier plomb du vitrail et la dernière pierre de la voûte toutes les ondes sociales de la symphonie monumentale qui ont pris naissance cent cinquante ans auparavant dans le cœur de leurs aïeux.

La cathédrale suivit, du commencement à la fin, la destinée de la Commune. On pourrait voir ses charpentes monter, disparaître, ses profils s’arrêter, son squelette se décharner et se disloquer peu à peu en suivant pas à pas l’ascension, l’établissement, la déchéance progressive et la dislocation finale des groupements corporatifs. Équilibrée comme eux, au début, par ses éléments associés qui se complètent et s’opposent, elle évolue comme eux vers un déséquilibre progressif. Aux temps de la conquête, quand ils avaient à vaincre ensemble pour obéir à leurs besoins, pour atteindre les fruits mûrissants que leur travail avait nourris, les patrons et les ouvriers étaient restés d’autant plus unis que leurs intérêts étaient plus solidaires et qu’une pauvreté commune leur faisait tendre les mains vers les richesses qu’ils créaient et dont profitaient leurs maîtres. Mais peu à peu, dans la Commune, une classe grandit, une oligarchie de marchands se détacha automatiquement des masses coalisées pour les exploiter à son tour et réclamer pour les maintenir dans l’obéissance la protection des grands féodaux auxquels ils allaient livrer la Commune en échange. L’organisme architectural se divise à la même heure, poussant dans des directions divergentes ses éléments constitutifs jusqu’à l’anarchie finale. Énervé, désorienté, se compliquant tous les jours, ses supports deviennent trop faibles, sa décoration se surcharge et noie peu à peu, sous l’avalanche ornementale, les lignes du monument. La bourgeoisie se sépare des ouvriers qui l’enrichissent en même temps que les sculpteurs et les peintres se séparent des maçons. Et chaque homme s’en va de son côté pour commencer l’enquête et préparer dans l’analyse, à travers la Renaissance, l’Encyclopédie, le Transformisme, l’Industrialisme, le nouvel organisme que nous pressentons aujourd’hui.

C’est aux heures dures à vivre où nous trouvons que nous sommes vraiment trop seuls, où nous ne voyons autour de nous que des intelligences antagonistes et des forces désagrégées, que nous nous tournons avec émoi vers la Cathédrale pour lui demander ses conseils. Si nous savons oublier le prétexte qui la fit naître, si nous arrivons à nous pénétrer des puissances véritables d’émotion sensuelle, sentimentale et rationnelle qui s’en dégagent, c’est elle qui nous apprendra que nous ne réaliserons un organisme architectural qu’après avoir créé de fond en comble un autre organisme social. Les puissances de l’heure ne règnent, comme au XII° siècle, qu’en divisant les forces d’en bas qui leur sont opposées et en faisant appel aux intérêts individuels pour s’emparer de la fortune collective. C’est par l’association corporative que nous saisirons à la fois l’ordre et l’enthousiasme nouveaux.

Ce n’est pas à dire que l’individu doive disparaître du sein de cet ordre nouveau. Il doit au contraire y rajeunir ses forces énervées. Il modèlera sa statue, il peindra sa fresque, il jouera sa partie dans la symphonie sociale recomposée par le dedans. Les individualités survivent au triomphe des grands rythmes collectifs, comme la discipline sociale survit, au moins en apparence, quand une période de dispersion leur succède peu à peu. Au XIII° siècle, la variété des tempéraments est aussi manifeste dans la sculpture que dans la philosophie, mais les tempéraments, comme au sein d’un orchestre d’instruments et de voix mêlés, se subordonnent tous aux mêmes directions générales, aux mêmes effets d’ensemble à obtenir, et participent à la constitution d’une masse symphonique dont tous les cris montent, descendent, planent en même temps et ne cessent de se répondre et de se renvoyer leurs échos. Le chœur une fois dissocié, la foule est toujours organisée sans doute. Mais elle n’agit plus, elle imite. Ce n’est plus l’organisme spontané, vivant, créateur, l’organisme dynamique des heures d’accord et de joie, c’est un organisme immobile, imposé, infécond, statique. La force, alors, appartient aux héros. On ne voit qu’eux, c’est leur tempête qui masque le sommeil du marécage. Il faut que leur effort ait créé un autre organisme pour que leurs cris soient couverts par le grand bruit de l’océan. Le héros, alors, c’est la foule, l’anonymat sublime règne, et nous ne savons plus les noms des verriers et des sculpteurs.

Mais cet héroïsme ne se manifeste jamais avant l’heure de la victoire et de l’exaltation qui la suit. Le monde de ceux qui produisent n’est pas encore, à l’heure actuelle, conscient de la force qu’il prendrait dans la cohésion, alors que le monde de ceux qui profitent n’est pas encore tout à fait dissocié. Si les maîtres de l’heure savaient que leurs intérêts immédiats sont les mêmes, l’alliance les ferait peut-être invincibles. Mais l’entente est-elle possible entre ceux qui représentent précisément les éléments sociaux les plus analysés par l’action dissolvante de l’égoïsme étroit qu’entraîne la grande fortune matérielle et la haute culture de l’esprit ? En France, surtout, tout le monde est anarchiste, même les gouvernants qui s’appuient sur un ordre expirant et les réacteurs qui insultent cette agonie au nom d’un ordre mort. Il n’y a que les syndicalistes qui commencent à ne l’être plus. Et cependant, dans la masse chaotique même de cet individualisme frénétique qui divise les dirigeants, deux courants ennemis se dessinent : en face de l’esprit destructif où le sémitisme, le théâtre contemporain, la critique renanienne s’accordent momentanément pour pousser jusqu’aux dernières conséquences l’analyse sociale nécessaire provoquée par la Renaissance et continuée par la Révolution l’esprit constructif traditionnel proteste par la voix des derniers catholiques et des illusionnés qui les accompagnent. Ceux-ci, par haine des premiers, favorisent la croissance de l’organisme syndical dans l’espoir de l’absorber, oubliant que jamais l’histoire ne repasse par le même point. Et cet organisme se fortifiera peu à peu sous l’influence double des nécessités économiques qui provoquent l’association des forces constructives et de la division de ceux qui ont intérêt à la combattre. Si cet organisme parvient à vivre et à établir sa victoire, nous aurons une architecture.

Elle doit apparaître en France. L’architecture, d’abord, paraît être, des Romans à Louis XIV, l’expression essentielle des Français, comme la peinture décorative est celle des Italiens, la musique symphonique celle des Allemands, la poésie lyrique celle des Anglais. Et puis, si je me reporte aux phénomènes qui ont précédé et accompagné sur ce sol l’apparition de la Cathédrale, je constate que la cathédrale fut d’autant plus belle et vivante et qu’elle exprima un élan d’autant plus enthousiasmé que le mouvement communal fut plus violent, à Laon, à Beauvais, à Amiens, à Soissons, à Reims, à Sens. C’est surtout dans l’Ile-de-France, la Champagne occidentale, la Picardie, que les corporations s’affranchirent par le fer et le feu, alors qu’ailleurs, dans le Midi de la France, en Angleterre, la Charte librement discutée entre les féodaux et les corporations en fut le moyen principal. Or, là, l’architecture romane théocratique ne fut que rarement abandonnée et pour des imitations pas toujours heureuses du gothique septentrional, ici l’architecture ogivale n’exprima qu’une caste marchande, raide et guindée et riche et sûre, dès l’origine, de sa domination. Ce n’est pas seulement à cause des qualités structurales de l’intelligence française que l’architecture française réalisa, depuis l’Égypte et la Grèce dorienne, la première expression collective neuve et vivante, c’est aussi parce que le mouvement communal s’accomplit violemment chez le Français du Nord, alors qu’il se déroulait ailleurs dans une paix relative. C’est une analogie de plus avec l’état actuel de la question sociale, et la méthode française qui s’essaya, depuis les Communes, dans la révolution politique d’il y a cent ans et l’élan d’idéalisme conquérant qui la suivit, semble ne pas avoir changé. Les pessimistes de chez nous constatent avec amertume les progrès du syndicalisme allemand ou anglais et notre retard sur lui. Mais la conquête révolutionnaire de l’Association et des droits qu’elle entraîne est peut-être caractéristique du Français. L’explosion d’enthousiasme après la victoire et le retentissement universel qu’elle a, vient évidemment chez nous de ce que la résistance des classes possédantes est plus longue, plus entêtée et plus aveugle qu’ailleurs. L’eau, le feu souterrain jaillissent plus haut et plus fort quand ils sont comprimés et tendus par plus d’épaisseurs de roches.

La comparaison, au reste, ne peut être poussée plus loin. Le problème social au XX° siècle est autrement vaste et complexe que le problème communal au XII°, puisqu’il tend, non pas seulement à émanciper les corps de métiers des villes industrielles, mais à mettre en possession de l’ensemble des producteurs toutes les forces productives de la planète, et même à équilibrer la production internationale avec les aptitudes et les ressources particulières aux nations. Que l’art issu de la victoire sorte ou non du génie français, plus d’éléments universels entreront dans sa formation, ses matériaux seront plus divers, mais aussi plus maniables, son extension plus rapide et son déclin peut-être aussi. Nous ne savons pas autre chose de lui. C’est un espoir confus qui nous habite et nous fait, pour la joie de nos fils, supporter la souffrance de vivre et de refouler le doute versé plus implacablement par nos intelligences sur nos cœurs à mesure que s’étend sur nous l’ombre de la nuit définitive.

Élie Faure. La Grande Revue 25 janvier 1912

Cathédrale de Canterbury, construite en pierre de Caen

Détail de la façade d’entrée de la cathédrale de Canterbury

Cathédrale Saint Etienne. Bourges

Cathédrale Saint Etienne. Bourges

Notre Dame d’Amiens

Notre Dame de Noyon

Transept sud cathédrale de Beauvais

Reims

Reims

L’ange de Reims, décapité par une poutre lors du bombardement de la ville du 19 septembre 1914. Il sera recapité.

Les faveurs d’une réussite monarchique et cléricale ont empreint de sérénité l’art de France. Elles l’ont conduit peu à peu à apprivoiser le sourire, à conquérir l’expression de la joie. Comme, dans la personne même du roi, le sacré se mêle intimément au profane, et s’opère une jonction miraculeuse entre le temporel et l’intemporel, cette joie n’est pas seulement terrestre. L’art des cathédrales s’achève dans la célébration d’un Dieu incarné et cherche à figurer l’union paisible du Créateur et des créatures. De la sorte, il transfère dans le surnaturel et, véritablement, sacralise le plaisir de vivre du chevalier de mai galopant parmi les prés en fleur et les moissons, et qui, sans souci, les piétine.

Georges Duby. Le temps des cathédrales. Gallimard 1976

Strasbourg

La rosace de Strasbourg fait près de 14 m de diamètre, comprend 16 pétales, au lieu de 12 habituellement. Maître Erwin, l’architecte de la façade, est l’un des principaux créateurs de l’art gothique germanique.

Notre Dame la Grande. Poitiers. Façade romane du XI° siècle.

Cathédrale Sainte Cécile, construite de 1282 à 1480. Albi.

Chœur de la cathédrale d’Albi.

Burgos, Espagne

Burgos, Espagne

Le Duomo de Milan

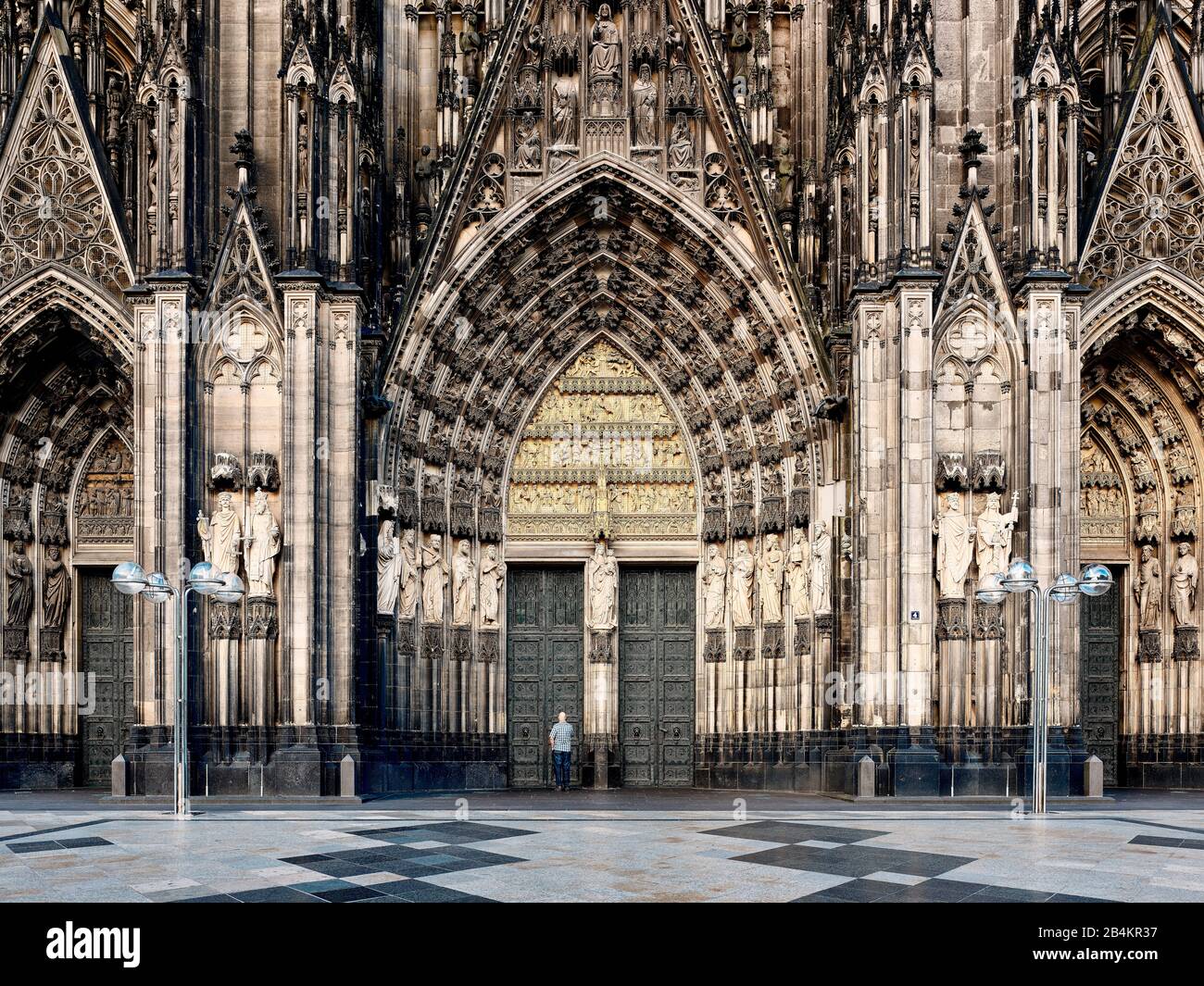

Cologne, Allemagne

Portail Principal, Cathédrale De Cologne, Rhénanie-Du-Nord

1131

Roger II, roi de Sicile, s’empare de la République maritime d’Amalfi, mettant ainsi fin à l’âge d’or de cet état, rival des Républiques de Gênes, de Venise et de Pise. Deux cents ans plus tard, en 1343, un raz de marée finira de la ruiner. Sa situation, – au sud de Naples – lui avait permis d’avoir la maîtrise du commerce avec Byzance : exportation de céréales, sel et esclaves, de bois vers l’Égypte et la Syrie et importation des soieries de Byzance. Les portes de bronze de la cathédrale avaient été fondues à Constantinople en 1066. Elle passera en 1137 sous la coupe de Pise. Les marins d’Amalfi furent les premiers à faire un usage courant de la boussole. Les Tables amalfitaines sont le premier code maritime connu qui aura force de loi dans toute la méditerranée occidentale jusqu’en 1570, faisant la part large au prêt à la grosse aventure, base du commerce maritime de l’époque, ce contrat permet à un commerçant de collecter des fonds pour financer son voyage. L’intérêt versé est fonction du risque que le bateau met à revenir. Mais, en cas de sinistre, le commerçant ne rembourse ni le prêt ni l’intérêt. Lieux superbes : Rudolf Noureev ne s’y était pas trompé, qui avait acheté les rochers Li Galli, à une portée de flèches d’Amalfi.

1132

Le roi Roger II fait construire la chapelle Palatine : On sait combien est fertile et mouvementée cette terre [la Sicile], qui fut appelée grenier de l’Italie, que tous les peuples envahirent et possédèrent l’un après l’autre tant fut violente leur envie de la posséder, qui fit se battre et mourir tant d’hommes, comme une belle fille ardemment désirée. C’est, autant que l’Espagne, le pays des oranges, le sol fleuri dont l’air, au printemps, n’est qu’un parfum ; et elle allume, chaque soir, au-dessus des mers, le fanal monstrueux de l’Etna, le plus grand volcan d’Europe. Mais ce qui fait d’elle, avant tout, une terre indispensable à voir et unique au monde, c’est qu’elle est, d’un bout à l’autre, un étrange et divin musée d’architecture.

L’architecture est morte aujourd’hui, en ce siècle encore artiste, pourtant, mais qui semble avoir perdu le don de faire de la beauté avec des pierres, le mystérieux secret de la séduction par les lignes, le sens de la grâce dans les monuments. Nous paraissons ne plus comprendre, ne plus savoir que la seule proportion d’un mur peut donner à l’esprit la même sensation de joie artistique, la même émotion secrète et profonde qu’un chef d’œuvre de Rembrandt, de Velasquez ou de Véronèse. La Sicile a eu le bonheur d’être possédée, tour à tour, par des peuples féconds, venus tantôt du nord et tantôt du sud, qui ont couvert son territoire d’œuvres infiniment diverses, où se mêlent, d’une façon inattendue et charmante, les influences les plus contraires. De là est né un art spécial, inconnu ailleurs, où domine l’influence arabe, au milieu des souvenirs grecs et même égyptiens, où les sévérités du style gothique, apporté par les Normands, sont tempérées par la science admirable de l’ornementation et de la décoration byzantines.

Et c’est un bonheur délicieux de rechercher dans ces exquis monuments, la marque spéciale de chaque art, de discerner tantôt le détail venu d’Égypte, comme l’ogive lancéolée qu’apportèrent les Arabes, les voûtes en relief, ou plutôt en pendentifs, qui ressemblent aux stalactites des grottes marines, tantôt le pur ornement byzantin qui éveillent soudain le souvenir des hautes cathédrales des pays froids, dans ces églises un peu basses, construites aussi par des princes normands.

Quand on a vu tous ces monuments qui ont, bien qu’appartenant à des époques et à des genres différents, un même caractère, une même nature, on peut dire qu’ils ne sont ni gothiques, ni arabes, ni byzantins, mais siciliens, on peut affirmer qu’il existe un art sicilien et un style sicilien, toujours reconnaissable, et qui est assurément le plus charmant, le plus varié, le plus coloré et le plus rempli d’imagination de tous les styles d’architecture.

C’est également en Sicile qu’on retrouve les plus magnifiques et les plus complets échantillons de l’architecture grecque antique, au milieu de paysages incomparablement beaux.

[…] La forme de Palerme est très particulière. La ville, couchée au milieu d’un vaste cirque de montagnes nues, d’un gris bleu nuancé parfois de rouge, est divisée en quatre parties par deux grandes rues droites qui se coupent en croix au milieu. De ce carrefour, on aperçoit par trois côtés, la montagne, là-bas, au bout de ces immenses corridors de maisons, et, par le quatrième, on voit la mer, une tache bleue, d’un bleu cru, qui semble tout près, comme si la ville était tombée dedans ! Un désir hantait mon esprit en ce jour d’arrivée. Je voulus voir la chapelle Palatine, qu’on m’avait dit être la merveille des merveilles.

La chapelle Palatine, la plus belle qui soit au monde, le plus surprenant bijou religieux rêvé par la pensée humaine et exécuté par des mains d’artiste, est enfermée dans la lourde construction du Palais royal, ancienne forteresse construite par les Normands.

Cette chapelle n’a point de dehors. On entre dans le palais, où l’on est frappé tout d’abord par l’élégance de la cour intérieure entourée de colonnes. Un bel escalier à retours droits, fait une perspective d’un grand effet inattendu. En face de la porte d’entrée, une autre porte, crevant le mur du palais et donnant sur la campagne lointaine, ouvre, soudain, un horizon étroit et profond, semble jeter l’esprit dans des pays infinis et dans des songes illimités, par ce trou cintré qui prend l’œil et l’emporte irrésistiblement vers la cime bleue du mont aperçu là-bas, si loin, si loin, au-dessus d’une immense plaine d’orangers.

Quand on pénètre dans la chapelle, on demeure d’abord saisi comme en face d’une chose surprenante dont on subit la puissance avant de l’avoir comprise. La beauté colorée et calme, pénétrante et irrésistible de cette petite église qui est le plus absolu chef-d’œuvre imaginable, vous laisse immobile devant ces murs couverts d’immenses mosaïques à fond d’or, luisant d’une clarté douce et éclairant le monument entier d’une lumière sombre, entraînant aussitôt la pensée en des paysages bibliques et divins où l’on voit, debout dans un ciel de feu, tous ceux qui furent mêlés à la vie de l’Homme- Dieu.

Ce qui fait si violente l’impression produite par ces monuments siciliens, c’est que l’art de la décoration y est plus saisissant au premier coup d’œil que l’art de l’architecture. L’harmonie des lignes et des proportions n’est qu’un cadre à l’harmonie des nuances.

On éprouve, en entrant dans nos cathédrales gothiques, une sensation sévère, presque triste. Leur grandeur est imposante, leur majesté frappe, mais ne séduit pas. Ici, on est conquis, ému par ce quelque chose de presque sensuel que la couleur ajoute à la beauté des formes.

Les hommes qui conçurent et exécutèrent ces églises lumineuses et sombres pourtant, avaient certes une idée tout autre du sentiment religieux que les architectes des cathédrales allemandes ou françaises ; et leur génie spécial s’inquiéta surtout de faire entrer le jour dans ces nefs si merveilleusement décorées, de façon qu’on ne le sentît pas, qu’on ne le vît point, qu’il s’y glissât, qu’il effleurât seulement les murs, qu’il y produisît des effets mystérieux et charmants, et que la lumière semblât venir des murailles elles-mêmes, des grands ciels d’or peuplés d’apôtres.

La chapelle Palatine, construite en 1132 par le roi Roger II dans le style gothique normand, est une petite basilique à trois nefs. Elle n’a que trente-trois mètres de long et treize mètres de large, c’est donc un joujou, un bijou de basilique.

Deux lignes d’admirables colonnes de marbre, toutes différentes de couleur, conduisent sous la coupole, d’où vous regarde un Christ colossal, entouré d’anges aux ailes déployées. La mosaïque, qui forme le fond de la chapelle latérale de gauche, est un saisissant tableau. Elle représente saint Jean prêchant dans le désert. On dirait un Puvis de Chavannes plus coloré, plus puissant, plus naïf, moins voulu, fait dans des temps de foi violente par un artiste inspiré. L’apôtre parle à quelques personnes. Derrière lui, le désert, et, tout au fond, quelques montagnes bleuâtres, de ces montagnes aux lignes douces et perdues dans une brume, que connaissent bien tous ceux qui ont parcouru l’Orient. Au-dessus du saint, autour du saint, derrière le saint, un ciel d’or, un vrai ciel de miracle où Dieu semble présent.

En revenant vers la porte de sortie, on s’arrête sous la chaire, un simple carré de marbre roux, entouré d’une frise de marbre blanc incrustée de menues mosaïques, et porté sur quatre colonnes finement ouvragées. Et l’on s’émerveille de ce que peut faire le goût, le goût pur d’un artiste, avec si peu de chose.

Tout l’effet admirable de ces églises vient, d’ailleurs, du mélange et de l’opposition des marbres et des mosaïques. C’est là leur marque caractéristique. Tout le bas des murs, blanc et orné seulement de petits dessins de fines broderies de pierre, fait ressortir puissamment, par le parti pris de simplicité, la richesse colorée des larges sujets qui couvrent le dessus.

Mais on découvre même dans ces menues broderies qui courent comme des dentelles de couleur sur la muraille inférieure, des choses délicieuses, grandes comme le fond de la main : ainsi deux paons qui, croisant leurs becs, portent une croix.

On retrouve dans plusieurs églises de Palerme ce genre de décoration. Les mosaïques de la Martorana sont même, peut-être, d’une exécution plus remarquable que celle de la chapelle Palatine, mais on ne peut rencontrer, dans aucun mouvement, l’ensemble merveilleux qui rend unique ce chef d’œuvre divin.

Guy de Maupassant. La vie errante. 1890

Pierre de Tarentaise fonde l’abbaye de Tamié, dans le massif des Bauges, dans l’actuelle Savoie.

Et encore Vézelay, qui, 28 ans après avoir brûlé, renaît de ses cendres, consacrée par le pape Innocent II.

Ce fut peut-être dans les monastères de Catalogne que l’intention naquit de voûter entièrement le sanctuaire. Ici prend son sens l’apport culturel d’une province que fécondait l’influence des chrétiens mozarabes, que vivifiait autour de l’an mille, un afflux d’or d’une exceptionnelle abondance où la tradition carolingienne enfin se fondait dans la latinité vivante. Oliba, abbé de Ripoll et de Cuxa, fut sans doute à l’origine des essais, dont procède l’église de Saint Martin du Canigou, construite à partir de 1001, et l’admirable ensemble de San Pedro de Roda, consacré en 1022. Des expériences très précoces furent également menées en Bourgogne : à Tournus, à Sainte Bénigne de Dijon, à Cluny surtout. Dès 955, avaient débuté les travaux d’une église, destinée à remplacer le premier oratoire de la communauté clunisienne ; consacré en 981, cet édifice fut ensuite entièrement voûté.

La chronique rapporte qu’à Vézelay, les voûtes de la nouvelle nef furent bâties vers 1135 pour remplacer une charpente de bois que l’incendie avait détruite. Ce serait mépriser singulièrement les hommes qui créèrent l’esthétique romane que d’expliquer par un simple souci de sécurité l’immense et difficile entreprise, tous les tâtonnements, les échecs, tous les efforts déployés pour tendre des voûtes en berceau sur les nefs majeures, pour en compenser les poussées en voûtant d’arêtes les collatéraux, pour développer les tribunes, pour équilibrer les coupoles. Il faut voir en vérité dans la voûte l’un des éléments cardinaux de ce langage que créèrent, à l’époque, les moines d’Occident. D’un langage qui voulait être l’expression du monde, naturel et surnaturel, qui était en même temps, recherche, voie d’initiation, itinéraire vers une appréhension moins dérisoire des réalités invisibles. Peut-être les abbés bénédictins, à l’heure où l’Église monastique étendait ses fonctions funéraires et gagnait ainsi la faveur des peuples, cherchèrent-ils à répandre dans l’ensemble de l’église, l’atmosphère obscure, matricielle où, sous les voûtes de la crypte et du porche, se développaient les rites des funérailles, annonciatrices de la résurrection. On ne peut douter en tout cas que, par la substitution de la pierre au bois dans les couvertures, l’édifice ait voulu conquérir, dans son matériau même, une unité substantielle qui le rendit plus apte à signifier l’univers, lui-même totale unité dans la volonté divine. La voûte d’autre part, mais accessoirement, améliorait les valeurs acoustiques d’un bâtiment que sa fonction primordiale destinait à contenir un chant choral. La voûte, enfin et surtout, introduisait dans les rythmes architecturaux le cercle, c’est-à-à dire, une image du temps circulaire, une ligne parfaite, infinie, donc le plus clair symbole de l’éternité, de ce ciel dont l’église monastique entendait être l’antichambre.

Georges Duby. Le temps des cathédrales. Gallimard 1976

1137

Victoire portugaise d’Ourique sur l’Espagne. La victoire d’Ourique remportée sur les Arabes par Alphonse Henri, comte du Portugal marque, légende aidant, l’indépendance du royaume du Portugal. Il dirige alors son effort contre Lisbonne, important entrepôt maritime, et grâce à l’appui d’une flotte de croisés anglais et flamands partis pour la Terre Sainte et que le hasard d’une tempête avait obligés à se réfugier dans l’embouchure du Douro, il força la ville à capituler, en octobre 1147.

Le Tage franchi, les armées portugaises entreprirent la conquête de l’Alentejo, où elles s’emparèrent de Beja et d’Évora. Alphonse Henri mourut en 1178, ayant doublé l’héritage qu’il avait reçu de son père, et ayant, grâce à ses succès politiques et militaires, affirmé la personnalité du nouveau royaume portugais face aux autres monarchies péninsulaires.

Plus tard, l’établissement de relations commerciales suivies avec l’Angleterre et les Flandres et l’installation d’une importante colonie flamande à Lisbonne annonceront l’orientation atlantique qui sera celle du Portugal.

Marcelin Defourneaux. La Péninsule ibérique 1986

1138

Séisme à Alep, dans l’actuelle Syrie, d’une magnitude estimée à 7.1 : au moins 230 000 morts.

1139

Le concile de Latran II décrète illicite et invalide le mariage des prêtres, chanoines et religieux.

Alphonse VII, roi de Castille et Leon, entre à Tolède : l’empereur des 3 religions ordonne des cérémonies festives qui unissent chrétiens, juifs et musulmans. Il existe à Tolède une école de traduction de l’arabe au latin. Mais, à peu près dans le même temps, le régent maure de Cordoue Abu Amir al-Mansur livre aux flammes une exceptionnelle collection d’œuvres scientifiques et philosophiques recueillies par ses prédécesseurs dans les bibliothèques andalouses :

Ces sciences étaient méprisées par les anciens et critiquées par les puissants, et on accusait ceux qui les étudiaient d’hérésie et d’hétérodoxie. Par la suite, tous ceux qui détenaient ces connaissances gardèrent le silence, se cachèrent et conservèrent leur savoir secret dans l’attente d’une époque plus éclairée.

Saïd l’Espagnol

Juin 1140