| Publié par (l.peltier) le 15 décembre 2008 | En savoir plus |

778

Pépin le Bref est mort en 768 dans l’abbaye de St Denis, où il avait été élevé : la culture et la piété qu’il y avait puisé l’avaient aidé à donner à son usurpation une légitimité victorieuse des fidélités traditionnelles. Charles lui a succédé. En Espagne, le gouverneur arabe de Saragosse s’est révolté contre Abd er-Rhaman, émir de Cordoue : il vient chercher des appuis jusqu’en Saxe, où se trouve alors Charles. Celui-ci accepte la vassalité de l’arabe et, quelques mois plus tard, avec l’espoir de s’étendre de l’autre coté des Pyrénées, il arrive sous les murs de Saragosse, où le gouverneur révolté a été remplacé… l’arrivée de l’émir de Cordoue est annoncée… Charlemagne bat en retraite et, près du col de Roncevaux, sur les pentes de la montagne d’Altabiscar, ses arrières se font étriller par des pillards basques [1] : une légende allait naître, qui nomma brèche de Roland une percée sur la ligne de crête du cirque de Gavarnie, à 2 804 m, bien loin à l’est du col de Roncevaux, à 1 057 m, intégralement en territoire espagnol, au nord-est de Pampille.

En Arles, les richesses de l’Orient ont pignon sur rue : Arles, tu offres le cristal et les gemmes d’orient ; les monnaies lourdes d’or et couvertes d’inscriptions arabes, les tapis aux riches couleurs envoyés par l’Arabe sournois, où le veau et la génisse, la vache et le taureau s’offrent sous des couleurs variées ; l’image a de l’éclat et joint la qualité du dessin au coloris ; les coupes dorées à l’intérieur, niellées à l’extérieur et dont les ciselures jettent mille feux ; les peaux de Cordoue ; l’encens de Saba, l’ivoire de l’Inde, les griffons de Perse, le baume de Syrie.

Théodulphe, évêque d’Orléans.

779

Khri Sang Idet-Sang, roi du Tibet met à profit le recul de la Chine en Asie Centrale après leur défaite contre les Arabes à Talas en 751, pour reconquérir le Pamir et le Tarim. Il proclame le bouddhisme religion d’État, en adoptant la tradition religieuse indienne.

De 785 à 987

Construction de la grande mosquée de Cordoue, – Mesquita de Córdoba – chef d’œuvre de l’art omeyyade.

Mirhab, focale de la mosquée : niche qui indique la qibla, c’est à dire la direction de la kaaba à La Mecque

d’abord temple romain, puis église chrétienne, puis mosquée – Mezquita de Cordoba – à la conquête musulmane, puis cathédrale catholique à partir de 1236. L’ensemble occupe 2.3 ha.

Septembre à Novembre 787

Le VIl° concile œcuménique de Nicée rétablit solennellement le culte des images : Plus on regardera ces images, plus on se souviendra de celui qu’elles représentent, plus on sera porté à les vénérer en les baisant, en se prosternant, sans leur témoigner cependant l’adoration véritable, qui ne convient qu’à Dieu seul.

789

Charlemagne met en vigueur le capitulaire Exhortation générale, donnant ordre à chaque évêché de créer une école élémentaire à même de dispenser l’enseignement du latin, de la lecture, du chant, de l’écriture et du calcul. Si cette Exhortation générale ne resta pas littéralement lettre morte, elle ne s’étendit pas comme le voulait son initiateur à l’ensemble des évêchés. Les plus remarquables furent celle d’Orléans avec Theodulf et celle de Metz. S’il y avait innovation, ce n’était pas dans le principe même de l’école, qui existait depuis fort longtemps, mais dans les classes sociales concernées par cet enseignement, jusqu’alors privilège des nobles, et désormais accessible aux couches sociales moins fortunées.

On s’occupait aussi de forêts :

En créant des breuils destinés à préserver leurs domaines cynégétiques, les souverains mérovingiens et carolingiens avaient déjà préfiguré l’arsenal des mesures conservatoires qui s’enrichit de plus en plus. Le capitulaire De Villis, – 800-813 -, stipule déjà : Que nos bois et nos forêts soient bien surveillés ; et là où il y a une place à défricher que nos intendants la fassent défricher et qu’ils ne permettent pas aux champs de gagner sur les bois ; et où il doit y avoir des bois, qu’ils ne permettent pas de trop les couper ou de les endommager, et qu’ils veillent bien sur notre gibier dans les forêts ; et qu’il s’occupent également des vautours et des éperviers pour notre service ; qu’ils perçoivent avec soin les cens qui nous en viennent. Et que les intendants, s’ils ont envoyé leurs porcs à l’engrais dans notre bois, que nos maires ou leurs hommes soient les premiers à payer la dîme pour donner le bon exemple, de sorte que, par la suite, les autres hommes paient complètement leur dîme.

Jean-Robert Pitte. Histoire du paysage français, De la préhistoire à nos jours, Paris, Tallandier éditions, [1° Édition : 1983], 2001.

Faute d’instrument de mesure pratique pour de grandes distances, la forêt se mesurait alors à l’aune du nombre de porcs qu’elle était en mesure de nourrir !

791

Troublé par l’ampleur prise par la querelle des images à Byzance, qu’il a lui-même contribué à déclencher en en condamnant le culte, le pape Léon III a donné mission à Charlemagne de donner son avis ; une commission va plancher sur le sujet et Charlemagne envoie à Rome les Libri Carolini, qui fonderont la doctrine officielle en la matière : très prudemment, la poire y est coupée en deux : l’image ne peut être adorée parce qu’elle n’a pas de valeur religieuse, mais elle ne peut être détruite parce qu’elle une valeur qui lui est propre. Si on lui reconnaissait une valeur pédagogique auprès des très nombreux illettrés, la vision artistique n’en restait pas moins inférieure à la vision religieuse. Le statut de l’image était définitivement reconnu : elle n’était pas sacrée comme l’écrit qui était d’inspiration divine ; réalisée par l’homme pour l’homme, elle relevait de l’activité humaine. 300 ans plus tard, les bénédictins de Cluny s’appuieront sur ce statut pour la propager au rythme de leur accroissement.

Des voix s’élevaient dans l’Église pour condamner cette dévotion et proscrire les images prétendument miraculeuses. Un traité fut composé contre ceux qui adorent les images et les statues. Plus tard intervinrent Gerson, le cardinal Nicolas de Cues. Un texte anglais très mesuré expose la saine doctrine : Les images sont organisées par l’Église pour être des calendriers aux laïques et au peuple ignorant, pour introduire dans l’esprit la Passion du Christ, le martyre et la bonne vie des saints. Mais si l’homme rend aux images mortes le culte dû à Dieu, ou met en elles l’espoir et la foi qu’il pourrait mettre en Dieu, il commet le plus grand péché d’idolâtrie. Les plus violentes attaques, les plus intransigeantes, venaient de certains cercles hérétiques. Les adeptes d’une religion vraiment spirituelle les voulaient purifiées de toutes les altérations qui venaient d’un clergé trop riche, corrompu, attaché au monde. Ils englobaient les images dans leur réprobation du faste extérieur de l’Église romaine. En 1387 deux hommes, des lollards, brisèrent à Leicester une statue de Sainte Catherine. Un peu plus tard, en Bohème, les puritains de Tabor s’acharnèrent contre la décoration figurative des églises. Toutefois les iconoclastes ne constituèrent jamais que l’aile extrémiste de la violence hérétique. Dans l’art monumental, comme sur les petits objets qui soutenaient la piété individuelle, on voit se déployer au XIV° siècle l’illustration de la foi des simples.

Georges Duby. Le temps des cathédrales. Gallimard 1976

8 06 793

Les Vikings attaquent le monastère de l’île de Lindisfarne, entre les actuels Edimbourg et Newcastle : riche et sans défense, le succès est assuré pour les assaillants : c’est là leur premier raid sur l’ouest de l’Europe, qui est loin d’être le dernier.

Pas bien loin de là, en Irlande, des moines de l’abbaye de Kells, dans le comté de Meath, mettent la dernière main au Livre de Kells. Ces moines venaient de l’île de Iona, partie de l’archipel des Hébrides, au large de la côte ouest de l’Écosse : les attaques des Viking les avaient incités à quitter les lieux pour l’Irlande, plus sûre. Le Livre de Kells est le plus illustre représentant d’un groupe de manuscrits réalisés de la fin du VI° siècle jusqu’au début du IX° siècle, dans les monastères de l’Irlande, de l’Écosse et du nord de l’Angleterre. On compte parmi eux le Cathach de saint Colomba, l’Ambrosiana Orosius ou le Livre de Durrow, remontant tous au VII° siècle. Le début du VIII° siècle voit, la réalisation de quatre Évangiles à Durham, Echternach, Lindisfarne et Lichfield.

*****

Le livre de Kells contient la concordance des 4 Évangiles selon le texte de Saint Jérôme et presqu’autant de dessins que de pages, tous ornés de couleur merveilleuses. Ici, on peut contempler le visage de la majesté divine, miraculeusement dessiné ; là encore, les représentations mystiques des évangélistes, qui ayant six ailes, qui quatre, qui deux. Ici on verra l’aigle, là le taureau, ici le visage d’un homme, là celui d’un lion, et d’autres dessins presque innombrables. En les regardant négligemment, en passant, on pourrait penser que ce ne sont que barbouillages, plutôt que composition soignées. On n’y verra rien de subtil ; alors que tout y est subtil. Mais si l’on prend la peine de les considérer très attentivement, de pénétrer du regard les secrets de l’art, on découvrira de telles complexités, si délicates et si subtiles, si étroitement sériées, entrelacées et nouées ensemble, et de couleurs si fraîches et si lumineuses que l’on déclarera sans ambages que toutes ces choses doivent résulter non de l’œuvre des hommes, mais de celle des anges.

Giraldus Cambrensis. Topographia Hibernica 1185

793

Près de l’actuel Treuchtlingen, – au sud, sud-ouest de Nüremberg, sur l’Altmühl, un affluent de la rive gauche du Danube -, Charlemagne a lancé le chantier d’un canal qui devrait assurer une liaison Rhin-Danube, en rejoignant le Rezat, puis le Regnitz, un affluent du Main, lui-même affluent du Rhin, avec pour but de relier la mer du Nord à la Mer Noire. Ça ne manque pas d’ambition et la vision est à long terme. Pour ce faire, il aurait mis, selon Mercator, sept mille hommes au travail qui auraient eu à creuser à la bêche 1 800 mètres de terres marécageuses, pour une distance totale de 3 km. Au bout de 1 400 m, l’entreprise aurait échoué, surtout du fait de coulées de boues, ennoiement et effondrement des berges lors de fortes pluies. Mais, selon d’autres sources, ce canal, appelé Fosse Caroline, – Karlsgraben – aurait été achevé, avant d’être progressivement abandonné en raison de son coût d’entretien. L’Allemagne reprendra l’affaire plus de mille ans plus tard et inaugurera la liaison Rhin-Main-Danube en 1992.

794

Pour prendre de la distance avec la puissance des moines, Kammu, l’empereur du Japon change de capitale pour l’installer à Heian, qui deviendra Kyôto, laquelle le restera jusqu’à la fin du XIX° siècle.

23 12 800

Le pape se tire d’une mauvaise passe, après être passé devant un tribunal : un an et demi plus tôt, accusé de parjure et d’adultère, il avait été bousculé : les deux accusateurs vont être déportés en France, et le procès finira par un Te Deum !

25 12 800

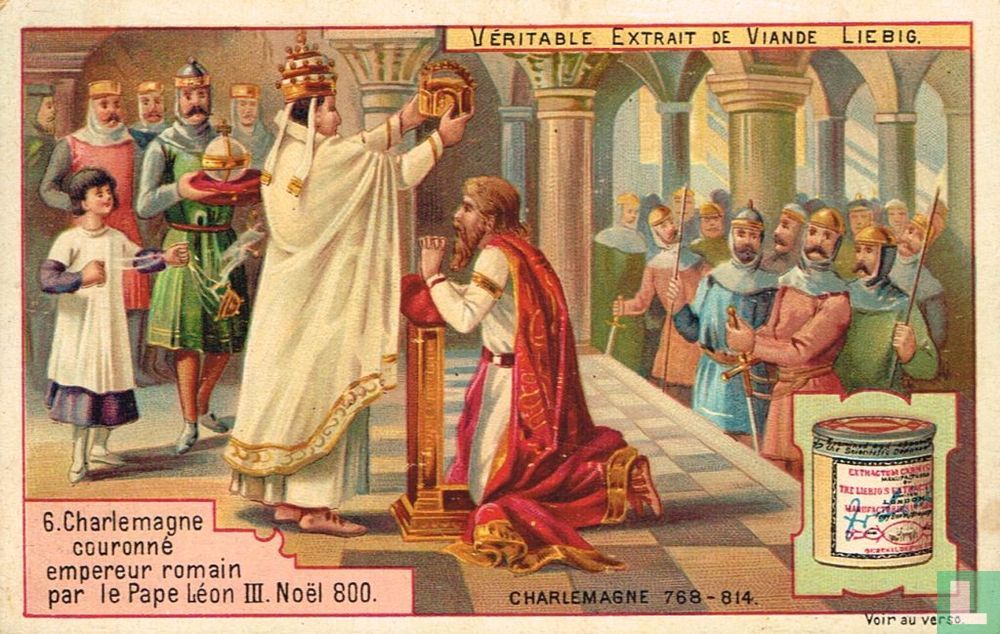

En la basilique St Jean de Latran à Rome construite par Constantin au début du IV° siècle, Charlemagne se fait sacrer empereur.

Le rituel de la cérémonie est byzantin ; y participent deux moines orientaux, l’un de rite latin, l’autre de rite grec : l’empereur bénéficie ainsi de la bienveillance du patriarche de Jérusalem, soumis à l’autorité d’Haroun al Rachid, 5° calife de la puissante dynastie abbasside, lequel, à travers moult cadeaux, entretiendra avec lui d’excellents rapports ; parmi les cadeaux, Abulahaz, un éléphant qui vivra à Aix et mourra lors d’une bataille contre les Danois. L’ennemi de l’un était le rival de l’autre : rien de tel pour créer des alliances : la dynastie omeyyade en Espagne, rivale pour Haroun al Rachid, était l’ennemie de Charlemagne, et l’empereur de Constantinople, – même si à ce moment précis le poste n’était pourvu que par une femme -, rival de Charlemagne, était l’ennemi d’Haroun al Rachid. L’un des principaux ambassadeurs de Charlemagne auprès du calife était Isaac, un Radhanite de Narbonne.

Pour ce faire, il a mis à profit des circonstances favorables : il n’y a plus d’empereur en Occident depuis le 4 septembre 476, ni en Orient, depuis qu’Irène, veuve de Léon IV mort en 780, a fait crever les yeux de son fils Constantin et l’a destitué en prenant le titre de basilissa [2].

Comme, dans le pays des Grecs, il n’y avait plus d’empereur, et qu’ils étaient sous l’empire d’une femme, il parut au pape Léon et à tous les pères qui régnaient au concile ainsi qu’à tout le peuple chrétien (de Rome) qu’il devaient donner le nom d’empereur au roi des Francs, Charles, qui occupait Rome, où toujours les Césars avaient eu l’habitude de résider, et les autres lieux d’Italie, de Gaule et de Germanie. Le Dieu Tout Puissant ayant consenti à placer ces lieux sous son autorité, il leur semblait juste que, conformément à la demande de tout le peuple chrétien, il portât, lui aussi, le titre impérial. Cette demande, le roi Charles ne voulut pas la rejeter, mais se soumettant en toute humilité à Dieu et au désir exprimé par les prêtres et tout le peuple chrétien, il reçut ce titre avec la consécration du pape Léon.

Annales de Lorsch

Après la reconquête de l’Italie par Justinien († 565), l’indépendance militaire et politique du pape est garantie par la présence en Italie d’un représentant de l’empereur byzantin, l’exarque de Ravenne, mais menacée par les envahisseurs lombards de confession arienne. Or l’équilibre s’inverse au cours du VIII° siècle : les Lombards embrassent la foi catholique et maintiennent un modus vivendi acceptable avec les papes, tandis que les Byzantins adoptent une interprétation divergente de l’orthodoxie sur l’intercession des saints, les images de dévotion et la vie consacrée – positions que Rome qualifie d’hérétiques dès 737 et qu’on connaît comme iconoclastes –. Aussitôt, les papes cherchent auprès des nouveaux maîtres francs des protecteurs de l’Église capables de remplacer les Byzantins impies. La création des États de l’Église est le premier succès concret de cette politique : conquise par les Francs sur les Lombards, vingt-deux cités forment le noyau d’un territoire perpétuellement donné à Saint Pierre dès 756 – une donation que Charlemagne, nouveau roi des Lombards, confirme au pape Hadrien en 774. La correspondance des papes avec les Carolingiens […] est tout entière traversée par ce projet pontifical d’alliance y compris contre Byzance ; elle célèbre la parfaite orthodoxie des Francs et empêche tous les mariages que les Isauriens [la dynastie isaurienne – au sud-ouest de la Cappadoce – comprit cinq empereurs de Léon III l’Isaurien en 717 au renversement d’Irène l’Athénienne en 802] envisagent avec les Carolingiens.

Marie-Céline Isaïa. Histoire Mondiale de la France, sous la direction de Patrick Boucheron et 132 auteurs encadrés par Nicolas Delalande, Florian Mazel, Yann Potin, Pierre Singaravélou. Seuil 2018

[…] La cérémonie du 25 décembre 800 consacre le succès du pape plus que celui de Charlemagne. Voici peut-être l’origine de l’amertume du roi franc, dont Éginhard dit qu’il s’était opposé à ce couronnement impérial qu’il disait qu’il ne serait jamais entré dans l’église Saint Pierre ce jour, bien que ce fût le jour d’une fête de première importance, s’il avait pu connaître à l’avance la décision du pontife

De plus, le pape Léon III, pauvre roturier, ne peut rien lui refuser : Charles l’a remis sur son trône pontifical, après une cabale qui l’en avait chassé. La basillissa Irène, que ce soit dans le cadre d’un projet de mariage avec Charlemagne ou dans celui de leurs enfants ou encore à l’occasion de ce couronnement, lui avait envoyé la tunique du Christ, alors détenue par la cour de Constantinople ; c’est d’elle que parle l’évangile de Jean au chapitre 19 : Lorsque les soldats eurent achevé de crucifier Jésus, ils prirent ses vêtements et en firent quatre parts, une pour chacun. Restait la tunique. Elle était sans couture, tissée d’une seule pièce depuis le haut. Les soldats se dirent entre eux : Ne la déchirons pas, mais tirons au sort qui l’aura. Ainsi s’accomplissait l’Écriture : Ils se sont partagé mes habits / Ils ont tiré au sort mon vêtement. Voilà ce que firent les soldats.

Charlemagne la donnera à sa fille Théodrade, abbesse du monastère bénédictin d’Argenteuil : le culte de la relique ne cessera dès lors de croître… Elle était devenue la tunique d’Argenteuil…. François I°, Henri III, Marie de Médicis, Anne d’Autriche, Richelieu vinrent s’y recueillir… jusqu’à la Révolution où Ozet, un curé passablement crétin ne trouva rien de mieux que de la couper en plusieurs morceaux pour les confier à des gens sûrs en se justifiant avec un on ne met pas tous ses œufs dans le même panier, en l’occurrence parfaitement inappropriée. En 1854, Pie IX en rajoutera une couche en matière de crétinisme en s’en faisant venir un morceau pour décorer une pièce du Vatican, et en 2004, ce sera un sous-préfet – Jean-Pierre Maurice – accoquiné avec un maire adjoint, un responsable des Monuments historiques, une experte en textiles anciens, deux spécialiste du carbone 14 (dont on sait qu’il date faux les tissus anciens) qui l’emporteront à son domicile pour l’amputer de quelques autres morceaux… la petite Histoire ne manque pas de sel.

Aujourd’hui (décennie 2010) il est avéré que les trois linges-reliques de la Passion du Christ : Suaire d’Oviedo (voir en 614), Tunique d’Argenteuil, Linceul de Turin (voir en 1502) sont tous trois porteurs d’un sang qui a le même groupe, – AB- et que les pollens associés proviennent de fleurs que l’on ne trouve en un même lieu que dans les environs de Jérusalem.

Dans une lettre apportée au pape par Angilbert, l’un de ses familiers, Charlemagne lui fait part de ses conceptions sur le partage des rôles : Moi je dirige le monde chrétien et toi, tu pries pour le succès de mes entreprises. Il enfoncera encore le clou plus tard : Nous à qui la tâche a été confiée par Dieu de guider l’Église à travers les flots déchaînés du siècle.

Liber Carolinus

Robuste, accueillant, très simple (avec un brin d’affectation) dans sa mise, il se montrait national dans ces puérilités extérieures, telles que l’attachement aux vieilles modes, qui sont comprises de la foule… Moitié soldat, moitié campagnard, il gardait les mœurs traditionnelles, voyageait de domaine en domaine avec un cortège de princes et de princesses, quelque chose comme une cour jeune, pétulante et gaie. Entre deux campagnes, on menait grande et large existence dans les villas, remplissant les journées par des chasses, des courses, des luttes, de somptueuses réceptions. Une fantaisie coûteuse, – les bâtiments – , ne semble pas avoir dépassé les ressources de ce prince qui préférait commencer une maison à l’achever. Les jardins, les pièces d’eau, les parcs étaient ces dépenses de magnificence qu’entraîne un grand État mais, quelque part dans le parc, un terrain était réservé au potager dont l’empereur réglait l’administration, qu’il entendait être fructueuse. [Le Capitulaire de Villis prescrit aux domaines royaux la culture de 94 plantes].

Dom Leclercq. Dictionnaire d’archéologie chrétienne et de liturgie.

Le saint jour de Noël, au moment où, après avoir durant la messe prié à genoux devant la confession de saint Pierre, le roi se relevait, le pape Léon lui plaça sur la tête une couronne, et tout le peuple romain l’acclama par trois fois en ces termes : À Charles, Auguste, couronné par Dieu, grand et pacifique empereur des Romains, paix et victoire ! Après ces acclamations, il fut adoré par le pontife suivant l’usage des princes d’autrefois et, au lieu du titre de patrice, on lui donna désormais celui d’empereur et auguste.

Annales royales

Le temps où l’Europe ne regardait que vers la Méditerranée est passé. Le continent n’est plus l’arrière pays de son littoral sur la mer grecque et romaine… La grande préoccupation du Carolingien, c’est maintenant ce qui se passe à l’est du Rhin. L’expansion franque emporte la Frise, la Thuringe, la Bavière, la Saxe. À la mort de Charlemagne, l’axe de l’empire est entre la Meuse et le Rhin.

Jean Favier. Les Grandes découvertes. Livre de poche Fayard 1991.

Et, pour les inconditionnels de Charlemagne qui pourraient être frustrés de l’appréciation réfléchie des propos précédents, le suivant, dithyrambique, tient de l’hagiographie. J.M. Jondot fait rarement dans la nuance.

En France, Pépin-le-Bref, fils de Charles-Martel, avoit placé sur le trône Childéric III ; il relégua, dans un monastère, ce vain fantôme qui le gênoit, et au bout de dix années se fit sacrer roi, en 752. Ainsi disparurent les Mérovingiens, après avoir fourni, l’espace de trois cent quarante et un an, quatorze monarques à la France.

Pépin, avant de ceindre le diadème s’étoit rendu formidable au dehors. Plein de reconnoissance pour le saint Siège qui l’avoit favorisé dans ses vues ambitieuses, il passa deux fois en Italie pour le défendre contre Astolphe et deux fois triompha du roi des Lombards, et délivra la ville de Rome. L’infatigable Pépin obtint des succès non moins éclatans contre les Saxons, leur imposa un tribut, en 757, les défit quelques années plus tard, repoussa les Sarrasins des provinces méridionales de la France, et mourut en 768, à l’âge de cinquante-trois ans.

Le chef de la dynastie carlovingienne paroîtroit bien plus grand à nos yeux, s’il n’eût donné le jour à Charlemagne : le sang de l’héroïsme couloit dans les veines de ce fils qui partagea les États de Pépin avec Carloman son frère. On vit dans l’antiquité un grand homme succéder à un grand homme, par exemple, Alexandre à Philippe ; mais on n’avoit point encore vu se suivre, de père en fils, quatre hommes de la trempe de Pépin d’Héristel, de Charles-Martel, de Pépin-le-Bref et de Charlemagne. Peu de familles apportèrent, en s’asseyant sur le trône, plus de titres à la reconnoissance d’une nation ; des trophées entourent de toutes parts la dynastie carlovingienne. Charlemagne, par des prodiges de valeur et de sagesse, légitima les titres que la voie des armes avoit donnés à son père ainsi qu’à son aïeul, titres qui parurent suffisans à un peuple libre et fier dont les ancêtres avoient pour coutume de regarder comme chef, le plus digne de les commander.

De sinistres nuages obscurcirent pourtant l’aurore du beau règne de Charlemagne ; la guerre étoit près d’éclater entre ce prince et son frère, lorsque la mort enleva Carloman en 771. Alors, maitre de toute la monarchie, les talens du premier se développent en liberté ; l’honneur, la gloire, la saine politique donnent une plus forte direction à la nation française. Charlemagne, sacrifiant l’amour à la politique, répudie la fille de Didier, roi des Lombards, franchit les Alpes, vole en Italie, bat les Lombards, assiège leur roi dans Pavie, force cette ville de se rendre, ainsi que le malheureux Didier auquel il fit, dit-on, crever les yeux ; acte de férocité qui déshonore le vainqueur, si toutefois il est vrai qu’il l’ait exercé.

[…] Charlemagne remplit l’Univers du bruit de ses exploits et de sa sagesse ; son histoire, à peu de chose près, est l’histoire de l’Europe. Par la force de son génie, il suppléa à la faiblesse d’esprit de la nation, et lui donna l’essor ; il la ravit un moment à elle-même, à l’ignorance, à la barbarie, pour l’élever à la hauteur de ses conceptions, et lui procurer l’empire de l’Occident. Principe et âme de toutes les grandes actions, de lui seul procède la gloire dont les Français se couvrirent à cette époque : au milieu des phénomènes de ce siècle, il est lui-même le phénomène le plus étonnant ; ce fut le seul monarque constamment heureux.

Les quarante-six années du règne de Charlemagne, ne formèrent qu’un long enchaînement de victoires et de prospérités. Apaiser de fréquentes révoltes, battre les Grecs débarqués en Italie, punir la perfidie de quelques alliés, furent les principales actions qui signalèrent les premières années de son gouvernement ; marchant de conquêtes en conquêtes, il subjugua l’Allemagne, prit Vienne, détruisît la nation entière des Avares, fit de la Hongrie une solitude, et s’avança jusqu’au Raab, cette rivière sur les bords de laquelle les descendans de ces mêmes Français battirent les Turcs, sous Louis XIV.

Charlemagne parut en 792 au concile de Francfort, comme un second Constantin, au milieu de trois cents évêques, dans toute la pompe et dans tout l’appareil de sa puissance. En 800 appelé une seconde fois en Italie par le pape Léon III, il se laissa proclamer empereur d’Occident, et ce nouveau titre qui n’ajoutoit rien à sa puissance, ne fit qu’augmenter le respect pour sa personne. Placé sur un trône au pied duquel fléchissoient toutes les nations de l’Europe, de l’Océan à la Baltique, ce grand monarque, maître de lui-même, sut conserver la simplicité de ses mœurs, trouva le temps de jeter un regard sur toutes les parties de l’administration publique, encouragea l’étude des lettres, et composa un grand nombre de sages loix. La diversité de ses occupations sera toujours un sujet d’étonnement ; ce puissant souverain d’une partie du monde, régloit les plus petits détails de ses affaires domestiques, avec la même intelligence, la même sagacité que celles de son vaste empire. Il ne fut point à l’abri des passions, et son amour pour les femmes nuisit souvent à sa gloire et aux intérêts de son ambition. Père trop indulgent, il ferma les yeux sur le désordre de ses filles, et leur pardonna des fautes dont lui-même, à la vérité, n’étoit pas exempt.

Son épouse, la hautaine Fastrade, causa de vifs chagrins à Charlemagne : malheureux dans l’intérieur de sa famille, il faillit tomber sous le couteau du parricide Pépin-le-Bossu auquel il eut la magnanimité de pardonner. Les Danois, huit années avant la mort de ce grand roi, ayant tenté un débarquement sur les côtes de France, furent obligés de se rembarquer précipitamment.

[…] Charlemagne éclaira l’Occident, par les lumières naturelles de son génie : à l’exemple des Abassides, il encouragea, dans ses États, l’élude des sciences, rassembla les savans auprès de sa personne, et forma dans son palais, une espèce d’académie dont il régloit les opérations ; mais les esprits n’étoient pas aussi bien préparés qu’en Orient à recevoir des semences aussi précieuses d’instruction : les efforts de Charlemagne furent inutiles, et il ne put rappeler les muses en France ; elles ne firent que jeter des regards languissans sur cette contrée. Presque tous les savans, si nous en jugeons d’après Alcuin, le plus célèbre d’entre eux, étoient des espèces de barbares qui prirent les noms les plus imposans de l’antiquité, parce qu’effectivement ces accadémiciens n’avoient pas assez de mérite pour rendre illustres leurs propres noms.

Charlemagne fut donc, à cette époque, le seul homme extraordinaire parmi les Français, et l’éclat de ses éminentes qualités rejaillit sur la nation entière : toute l’attention doit se concentrer dans ce prince qui est lui-même, en Occident, au-dessus de son siècle.

Après la mort d’un si grand empereur, cette foible lueur littéraire disparut ; l’indifférence, la stérilité accablèrent l’esprit humain qui, pliant sous les efforts de l’ignorance et de la barbarie conjurées, reprit ses teintes sombres, tomba dans l’assoupissement, et se perdit dans le bruit sinistre des guerres civiles qui suivirent le règne de Charlemagne. On serait tenté de croire que des loix sont prescrites aux sciences, et qu’à l’exemple de la nature, elles ont leurs diverses saisons : ici, c’est un long hiver qui va les flétrir, et qui durera jusqu’à l’époque de la chute du trône de Byzance, avec quelques beaux jours durant cet immense espace de temps. Si l’esprit humain n’a plus auprès du Bosphore son activité accoutumée, si de sanglantes révolutions l’effraient et le ternissent, cependant il se soutient encore au milieu des ruines et du fracas des révolutions ; les muses sacrées et profanes continuent à répandre, chez les Grecs, quelques étincelles assez vives dans la nuit épaisse qui enveloppe de nouveau presque tout l’Occident.

M.E. Jondot. Tableau historique des nations. 1808

Sacre de Charlemagne, dans Chroniques de Jean Fouquet

donc, si Charlemagne se portait comme un charme, c’est parce qu’il prenait tous les matins son bouillon d’extrait de viande Liébig…. on nous cache tout, on ne nous dit rien.

Pour construire une abbaye à Aniane, (il tient le terrain de son père le comte de Maguelone) Benoît, habile [3] réformateur des Bénédictins avec le Codex Regularum, obtient l’autorisation d’aller se servir à Nîmes sur les monuments romains, les arènes essentiellement. Charlemagne va s’attacher à orienter les monastères vers des fonctions relativement semblables à celles du clergé séculier : ainsi en témoigne son ancien conseiller, l’Anglais Alcuin, natif d’York, qui lui écrit depuis sa retraite de Saint Martin de Tours :

Pour me conformer à vos exhortations et à votre volonté, je m’efforce ici, sous les toits de St Martin, à fournir aux uns le miel des Saintes Écritures ; d’autres, je m’applique à les enivrer du vieux vin des antiques disciplines ; pour d’autres, c’est des premiers fruits des subtilités grammaticales que je commence à les nourrir ; à certains, je tente de faire comprendre le cours des astres.

Lequel Alcuin était la principale autorité de l’Académie du Palais où des esprits déjà instruits pouvaient se perfectionner par les entretiens de savants renommés : l’école qu’a inventé ce sacré Charlemagne n’était guère plus que cela : celle de France Gall et de tant d’autres est en fait une légende montée 80 ans plus tard par l’abbé de Saint-Gall, Nokter le Bègue, qui a fait d’une louable intention qui connut quelques réussites locales, un succès général qui est loin d’avoir existé. Et Charlemagne, en dépit de louables efforts, s’il parvint à lire, à apprendre des langues étrangères, resta incapable d’écrire.

De cette activité intellectuelle – très axée sur la copie des textes anciens – nous viendra le beau caractère d’écriture qu’est la Caroline, dont la lisibilité et l’élégance supplanteront la lettre majuscule gothique. Le passage à l’imprimerie la débaptisera pour la nommer : caractère romain. Il s’agissait surtout de faciliter le travail du copiste et d’économiser le parchemin. L’alphabet que nous appelons romain est en réalité celui d’Alcuin. Il en va de même à Byzance où l’écriture exclusivement en majuscule, dite onciale, le cède à la minuscule cursive.

Je te montrerai tout ce que l’art d’écrire a de pénible et de pesant. Il obscurcit la vue [4], courbe le dos, brise les côtes et le ventre et endolorit les reins : le dégoût envahit le corps tout entier.

Commentaire de Beatus, copiste sur l’Apocalypse, fin XI°, début XII°.

Quelques aperçus des Propositions pour aiguiser des jeunes conçues par Alcuin, dans la discipline des mathématiques. Ces jeux de mathématiques récréatives étaient ce que nous nommons aujourd’hui des problèmes linéaires avec une ou plusieurs inconnues, des problèmes de géométrie et des problèmes de transport, appelant une déduction logique. Ces derniers, nouveaux dans l’Empire, venaient peut-être de la tradition anglo-saxonne née autour de Bède le Vénérable, à l’école duquel avait été formé Alcuin. Seules sont écrites les questions, les réponses sont en note de bas de chapitre :

Le loup, la chèvre et le chou :

Un homme doit traverser un fleuve. Cependant, sa barque ne peut porter qu’une personne et un animal ou un objet. Il a, avec lui, un loup, une chèvre et un chou. Combien de fois doit-il traverser le fleuve et comment doit-il charger la barque, sachant que certaines paires ne doivent en aucun cas rester seules ensemble sur la rive car le loup mangerait la chèvre et la chèvre le chou. [5]

100 cochons, [venu de Chine via les Indes]

Comment acheter 100 cochons avec 100 deniers, sachant qu’un verrat coûte 10 deniers, une truie 5 deniers et un cochonnet un demi-denier ?[6]

Des colombes sur une échelle, [problème connu aussi avec comme intitulé la formule des sommes de Gauss].

Combien de colombes se trouvent sur une échelle de cent échelons, si le premier échelon porte une colombe, le deuxième deux, le troisième trois, etc ? [7]

L’homme et ses 300 cochons :

Un homme a 300 cochons et demande à les abattre tous en tuant un nombre impair tous les jours pendant trois jours. Comment faire ? [8]

*****

Le statut du paysan était plus indécis que ce que nous apprit l’école de la République sur le servage :

En immense majorité, les paysans de France, dont nous sommes tous issus, n’ont jamais été des serfs, mais des hommes de condition indécise, sorte de demi-libres, puis de condition vraiment libre, franche, dès la fin des temps carolingiens.

Ferdinand Lot

Entre statut juridique et niveau de vie, il n’y avait nullement correspondance : des paysans libres (il y en avait encore) étaient pauvres, des serfs riches.

Georges Duby

Le pape condamne les notions pythagoriciennes de sphéricité de la Terre.

vers 800

La civilisation maya est à son apogée tant sur le plan démographique que de la civilisation : pendant deux siècles, on a défriché les forêts, bâti des pyramides, sculpté des stèles sans compter ; la ville de Tikal, dans l’actuel Guatemala, compte à peu près 200 000 habitants ! Cette civilisation connaît maintenant un début de déclin qui va aller s’accélérant : les besoins de la population ont entraîné une déforestation, – leur culture du maïs sur brûlis impose des jachères de dix ans pour deux ou trois ans de production – une érosion des sols, l’eau a été mal gérée en dépit de la construction d’un complexe réseau de drains et d’immenses réservoirs souterrains d’eau de pluie,… autant d’éléments qui vont conduire à la pénurie alimentaire. Il est aussi très probable que la coercition exercée sur la population pour la construction de ces temples colossaux, – on peut parler de travaux forcés – a entraîné des révoltes : on trouve dans le Peten, au sud du Yucatan, des statues décapitées, des temples détruits intentionnellement, d’autres incendiés ou ensevelis, donc une manifeste volonté de destruction ; mais, venant de qui ? Des populations elles-mêmes, ou bien d’un agresseur extérieur ? On ne le sait toujours pas aujourd’hui.

On estime qu’en 910, près de 90 % de la population aura disparue. Il y eut aussi beaucoup plus de métissage, par une immigration de Nahuas en provenance des plateaux mexicains. On a pu déceler trois grandes sécheresses : 810, 850 et 910, sans être à même de déterminer si les Mayas sont responsables ou simplement victimes, de ces sécheresses.

Cette déforestation a libéré les terres acides qui ont ensuite contaminé les vallées fertiles, tout en affectant le régime des pluies. Finalement, entre 790 et 910, la civilisation maya du Guatemala, qui connaissait l’écriture, l’irrigation, l’astronomie, construisait des villes pavées et des temples monumentaux, avec sa capitale, Tikal, de 60 000 habitants, disparaît. Ce sont 5 millions d’habitants affamés qui quittent les plaines du sud, abandonnant cités, villages et maisons. Ils fuient vers le Yucatan, ou s’entre-tuent sur place.

[…] L’examen de l’agriculture maya est tout particulièrement important pour notre propos. Celle-ci était fondée sur des cultures domestiquée au Mexique – en particulier le maïs et les pois, par ordre d’importance. Pour l’élite aussi bien que pour le commun, le maïs formait au moins 70 % du régime alimentaire, comme on a pu le déduire d’analyses isotopiques effectuées sur des squelettes mayas. Leurs seuls animaux domestiques étaient le chien, la dinde, le canard et une abeille dépourvue de dard produisant du miel ; leur plus importante source de viande sauvage était le cerf qu’ils chassaient, plus le poisson sur certains sites. Cependant les rares os d’animaux présents sur les sites archéologiques mayas suggèrent que la quantité de viande disponible était faible. La venaison était surtout un plat de luxe pour l’élite.

On croyait auparavant que l’agriculture maya reposait sur des brûlis : on défriche et on brûle la forêt, on fait pousser des cultures dans les champs ainsi créés pendant une ou plusieurs années, jusqu’à ce que le sol soit épuisé ; puis on abandonne le champ pour une longue période de jachère de quinze à vingt ans jusqu’à ce que la repousse de la végétation restaure la fertilité du sol. Puisque, dans ce système, la plus grande partie des champs est en jachère, ils ne peuvent supporter qu’une densité démographique modeste. Ainsi, les archéologues ont eu la surprise de découvrir que la densité de la population maya ancienne, estimée d’après le nombre de fondations de fermes en pierre, était souvent bien plus élevée que ce système agricole ne pouvait le supporter. Les valeurs réelles font l’objet de discussions et divergent évidemment selon les régions, mais les estimations souvent citées vont de quatre-vingts à deux cent quatre-vingt-dix habitants au kilomètre carré, peut-être même cinq cent quatre-vingts. (À titre de comparaison, même aujourd’hui, les pays d’Afrique dont la densité de population est la plus élevée, le Rwanda et le Burundi, ont respectivement une densité de deux cent quatre-vingt-dix et de deux cent seize habitants environ au kilomètre carré. Les anciens Mayas connaissaient donc le moyen de développer la production agricole au-delà de ce qui était possible dans le cadre du système des brûlis.

Dans beaucoup de régions mayas, on trouve des restes de structures agricoles visant à accroître la production, comme des terrasses placées sur les collines pour retenir les sols et l’humidité, des systèmes d’irrigation, des fossés de canaux et des champs drainés ou surélevés. Ces derniers systèmes, qui sont testés ailleurs dans le monde et dont la construction exige beaucoup de travail, mais qui permettent en retour une augmentation de la production alimentaire, impliquent de creuser des canaux pour drainer une zone mise en eau, de mettre de l’engrais, de hausser le niveau des champs entre les canaux en amassant de la boue et des jacinthes d’eau de draguer des canaux dans les champs afin d’empêcher qu’ils ne soient inondés. Outre la récolte des cultures poussées sur les champs surélevés, les agriculteurs trouvent dans les poissons et les tortues sauvages des canaux une alimentation additionnelle. Cependant, dans d’autres régions mayas, comme les villes de Copân et de Tikal, bien étudiées, on n’a guère retrouvé de preuves archéologiques de terrasses, d’irrigation, de systèmes de champs surélevés ou drainés. Leurs habitants devaient recourir à des pratiques qui n’ont laissé aucune trace visible pour les archéologues afin d’augmenter la production alimentaire ; ils utilisaient des paillis, inondaient les champs, raccourcissaient le temps de jachère, labouraient le sol pour restaurer sa fertilité ou, dans les cas extrêmes, ne pratiquaient pas la jachère et faisaient des récoltes chaque année, voire deux fois par an dans les zones humides.

Les sociétés socialement stratifiées, comme la société américaine et européenne contemporaine, disposent d’agriculteurs, qui produisent de la nourriture, et de non-agriculteurs, comme les bureaucrates et les soldats, qui consomment les surplus que produisent les agriculteurs. Le nombre de consommateurs non productifs dépend de la productivité agricole de la société. Aux États-Unis aujourd’hui, l’agriculture étant extrêmement efficace, les agriculteurs ne représentent que 2 % de la population et chacun peut nourrir en moyenne cent vingt-cinq autres personnes […]. L’agriculture de l’Égypte ancienne, bien que moins efficace que l’agriculture mécanisée moderne, l’était toutefois assez pour qu’un paysan égyptien produise cinq fois plus que la nourriture qui lui était indispensable ainsi qu’à sa famille. Mais un paysan maya ne pouvait produire que le double de ses besoins et de ceux de sa famille. 70 % au moins des Mayas étaient des paysans. C’est la raison pour laquelle l’agriculture maya s’est heurtée à plusieurs limites.

Premièrement, elle procurait peu de protéines. Le maïs, de loin la culture dominante, a un contenu en protéines plus faible que le blé ou l’orge du Vieux Continent. Les rares animaux domestiques comestibles que j’ai mentionnés n’étaient pas très gros et donnaient moins de viande que les vaches, les moutons, les porcs et les chèvres du Vieux Continent. Les Mayas dépendaient d’un éventail plus restreint de cultures que les agriculteurs des Andes (lesquels, outre le maïs, connaissaient la pomme de terre, les quinoas riches en protéines, maintes autres plantes et les lamas pour la viande) et plus limité que les diverses cultures de la Chine et de l’Eurasie occidentale.

Une autre limite tenait au fait que la culture maya du maïs était moins intensive et moins productive que les chinampas aztèques (type très productif d’agriculture sur champs surélevés), que les champs surélevés de la civilisation tiahuanaca dans les Andes, ou l’irrigation des Moches sur la côte du Pérou, pour ne rien dire des champs labourés par des charrues tirées par des animaux presque partout en Eurasie.

Une autre limite venait du climat humide, qui rendait difficile le stockage du maïs plus d’un an, alors que les Anasazis vivant sous le climat sec du sud-ouest des États-Unis pouvaient le conserver trois ans.

Enfin, à la différence des Indiens des Andes avec leurs lamas et des peuples du Vieux Continent avec leurs chevaux, bœufs, ânes et chameaux, les Mayas ne disposaient pas de moyen de transport ou de labour animal. Dans tout le pays, les transports s’effectuaient à dos de porteurs. Si vous envoyez un porteur chargé d’une cargaison de maïs aux côtés d’une armée en campagne, une partie de cette cargaison doit nourrir le porteur lui-même durant le voyage aller mais aussi retour, ce qui ne laisse qu’une partie de la cargaison pour alimenter l’armée. Plus le trajet est long, moins les besoins du porteur laissent de cargaison disponible. Au-delà de quelques jours de marche à une semaine, il n’est plus intéressant économiquement d’envoyer des porteurs approvisionner l’armée ou les marchés. Ainsi, la productivité modeste de l’agriculture des Mayas et leur manque d’animaux de trait ont gravement limité la durée et la distance possibles de leurs campagnes militaires.

Nous sommes habitués à penser que le succès militaire est déterminé par la qualité de l’armement et non par l’approvisionnement alimentaire. L’histoire des Maoris, premier peuple à s’être installé en Nouvelle-Zélande, donne un exemple très clair de la façon dont des améliorations introduites dans l’approvisionnement en nourriture peuvent favoriser le succès militaire. Traditionnellement, les Maoris se livraient régulièrement des guerres féroces entre tribus voisines. Ces guerres étaient limitées par la productivité modeste de leur agriculture, dont la principale culture était la patate douce. Il n’était pas possible de faire pousser assez de patates douces pour nourrir l’armée en campagne pendant une longue période ni sur une longue distance. Lorsque les Européens sont arrivés en Nouvelle-Zélande, ils ont apporté la pomme de terre, ce qui a considérablement augmenté la production maori après 1815. Les Maoris purent désormais faire pousser assez de nourriture pour approvisionner les armées au combat pendant de nombreuses semaines. Il en est résulté dans l’histoire maori une période de quinze ans, de 1818 à 1833, au cours de laquelle les tribus qui avaient acquis la pomme de terre et des armes à feu auprès des Anglais menèrent des raids pour en attaquer d’autres situées à des centaines de kilomètres et qui ne disposaient ni de l’un ni de l’autre. Ainsi, la productivité de la pomme de terre a supprimé les limites qui pesaient auparavant sur la conduite des guerres chez les Maoris, semblables à celles que la faible productivité de la culture du maïs imposait aux Mayas.

Ces questions d’approvisionnement alimentaire pourraient contribuer à expliquer pourquoi la société maya est restée divisée en petits royaumes qui étaient perpétuellement en guerre les uns avec les autres et qui ne se sont jamais unifiés pour devenir de vastes empires comme l’empire aztèque de la vallée du Mexique (nourri grâce à ses chimpanas et autres formes d’agriculture intensive) ou l’empire inca des Andes (nourri grâce à diverses cultures transportées par les lamas sur des routes bien construites). Les armées et les bureaucraties mayas sont restées réduites et incapables de monter de longues campagnes sur de longues distances. […] Beaucoup de royaumes mayas n’avaient qu’une population de vingt-cinq à cinquante mille personnes, et aucun de plus d’un demi-million, dans un rayon de deux à trois jours de marche du palais royal. […] Du haut des temples de certains royaumes, il était possible d’apercevoir ceux du royaume le plus proche. Les villes mayas restaient petites (la plupart du temps moins de deux ou trois kilomètres carrés). On était donc loin des populations nombreuses et des grands marchés de Teoti-huacân et de Tenochtitlân dans la vallée du Mexique ou de Chan-Chan et de Cuzco au Pérou. Aucune preuve archéologique n’atteste que le stockage et le négoce alimentaires étaient gérés par le roi comme dans la Grèce et la Mésopotamie ancienne.

La terre des Mayas fait partie de l’antique région culturelle plus vaste qu’on appelle la Mésoamérique. Elle s’étendait approximativement du Mexique central au Honduras et constituait (avec les Andes en Amérique du Sud) l’un des deux centres d’innovation du Nouveau Monde avant l’arrivée des Européens. Les Mayas avaient beaucoup en commun avec les autres sociétés mésoaméricaines, pas seulement par ce qu’ils possédaient, mais aussi par ce qui leur faisait défaut. Par exemple, ce qui étonnera les Occidentaux dont les attentes sont marquées par les civilisations du Vieux Continent, les sociétés mésoaméricaines ne disposaient pas d’outils de métal, de poulies et autres machines, de roues (sauf par endroits en guise de jouets), de bateaux à voile et d’animaux domestiques de trait assez grands pour porter des paquets ou tirer une charrue. Tous les grands temples mayas furent construits avec des outils en pierre et en bois, et grâce à la seule puissance musculaire humaine.

De nombreux ingrédients de la civilisation maya venaient d’ailleurs en Mésoamérique. Par exemple, l’agriculture mésoaméricaine, les villes et l’écriture étaient apparues hors du territoire maya, dans les vallées et les plaines côtières de l’Ouest et du Sud-Ouest, où le maïs, les pois et les agrumes avaient été domestiqués et étaient devenus des composantes importantes de l’alimentation quotidienne vers 3 000 avant J.C. ; où la poterie était apparue aux environs de 2 500 avant J.C. ; les villages vers 1 500 avant J.C, les villes vers 1 200 avant J.C. chez les Olmèques ; l’écriture chez les Zapotèques d’Oaxaca aux environs de 600 avant J.C. ou plus tard ; et les premiers États vers 300 avant J.C. Deux calendriers complémentaires, un calendrier solaire de trois cent soixante-cinq jours et un calendrier rituel de deux cent soixante jours, étaient aussi apparus hors du territoire maya. Les autres éléments de la civilisation maya furent inventés, perfectionnés ou modifiés par les Mayas eux-mêmes.

Sur le territoire maya, les villages et la poterie sont apparus aux environs de 1 000 avant J.C. ou plus tard, les constructions importantes vers 500 avant J.C. et l’écriture aux environs de 400 avant J.C. Tous les écrits mayas anciens qui ont été préservés, soit un total d’environ quinze mille inscriptions, figurent sur de la pierre ou des poteries et traitent seulement des rois, des nobles et de leurs conquêtes. Aucune mention n’est faite de gens ordinaires. Lorsque les Espagnols sont arrivés, les Mayas utilisaient encore du papier en écorce revêtu de plâtre pour écrire des livres. Les quatre à avoir échappé aux bûchers de l’évêque Landa se trouvaient être des traités d’astronomie et de comput. Les anciens Mayas avaient des livres d’écorce, souvent représentés sur leurs poteries, mais seuls des lambeaux ont survécu dans certaines tombes.

[…] La période dite classique de la civilisation maya commence au baktun 8, aux environs de 250 après J.C, lorsque apparaissent des preuves des premiers rois et dynasties. Parmi les glyphes (signes écrits) figurant sur les monuments mayas, les spécialistes de l’écriture en ont reconnu quelques dizaines, chacun concentré dans sa propre zone géographique et considéré désormais comme ayant approximativement le sens de dynasties et de royaumes. Outre les rois qui avaient leurs propres glyphes nominaux et leurs palais, beaucoup de nobles en avaient aussi. Dans la société maya, le roi faisait également fonction de grand prêtre : il avait la responsabilité des rituels astronomiques et calendaires, c’est-à-dire d’apporter la pluie et la prospérité, qu’il affirmait avoir le pouvoir surnaturel d’offrir en vertu de ses relations familiales prétendues avec les dieux. Autrement dit, il existait un quiproquo tacite : les paysans supportaient le mode de vie luxueux du roi et de sa cour, lui fournissaient maïs et venaison, et lui construisaient des palais parce qu’il leur avait implicitement fait de grandes promesses de fertilité.

À partir de 250 après J.C, la population maya (évaluée au nombre de sites archéologiques attestés de maisons), le nombre de monuments et de bâtiments, ainsi que celui des dates figurant sur les monuments et les poteries, ont augmenté de façon quasi exponentielle pour culminer au VIII° siècle après J.C. Les plus grands monuments ont été érigés vers la fin de la période classique. Trois de ces indicateurs marquant une société complexe ont décliné au cours du IX° siècle, jusqu’à la dernière date connue sur un monument, pendant le baktun 10, en l’an 909 après J.C. Ce déclin de la population, de l’architecture et du calendrier constitue ce que l’on appelle l’effondrement des Mayas classiques.

Jared Diamond. Effondrement. Gallimard 2005

La civilisation maya, comme, plus tard, celles des Aztèques et des Incas, ne dépassera pas sur le plan technique le stade néolithique : l’absence de la roue et de la métallurgie du fer s’explique par celle des animaux domestiques de trait : les Américains du paléolithique avaient chassé et détruit la plupart des grands mammifères, et ne laissèrent à leurs descendants que des espèces sauvages – lamas, guanacos -, inadaptés à la traction [9]. Le décollage technique et économique d’une société est directement lié au passage d’une agriculture uniquement humaine à la traction animale :

Les mouvements humains sont naturellement des mouvements de va-et-vient alternatifs. C’est l’animal de trait qui fournit un mouvement continu et c’est lorsqu’on a appris à utiliser ce mouvement que l’on a pu utiliser l’énergie hydraulique.

André-Georges Haudricourt. L’origine des techniques.

L’Amérindien n’a pas eu d’animaux de charge – sauf le lama des Andes – et n’a jamais utilisé la roue pour ses transports. Il n’a connu ni le tour à potier – ce qui ne l’a pas empêché d’être un merveilleux céramiste – ni le blé, ni l’orge, ni le seigle, ni le verre, ni le fer. Il n’a employé le cuivre et le bronze que tardivement ; tout démontre qu’il a inventé pour son compte la métallurgie de l’or et de l’argent, puis celle des métaux utilitaires mentionnés plus haut. Le Mexique est demeuré jusqu’à la fin au stade néolithique, le métal ne jouant qu’un rôle latéral et d’appoint, ou de luxe. L’Indien n’a connu aucun des systèmes d’écriture pratiqués en Asie ou en Europe, ni les spéculations astrologiques ou mathématiques de l’ancien monde.

En revanche, il a su créer, à partir des espèces sauvages de son continent, une des céréales les plus importantes de l’humanité, le maïs ; des tubercules nourriciers comme le manioc des régions chaudes et surtout la pomme de terre des Andes ; des plantes vivrières secondaires mais non dénuées de valeur comme l’amarante et la sauge du Mexique, la quinoa – riz sylvestre – du Pérou. Il a élevé le chien, le dindon, le canard, les abeilles. On lui doit le caoutchouc, le tabac, la coca, le cacao. En Amérique moyenne, il a inventé des systèmes d’écriture hiéroglyphique complexes, sans aucun rapport avec ceux de notre vieux continent, des calendriers étonnants de précision, des méthodes de calcul extrêmement perfectionnées. Les Indiens d’Amérique ont su édifier de grandes villes comme Tenochtitlan ou Cuzco, bâtir des monuments énormes et harmonieux, décorer leurs murailles de bas-reliefs et de fresques, écrire des livres rituels et historiques. Ils ont su également organiser des États puissants et policés, en tout comparables à ceux de notre antiquité orientale.

Jacques Soustelle. Les origines de l’Amérique précolombienne 1956

Le plus étonnant pour les Occidentaux reste l’absence de la roue à ce stade d’évolution de la culture américaine, d’autant qu’on a retrouvé des jouets à roulettes et des disques percés à usage sportif. Et la méconnaissance de la roue implique l’absence de chars et chariots, première utilisation traditionnelle de la roue dans les différentes civilisations, de même que celle de rouets, de tours, de moulins, d’engrenages, etc. En un mot, aucune machine ne peut voir le jour sans la roue. Pour imaginer les raisons de ce blocage, il convient de concevoir le système technique dans son ensemble. On constate en effet que l’avènement de la roue en Occident a suivi la domestication d’animaux de trait : comme la voiture ne se conçoit pas sans la route, la roue ne se conçoit pas sans l’animal.

Bruno Jacomy. Une histoire des techniques. Seuil 1990

Chichen Itza

Copân, Honduras

Cacaxtla, au Mexique

Dans la 1° pièce de Bonampak

Dans les années 2000, le Lidar va bouleverser nos connaissances sur le monde des Mayas, leur donnant une dimension insoupçonnable quelques décennies plus tôt. Lidar – Light Detection and Ranging – est un rayon laser embarqué sur un avion, qui balaie le sol à très haute fréquence et qui, couplé à un GPS de haute précision, permet de détecter tous les détails au sol, y compris sous un épais couvert forestier ; il donne les latitude, longitude et altitude, de millions de points. Il est prévu de faire bénéficier l’ensemble de la France métropolitaine de cette couverture en 2024, 2025.

En rouge, les différentes zones archéologiques survolées par le LiDAR, au nord de la région du Péten (Guatemala) : El Zotz, La Corona-Achiotal, Holmul, Naachtun, Uaxactun, Xultun-San Bartolo, Tikal, El Peru-Waka et El Tintal. © PACUNAM (Patrimonio Cultural y Natural Maya)

Les chercheurs ont ainsi découvert l’existence de plusieurs centres urbains, de systèmes d’irrigations sophistiqués et de réalisations telles que des chaussées surélevées pouvant être utilisées pendant la saison des pluies. Ils ont aussi pu pointer plus de 60 000 structures individuelles, qu’il s’agisse de maisons isolées, de réservoirs ou de fortifications. Une pyramide de 30 m de haut – précédemment identifiée comme une colline -, a même été détectée à Tikal, pourtant l’une des villes les plus étudiées et visitées du monde maya ! Dans certains cas, les centres urbains connus se sont révélés 40 fois plus vastes que ne le montraient les cartes existantes, y compris plusieurs complexes monumentaux considérés auparavant comme des sites distincts. Quand, sur le terrain, on peine à se faire un chemin pour accéder à ce qu’a vu le Lidar, on est certain que nous ont précédé les voleurs, les pilleurs… toujours… partout ! Le Lidar va certainement contribuer à révolutionner l’étude de la colonisation et de la démographie des Mayas. Mais nous n’en sommes qu’au stade préliminaire pour établir de jolies cartes 3D. Pas encore celui d’avoir des résultats solides sur les architectures, la démographie ou encore le fonctionnement de ces sociétés. […] Naachtun, le nom d’un important centre maya situé dans la région du Péten et le bassin d’El Mirador, a bénéficié de cette technologie qui a parmi d’étendre le territoire d’investigation à 140 km², soit 70 fois la zone d’étude abordée jusque-là. 12 000 structures de toutes périodes y ont été repérées ! Soit une densité d’occupation supérieure à tout ce qu’ils pouvaient imaginer. Finalement, seules les zones marécageuses seraient exemptes de vestiges. Des réseaux de canaux et des bassins dont on ne soupçonnait même pas l’existence ont été révélés. Si l’on compare ces résultats à l’ensemble des sites mayas qui ont aussi fait l’objet de cette couverture Lidar, il ressort que Naachtun, par sa densité de structures, est désormais comparable à la grande Tikal !

Sciences et Avenir du 5 février 2018

802

Le roi Jayavarman II, s’autoproclame chakravartin, empereur du monde et déclare ainsi son indépendance vis-à-vis de Java. Il installe sa capitale sur le promontoire du Kulen, plateau de grès de 25 km sur 15 km, qui approvisionne en eau Angkor, à 40 km de là, par la rivière Kbal Spean : c’est Mahendraparvata, capitale du Grand Indra, maître de la foudre et des orages, dieu du panthéon hindou vénéré par les anciens Khmers, et dont le véhicule est l’éléphant. C’est la fondation de l’empire khmer. Trente sanctuaires sont identifiés sur le plateau, des fours à céramique, cinq grands réservoirs. On doit cette découverte à Jean-Baptiste Chevance, jeune archéologue qui utilisera dans les années 2000 un Lidar.

Vishnou en bronze dans le temple Mebon occidental. Musée de Phnom-Penh.

Pancha Rathas dans le sud de l’Inde, taillé dans un seul bloc de granit il y a 1 300 ans. Ces structures, version en pierre d’anciens temples en bois, n’ont jamais été consacrées.

803

Guilhem, comte de Toulouse, prend Barcelone, qui devient ainsi une marche de l’empire : les germes de ce qui deviendra un jour la Catalogne sont semés. Sa mère était sœur du roi Pépin le Bref, fils de Charles Martel, père de Charlemagne, et lui-même avait été élevé à la cour du roi, en Bourgogne, nommé par Charlemagne à la tête du comté de Toulouse, le nom de Guillaume devenant alors Guilhem. Trois ans plus tard il se retirera [10], se faisant moine chez les bénédictins réformés par son ami Benoît d’Aniane, (auparavant Witiza le Wisigoth) et deviendra vite ermite dans le val de Gellone, qui deviendra par la suite, en son hommage, Saint Guilhem le Désert [11].

l’Infernet

Guilhem, par Jean du Puy XV° siècle

L’extrémité nord ouest de l’Espagne, les royaumes des Asturies et Leon sont devenus, de par la puissance des Sarrasins, le seul réduit encore catholique du pays… de quoi enflammer une foi bien mise à mal sans être pour autant persécutée. L’ermite Pelayo, vivant près de l’actuel sanctuaire de St Jacques de Compostelle, voit des lueurs naître d’un monticule. Un songe l’avertit qu’il s’agit du tombeau de l’apôtre : le besoin qu’avait l’Espagne d’un étendard pour tenir tête face aux Maures fit de cette histoire gentillette une épopée nationale : 31 ans plus tard, à la bataille de Clavijo, Saint Jacques apparaît au plus fort de la bataille : il devient alors le Matamore – le tueur de Maures -. Naîtra de là à peu près 150 ans plus tard un des plus grands pèlerinages européens. Alphonse II fait édifier une église. Alphonse III en fera construire une autre, consacrée en 899.

815

En concile, Léon V l’Arménien fait de nouveau proscrire les Icônes, ouvrant ainsi la seconde phase de la querelle iconoclaste, qui ne prendra fin qu’en 842. Cette querelle provoquera de chaque coté un important développement culturel, chacun allant rechercher dans les Écritures Saintes de quoi conforter ses arguments. Déjà lieu de pèlerinage pour bien des chrétiens se rendant à Jérusalem, le monastère de Sainte Catherine dans le Sinaï va devenir un refuge pour de nombreuses icônes apportées par des moines de Constantinople fuyant la querelle des images.

La succession de Léon V ne va pas manquer de piquant et de cruauté : Michel le Bègue, pour avoir conspiré contre lui, avait été emprisonné et aurait dû être brûlé vif la veille de Noël ; l’impératrice obtint un sursis, mais ce saint jour fut profané par un régicide. Michel, du fond de sa prison, eut l’audace de briguer la pourpre impériale, et le singulier bonheur de réussir. Ses complices, dans la crainte d’être dénoncés, assassinèrent Léon l’Arménien, au moment qu’il entonnoit une antienne dans la chapelle impériale : ainsi mourut ce prince, violent persécuteur de la religion, mais grand capitaine, homme ferme, homme actif, intrépide, en un mot, tel qu’il le fallait pour repousser les Bulgares, et vaincre leur roi Crum qui, pour le courage, l’habileté, ne le cédait qu’à Léon l’Arménien lui-même.

Michel le Bègue passa du cachot sur le trône qui, tant de fois, avoit déjà été la sauvegarde du crime : il y parut avec les fers au pied, qu’on n’avait pas eu le temps de lui enlever ; spectacle unique dans l’histoire, spectacle d’horreur, et bien propre à faire naître d’utiles réflexions sur le mépris et sur les dangers de la puissance suprême. S’il eut été question de choisir l’homme le plus vicieux, le plus ignorant, le plus brute, on n’aurait pu mieux rencontrer : ce fut un tyran impie, que les peuples abhorrèrent ; le plaisir de la vengeance le poussa à d’horribles cruautés. Thomas avait pris, au fond de l’Orient, les armes contre lui ; Michel, après l’avoir vaincu sous les murs d’Andrinople, ordonna de couper au rebelle les bras et les jambes, et le fit ensuite promener sur un âne, dans tous les rangs de son armée. En vain l’infortuné Thomas criait à son bourreau : Ayez pitié de moi, Michel, vous êtes seul empereur. Le barbare Michel prolongea ce supplice et finit par faire empaler un rival malheureux, bien plus estimable que lui-même. Michel mourut au milieu des révoltes qui éclatèrent de toutes parts, et qui firent perdre à l’empire un grand nombre de provinces.

M.E. Jondot. Tableau historique des nations. 1808

10 07 817

Benoît d’Aniane est devenu l’inspirateur de Louis le Pieux, fils de Charlemagne, et le gouvernement prendra alors une allure ecclésiastique et presque monastique. Il fonde l’abbaye d’Inde – aujourd’hui Kornelimünster – dont Louis le Pieux le nomme abbé : il fait adopter sa règle en 80 articles par tous les religieux de l’empire. Le nom Louis n’est qu’une version simplifiée de Clovis : on a laissé tomber le C et le V est devenu U. Et le nom de Louis lui-même connaîtra aussi des évolutions puisqu’il va se faire Lys pour devenir la fleur qui symbolisera la royauté à partir de Louis VII, aux alentours de 1150, alors qu’au départ, selon la légende préférée d’Alain Baraton, le jardinier de France Inter – mais il y en a bien d’autres -, le lys de la monarchie serait né de la cache qu’aurait offert à Clovis des iris jaunes en grand nombre, quand des Sarrazins étaient à ses trousses. L’iris serait devenu alors la fleur de Clovis, puis fleur de Louis pour finir fleur de lys.

Le célibat est imposé au clergé séculier : la femme du clerc s’estimait, après sa mort, propriétaire des biens paroissiaux, et donc, les transmettait à ses enfants : cela ne pouvait durer… mais de la loi à son application, il y a plus qu’un pas, lequel ne sera pas franchi d’un coup.

824-827

Les pirates andalous s’emparent de la Crète, qui va devenir arabe jusqu’en 961 : devenue alors un haut lieu de la Jihad et de la piraterie, elle va donner aux Arabes la maîtrise de la Méditerranée orientale pendant cette période.

828

Buono da Malacomo et Rustico de Torello, marchands vénitiens sont à Alexandrie pour affaires. Ils apprennent que le site où se trouve le tombeau de St Marc est menacé de destruction, car l’emplacement a été choisi pour l’édification d’un palais. Ils vont baratiner le gardien jusqu’à ce que celui-ci cède à leurs instances : tu dois savoir qu’avant de résider à Alexandrie, Saint Marc avait évangélisé Venise ; cela fait partie de notre histoire aujourd’hui, et patati et patata… tant et si bien que le gardien se laisse fléchir, peut-être avec l’aide de quelque monnaie, et les laisse emporter le corps de Saint Marc, qu’ils ramènent prudemment d’abord : caché sous des salaisons de porc pour être à l’abri des contrôles musulmans, puis glorieusement une fois dans les eaux vénitiennes. Tintoretto a immortalisé la scène.

Le corps de Saint Marc, enlevé par une pieuse fraude, fut transféré, par mer, d’Alexandrie à Venise : cette translation excita parmi le clergé et la noblesse, une joie universelle, et la république choisit pour patron ce grand apôtre.

M.E. Jondot. Tableau historique des nations. 1808

L’enlèvement du corps de saint Marc par les chrétiens par Jacopo Robusti dit Il Tintoretto

829

Ermengarde, première épouse de Louis était morte à Angers. En 819, Louis s’était remarié avec Judith de Bavière, de la dynastie des Welf, lui donnant une fille, Gisèle, et surtout un autre fils, Charles (né en 823), le futur Charles le Chauve. La naissance de Charles remettait en cause le partage de 817 : il faudra possessionner ce nouveau descendant. Judith s’était alliée avec Louis et Pépin, et s’était assuré le concours d’une partie de l’aristocratie, pour réclamer le partage de la succession entre tous les fils de l’empereur. On avait assisté en réalité à la formation de deux clans, l’un autour de Judith et l’autre autour de Lothaire, qui s’arrachent les soutiens nobles en offrant divers présents et promesses. L’aristocratie, déjà exaspérée par la politique de Louis I°, semble y trouver son compte et prépare les prochaines révoltes.

Lors de l’assemblée annuelle, tenue à Worms Louis le Pieux modifie sa succession pour y intégrer Charles, à qui sont attribués des territoires en Alsace, Rhétie et Bourgogne, avantages qui ont pour résultat d’amener Louis et Pépin à se rapprocher du parti de Lothaire. Celui-ci se trouve privé de son titre de régent, et s’en va en Italie soumettre sa querelle au pape. Wala est également écarté (au monastère de Corbie), tandis que Bernard devient chambellan et reçoit la responsabilité de l’éducation de Charles.

Très vite, Lothaire, bien que parrain de Charles, refuse toute modification des décisions de 817, et rassemble autour de lui plusieurs aristocrates, formant un parti de l’unité impériale : un grand nombre d’évêques de Gaule, en particulier Jonas d’Orléans et Frédéric d’Utrecht, ainsi que les comtes Hughes de Tours, son beau-père, Matfrid d’Orléans et Lambert de Nantes.

831

Louis le Pieux a envoyé des missionnaires évangéliser la Scandinavie : Anschaire – Ansgar – devient le premier archevêque de Hambourg, dont l’autorité s’étend sur toute la Scandinavie.

avril 837

À Chang-An, capitale de la dynastie des Tang, les astronomes chinois sont à l’affût du suivi de la comète de Halley, qui passe à moins de 6 millions de km de la terre ; une semaine durant, ils ne quitteront pas leur lunette.

Tous les passages de la Comète de Halley, sans exception, dont nous pouvons aujourd’hui reconstituer l’orbite passée, ont pu être retrouvés dans des textes chinois à partir de ~ 239, ce qui donne plus de vingt neuf apparitions réparties sur plus de vingt deux siècles !

Jean-Marc Bonnet-Bidaud

Dans le même temps, en Occident, un anonyme signale simplement, au détours d’une chronique, qu’en pleine fête pascale, une comète apparut dans la Vierge qui parcourut en vingt cinq jours le Lion, le Cancer et les Gémeaux. Mais on faisait quand même attention à elle, puisque la tapisserie de Bayeux représentera son passage en 1066.

838

Les Arabes ont encore de beaux jours devant eux en Occident, mais en Orient, c’est leur dernier succès contre Byzance, qui va reprendre le contrôle de l’Arménie, puis de la Grèce, où les Slaves sont hellénisés et christianisés. Cela ne les empêche pas de continuer à être le trait d’union entre les savoirs grecs et la connaissance occidentale, encore et pour longtemps bloquée par une lecture à la lettre de la Bible ; les connaissances grecques de la terre sont reprises pour êtres fondues dans l’alchimie, mélange de science, d’art et de magie.

L’alchimie avait pour objet la transformation de la substance des choses en présence d’un agent spirituel, souvent appelé pierre philosophale. L’alchimiste lui-même n’était pas insensible à ces transformations. Il utilisait des métaux et des minéraux qui étaient censés participer aux opérations, non seulement comme des corps matériels, mais également comme des symboles du monde cosmique de l’homme ; d’où leurs relations avec les signes astrologique dans les manuscrits et les dessins alchimiques où, par exemple, le signe du Soleil représentait l’or, celui de la Lune l’argent tandis que Mercure représentait le mercure (vif-argent) et Vénus le cuivre. C’était une science qui embrassait le cosmos et l’âme, et où la Nature était un domaine sacré qui engendrait les métaux et les minéraux. Aussi, bien qu’elle inspirât beaucoup de mysticisme, elle stimula également une étude soigneuse des métaux et des minéraux qui sera plus tard très utile à la vraie science. En Arabie, cette dernière entraîna à la fois l’adoption des descriptions grecques, hindoues et persanes, et le réexamen de certaines substances. De nombreux savants arabes s’y engagèrent, particulièrement Al-Bïrùnï, qui écrivit un important compendium de minéralogie : le Livre de la multitude des connaissances des pierres précieuses, et Ibn Sïna, dont les ouvrages : le Livre de la guérison et Canon, contiennent des classifications des minéraux et des métaux, et des descriptions de la façon dont, selon l’auteur, ils s’étaient formés.

Le plus grand de tous les alchimistes fut Jâbir ibn Hyyãn, dont les travaux couvrent la fin du VIII° siècle et le début du IX° siècle. Ibn Hayyãn (ou Jâbir, son nom le plus usité) avait une philosophie globale de la Nature, fondée sur le concept de microcosme-macrocosme et sur une croyance profonde en l’interaction entre les forces terrestres et cosmiques. Le règne minéral avait une signification particulière dans sa représentation des choses, qui incluait des phénomènes tels que la transmutation des métaux communs en or. Il admettait aussi l’hylomorphisme – la doctrine aristotélicienne des quatre éléments et des quatre qualités – et, à partir des quatre qualités (le chaud, le froid, le sec et l’humide), il obtint deux principes de base : mercure et soufre, qui traverseront toute l’alchimie à venir, aussi bien l’arabe que l’européenne. Ces deux principes n’étaient pas les substances que nous appelons aujourd’hui le mercure et le soufre, mais deux principes d’action, comme les principes masculin et féminin ou comme le yin et le yang chinois. C’était le mariage de deux principes qui donnait naissance à tous les différents métaux présents dans la Nature, dans lesquels seules différaient les proportions en soufre et en mercure qu’ils contenaient et les influences célestes qui avaient présidé à l’union de leurs principes. Jâbir croyait à l’intervention d’influences célestes à cause de la nature non naturelle et extra-terrestre de tous les métaux ; ils étaient les signes des planètes sur le plan terrestre (le Soleil et la Lune comptaient parmi les planètes, au sens où Jâbir utilisait ce mot). Il croyait également aux rapports numérologiques entre les métaux. Ainsi, lorsqu’elle était appliquée aux métaux, chacune des quatre qualités (le chaud, le froid, le sec et l’humide) devait être divisée en quatre degrés, et chaque degré divisé en 7 parties, soit un total de 28, un nombre égal à celui des lettres de l’alphabet arabe. Il y avait également 4 natures, qui pouvaient être exprimées par la série 1, 3, 5, 8, dont le total est 17, la clé de la compréhension de la structure du monde. Le chiffre 17 était également relié à un carré magique, dont les composants numériques étaient eux-mêmes reliés à la gamme des notes musicales de Pythagore, aux proportions architecturales babyloniennes et à l’écrin symbolique chinois du paradis, le Ming-Tang (la Salle de Lumière), édifié par l’Impératrice Wu en 688, soit peu avant l’époque de Jâbir.

Le schéma de Jâbir cherchait à ordonner la multitude des substances distinctes, présentes dans la Nature, mais il le fit en recherchant des correspondances entre les mondes naturel et surnaturel. Il procédait à la fois de l’alchimie, élaborée à Alexandrie au cours des II° et III° siècles, notamment par Zosime, et d’autres éléments dérivés du mysticisme pythagoricien et de l’allégorie persane. Cependant, ce n’était pas seulement un schéma imaginaire pour mettre de l’ordre dans le chaos mais aussi un système destiné à développer des techniques grâce auxquelles les forces spirituelles pourraient être utilisées pour transcender le cosmos. Et, pour Jâbir comme pour les autres penseurs islamiques de l’époque, le cosmos n’était pas un simple règne physique, comme la science l’envisage aujourd’hui ; c’était plutôt un royaume doté de différents niveaux d’existence et illuminé par la révélation islamique. C’était un conglomérat de sphères, des quatre éléments et des signes du zodiaque, dans lequel les 28 noms divins jouaient l’alchimie leur rôle. Le sommet en était le paradis suprême du trône divin ; c’était un lieu où le Prophète était le symbole de tout ce qui est positif.

La transmutation des métaux communs en or n’était pas considérée comme un simple phénomène physique, mais comme l’intervention d’un principe supérieur opérant dans le monde naturel ; elle était liée à l’idée d’un élixir, qui lui-même avait à voir avec les concepts alchimiques de mort et de résurrection, de dissolution et de coagulation. Mais la transmutation était-elle réellement possible ? Se produisait-elle jamais ? Ce sont des questions qui furent débattues pendant toute l’histoire de l’Islam. Les théologiens en général n’admettaient pas la transmutation, pas plus qu’ils n’appréciaient l’alchimie et les autres sciences occultes, bien qu’il y ait eu des exceptions. Le muta’zilite, Qâdï’Abd al-Jabâr, était un partisan de la transmutation et beaucoup de scientifiques-philosophes et de médecins l’admettaient, cependant qu’Ibn Sïna, tout en acceptant les concepts alchimiques mercure et soufre, fulminait contre cette idée.

[…] Le rationaliste obstiné qu’était Al-Râzï rejeta une grande partie du mysticisme de l’alchimie et se concentra particulièrement sur les résultats expérimentaux obtenus par les alchimistes. Néanmoins, il eut toujours tendance à utiliser le langage de l’alchimie – il écrivit le Livre des secrets et le Livre du secret des secrets, des titres qui soulignent le côté ésotérique et mystérieux de l’alchimie -, bien qu’il ait décrit clairement et sans faire de mystère de nombreux procédés chimiques, comme la distillation et la calcination (quand les matériaux sont portés à haute température, sans qu’il y ait fusion, pour obtenir des changements tels que l’oxydation ou la pulvérisation). Il classa également les substances, selon leur royaume, en animales, végétales ou minérales, ce qui était alors un schéma pharmacologique très utile, et s’intéressa aux utilisations médicales des composés chimiques. La tradition selon laquelle Al-Râzï aurait été le premier à faire un usage médicinal de l’alcool est erronée, mais c’est lui qui amorça la transformation de l’alchimie arabe en une science de la chimie.

Pendant le X° siècle, Ibn Sïna et Al-Farâbï écrivirent tous deux sur les élixirs et sur quelques autres sujets liés à l’alchimie, mais pas sur l’alchimie proprement dite ; un siècle plus tard, Abu al-Hâkim al-Kathï rédigea un guide très utile de tout l’appareillage alchimique. En fait, l’alchimie progressa parallèlement à l’approche plus pragmatique des réactions chimiques adoptées par des hommes de science qui rejetaient son mysticisme et, bien que l’alchimie ait été un des legs de la culture arabe à l’Occident, elle apportait avec elle la proto-chimie, qui avait été amorcée par Al-Razi et ses confrères.

Colin Ronan. Histoire mondiale des sciences. Seuil. 1988

25 06 841

Bataille fratricide de Fontenoy, dans l’Yonne ! À Fontenoy, sur le site de la bataille, un obélisque érigé en 1860 commémore cette journée de juin 841 où les trois petits-fils de Charlemagne se sont affrontés dans une guerre violente pour le partage du royaume. Sur la colonne du monument, on peut lire l’inscription suivante: Ici fut livrée le 25 juin 841 la bataille de Fontenoy entre les enfants de Louis le Débonnaire. La victoire de Charles le Chauve sépara la France de l’Empire d’Occident et fonda l’indépendance de la nationalité française. À Fontenoy en Puisaye, les noms de plusieurs lieux rappellent cet événement: Les Trois rois, le Grand Banny, la Fosse aux gens d’armes, les Cris, les Vignes des cercueils ou encore l’Enfer. Lothaire, Louis et Charles le Chauve ont marqué Fontenoy du sang versé dans ces vallées, mais en ont surtout fait le lieu où s’est joué de façon décisive le destin du royaume des Francs.

Le 13 juin 823, à Francfort-sur-le-Main, naît Charles II, futur empereur d’Occident. Petit-fils de Charlemagne, le dénommé Charles le Chauve arrive dans une famille étrangement semblable au royaume qu’elle gouverne : morcelée, divisée et parcourue de rivalités. Quand Charles, fruit d’une seconde noce avec Judith de Bavière, fait son apparition, son père, Louis le Pieux, a déjà trois fils issus d’un précédent mariage avec l’impératrice Ermengarde, morte quelques année plus tôt. La fratrie est en âge de gouverner et a depuis longtemps fait connaître ses prétentions sur l’empire. Mais l’arrivée de Charles le Chauve dans la dynastie carolingienne va bouleverser les institutions territoriales au sein de l’empire d’Occident, et esquisser après la bataille de Fontenoy les contours du futur royaume de France.

Lorsque Charlemagne meurt en 814, son fils Louis le Pieux lui succède sur le trône. Pour se libérer d’une administration trop lourde et favoriser son influence sur les provinces très excentrées, il confère à chacun de ses fils le gouvernement d’une partie de l’empire. À Lothaire, son aîné, il confie l’administration de l’Italie, à Pépin celle de l’Aquitaine et à Louis, celle de la Bavière. Ils sont, chacun dans leur province respective, les lieutenants de l’empereur : ils doivent exécuter ses ordres. Mais déjà cette charge leur semble insuffisante. Des trois fils, Lothaire est celui que l’ambition tourmente le plus vivement. Il exerce sur son père une pression que celui-ci ne parvient pas à contrôler. Louis le Pieux, surnommé le Débonnaire, cède. Lors d’une assemblée générale tenue en 817 à Aix-la-Chapelle, Lothaire, en plus de l’Italie, obtient la promulgation de l’Ordinatio Imperii qui l’associe au gouvernement de l’empire et l’en déclare seul héritier. Depuis les origines de la monarchie franque, c’est la première fois qu’est décidée une succession inégale. En effet, les deux autres frères, Pépin et Louis, se partagent les territoires restreints et subordonnés de l’Aquitaine et de la Bavière.